Солнце

© О ближайших к нам звёздах рассказывает:

доктор Дэвид Уайтхаус — астроном, научный обозреватель всемирной информационной службы BBC .

Ближайшие соседи.

Для того чтобы определить заслуженное место нашего Солнца среди звёзд, давайте сначала посмотрим на его соседей. Ближайший сосед Солнца — это система трёх звёзд, вращающихся друг над другом. Самая яркая из них, Альфа Центавра А, — это звезда , очень похожая на наше желтое Солнце. Альфа Центавра B немного меньше, и её свет имеет оранжевый оттенок, так как температура ее поверхности прохладнее — около 4800 °C, тогда как температура Солнца достигает 5800 °C. Цвет звезды говорит нам о её температуре. Прохладные звёзды — красные, более горячие — оранжевые, желтые и голубовато-белые.

Ближайшие к Солнцу звёзды

Период обращения двух главных звёзд системы Альфа Цента́вра относительно друг друга составляет около 80 лет. Они расположены довольно далеко друг от друга (расстояние между ними сопоставимо с расстоянием от Земли до Солнца или от Солнца до планеты Уран). Третья звезда в системе Альфа Цента́вра — C, или Про́ксима Центавра, получила своё название благодаря тому, что находится ближе всего к Земле. Она является гораздо более типичным представителем звездного содружества, несмотря на то, что эта звезда тусклая, красная (а значит, холодная) и маленькая. Она далеко расположена от основной пары, примерно в 300 раз больше, чем расстояние от Солнца до Плутона. Если бы у нашего Солнца была такая звезда-компаньон, как Альфа Центавра C, то она выглядела бы, как обычная звезда на ночном небе. Её можно было бы наблюдать невооруженным глазом, но она бы не выделялась на фоне других звёзд, более того, казалась бы более тусклой.

Звезда Барна́рда

Нашим космическим соседом является также звезда Барнарда, названная в честь Э́дварда Э́мерсона Барна́рда, который жил около века назад и, как говорят, был одним из самых зорких астрономов на земле. Эта скромная маленькая звёздочка расположена в направлении созвездия Змееносца. Это ближайшая звезда, которая может быть изучена из северного полушария с помощью телескопов, но только некоторые астрономы в настоящее время ведут подобные наблюдения. Звезда Барнарда очень напоминает Про́ксиму Цента́вру и согласно классификации является красным карликом, самым распространенным видом звёзд в галактике.

Масса красных карликов составляет около 10-30% массы нашего Солнца. Их собственные ядерные реакции протекают медленно, поэтому продолжительность их жизни составляет 10 млрд. лет. Эти звёзды очень интересные, и их изучение помогает лучше понять наше Солнце. Внешний слой нашего Солнца является зоной конвективной передачи энергии, а у красных карликов эти зоны более мощные и располагаются глубже. Фактически некоторые из таких звёзд могут быть полностью конвективными. Это приводит к генерации сильных магнитных полей. Когда эти поля возвышаются над красной поверхностью звёзд, могут возникнуть огромные взрывы.

Звёздные вспышки от звёзд-карликов намного энергети́чнее тех, которые удается наблюдать на нашем Солнце. Эти звёзды и были обнаружены из-за того, что они ярко вспыхивали на несколько минут. Неудивительно, что они получили название «вспыхивающих звёзд». Кроме того, было обнаружено, что эти гигантские звездные вспышки генерируют радиово́лны. Впервые их зафиксировал профессор Манчестерского университета Бернанд Ло́велл в 1959 г., а позднее для этой цели использовался новый большой телескоп, установленный в обсерватории «Джо́дрелл Бэнк». Много лет назад один молодой аспирант (а именно я сам) (напомню, что данную беседу ведёт Девид Уайтхаус,, прим. В.К.) провёл много бессонных ночей, изучая элементы управления этого радиотелескопа для того, чтобы с помощью новых методик выявить звёздные вспышки красных карликов в близлежащем космическом пространстве. Материалы по этой работе хранятся в библиотеке в «Джо́дрелл Бэнк».

Одна из изучаемых нами звёзд не хотела раскрывать свои тайны. В течение одного года наблюдений вспышек было много, а на следующий год они практически отсутствовали. Я помню, как записал в своем блокноте: «Подобна ли активность этой звезды 11-летнему циклу Солнца?». Может быть.

Звезда Барна́рда движется в космическом пространстве, и её видимое перемещение по небу — самое быстрое из всех. Однако, поскольку эта звезда слишком мала, её перемещение не влияет на форму созвездий. Созвездия кажутся неизменными, и, с точки зрения человека и длительности его жизни, они таковыми и являются. Однако в течение столетий звёзды медленно изменяют своё положение в космосе. К примеру, период обращения нашего Солнца и планет Солнечной системы вокруг центра галактики составляет 200 млн. лет. Процесс происходит настолько медленно, что созвездия, имеющие возраст 10 тыс. лет, вполне узнаваемы. Однако если бы современный астроном каким-то образом перенёсся в прошлое на миллион лет, то, глядя на звёздное небо, он бы растерялся. Звезда Барна́рда движется по небу со скоростью полградуса каждые 175 лет. Она приближается и ориентировочно в 11800 году окажется недалеко от Земли, на расстоянии всего лишь четырех световых лет (ближе, чем Про́ксима Центавра).

Много лет назад некоторые астрономы полагали, что по орбите вокруг звезды Барнарда движется планета. Наблюдения показывали, что, двигаясь по небу, звезда слегка раскачивалась относительно вертикальной оси. Возможно, что это колебание было вызвано действием силы тяжести расположенной рядом одной или нескольких больших планет. Однако явного подтверждения обнаружить не удавалось, да и само колебание звезды было практически незаметным. В течение последних 10 лет было сделано открытие о том, что по соседству с Солнечной системой есть множество планет, вращающихся по орбитам вокруг своих звёзд, т.е. Вселенная полна планет, и ничего необычного в этом нет.

Другие ближайшие звёзды

Возле Солнечной системы существует ещё один красный карлик, который стал знаменитым благодаря телесериалу «Звездный путь». Это звезда Вольф 359, у которой разыгралась зрелищная битва между Объединенной Федерацией Планет и Боргами — высокотехнологичной псевдора́сой ки́боргов, управляемых единым мозгом и увеличивающих свою численность за счёт ассимиляции целых миров. Вольф 359 расположена в созвездии Льва и является самой тусклой среди своих соседей и одной из самых неярких из всех известных человечеству звёзд. Если Солнце заменить звездой Вольф 359, на Земле либо не было бы дневного света, либо это был бы свет, яркость которого лишь в 10 раз превышала яркость лунного света.

Недалеко от Земли существует ещё много красных карликов. Среди них можно назвать Лаланд 21 185 в созвездии Большой Медведицы. Необходимо вспомнить и UV Кита — пару красных карликов и прототип всего класса вспыхивающих звёзд, к которому относятся Про́ксима Центавра и Вольф 359. Расстояние между звездами пары UV Кита в 6 раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а период их обращения друг относительно друга составляет 25 лет. Их общая масса — всего лишь 30% массы Солнца.

Самая яркая звезда поблизости Солнца — Сириус, которую также называют Собачьей звездой, поскольку она расположена в созвездии Большого Пса. В 1862 г. было обнаружено, что Сириус является двойной звездой. Сириус А — голубовато-белая звезда, она в 2 раза больше нашего Солнца. Температура её поверхности составляет 10000 °C. Её маленький компаньон, Сириус B ближайший к Земле образчик звезды́, являющейся белым карликом. Это чрезвычайно плотная звезда, закончившая свою эволюцию и сжавшаяся до размера небольшой планеты. По размеру она такая же, как наша Земля, но обладает массой Солнца. Её вещество имеет такую высокую плотность, что наполненная им чашка будет весить столько же, как реактивный лайнер. Находясь на её поверхности, вы весили бы в 100 раз больше, чем стоя на Земле. Эти две совершенно разные звезды́ вращаются друг относительно друга с периодом 50 лет, а среднее расстояние между ними в 20 раз превышает расстояние от Земли до Солнца . Последняя из известных нам звёзд, расстояние до которой от Земли составляет менее 10 световых лет, получила название Росс 154 и является, опя́ть-таки, красным карликом.

Куда летим?

В 1783 году Уильям Гершель опубликовал свои наблюдения, послужившие толчком для открытия солнечного движения. Он определил, что наша Солнечная система движется между соседними звёздами в направлении звезды Лямбда Геркулеса, или Маасим, что в переводе с арабского означает «запястье». Для обозначения этого направления Гершель ввёл термин а́пекс (от латинского «арех» — верхушка), который стал означать точку на небесной сфере, в направлении которой движется астрономический объект. Самая яркая звезда на небе, Сириус, является антиа́пексом, т.е. точкой, в направлении от которой перемещается Солнце.

Таково направление движения Солнца по своей орбите вокруг центра Млечного Пути. Все 100 тыс. звёзд нашей Галактики вращаются вокруг её центра. Чем ближе расположена звезда к центру Галактики, тем быстрее она движется. Что касается нашего Солнца, оно отстоит от центра на 24 тыс. световых лет и движется по орбите со скоростью 220 км/с, делая полный оборот за 230 млн. лет. Получается, что за время своего существования Солнце облетело Галактику около 18 раз (по другим данным 25-30 раз). Помимо кругового движения вокруг центра, Солнце ещё совершает колебательные движения вверх-вниз относительно плоскости Галактики. Период колебаний составляет 70 млн. лет. Это означает, что мы проходим через медиа́нную плоскость Галактики каждые 35 млн. лет. Некоторые учёные сопоставляют этот период с интервалом между массовыми вымира́ниями живых существ на Земле. Нет никакой тайны в том, что количество космических лучей, достигающих Земли, увеличивается в последние 100 тыс. лет по мере приближения Земли к медианной плоскости Галактики. Возможно, этот факт повлияет на облачность и, следовательно, на климат Земли.

Наша Галактика состоит из ряда спиральных ветвей, и наше Солнце в данный момент находится в маленькой спиральной ветви, именуемой Орионом, которая соединяет более крупные спиральные рукава Стрельца и Персея. Земля проходит через главный спиральный рукав каждые 100 млн. лет, а длительность прохождения составляет 10 млн. лет. В процессе прохождения через спиральный рукав усиливается влияние ближайшей сверхновой звезды, а её интенсивное излучение, испущенное даже на расстоянии в десятки световых лет, может изменить климат Земли.

Источник

Место солнца среди других звезд

> Солнце — одиночная звезда, поэтому астрономы предполагали, что и сформировалось оно в одиночестве. Но большинство звезд формируются в скоплениях, и факты, полученные при изучении метеоритов и орбит комет, указывают, что наше Солнце тоже не было исключением.

> Скопление, где родилось Солнце, содержало от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. звезд в области диаметром десять световых лет — большое, но не дружное семейство, в котором сильные обижали слабых, и которое распалось вскоре после образования Солнечной системы.

> Хотя «братья и сестры» Солнца давно уже разбрелись по Галактике, такие обсерватории, как европейский спутник GAIA, смогут заняться их поиском. Свойства этих звезд должны заполнить белые пятна древней истории Солнечной системы.

Воссоединение с нашими давно потерянными звездными родственниками должно помочь астрономам реконструировать условия, при которых бесформенное газово-пылевое облако породило Солнечную систему.

Самое неопровержимое свидетельство того, что у Солнца были родственники, нашлось в 2003 г., когда Шого Тачибана (Shogo Tachibana), ныне из Токийского университета, и Гэри Хасс (Gary R. Huss), ныне из Гавайского университета в Маноа, изучили два примитивных метеорита, которые, по-видимому, сохранились неизменными с эпохи формирования Солнечной системы. В них обнаружился никель-60, продукт радиоактивного распада железа-60, в химическом соединении, куда по правилам должно входить железо. Похоже, что в метеорите имел место химический вариант игры «заманить и подменить»: исходное соединение сформировалось с железом, затем железо превратилось в никель, который оказался там заперт, как вечный пленник.

| ДОКАЗАТЕЛЬСТВА |

| Несколько доказательств, подтверждающих, что Солнце родилось в скоплении: > В древних метеоритах содержатся продукты распада короткоживущих радионуклидов, таких как железо-60 и алюминий-26. Источник этих изотопов (по-видимому, сверхновая) должен был располагаться очень близко, а значит, молодое Солнце не было одиноким. |

| ДОКАЗАТЕЛЬСТВА |

Железо-60 должно было успеть синтезироваться, внедриться в Солнечную систему и войти в состав метеоритов за время своего радиоактивного полураспада, которое составляет 2,6 млн лет. Для космоса это миг. Поэтому железо должно было возникнуть где-то рядом: самый вероятный его источник-взрыв сверхновой. На основе этих и других измерений изотопов Лесли Луни (Leslie Looney) из Иллинойского университета и его соавторы утвервдали в 2006 г., что сверхновая вспыхнула на расстоянии не более пяти световых лет, когда Солнцу едва исполнилось 1,8 млн лет. Эта сверхновая могла быть даже на расстоянии 0,07 световых лет.

Если Солнце было таким же уединенным, как сейчас, то оказаться рядом со сверхновой в момент ее взрыва оно могло случайно. Быть может, массивная звезда просто проходила рядом, когда решила взорваться? Но ни одна другая сверхновая никогда не взрывалась так близко от нас; если бы это случилось, то, скорее всего, уничтожило бы жизнь на Земле. Гораздо более вероятно, что новорожденное Солнце и взорвавшаяся звезда были членами одного скопления. Когда звезды упакованы так плотно, близкая вспышка сверхновой вполне возможна.

Мысль о том, что Солнце родилось в звездном скоплении, не согласуется с классическим представлением о скоплениях, как оно дается в учебниках. Традиционно астрономы делят скопления на два типа: так называемые галактические, или рассеянные скопления и шаровые скопления. Первые из них молоды, содержат не очень много звезд и располагаются вблизи плоскости Галактики. Примером служит скопление Ясли (М44), которое было одним из первых объектов, обнаруженных Галилеем в его телескоп 400 лет назад, в 1609 г. То, что выглядело как пятнышко света, оказалось группой звезд — более 350 светил, родившихся около 700 млн лет назад.

Иное дело — шаровые скопления. Они очень старые, густонаселенные и распределены по всей Галактике, а не только вблизи ее плоскости. Первое было открыто в 1746 г. итальянским астрономом Джованни Маральди (Giovanni Maraldi) и сейчас известно как М15. В нем около миллиона звезд возрастом около 12 млрд лет.

Проблема в том, что ни один из этих двух типов скоплений не годится для Солнца. Его солидный возраст 4,6 млрд лет указывает, что оно могло родиться в шаровом скоплении, но его расположение в диске Галактики говорит в пользу рассеянного скопления. Однако за последние два десятилетия мы поняли, что не все скопления в точности соответствуют одному из этих двух типов.

На наши представления о звездных скоплениях сильно повлияло скопление R136, находящееся в галактике Большое Магелланово Облако — одном из небольших спутников нашей Галактики. Впервые описанное в 1960 году, R136 сначала было принято за одиночную гигантскую звезду в 2 тыс. раз массивнее Солнца и в 100 млн раз ярче него. Но в 1985 г. Герд Вей-гельд (Gerd Weigelt) и Герхард Байер (Gerhard Baier), работавшие тогда в Университете Эрлангена и Нюрнберга, с помощью новой камеры высокого разрешения обнаружили, что на самом деле R136 — это скопление примерно 10 тыс. звезд возрастом несколько миллионов лет. Оно такое же плотное, как шаровое, но столь же молодое, как рассеянное скопление. Имея характеристики обоих типов, R136 стало связующим звеном между ними. С тех пор астрономы обнаружили и в нашей Галактике несколько скоплений, похожих на R136. А в некоторых галактиках, таких как Антенны, их сотни, если не тысячи.

|

| Звездное скопление R136, расположенное в области под названием Туманность Тарантула, похоже на то скопление, в котором родилось Солнце, но значительно плотнее него. |

| ЗВЕЗДНОЕ СКОПЛЕНИЕ |

Это было поразительное открытие: звезды продолжают формироваться в таких плотных скоплениях, которые можно принять за отдельную звезду! Теоретиков это привело в замешательство. С одной стороны, новые данные нас успокоили, поскольку мы не могли объяснить R136 как отдельную сверхзвезду. С другой стороны, мы вынуждены были пересмотреть все, что, как нам казалось, мы знаем о звездных скоплениях. Теперь мы считаем, что все звезды, включая Солнце, родились в плотных скоплениях, таких как R136. Скопление формируется из отдельного межзвездного газового облака и со временем эволюционирует в рассеянное или шаровое скопление в зависимости от своей массы и окружающих условий.

Члены скопления имеют разнообразные массы — у немногих звезд масса велика, у большинства она существенно меньше. Самые распространенные звезды раз в десять легче Солнца. С увеличением массы в десять раз количество звезд уменьшается раз в 20.

На каждую звезду с массой от 15 до 25 солнечных масс — именно такая взорвалась как сверхновая рядом с новорожденным Солнцем — в скоплении содержится около 1,5 тыс. менее массивных звезд. Это дает нам минимальную оценку массы того скопления, в котором родилось Солнце. А максимальная оценка следует из того факта, что чем крупнее скопление, тем больше времени требуется массивным звездам, чтобы опуститься к центру, где они имеют большую вероятность влиять на своих менее массивных собратьев. Расчеты показывают, что это скопление, вероятно, содержало не более 3,5 тыс. звезд. Звезда с массой в 15-25 солнечных масс живет 6-12 млн лет до момента взрыва. Значит, она должна настолько же раньше сформироваться, чем Солнце. Изучая некоторые скопления, например знаменитое скопление Трапеция в Туманности Ориона, астрономы обнаружили, что массивные звезды обычно формируются первыми, а звезды типа Солнца зарождаются на несколько миллионов лет позже.

|

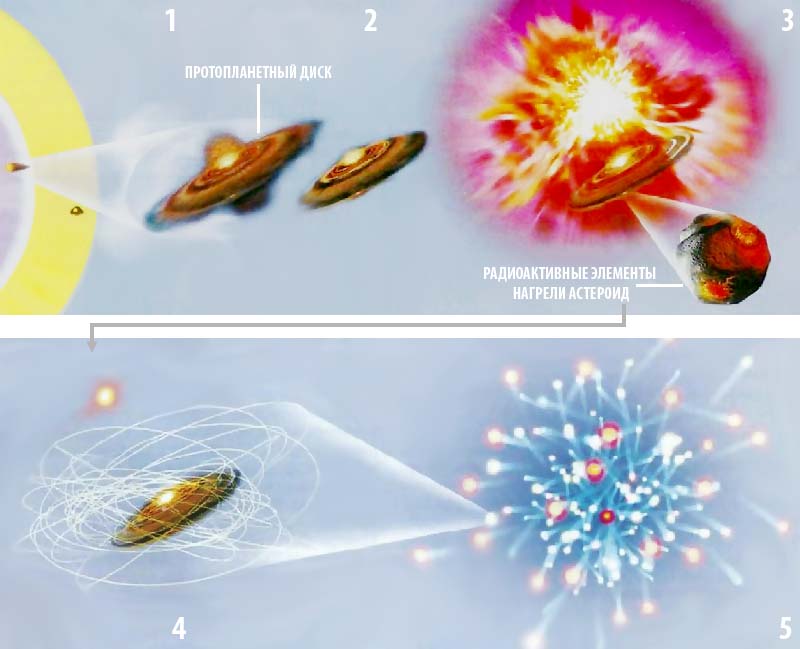

| На основе наблюдений звездных скоплений и выведенных свойств того скопления, в котором родилось Солнце, Джеф Хестер (J. Jeff Hester) и Стивен Деш (Steven J, Desch) из Аризонского университета с коллегами реконструировали события, предшествовавшие формированию Солнца. 1. Гигантское облако молекулярного газа собралось и начало сжиматься под собственным весом |

| РОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО СКОПЛЕНИЯ |

Скопление такой массы, как мы оценили, слишком мало, чтобы стать шаровым скоплением. Оно рассеялось примерно за 100-200 млн лет. Массивные звезды в его центре выбрасывали газ в виде звездного ветра (похожего на солнечный ветер, но гораздо более сильного), а в конце жизни взорвались, уменьшив этим плотность вещества в скоплении и тем самым ослабив его гравитационное поле. В результате скопление расширилось и могло развалиться. Но даже если оно пережило эту раннюю дегазацию, влияние на движение его звезд со стороны гравитационного приливного поля Галактики вызвало его медленный распад.

|

| Скопление, в котором родилось Солнце, в конце концов распалось, но до этого оно помогло оформиться Солнечной системе. Излучение окружающих звезд сработало как кухонный нож, обрезав края протопланетного диска; Слизкая сверхновая «приперчила» растущие планеты радиоактивными изотопами, а притяжение пролетающих звезд «взболтало» орбиты комет. 1. За 10 тыс. лет окружающий газ окончательно рассеялся. Ультрафиолетовое излучение стало непосредственно падать на протопланетиый диск, окружавший Солнца. |

| СМЕРТЬ СОЛНЕЧНОГО СКОПЛЕНИЯ |

До того как скопление разрушилось, его звезды были упакованы так плотно, что одна из них легко могла пролететь через Солнечную систему. Тесное сближение звезд должно было сместить планеты, кометы и астероиды с их исходных круговых орбит, лежавших в одной плоскости, и перевести на высокоэллиптические, разнообразно наклоненные орбиты. Многие кометы за орбитой Плутона, на расстояниях более 50 астрономических единиц (а.е.) от Солнца, имеют сильно вытянутые орбиты. Столь необычные орбиты, по-видимому, невозможно объяснить внутренней динамикой Солнечной системы, поскольку эти тела находятся даже вне зоны гравитационного влияния Юпитера. Скорее всего, их «перемешала» звезда, прошедшая на расстоянии 1000 а.е. Но большие планеты движутся по регулярным орбитам, доказывая этим, что чужая звезда никогда не приближалась к Солнцу менее чем на 100 а.е.

Исходя из этого, я оценил размер скопления. Чтобы с высокой вероятностью за время жизни скопления звезда прошла на расстоянии 1000 а.е. от Солнца, диаметр скопления должен быть не более десяти световых лет. С другой стороны, чтобы звезда не прошла ближе 100 а.е., скопление должно быть более трех световых лет в диаметре. Короче, скопление, в котором родилось Солнце, было похожим на R136, но значительно менее плотным, так что звезды в нем были достаточно удалены друг от друга и не мешали формированию планет.

Теоретики могут пойти еще дальше и спросить — а где именно в Галактике сформировалось наше родительское скопление? Солнечная система обращается вокруг центра Галактики по почти круговой орбите, не удаляясь заметно от диска. В настоящее время мы находимся на расстоянии около 30 тыс. световых лет от центра и в 15 световых годах от плоскости диска, двигаясь по орбите со скоростью 234 км в секунду. С момента своего рождения Солнце совершило 27 галактических оборотов. Орбита у него не замкнутая; ее более сложная форма определяется гравитационным полем Галактики, параметры которого астрономы определяют по движению звезд и межзвездных облаков газа.

Предположив, что это гравитационное поле не изменилось за последние 4,6 млрд лет, я рассчитал орбиту обратно во времени и выяснил, что Солнце родилось на расстоянии 33 тыс. световых лет от центра и 200 световых лет от галактической плоскости. Загадочным это положение делает тот факт, что внешние области Галактики беднее тяжелыми элементами, чем внутренние. В самых далеких областях может быть недостаточно вещества для формирования планет, не говоря уже о жизни. Хотя предполагаемое место рождения Солнца не настолько бедное, там все еще меньше тяжелых элементов, чем на Солнце. Исходя только из содержания тяжелых элементов, астрономы могли бы предположить, что Солнце родилось на 9 тыс. световых лет ближе к центру.

Источник