Из маминой из спальни: «Он не может жить без космоса» — шедевр Константина Бронзита

На открытии фестиваля «Окно в Европу» показали новый короткометражный анимационный фильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, дважды номинанта на «Оскар». За новую работу он однозначно заслуживает не номинации, а статуэтки. О, возможно, главной анимационной национальной премьере года — редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов.

«Он не может жить без космоса» — уже третий подряд («Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса») душераздирающий фильм Бронзита, прошедшего путь от лав-стори через трагикомедию к подлинной общечеловеческой семейной драме. Его фильмы становятся все яснее и пронзительнее, его стиль — все чище, тоньше, горше.

Заглавие с прошлого раза изменилось не сильно, но это не сиквел и не приквел. Если «Мы не можем жить без космоса», как напрямую следует из названия, был о братстве и братской же мечте о полете в невозможное, то «Он…» — об одной маленькой жизни, казалось бы, самостоятельной, но на самом деле неотъемлемой от фигуры матери; «Отрочество» Линклейтера, изложенное в 16 минутах. В предыдущем фильме было много узнаваемых пейзажных деталей советской военки и вообще Союза: врач с планшеткой, линии ЛЭП из ниоткуда в никуда, заснеженное поле, люди в ушанках. Здесь же Бронзит идет по пути упрощения и универсальности: почти никаких деталей, даже лица героев даны только общими штрихами. Локация — один маленький домик посреди ничего, на закругленной земле под звездным небом. Материальный мир очищен от примет настоящего. Только самые болезненные, узнаваемые детали: кровать, стол, мамин шарф, детская игрушка, санки.

Пелевин в «Омон Ра», на котором дилогия Бронзита в немалой степени основывается, преломлял советский миф и пародию на воспитательный роман через призму теорий заговора о полетах на Луну. «Он не может жить без космоса» отрицает политику и историческую подоплеку и от эстетики наследия советской космонавтики оставляет только экзистенциальный символизм: снаружи отчего дома — открытый космос, съехать от мамы — все равно что выйти в него, там удастся найти свое предназначение, а затем обнаружить, что взросление было ловушкой.

Источник

Без ума от космоса

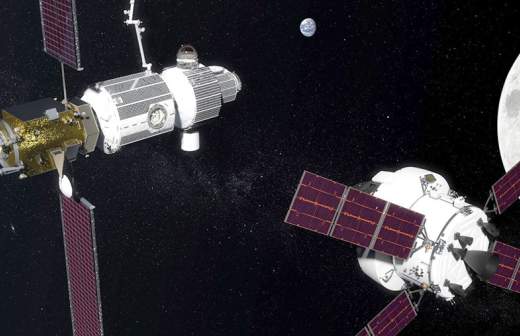

Российская академия наук (РАН) поручила двум десяткам отечественных институтов провести масштабные исследования воздействия космической радиации на организм человека. Особенно ученых беспокоит возможная утрата экипажем межпланетной станции умственных способностей. Это, считают они, способно поставить под угрозу срыва программу освоения дальнего космоса. Вопрос о воздействии радиации возник в связи с планами России и США создать на окололунной орбите станцию Deep Space Gateway. Ее экипаж, в отличие от обитателей МКС, не будет защищен от космического излучения магнитным полем Земли.

В декабре 2017 года Совет РАН по космосу провел слушания о радиационных рисках при пилотируемых полетах к другим планетам и Луне. Совместный доклад сделали представители Института медико-биологических проблем, Объединенного института ядерных исследований и Института биохимической физики им. Эмануэля. По итогам заседания Совет РАН (его возглавляет президент академии Александр Сергеев) поручил профильным НИИ более подробно заняться вопросом воздействия космической радиации на организм человека.

«Рекомендовать институтам отделения биологии РАН и отделения физиологии РАН с учетом представленных в докладе результатов развернуть масштабные исследования в области нейрорадиобиологии, поскольку радиационное воздействие на определенные структуры головного мозга человека тяжелых заряженных частиц космического происхождения, приводящее к возможному нарушению его мыслительных функций — обучения и памяти, представляет собой основной риск успешного осуществления пилотируемого полета в дальний космос», — говорится в решении совета.

По мнению заместителя председателя совета — директора Института космических исследований РАН Льва Зеленого, вопрос о негативном воздействии радиации на человека стал актуален в связи с планами размещения на орбите Луны станции Deep Space Gateway. Решение о ее создании было принято США и Россией в сентябре 2017 года.

— Радиационные факторы совершенно необходимо учитывать при разработке концепции создания промежуточных форпостов в межпланетном пространстве, — рассказал «Известиям» Лев Зеленый. — Находясь в открытом космосе достаточно долгое время, человек будет подвержен очень серьезному облучению. Надо оценить, насколько приемлем и оправдан этот риск.

По его словам, именно длительное нахождение на окололунной орбите вызывает у ученых тревогу, поскольку при посадке на поверхности Луны можно защититься, создав убежище под слоем грунта. В открытом космосе вне радиационных поясов Земли создать защиту от космического излучения из современных материалов очень трудно.

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым полетам, космонавт Сергей Крикалев считает, что при полетах на Deep Space Gateway необходимо ввести конкретные требования по защите космонавтов от радиации.

— Хотелось бы получить какие-то рекомендации инженеров. Использовать алюминий, но не такой толщины, а другой. Планировать посещение станции на протяжении не месяца, а трех недель, — заявил Сергей Крикалев.

Как рассказал «Известиям» директор лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований Евгений Красавин, по итогам заседания Совета РАН выбрано порядка 20 институтов, деятельность которых связана с проблемами медицины и космоса. Им поручено заняться проблематикой защиты от радиации вне Земли.

— Наибольшую опасность представляют галактические ядра (тяжелые заряженные частицы. — «Известия»), от которых невозможно защититься физическими методами, — рассказал Евгений Красавин. — Организм космонавта будет подвергаться действию таких ядер, и эффекты могут быть связаны с возникновением раковых заболеваний, различных мутаций, катаракты, нарушений функций центральной нервной системы, в частности высших интегративных (обучение, память, рассудок, речь, сознание и др. — «Известия»).

По словам директора лаборатории, воздействие излучения на организм доказано в ходе экспериментов на животных на ускорителях тяжелых заряженных частиц.

Мировой рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе, герой России Геннадий Падалка полагает, что к угрозам в отношении экипажа необходимо относиться серьезно. В дальних космических полетах космонавтам стоит надеяться в первую очередь на себя, поэтому им особенно важно сохранить ясность ума.

— Радиация вредно воздействует на многие органы. Такая проблема будет стоять остро при нахождении за пределами радиационных поясов Земли, это верно, — рассказал «Известиям» Геннадий Падалка. — При далеких полетах очень высок уровень принятия ответственных решений экипажем, особенно в критических ситуациях.

В то же время космонавт отметил, что за 878 суток в космосе не почувствовал негативного воздействия на свой организм и до самого последнего ухода из отряда космонавтов рвался в очередной полет.

— Если в августе 2016 года мне главная медицинская комиссия дала добро на шестой длительный полет, значит, серьезных последствий для здоровья на тот момент не было, — заявил Геннадий Падалка.

Впрочем, для более объективных выводов о влиянии радиации на организм требуется время, признал космонавт.

Источник

Все за сегодня

Политика

Экономика

Наука

Война и ВПК

Общество

ИноБлоги

Подкасты

Мультимедиа

Джереми Кларксон: Почему я без ума от космоса

У космоса большое будущее. Единственное, что для этого требуется — чтобы американцы опять начали драться с русскими

Тридцать лет назад были запущены аппараты ‘Вояджер’ — запущены с Земли прямо в дальний космос, где они должны на весь мир транслировать песни китов, речи Джимми Картера и указания, как до нас долететь, если какие-нибудь пришельцы решат заскочить на чашку чаю.

Пока что у этих корабликов все идет хорошо: ‘Вояджер-1’ уже отлетел от Солнца на 9,6 миллиарда миль и на скорости около 38 тысяч миль в час проходит сейчас гелиопаузу — область между краем Солнечной системы и межзвездным пространством, — а ‘Вояджер-2’ уже обошел Плутон и прокладывает путь через мириады ледяных планетушечек, из последних сил хватающихся за притяжение Солнца. Даже слов не хватает выразить, как это здорово — знать, что мы все про себя написали, запечатали письмо в бутылку и бросили ее в космос, так что теперь осталось как следует подождать — и маленькие зеленые человечки обязательно приземлятся прямо в Гайд-парке.

Однако ‘Вояджеры’, к сожалению, сильно подрывают привлекательность межпланетного космотуризма. Дело в том, что когда они долетят до какой-нибудь другой солнечной системы, где найдется жизнь, Джимми Картер будет уже мертв, китов тоже не останется, Солнце вообще выгорит, а Землю, скорее всего, засосет в черную дыру размером с апельсин — так что любого, кто прилетит сюда в надежде, что его здесь встретят цветами и фуршетом, ждет жестокое разочарование.

Кроме того, ‘Вояждеры’ наглядно показали нам самим, что никогда нам не придется бороздить космические просторы в поисках чужой жизни и новых цивилизаций — ибо нашей до этого слишком уж далеко. Только подумайте: посади мы на ‘Вояджер’ двадцатилетнего человека, сейчас ему было бы уже пятьдесят — а он все еще в нашей Солнечной системе. К тому времени, когда он долетел бы до наших ближайших соседей, ему было бы уже около шести тысяч миллионов миллиардов лет, по достижении какового возраста ему, вероятнее всего, было бы уже все равно.

Что же делать? Опустить руки? Просто сказать: ‘Ну и ладно: во-первых, нам для наших целей и собственного мира вполне достаточно — ну и потом, разве не уютный мирок нам достался? Так что давайте-ка построим на мысе Канаверал торговый центр, Байконур превратим в музей — и до встречи в баре в субботу’?

Ну уж нет. Разве никто не хочет своими глазами увидеть гелиопаузу? Это вам не какой-нибудь Олтон-Тауэрс* — это гораздо, гораздо лучше. Это место, где заканчивается влияние Солнца; место, где скорость солнечного ветра падает с полутора миллионов миль в час до нуля; это место, где своими глазами видишь, как наша Система продирается через межзвездный газ. Разве не хочется самому знать, как все это выглядит на самом деле? Разве не хочется узнать, какой при этом бывает звук? Разве не хочется стоять на гребне Солнечной системы, несущейся сквозь космос со скоростью тысяч и тысяч миль в час? Не знаю, как кому — мне хочется. И с какой это радости мы должны отказываться от этой мечты из-за каких-то там законов физики? Если в шестнадцатом веке люди упорно строили корабли, потому что хотели посмотреть, что находится там, на другой стороне океана, то, значит, и мы должны разработать что-то такое, что решит проблему нашей космической медлительности. Нельзя откладывать мысли о космических полетах только потому, что нас ограничили 38 тысячами миль в час — надо найти способ опровергнуть Эйнштейна, надо сбросить цепи, которыми сковала наш разум фирма Gatso*, отринуть нашу дурацкую привычку везде избегать риска — и построить-таки машину, способную вывести нас на скорость света, а там и дальше.

Мы уже сверху донизу исследовали наш мир — в смысле, были на самом его верху (ну, я, во всяком случае, был) и на самом низу. Мы восходили на самые высокие горы, забирались в самые жестокие пустыни и спускались в самые темные глубины океана. Пришло время заново разжечь жажду знаний и двигаться вперед. То есть, я хотел сказать — вверх.

Здесь надо, наверное, кое-что объяснить. Дело в том, что я — неисправимый фанат космоса. Когда я вижу фотографии газовых облаков, сделанные телескопом ‘Хаббл’, для меня они все равно что картинки далеких пляжей в брошюрах турагентств — будто приглашение: ‘приди и посмотри сам’. А когда я лежу на каком-нибудь тропическом пляже в ясную ночь, от одной мысли о бесконечности, о том, что где-то там, может быть, лежит на какой-нибудь планете другой Джереми Кларксон и думает точно о том же, о чем думаю я — у меня мурашки бегут по спине.

Кстати, с точки зрения математики вероятность того, что во Вселенной есть еще одна Земля — в точности как наша, только Уэльс у них больше похож на головастика — практически абсолютна. Что есть такая же, только у Фионы Брюс (Fiona Bruce) на ней светлые волосы* — тоже. В ней, теоретически, есть место для любого из возможных вариантов нашего мира — причем о наличии любого из возможных вариантов любого другого мира мы еще и не заикались.

Одни ли мы во вселенной? Ясное дело, что нет. То есть если она и вправду бесконечна — определенно нет. Но если сидеть в баре, потягивая пиво, и постоянно занимать свой мозг такими важными достижениями, как покупка новой мелодии для телефона, ответа на этот вопрос все равно не получишь. А мы сегодня, как бы там ни было, ничем другим и не занимаемся.

Да ладно, скажете Вы, ткнув пальцем в какой-нибудь из спутников, летающих туда-сюда в ночном небе — наверняка этим и без нас много кто занят. Жаль, конечно, что приходится Вас разочаровывать, но пальцем вы именно туда и попали: большая часть того, что крутится на орбите вокруг Земли — не более чем сотни тысяч кусков космического мусора. Работающих спутников там всего-то около восьми сотен, причем большая часть из них занимается неизвестно чем: 66 процентов спутников закинуты на орбиту, чтобы Вы могли поговорить с детишками, когда они после университета уезжают на год куда-нибудь в Белиз поухаживать за редкими обезьянами и набраться уму-разуму; семь процентов позволяют найти нужную улицу в Рединге, шесть процентов используют военные для того, чтобы шпионить друг за другом, пять процентов помогают предсказывать погоду и примерно столько же наблюдают за таянием льдов и миграцией белых медведей, то есть попусту тратят время. В общем и целом, 760 спутников разглядывают саму Землю, а остальное — а это вам не что-нибудь, а вся остальная Вселенная — только 40.

А что же Международная космическая станция, спросите Вы? Судя по тому, что мы все о ней знаем, это не станция, а какой-то деревенский гараж, куда астронавты только затем и летают, чтобы что-нибудь чинить. А если Вы спросите, зачем она нужна, то я и вовсе не найдусь, что Вам ответить. ‘Хаббл’? Снимочки, что и говорить, очень и очень ничего, так держать — но, в конце концов, ‘Хаббл’ — это всего лишь большой ‘Никон’.

Сегодня все положительное, что мы слышим о космосе, исходит всего от нескольких людей, обещающих в скором времени брать туда туристов. В 2004 году Ричард Брэнсон (Richard Branson) говорил, что уже в 2007-м можно будет за свои кровные, не снимая любимых джинсов и футболки, прокатиться туда, откуда Землю только Господь Бог и видел. Правда, пока что он еще не добился своего: первую попытку забросить на орбиту недорогой аппарат, который можно было бы использовать по второму разу пришлось закончить, когда пилот услышал взрыв за своей спиной; вторая чуть не закончилась катастрофой после отделения от носителя, когда на высоте 47 тысяч футов корабль вошел в штопор.

В общем, мы топчемся на месте и в космос не идем. И я боюсь, что заставить нас прекратить это занятие может только война. Собственно, война всегда была благом для человечества. Согласен, что с точки зрения стоящего на поле боя со стрелой, торчащей из глаза, и пытающегося запихнуть обратно кишки, все выглядит вовсе не так весело, но давайте будем откровенны — на поле боя окончательный исход конфликта не решался практически никогда. Очень редко исход войны решают солдаты с генералами — гораздо чаще его определяют инструменты, которые им для этого дают. Если павший смертью храбрых на амбразуре помог своему отряду продвинуться на метр вперед, то за их спинами ученые за это же время уходят на триста лет вперед — и ведут за собой весь мир.

Первую в мире электронно-вычислительную машину сделали в Блетчли-парке не для того, чтобы какой-нибудь недоросль весь вечер расстреливал по сети своих одноклассников, а для того, чтобы разгадывать немецкие шифры. Реактивные самолеты появились не затем, чтобы можно было на выходные летать на Тенерифе, а затем, что Германии нужен был истребитель побыстрее. Радар придумали тоже не потому, что посадка в Хитроу должна быть безопасной, а потому, что иначе в Атлантике было слишком трудно искать перископы подводных лодок. Война дала нам практически все, к чему мы сегодня привыкли. А больше всего из этого дало нам полувековое противостояние России и Америки.

Пятьдесят лет назад Россия запустила свой Спутник — вроде бы обычный радиопередатчик, но в его сигнале те, кто умел слушать, услышали: ‘Всем привет! Это Россия. Мы хотим, чтобы все знали: наши немецкие ученые лучше, чем американские немецкие ученые’. Те, кто слушал по-английски, услышали еще более простую фразу: ‘А щас кое-кто, хе-хе, неслабо огребет. . .’

Америка оскорбилась — и было с чего, — быстренько создала НАСА и нашла для нее много миллиардов долларов, потраченных на программу, со всей неопровержимостью доказавшую, что русские . . . и правда лучше. Они первыми вышли на орбиту, первыми отправили туда собаку, первыми — человека, первыми добрались до Луны (они-они, а как вы думали?) и до Венеры.

После этого космическая гонка превратилась в ‘войну раздутых эго’. И это было потрясающе хорошо, потому что в этой войне, в отличие от других, обе стороны отделались жертвами в размере 22 астронавтов и 70 человек наземного персонала, а все остальное человечество получило огромную пользу. Американские немецкие изобретатели силились делать оружие лучше, чем русские немецкие изобретатели — а у нас появились клюшки для гольфа, способные запоминать изгиб; у тех из нас, кто страдает пороком сердца, появились маленькие клапаны, сделанные на основе топливных насосов шаттла; мы научились следить за ураганами; мы получили спутниковую навигацию, прямые трансляции футбольных матчей откуда-нибудь с другого конца света, солнечные очки, которым не страшны царапины, солнечные батареи и плоские телевизоры. Кстати, и давление врач измеряет Вам с помощью аппарата, разработанного НАСА для измерения пульса своего первого астронавта Алана Шепарда (Alan Shepard).

Так что ‘холодная война’ и порожденная ей космическая гонка показали себя с самой лучшей стороны. Со времен викторанской Англии, решившей, что уголь сделает ее империей, это был, пожалуй, крупнейший бросок вперед в истории нашего общества.

Но как только русские решили сойти с дистанции — все сразу пошло наперекосяк. НАСА перестало заниматься оттачиванием навыков и отдало все свое время полировке стаканов и убийствам астронавтов. Сегодня космосом занимаются чертовы бабушки из институтов охраны труда, которые ни за что не выпустят летчика-испытателя в воздух, если есть хотя бы малейший шанс, что он не вернется на землю. Космические исследования должны приносить выгоду только их акционерам, и бюджет на программу отдают всегда тому, у кого он минимален.

В результате — куда только девалось волшебство космоса! Мы больше не встаем в три утра, чтобы поприсутствовать при очередном покорении звукового барьера где-нибудь в Неваде — мы переворачиваемся на другой бок и спим себе дальше. Бросая взгляд на шаттл, мы видим лишь старый и уродливый рыдван, взрывающийся на взлете и разваливающийся при посадке.

Ну разве так можно! Я, например, вижу машину мощностью в 37 миллионов лошадиных сил, выхлоп которой целиком состоит из воды. Я вижу гений человеческой мысли, освещающий полнеба и выходящий на 120 миль в час, когда его хвост проходит верхнюю кромку пусковой фермы, а на 15 с половиной тысяч миль в час — когда он проходит верхнюю кромку атмосферы. Я вижу машину, способную через космос долететь от Флориды до Испании за 20 минут, причем реально способную пройти через печь плотных слоев атмосферы — печь, температура в которой в три раза выше, чем на поверхности Солнца. И, главное, я вижу машину, у которой как-то получается, не включая двигатели, спланировать обратно на землю и поцеловать ВПП на скорости точно 211 миль в час.

Глядя на нее, я каждый раз думаю: это потрясающе. А где бы мы были, если бы Россия и Америка до сих пор держали друг друга за горло? Скорее всего, уже где-нибудь в гелиопаузе, где — кто знает? — может быть, нашли бы лекарство от простуды, надежную электророзетку или хотя бы наушники для плеера, которые никогда не запутываются.

Я помню, что Джордж Буш говорил три года назад о нашем будущем в космосе, и должен сказать, что о космосе у него тогда было гораздо более реалистичное представление, чем о нашей грешной земле. Он говорил о постройке нового космического корабля взамен шаттла, который к 2010 году будет отправлен на покой, говорил об основании постоянной лунной базы с экипажем, с которой можно было бы запускать все экспедиции в дальний космос. Причем это не выглядело так, будто он просто днем раньше насмотрелся какого-нибудь ‘Звездного десанта’ — он вспомнил даже о том, что определенные элементы лунной, как он выразился, ‘почвы’, можно использовать для заправки ракет и даже для производства пригодного для дыхания воздуха.

— Мы не знаем, где закончится наш поход, — сказал он, — Но мы знаем одно: человек стремится и будет стремиться в космос.

Я еще помню, что аудитория тогда была вне себя от восторга. Но мне было не до веселья. Смешно, конечно, смотреть на то, как один идиот с трибуны обещает толпе других идиотов, что скоро у них будет база на Луне, по которой они будут бегать с лучеметами в руках и через искривление пространства попадать прямо в Туманность Андромеды — но всякому было понятно, что если не будет толчка, то ничего этого тоже не будет.

Поэтому я страшно рад, что в воздушном пространстве НАТО снова появились русские бомбардировщики и что все рестораны Лондона насквозь пропахли радиоактивными ядами. И именно поэтому, когда Россия, воодушевившись своим новым влиянием и богатством, объявляет, что намерена построить на Луне базу, с которой полетит на Марс — мне хорошо. Значит, мы снова возвращаемся в старые добрые времена. Значит, мы все-таки полетим к звездам.

* Олтон-Тауэрс (Alton Towers) — один из самых знаменитых в Великобритании аквапарков (Вернуться к тексту статьи)

* Gatso — марка автоматических видеокамер, используемых правоохранительными органами Великобритании для контроля скоростного режима на дорогах (Вернуться к тексту статьи)

* Фиона Брюс — одна из наиболее известных телеведущих Британской телерадиовещательной корпорации (Вернуться к тексту статьи)

Краснее! Еще краснее! («The Sunday Times», Великобритания)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Источник