Сигнал в пустоте – Louna

«Сигнал в пустоте» – песня группы Louna из альбома «Начало Нового Круга». Автор текста – Виталий Демиденко, музыка написана участниками коллектива совместно. Премьера композиции состоялась 1 октября 2020 года.

Louna – Сигнал в пустоте – слушать

Интересные факты

Песня группы Louna «Сигнал в пустоте» – третий сингл из альбома «Начало Нового Круга». Композиция представлена в виде клипа. Режиссеры ролика – Никита Бакусов и Юрий Подобед.

Louna – Сигнал в пустоте – текст

Ты вновь далеко где-то там,

А я где-то тут.

По-прежнему шлю свой сигнал

Прямо в пустоту.

Зная, что ждать бесполезно,

Я гляжу в эту черную бездну,

Но все также она

Молча смотрит в меня.

Закат гонит ночь,

А потом гонит ночь рассвет,

Все мы не одиноки

В своем одиночестве.

Замки и границы закрыты,

Мы – планеты на разных орбитах,

Что не пересекутся, увы, никогда.

Что не пересекутся уже никогда.

Пусть вокруг постота

И я здесь, а ты – там,

Я отправлю лететь

Свой сигнал в пустоте.

Пусть нас космос унес

На орбиты разных звезд,

Я отправлю тебе

Свой сигнал в пустоте.

Я знаю – тебе одиноко там,

Как и мне.

И каждый закрыт

В своем собственном коконе.

Только верю, что чудо случится,

Несмотря на замки и границы,

Я однажды услышу сигнал в тишине,

Я услышу в ответ твой сигнал в тишине.

Пусть вокруг постота

И я здесь, а ты – там,

Я отправлю лететь

Свой сигнал в пустоте.

Пусть нас космос унес

На орбиты разных звезд,

Я отправлю тебе

Свой сигнал в пустоте.

Источник

Какие существуют орбиты и чем они отличаются?

Существует несколько видов орбит: круговая, эллиптическая и геостационарная. Первая- круговая, орбита примечательная тем что при обращении космического аппарата вокруг Земли по круговой орбите его расстояние над земной поверхностью остаётся всегда одинаковым. Так космический аппарат описывает ровный круг вокруг Земли.

Следующая эллиптическая, здесь всё немного по-другому ведь вращение спутника по эллиптической орбите означает изменение расстояния до поверхности Земли в разное время в течение одного витка. Поэтому здесь существуют такие понятия как апогей и перигей. Апогей- это «наивысшая» точка орбиты, перигей в свою очередь наинизшая(то если максимально приближенная к планете).

Геостационарная орбита относиться к подвиду круговых орбит, но мы выделили её в отдельный вид, потому что с ней не так всё просто. Геостационарная орбита вид движения ИСЗ(Искусственного спутника Земли) , по которому период обращения тела(ИСЗ) вокруг Земли совпадает с периодом обращения самой Земли, из-за этого тело как бы «застывает» над одной точкой. Опираясь на эти факты, которые мы только что узнали, можем сказать по каким орбитам двигаются Солнце, Земля и Луна. И по каким траекториям движутся разные спутники, так например зная скорость спутника и его орбиту можно будет в определённый момент увидеть его на небе.

Так-же есть довольно интересные орбиты, которые не такие значительные и не входят ни в один подвид. Это три орбиты: Полярная, экваториальная, и орбита захоронения. Экваториальная орбита — крайний случай орбиты, когда наклонение «i» = 0°. То есть угол наклонения спутника относительно Земли равен нулю.

Источник

Какие бывают околоземные орбиты?

Во время наших прямых трансляций (а транслируем мы космические запуски) у людей часто возникают вопросы вида: «А что такое геостационарная орбита?», «А на какой высоте находится МКС?», «Орбита «Молния»? Это как!?». Мы решили перевести для вас замечательный каталог орбит NASA, а начнём как раз с околоземных орбит!

Когда спутник достигает высоты ровно в 42164 километров от центра Земли (около 36 000 километров от поверхности Земли), он попадает в своеобразное орбитально «яблочко», место, где скорость его вращения вокруг Земли совпадает со скоростью вращения Земли вокруг своей оси. Поскольку эти скорости одинаковы, аппарат «зависает» вдоль одной долготы, хотя и может дрейфовать с севера на юг. Такая высокая орбита называется геосинхронной.

Спутник на круговой геосинхронной орбите непосредственно над экватором (эксцентриситет и наклонение равны нулю) будет иметь геостационарную орбиту, которая не перемещается относительно Земли вообще. Он всегда находится прямо над одним и тем же местом на поверхности Земли.

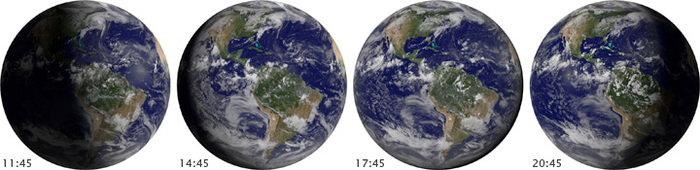

Геостационарная орбита чрезвычайно важна для мониторинга погоды, поскольку спутники на этой орбите обеспечивают постоянное наблюдение одной и той же области планеты. Когда вы заходите на любимый сайт проверить погоду и смотрите на спутниковые снимки своего родного города, изображение, которое вы видите, пришло от спутника на геостационарной орбите. Каждые несколько минут геостационарные спутники, такие как аппараты Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES), отправляют информацию об облаках, водяном паре и ветре, и этот почти постоянный поток информации служит основой для большинства метеорологических наблюдений и прогнозирования.

Спутники на геостационарной орбите вращаются непосредственно над экватором, постоянно находясь над одной и той же областью. Это положение позволяет спутникам наблюдать за погодой и другими явлениями, которые часто меняются. Credit: NASA/Marit Jentoft-Nilsen and Robert Simmon.

Поскольку геостационарные спутники всегда находятся в одном месте, они также могут быть полезны для телефонной, теле- и радиосвязи. Созданные и запущенные NASA и управляемые Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), спутники GOES обеспечивают связь с поисково-спасательными маяками, которые помогают находить суда и самолеты, терпящие крушение.

Наконец, многие спутники на высокой орбите контролируют солнечную активность. Спутники GOES несут на себе большой набор инструментов для исследования «космической погоды»: они получают изображения Солнца и отслеживают магнитные и радиационные уровни в космосе вокруг аппаратов.

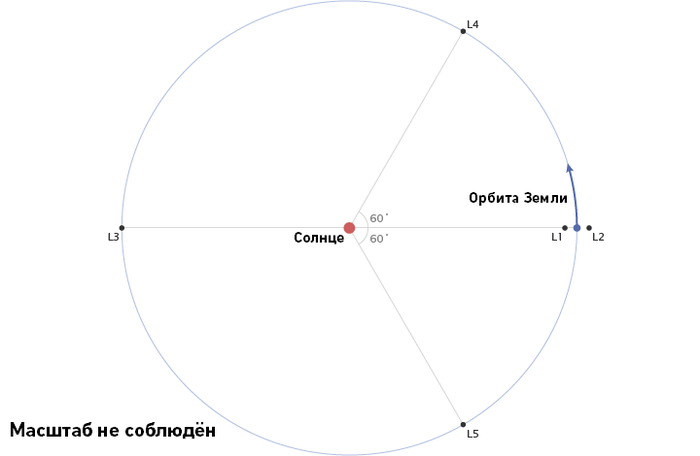

Есть и другие орбитальные «яблочки», расположенные непосредственно за пределами высокой околоземной орбиты — это точки Лагранжа. В точках Лагранжа земное притяжение компенсирует притяжение Солнца. Все, что находится в этих точках, притягивается к Земле и к Солнцу с одинаковой силой. Это такой баланс, в котором нам не нужно тратить топливо, чтобы удерживать орбиту аппарата постоянной.

Из пяти точек Лагранжа в системе Солнце-Земля только последние две, называемые L4 и L5, являются стабильными. Спутник в трех других точках подобен шару, оставленному на вершине крутого холма: любое небольшое возмущение выталкивает спутник из точки Лагранжа, словно мяч, который при малейшем взаимодействии скатится по холму вниз. Спутники в этих трех точках нуждаются в постоянной корректировке, чтобы оставаться сбалансированными. Аппараты в последних двух точках Лагранжа больше похожи на шар в глубокой тарелке: даже если их немного подтолкнуть, они вернутся в точку Лагранжа (в центр тарелки в нашей аналогии).

Точки Лагранжа — это специальные места, где спутник останется неподвижным относительно Земли, пока и спутник и Земля вращаются вокруг Солнца. L1 и L2 расположены выше дневных и ночных сторон Земли соответственно. L3 находится по обратную сторону Солнца, напротив Земли. L4 и L5 — в 60° впереди и позади Земли на одной орбите. Credit: NASA/Robert Simmon.

Ближайшие к Земле точки Лагранжа находятся примерно в 5 раз дальше, чем Луна. L1 находится между Солнцем и Землей и всегда обращена к дневной стороне Земли. L2 находится напротив солнца, всегда на ночной стороне. Credit: NASA/Robert Simmon.

Первая точка Лагранжа расположена между Землей и Солнцем, что позволяет спутникам в этой точке постоянного наблюдать за нашей звездой. Солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO), спутник НАСА и Европейского космического агентства, которому поручено контролировать Солнце, обращается вокруг первой точки Лагранжа примерно в 1,5 миллионах километров от Земли.

Вторая точка Лагранжа находится примерно на том же расстоянии от Земли, но расположена за Землей относительно Солнца — Земля всегда находится между второй точкой Лагранжа и звездой. Поскольку Солнце и Земля находятся на одной линии, спутники в этом месте нуждаются только в одном тепловом щите, который будет блокировать тепло и свет, исходящие от Солнца и Земли. Это хорошее место для космических телескопов, в том числе для будущего космического телескопа им. Джеймса Уэбба (запуск ожидается в 2021 году). В этой же точке, например, работал зонд WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), исследовавший реликтовое излучение Вселенной с 2001 по 2009 год — именно его наблюдения помогли значительно продвинуться в теории тёмной материи и тёмной энергии.

Третья точка Лагранжа находится по другую сторону Солнца от Земли, так что Солнце всегда находится между ней и Землей. Без специальных ретрансляторов спутник в таком положении не сможет общаться с Землей — Солнце заблокирует прямые сигналы.

Крайне стабильные четвертая и пятая точки Лагранжа находятся на орбите Земли вокруг Солнца, на 60 градусов впереди и позади нашей планеты. Двойная солнечная обсерватория (STEREO) на своём пути к противоположным сторонам Солнца проходили именно четвертую и пятую точки Лагранжа — это позволяет создавать стереоскопические изображения звезды.

5 июля 2009 года два аппарата Двойной солнечной обсерватории (STEREO) на пути к точкам L4 и L5 сделали эти снимки солнечного пятна 1024. Виды Солнца в 60 градусов позади (на изображении — слева) и впереди (справа) от орбиты Земли показывают области поверхности Солнца, которые иначе были бы скрыты от зрения. Credit: NASA/STEREO.

Ближе к Земле спутники начинают вращаться быстрее. Стоит отметить две средние околоземные орбиты: полусинхронная орбита и Молния.

Полусинхронная орбита представляет собой околокруговую орбиту (с низким эксцентриситетом) на высоте 26 560 километров от центра Земли (около 20 200 км над поверхностью). Один полный оборот вокруг планеты на такой орбите происходит за 12 часов. Однако пока полусинхронный спутник вращается, Земля под ним тоже движется вокруг своей оси. Ежедневно такой аппарат пролетает над одними и теми же двумя точками на экваторе. Эта орбита является постоянной и очень предсказуемой. Именно она используется спутниками глобальной системы позиционирования (GPS).

Вторая известная средняя орбита Земли — орбита Молнии. Впервые она была использована Советским Союзом, а её особенность помогает наблюдать за высокими широтами. Геостационарная орбита полезна и удобна для постоянного наблюдения, но спутники на геостационарной орбите «подвешены» над экватором, поэтому они плохо работают в отдаленных северных или южных районах, которые всегда находятся на краю обзора геостационарных аппаратов. Орбита Молния является удобной альтернативой.

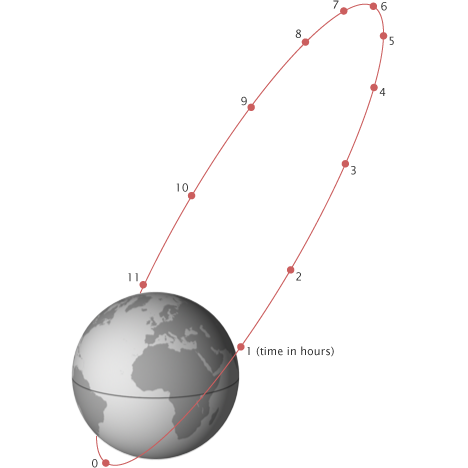

Орбита Молния сочетает в себе высокое наклонение (63,4°) с высоким эксцентриситетом (0,722), чтобы максимизировать время наблюдений в высоких широтах. Каждый оборот длится 12 часов, поэтому медленная, высотная часть орбиты повторяется в одном и том же месте каждую день и ночь. В настоящее время этот тип орбиты используют российские спутники связи и аппараты Sirius (Адаптированное цитирование книги «Основы космических систем» Винсента Л. Писакана, 2005 г.)

У Молнии высокий эксцентриситет: спутник движется по очень вытянутому эллипсу, ближе к одному из краёв которого находится Земля. Поскольку такой аппарат ускоряется силой притяжения нашей планеты, спутник движется очень быстро, когда он приближается к Земле. Когда он отдаляется, его скорость замедляется, поэтому он проводит больше времени на вершине своей орбиты, наиболее удаленной от Земли. Один полный оборот на такой орбите занимает 12 часов, но две трети этого времени аппарат видит лишь одно полушарие. Как и в случае полусинхронной орбиты, аппарат на Молнии проходит один и тот же путь каждые 12 часов. Это может быть полезно для связи на крайнем севере или юге.

Низкая околоземная орбита

Большинство научных спутников и множество метеорологических спутников находятся на почти круговой низкой околоземной орбите. Наклонение спутника зависит от того, с какой целью он запускается. Спутник TRMM, например, был запущен в 1997 году для мониторинга осадков в тропиках. Поэтому он имел относительно низкое наклонение (35 градусов) и оставался вблизи экватора, исправно выполняя свою миссию вплоть до 2015 года.

Низкое наклонение орбиты TRMM (всего 35° от экватора) позволяло его инструментам концентрироваться на тропиках. На этом изображении показана половина наблюдений, которые TRMM производил за один день. Credit: NASA/TRMM.

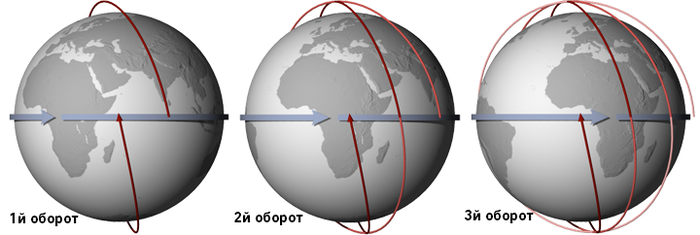

Многие спутники программы NASA по наблюдению за Землёй имеют почти полярную орбиту. На этой сильно наклоненной орбите спутник перемещается вокруг Земли от полюса к полюсу, совершая один оборот примерно за 99 минут. На одной половине орбиты спутник наблюдает дневную сторону Земли. На полюсе он пересекает ночную сторону.

Пока спутники летят наверху, Земля под ними тоже поворачивается. К тому времени, когда спутник снова перейдет в «дневную» область, он уже будет находиться над районом, прилегающим к той области, которую он наблюдал во время прошлого оборота. В течение суток полярные орбитальные спутники успевают рассмотреть большую часть Земли дважды: один раз при дневном свете и один раз в темноте.

Аппараты на солнечной синхронной орбите пересекают экватор примерно в одно и то же местное время каждый день (и ночь). Эта орбита позволяет проводить последовательные научные наблюдения, при этом угол между Солнцем и поверхностью Земли остается относительно постоянным. На этих иллюстрациях показаны 3 последовательные оборота солнечно-синхронного спутника с экваториальным временем пересечения 13:30. Последняя орбита спутника обозначена темно-красной линией, а предыдущие — более светлыми. Credit: NASA/Robert Simmon.

В то время как «яблочко» геосинхронных спутников находится над экватором (это место позволяет им оставаться в одной и той же позиции над Землёй), у полярно-орбитальных спутников есть своё «яблочко», которое позволяет наблюдать одну и ту же область. Эта орбита синхронизирована по Солнцу, что означает, что всякий раз, когда спутник пересекает экватор, локальное солнечное время на земле всегда одно и то же. Например, для спутника Terra это всегда около 10:30 утра, в это время спутник пересекает экватор в Бразилии. Когда спутник сделает полный оборот вокруг Земли через 99 минут, он пересечёт экватор в Эквадоре или Колумбии, примерно в те же 10:30 по местному времени.

Солнечно-синхронная орбита крайне важна для науки, потому что она удерживает угол падения солнечного света на поверхность Земли более-менее постоянным, хотя угол и будет меняться вместе со сменой времён года. Это постоянство означает, что ученые в течение нескольких лет могут сравнивать изображения одной и той же области в одно и то же время года, не беспокоясь слишком сильно об изменениях углов теней и освещения, которые могли бы создавать иллюзии изменений. Без солнечно-синхронной орбиты было бы очень сложно отслеживать изменения с течением времени. Было бы просто невозможно собрать информацию, необходимую для изучения изменений климата.

Найдены возможные дубликаты

Исследователи космоса

8.3K постов 37.1K подписчиков

Правила сообщества

Какие тут могут быть правила, кроме правил установленных самим пикабу 🙂

Пикабу познавательный! СПАСИБО!

Космический мусор повредил МКС

Космический мусор пробил в канадском дистанционном манипуляторе на МКС небольшую дырку, сообщило Канадское космическое агентство.

В агентстве сообщили, что «попадание было обнаружено во время обычного осмотра манипулятора Canadarm2 12 мая». ККА и НАСА провели совместную работу для оценки повреждений. Сообщается, что «удар» на «работе манипулятора не сказался», повреждена «маленькая секция на балке манипулятора и теплозащитном покрытии».

Canadarm2 применяют для обслуживания внешней поверхности МКС, замены оборудования, транспортировки грузов и космонавтов, а также ловли космических кораблей для их присоединения к МКС. Управлять Canadarm2 можно как с МКС, так и с Земли, передает РИА «Новости».

Напомним, российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.

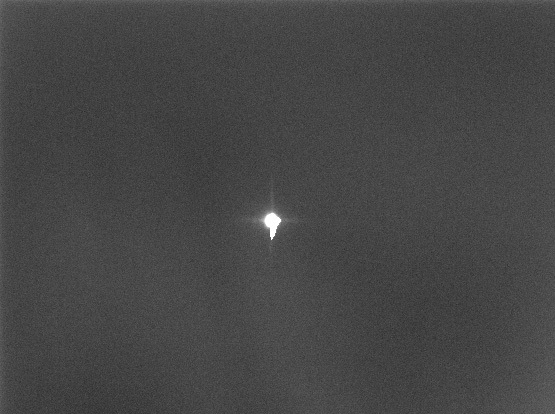

Получен снимок падающей на Землю ступени китайской ракеты

Используя телескоп проекта «Virtual Telescope Project», астрономы получили снимок второй ступени китайской ракеты «Long March 5B», которая 29 апреля 2021 года вывела на орбиту основной модуль Тяньхэ китайской космической станции и сейчас неконтролируемо падает на Землю. Ожидается, что она войдет в атмосферу 9 мая в 5:34 по московскому времени, однако на данный момент существует большая неопределенность в прогнозах.

«Во время получения снимка ступень ракеты находилась на расстоянии около 700 километров от нашего телескопа, а Солнце было всего в нескольких градусах ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким, что сделало условия наблюдений довольно экстремальными. Но нашему роботизированному телескопу все же удалось запечатлеть этот огромный объект», – сказал Джанлука Маси, участник проекта «Virtual Telescope Project».

Точное время входа в атмосферу и место возможного падения ступени ракеты «Long March 5b» неизвестны. Сейчас она совершает один оборот вокруг Земли за примерно 90 минут, мчась со скоростью 7 километров в секунду, что делает прогнозы очень затруднительными: ошибка в 1 час по времени входа в атмосферу – это сдвиг почти на 29 тысяч километров от расчетного места падения. Обломки ракеты могут упасть в океан или на пустынные участки суши, однако вероятность задеть жилые районы не исключена.

То, что ступень ракеты вышла из-под контроля, очевидно, проблематично. Обычно они не попадают на орбиту – после того, как полезная нагрузка отправляется в космос, ступени падают в заранее определенное место на поверхности Земли. В данном случае Китайское национальное космическое управление, вероятно, ситуацию не контролирует. Это второй подобный инцидент, связанный с «Long March 5b», поэтому, возможно, сама система запусков спроектирована таким образом. Трудно сказать, учитывая секретный характер космической программы Китая.

Запуск 29 апреля 2021 года стал первым из 11 запланированных, в ходе которых ракеты «Long March 5b» доставят компоненты необходимые для сбора китайской космической станции. Если следующие 10 запусков пойдут по такому же сценарию, Китаю, вероятно, все же придется дать комментарии по данному поводу.

Ракета вывела на орбиту модуль будущей орбитальной станции. В госкорпорации сообщили, что она может войти в атмосферу Земли вечером 8 мая. Расчеты предварительные. Точное время и координаты возможно уточнить не ранее чем за сутки до события. Вес ступени 18 тонн. Ожидается, что часть ее конструкций сгорит в плотных слоях атмосферы, но отдельные несгораемые элементы могут достигнуть Земли. Рисков для территории России нет. Но возможная область падения достаточно обширная, Латинская Америка, Африка, Австралия, южная часть Евразии и США.

Все запущенные на ракете «Союз» 36 спутников OneWeb вывели на расчетные орбиты

Все 36 британских спутников OneWeb, запущенных с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б», успешно выведены на расчетные орбиты при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Отделены еще 8 КА (космических аппаратов — прим. ТАСС) (всего отделено 36 КА). Миссия успешна. Поздравляю!» — написал он.

Как уточнили в Роскосмосе, все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком. «После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана», — пояснили в госкорпорации.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный в 01:14 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло около четырех часов. Спутники отделялись в несколько этапов.

Ответ на пост «На орбите становится тесно: спутники OneWeb и SpaceX чуть не столкнулись»

SpaceX утверждают, что их спутник не сближался со спутником OneWeb 🚫

SpaceX в поданных документах в Федеральную комиссию по связи США (FCC) утверждают, что в прошлом месяце между спутником Starlink и спутником OneWeb не было «тесного сближения»:

«OneWeb предпочли публично исказить обстоятельства координации пролёта спутников. Именно OneWeb попросили SpaceX отключить автономную систему предотвращения столкновений на спутнике Starlink».

SpaceX добавляют, что «сразу после того, как в СМИ появились первые неточные данные, представители OneWeb встретились с сотрудниками FCC, потребовав односторонних мер в отношении спутников SpaceX».

По данным 18-го Космического контрольного эскадрона КС США расстояние между спутниками составляло не 57, а 1120 метров, по данным компании LeoLabs — 1072 метра.

Ну что же, похоже в полку недобросовестных конкурентов Starlink — прибыло.

Вроде серьезная компания с миллиардными вложениями и собственными производственными мощностями для выпуска сотен спутников, а подставы устраивают вот такого уровня:

50 лет прошло с момента запуска первой орбитальной пилотируемой станции «Салют»

Важная дата в истории освоения космоса. В этот день 50 лет назад произошел один из прорывных моментов, в Советском Союзе запустили первую в мире пилотируемую орбитальную станцию «Салют». Новый тип космического аппарата сделал возможными длительные полеты и изменил представление о комфорте для космонавтов на орбите.

Нам космос словно дом родной. Ровно 50 лет назад у человечества появился не просто тесный корабль на орбите. Огромная станция со всеми удобствами, научным оборудованием и возможностью длительных полетов. Название словно приветствие звездам «Салют»!

Не удивляйтесь, буквы не перепутали. Да, на самом деле на первой орбитальной станции в истории было написано «Заря», так ее сначала и планировали назвать. Но только на Байконуре выяснилось, название-то занято!

– Одна из причин, что первый китайский спутник носил такое название «Заря» или же позывной Земли был «Заря», чтобы не путаться, значит, назвали «Салют», – рассказывает Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, заместитель главного редактора журнала «Русский космос».

В атмосфере секретности 70-х о таких деталях, конечно, не разглашалось. Как и не была известна настоящая история появления станции. Идея проекта принадлежала конструктору Владимиру Челомею. Но изначально он планировал создать станцию военного назначения. Она называлась «Алмаз», должна была заниматься разведкой, а на борту огромная пушка.

– Оружие не было предназначено для нападения, дело в том, что форпост — это значит наблюдательный пункт, где постоянно дежурят космонавты, ведут разведку. На них могли напасть, – продолжает Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, заместитель главного редактора журнала «Русский космос».

Позже эту идею все-таки реализуют, а пушку даже успешно испытают в космосе на «Салюте-3». Второй, третий и пятый «Салюты» как раз были теми самыми станциями военного назначения, «Алмазами», но для секретности это название не разглашали. В самом же первом «Салюте» от идеи Челомея остались только корпуса. После полета американцев на луну, ответ СССР должен был быть быстрым и впечатляющим. Решено было использовать корпуса, изготовленные на заводе имени Хруничева, и начинить их оборудованием кораблей «Союз» КБ Королева.

– Все это закрутилось очень быстро, работали непрерывно, от момента принятия решения до запуска ушло 14 месяцев. Сейчас эти сроки трудно кому-то сказать, что это возможно. А на самом деле, это было возможно, – рассказывает Сергей Шаевич, директор программы МКС Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева

«Салют» — это спорт. Впервые в на орбиту была доставлена беговая дорожка. После первых долговременных полетов на «Союзах» у космонавтов сильно ухудшалось здоровье. Мышцы в невесомости практически атрофируются. Поэтому, если ты хочешь построить свой первый орбитальный дом, спортивный инвентарь жизненно важен.

Космонавт Александр Александров также работал еще на запуске первого «Салюта», какое оборудование нужно в космосе, а какое нет, на все это ушли годы опыта, пробы, ошибки, опасные ситуации в негостеприимном космосе: «Были случаи, когда экипаж докладывает — запах дыма, мы не понимаем, что делать, но дым идет из-под доски приборной, что делать? Мы даем команду, прежде всего, все отключить как обычно. Выдернуть пробки. Вот так приходилось бороться, отключали, какую-то научную аппаратуру, если она не была готова».

На «Салют-7» Александров уже отправится сам. Станция станет по-настоящему долговременной, экспедиции по 200 суток, разработанная система фильтрации воды, выработка кислорода, возможность принимать грузовые корабли. Позже модуль, который сначала назывался «Салют-8», станет базовым блоком станции «Мир».

Источник