Наше положение во вселенной с необходимостью

Мы уже сталкивались с вопросами философского плана, особенно когда касались космологических проблем: почему наш мир (Вселенная, говоря с научным языком) устроен именно таким образом? Ответы на подобного рода вопросы дает либо религия, либо философия. Но … оказалось, что сегодняшняя наука подошла к границе, позволяющей задуматься о правомерности научной постановки таких вопросов.

Говоря об эволюции Вселенной, мы приходим к мысли о «запланированности» появления в ней жизни, иными словами, вектор развития Вселенной направлен именно на появление мыслящего существа (см. вопрос о самоорганизации Вселенной). Эту направленность развития мы сегодня отмечаем, но объяснить это факт пока не можем.

Вспомним некоторые факты, которые мы узнали при изучении предыдущих тем. Как уже отмечалось, во Вселенной присутствует всего четыре типа взаимодействий (4 универсальных закона). Например, закон Всемирного тяготения: ученые установили, что если силы взаимного гравитационного притяжения материальных тел были бы чуть больше (немного бы выше была константа G) — и расширение прекратилось бы, практически не успев начаться, и не было бы звезд, галактик, планет, и …Жизни. С другой стороны, в противоположном случае вещество Вселенной попросту распылилось бы, не успев и не сумев локализоваться в звездно-планетарные системы.

Очень похожая картина и для электромагнитного взаимодействия. Если бы заряд электрона (элементарный электрический заряд) оказался бы чуть выше наблюдаемой величины, то сила взаимного электростатического отталкивания положительно заряженных протонов не дала бы сложиться ядрам наблюдаемых нами сегодня во Вселенной химических элементов. При уменьшении заряда электроны не смогли бы закрепиться на орбитах вокруг ядра. И в том, и в другом случае до зарождения жизни во Вселенной (и до появления нас с вами) дело бы никак не дошло.

Третий тип взаимодействий — сильные ядерные взаимодействия, удерживающие вместе нуклоны (протоны и нейтроны). Если бы константа сильного взаимодействия оказалась меньше существующей, то нестабильными оказалось бы подавляющее большинство стабильных ядер базовых химических элементов. В противоположном случае стали бы невозможными термоядерные реакции, дающие энергию звездам и обеспечивающие «энергоснабжение» планет.

Иными словами, законы физики утверждают, что существует ограниченное и весьма небольшое число фундаментальных констант (заряд электрона, постоянная Планка, скорость света, гравитационная постоянная, массы электрона и протона, константы четырёх фундаментальных взаимодействий), которые входят в формулировки основных мировых законов. Эти константы имеют вполне определенные численные значения, которые найдены из экспериментов, т.е. это не теоретические значения. Что случится, если эти константы немного изменить? Оказывается, что изменение одной из констант (в пределах 10-30%) приводит к невозможности существования наблюдаемой Вселенной, т.е. Вселенная будет существовать в очень изменённом виде, в котором нет сложных устойчивых систем: ядер, атомов, звёзд и галактик. Таким образом, в такой Вселенной отсутствует жизнь. Оказалось, что наличествует очень ограниченная область изменения мировых физических постоянных, в которой возможно образование сложных структур, вплоть до живых систем. Кажется очень маловероятным случайное совпадение в выборе конкретных мировых констант, но тем не менее природа сделала такой выбор.

Советский астроном Г.М. Идлис в 1956 г. изучал вопрос о связи основных черт наблюдаемой астрономической Вселенной с проблемой возникновения в ней жизни. Он писал «Мы наблюдаем заведомо не произвольную область Вселенной, а ту, особая структура которой сделала ее пригодной для возникновения и развития жизни». Иными словами, Идлис рассматривал необходимые для эволюции жизни макроскопические факторы (такие, как подходящие температурные условия на планете, обращающейся вокруг звезды определенного типа, объединение звезд в галактики и т.д.).

Сегодня ученые дают две формулировки антропного принципа (АП) :

Слабый АП : «Наше положение во Вселенной с необходимостью является привилегированным в том смысле, что оно должно быть совместимо с нашим существованием как наблюдателей».

Сильный АП : «Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей».

Слабый АП принимает как данность законы природы, численные значения фундаментальных констант и текущих космологических параметров, при этом указывает , что возникновения разума не противоречит законам природы и общему характеру космологической эволюции.

На самом деле вопрос «почему Вселенная устроена именно так, а не иначе?» заменяется вопросом: «Почему Вселенная устроена так, что в ней возникли разумные существа — наблюдатели Вселенной?» В этой формулировке антропный принцип не подразумевает каких бы то ни было первопричин, по которым Вселенная сформировалась именно так, как она это сделала, и по которым фундаментальные природные константы таковы, как они есть. Выдвигается гипотеза о множественном рождении Вселенных, в каждой из которых случайным образом устанавливается набор мировых физических констант. И только в одном (или нескольких) из миров создаются благоприятные условия для появления наблюдателя (который и задает «детские, глупые» вопросы о причинах своего происхождения).

Слабый антропный принцип утверждает, что во Вселенной, которая велика или бесконечна в пространстве или во времени, условия, необходимые для развития разумных существ, будут выполняться только в некоторых областях, ограниченных в пространстве и времени. Поэтому разумные существа в этих областях не должны удивляться, обнаружив, что та область, где они живут, удовлетворяет условиям, необходимым для их существования (лягушка не удивляется, что вокруг себя видит болото).

Сильный АП идет дальше: Вселенная обязана быть устроена так, чтобы в ней могла зародиться разумная жизнь. В этой его версии принцип выходит за рамки слабого антропного принципа и утверждает, что зарождение жизни во Вселенной не только возможно (слабый принцип), но и фактически неизбежно.

Оказывается, для устойчивого существования основных структурных элементов нашего высокоорганизованного мира (атомов, ядер, звезд, галактик) необходима очень тонкая «подгонка» ряда численных величин физических констант — даже небольшое мысленное варьирование одной из них приводит к резкой потере этой устойчивости или выпадению определенного критического звена эволюции, порождающего данные элементы. В свете проведенных целым рядом физиков оценок «благоприятное» прохождение эволюции через все критические этапы от космологического нуклеосинтеза до образования галактик и звезд и, в конечном итоге, рождения жизни и разума в окрестности одной из них, оказывается почти невероятным. Однако тот факт, что оно все же состоялось, заставляет заключить, что условия, необходимые для этого и задаваемые во многом именно спектром численных значений фундаментальных физических и космологических параметров, были с самого начала «обеспечены» с высокой точностью.

Крайняя точка зрения в этой космогонической традиции доходит до того, что не только универсальные константы предопределены, но и развитие сознающего разума во Вселенной неизбежно.

Против самого антропного принципа спорить не приходится, поскольку факт «тонкой подстройки» (выбор мировых констант) Вселенной отрицать нельзя, а это означает эволюцию Вселенной по принципу её усложнения и в конечном счёте появления разума, т.е. наблюдателя. Можно предполагать, что единственная Вселенная в процессе самоорганизации способна к «тонкой подстройке», а значит, и к появлению наблюдателя. Но в этом случае возможность «тонкой подстройки» уже изначально заложена во Вселенной (но кем?), т.е. уже при рождении Вселенной определено её будущее. Значит, появление Разума было запланировано и у этого Разума должна быть определённая цель?

Пока наука не может дать ответа на эти вопросы.

Приложение 1.

«Расчеты П. Аткинса показали, что если бы электромагнитное взаимодействие было всего на 1 процент сильнее, это удвоило бы время, необходимое для появления разума, с 5 миллиардов до 10 миллиардов лет, что больше времени жизни Солнца. Тот же Аткинс указал, что при таком усилении электромагнитного взаимодействия между атомами любое изменение живых структур потребовало бы «толчков с силой атомного взрыва».

Приложение 2.

Из книги А.Д. Линде «Физика элементарных частиц и инфляционная космология».- М.: Наука, 1990.- 280 с.

. «6. Проблема барионной асимметрии. Суть этой проблемы состоит в том, чтобы понять, почему во Вселенной есть вещество (барионы) и почти нет антивещества и почему, с другой стороны, плотность барионов на много порядков меньше плотности фотонов, n B /n n

10 -9 .

Перечисленные выше проблемы в течение долгого времени казались почти метафизическими. Например, основной вопрос, связанный с проблемой сингулярности, можно было бы сформулировать так: «Что было, когда еще ничего не было?». Что же касается остальных проблем, то от них всегда можно было отмахнуться, сказав, что начальные условия во Вселенной по счастливой случайности были ровно такими, чтобы в конечном счете Вселенная приобрела как раз такой вид, какой она сейчас имеет. Еще один вариант ответа основан на так называемом антропном принципе и выглядит почти совершенно метафизично: мы живем в однородной изотропной Вселенной, содержащей избыток вещества над антивеществом просто потому, что в неоднородной анизотропной Вселенной, содержащей равное количество вещества и антивещества, жизнь была бы невозможна, и никто не задавал бы глупых вопросов [77].

К сожалению, этот остроумный ответ не вполне удовлетворителен, поскольку не объясняет ни малость отношения n B /n n

10 -9 , ни высокую степень однородности и изотропии Вселенной, ни наблюдаемый спектр галактик. С помощью одного только антропного принципа не удается объяснить также и то, почему Вселенная должна быть однородна и изотропна и все ее свойства должны быть приблизительно одинаковы в масштабе всей ее наблюдаемой части размером l

10 28 см: для возникновения жизни было бы вполне достаточно, чтобы хорошие условия возникли, например, в области размером порядка размера Солнечной системы l

10 14 см. Кроме того, в основе антропного принципа лежало неявнoe предположение о том, что существует много разных вселенных, и жизнь возникает там, где это ей удается. При этом оставалось неясным, в каком смысле можно говорить о разных вселенных, если наша Вселенная — это все, что существует. Ниже мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса и обоснуем некоторый вариант антропного принципа в рамках теории раздувающейся Вселенной [57, 78, 79].

Первая брешь в равнодушии большинства физиков к упомянутым выше «метафизическим» проблемам была пробита тогда, когда оказалось, что проблему барионной асимметрии можно решить в теориях с нарушенной СР-инвариантностью при учете неравновесных процессов с несохранением барионного заряда 38. Такие процессы могут происходить во всех теориях великого объединения. Открытие возможного механизма генерации барионной асимметрии Вселенной было воспринято всеми с огромным энтузиазмом. За этим значительным успехом, однако, последовала целая серия неприятностей.»…

Вы смогли разобраться в сложных, но интересных вопросах, связанных с нашим миром. Надеюсь, что полученные знания пригодятся Вам не только для сдачи зачета. Полагаю, что Вы стали чуточку умнее, увереннее в своих силах, и . удачи в учебе!

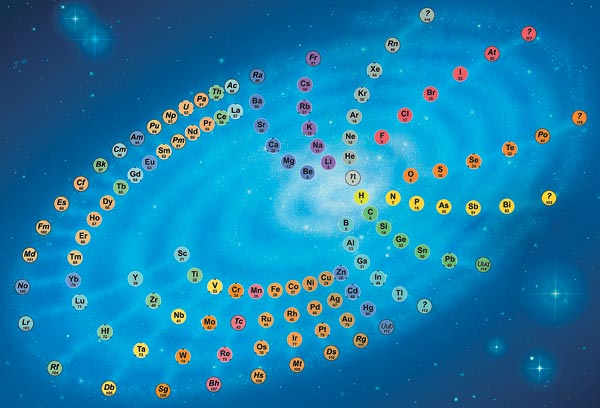

Напоследок — интересно, сможете ли Вы разобраться в последнем рисунке:

Источник

Наше положение во вселенной с необходимостью

В древности человек был центром мира, вся Вселенная была создана и вращалась вокруг него. Наука превратила нас в ничтожную песчинку, затерянную в пустоте Космоса. Но в последние годы эти две диаметрально противоположные картины мира причудливым образом соединились в концепции, которая получила название «антропный принцип».

В день своей смерти, 24 мая 1543 года, разбитый параличом Николай Коперник увидел только что вышедший из печати главный труд своей жизни — трактат «О вращениях небесных сфер». С этой книги началось изгнание человечества из центра мира, где Земля уступила свое место Солнцу. Через полвека великий фантазер Джордано Бруно поставил под вопрос и центральное положение Солнца, до смерти — увы, своей собственной — напугав общество идеями о множественности обитаемых миров. И вот четыре столетия спустя мы живем на третьей из восьми планет у рядового светила на окраине огромной Галактики. В ней 400 миллиардов звезд, еще больше вокруг нее других галактик, и это лишь крошечная часть Вселенной. А в последнее время космологи всерьез заговорили о множественности вселенных. Этот последовательный отход от представления об особом месте человечества во Вселенной в конце XX века стали называть принципом Коперника. Раз за разом он подтверждался наблюдениями, но все равно вызывал внутренний протест, ведь человеку свойственно чувствовать себя центром мира.

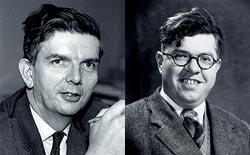

В 1973 году, когда отмечалось 500 лет со дня рождения Коперника, в Кракове состоялась внеочередная ассамблея Международного астрономического союза, на которую съехались сотни исследователей со всего света. Прибыл туда и молодой астрофизик Брэндон Картер. Тяготясь, как он позже писал, «непомерным преклонением перед принципом Коперника», Картер внес своим докладом диссонанс в юбилейные славословия. «Наше положение во Вселенной, — утверждал он, — с необходимостью является привилегированным, по крайней мере в той степени, чтобы допускать наше существование». Если случайно выбрать точку во Вселенной, мы, скорее всего, попадем куда-нибудь в межгалактическое пространство, где не будет ни звезд, ни планет, а лишь чрезвычайно разреженный газ — несколько атомов на кубометр. Но и внутри Галактики человек не мог появиться ни в межзвездном пространстве, ни у короткоживущих звезд-гигантов, ни на газовых планетах, ни на безатмосферных астероидах. Большая часть Вселенной совершенно непригодна для жизни, так что место нашего обитания далеко не рядовое. Это утверждение, которое Картер назвал слабым антропным (от греческого ánthrōpos — «человек») принципом, по сути, было лишь советом не слишком заигрываться с принципом Коперника и учитывать, что особенности нашего местоположения во Вселенной сказываются на результатах наблюдений.

Но в том же докладе был сформулирован и сильный антропный принцип, полемика вокруг которого продолжается по сей день. Он гласил: «Вселенная должна быть такой, чтобы на определенной стадии допускать появление наблюдателя». Многие услышали в слове «должна» утверждение о некой цели существования Вселенной, и тем самым формулировка обрела метафизическое, можно даже сказать религиозное, звучание: Вселенная создана для человека, а значит, он, несмотря на скромность своих размеров, необходим для огромного Космоса. Правда, сам Картер не имел в виду ничего подобного: речь лишь о том, пояснял он в том же докладе, что наши теории должны учитывать факт существования во Вселенной мыслящих наблюдателей. Перефразируя Декарта, он говорил: «Я мыслю, следовательно, Вселенная это допускает». Но поздно, от брошенного метафизического камня уже пошли круги. На то были свои причины. Чтобы в них разобраться, придется начать издалека.

Удивительные совпадения

В 1919 году немецкий математик Герман Вейль подсчитал, что сила электрического взаимодействия между протоном и электроном в атоме водорода на 39 порядков (то есть в $10^<39>$ раз) больше их гравитационного притяжения. Это колоссальная величина. Цена миски благотворительной похлебки всего в $10^<13>$ раз меньше годового объема мировой экономики. Но суммой в $10^<39>$ раз меньшей не оплатить и одну молекулу баланды. Почему столь велика разница фундаментальных сил, связывающих две элементарные частицы? Ведь внешне формулы гравитационного и электростатического взаимодействий так похожи. Было ясно, что это соотношение определяет различие масштабов микро- и макромира. Но почему оно именно такое, а не, скажем, $10^<15>$ или $10^<75>$? Этот вопрос повис тогда без ответа.

1. Роберт Дикке (1916— 1997) предложил первое объяснение тонкой настройки Вселенной |

Брэндон Картер в 1973 году сформулировал слабый и сильный антропные принципыТонкая настройкаПосле того как антропный принцип был сформулирован Брэндоном Картером, физики и космологи азартно принялись проверять, как отразятся на возможности человеческого существования различные модификации в физических законах. По современным представлениям все многообразие физических явлений сводится к четырем основным взаимодействиям: гравитационному, электромагнитному, слабому и сильному. Уравнения, которые их описывают, содержат так называемые фундаментальные постоянные. Среди них скорость света, задающая темп самых быстрых процессов, постоянная Планка, определяющая масштаб квантовых явлений, гравитационная постоянная, характеризующая силу всемирного тяготения, а также массы, заряды и другие параметры ряда элементарных частиц. Значения фундаментальных постоянных, а всего их сегодня насчитывается 26 штук, не выводятся из теории, а измеряются экспериментально (причем далеко не все из них на сегодня известны). Естественно, у физиков возникли вопросы: чем определяются величины этих постоянных и что случилось бы с нашей Вселенной при их изменении? Начать хотя бы с частиц, из которых состоят атомы. Положительно заряженные протоны всего на 0,14% легче нейтронов, лишенных электрического заряда. Но эта разница примерно вдвое больше массы электрона. Избыток массы позволяет свободному нейтрону спонтанно испустить электрон (и антинейтрино), превратившись в протон. А вот протон не может самопроизвольно стать нейтроном — ему для этого нужно откуда-то получить недостающую массу. Поэтому протоны устойчивы, а нейтроны — нет. Окажись масса протона всего на четверть процента больше, ситуация стала бы противоположной, и Вселенная лишилась бы водорода, ведь его ядра как раз и есть одиночные протоны. Без водорода не зажглись бы звезды, не образовались тяжелые элементы и уж, конечно, в таком нейтронном мире не было бы жизни. Но и заметно уменьшить массу протона тоже нельзя. Иначе нейтроны станут слишком неустойчивыми и будут превращаться в протоны даже внутри атомных ядер (как это происходит с некоторыми радиоактивными изотопами). Электрическое отталкивание перенасыщенных протонами ядер привело бы к их разрушению, и во Вселенной остался бы один только водород, чего для жизни явно недостаточно. А что если поменять относительную силу фундаментальных взаимодействий? Например, увеличить немного ядерное взаимодействие, связывающее протоны и нейтроны. Это сделает стабильным атомное ядро, состоящее из двух протонов без нейтронов, так называемый дипротон, или гелий-2. Расчеты показывают, что в таком мире сразу после Большого взрыва все протоны объединяются в пары и во Вселенной не остается водорода, а значит, не будет ни воды, ни жизни. А если всего в несколько раз усилить гравитацию (помните, она в $10^<39>$ раз слабее электромагнетизма), звезды, сжавшись, станут прогорать в десятки тысяч раз быстрее, не оставляя времени для биологической эволюции. Троньте слабое взаимодействие, определяющее поведение нейтрино, и перестанут взрываться сверхновые, которые рассеивают в космосе наработанные в звездах тяжелые элементы, и мы лишимся планет. Оказалось, что в законах физики буквально ни к чему нельзя прикоснуться без риска получить мир, лишенный наблюдателей. Этот странный факт стали называть «тонкой настройкой» Вселенной, и он настоятельно требовал объяснения. Не такая уж и тонкая настройкаАмериканский астрофизик и философ Виктор Стенгер считает, что тонкость настройки нашей Вселенной сильно преувеличена. Хотя по отдельности менять фундаментальные постоянные довольно опасно, при их совместном изменении могут получаться вполне пригодные для жизни миры. Свойства материи в масштабах от атомов до звезд в первом приближении определяются четырьмя константами: две из них регулируют сильное и электромагнитное взаимодействия, а другие две — это массы протона и электрона. В 2000 году Стенгер написал и разместил в Интернете небольшую программу MonkeyGod ( «Обезьяний бог», monkey.html), где можно вручную или случайно задать эти четыре константы и узнать, какие параметры будут у атомов, звезд и планет. Оказалось, что примерно в половине таких случайно «созданных» вселенных время жизни звезд превышает миллиард лет, числа Вейля и Дирака примерно в 5% случаев совпадают по порядку величины. То есть область антропных параметров вовсе не так мала, как об этом принято думать. К тому же все антропные рассуждения исходят из того, что разумные наблюдатели непременно должны быть, подобно людям, представителями углеродной формы жизни. Этот «углеродный шовинизм» сильно сокращает диапазон возможных условий существования разума. Мы не знаем других его форм, но это вовсе не значит, что они невозможны, и быстрое развитие компьютеров дает в этом отношении изрядный простор для фантазии. Бог Лакун и МультиверсФизик и популяризатор науки Пол Дэвис собрал целую коллекцию объяснений тонкой настройки. Он начинает с тривиальной возможности, которую называет «Абсурдной Вселенной»: просто принять такой мир как данность и отказаться от попыток объяснения. Как ни странно, это самое распространенное отношение людей к проблеме тонкой настройки, ведь большинство никогда о ней не задумывалось. Другой популярный подход — списать все на сверхъестественного Настройщика, который специально запланировал появление человека. Это так называемый креационизм — религиозное течение, стремящееся найти в природе научное подтверждение существования Бога. Основной аргумент креационистов — указание на то, что у науки нет готовых объяснений, как мир приобрел те или иные наукой же открытые свойства, будь это тонкая настройка констант или механизм наследственности. Критики в ответ говорят, что креационисты верят в «бога лакун», бытие которого обосновано лишь пробелами в современных знаниях. В последние годы распространилась политкорректная версия креационизма — «теория разумного замысла». Из нее изгнаны все явные упоминания Бога, а говорится лишь о неизвестном разуме, управляющем нашим миром. Вы вольны представлять его хоть архитектором Матрицы, хоть зелеными человечками. Так креационисты пытаются преодолеть юридический запрет на преподавание религиозных идей в американских публичных школах.

|