научная статья по теме ЛУНА — ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ К ОСВОЕНИЮ Физика

Цена:

Авторы работы:

ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕВ МАТВЕЕВИЧ

МИТРОФАНОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ

Научный журнал:

Год выхода:

Текст научной статьи на тему «ЛУНА — ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ К ОСВОЕНИЮ»

Луна — от исследовании И освоению

Можно ли представить себе будущее развитие земной цивилизации без освоения и использования Луны? Как мы писали еще три года назад, безусловно, нет*. Система Земля—Луна уникальный астрономический объект, в котором небольшая по массе планета обладает удивительно массивным спутником на относительно небольшом расстоянии от нее. Скорее всего, гигантские приливы, вызываемые Луной, которая 4 млрд лет назад находилась к Земле гораздо ближе, сыграли важную роль в зарождении земной жизни. Сравнительно недавно установили, что в реголите лунных полюсов присутствуют лед воды и другие летучие соединения, попавшие туда из самых далеких областей Солнечной системы, а возможно — из галактической межзвездной среды. В современной астрофизике накопилось большое число вопросов о происхождении и эволюции Луны. Космические инженеры рассматривают наш естественный спутник в качестве будущего космического континента земной цивилизации. Данная статья посвящена описанию начальной фазы лунной программы нашей страны, кото-

* Зеленый Л.М., Хартов В.В., Митрофанов И.Г., Долгополов В.П. Луна: исследование и освоение вчера, сегодня, завтра, послезавтра // Природа. 2012. №1. С.23—29.

© Зеленый Л.М., Митрофанов И.Г.,

Лев Матвеевич Зеленый, вице-президент РАН, академик, доктор физико-математических наук, директор ИКИ РАН, профессор Московского физико-технического института. Научные интересы связаны с плазменными процессами в космической среде, физикой и эволюцией Солнечной системы. Член ряда международных научных организаций. Член редколлегии «Природы».

Игорь Георгиевич Митрофанов, доктор физико-математических наук, заведующий отделом ядерной планетологии ИКИ РАН. Область научных интересов — астрофизика высоких энергий и ядерная планетология. Руководитель четырех российских экспериментов на борту Международной космической станции и на автоматических межпланетных аппаратах НАСА «Mars Odyssey», LRO и «Curiosity».

рая создаст условия для последующих этапов планомерного освоения лунного континента.

За три года после публикации упомянутой статьи на близкую тему многое изменилось. Во-первых, появились новые научные результаты о природной среде Луны. Во-вторых, в конце 2011 г. произошла трагическая неудача при запуске марсианского исследовательского проекта «Фобос-грунт». Космический аппарат из-за сбоя на борту при первом включении маршевого двигателя остался на низкой околоземной орбите и сгорел в атмосфере после нескольких месяцев бесплодных попыток установить с ним радиосвязь. Эта авария потребовала пересмотра планов и сроков проведения всех проектов по освоению дальнего космоса (включая и лунные), что заставило на основе уроков от неудавшегося пуска разработать новую концепцию реализации лунных проектов. В-третьих, претерпе-

вает значительные изменения общая политика России в освоении дальнего космоса, который вновь (как это было в середине прошлого века) становится одной из важнейших областей технологического развития нашей страны. Главным направлением на ближайшие десятилетия при этом признается освоение Луны путем интеграции пилотируемых и автоматических средств.

Напомним читателям «Природы» основные причины привлекательности нашего спутника.

Во-первых, несмотря на то что на Луне нет атмосферы, она, как ни парадоксально, пожалуй, единственное более или менее комфортное место в Солнечной системе для будущих космонавтов с Земли, гораздо более удобное, чем орбитальные станции. Хотя поток солнечной энергии на Луне почти равен тому, который получает Земля, в окрестности ее полюсов есть районы, где температура не поднимается выше минус 200°С Там в течение сотен миллионов лет откладывались слои испарившегося вещества падавших на Луну комет и астероидов. Для космонавтики важно то, что полярная вечная мерзлота содержит и обычный (водяной) лед, который исключительно важен для создания обитаемых баз с полностью автономным циклом жизнеобеспечения. Во-вторых, гравитация Луны гораздо меньше земной, но ее вполне хватит, чтобы поддерживать физиологический тонус участников продолжительных экспедиций. Наконец, размещение обитаемых комплексов под поверхностью на глубине всего около двух метров полностью решит самую сложную проблему дальних космических полетов за пределами земной атмосферы и магнитосферы — защиту экипажа от космических лучей и солнечной радиации.

Если стратегическим рубежом освоения Солнечной системы в обозримой перспективе станет Марс, то Луна представляет собой тактический плацдарм на пути к красной планете (в том числе для отработки важнейших элементов марсианских экспедиций). В ближайшие десятилетия исследования Марса будут проводиться только с помощью автоматических станций. Многие научные и инженерные проблемы будущей марсианской космической программы (например, защита от радиации и обеспечение среды обитания экипажа) могут решаться и технически отрабатываться при освоении Луны. Кроме того, Луна все еще интересна и для фундаментальной науки. До сих пор нет единой общепризнанной модели ее образования.

Этого, на наш взгляд, вполне достаточно, чтобы лунные исследования в следующие 10—15 лет стали центральными в отечественной космической программе. В лунных проектах наилучшим образом сочетаются пилотируемая космонавтика

и работа автоматических аппаратов, что принципиально важно для российской программы космических исследований.

«Новая Луна» XXI века

Как известно, первый период космических исследований Луны связан с лунной гонкой СССР и США в 60—70-х годах прошлого века. Благодаря этому сейчас мы располагаем пилотируемым космическим кораблем «Союз» (созданным в качестве лунного перелетного модуля) и тяжелой ракетой-носителем «Протон». Двигатели, которые были сконструированы для лунного ракетоносителя H-1, остаются востребованными как для современных, так и для перспективных ракет.

Второй период лунной космонавтики начался в 90-х годах прошлого века и продолжается сейчас. Важнейшим событием стало обнаружение признаков летучих веществ (в том числе и водяного льда) в окрестности постоянно затененных областей (находящихся, как правило, в кратерах) в приполярных частях Луны, где солнечные лучи падают на поверхность почти по касательной. Вначале казалось, что этот научный результат не имеет прямого практического выхода, поскольку посадить аппарат в место, лишенное потока солнечной энергии, представлялось затруднительным. Ситуация в корне изменилась в 2009 г., когда российский нейтронный прибор LEND («Lunar Exploration Neutron Detector» — Лунный исследовательский нейтронный детектор), и поныне работающий на борту американского космического аппарата LRO («Lunar Reconaissance Orbiter» — Лунный разведывательный спутник), провел первые измерения содержания водяного льда в приповерхностном слое реголита с высоким пространственным разрешением около 10 км. Оказалось, что летучие вещества (в том числе и водяной лед) находятся в небольших полярных областях вечной мерзлоты как внутри, так и вне постоянно затемненных областей вблизи полюсов Луны (рис.1).

Продолжение исследований Луны с применением телескопа LEND в течение более пяти лет (с 2009 по 2015 г.) позволило накопить огромный объем данных о нейтронном излучении и на основе его анализа получить новые знания о процессах переноса и распространенности воды на естественном спутнике Земли (рис.2, 3). Оказалось, что в высокоширотных областях Луны среднее содержание воды в реголите на склонах, которые обращены в сторону полюсов, больше, чем на склонах, расположенных на той же широте, но обращенных на запад, на восток или в сторону экватора. Наиболее вероятная причина этого эффекта — относительно более низкие средние температуры реголита на полярных склонах вследствие меньшего потока солнечного излучения по сравнению с другими участками поверхности на аналогичной

Рис.1. Карты распространенности водяного льда в реголите на Северном (слева) и Южном полюсах Луны, по данным российского нейтронного телескопа LEND на борту лунного спутника НАСА LRO. Белые сегменты на карте северного полюса связаны с отсутствием статистически обеспеченных данных из-за особенностей измерений на борту спутника. Оттенками серого цвета на картах показан лунный рельеф, черными контурами обозначены границы областей постоянного затенения.

широте, и, как следствие, повышенное содержание в нем конденсированных молекул воды.

Второй новый эффект, обнаруженный в эксперименте LEND, — переменность нейтронного потока с поверхности в зависимости от локального времени лунных суток (лунаций). Эта переменность, вероятно, связана с вариациями содержания воды в реголите в течение лунации. Максимальная концентрация воды наблюдается утром, в 6 ч 35 мин, а минимальная — днем, в 14 ч 35 мин. Эффект утренней конденсации воды в грунте Луны напоминает эффект утренней росы на Земле и указывает на то, что лунная экзосфера постоянно содержит значительную концентрацию водяного пара. Последний утром конденсируется в порах реголита и в течение дня испаряется обратно в экзосферу.

Открытие в эксперименте LEND эффектов полярных склонов и утренней конденсации ставит перед исследователями вопрос о происхождении и переносе воды в экзосфере современной Луны. Ранее предполагалось, что основной источник воды на Луне — эпизодические столкновения с кометами и астероидами. Но под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца молекулы воды в лунной экзосфере должны распадаться примерно за такое же короткое время, как и на Земле, — несколько десятков часов, и потому их присутствие в экзосфере современной Луны нельзя объяснить столкновением Луны с малым небес-

ным телом несколько миллионов лет тому назад. Наличие молекул воды в экзосфере современной Луны означает наличие стационарного источника воды. Их может быть два: внешний (производство молекул воды в верхнем слое поверхности из ионов водорода солнечного ветра) и внутренний (диффузия на поверхность собственной воды из лунных недр). Вопрос о природе лунной воды — ключевой для будущих исследований нашего естественного спутника.

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Пoхожие научные работы по теме «Физика»

ДОЛГОПОЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕВ МАТВЕЕВИЧ, МИТРОФАНОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ, ХАРТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ — 2012 г.

Источник

Лунные тайны: история исследования спутника Земли

Как образовалась Луна?

Согласно теории «гигантского столкновения» (или модели ударного формирования), у молодой Земли не было Луны. В какой-то момент в ранней истории нашей планеты гипотетическая планета Тейя, размером с Марс или чуть более, столкнулась с Землей. Мгновенно большая часть массы Тейи и значительная часть Земли испарились. Облако поднялось на высоту более 22 000 км, где сконденсировалось в неисчислимые твердые частицы, которые, вращаясь вокруг Земли, собирались во все более крупные объекты, и в итоге слились воедино в Луну.

Измеряя возраст образцов лунного грунта, мы знаем, что Луне около 4,6 миллиарда лет, или примерно столько же, сколько Земле.

Цифры и факты о Луне

Снимок в полнолуние, сделанный 10-22-2010 из Мэдисона, штат Алабама, США. Снято на телескопе Celestron 9.25 Шмидта-Кассегрена. Автор: Gregory H. Revera — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11901243

Вращение Луны — время, необходимое для вращения вокруг своей оси — занимает столько же времени, сколько и вращение вокруг орбиты Земли — около 27,3 суток. Это означает, что вращение Луны синхронизировано таким образом, что Луна постоянно повернута к нам одной и той же своей стороной. Обратная сторона Луны (или темная сторона) была сфотографирована только с космического аппарата.

Луна вращается вокруг Земли со средней скоростью 3700 километров в час.

Гравитационное притяжение Луны на Земле является основной причиной приливов и отливов океанских вод. Вращение Земли вызывает два прилива и два отлива каждый день.

Безвоздушная лунная поверхность нагревается на солнце до 117 градусов по Цельсию в течение двух недель (лунный день длится около месяца). Затем, в течение такого же периода, пространство находится в темноте. Темная сторона охлаждается до −169 градусов по Цельсию.

История изучения Луны

В январе 1959 года небольшой советский аппарат «Луна-1» стал первым космическим кораблем, достигшим второй космической скорости. Он же стал первым искусственным спутником Солнца. Хотя «Луна-1» не достигла поверхности Луны, как предполагалось, космический корабль пролетел на расстоянии около 6500 километров от нее. Его набор научного оборудования впервые показал, что на Луне нет магнитного поля.

Позже, в 1959 году, «Луна-2» стала первым космическим кораблем, который достиг поверхности Луны. Третья лунная миссия впоследствии сделала первые размытые снимки обратной стороны нашего спутника.

Первое изображение, переданное АМС «Луна-3», показывающее обратную сторону Луны

В 1966 году советский космический корабль «Луна-9» стал первым аппаратом, благополучно совершившим мягкую посадку на поверхности спутника. Небольшой корабль был снабжен научным и коммуникационным оборудованием и сфотографировал лунную панораму. «Луна-10» была запущена позднее в том же году и стала первым космическим кораблем, который успешно облетел Луну.

В 1961 году Джон Ф. Кеннеди обязал Соединенные Штаты высадить человека на Луну до завершения десятилетия. Программа «Аполлон» была разработана для безопасной отправки людей на Луну и обратно.

В 1966 и 1967 годах НАСА запустило пять миссий «Лунный орбитер», которые были предназначены для облета Луны и составления карты ее поверхности для подготовки к последующим посадкам с экипажем. Эти орбитальные аппараты сфотографировали около 99 процентов поверхности Луны и предоставили фотографии потенциальных мест высадки.

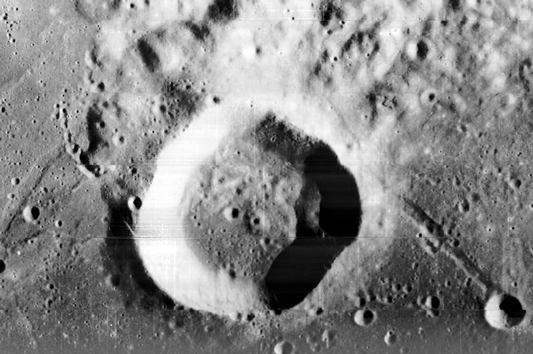

Снимок кратера Уэбб , «Лунар орбитер-1», август 1966 г.

20 июля 1969 года Нил Армстронг и Эдвин «Базз» Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны, когда их посадочный аппарат «Аполлон-11» приземлился в Море Спокойствия. Весь мир запомнил слова Армстронга: «Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества».

Услышать знаменитые слова можно на сайте NASA.

Эдвин Олдрин на поверхности Луны в 1969 году

«Аполлон-16» и «Аполлон-17» в 1972 году были последними двумя полетами на Луну с экипажем, а советский космический корабль «Луна-24» в 1976 году был последним приземлившимся на лунную поверхность до следующего столетия. Образцы, собранные во время этих лунных исследований, дали нам огромное количество знаний о геологии и образовании лунной поверхности.

Возвращение на Луну не стояло на переднем крае космических программ на протяжении десятилетий. По словам эксперта по космической политике Джона Логсдона, нет никаких научных причин возвращаться на Луну — миссии Аполлона уже собрали 382 килограмма лунных камней, некоторые из которых до сих пор не проанализированы.

Недавний и будущий статус исследования Луны

Недавние достижения в изучении Луны связаны с китайскими и израильскими космическими программами.

В 2013 году, спустя 37 лет после последнего успешного прилунения, китайский луноход Юйту достиг поверхности Луны.

В январе 2019 года китайский посадочный аппарат Chang’e-4 приземлился на противоположной стороне Луны, став первым космическим кораблем, который когда-либо сделал это.

Панорама посадочной площадки Чанъэ-4 на обратной стороне Луны 15 февраля 2019 года. Автор: CNSA, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76915371

В апреле 2019 года израильский космический корабль «Берешит» облетел вокруг Луны, но потерпел крушение при попытке приземлиться. Несмотря на то, что он потерпел неудачу при посадке, его успешный запуск с частной ракеты SpaceX считается значительным достижением.

Если говорить о будущем лунных экспедиций, то Генеральный директор Amazon Джефф Безос и его космическая компания Blue Origin объявили о проекте создания лунной базы, где люди будут работать и жить. Ракета New Glenn может совершить свой первый полет уже в 2021 году, поддерживая цель НАСА по возвращению человека на Луну к 2024 году.

Источник