Новое вещество во вселенной

| Главная ≫ Инфотека ≫ Физика ≫ Видео ≫ Откуда взялось вещество во Вселенной? // Валерий Рубаков |

Откуда взялось вещество во Вселенной?Валерий РубаковВсе мы и всё вокруг нас сделано из вещества, и сколько-нибудь заметных количеств антивещества в нашей Галактике нет (по счастью). Более того, из наблюдений следует, что в видимой части Вселенной нет областей, где, наоборот, много антивещества и нет вещества.

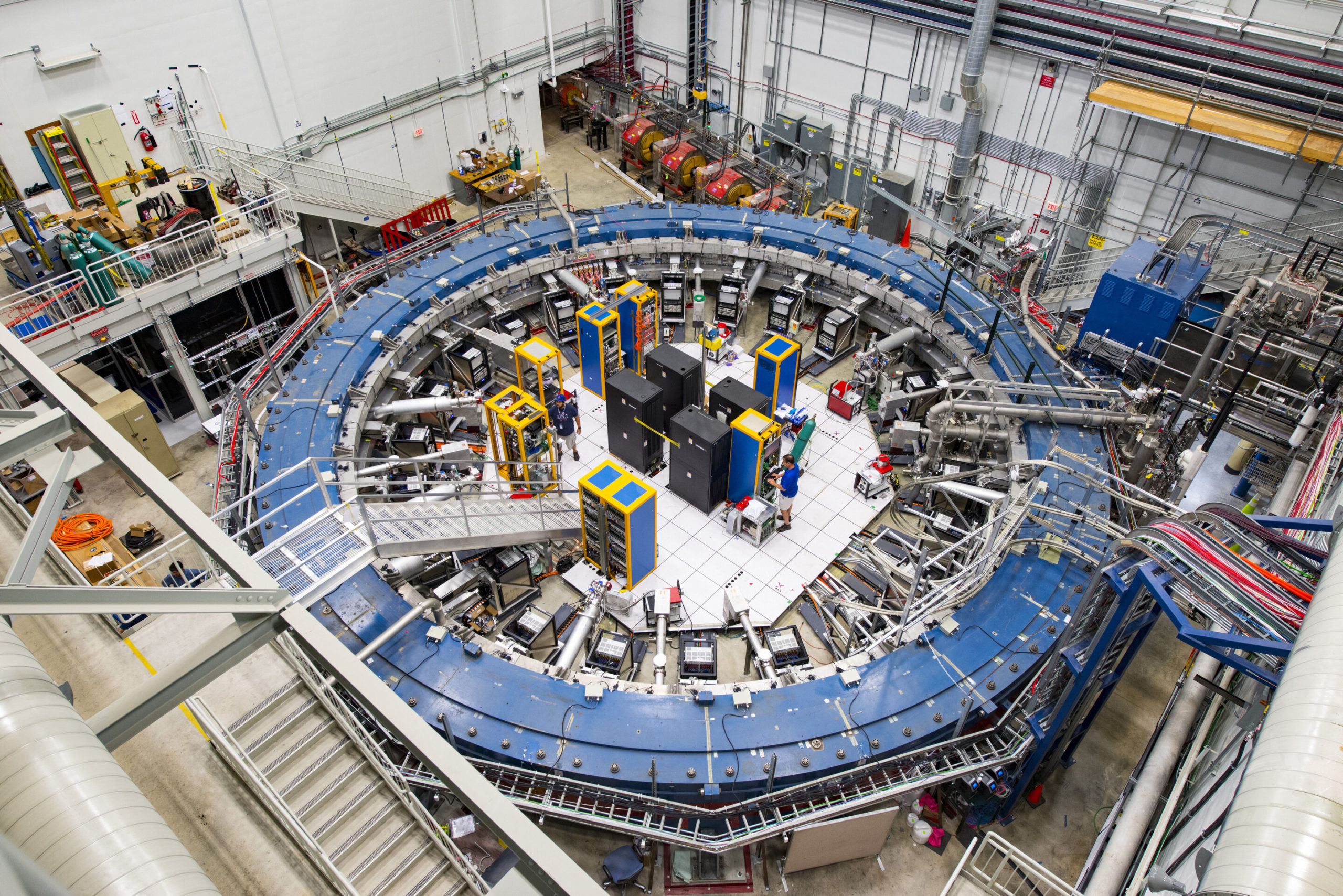

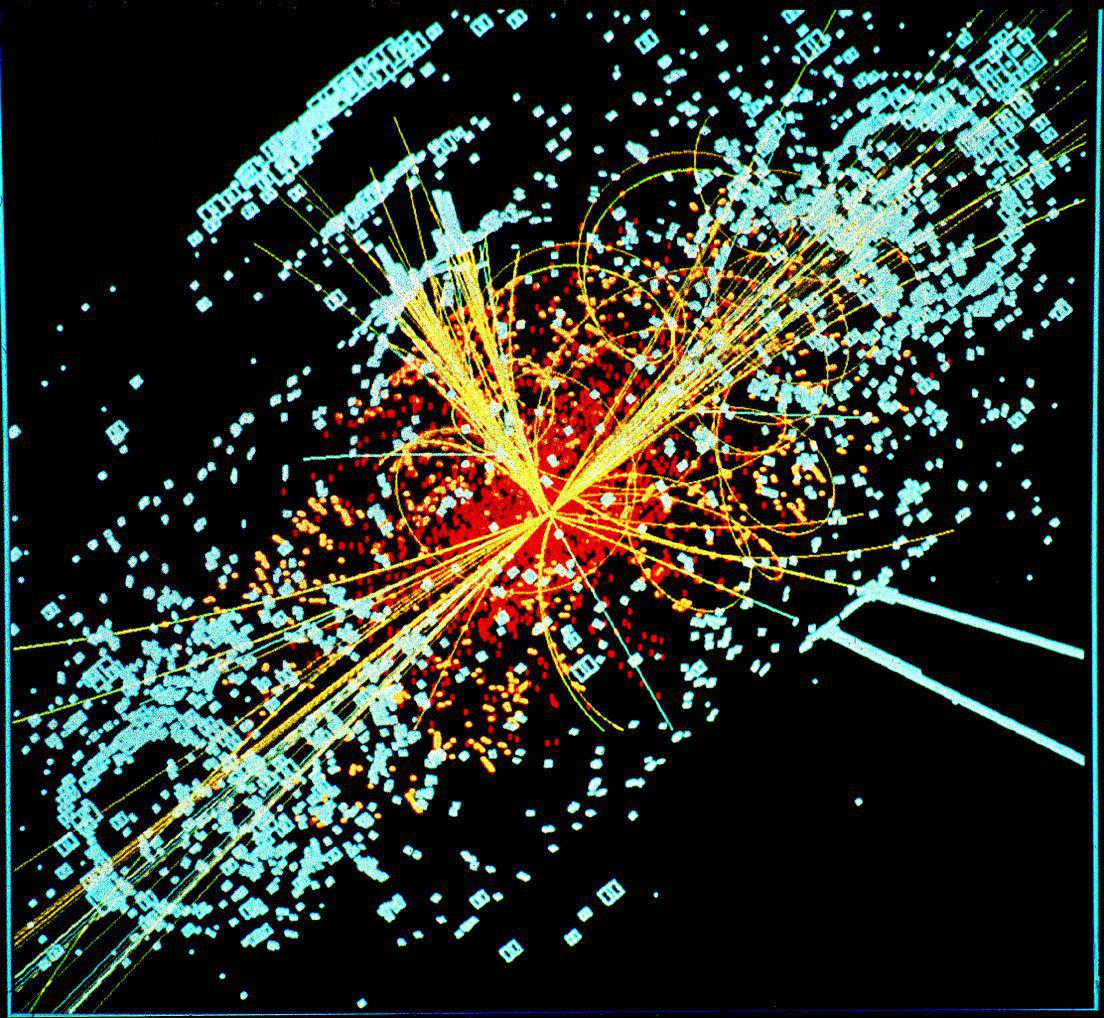

Что требуется для того, чтобы эта асимметрия образовалась? Мы обсудим некоторые гипотезы на этот счет, для чего нам потребуется совершить экскурсию в мир элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. Происхождение вещества во Вселенной — та область, где тесно пересекаются физика сверхбольших расстояний — космология — и физика сверхмалых расстояний, управляющая элементарными частицами. Валерий Анатольевич Рубаков — академик РАН, профессор кафедры квантовой статистики и теории поля физического факультета МГУ, главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований РАН. Область научных интересов: физика элементарных частиц, квантовая теория поля и космология. Провел исследования по теории ранней Вселенной. Внес основополагающий вклад в теорию квантовой гравитации. Изучает различные модели объединения взаимодействий. Автор гипотезы о распаде протона. Лекция состоялась в научно-популярном лектории центра «Архэ» 4 декабря 2018 года. Источник Физики открыли пятую силу природы. Главное об эксперименте с мюоном g-2Ученые обнаружили признаки существования пятой силы природы. В этом им помог эксперимент с мюоном g-2 — он показал отклонение от Стандартной модели. Рассказываем, что это такое, о какой новой силе идет речь и что стоит за новым открытием. С чего все началось?Ученые из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США (DOE) и Национальной ускорительной лаборатории Ферми вместе с сотрудниками из 46 других учреждений и семи стран проводят эксперимент, чтобы проверить наше нынешнее понимание Вселенной. Первый результат указывает на существование неоткрытых частиц или сил. Эта новая физика может помочь объяснить давние научные загадки, что приведет к новому пониманию нашей Вселенной и разработке новых технологий. Представители проекта Muon g-2 («Мюон джи минус два») огласили первые результаты измерений магнитных свойств мюонов. Проект Muon g-2 — продолжение эксперимента, который начался в 90-х годах в Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США, когда ученые измерили магнитное свойство фундаментальной частицы, называемой мюоном. Эксперимент в Брукхейвене дал результат, который отличался от значения, предсказанного Стандартной моделью, лучшим описанием учеными структуры и поведения Вселенной. Новый эксперимент представляет собой воссоздание эксперимента Брукхейвена, созданный для того, чтобы оспорить или подтвердить несоответствие с более высокой точностью. Недавно ученые выяснили, что в поведении мюонов есть почти неоспоримые следы «новой физики» — то есть явлений, которые не описывает основная теория физики элементарных частиц — так называемая Стандартная модель. Об этом рассказал официальный представитель проекта Крис Полли, выступая на онлайн-брифинге для журналистов. «Мы 20 лет ожидали этого результата. Он критически важен для понимания того, что именно было причиной расхождения в измерениях 20-летней давности и предсказаниях Стандартной модели. Мы удвоили точность измерений и не нашли ничего, что противоречило бы прошлым результатам. Это дает большие надежды на открытие „новой физики“ в поведении мюонов», — рассказал ученый. Два разных эксперимента с мюонами (в США и Европе) в итоге показали неожиданные результаты. Мюоны вели себя не так, как от них ожидали, за пределами Стандартной модели. Это может поменять представление ученых о том, как вообще все работает во Вселенной. Опубликованные в 2021 году предварительные результаты экспериментов в ЦЕРНеи на объекте лаборатории Ферми в США бросают вызов представлениям физиков о Вселенной. Что такое «новая физика»?Стандартная модель — общепринятая на данный момент теоретическая конструкция, описывающая взаимодействие всех элементарных частиц во Вселенной. Свод правил, называемый Стандартной моделью, был разработан около 50 лет назад. Эксперименты, проводившиеся на протяжении десятилетий, снова и снова подтверждали, что его описания частиц и сил, которые составляют и управляют Вселенной, в значительной степени верны. До настоящего времени. В свою очередь, новая физика — физика за пределами Стандартной модели — относится к теоретическим разработкам, которые необходимы, чтобы объяснить недостатки СТ. Например, происхождение массы, сильная CP-проблема , нейтринные осцилляции , асимметрия материи и антиматерии , происхождение темной материи и темной энергии. Другая проблема заключается в математических основах самой Стандартной модели — она не согласуется с общей теорией относительности (ОТО). Одна или обе теории распадаются в своих описаниях на более мелкие при определенных условиях (например, в рамках известных сингулярностей пространства-времени, таких как Большой взрыв и горизонты событий черных дыр). Теории, которые лежат за пределами Стандартной модели, включают в себя различные расширения Стандартной модели через суперсимметрию, такие, как Минимальная суперсимметричная стандартная модель и Следующая за минимальной суперсимметричная стандартная модель, либо совершенно новые объяснения, такие как теория струн, M-теория и дополнительные измерения. Поскольку эти теории, как правило, полностью согласуются с текущими наблюдаемыми явлениями или не доведены до состояния конкретных предсказаний, вопрос о том, какая теория является правильной (или по крайней мере «лучшим шагом» к Теории всего), может быть решен только с помощью экспериментов. В настоящее время это одна из наиболее активных областей исследований как в теоретической, так и в экспериментальной физике. Стандартная модель очень точно предсказывает g-фактор мюона — значение, которое говорит ученым, как эта частица ведет себя в магнитном поле. Этот g-фактор, как известно, близок к значению два, и эксперименты измеряют его отклонение от двух, отсюда и название Muon g-2. Эксперимент в Брукхейвене показал, что g-2 отличается от теоретического предсказания на несколько частей на миллион. Эта крохотная разница намекала на существование неизвестных взаимодействий между мюоном и магнитным полем — взаимодействий, которые могут включать новые частицы или силы. К чему приведут новые открытия? Частицы, выходящие за рамки Стандартной модели, могут помочь объяснить загадочные явления, как природа темной материи, загадочной и широко распространенной субстанции, о существовании которой физики знают, но её еще предстоит обнаружить. А что такое мюоны?Вся наша Вселенная построена из частиц размером меньше атома. Некоторые из этих частиц состоят из еще более мелких частиц, другие уже не дробятся. Это и есть элементарные частицы. Мюоны как раз и являются такими элементарными частицами: они похожи на электроны, только в 200 раз тяжелее. В ходе эксперимента Muon g-2 частицы разгонялись по 14-метровому кольцу в циркулярном коллайдере под воздействием мощного магнитного поля. Согласно известным законам физики, это должно было приводить к колебанию мюонов с определенной частотой. Однако физики обнаружили, что частота их колебаний оказалась выше предполагаемой. По их мнению, это может свидетельствовать о действии силы, ранее не известной науке. Никто не знает точно, что еще, кроме воздействия на мюон, подвластно этой новой силе. Иными словами, поведение мюонов выходило за рамки того, что знают ученые. Физики задумались, а не причастна ли тут какая-то еще неизвестная, пятая сила? О какой пятой силе идет речь?Вся наша жизнь подчинена законам физики. Все эти силы, с которыми мы имеем дело каждый день, можно свести к четырем фундаментальным категориям взаимодействий: электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное. Четыре фундаментальных силы определяют взаимодействие всех объектов и частиц во Вселенной. К примеру, сила тяжести, она же гравитация, заставляет объекты падать на землю и не позволяет отрываться от нее без приложения другой силы. Но, как утверждает международная команда физиков, в ходе исследований в рамках эксперимента Muon g-2, проводившихся в лаборатории городка Батавия рядом с Чикаго, они, возможно, обнаружили новую, пятую силу природы. «Мы обнаружили, что взаимодействие мюонов не согласуется со Стандартной моделью, — рассказал в интервью «Би-би-си» руководитель эксперимента с британской стороны профессор Марк Ланкастер. — Понятно, что мы все в восторге, потому что это открывает будущее с новыми законами физики, новыми частицами и новыми, невиданными до сих пор силами». Теоретики полагают, что она может быть каким-то образом связана с еще не открытой субатомной частицей. Насчет этой гипотетической частицы есть сразу несколько предположений. Это может быть так называемый лептокварк (частица, переносящая информацию между кварками и лептонами) или Z-бозон (который сам для себя служит античастицей). Эксперимент был поставлен в Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми (Фермилаб) в городе Батавия, штат Иллинойс, с целью изучения поведения субатомной частицы под названием мюон. Два экспермента изменят наше понимание мираЕще в прошлом месяце физики, проводившие эксперимент на Большом адронном коллайдере в Европе, отмечали, что полученные результаты могут свидетельствовать о наличии новой частицы и силы. Долгое время в ЦЕРНе физики сталкивали протоны друг с другом, чтобы посмотреть, что произойдет после. Один из экспериментов измеряет, что происходит при столкновении частиц, называемых красными или нижними кварками. Стандартная модель предсказывает, что эти крушения красивых кварков должны приводить к равному количеству электронов и мюонов. «Это похоже на подбрасывание монеты 1 000 раз и получение примерно равного количества орлов и решек», — сказал руководитель экспериментов по красоте на Большом адронном коллайдере Крис Паркс. Но этого не произошло. Исследователи внимательно изучили данные за несколько лет и несколько тысяч аварий и обнаружили разницу в 15%. При этом электронов значительно больше, чем мюонов, сказал исследователь эксперимента Шелдон Стоун из Университета Сиракьюса. Что в итоге?Первый результат нового эксперимента полностью согласуется с результатами Брукхейвена, что усиливает свидетельство того, что предстоит открыть новую физику. Объединенные результаты Фермилаба и Брукхейвена показывают отличие от Стандартной модели при значении 4,2 сигмы (или стандартных отклонений), что немного меньше, чем 5 сигм, которые необходимы ученым, чтобы заявить об открытии, но все же убедительное свидетельство новой физики. Вероятность того, что результаты являются статистическими колебаниями, составляет примерно 1 из 40 000. И все же данные заставили физиков во всем мире задуматься, верно ли наше понимание мира. Такого не было со времен открытия бозона Хиггса, часто называемого «частицей Бога». Британский Совет по научно-техническому оборудованию уже объявил, что результаты экспериментов в США дают весомые подтверждения существованию доселе неизвестной субатомной частицы или новой силы. По словам исследователей, повторное проведение экспериментов — запланированное в обоих случаях — через год или два позволит достичь невероятно строгих статистических требований, предъявляемых физиками к открытию. Если результаты подтвердятся, они перевернут «все остальные вычисления», сделанные в мире физики элементарных частиц. «Могут быть возобновлены усилия по поиску мюонов на Большом адронном коллайдере в поисках возможных намеков на новую физику, лежащую в основе значения g-2, — сказал Карлос Вагнер, физик-теоретик из Аргоннской HEP, который пытается объяснить эти явления. — Также может возобновиться интерес к созданию мюонного коллайдера, который может предоставить прямой способ проверки этой новой физики». Как только ученые овладеют этой новой физикой, она сможет дать информацию космологическим и квантово-механическим моделям или даже помочь ученым изобрести новые технологии в будущем — возможно, следующую термоусадочную пленку. В последние годы ученые столкнулись со множеством загадок Вселенной, и доказанное наличие новой силы очень помогло бы в их разгадке. M-теория — современная физическая теория, созданная с целью объединения фундаментальных взаимодействий. В качестве базового объекта используется так называемая «брана» (многомерная мембрана) — протяжённый двухмерный или с большим числом измерений (n-брана) объект. В середине 1990-х Эдвард Виттен и другие физики-теоретики обнаружили веские доказательства того, что различные суперструнные теории представляют собой различные предельные случаи неразработанной пока 11-мерной М-теории. Это открытие ознаменовало вторую суперструнную революцию. В физике элементарных частиц нарушение CP-инвариантности — это нарушение комбинированной чётности (CP-симметрии), то есть неинвариантность законов физики относительно операции зеркального отражения с одновременной заменой всех частиц на античастицы. Нейтринные осцилляции — превращения нейтрино в нейтрино другого сорта, или же в антинейтрино. Теория предсказывает наличие закона периодического изменения вероятности обнаружения частицы определённого сорта в зависимости от прошедшего с момента создания частицы собственного времени Барионная асимметрия Вселенной — наблюдаемое преобладание в видимой части Вселенной вещества над антивеществом. Источник Как Вселенная создавала элементы?Вселенная, которую мы знаем сегодня, почти полностью состоит из загадочной темной материи и еще более загадочной темной энергии. Обычного же вещества в ней совсем немного. В основном, это водород и гелий — самые легкие элементы периодической таблицы Менделеева. Именно эти вещества образовались после Большого взрыва, и именно из них состоит большинство звезд и межзвездного газа. Здесь на Земле это не так очевидно, поскольку нас окружают самые разные элементы таблицы, а некоторые ученые продолжают искать новые сочетания атомов на ускорителях. Но всё, что мы видим на Земле, и из чего состоим сами — лишь малая часть необъятной Вселенной. Как так вышло? Рассказывает профессор РАН Александр Лутовинов. Лутовинов Александр Анатольевич – заместитель директора по научной работе Института космических исследований Российской академии наук, профессор РАН. — Согласно современным представлениям, в том числе модели Большого взрыва, первых химических элементов было совсем немного. Известно, что это был водород и гелий. — И чуть-чуть лития. — Почему именно эти элементы? — В изначальной модели Большого взрыва (кстати, предложенной нашим соотечественником Г. Гамовым) предполагалось, что большинство известных элементов возникло в первые минуты после Большого взрыва. Но вскоре стало понятно, что это не совсем так – из-за отсутствия в природе стабильных элементов с массами 5 и 8 произвести в имеющихся на тот момент условиях более тяжелые элементы практически невозможно. Таким образом, согласно принятой на сегодняшний день модели, в первые минуты после рождения Вселенной появились лишь водород, гелий и немного лития. — А как развивались события дальше? — Ранняя Вселенная была очень горячей. Она состояла из полностью ионизированного вещества, т.е. отдельных барионов и свободных электронов, которое находилось в состоянии теплового равновесия с излучением. Фотоны постоянно излучались, поглощались, снова переизлучались. Так продолжалось примерно 380 тысяч лет, пока Вселенная не охладилась настолько, что электроны начали соединяться с протонами или альфа-частицами, тем самым сформировав первые атомы. Тогда на водород приходилось около 92% всех атомов Вселенной, а остальные восемь процентов практически полностью приходились на образовавшийся в первые минуты гелий с малыми примесями лития. — Тогда откуда появились остальные элементы? — Другие элементы появились в звездах. Фактически, звезды – это самые мощные фабрики по производству химических элементов во Вселенной. — Но если первых элементов фактически было всего два, откуда взяться элементам в этих звездах? — А вот это действительно интересно, и связано с вопросом о происхождении первых звезд. Представьте себе однородную Вселенную, состоящую из водорода и гелия. Здесь каким-то образом должны были образоваться первичные сгустки вещества, которые стали бы зачатками первых плотных объектов, то есть первых звезд. Это достаточно сложный процесс, поскольку газ в такой системе был очень горячий, и его так просто не сожмешь, чтобы создать звезду. Для этого, в первую очередь, необходимо каким-то образом понизить температуру вещества. Это может достаточно эффективно осуществляться с помощью пыли или многоатомных молекул тяжелых элементов, как это происходит в современной Вселенной. Однако на ранних стадиях ни того, ни другого не было. Согласно современным теориям эффективное охлаждение первичной материи осуществлялось молекулярным водородом. «ЗВЕЗДЫ – ЭТО САМЫЕ МОЩНЫЕ ФАБРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВСЕЛЕННОЙ» Второй проблемой является создание первичных неоднородностей гравитационного поля, где могло бы начать формироваться протозвездные облака и сами звезды. И вот здесь на помощь приходит темная материя. У нее есть замечательное свойство – она напрямую не взаимодействует с электромагнитным излучением, однако оказывает гравитационное воздействие на барионное вещество. Если представить, что в этой темной материи образовываются области с повышенным гравитационным потенциалом, можно сказать гравитационные ямки, то охлаждаемое вещество начнет постепенно туда стекаться, образуя место формирования гравитационно-связанных объектов – первых звезд и галактик. По разным оценкам, первые звезды сформировались примерно через 300-400 миллионов лет после Большого взрыва, хотя некоторые исследователи считают, что это могло произойти гораздо раньше – уже через 30-70 миллионов. Это очень важный вопрос, от правильного ответа на который может зависеть дальнейшее построение модели развития Вселенной. Первые звёзды должны были быть очень большими, по некоторым оценкам их массы могли достигать 300 или даже 500 масс Солнца (для сравнения, большинство современных звезд являются маломассивными объектами с массами сравнимыми или меньше солнечной). В ядре такой звезды из-за огромных давлений и температур создавались оптимальные условия для реакций термоядерного синтеза и образования новых элементов. Вообще, массивные звезды живут недолго. К примеру, характерное время эволюции звезд типа нашего Солнца составляет примерно 10 миллиардов лет. А первые звезды, по некоторым оценкам, жили всего лишь несколько миллионов лет. Они были чрезвычайно яркими, светили в миллионы раз ярче Солнца, очень быстро прогорали и взрывались сверхновыми. Возможно, некоторые из них оставили после себя первые черные дыры. И здесь есть один важный момент – если звезда заканчивает свою жизнь вспышкой сверхновой, то наблюдается гамма-всплеск. Самый далекий всплеск был зарегистрирован в 2009 году. Оказалось, что вспыхнула звезда в момент, когда Вселенной было около 630 миллионов лет. Мы надеемся, что в дальнейшем обнаружим и более далекие всплески и увидим конец жизни первых звезд. — Как ученые поняли, что элементы на Земле звездного происхождения? — А они не могут быть иного происхождения. Сейчас достаточно хорошо разработана теория возникновения Солнечной системы. Считается, что она образовалась из части газопылевого облака, центральные области которого сколлапсировали, образовав Солнце. Внешние части образовали протопланетный диск, в котором образовались локальные центры гравитационного притяжения и планеты. Откуда взялось это газопылевое облако? Скорее всего, из вещества другой звезды, предположительно массивной, которая когда-то давным-давно взорвалась, выбросив в космическое пространство большое количество химических элементов, образовавшихся в течение ее жизни. И, соответственно, оттуда же и взялись все элементы, которые мы встречаем на Земле. Впоследствии, Земля и дальше обогащалась элементами, поскольку из космоса постоянно прилетали астероиды, кометы и сталкивались с ней. — А какое количество элементов может выделяться при взрыве звезды? — Это зависит от множества факторов, но прежде всего от массы звезды. Как уже говорилось выше, если она не очень большая, примерно как наше Солнце, то живет достаточно долго. Миллиарды лет в ней идут термоядерные реакции, основой которых является так называемый pp-цикл (протон-протонный цикл). При протон-протонном цикле сталкиваются протоны, образуя водород, который, сгорая, образует гелий. Когда водород прогорает, начинает гореть гелий. Из гелия в дальнейшем получается углерод. Всё это – процессы сложных термоядерных реакций, которые идут при температурах 10-15 млн. градусов в случае протон-протонного цикла и существенно более высоких значениях (примерно 100-150 млн. градусов) для горения гелия. Кстати, если сталкиваются два ядра гелия – образуется бериллий 8 Ве. Но дело в том, что он неустойчив, и время его жизни составляет примерно 10 -16 секунды, поэтому он быстро распадается. Но при достаточно высокой плотности и температуре существует вероятность, что за это время с ядром бериллия столкнется еще одно ядро гелия. И эта реакция – ключевая. Образуется углерод – основа жизни. Далее углерод может захватить еще один гелий, и получится кислород. Также может образоваться азот и, возможно, неон. Но на этом этапе, как правило, процесс заканчивается, поскольку энергии звезды, температуры и давления в ее недрах уже не хватает, чтобы инициировать дальнейшие термоядерные реакции. Из такой звезды со временем образуется белый карлик – звездочка размером с Землю, но с примерно солнечной массой. Этот белый карлик будет состоять, в основном, из углерода, с примесью кислорода и некоторых других элементов. Образно говоря, белые карлики — это самые большие алмазы во Вселенной. Если же звезда очень большая, например, 20-30 масс Солнца, то давления и температуры внутри нее существенно выше. Соответственно, реакции продолжаются уже в рамках углеродно-азотного цикла (так называемый CNO-цикл). В недрах массивных звезд уже возможно образование и магния, и серы, и кремния, и так вплоть до железа. Эти реакции достаточно сложные. Температуры, при которых эти реакции проходят, огромны – миллиарды градусов. К концу своего существования такая звезда похожа на «луковицу», в разных слоях которой продолжаются реакции горения. Во внешних слоях горят остатки водорода, затем «слой» гелия, дальше – углерод, кислород, кремний, а в центре – железное ядро. Такое слоевое горение поддерживает жизнь звезды на конечной стадии ее эволюции. «ЗНАТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, НАВЕРНОЕ, ЗАМАНЧИВО, НО НЕИНТЕРЕСНО. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО НЕКУДА ДАЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ. ПОЭТОМУ, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ВСЕГДА ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧТО-ТО НЕПОЗНАННОЕ, КАКОЕ-ТО НОВОЕ ЗНАНИЕ, К КОТОРОМУ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СТРЕМИТЬСЯ. ТОЛЬКО ТАК ОН БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ» В какой-то момент центральное ядро уже не может удерживаться от дальнейшего коллапса. Все вещество словно падает внутрь, а затем взрывается и под действием ударных волн разлетается во все стороны во время вспышки сверхновой, разбрасывая химические элементы по Вселенной. Многие из них являются радиоактивными и при дальнейшем распаде излучают рентгеновские и гамма-кванты. Эти кванты излучаются преимущественно в виде линий, которые могут регистрироваться современными космическими обсерваториями, и интенсивность которых позволяет оценить количество того или иного элемента. Например, наблюдая с помощью обсерватории ИНТЕГРАЛ остаток вспышки сверхновой SN1987A в Большом Магеллановом Облаке, мы зарегистрировали излучение в линиях, соответствующих распаду радиоактивного титана-44, и оценили количество этого элемента, родившегося во время этой вспышки. Важно отметить, что на последних стадиях перед вспышкой сверхновой может происходить процесс нейтронизации, когда железо сталкивается с гамма-квантом и распадается на несколько атомов гелия и нейтроны. Образуется среда, сильно обогащенная нейтронами, где могут проходить процессы так называемого быстрого нейтронного захвата и образовываться элементы тяжелее железа, которые не могут быть синтезированы в термоядерных реакциях. Но и это еще не все. — А что дальше? — Долгое время считалось, что именно вспышки сверхновых ответственны за производство элементов тяжелее железа. Однако оказалось, что наблюдаемого темпа вспышек сверхновых недостаточно для того, чтобы объяснить то обилие тяжелых элементов, которое мы видим в космосе. Научное сообщество столкнулось с дилеммой, пока не возникла «красивая» идея, отвечающая на этот вопрос. Известно, что после исчерпания запасов топлива и вспышки сверхновой массивная звезда может превратиться в нейтронную звезду. Представьте себе объект с массой примерно равной или немного больше массы Солнца, который сжат до радиуса 10 километров (немногим больше, чем Третье транспортное кольцо Москвы). Внутри этого объекта плотность оказывается настолько велика, что электроны просто вжимаются в протоны, фактически формируя гигантское нейтронное ядро, в самом центре которого плотность может в разы превышать ядерную. Если рядом находилась другая звезда, которая впоследствии тоже превратилась в нейтронную звезду, то может образоваться система из двух нейтронных звезд, вращающихся друг вокруг друга. В соответствие с предсказаниями общей теории относительности в этом случае должны испускаться гравитационные волны. Потеря общей энергии такой системы вследствие излучения гравитационных волн будет приводить к тому, что нейтронные звезды будут сближаться. При сближении они будут всё больше терять энергию, пока однажды не столкнутся, что приведет к гигантскому взрыву, сопровождающемуся гравитационно-волновыми колебаниями пространства и вспышкой гамма-излучения, во время которого будут создаваться новые тяжелые элементы. Кстати, именно такое событие было зарегистрировано 17 августа 2017 года гравитационно-волновыми детекторами LIGO/Virgo и обсерваториями Fermi и ИНТЕГРАЛ. Пока это единственный случай прямой регистрации слияния нейтронных звезд, однако наблюдения уже дали огромное количество новой информации о процессах рождения новых элементов в космосе. Сегодня большинство теоретиков и экспериментаторов склоняются к тому, что значительная часть тяжелых элементов – золото, уран, плутоний – образовалась именно во время слияния нейтронных звезд. Но это только начало большого исследовательского пути. — То есть белых пятен еще много? — А на какие вопросы нужно ответить в первую очередь? — Астрофизика, космология – очень богатые науки. Здесь много неизведанного, непонятного, множество разных объектов для исследований. Сейчас есть несколько ключевых задач, на решение которых или на понимание физики которых направлены большие усилия. Одно из них – темная материя. Из чего она состоит, что это такое? Есть несколько теорий, но наблюдений, подтверждающих какую-то из них, пока нет. Еще более непонятная субстанция – темная энергия, из которой, по современным данным, состоит около 70% Вселенной. Считается, что именно она ответственна за ее ускоренное расширение. Для меня как ученого, изучающего нейтронные звезды, крайне интересно узнать – из чего они все-таки состоят. Чтобы ограничить возможные сценарии, необходимо постараться наиболее точно измерить массу и радиус этих звезд. И, на самом деле, это очень непростая задача, которую несколько групп в мире, в том числе и наша, пытаются решить. Зная массу и радиус звезды, можно получить ограничения на уравнение состояния, которое как раз связано с составом звезды. Есть разные теории, которые предсказывают в центре звезды кварковое ядро, в котором нейтроны разваливаются на составляющие их кварки, гиперонное ядро из барионов, каонное ядро из двухкварковых частиц с одним странным кварком и т.д. Таким образом, понимание того, какова природа нейтронных звезд, из чего они состоят – это, на мой взгляд, одни из важнейших вопросов. Ответы на них стали бы огромным шагом в понимании устройства Вселенной. — Как химики взаимодействуют с астрофизиками? Вопросы происхождения элементов в космосе недавно обсуждались на очень представительном международном астрофизическом симпозиуме, который проходил в рамках Менделеевского съезда в сентябре в Санкт-Петербурге. Это был первый опыт участия астрофизиков в столь масштабном мероприятии, проводимом нашими коллегами-химиками, и, по многочисленным отзывам, он оказался очень позитивным. В частности, один из пленарных докладов на съезде представила президент Международного Астрономического союза, профессор Эвина ван Дисхук. Доклад произвел на всех (а это несколько тысяч человек!) очень большое впечатление, в нем ярко и очень интересно было рассказано о том, как химические элементы или даже молекулы рождаются в космосе. Сам астрофизический симпозиум был также чрезвычайно интересным. На съезд приехали специалисты и по первичным звездам, и по нуклеосинтезу, и те, кто изучает вспышки сверхновых и слияния нейтронных звезд. Много дискуссий было посвящено звездам в центре галактики, вопросам повышенного содержания металлов в таких объектах. — Человечество когда-нибудь приблизится к абсолютному знанию о Вселенной? — Знать ответы на все вопросы, наверное, заманчиво, но неинтересно. Получается, что некуда дальше двигаться. Поэтому, как мне кажется, всегда должно оставаться что-то непознанное, какое-то новое знание, к которому человек должен стремиться. Только так он будет развиваться. Источник ➤ Adblockdetector |