«Утро»: Как выглядит Земля из космоса во время праздников

Камеры NASA зафиксировали огни фейерверков на нашей планете. Как выглядит Земля из космоса во время праздников, смотрите в видеосюжете.

© 2012 – 2020

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция — АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют — ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Источник

Салюты, вид из космоса.

Дубликаты не найдены

В России запатентовали систему для распознавания судов из космоса

Российская частная компания «БАРЛ» получила патент на космическую систему дистанционного зондирования Земли, которая сможет практически в режиме реального времени распознавать типы поверхностей, возраст льда, выявлять суда с отключенным передатчиком сигналов системы AIS. Об этом говорится в материалах Федерального института промышленной собственности (имеются в распоряжении ТАСС).

«Изобретение относится к информационным космическим системам (КС) для комплексного мониторинга Земли», — говорится в документе. Как уточняется в материалах, система будет включать в себя как минимум один космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений.

Комплекс приема и обработки изображений будет иметь встроенную электронную систему обработки с помощью нейросетей принятых снимков и сигналов системы AIS. «Использование нейросетевых технологий позволяет получать в масштабе времени, близком к реальному, продукты с тематической обработкой, такие как: комплексное представление радиолокационных и оптических снимков; автоматическое распознавание типов поверхностей, возраста льда, распознавание судов и выявление «темных» судов с отключенным передатчиком сигналов системы AIS», — говорится в материалах.

Космическая система может включать несколько космических аппаратов. Предполагается, что они будут оснащены радиолокатором, оптико-электронными камерами среднего разрешения видимого и инфракрасного диапазонов частот, приемником сигналов автоматической идентификации судов AIS, аппаратурой передачи информации.

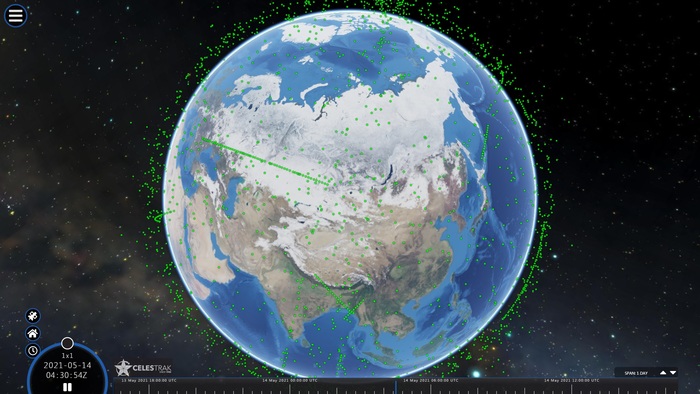

Комариный рой

Анимация движения всех активных спутников земли на сегодняшний день.

Создана пользователем Реддит на основе данных, предоставляемых NORAD Two-Line Element Sets Current Data.

Здесь можно посмотреть расположение каждого из действующих спутников на текущий момент:

Лунное

От самых истоков космонавтики до наших дней

После дня космонавтики и катастрофического засилия тематических — а иногда и однообразных — постов на дюжину с лишним страниц думаю не лишним будет разбавить данный поток и вспомнить историю самой Космонавтики как таковой с самых её первооснов.

Спасибо наводке @marksche1der который своим комментарием напомнил о совершенно потрясном ролике, в без малого пяти минутах которого крайне наглядно и динамично эту самую историю показали: от первых прототипов жидкостных ракет Роберта Годдарда ещё в совсем уж далёком 1926 году и первых фото земли из космоса с Фау-2 (как первого рукотворного объекта в принципе покинувшего атмосферу чуть ранее), через Спутник, Восток-1 и Аполлоны — после которых события начали лететь уже в совершенно космических темпах до самой эпохи New Space.

Трек: Human Legacy от Ivan Torrent

Картина «Ностальгия»

45*40 холст, темпера. Автор Андрей Бóрис.

С днем космонавтики, друзья!

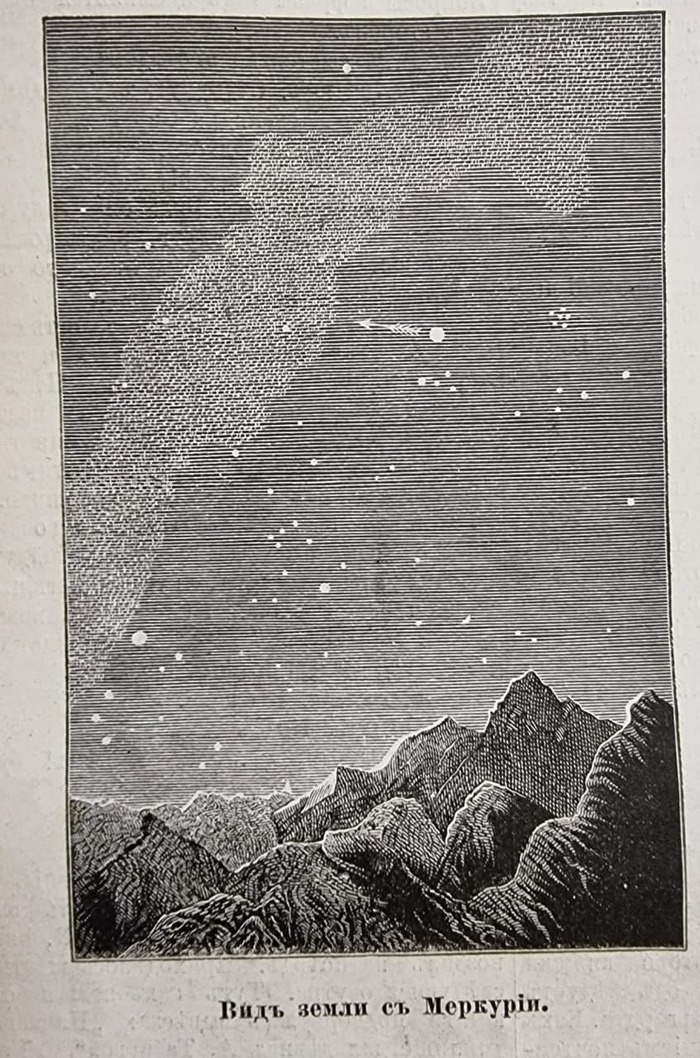

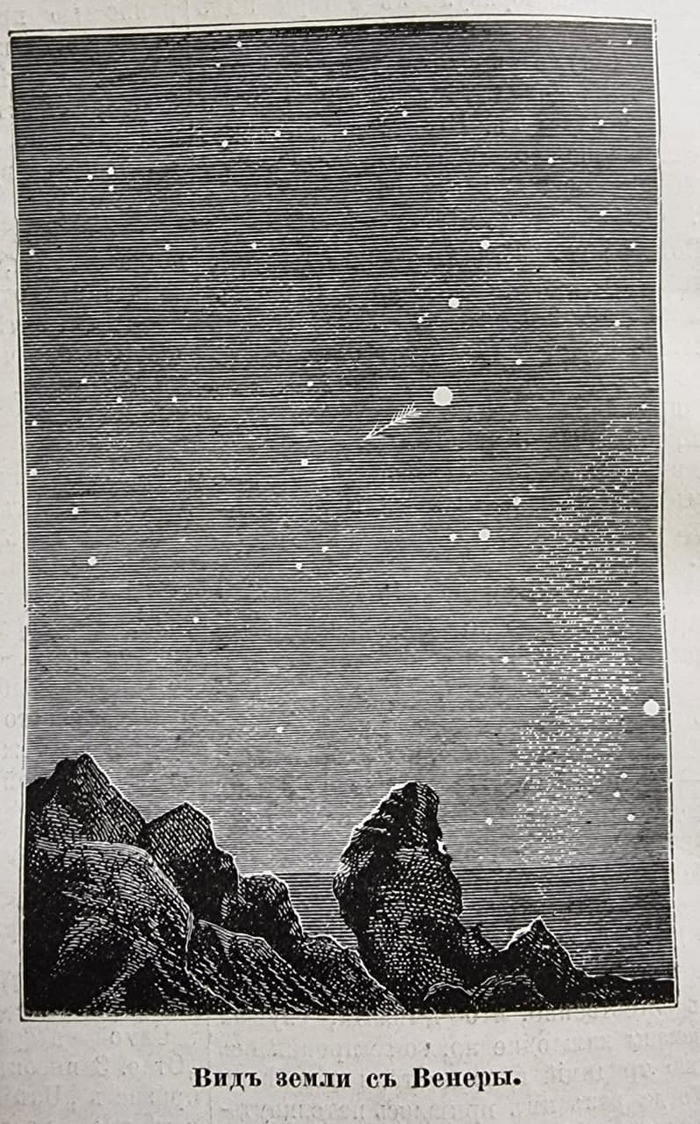

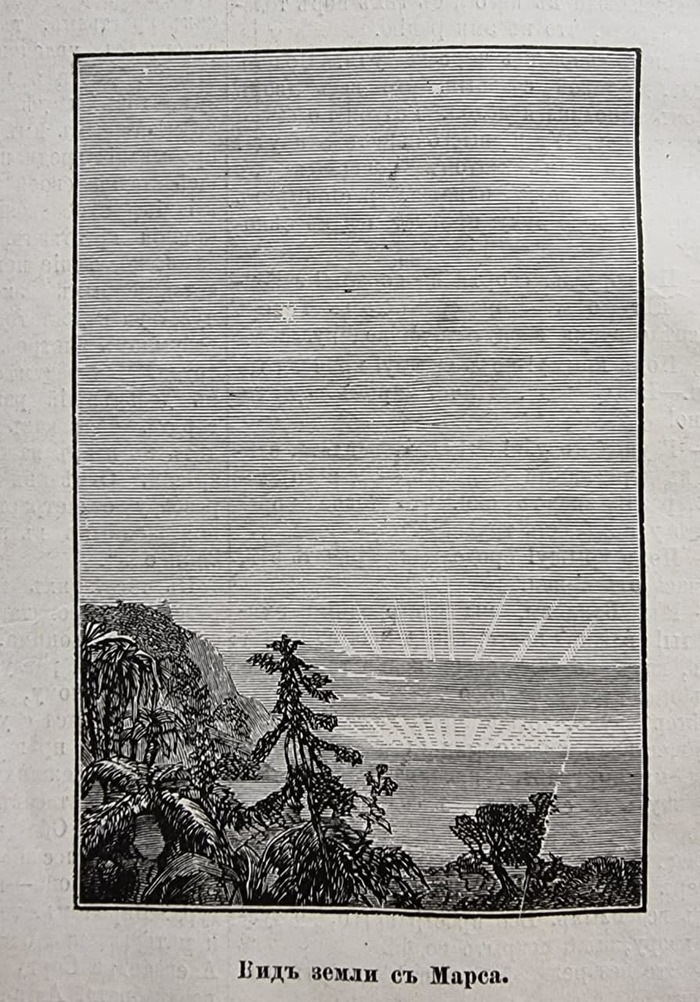

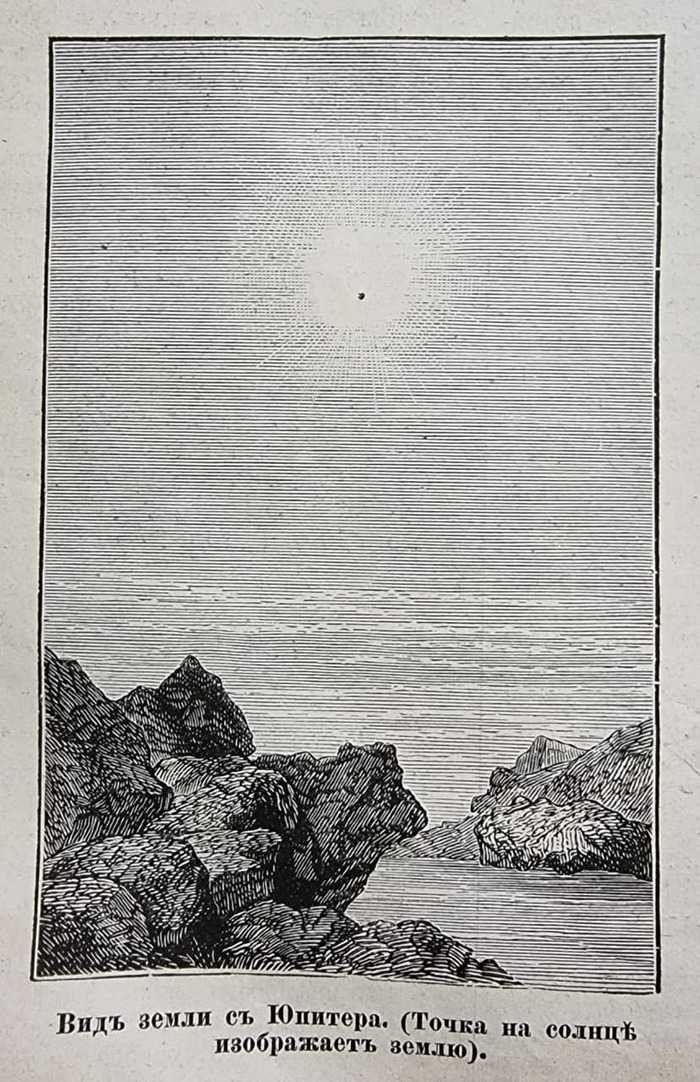

Какой вид имеет Земля с других планет

Иллюстрированный журнал «Нива», 4 и 11 марта 1879 года.

Млечный Путь

Съёмка со стабилизацией Млечного Пути, которая наглядно показывает, что Земля вращается в космосе

Памяти лётчика-космонавта Владислава Волкова. Трагическая случайность одна на миллион…

Трогательное видеопоздравление космонавтов маленькими музыкантами.

Светлой памяти тех, кто не вернулся домой.

Сегодня день рождения советского лётчика-космонавта СССР №20 — Владислава Николаевича Волкова. Ему исполнилось бы 85 лет.

Владислав Волков был бортинженером и дважды совершил полёты в космос: первый раз — в октябре 1969 года на космическом корабле «Союз-7», второй раз — в июне 1971 года на корабле «Союз-11» и первой в мире долговременной пилотируемой орбитальной научной станции «Салют-1». Во время второго полёта в экипаж также вошли космонавты Георгий Добровольский и Виктор Пацаев. К сожалению, тот полёт, который проходил без каких-либо сложностей, закончился трагически.

Проведя на орбитальной станции 22 дня и выполнив все запланированные работы, экипаж начал подготовку к возвращению на землю. Бортовой компьютер предупредил об открытом люке корабля, однако при проверке на герметичность никаких проблем обнаружено не было. Космонавты предположили, что дело в неисправности датчика. И всё же трагедия произошла: в назначенный день посадки связь с экипажем внезапно прервалась, а позднее поисковая команда обнаружила «Союз-11» на расстоянии 2200 километров от установленного места приземления. Все члены экипажа были мертвы…

Расследование пришло к выводу, что причиной инцидента стала разгерметизация спускаемого аппарата в результате преждевременного открытия вентиляционного клапана. Причём, как показало в ходе расследования моделирование произошедшей ситуации, возможность случившегося была просто мизерной, ведь всё произошло из-за непредсказуемой реакции оборудования на ударную волну. А так как разгерметизация произошла на высоте более 150 км, то есть за 50 километров до условной границ между атмосферой Земли и космосом, экипаж испытывал тяжелейшие перегрузки, внутри корабля была плохая видимость из-за образовавшегося тумана. В такой ситуации космонавтам просто не хватило времени и сил разобраться, какой из двух клапанов нужно вернуть на место…

После этой трагедии конструкция следующего корабля серии «Союз» была полностью пересмотрена, а космонавты совершали полёт уже в лёгких скафандрах с запасом кислорода в баллонах.

Прах членов экипажа «Союз-11» захоронен в Кремлёвской стене на Красной площади. Владислав Николаевич Волков при жизни получил звание Героя Советского Союза и медаль «Золотая Звезда». Во второй раз звание Героя Советского Союза и медаль «Золотая Звезда» Волков получил посмертно. Он прожил всего 35 лет.

В архивах Советского телевидения сохранился трогательный сюжет: фрагмент программы «Звёздная эстафета», запечатлевший встречу в телестудии Останкино телезрителей с членами экипажа космического корабля «Союз-10» — лётчиками-космонавтами СССР В.Шаталовым, А.Елисеевым, Н.Рукавишниковым, генерал-полковником Н.Каманиным, где перед космонавтами выступают дети комбината ясли-сад № 609 г.Москвы и исполняют на народных инструментах мелодию Ивана Ларионова «Калинка».

Владислава Волкова нет в студии, между тем он входил в экипаж поддержки при полёте космического корабля «Союз-10», состоявшемся в апреле 1971 года. До рокового полёта «Союза-11» оставалось всего два месяца…

Источник

«Новый тип космического аппарата»: как СССР создал первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют»

19 апреля 1971 года ракета-носитель «Протон» успешно вывела на орбиту первую в мире долговременную орбитальную станцию (ДОС) «Салют». В отличие от выводившихся ранее пилотируемых орбитальных станций, «Салют» имел шлюз для пристыковки грузового космического корабля, что давало ему возможность автономно работать на орбите на протяжении большого периода времени.

«Запуск первой долговременной орбитальной станции открыл принципиально новый этап в исследовании и освоении человеком космического пространства. ДОС-1 представляла собой новый тип космического аппарата, позволяющий автоматически и с участием человека решать самые разные научно-прикладные задачи в условиях длительного полёта», — говорится на сайте госкорпорации «Роскосмос».

В ведомстве отмечают, что «орбитальные станции со сменяемыми экипажами сделали возможной непрерывную работу людей в космическом пространстве, позволили исследовать влияние космоса и невесомости на организм человека, проводить астрофизические исследования, а также исследования поверхности и атмосферы Земли».

Обитаемый космос

Станция «Салют», которая в документах также обозначалась как «Изделие 17К» или №121, разрабатывалась в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне НПО «Энергия»). Работы по её созданию начались в конце 1969 года. Руководил проектом главный конструктор Василий Мишин.

Масса «Салюта» составляла 18,6 т. Он предназначался для работы на околоземной орбите на высоте 200—300 км. Продолжительность полёта станции ограничивалась ресурсом системы жизнеобеспечения и бортовым запасом топлива и составляла 175 суток.

Орбитальная станция состояла из трёх отсеков: переходного и рабочего (оба герметичные) и негерметичного агрегатного.

Через пять дней после запуска и выведения «Салюта» на орбиту к станции был отправлен космический корабль «Союз-10» с первым экипажем. На борту корабля находились командир Владимир Шаталов, бортинженер Алексей Елисеев и инженер-испытатель Николай Рукавишников. Экипаж успешно произвёл стыковку со станцией, однако на «Салют» попасть ему не удалось — помешала неисправность стыковочного узла на «Союзе». В результате через 5 часов 30 минут после стыковки космический корабль был вынужден отстыковаться. 25 апреля трое космонавтов благополучно вернулись на Землю.

6 июня 1971 года СССР отправил к «Салюту» второй экипаж на борту корабля «Союз-11». На этот раз стыковка прошла штатно и космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев 7 июня 1971 перешли из пристыковавшегося корабля на станцию. Таким образом, они стали первым в истории экипажем долговременной орбитальной станции.

В общей сложности команда Добровольского провела на орбите порядка 23 суток. За это время им удалось провести картографирование звёздного неба с помощью ультрафиолетового телескопа «Орион», исследование акватории Мирового океана в интересах рыбного хозяйства и выполнить большую программу медицинских экспериментов.

Полностью выполнив программу полёта, экипаж отстыковался от станции и направился к Земле. Однако вернуться домой им было не суждено — во время спуска произошла авария. Из-за разгерметизации спускаемого аппарата трое космонавтов погибли.

После выяснения причины трагедии Государственная комиссия приняла решение временно прекратить полёты и модифицировать космический корабль «Союз». Станция же продолжала работать на орбите в беспилотном режиме.

11 октября 1971 года по команде с Земли на «Салюте» был включён двигатель «на торможение», после чего станция вошла в плотные слои атмосферы и прекратила своё существование.

После этого Советский Союз продолжил развивать программу создания орбитальных станций. В рамках этой программы разработки велись по двум направлениям: гражданскому (ДОС) и военному (серия станций «Алмаз», которые официально всё равно назывались «Салютами»). Первым занимался ЦКБЭМ, а вторым — Центральное конструкторское бюро машиностроения (сейчас — АО «ВПК «НПО машиностроения»).

Как отмечают эксперты, работа шла непросто: советские конструкторы создавали абсолютно новое направление в науке и промышленности, поэтому многочисленные трудности и ошибки в этом деле были неизбежны.

Так, запуск ДОС-2 в 1972 году провалился из-за аварии ракеты-носителя. Станция ДОС-3 в ноябре 1973-го вышла на орбиту, но из-за неполадок в аппаратуре пришла в непригодность, какое-то время совершала пассивный полёт, а позднее при попытке изменить высоту орбиты вошла в атмосферу и прекратила своё существование. Из-за неудачных пусков эти станции формально не получили порядкового номера в рамках программы «Салют».

Более успешным оказался запуск в апреле 1973 года «Салюта-2», который разрабатывался по программе «Алмаз». Однако и в этот раз случилась нештатная ситуация: на станции произошла разгерметизация, из-за чего на орбите она провела лишь 54 дня. Экипажи к ней не отправлялись.

Исправить многие ошибки удалось при создании станции «Салют-3». Она была запущена на орбиту 25 июня 1974 года и провела в космосе 213 суток.

К «Салюту-3» был направлен экипаж в составе командира Павла Поповича и бортинженера Юрия Артюхина. После событий 1971 года было решено совершать полёты только в скафандрах, поэтому экипаж сократился до двух человек.

Артюхин и Попович провели на станции 15 дней и успешно вернулись на Землю.

Станция «Салют-3» создавалась в рамках военной программы «Алмаз», поэтому в экспериментальных целях на ней была установлена 23-мм автоматическая пушка, созданная на основе авиационной пушки НР-23.

Последующие запуски станций «Салют-4», «Салют-5», «Салют-6» и «Салют-7» прошли без эксцессов. С каждым новым пуском увеличивалось время пребывания аппарата на орбите и продолжительность работы экипажей.

Прорывным считается запуск «Салюта-8», который стал основой для первого в мире многомодульного орбитального комплекса «Мир». В его составе в общей сложности станция провела на орбите 5510 суток.

А «Салют-9», который изначально планировался как основа российского орбитального комплекса «Мир-2», в итоге вошёл в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС) в виде модуля жизнеобеспечения «Звезда». В этом качестве станция до сих пор работает на орбите.

«Чрезвычайно сложная задача»

По словам научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, программа создания долговременных орбитальных станций стала прорывом в освоении космоса.

«Станция «Салют» открыла новые возможности. Благодаря этому проекту впоследствии космонавты могли больше времени проводить в космосе и решать широкий спектр задач. Именно эта платформа послужила основой для реализации проекта «Мир», благодаря которому были получены серьёзные результаты, в том числе в ходе различных медицинских экспериментов», — рассказал аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в ходе разработки проекта «Салют» советским инженерам удалось решить множество сложнейших технических задач.

«Создать станцию, разместить на орбите и сделать её обитаемой — это чрезвычайно сложная задача. Например, необходимо было создать систему жизнеобеспечения, которая могла бы долгое время делать станцию пригодной для жизни. Нужно было разработать систему реабилитации космонавтов, которая позволяла бы восстановить здоровье. Были освоены вопросы выхода в космос, ремонта орбитальной станции. Всё это делалось впервые в истории нашими учёными», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

По словам Кнутова, создание «Салютов» было важно и с точки зрения обеспечения обороны СССР.

«На станциях военного назначения «Алмаз» имелись уникальные технологии, в том числе возможности оптического контроля за военными и гражданскими объектами. Эти орбитальные станции играли важнейшую роль в обеспечении обороноспособности страны», — сказал Кнутов.

Все эти достижения позволили в последующем создать орбитальную станцую «Мир», а затем и МКС, добавил он.

«СССР сделал потрясающие разработки, которые будут востребованы в дальнейшем и послужат базой для создания новой орбитальной станции», — считает аналитик.

Эксперты сошлись во мнении, что вне зависимости от судьбы МКС, эксплуатационный ресурс которой подходит к концу, Россия должна продолжать развивать программу создания орбитальных станций.

«Без напряжённой каждодневной работы, которая сейчас проводится на МКС, нельзя рассчитывать на удачное проведение каких-либо экспедиций по освоению космоса в будущем. Без таких станций, без опыта, накопленного в ходе их работы, человечество не добьётся нового прорыва в этой области», — заключил Натан Эйсмонт.

Источник