Создана первая карта границ Солнечной системы с межзвёздным пространством

Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) впервые на основе наблюдений создали карту границ Солнечной системы с межзвёздным пространством. Раньше граница определялась из теоретических расчётов, а создать настоящую карту помог спутник NASA IBEX (Interstellar Boundary Explorer). Теперь мы точно знаем, как выглядит форма гелиосферы вокруг звезды по имени Солнце.

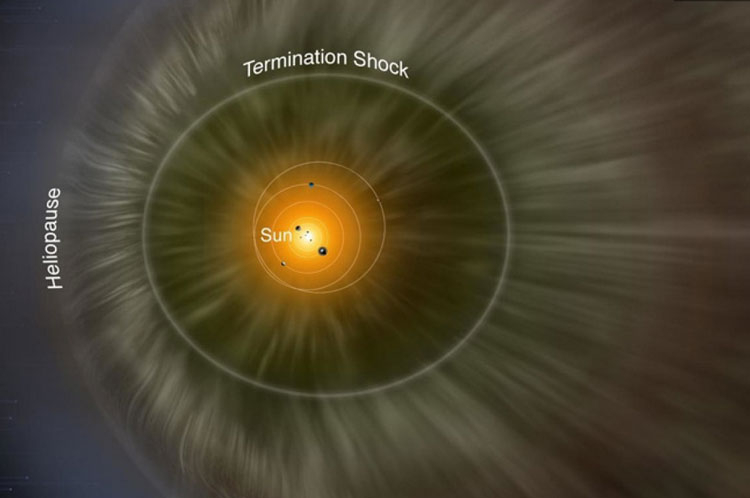

Гелиосфера в представлении художника. Источник изображения: NASA/IBEX/Adler Planetarium

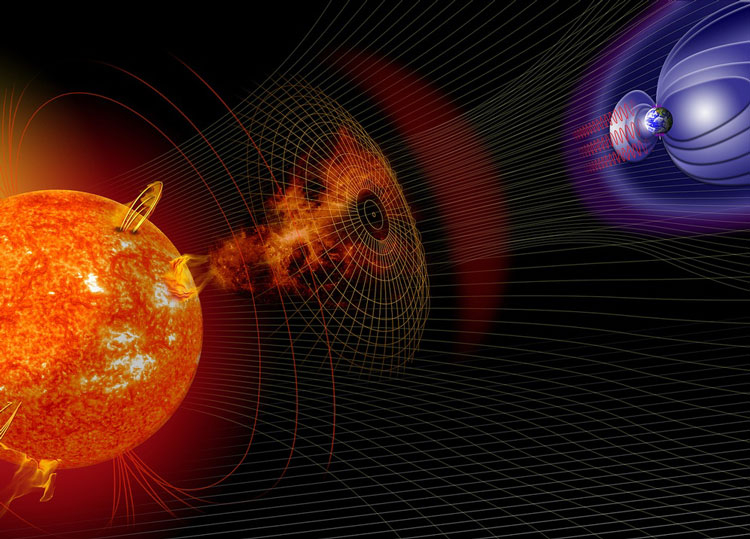

Вокруг каждой звезды образуется пузырь звёздного газа, названный гелиосферой. Наше Солнце не исключение. Излучаемые им частицы — солнечный ветер — распространяются в разные стороны от звезды с начальной скоростью около 4 млн км/ч. Через определённое время солнечный ветер начинает испытывать давление среды межзвёздного пространства, и давление солнечного ветра уравновешивается внешним давлением. На границе уравновешенного внешнего и внутреннего давления возникает состояние гелиопаузы — границы каплевидного пузыря звёздного газа, в котором наша система и наш мир защищены от разрушительного излучения межзвёздной среды.

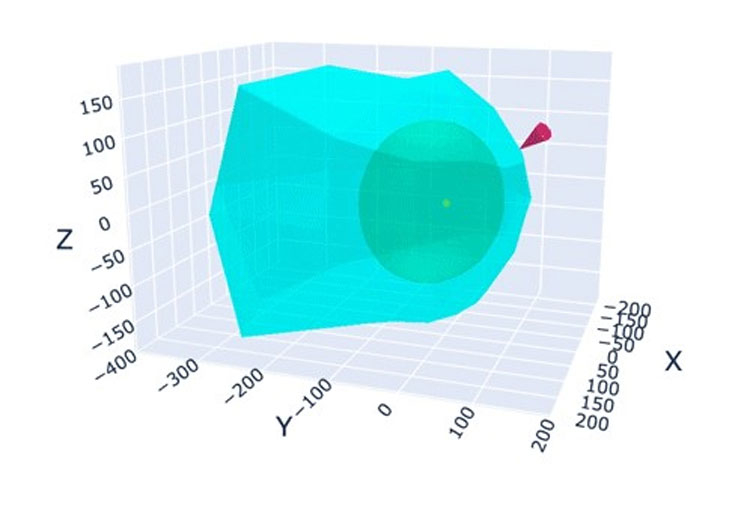

Реальная карта гелиосферы Солнечной системы. Источник изображения: LANL#!MARKER#!

В 2008 году для изучения границ гелиосферы был запущен спутник NASA IBEX. Датчики спутника действуют как эхолокатор. Только сам спутник ничего не излучает. Он ловит следы ударного воздействия солнечного ветра на встречный «межзвёздный» ветер. В результате встречного взаимодействия частиц возникают энергетически нейтральные атомы, которые фиксируются приборами IBEX.

Время, скорость и расстояния всех событий учёным известны (полёт частиц от Солнца, удар, возврат продуктов удара), поэтому рассчитать координаты появления энергетически нейтральных атомов труда не составит. Всё что для этого понадобилось — десять лет сбора данных спутником в период с 2009 по 2019 годы.

В результате многолетних наблюдений учёные впервые смогли с высокой точностью создать карту границ гелиосферы нашей звезды. От Солнца до переднего фронта гелиосферы оказалось 120 астрономических единиц (1 а.е. — это расстояние от Земли до Солнца), а длина хвоста гелиосферы составила 350 а.е.

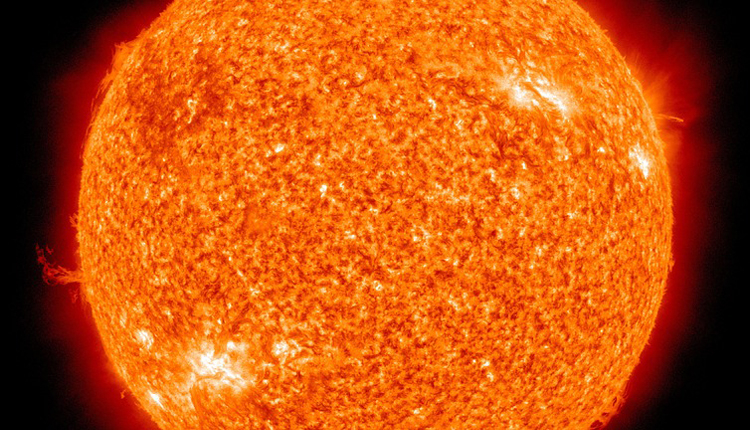

Зафиксирован резкий рост активности Солнца — крупнейший за последние годы

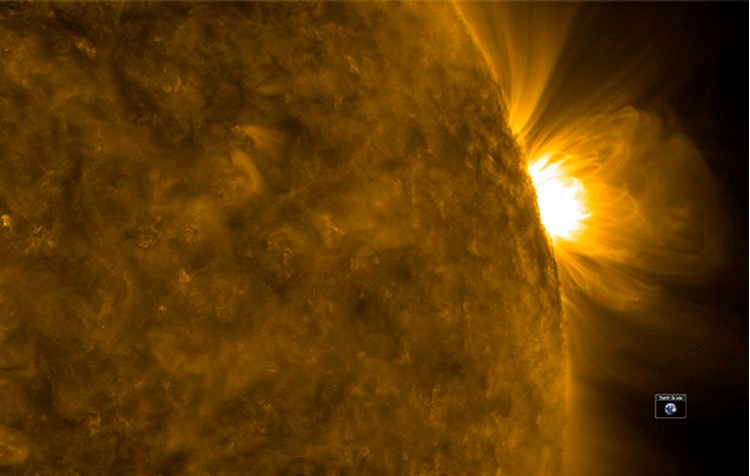

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщает о крупнейшем за последние годы всплеске солнечной активности. В ближайшие дни ожидается начало магнитных бурь.

Здесь и ниже изображения pixabay.com

За последние двое суток было зафиксировано 17 солнечных вспышек. Сообщается, что пик активности нашего светила пришёлся на конец прошлой недели — 22 и 23 мая. В частности, зарегистрированы вспышки класса M — предпоследний по силе класс солнечных вспышек, предшествующий вспышкам высшей мощности X.

«До этого, за 4,5 месяца года, средствами слежения было зарегистрировано менее 40 солнечных вспышек, включая лишь две вспышки уровня M. Судя по всему, часть произошедших сейчас вспышек сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе вдоль линии Солнце–Земля, то есть в направлении на нашу планету», — говорится в сообщении.

Выбросы солнечной массы вызывают возмущения магнитного поля Земли. Согласно расчётам специалистов, соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землёй произойдёт уже сегодня — около 10 вечера по московскому времени.

«Наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли утром, около 4 утра по московскому времени, 26 мая. Именно в этот период прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов. В целом, возмущённое состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться и вернуться в невозмущённое состояние», — сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Солнечный зонд «Паркер» стал самым быстрым рукотворным объектом в истории человечества

Зонд «Паркер» для исследования явлений во внешней короне Солнца в восьмой раз приблизился к нашей звезде и установил несколько рекордов. Этот космический аппарат приблизился к Солнцу на расстояние 10,4 млн км, а также увеличил скорость до 532 тыс. км/ч. Во время предыдущего сближения с Солнцем 17 января этого года зонд двигался со скоростью 467 тыс. км/ч и прошёл над звездой на удалении 13,5 млн км.

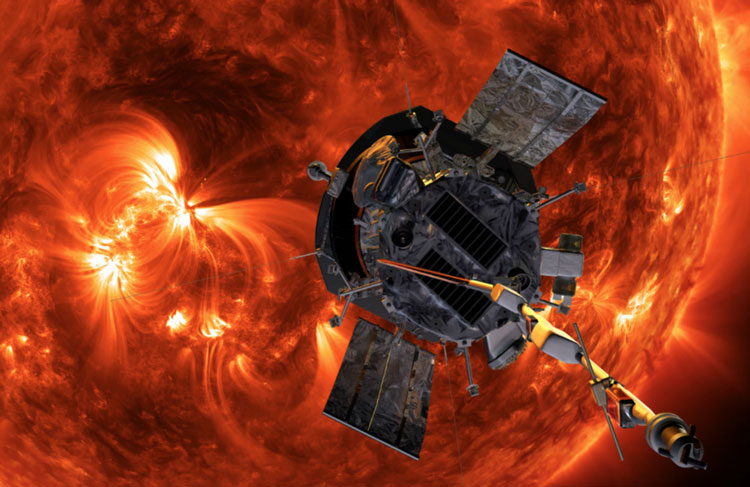

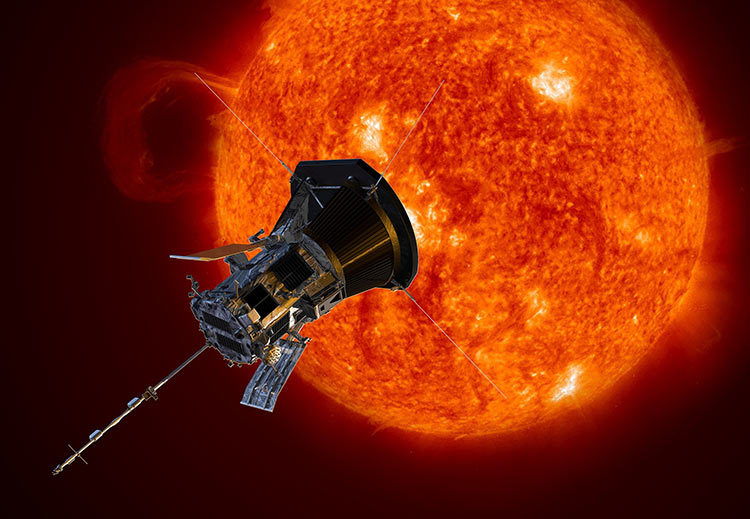

Источник изображения: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Несколько дней назад при приближении к новой точке сближения с Солнцем зонд Parker Solar Probe приступил к очередной серии научных исследований высокоэнергетических частиц во внешней короне Солнца и к изучению магнитных полей в области пролёта. Эти эксперименты, как и все другие в ходе шестилетней миссии зонда, направлены на изучение процессов возникновения и распространения солнечного ветра. Эта информация поможет существенно улучшить понимание процессов, которые влияют на космический и земной климат.

Зонд Parker Solar Probe запущен в рамках программы NASA в 2018 году. Он рассчитан на 24 витка при приближении к Солнцу, 8 из которых он уже совершил. Последний 24 виток и приближение к Солнцу зонд совершит в 2024 году, после чего его ждёт тепловое разрушение и падение на звезду. До этого момента его научная аппаратура будет защищена от высоких температур при приближении к Солнцу теплозащитным экраном из углеродного композитного материала. Защита должна выдержать нагрев до 1377 °C (2 500 °F).

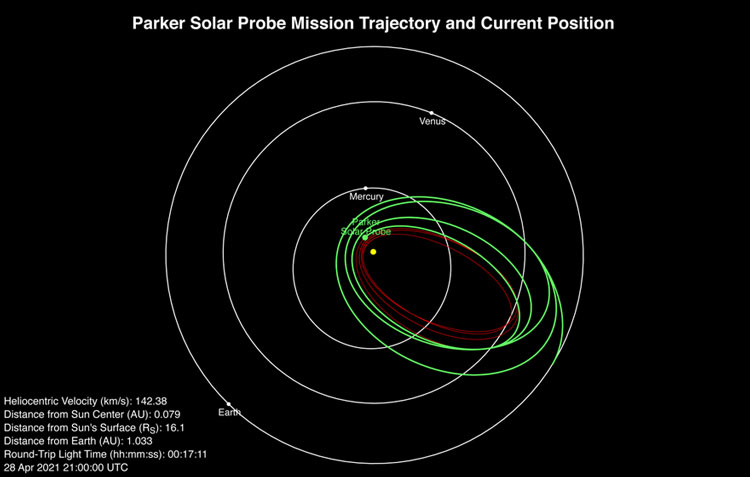

Траектории движения зонда «Паркер». Источник изображения: NASA

Зонд «Паркер» стал самым быстрым рукотворным объектом в истории человечества и до своего разрушения через три года поставит ещё ряд рекордов.

Зонд «Паркер» сделал фото тёмной стороны Венеры. На снимок попало ночное свечение атмосферы

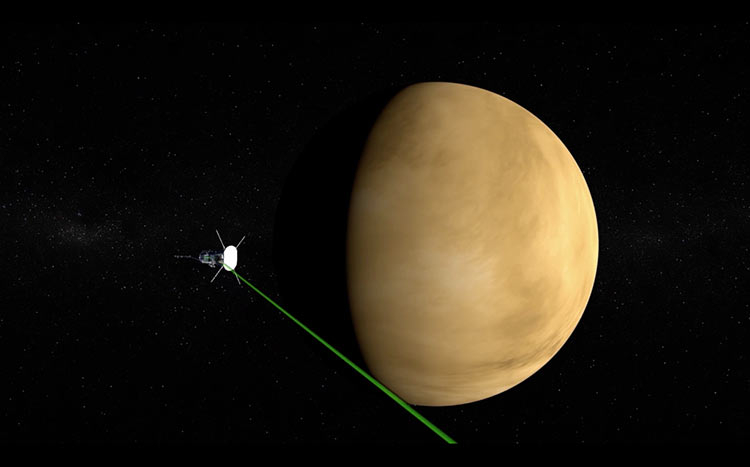

Солнечный зонд NASA «Паркер» (Parker) запечатлел впечатляющие виды Венеры во время близкого пролёта возле ближайшей к Земле планеты в июле 2020 года. Хотя аппарат, прежде всего, занимается мониторингом Солнца, Венера играет важную роль в миссии: в течение своего семилетнего задания космический корабль пролетит мимо Венеры в общей сложности семь раз, используя гравитацию планеты, чтобы менять свою орбиту.

Эта гравитационная помощь Венеры позволяет «Паркеру» подлетать всё ближе и ближе к Солнцу в рамках своей миссии по изучению динамики солнечного ветра вблизи его источника. Но помимо орбитальной динамики эти подлёты могут дать нам некоторые уникальные и даже неожиданные виды нашей Солнечной системы. Во время третьего приближения к гравитационному полю Венеры 11 июля 2020 года бортовая камера «Паркера» WISPR (предназначенная для фотографирования корональных выбросов, джетов и других эффектов потери вещества Солнцем) смогла захватить довольно любопытное изображение темной стороны планеты с расстояния всего 12 378 км.

Чёрно-белое изображение, показывающее одно полушарие Венеры на фоне звёзд, с яркими полосами

На фотографии тёмное пятно по центру планеты — это Земля Афродиты, самый большой из трёх обширных «материков» (возвышенностей) Венеры, близкий по площади к земной Африке. Объект кажется тёмным из-за его более низкой температуры: примерно на 30 градусов по Цельсию по сравнению с окружением. А вокруг края диска планеты отчётливо запечатлён яркий светящийся обод. По-видимому, это ночное свечение атмосферы, возникающее во время рекомбинации атомов кислорода в молекулы, происходящей высоко в атмосфере на тёмной стороне.

Яркие полосы, запечатлённые камерой WISPR, обычно вызываются комбинацией частиц космической пыли, космических лучей и частиц материала космического корабля — специалисты ещё спорят, чем именно создана структура полос на фотографии. Небольшое чёрное пятно в нижней части Венеры является артефактом матрицы WISPR.

Учёные ожидали увидеть облака газа, но камера захватила не только видимый световой спектр, но и тепловое излучение планеты, что позволило увидеть её поверхность (в частности, Землю Афродиты). Это похоже на изображения, полученные японским космическим аппаратом «Акацуки» в ближнем инфракрасном диапазоне.

Это неожиданное наблюдение заставило команду WISPR проверить чувствительность прибора к инфракрасному свету. Если WISPR действительно может улавливать волны света в ближнем инфракрасном диапазоне, то недокументированная возможность предоставит новые способы для изучения пыли вокруг Солнца и во внутренней Солнечной системе. Если камера не может улавливать дополнительные инфракрасные волны, то новые изображения, на которых видны особенности поверхности Венеры, могут указывать на существование ранее неизвестных «окон» в венерианской атмосфере. В любом случае, это новые возможности для учёных.

Для более глубокого понимания изображений июля 2020 года команда WISPR запланировала ряд аналогичных наблюдений темной стороны Венеры во время следующего облёта Венеры «Паркером», который произошёл 20 февраля 2021 года. Учёные миссии рассчитывают получить и обработать эти данные для анализа к концу апреля.

Британский учёный рассказал, когда Солнце прекратит своё существование

Солнце — это звезда, благодаря которой появилась жизнь на Земле и благодаря тому, что она до сих пор живёт, живём и мы. К сожалению, продолжаться это будет не вечно. Британский учёный Брайан Кокс назвал примерный период, через который Солнце прекратит своё существование.

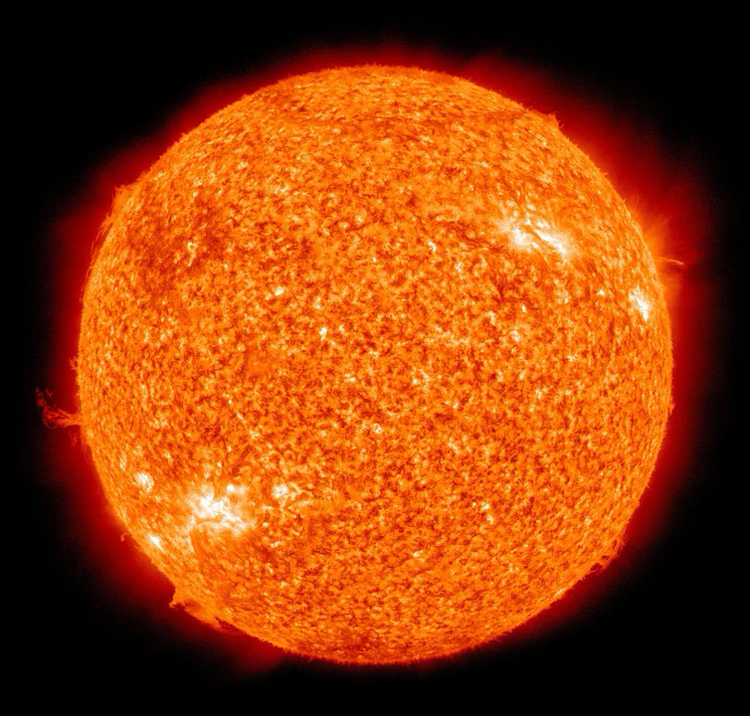

Источник изображения: Solar Dynamics Observatory

На данный момент наша звезда находится в середине своего жизненного цикла. Особых изменений с ней не происходит уже 4 млрд лет, и, можно сказать, что в текущее время Солнце сравнительно стабильно. Каждую секунду Солнце расходует около 600 млн тонн водорода, от этого звезда излучает свет и тепло. Как считает профессор Манчестерского Университета Брайан Кокс, примерно через 5 млрд лет топливо иссякнет, и Солнце погаснет. Такое событие радикально повлияет на земную жизнь, перед этим исходящее от звезды излучение повысит температуру на поверхности планеты, что сделает невозможным существование живых организмов. Предпосылки к этому мы можем наблюдать уже сейчас, как одну из причин глобального повышения температуры. Вследствие этого конец нашей цивилизации может наступить уже через 1 млрд лет.

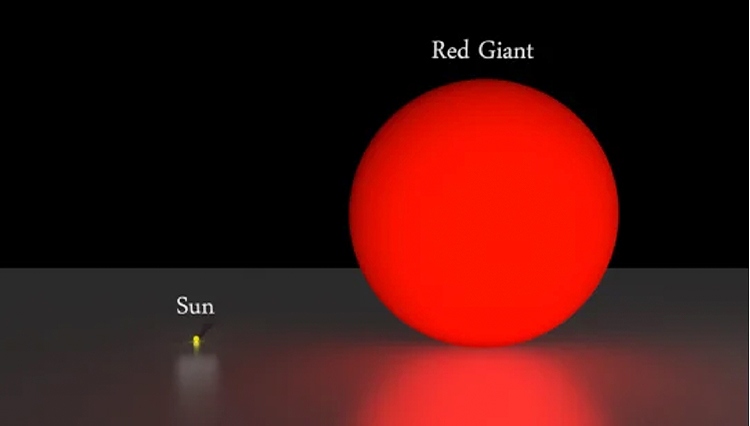

Визуализация со сравнением текущего размера Солнца и размера в состоянии красного гиганта

В одном из выпусков передачи «Чудеса Вселенной» Кокс говорил, что перед своим финалом, Солнце заполнит весь горизонт Земли, став красным гигантом: «В конце своей жизни Солнце просто так не исчезнет, когда у него закончится топливо, его ядро разрушится, и всё тепло, которое оно генерирует заставит внешние слои расширяться».

После красного гиганта Солнце станет белым карликом

Но на этом развитие Солнца не остановится, после стадии красного гиганта звезда превратится в белого карлика, который по размерам будет меньше одной миллионной нашей Земли.

Однако, руководитель проекта NASA «Новые горизонты» Алан Стерн считает, что при увеличении Солнца отдалённые уголки нашей Солнечной системы, такие как Плутон и некоторые планеты в поясе Койпера (это область за Нептуном), могут стать более-менее комфортными для пребывания на них людей. Дело в том, что они имеют на поверхности довольно много ледников, которые под воздействием излучения от Солнца, находящегося в состоянии красного гиганта, растают и смогут вывести на поверхность воду. К тому же в такой период температура на них может быть сопоставима со средней температурой на Земле в текущий момент. Однако Стерн отмечает, что эти места могут быть для людей лишь временным убежищем, а не постоянным местом для жизни. Поэтому необходимо искать другие места для обитания нашей цивилизации.

Через год Китай запустит свою первую космическую обсерваторию для наблюдения за Солнцем

С 1960-х годов прошлого века во всем мире было запущено более 70 спутников для исследования солнечной активности. Китай в этом отношении безнадёжно отстал, но спешит восполнить упущенное. Свою первую космическую обсерваторию для наблюдения за Солнцем китайцы запустят в первой половине следующего года, чтобы успеть наблюдать зарождение нового 11-летнего цикла и пика активности нашей звезды.

Источник изображения: Handout

Зонд Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S) будет поднят на высоту 720 км над Землёй. Из этой точки будет вестись непрерывное наблюдение за Солнцем в течение минимум четырёх лет. На борту обсерватории будет магнитный детектор, солнечный телескоп и рентгеновский аппарат для отслеживания магнитных полей Солнца и тех явлений активности — выбросы коронарной массы и вспышек, которые являются «ключом к прогнозу космической погоды».

Ожидается, что зонд примерно за 40 часов будет выдавать ранние предупреждения о потоках частиц и излучении, приближающихся к Земле. С учётом постоянного насыщения околоземной среды электромагнитными излучениями это позволит подготовиться к сбоям связи и систем управления. К примеру, серия солнечных штормов с пиком в конце октября 2003 года затронула спутниковые системы и связь, что привело к сбоям в работе космических кораблей и временным отключениям, а также к отключению системы электроснабжения в Швеции.

Миссия ASO-S была впервые предложена в 2011 году и официально одобрена Китайской академией наук в 2017 году. В настоящий момент системы прототипа зонда проходят всесторонние испытания, включая экологические и тепловые эксперименты, которые должны завершиться к концу января.

NASA примет участие в миссиях EUVST и EZIE по изучению космической погоды

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о решении принять участие в двух гелиофизических миссиях, направленных на изучение природы солнечных ветров и космической погоды в целом.

Речь идёт о программах Extreme Ultraviolet High-Throughput Spectroscopic Telescope Epsilon Mission (EUVST) или Solar-C EUVST Mission и Electrojet Zeeman Imaging Explorer (EZIE), входящих в число трёх проектов, связанных с изучением космической погоды, которые были отобраны космическим агентством в сентябре 2019 года для исследования концепции миссии.

Миссия EUVST, в рамках которой в 2026 году будет запущен в космос солнечный телескоп, позволит изучать, как солнечная атмосфера выделяет солнечный ветер и вызывает извержения солнечного материала, влияющего на уровень космической радиации. Проект возглавляет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), а NASA выделит на его реализацию $55 млн и предоставит некоторое оборудование и софт, включая УФ-детектор и вспомогательную электронику, компоненты спектрографа, направляющий телескоп, программное обеспечение и систему визуализации.

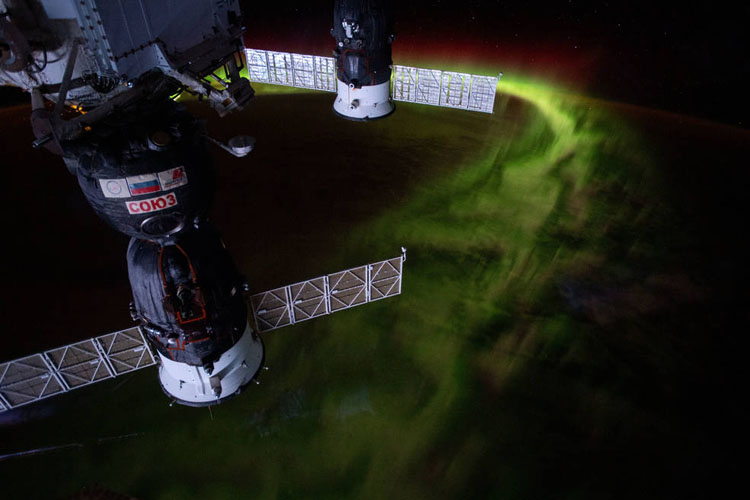

Вторая миссия EZIE будет использовать три небольших спутника CubeSat, запуск которых намечен на 2024 год, для изучения источника и изменений в авроральном электроджете, электрическом токе, циркулирующем в атмосфере Земли на высоте около 60–90 миль (97–145 км) над поверхностью и распространяющемся в магнитосферу Земли. Те же явления, которое вызывают полярное сияние, также могут мешать передаче радиосигналов и сигналов связи, и вызывать повреждения космических кораблей на орбите. Общий бюджет миссии EZIE составляет $53,3 млн.

Подобные миссии позволяют учёным собрать информацию, необходимую для понимания физики различных солнечных явлений.

Российская нейросеть поможет в прогнозировании космической погоды

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) сообщает о разработке нейросети, способной идентифицировать корональные дыры — активные области на Солнце, которые приводят к возникновению геомагнитных бурь.

Обычно при составлении точных прогнозов геомагнитных бурь выполняется ручная обработка изображений нашего светила. Это довольно трудоёмкий процесс, который может занимать много времени. Новая технология на основе машинного обучения позволяет сократить время анализа до долей секунд.

В работах приняли участие специалисты кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ, а также их коллеги из Кисловодской горной астрономической станции и Технологического института Нью-Джерси.

Авторы исследования предложили новый метод детектирования корональных дыр — модель, которая была обучена на большой выборке изображений Солнца. В основе решения лежит сверхточная нейронная сеть.

«Разработанная модель машинного обучения может обнаруживать активные области (корональные дыры) на уровне, сопоставимом с экспертной оценкой. При этом, в отличие от эксперта, модель не устаёт, не теряет внимание и тратит на один снимок доли секунды: скорость работы модели позволяет анализировать снимки в режиме онлайн», — говорится в публикации МГУ.

Предполагается, что созданная методика поможет в прогнозировании космической погоды. А это даст возможность предупреждать риски, связанные с устойчивостью работы спутниковых и телекоммуникационных систем.

Астрономы смогли с помощью спутника запечатлеть солнечное затмение «со стороны»

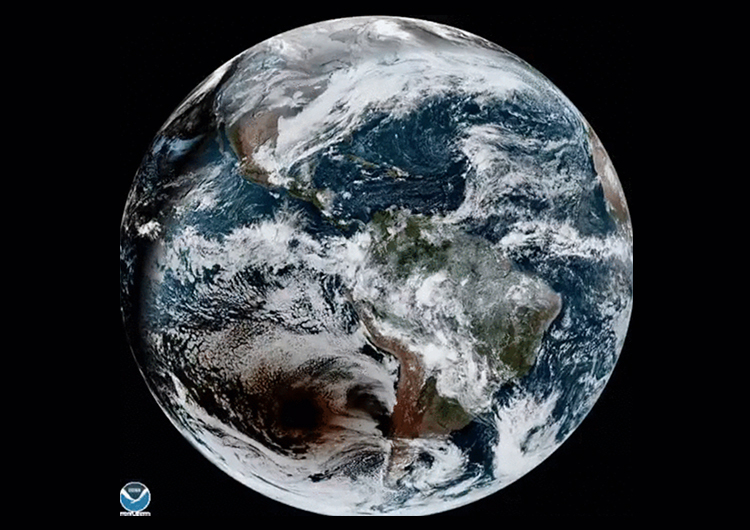

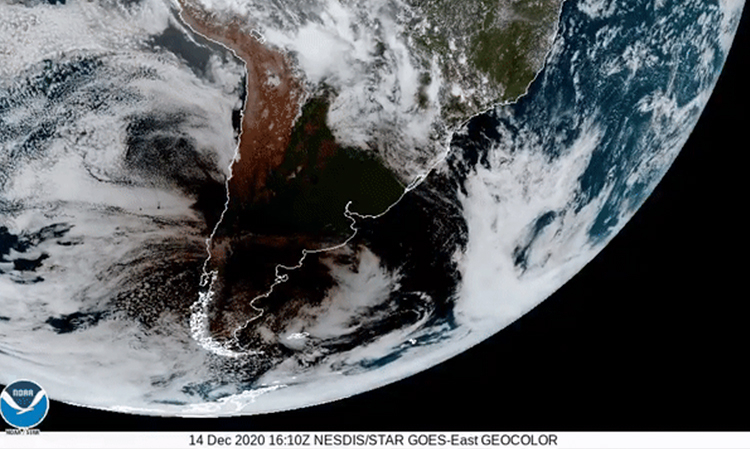

Солнечное затмение — достаточно редкое явление. Однако 14 декабря жители Чили и Аргентины могли наблюдать полное солнечное затмение. Интересно, что его смогли запечатлеть со спутника — снимки впечатляют.

Чёрное пятно на планете — это тень от Луны во время затмения. Источник изображение: NOAA

Для этого использовался геостационарный спутник Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Астрономы смогли заснять движение лунной тени по земному шару. К большому сожалению, остальная часть планеты, за исключением этих двух стран (Чили и Аргентины), оказалась лишена возможности наблюдать такое природное явление. В следующий раз полное солнечное затмение можно будет увидеть на территории Канады, Гренландии и Азии в июне 2021 года.

Снимок с близкого ракурса. Источник изображения: NOAA

21 декабря 2020 года можно будет увидеть сближение Сатурна и Юпитера на максимально близкое друг другу расстояние. Они сближаются каждые 20 лет, однако так, как сейчас, они сближались 800 лет назад — в 1226 году. Когда планеты сближаются, между ними образуется луч света, который на небе выглядит как яркая звезда. Её называют Рождественской звездой и Вифлеемской звездой. Солнечное затмение образуется, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. От этого поток света от звезды перекрывается нашим земным спутником и на небе можно наблюдать чёрный диск с ярким ореолом.

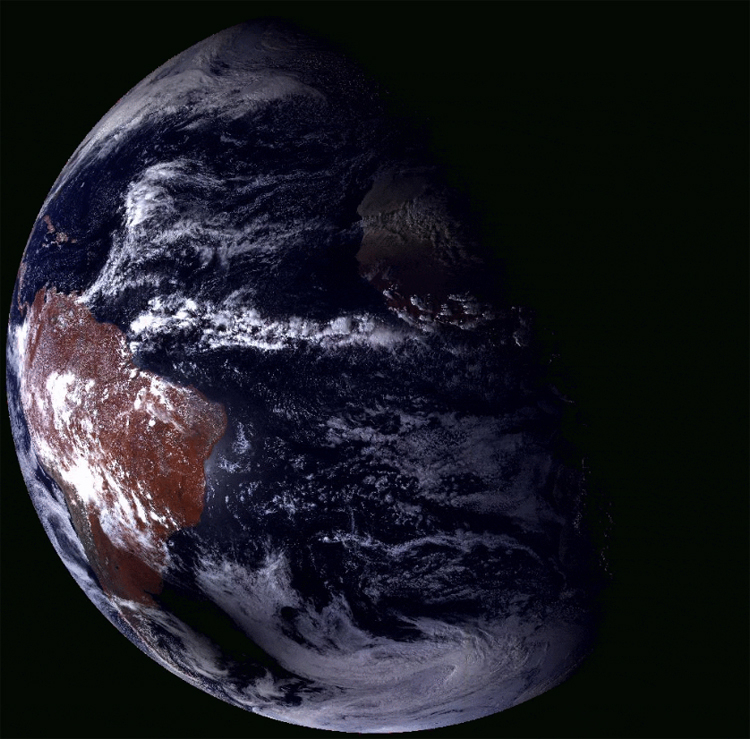

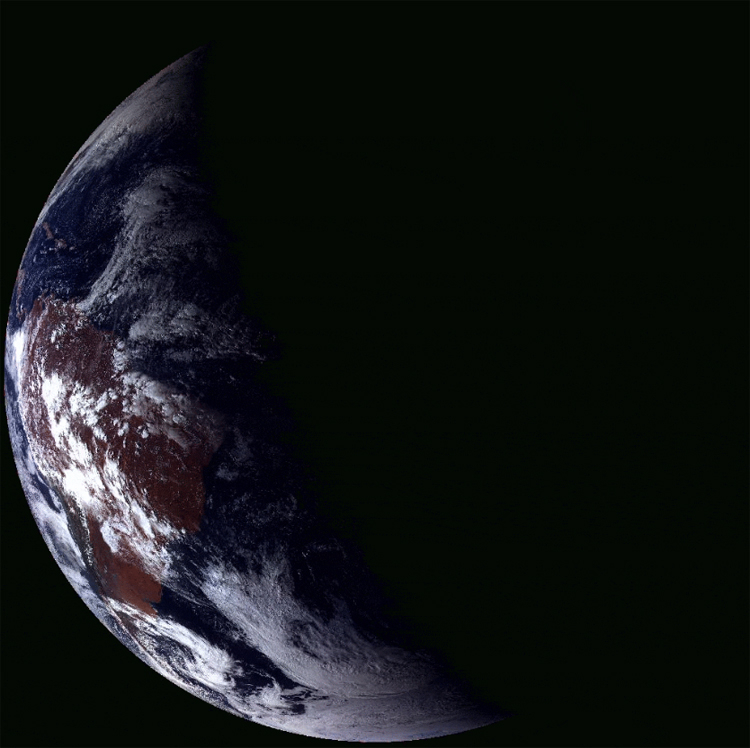

Фото дня: российский ДЗЗ-спутник запечатлел, как тень солнечного затмения накрыла Землю

Как мы уже рассказывали, вчера, 14 декабря, произошло единственное полное солнечное затмение в 2020 году. Сегодня государственная корпорация Роскосмос представила снимки этого явления, полученные с борта одного из российских спутников Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Затмение наблюдалось с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов. Лунную тень на поверхности нашей планеты запечатлел космический аппарат «Электро-Л» № 2, входящий в состав отечественной геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро».

На борту спутника «Электро-Л» № 2 установлено многозональное сканирующее устройство и другая целевая аппаратура: приборы проводят съёмку из космоса с получасовым интервалом одновременно в десяти спектральных диапазонах.

Запечатлённая тень Луны отлично видна на изображениях трёх коротковолновых каналов (видимый и ближний ИК-диапазон) в нескольких соседних по времени сеансах наблюдений. Ниже показана лунная тень в движении: видно, как она накрывает всё большую площадь земной поверхности.

Добавим, что аппараты серии «Электро» предназначены для обеспечения различных российских ведомств оперативной гидрометеорологической информацией. Получаемые данные служат для прогнозирования погоды в глобальном масштабе, мониторинга климата и его глобальных изменений, анализа состояния акваторий морей и пр.

Вчера произошло полное солнечное затмение: звезда показала свою корону с протуберанцами

Единственное полное солнечное затмение в 2020 году привлекло множество наблюдателей в Южной Америке, и некоторым даже повезло его увидеть, хотя пасмурное небо угрожало воспрепятствовать редкому небесному событию.

Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images

Жители так называемого Южного конуса (южная часть Южной Америки) в последние два года могли наблюдать два полных солнечных затмения. Оба затмения были видны в Чили и Аргентине, но полное солнечное затмение в 2019 году произошло зимой в Южном полушарии и ближе к вечеру. Это означало, что солнце было низко над горизонтом, поэтому небо не стало таким темным, как в этом году.

Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images

Затмение в понедельник 14 декабря произошло в Южном полушарии и ближе к полудню, поэтому Солнце находилось выше в небе. Во время интервью NASA на испанском языке Даниэла Фернандес (Daniela Fernandez) из Института астрофизики Папского католического университета Чили сказала, что учёные подготовили множество инструментов, чтобы воспользоваться почти зенитным положением затмения в небе в этом году. К сожалению, во время затмения над астрономической обсерваторией университета было очень пасмурно. Из других мест по всему Чили было лучше видно, и энтузиазм местных жителей оказался очень высок.

Juan Mabromata/AFP via Getty Images

Полное солнечное затмение сопровождалось таким астрономическим явлением, как «солнечная корона». Оно началось в 17:25 по московскому времени, а максимальная фаза затмения наблюдалась примерно в 19:00. Из России посмотреть вживую на затмение было невозможно, а Московский планетарий показывал его в бесплатной трансляции:

Зрители в чилийских регионах Био-Био, Араукания и Лос-Риос с нетерпением ждали этого события, многие из них подготовили особые маски для лица, солнцезащитные очки и надеялись на лучшее в условиях меняющейся пасмурной погоды. Общественная телекомпания TVN Chile взяла интервью у восторженных семей и продавцов еды, собравшихся лицезреть небесное явление:

Зрители в Пуконе, в чилийском регионе Араукания, могли около 2 минут наблюдать полное затмение. TVN Chile транслировал в прямом эфире кадры, на которых толпа Пукона ликовала, когда дневной свет начал тускнеть за несколько минут до затмения. Хотя небо оставалось облачным, было видно корональное кольцо полного затмения.

Martin Bernetti/AFP via Getty Images

В южной части Аргентины у людей было меньше облаков, закрывающих вид на затмение. Зрители в Балнеарио-эль-Кондор в регионе Рио-Негро могли наблюдать полное солнечное затмение 1 минуту и 48 секунд.

Today’s total #SolarEclipse was the only total solar #eclipse of the year. Although it was mainly visible from Earth in parts of South America, #GOESEast had a perfect view of the moon’s shadow moving across the Earth. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW

Зрители могли увидеть около пяти солнечных протуберанцев (извержений на поверхности Солнца). Луна смогла заблокировать достаточно света, чтобы эти вспышки можно было увидеть по краю лунного диска. Солнечное затмение также наблюдали из космоса. Спутник GOES East, управляемый Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), сфотографировал тень Луны, проносящуюся по Южному полушарию.

Juan Mabromata/AFP via Getty Images

Следующее полное солнечное затмение произойдёт над Антарктическим полуостровом 4 декабря 2021 года. А 10 июня 2021 года «Огненное кольцо» будет видно из Северной Америки, Европы и Азии.

Землю накроет облако солнечной плазмы 9 декабря

Сегодня на Земле ожидаются первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Первые массы солнечной плазмы, выброшенные из атмосферы Солнца вечером 7 декабря, уже поступили в околоземное пространство в 3–4 часа по московскому времени, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли сегодня около 22–24 часов. Солнечный ветер накроет планету до середины 10 декабря, а его скорость сохранится повышенной после этого ещё почти неделю, увеличившись с обычных 400 км/с до 600–800 км/с.

«Солнечный взрыв произошёл на стороне Солнца, обращённой к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года», — сообщают учёные.

Происшедшая на Солнце вспышка относится к третьему, минимальному по силе классу С. До второго класса M, ей не хватает примерно трети мощности. Рекордные в истории наблюдения вспышки уровня X20 превышают по мощности текущую более чем в 200 раз.

В числе негативных последствий этого события учёные называют резкий рост радиационной нагрузки на космические средства, а также рост колебаний магнитного поля у поверхности Земли. Но есть и позитивные моменты. Любители полярных сияний смогут их наблюдать на более обширных географических широтах, так как область сияний (так называемый авроральный овал) может снизиться до широт 60–70 градусов.

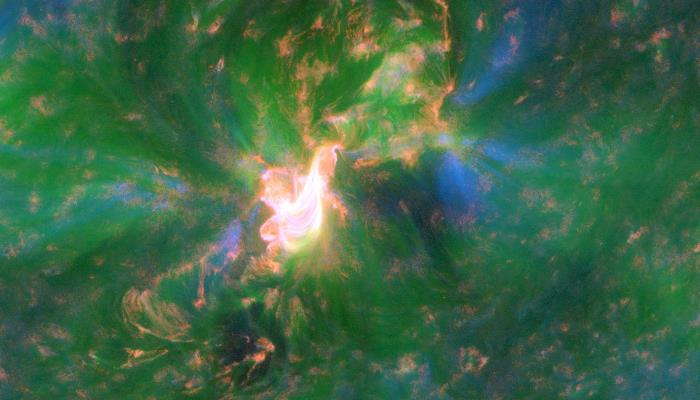

Опубликовано фото солнечного пятна с невообразимой детализацией

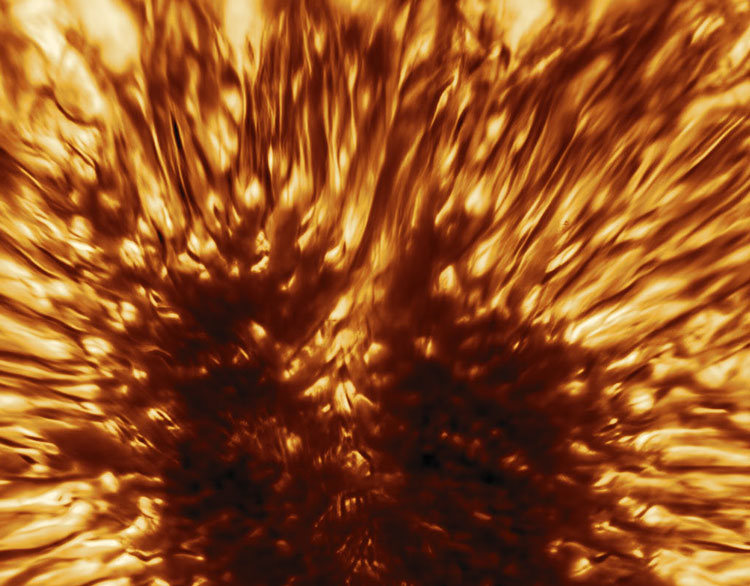

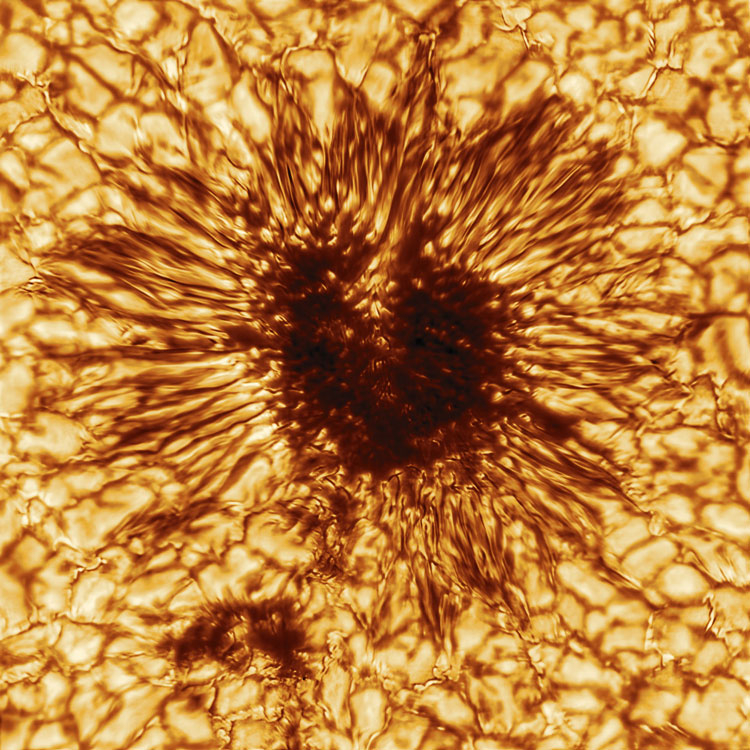

В следующем году завершается создание крупнейшего наземного телескопа для наблюдения за Солнцем — солнечного телескопа им. Дэниела Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope, DKIST) с зеркалом диаметром 4,24 м. Но уже в процессе проверки систем телескоп проявляет свои невероятные способности. Первое фото поверхности Солнца, сделанное телескопом DKIST, было опубликовано в январе, а на днях астрономы показали детальный снимок пятна на Солнце.

Тёмные участки — это места, в которых остывающая плазма погружается в Солнце, а светлые — откуда вырывается на поверхность. Источник изображения: NSO/NSF

Появление пятен на Солнце связано с увеличением активности нашего светила. К декабрю 2019 года пятна исчезли, но тогда же начался новый 11-летний цикл активности Солнца. Представленное фото пятна сделано 28 января этого года и считается одним из первых пятен в новом цикле. Дальше их будет больше, так что телескоп DKIST вводится в строй одновременно с началом появления всё большего и большего количества пятен.

На представленной фотографии используется теплая палитра красного и оранжевого, но снимок сделан на длине волны 530 нанометров — в зеленовато-желтой части видимого спектра. Мы видим уже адаптированное изображение, в привычных нашему глазу цветах.

Размеры пятна на Солнце — участка поверхности с несколько меньшей температурой, чем окружающие его области — таковы, что туда свободно могла бы поместиться наша родная планета. Минимальное разрешение на снимке составляет 20 км. Но до этого момента даже оно казалось фантастически высоким.

Остывающая и разогретая плазма следуют направлениям магнитных полей на поверхности Солнца. Источник изображения: NSO/NSF

Телескоп DKIST за счет своего большого пространственного разрешения и высокой чувствительности позволяет различать относительно мелкие детали в фотосфере Солнца. Это даёт возможность внимательно следить за корональными выбросами массы и определять напряженность и направление магнитного поля в хромосфере и короне звезды, что, в свою очередь, позволяет следить за явлениями вблизи Солнца и изучать образование солнечного ветра, а значит, понимать и фиксировать прямое влияние звезды на Землю и на нас с вами.

РАН предложила изучать солнечный ветер с помощью роя спутников-камикадзе

Сегодня российские учёные получают данные об активности Солнца от своих зарубежных коллег, у которых есть собственные спутники наблюдения типа Parker Solar Probe и других. Национальный российский проект «Зонд» в составе группировки «Ионосфера», для получения данных о Солнце, внезапно приостановлен по причине нехватки финансирования. Но даже он не помог бы в разгадке тайн солнечного ветра, считают в РАН. Для этого нужны радикальные средства.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, тайны образования солнечного ветра могут помочь открыть зонды-камикадзе, которые неизбежно сгорят в процессе получения научных данных.

«Мы не до конца понимаем, как именно рождается солнечный ветер. Вроде бы это просто истечение горячего газа в вакуум, но когда начинаем измерять солнечный ветер, то ни с одной моделью не сходятся скорость и температура. Есть какой-то дополнительный источник энергии», — сказал Петрукович в интервью журналистам РИА Новости.

Для получения достоверных данных о процессах зарождения и начального ускорения солнечного ветра рой миниатюрных спутников-камикадзе необходимо подвести к Солнцу примерно на расстояние четырёх радиусов светила, что соответствует 2,8 млн км. Данные с мини-зондов будут транслироваться на большой спутник, находящийся на безопасном отдалении от Солнца, тогда как небольшие зонды будут передавать информацию и сгорать. Реализовать этот проект, считает Петрукович, можно будет после 2030 года.

Создание спутника «Зонд» для наблюдения за Солнцем приостановлено из-за нехватки финансирования

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) вынужден поменять планы по выводу на орбиту спутников в рамках проекта «Ионосфера». Причина — нехватка финансирования.

Названная инициатива предусматривает запуск двух пар спутников для исследования ионосферы Солнца. Изначально предполагалось, что в состав системы также войдёт аппарат «Зонд» для мониторинга солнечной активности, измерения потоков солнечных космических лучей и пр.

О текущем состоянии проекта в интервью «РИА Новости» рассказал руководитель ИКИ РАН Анатолий Петрукович. Как выясняется, работы по одному из направлений инициативы приостановлены.

«Надеемся, что в 2021 году полетят два спутника «Ионосфера» для изучения воздействия Солнца на земную ионосферу, и в 2024 году — ещё два. С ними должен был полететь аппарат «Зонд» для наблюдения Солнца, но сейчас работы по нему приостановлены из-за нехватки финансирования», — рассказал господин Петрукович.

Таким образом, российские специалисты пока не получат собственный аппарат для наблюдения Солнца. Как подчеркнул руководитель ИКИ РАН, сейчас все данные по Солнцу и межпланетной среде, которые нужны отечественным учёным для прогнозов, поступают от американских аппаратов.

Источник