Разбегание галактик

Важным результатом наблюдений за галактиками явилось открытие, что они не стоят на месте, а движутся. К тому же все они (кроме самых близких, таких как туманность Андромеды) удаляются от нас и друг от друга. Можно сказать, что Вселенная в целом расширяется. Разбегание галактик наблюдается во всех частях Вселенной, доступных наблюдениям. Оно было обнаружено по спектрам принимаемого от них света. Оказалось, что спектральные линии излучения атомов разных химических элементов сдвинуты (по сравнению с их положением на Земле) в сторону больших длин волн, то есть к красному краю спектра видимого света. Такой сдвиг спектральных линий, прозванный красным смещением, возникает всегда, когда расстояние между источником и приемником света возрастает со временем (эффект /Доплера).

Явление разбегания галактик и расширения Вселенной было обнаружено в 1924 г. американским астрономом Эдвином Хабблом (его именем был назван уникальный астрономический прибор — орбитальный космический телескоп, с помощью которого было сделано огромное количество астрономических открытий за последнюю четверть века). Долгие годы Хаббл потратил на составление каталогов спектров галактик и расстояний до них. Основательно изучив полученные данные, к 1929 г. он обнаружил, что почти все галактики удаляются от нас. Более того, их спектры смещены в красную область тем сильнее (то есть скорость убегания тем выше), чем более галактика удалена.

Конечно, можно было предположить, что именно наша галактика является центром расширяющегося мироздания. Куда более естественным было бы допущение, что во Вселенной нет никакого центра, от которого бы галактики отдалялись. Тогда получается, что Вселенная одинакова во всех направлениях. А ее расширение следует понимать как имеющий место повсюду разлет галактик, при котором происходит непрерывное увеличение расстояний между двумя любыми из них. Правда, их собственные размеры при этом практически не меняются, поскольку они представляют собой крепко связанные гравитацией системы объектов.

Источник

Токамак

Раздел 5. Эволюция Вселенной

Лучевая болезнь.

1. Острая лучевая болезнь (ОЛБ) представляет собой одномоментную травму всех органов и систем организма, нопрежде всего – острое повреждение наследственных структур делящихся клеток, преимущественно кроветворных клеток костного мозга, лимфатической системы, эпителия желудочно-кишечного тракта и кожи, клеток печени, легких и других органов в результате воздействия ионизирующей радиации.

Будучи травмой, лучевое повреждение биологических структур имеет строго количественный характер, то есть малые воздействия могут оказаться незаметными, большие могут вызвать гибельные поражения. Существенную роль играет и мощность дозы радиационного воздействия: одно и то же количество энергии излучения, поглощенное клеткой, вызывает тем большее повреждение биологических структур, чем короче срок облучения. Большие дозы воздействия, растянутые во времени, вызывают существенно меньшие повреждения, чем те же дозы, поглощенные за короткий срок.

Основными характеристиками лучевого повреждения являются таким образом две следующие: биологический и клинический эффект определяется дозой облучения («доза — эффект»), с одной стороны, а с другой, этот эффект обуславливается и мощностью дозы («мощность дозы — эффект»).

82. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез

Термоядерная реакция — это реакция синтеза легких ядер в более тяжелые.

Для ее осуществления необходимо, чтобы исходные нуклоны или легкие ядра сблизились до расстояний, равных или меньших радиуса сферы действия ядерных сил притяжения (т.е. до расстояний 10 -15 м).

Такому взаимному сближению ядер препятствуют кулоновские силы отталкивания, действующие между положительно заряженными ядрами.

Для возникновения реакции синтеза необходимо нагреть вещество большой плотности до сверхвысоких температур (порядка сотен миллионов Кельвин), чтобы кинетическая энергия теплового движения ядер оказалась достаточной для преодоления кулоновских сил отталкивания. При таких температурах вещество существует в виде плазмы.

Поскольку синтез может происходить только при очень высоких температурах, ядерные реакции синтеза и получили название термоядерных реакций (от греч.therme «тепло, жар»).

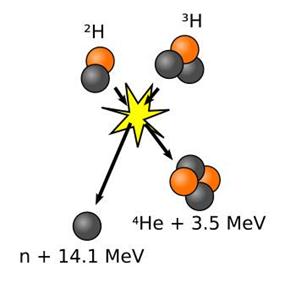

В термоядерных реакциях выделяется огромная энергия. Например, в реакции синтеза дейтерия с образованием гелия

выделяется 3,2 МэВ энергии. В реакции синтеза дейтерия с образованием трития

выделяется 4,0 МэВ энергии, а в реакции

выделяется 17,6 МэВ энергии.

Рис. 1. Схема реакции дейтерий-тритий

В настоящее время контролируемая термоядерная реакция осуществляется путем синтеза дейтерия и трития . Запасов дейтерия должно хватить на миллионы лет, а запасы легко добываемого лития (для получения трития) вполне достаточны для обеспечения потребностей в течение сотен лет.

Однако при этой реакции большая часть (более 80 %) выделяемой кинетической энергии приходится именно на нейтрон. В результате столкновений осколков с другими атомами эта энергия преобразуется в тепловую. Помимо этого, быстрые нейтроны создают значительное количество радиоактивных отходов.

Поэтому наиболее перспективны «безнейтронные» реакции, например, дейтерий + гелий.

У этой реакции отсутствует нейтронный выход, который уносит значительную часть мощности и порождает наведенную радиоактивность в конструкции реактора. Кроме того, запасы гелия-3 на Земле составляют от 500 кг до 1 тонны, однако на Луне он находится в значительном количестве: до 10 млн. тонн (по минимальным оценкам — 500 тысяч тонн). В то же время его можно легко получать и на Земле из широко распространённого в природе лития-6 на существующих ядерных реакторах деления.

На Земле первая термоядерная реакция была осуществлена при взрыве водородной бомбы 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне. «Ее отцом» стал академик Андрей Дмитриевич Сахаров, трижды удостоенный звания Героя Социалистического Труда за разработку термоядерного оружия. Высокую температуру, необходимую для начала термоядерной реакции, в водородной бомбе получали в результате взрыва входящей в ее состав атомной бомбы, играющей роль детонатора. Термоядерные реакции, происходящие при взрывах водородных бомб, являются неуправляемыми.

Рис. 2. Водородная бомба

Управляемые термоядерные реакции

Если бы в земных условиях была возможность осуществлять легко управляемые термоядерные реакции, человечество получило бы практически неисчерпаемый источник энергии, так как запасы водорода на Земле огромны. Однако на пути осуществления энергетически выгодных управляемых термоядерных реакций стоят большие технические трудности. Прежде всего необходимо создавать температуры порядка 10 8 К. Такие сверхвысокие температуры могут быть получены путем создания в плазме электрических разрядов большой мощности.

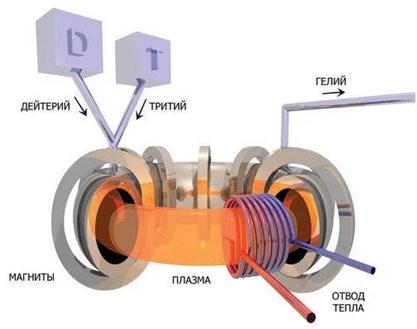

Этот метод используют в установках типа «Токамак» (Тороидальная камера с магнитными катушками), впервые созданных в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. В таких установках плазму создают в тороидальной камере, являющейся вторичной обмоткой мощного импульсного трансформатора. Его первичная обмотка подключена к батарее конденсаторов очень большой емкости. Камеру заполняют дейтерием. При разряде батареи конденсаторов через первичную обмотку в тороидальной камере возбуждается вихревое электрическое поле, вызывающее ионизацию дейтерия и появление в нем мощного импульса электрического тока, что приводит к сильному нагреванию газа и образованию высокотемпературной плазмы, в которой может возникнуть термоядерная реакция.

Рис. 3. Принципиальная схема работы реактора

Главная трудность заключается в том, чтобы удержать плазму внутри камеры в течение 0,1-1 с без ее контакта со стенками камеры, поскольку не существует материалов, способных выдерживать столь высокие температуры. Эту трудность удается частично преодолеть с помощью тороидального магнитного поля, в котором находится камера. Под действием магнитных сил плазма скручивается в шнур и как бы «висит» на линиях индукции магнитного поля, не касаясь стенок камеры.

Началом современной эпохи в изучении возможностей термоядерного синтеза следует считать 1969 год, когда на российской установке Токамак Т3 в плазме объемом около 1 м 3 была достигнута температура 3 млн.°C.

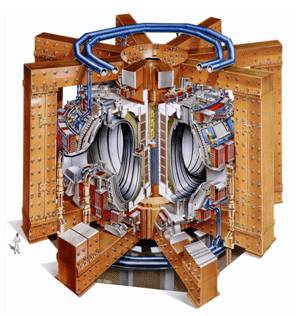

После этого ученые во всем мире признали конструкцию Токамака наиболее перспективной для магнитного удержания плазмы. Уже через несколько лет было принято смелое решение о создании установки JET (Joint European Torus) со значительно большим объемом плазмы (100 м 3 ). Рабочий цикл установки составляет примерно 1 минуту, так как ее тороидальные катушки изготовлены из меди и быстро нагреваются. Эта установка начала работать в 1983 году и остается пока крупнейшим в мире токамаком, обеспечивающим нагрев плазмы до температуры 150 млн.°C.

Рис. 4. Конструкция реактора JET

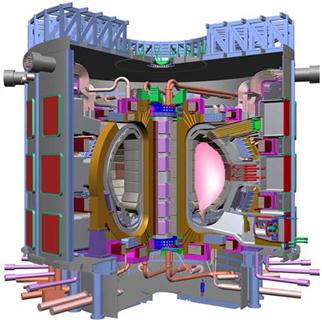

В 2006 представители России, Южной Кореи, Китая, Японии, Индии, Евросоюза и США подписали в Париже соглашение о начале работ по строительству первого Международного термоядерного экспериментального реактора (International Tokamak Experimental Reactor — ITER). Магнитные катушки реактора ITER будут созданы на основе сверхпроводящих материалов (что, в принципе, позволяет работать непрерывно при условии поддержания тока в плазме), так что проектировщики надеются обеспечить гарантированный рабочий цикл длительностью не менее 10 минут.

Рис. 5. Конструкция реактора ITER.

Реактор будет построен в районе города Кадараш (Cadarache), расположенного в 60 километрах от Марселя на юге Франции.

Строительство продлится десять лет, работы на реакторе предполагается проводить в течение двадцати лет. Общая стоимость проекта составляет примерно 10 миллиардов долларов. Сорок процентов расходов будет нести Евросоюз, шестьдесят процентов придутся в равных долях на остальных участников проекта.

Дата добавления: 2014-02-26 ; просмотров: 694 ; Нарушение авторских прав

Источник

Презентация на тему «Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Описание слайда:

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик

Телицина Анна, 133 группа

Описание слайда:

Эффект Доплера

Изменение частоты волн, регистрируемых приемником, которое происходит вследствие движения источника этих волн и приемника. Источник, двигаясь к приемнику, как бы сжимает пружину – волну. Данный эффект наблюдается при распространении звуковых волн (акустический эффект) и электромагнитных волн (оптический эффект).

Описание слайда:

Сущность явления

Эффект Доплера легко наблюдать на практике, когда мимо наблюдателя проезжает машина с включённой сиреной. Предположим, сирена выдаёт какой-то определённый тон, и он не меняется. Когда машина не движется относительно наблюдателя, тогда он слышит именно тот тон, который издаёт сирена. Но если машина будет приближаться к наблюдателю, то частота звуковых волн увеличится, и наблюдатель услышит более высокий тон, чем на самом деле издаёт сирена. В тот момент, когда машина будет проезжать мимо наблюдателя, он услышит тот самый тон, который на самом деле издаёт сирена. А когда машина проедет дальше и будет уже отдаляться, а не приближаться, то наблюдатель услышит более низкий тон, вследствие меньшей частоты звуковых волн.

Описание слайда:

Для волн (например, звука) , распространяющихся в какой-либо среде, нужно принимать во внимание движение как источника, так и приёмника волн относительно этой среды. Для электромагнитных волн (например, света), для распространения которых не нужна никакая среда, в вакууме имеет значение только относительное движение источника и приёмника. Также важен случай, когда в среде движется заряженная частица с релятивистской скоростью. В этом случае в лабораторной системе регистрируется черенковское излучение, имеющее непосредственное отношение к эффекту Доплера.

Описание слайда:

«Разбегание» Галактики

Красное смещение, обусловленное эффектом Доплера, возникает в том случае, когда движение источника света относительно наблюдателя приводит к увеличению расстояния между ними. В релятивистском случае, когда скорость движения источника сравнима со скоростью света, красное смещение может возникнуть и в том случае, если расстояние между движущимся источником и приёмником не изменяется (поперечный эффект Доплера). Красное смещение, возникающее при этом, интерпретируется как результат релятивистского «замедления» времени на источнике по отношению к наблюдателю. Гравитационное красное смещение возникает, когда приёмник света находится в области с меньшим (по модулю) гравитационным потенциалом, чем источник. В классической интерпретации этого эффекта фотоны теряют часть энергии на преодоление сил гравитации. В результате характеризующая фотон частота уменьшается, а длина волны излучения растёт. Примером гравитационного красного смещения может служить наблюдаемое смещение линий в спектрах плотных звёзд – белых карликов. Наибольшие красные смещения наблюдаются в спектрах далёких внегалактических объектов — галактик и квазаров — и интерпретируются как следствие расширения Вселенной.

Описание слайда:

При проведении спектральных исследований (в 1912 году) спиральных и эллиптических «туманностей» ожидалось, что если они действительно расположены за пределами нашей Галактики, то они не участвуют в её вращении и поэтому их лучевые скорости будут свидетельствовать о движении Солнца. Ожидалось, что эти скорости будут порядка 200 – 300 км/с, т. е. будут соответствовать скорости движения Солнца вокруг центра Галактики. Однако лучевые скорости Галактик оказались гораздо больше, они составляли от 1200 км/с до 60900 км/с. В 1929 году Э. Хаббл уже имел возможность сопоставить скорость движения галактики V с расстоянием до неё r для 36 объектов. Оказалось, что эти две величины связаны условием прямой пропорциональности:

V= Hr

Описание слайда:

Это выражение получило название закона Хаббла, а постоянная H — постоянной Хаббла. Её численное значение Хаббл в 1929 году определил в 500 км/(с*Мпк). Однако он ошибся. После многократных исправлений и уточнений этих расстояний значение постоянной Хаббла сейчас принимается равным 50 км/(с*Мпк). Закон Хаббла используется для определения расстояний до далёких галактик и квазаров. Если галактики разбегаются, то это значит, что раньше они были ближе друг к другу, иначе вся Вселенная вообще была сжата если не в точку, то в нечто очень маленькое, а потом последовал «большой взрыв». Зная скорость разбегания галактик после «большого взрыва», можно подсчитать и время, которое прошло со времени «взрыва». Проблема подсчёта этого времени не так уж и проста. Несмотря на очень сложные подсчеты никто до сих пор точного ответа не дал, однако в общем учёные сходятся на времени от 13 до 20 миллиардов лет.

Описание слайда:

Спасибо за внимание!

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Источник