Как фотографировалась невидимая сторона Луны

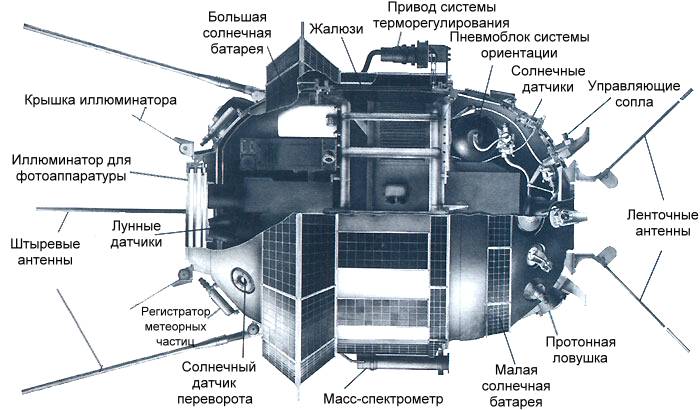

К концу 50-х годов XX века отечественная наука и техника достигли уровня, который позволял запустить автоматическую станцию к Луне. И вот, 4 октября 1959 года, впервые в мире, «лунный фотограф» — автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-3» направилась в сторону нашего естественного спутника. Вес последней ступени ракеты-носителя достигал по тому времени колоссальной величины-1553 кг, из которых 278,5 кг приходилось на научную станцию. Внутри контейнера с научной аппаратурой находилась фототелевизионная установка для получения и последующей передачи на Землю космических снимков Луны.

К 7 октября АМС «Луна-3» достигла района Луны, тогда была проведена (впервые в космической технике) ориентация АМС по опорным объектам — Солнцу и Луне. После этого, ориентация АМС поддерживалась автоматически в течение всего времени фотографирования.

После подачи на борт соответствующей команды с Земли, в 6 ч. 30 мин. по московскому времени, фототелевизионная камера «Енисей» начала съемку невидимой с Земли стороны Луны.

«Съёмка проводилась 7 октября 1959 года, когда Солнце освещало около 70% обратной стороны спутника Земли. Луна-3 сфотографировала почти половину поверхности Луны, из них две трети — невидимой с Земли стороны. Закончив съёмку, «Енисей» осуществил проявку экспонированной плёнки, которая после этого была перемотана в специальный накопитель. Принятый с борта телеметрический сигнал показал, что камера «Енисей» сработала. Но есть что-нибудь на плёнке или нет, поначалу было не ясно. Поступила команда включения аппаратуры станции на передачу телевизионного сигнала. Сначала пошло изображение тест-строки, впечатанной на плёнку ещё на Земле. Окрылённые успехом руководители космической программы приняли решение о включении лентопротяжного устройства. И вот, во время очередного сеанса связи с Луной-3, фиолетовая точка на экране монитора начала строчка за строчкой выписывать первое изображение лунной поверхности. И хотя этот и последующие кадры принимались из космоса изрядно подпорченные «помехами», восторгу учёных и ракетчиков не было предела.

По мере приближения станции к Земле контрастность изображений увеличивалась, а качество «картинки» улучшалась. Когда станция ушла в «тень», часть специалистов получила разрешение покинуть НИПы (наземные измерительные пункты), но основной состав бригад был оставлен для продолжения работ после выхода её из «тени», которое ожидалось 19-20 октября. Увы, в назначенное время Луна-3 не подала признаков жизни — с борта не удалось принять не только телевизионный сигнал, но и телеметрические данные. Самая вероятная причина внезапного молчания — выход из строя передатчиков или источников энергии.

Луна-3 просуществовала ещё несколько месяцев, сделав 11 витков по своей вытянутой орбите, и сгорела в земной атмосфере в апреле 1960 года.»

На Землю удалось передать всего 17 «отсканированных» изображений, после чего связь с космическим аппаратом была потеряна. Прием сигнала осуществляли в Симеизской обсерватории. Материалы съёмок, переданные на Землю, были направлены для изучения в три астрономических учреждения СССР: Главную астрономическую обсерваторию в Пулково, Астрономическую обсерваторию Харьковского университета и Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ.

Разработка межпланетной автоматической станции Луна-3 включала в себя три равнозначных этапа:

- Разработка бортовой фототелевизионной камеры «Енисей»

- Разработка процесса химико-фотографической обработки фотоплёнки и малогабаритного устройства для его осуществления

- Разработка бортовой телепередающей аппаратуры «Енисей-I» и аппаратуры «Енисей-II» для приёма информации на Земле с плёнки, обработанной на борту Луны-3

Все три этапа по значимости действительно равны, ибо отказ на любом из них не позволил бы достичь желаемой цели — получить фотографии обратной стороны Луны. Но на всех этих этапах, связанных между собой, аппаратура сработала точно по заданной программе, и был получен превосходный, уникальный результат.

В соответствии с техническим заданием заказчика плёнка на борту МАС (межпланетной автоматической станции) Луна-3 должна была обрабатываться с учётом следующих обстоятельств:

- наличие невесомости и значительной вибрации;

- температура обрабатывающих растворов могла колебаться в пределах 15 градусов (на Земле температура при обработке чёрно-белой плёнки поддерживается с точностью 0,3 градуса); в дальнейшем оказалось, что температура на станции Луна-3 могла повышаться до 50 и даже 70 градусов;

- отсутствие условий для сушки плёнки после её химико-фотографической обработки;

- объём, выделенный для устройства обработки плёнки, не позволял использовать оборудование, вмещающее более 1 л раствора;

- посадка МАС Луна-3 на Землю не предусматривалась.

Исходя из указанных выше весьма жёстких условий и технического задания, а также учитывая весьма ограниченную площадь для размещения прибора для химико-фотографической обработки плёнки на борту МАС Луна-3, его разработка потребовала огромных усилий, большого объёма научных исследований и конструкторской деятельности.

Эта работа, относящаяся ко II этапу, была поручена Научно-исследовательскому кинофотоинституту (НИКФИ). Она проводилась в лаборатории фотовоспроизведения под общим руководством профессора Н.И. Кириллова.

Непосредственным разработчиком и автором процесса химико-фотографической обработки плёнки для его применения на борту МАС в состоянии невесомости являлась автор настоящей статьи, а малогабаритное устройство для обработки плёнки в этом процессе было сконструировано и изготовлено Е.М.Фельдшеровым.»

Из воспоминаний Александры Павловны Стрельниковой — сотрудника НИКФИ, непосредственного разработчика и автора процесса химико-фотографической обработки плёнки Журнал «Мир техники кино» 2-2006 с.36

«Для фотографирования Луны наши конструкторы создали фототелевизионную аппаратуру, способную работать в сложных условиях космического полёта, устойчивую к изменениям температурного режима, сохраняющую фотоматериалы, несмотря на вредное воздействие космических излучений. Одним из условий работы этой аппаратуры было чёткое взаимодействие всех её механизмов в условиях невесомости.

На межпланетной станции использовался фотоаппарат с двумя объективами. Как известно, от величины фокусного расстояния объектива зависит масштаб даваемого объективом изображения. Один объектив станции имел фокусное расстояние 200 мм и относительное отверстие 1:5,6. Этот объектив давал изображение лунного диска, которое полностью вписывалось в кадр. Другой имел фокусное расстояние 500 мм и относительное отверстие 1:9,5 и позволял фотографировать детали.

После того, как система ориентации навела объективы на Луну, в течение 40 мин. производилась съёмка. Фотографирование велось на специальную 35-миллиметровую плёнку. Сигнал о начале съёмки был подан с Земли по радио, после чего дальнейший процесс съёмки и сложный процесс обработки фотоплёнки производились автоматически по заданной программе. Последний снимок был сделан при расстоянии автоматической межпланетной станции от Луны 68 400 км.

Съёмка производилась с автоматическим изменением экспозиции, с тем чтобы не ошибиться и наверняка получить снимки высокого качества.

Уникальные кадры были проявлены и зафиксированы специальным малогабаритным автоматизированным устройством. Процесс обработки был продуман таким образом, что он почти не зависел от изменения температуры внутри станции и не нарушался вследствие почти полной невесомости аппаратуры и химических реактивов. После обработки плёнка просушивалась, а испарённая влага поглощалась, благодаря чему была обеспечена длительная сохранность фотоплёнки. После всей этой обработки фотоплёнка также автоматически поступала в специальную кассету, где и сохранялась до момента передачи зафиксированных на ней изображений на Землю.

Ещё на Земле, перед посылкой ракеты в сторону Луны, на фотоплёнку были экспонированы испытательные знаки, причём часть этих знаков тут же на Земле была проявлена. Другая часть знаков проявлялась уже на борту межпланетной автоматической станции в процессе обработки заснятых кадров с изображением обратной стороны Луны. Эти знаки были переданы на Землю и дали возможность осуществить контроль процессов съёмки, обработки и передачи изображений . И всё это при расстоянии между наземными наблюдательными пунктами и космической лабораторией почти 500 000 км!»

Массовая Радиобиблиотека (МРБ) #385 — Г.Б.Богатов — Как было получено изображение обратной стороны Луны, Ленинград, 1961

Для того, чтобы получить изображение поверхности Луны потребовалось разработать специальный фототелевизионный комплекс.

Основу этой системы составляют фотоаппарат, компактная проявочная машина и сканирующее устройство. Такое сочетание позволяет передавать большие объёмы информации в течение длительного времени маломощным передатчиком, используя каналы связи с невысокими помехоустойчивостью и частотно-фазовыми характеристиками. Телевизионный способ передачи с большим разрешением предполагает немедленную передачу с широкой полосой частот, чаще всего недоступной на больших расстояниях. В фототелевизионной системе снимок, сделанный с моментальной выдержкой, после проявления и сканирования может передаваться сколько угодно долго. Это позволяет получать качество изображения, недоступное телекамерам.

Следует учитывать, что в момент запуска космической станции «Луна-3» космическая связь делала лишь первые свои шаги. Принимавшаяся на Земле часть излучения бортового передатчика станции была по мощности в 100 млн. раз меньше сигнала, который поступает на антенну обычного бытового телевизора.

Поэтому было принято решение осуществлять фотографирование обратной стороны Луны в два этапа: произвести фотосъёмку и обработку фотоматериала и сканирование фотоизображения и, в дальнейшем, передать радиосигнал на землю. Передача радиосигнала также предусматривала два режима: один — при помощи частотной модуляции — позволял передавать быстро, но менее качественно. Второй — с использованием фазовой модуляции — был более медленным.

В «медленном» режиме работы ТВ комплекса длительность строки равнялась 1,25 с., время передачи кадра – около 30 мин. Потенциальная разрешающая способность — 100 элементов в строке, при 1600 строках в кадре. Этот режим работы был необходим, когда АМС находилась на больших расстояниях от Земли.

В «быстром» режиме частота строчной развертки составляла 50 Гц, время передачи полного кадра (на пленке) – 15 с. На этот режим камера переключалась при подлете АМС к Земле на достаточно близкое расстояние – 40-50 тыс.км.

7 октября 1959 года во время сеанса фотографирования была заснята почти половина поверхности Луны (одна треть — в краевой зоне, две трети — на обратной невидимой с Земли стороне). Фототелевизионное устройство «Енисей» было разработано Ленинградским НИИ телевидения (сам фотоаппарат АФА-Е1 — Красногорским механическим заводом). Фотографирование производилось с выдержками 1/200, 1/400, 1/600 и 1/ 800 с. в течение 40 мин.

Cпециальный фотографический процесс, успешно примененный при первых в истории съемках обратной стороны Луны, был разработан cпециалистами НИКФИ (под руководством С. М. Антонова, К. С. Богомолова, Н. И. Кириллова, Н. С. Овечкиса и В. И. Успенского).

Для тех, кто хотя бы немного знаком с плёночной фотографией, будет удивительным тот факт, что для обработки пленки использовался только один раствор, вместо обычных двух — проявителя и закрепителя с обязательной промежуточной промывкой. В растворе в определенной пропорции были перемешаны несовместимые компоненты: проявитель и закрепитель. Ключевым моментом является разная скорость действия этих компонентов. Проявитель действовал активнее и быстрее, а закрепитель автоматически блокировал процесс проявления, когда достигалась требуемая контрастность изображения.

Для проявления и фиксирования в одном растворе, к которому добавлялись вещества, увеличивающие вязкость (что необходимо в условиях вибрации и невесомости). Для проявки было разработано и изготовлено специальное малогабаритное устройство. Проявление продолжалось около 3 минут. Рабочий раствор не менял свойств при хранении в условиях АМС в течение 15 суток. Процесс допускал интервал температур от 30° до 50° и даже до 70° при небольшом увеличении вуали.

Помимо относительной простоты реализации, он обладал малой зависимостью от окружающей температуры и стабильностью получения нужных характеристик обработки. Этот процесс всесторонне изучался, считался весьма перспективным и разрабатывался применительно к использованию только определенных типов фотопленки.

Сведений о том, кто изобрёл одноступенчатый процесс, нет. Людям всего мира эта технология известна по достижениям космических аппаратов и моментальным камерам Polaroid, которые придумал Эдвин Герберт Лэнд.

Основной соперник СССР в космической гонке, США, реализовал такой подход лишь спустя шесть лет, в ходе миссии Lunar Orbiter.

История примененной в камере «Енисей» фотопленки типа АШ шириной 35 мм необычна. По свидетельству специалистов, промышленность СССР к тому времени еще не освоила производства фотопленки, удовлетворявшей необходимым требованиям. Но выручила «русская смекалка». С середины 50-х годов США стали использовать в разведывательных целях воздушные шары, снабженные специальной фотоаппаратурой. Они запускались с военных баз в странах Западной Европы и, следуя по направлению воздушных течений, появлялись над СССР. Сбито этих «шариков» было немало. Фотопленка с этих шаров-шпионов оказалось по своим параметрам пригодна для использования в бортовой аппаратуре «Енисей». У плёнки был необычно тонкий и сильно задубленный эмульсионный слой, который в процессе обработки впитывал так мало влаги, что пленку нельзя было назвать мокрой, а только слегка влажной. Соответственно и сушка могла производиться путем простого прокатывания пленки на горячем барабане, окруженном влагопоглотителем, тем более, что и подложка и эмульсионный слой выдерживали высокую температуру. Пленка также была предварительно испытана облучением пучков электронов с энергией 12 мэв из бетатрона, причем было доказано, что действие обычных потоков космических лучей не вызовет ее значительного почернения и не затруднит фотографирование, исключая потоки от солнечных вспышек, когда радиация может возрасти до 103 раза (что, однако, происходит не чаще 1—2 раз в год).

Тогда и было принято, в тайне от высокого начальства, решение разрезать её на требуемый размер, отперфорировать и применить для фотографирования невидимой стороны Луны. Отсюда становится понятным озорное обозначение типа фотопленки — «АШ» («американские шарики»).

Источник