Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе «Земля — наш дом во Вселенной»

Светлана Хакимова

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе «Земля — наш дом во Вселенной»

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе

«Земля – наш дом во Вселенной»

Воспитатель: Хакимова Светлана Геннадьевна

МАДОУ №1 «Страна Детства»

— Сформировать у детей понятие «космос», «космическое пространство»

— Объяснить, что представляет собой Солнечная система

— Ввести понятие «звезды», «планеты», «кометы», «спутники»

— Ввести понятие «Вселенная»

— Рассказать о том, как люди мечтали и мечтают покорить космос и как эти мечты воплощаются в реальность

— Воспитывать у детей уважение к труду людей, работа которых связана с освоением космоса

— Воспитывать убеждение в ценности коллективного труда для достижения большой цели, в профессионализме людей любой профессии

— Развивать навыки творческого рассказывания. Добиваться того, чтобы дети придерживались избранной сюжетной линии в рассказывании

— Учить четко, кратко отвечать на конкретно поставленные вопросы

Небо, звездное небо; звезда, планета; Солнце, Земля, Луна; созвездия;

космос, космический корабль, спутник, космический полет, космонавт, скафандр.

Вселенная, галактика, Млечный путь; Солнечная система, планета Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн; искусственный спутник Земли, космодром, ракета – носитель, невесомость, орбита, космическая станция; генеральный конструктор Сергей Павлович Королёв.

Материалы к занятию

— Карта-схема Солнечной системы картинки с изображением фаз Луны и лунного пейзажа.

— Карта звёздного неба или рисунки с изображением созвездий.

Ход занятия

— Ребята, вы знаете, в каком городе мы живём?

— А где находится город Москва, в какой стране?

— Страна Россия- одна из множеств стран на нашей планете Земля.

— А вы знаете, какая она, наша планета?

-Да, круглая, большая, синяя.

— В древности люди считали, что Земля огромная и плоская, как блин или как тарелка, и можно добраться до края Земли.

Даже находились смельчаки, которые мечтали добраться до этого края и посмотреть, а что там, на краю Земли, и можно ли с него упасть. Они отправлялись в путь пешком, или верхом на лошади, или на корабле.

Те люди, которые путешествовали пешком или верхом, добирались рано или поздно до большой воды – моря или океана – и считали,что их путешествие закончено: вот он, край Земли, и ничего, кроме воды, дальше уже нет. Но были и такие, которые дойдя, до берега моря, пересаживались на корабль и продолжали своё путешествие. Вот эти мореплаватели и убедились, в конце концов, что, отправляясь в путь из какого-то места и двигаясь всегда в одном направлении, они почему-то возвращаются туда, откуда начали путешествие.

«Почему же так происходит?»— задумались люди. Да потому, вдруг сообразил кто-то, что Земля не плоская, как блин. Нет, она круглая, как шар.

Вот у нас в группе лежат небольшие мячи. Возьмите их. А ещё нам понадобятся фломастеры. А теперь представьте, что вы путешественники и каждый из вас стоит на верхушке шара. Поставьте туда кончик фломастера. Теперь ваш путь пойдёт всё время вниз. Ведите фломастер вниз по мячу, а мяч поворачивайте вслед за движением фломастера. Если вы будете аккуратно двигать фломастер в одном направлении, то скоро окажетесь в той же точке, откуда начали свой путь.

Вот так и наши путешественники убедились, что земля – это шар. Что же тогда окружает Землю? А окружает её огромное пространство, которое называется космическим пространством или космосом. Это пространство не пустое, оно заполнено различными телами – звёздами, планетами, кометами, метеоритами.

Мы с вами сегодня поговорим о том, что такое звёзды. Раньше, когда люди считали Землю плоской, они думали, что днём она накрыта голубым колпаком – небом, по которому движется Солнце. А по ночам какой-то огромный великан закрывает её чёрным колпаком. Только колпак этот дырявый, в нём много маленьких дырочек, через которые на Землю попадает свет. Вот эти дырочки и есть звёзды.

Только потом люди поняли, что звёзды совсем другое. — Кто из вас читал или слышал, что такое звёзды? — Ответы детей. — Правильно, звёзды – это огромные огненные шары. — А почему же они кажутся такими маленькими? — Потому, что далеко. – Да потому, что они находятся очень далеко от нас. – А какая звезда ближе всего? — ?. –Это звезда –Солнце. Она даёт нашей планете свет и тепло, без неё не было бы жизни на Земле.

Все звёзды очень разные и по размеру, и по температуре. Они все – огненные шары, одни более горячие, другие – менее. Поэтому и цвет у звёзд разный. Самые горячие – белые, чуть менее горячие – голубые, потом жёлтые и красные. То есть самые яркие звёзды на нашем небе – голубые и белые.

Часть2 Беседа с детьми «Путешествие начинается»Вопросы к беседе:1 этап: Какая она, Луна? — Что такое Луна? Как она выглядит? — Ответы детей. – Как вы думаете, Луна по размерам больше Земли? — Ответы детей. – А она больше Солнца? — Ответы детей. – Почему же Луна кажется нам гораздо больше звёзд? — А вы знаете, как образовались кратеры на Луне? (Кратеры — это впадины на поверхности Луны, которые появились в результате столкновения Луны с метеоритами, падающими из космоса). слайд10

— Как вы думаете, почему на Земле нет таких кратеров, как на Луне? — Ответы детей. – Землю защищает атмосфера, метеориты просто не долетают до поверхности Земли, они сгорают в атмосфере. Атмосфера – это воздушная оболочка Земли.

— А вы знаете, почему Луна каждую ночь выглядит по разному? — ?. – Рассказ о фазах Луны. Показываю картинку, на которой показаны эти фазы. слайд 12

— Луна светит не собственным, а отражённым светом. Солнечные лучи освещают, Луну и поэтому мы можем видеть её. Луна вращается вокруг Земли. Случается так, что часть Луны бывает, скрыта в тени Земли, тогда Солнце освещает не всю её поверхность, а только часть. Эту часть, месяц, мы видим на ночном небе.2 этап: Что такое Солнечная система? — У звезды — Солнца – есть своя семья. В неё входят 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца.

Часть 3 Заключительная. Итак, в космосе есть много разных звёзд. Вокруг некоторых из них вращаются планеты. Может быть, на этих планетах тоже есть живые существа, как и на Земле. Но чтобы жизнь стала возможна, планеты должны быть не слишком горячими, но и не слишком холодными, на них обязательно должны быть атмосфера и вода. Пока мы ничего не знаем о других обитаемых планетах. Почему? — Ответы детей. – Да потому, что планеты у далёких звёзд рассмотреть нельзя даже в самый сильный телескоп. И пока никакой космический корабль, существующий на Земле, не может долететь до звёзд.Люди уже сделали свой первый шаг в космос: они построили космические корабли, которые могут подниматься с поверхности Земли в космическое пространство. Люди долетели до Луны и как следует рассмотрели её, даже путешествовали по её поверхности.Сейчас люди осваивают уже всю Солнечную систему: запускают космические автоматы к планетам, готовят ракеты и космонавтов для путешествия к ним. И здесь их ждёт много удивительных открытий. А следующим шагом будут полёты к звёздам. Кто знает, ребята, и кто-нибудь из вас сможет совершить такой полёт. Для этого нужно не бояться мечтать и фантазировать, а также уметь идти к поставленной цели, преодолевать все препятствия.

Источник

ЛЕКЦИЯ 3. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ

На протяжении всей истории науки в круг интересов землеведения входили разработки представлений об окружающем человека мире — планете Земля, Солнечной системе, Вселенной. Первой математически обоснованной моделью мироздания была геоцентрическая система К. Птолемея (165—87 гг. до н.э.), которая правильно для того времени отображала доступную для непосредственного наблюдения часть мира. Только через 1500 лет утвердилась гелиоцентрическая модель Солнечной системы Н. Коперника (1473-1543).

Успехи физической теории и астрономии конца XIX в. и появление первых оптических телескопов привели к созданию представлений о неизменной Вселенной. Разработка теории относительности и ее приложение к решению космологических парадоксов (гравитационного, фотометрического) создали релятивистскую теорию Вселенной, которая первоначально была представлена А. Эйнштейном как статическая модель. В 1922—1924 гг. А.А. Фридманом были получены решения уравнений общей теории относительности для вещества, равномерно заполняющего все пространство (модель однородной изотропной Вселенной), которые показали нестационарность Вселенной — она должна расширяться или сжиматься. В 1929 г. Э. Хаббл обнаружил расширение Вселенной, опровергнув представление о ее незыблемости. Теоретические результаты А.А.Фридмана и Э.Хаббла позволили ввести понятие «начала» в эволюцию Вселенной и объяснить ее структуру.

В 1946—1948 гг. Г. Гамов разработал теорию «горячей» Вселенной, согласно которой в начале эволюции вещество Вселенной имело температуру и плотность, недостижимые экспериментально. В 1965 г. было открыто реликтовое микроволновое фоновое излучение, имевшее изначально очень высокую температуру, что экспериментально подтвердило теорию Г. Гамова.

Так расширялись наши представления о мире в пространственном и временном отношении. Если в течение длительного времени Вселенная рассматривалась как среда, включающая небесные тела различного ранга, то согласно современным представлениям, Вселенная — это упорядоченная система, развивающаяся однонаправленно. Наряду с этим возникло допущение, что Вселенная не обязательно исчерпывает понятие материального мира и возможно существуют другие Вселенные, где не обязательно действуют известные законы мироздания.

Вселенная — это окружающий нас материальный мир, безграничный во времени и пространстве. Границы Вселенной скорее всего будут раздвигаться по мере появления новых возможностей непосредственного наблюдения, т.е. они относительны для каждого момента времени.

Вселенная является одним из конкретно-научных объектов экспериментального исследования. Предполагается, что фундаментальные законы естествознания верны для всей Вселенной.

Состояние Вселенной. Вселенная — это нестационарный объект, состояние которого зависит от времени. Согласно господствующей теории, в настоящее время Вселенная расширяется: большинство галактик (за исключением ближайших к нашей) удаляются от нас и друг относительно друга. Скорость удаления (разбегания) тем больше, чем дальше находится галактика — источник излучения. Эта зависимость описывается уравнением Хаббла:

где v — скорость удаления, км/с; R — расстояние до галактики, св. год; Н — коэффициент пропорциональности, или постоянная Хаббла, Н= 15×10 -6 км/(с×св. год). Установлено, что скорость разбегания возрастает.

Одним из доказательств расширения Вселенной служит «красное смещение спектральных линий» (эффект Доплера): спектральные линии поглощения в удаляющихся от наблюдателя объектах всегда смещаются в сторону длинных (красных) волн спектра, а приближающихся — коротких (голубых).

Спектральным линиям поглощения от всех галактик присуще смещение в красную сторону, а значит, имеет место расширение.

Плотность вещества Вселенной. Распределение плотности вещества в отдельных частях Вселенной различается более чем на 30 порядков. Самая высокая плотность, если не принимать во внимание микромир (например, атомное ядро), присуща нейтронным звездам (около 10 14 г/см 3 ), самая низкая (10 -24 г/см 3 ) — Галактике в целом.По данным Ф.Ю.Зигеля, нормальная плотность межзвездного вещества в пересчете на атомы водорода составляет одну молекулу (2 атома) в 10 см 3 , в уплотненных облаках — туманностях она достигает нескольких тысяч молекул. Если концентрация превышает 20 атомов водорода в 1 см 3 , то начинается процесс сближения, перерастающий в аккрецию (слипание).

Вещественный состав. Из общей массы вещества Вселенной только около 1/10 является видимым (светящимся), остальные 9/10 — невидимое (несветящееся) вещество. Видимое вещество, о составе которого можно уверенно судить по характеру спектра излучения, представлено в основном водородом (80—70%) и гелием (20—30%). Других химических элементов в светящейся массе вещества настолько мало, что ими можно пренебречь. Во Вселенной не обнаружено значительного количества антивещества, за исключением малой доли антипротонов в космических лучах.

Вселенная заполнена электромагнитным излучением, которое называют реликтовым, т.е. оставшимся от ранних стадий эволюции Вселенной.

Однородность, изотропность и структурность. В глобальном масштабе Вселенная считается изотропной и однородной. Признаком изотропности, т.е. независимости свойств объектов от направления в пространстве, является равномерность распределения реликтового излучения. Самые точные современные измерения не обнаружили отклонений в интенсивности этого излучения в разных направлениях и в зависимости от времени суток, что одновременно свидетельствует о большой однородности Вселенной.

Другой особенностью Вселенной является неоднородность и структурность (дискретность) в малом масштабе. В глобальном масштабе в сотни мегапарсек вещество Вселенной можно рассматривать как однородную непрерывную среду, частицами которой являются галактики и даже скопления галактик. При более детальном рассмотрении отмечается структурированность Вселенной. Структурными элементами Вселенной являются космические тела, прежде всего звезды, образующие звездные системы разного ранга: галактика — скопление галактик — Метагалактика.Для них характерны локализация в пространстве, движение вокруг общего центра, определенная морфология и иерархия.

Галактика Млечного Пути состоит из 1011 звезд и межзвездной среды. Она принадлежит к спиралевидным системам, которые имеют плоскость симметрии (плоскость диска) и ось симметрии (ось вращения). Сплюснутость диска Галактики, наблюдаемая визуально, свидетельствует о значительной скорости ее вращения вокруг оси. Абсолютная линейная скорость ее объектов постоянна и равна 220—250 км/с (возможно, что она возрастает для очень удаленных от центра объектов). Период вращения Солнца вокруг центра Галактики составляет 160—200 млн лет (в среднем 180 млн лет) и называется галактическим годом.

Эволюция Вселенной. В соответствии с моделью расширяющейся Вселенной, разработанной А.А.Фридманом на основании общей теории относительности А. Эйнштейна, установлено, что:

1) в начале эволюции Вселенная пережила состояние космологической сингулярности, когда плотность ее вещества равнялась

2) вещество, находящееся в сингулярном состоянии, подверглось внезапному расширению, которое можно сравнить со взрывом («Большой взрыв»);

3) в условиях нестационарности расширяющейся Вселенной плотность и температура вещества убывают во времени, т.е. в процессе эволюции;

4) при температуре порядка 10 9 К осуществлялся нуклеосинтез, в результате которого произошла химическая дифференциация вещества и возникла химическая структура Вселенной;

5) исходя из этого Вселенная не могла существовать вечно и ее возраст определяют от 13 до 18 млрд лет.

Солнечная система — это Солнце и совокупность небесных тел: 9 планет и их спутники (на 2002 г. их число составило 100), множество астероидов, комет и метеоров, которые вращаются вокруг Солнца или заходят (как кометы) в Солнечную систему.Основные сведения об объектах Солнечной системы содержат рис. 3.1 и табл. 3.1.

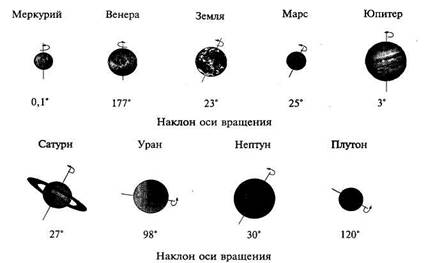

Рис. 3.1. Направление и наклон осей вращения планет Солнечной системы

Таблица 3.1. Некоторые физические параметры планет Солнечной системы

| Объект Солнечной системы | Расстояние от Солнца | радиус, км | число земных радиусов | масса, 10 23 кг | масса относительно Земли | средняя плотность, г/см 3 | период обращения по орбите, число земных суток | период обращения вокруг своей оси | число спутников лун | альбедо | ускорение силы тяжести на экваторе, м/с 2 | скорость отрыва от притяжения планеты, м/с | наличие и состав атмосферы, % | средняя температура на поверхности, °С |

| млн км | а.е. | |||||||||||||

| Солнце | — | 695 400 | 1,989×10 7 | 332,80 | 1,41 | 25-36[1] 59 сут 243 сут[2] 23 ч 56 мин 4с 27 ч 32 мин | 9[3] | — | 618,0 | Отсутствует Отсутствует СО2, N2, Н2О N2, O2, СО2, Аr, Н2О Очень разряженная | ||||

| Меркурий | 57,9 | 0,39 | 0,38 | 3,30 | 0,05 | 5,43 | 0,11 | 3,70 | 4,4 | |||||

| Венера | 108,2 | 0,72 | 0,95 | 48,68 | 0,89 | 5,25 | 0,65 | 8,87 | 10,4 | |||||

| Земля | 149,6 | 1,0 | 1,0 | 59,74 | 1,0 | 5,52 | 365,26 | 0,37 | 9,78 | 11,2 | ||||

| Луна | 1,0 | 0,27 | 0,74 | 0,0123 | 3,34 | 29,5 | — | 0,12 | 1,63 | 2,4 | -20 | |||

| Марс | 227,9 | 1,5 | 0,53 | 6,42 | 0,11 | 3,95 | 24 ч 37 мин 23 с | 0,15 | 3,69 | 5,0 | СО2 (95,3), N2 (2,7), Аr (1,6), О2 (0,15), Н2О (0,03) | -53 | ||

| Юпитер | 778,3 | 5,2 | 18986,0 | 1,33 | 11,86 лет | 9 ч 30 мин 30 с | 0,52 | 23,12 | 59,5 | Н (77), Не (23) | -128 | |||

| Сатурн | 1429,4 | 9,5 | 5684,6 | 0,69 | 29,46 лет | 10 ч 14 мин | 0,47 | 8,96 | 35,5 | Н, Не | -170 | |||

| Уран | 2871,0 | 19,2 | 25 362 | 868,3 | 1,29 | 84,07 лет | 11 ч3 | 0,51 | 8,69 | 21,3 | Н (83), Не (15), СН4 (2) | -143 | ||

| Нептун | 4504,3 | 30,1 | 24 624 | 1024,3 | 1,64 | 164,8 лет | 16ч | 0,41 | 11,00 | 23,5 | Н, Не, СН4 | -155 | ||

| Плутон | 5913,5 | 39,5 | 0,18 | 0,15 | 0,002 | 2,03 | 247,7 | 6,4 сут | 0,30 | 0,66 | 1,3 | N2, CO, NH4 | -210 |

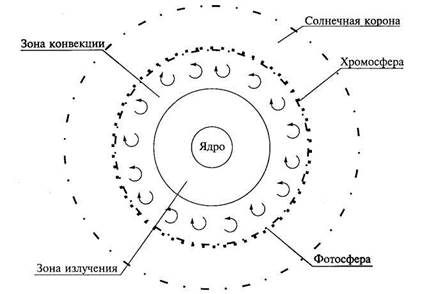

Солнце имеет оболочечное строение (рис. 3.2). В центре выделяют ядро с радиусом примерно 1/3 солнечного, давлением 250 млрд атм, температурой более 15 млн К и плотностью 1,5×10 5 кг/м 3 (в 150 раз больше плотности воды). В ядре генерируется почти вся энергия Солнца, которая передается через зону излучения, где свет многократно поглощается веществом и излучается вновь. Выше располагается зона конвекции (перемешивания), в которой вещество приходит в движение вследствие неравномерности переноса тепла (процесс, аналогичный переносу энергии в кипящем чайнике). Видимая поверхность Солнца образована его атмосферой.Ее нижняя часть мощностью около 300 км, излучающая основную часть радиации, называется фотосферой. Это самое «холодное» место на Солнце с температурой, уменьшающейся от 6000 до 4500 К в верхних слоях. Фотосфера образована гранулами диаметром 1000— 2000км, расстояние между которыми от 300 до 600 км. Гранулы создают общий фон для различных солнечных образований — протуберанцев, факелов, пятен. Над фотосферой до высоты 14 тыс. км располагается хромосфера. Во время полных лунных затмений она видна как розовый нимб, окружающий темный диск. Температура в хромосфере увеличивается и в верхних слоях достигает нескольких десятков тысяч градусов. Самая внешняя и самая разреженная часть солнечной атмосферы — солнечная корона — простирается на расстояния в несколько десятков солнечных радиусов. Температура здесь превышает 1 млн град.

Таблица 3.2. Химический состав Солнца и планет земной группы, % (по А. А. Маракушеву)

| Элемент | Солнце | Меркурий | Венера | Земля | Марс |

| Si | 34,70 | 16,45 | 33,03 | 31,26 | 36,44 |

| Fe | 30,90 | 63,07 | 30,93 | 34,50 | 24,78 |

| Mg | 27,40 | 15,65 | 31,21 | 29,43 | 34,33 |

| Na | 2,19 | — | — | — | — |

| Al | 1,74 | 0,97 | 2,03 | 1,90 | 2,29 |

| Ca | 1,56 | 0,88 | 1,62 | 1,53 | 1,73 |

| Ni | 0,90 | 2,98 | 1,18 | 1,38 | 0,43 |

Рис. 3.2. Строение Солнца

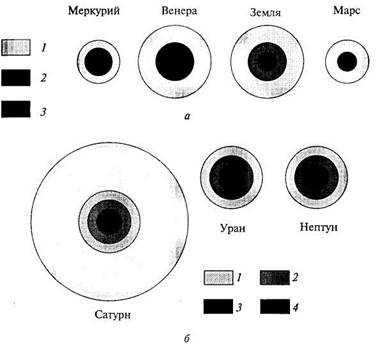

Планеты Солнечной системы подразделяют на две группы: внутренние, или планеты земной группы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, и внешние, или планеты-гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Предполагаемый вещественный состав планет показан на рис. 3.3.

Планеты земной группы. Внутренние планеты имеют относительно небольшие размеры, высокую плотность и внутреннюю дифференциацию вещества. Их отличает повышенная концентрация углерода, азота и кислорода, недостаток водорода и гелия. Для планет земной группы характерна тектоническая асимметрия: структура коры северных полушарий планет отличается от южных.

Меркурий — самая близкая к Солнцу планета. Среди планет Солнечной системы ее отличает самая вытянутая эллиптическая орбита. Температура на освещенной стороне составляет 325—437°С, на ночной — от -123 до -185°С.Американский космический корабль «Маринер-10» в 1974 г. обнаружил на Меркурии разреженную атмосферу (давление 10 -11 атм), состоящую из гелия и водорода в соотношении 50:1. Магнитное поле Меркурия в 100 раз слабее земного, что в значительной степени связано с медленным вращением планеты вокруг своей оси. Поверхность Меркурия имеет много общего с поверхностью Луны, но преобладает материковый рельеф. Наряду с похожими на лунные кратерами разных размеров отмечены отсутствующие на Луне эскарпы — обрывы, высотой 2—3 км и протяженностью в сотни и тысячи километров.

Рис. 3.3. Строение и предполагаемый вещественный состав планет (по Г. В.Войткевичу): а — земной группы: 1, 2, 3 — силикатное, металлическое, сульфидметаллическое вещества соответственно; б — гигантов: 1 — молекулярный водород; 2 — металлический водород; 3 — водяной лед; 4 — ядро, сложенное каменным или железокаменным материалом

Масса Меркурия составляет 1/18 массы Земли. Несмотря на небольшие размеры, Меркурий имеет необычайно высокую плотность (5,42 г/см 3 ), близкую к плотности Земли. Высокая плотность указывает на наличие горячего, и вероятно, расплавленного, металлического ядра, на которое приходится около 62% массы планеты. Ядро окружено силикатной оболочкой мощностью около 600 км. О химическом составе поверхностных пород и недр Меркурия можно судить лишь по косвенным данным. Отражательная способность меркурианского реголита свидетельствует о том, что он состоит из тех же пород, которые слагают лунный грунт.

Венера оборачивается вокруг своей оси еще медленнее (за 244 земных дня), чем Меркурий, причем в обратном направлении, поэтому Солнце на Венере восходит на западе и заходит на востоке. Масса Венеры составляет 81% земной массы. Вес предметов на Венере только на 10% меньше их веса на Земле. Полагают, что кора планеты маломощная (15-20 км) и ее основная часть представлена силикатами, сменяющимися на глубине 3224 км железным ядром. Рельеф планеты расчлененный — горные цепи высотой до 8 км чередуются с кратерами диаметром в десятки километров (максимально до 160 км) и глубиной до 0,5 км. Обширные выровненные пространства покрыты каменистыми россыпями остроугольных обломков. Вблизи экватора обнаружена гигантская линейная впадина длиной до 1500 км и шириной 150 км при глубине до 2 км. Венера не имеет дипольного магнитного поля, что объясняют ее высокой температурой. На поверхности планеты температура равна (468+7)°С, а на глубине, очевидно, — 700-800°С.

Для Венеры характерна очень плотная атмосфера. На поверхности атмосферное давление составляет не менее 90—100 атм, что соответствует давлению земных морей на глубине 1000 м. По химическому составу атмосфера состоит в основном из диоксида углерода с примесью азота, водяных паров, кислорода, серной кислоты, хлористого и фтористого водорода. Считают, что атмосфера Венеры примерно соответствует земной на ранних этапах ее становления (3,8—3,3 млрд лет назад). Облачный слой атмосферы простирается с высоты 35 км до 70 км. Нижний ярус облаков на 75—80% состоит из серной кислоты, кроме того, присутствуют плавиковая и соляная кислоты. Находясь на 50 млн км ближе Земли к Солнцу, Венера получает в два раза больше тепла, чем наша планета — 3,6 кал/(см 2 ×мин). Эту энергию аккумулирует углекислая атмосфера, обусловливающая огромный парниковый эффект и высокие температуры венерианской поверхности — горячей и, по-видимому, сухой. Космическая информация свидетельствует о своеобразном свечении Венеры, что, вероятно, объясняется высокими температурами поверхностных пород.

Для Венеры характерна сложная динамика облаков. Вероятно, на высоте около 40 км существуют мощные полярные вихри и сильные ветры. У поверхности планеты ветры слабее — около 3 м/с (очевидно, из-за отсутствия значительных перепадов приповерхностной температуры), что подтверждается отсутствием пыли в местах посадок спускаемых аппаратов станций «Венера». Плотная атмосфера долгое время не позволяла судить о породах венерианской поверхности. Анализ естественной радиоактивности изотопов урана, тория и калия в грунтах показал результаты, близкие к земным базальтам и частично гранитам. Поверхностные породы обладают намагниченностью.

Марс расположен на 75 млн км дальше от Солнца, чем Земля, поэтому марсианские сутки длиннее земных, а солнечной энергии к нему поступает в 2,3 раза меньше по сравнению с Землей. Период обращения вокруг оси почти как у Земли. Наклон оси к плоскости орбиты обеспечивает смену сезонов года и наличие «климатических» поясов — жаркого экваториального, двух умеренных и двух полярных. В связи с малым количеством поступающей солнечной энергии контрасты тепловых поясов и сезонов года выражены слабее земных.

Плотность атмосферы Марса в 130 раз меньше, чем Земли и равна всего 0,01 атм. В состав атмосферы входят диоксид углерода, азот, аргон, кислород, пары воды. Суточные колебания температуры превышают 100°С: на экваторе днем — около 10—20°, а на полюсах — ниже -100°С. Большие различия температуры наблюдаются между дневной и ночной сторонами планеты: от 10—30 до -120°С. На высоте около 40 км Марс окружен озоновым слоем. Для Марса отмечено слабое дипольное магнитное поле (на экваторе оно в 500 раз слабее земного).

Поверхность планеты изрыта многочисленными кратерами вулканического и метеоритного происхождения. Перепады высот в среднем составляют 12—14 км, но огромная кальдера вулкана «Никс Олимпикс» (Снега Олимпа) поднимается на 24 км. Диаметр ее основания равен 500 км, а кратера — 65 км. Некоторые вулканы являются действующими. Особенность планеты — наличие огромных тектонических трещин (например, каньон Маринер длиной 4000 км и шириной 2000 км при глубине до 6 км), напоминающих земные грабены и морфоскульптуры, соответствующие речным долинам.

На снимках Марса видны участки, имеющие светлую окраску («материковые» районы, сложенные, очевидно, гранитами), желтый цвет («морские» районы, сложенные, очевидно, базальтами) и белоснежный облик (ледниковые полярные шапки). Наблюдения за полярными районами планеты установили изменчивость очертаний ледяных массивов. По предположениям ученых, ледниковые полярные шапки сложены замерзшим диоксидом углерода и, возможно, водяным льдом. Красноватый цвет поверхности Марса обусловлен, вероятно, гематитизацией и лимонитизацией (окислением железа) горных пород, которые возможны при наличии воды и кислорода. Очевидно, они поступают изнутри при прогревании поверхности в дневное время или с газовыми эксгаляциями, которые растапливают мерзлоту.

Исследование горных пород показало следующее соотношение химических элементов (%): кремнезем — 13—15, оксиды железа — 12—16, кальций — 3—8, алюминий — 2—7, магний — 5, сера — 3, а также калий, титан, фосфор, хром, никель, ванадий. Грунт Марса по составу сходен с некоторыми земными вулканическими породами, но обогащен соединениями железа и обеднен кремнеземом. Органических образований на поверхности не обнаружено. В приповерхностных слоях планеты (с глубины 50 см) грунты скованы вечной мерзлотой, простирающейся вглубь до 1 км. В недрах планеты температура достигает 800—1500°С. Предполагают, что на небольшой глубине температура должна составлять 15—25°С, а вода может находиться в жидком состоянии. В этих условиях могут существовать простейшие живые организмы, следы жизнедеятельности которых пока не найдены.

Марс обладает двумя спутниками — Фобосом (27х21х19 км) и Деймосом (15x12x11 км), которые, очевидно, являются осколками астероидов. Орбита первого проходит в 5000 км от планеты, второго — в 20 000 км.

В табл. 3.2 показан химический состав планет земной группы. Из таблицы видно, что для Меркурия характерны самые высокие концентрации железа и никеля и самые низкие кремния и магния.

Планеты-гиганты. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун заметно отличаются от планет земной группы. Удаленность этих планет от Солнца позволила им сохранить значительное количество первичного водорода и гелия, потерянных планетами земной группы под воздействием «солнечного ветра» и из-за недостаточности собственных гравитационных сил. Хотя плотность вещества внешних планет невелика (0,7—1,8 г/см 3 ), объемы и массы их огромны.

Самой крупной планетой является Юпитер, по объему в 1300 раз, а по массе более чем в 318 раз превосходящий Землю. За ним следует Сатурн, масса которого в 95 раз превышает массу Земли. В этих планетах сосредоточено 92,5% массы всех планет Солнечной системы (71,2% у Юпитера и 21,3% у Сатурна). Замыкают группу внешних планет два близнеца-гиганта — Уран и Нептун. Важной особенностью является наличие у этих планет каменных спутников, что, вероятно, свидетельствует об их внешнем космическом происхождении и не связано с дифференциацией вещества самих планет, сформированных сгущениями преимущественно в газообразном состоянии. Многие исследователи считают, что центральные части этих планет твердые.

Юпитер с характерными пятнами и полосами на поверхности, которые параллельны экватору и имеют изменчивые очертания, является самой доступной для исследования планетой. Масса Юпитера лишь на два порядка меньше солнечной. Ось почти перпендикулярна к плоскости орбиты.

Юпитер обладает мощной атмосферой и сильным магнитным полем (в 10 раз сильнее земного), что определяет наличие вокруг планеты мощных радиационных поясов из протонов и электронов, захваченных магнитным полем Юпитера из «солнечного ветра». Атмосфера Юпитера, кроме молекулярного водорода и гелия, содержит разнообразные примеси (метан, аммиак, окиси углерода, пары воды, молекулы фосфина, цианистого водорода и др.). Присутствие этих веществ, возможно, является следствием ассимиляции разнородного материала из Космоса. Расслоенная водородно-гелиевая масса достигает мощности 4000 км и, вследствие неравномерного распределения примесей, образует полосы и пятна.

Огромная масса Юпитера предполагает наличие мощного жидкого или полужидкого ядра астеносферного типа, которое может быть источником вулканизма. Последнее, по всей вероятности, объясняет существование Большого Красного Пятна, наблюдения за которым ведутся с XVII в. При наличии полужидкого или твердого тела-ядра на планете должен быть сильный парниковый эффект.

По мнению некоторых ученых, Юпитер выполняет в Солнечной системе роль своеобразного «пылесоса» — его мощное магнитно-гравитационное поле перехватывает блуждающие во Вселенной кометы, астероиды и другие тела. Наглядным примером явился захват и падение на Юпитер кометы «Шумейкер—Леви-9» в 1994 г. Сила притяжения оказалась настолько большой, что комета раскололась на отдельные обломки, которые со скоростью свыше 200 тыс. км/ч врезались в атмосферу Юпитера. Каждый взрыв достигал мощности в миллионы мегатонн, а наблюдатели с Земли видели пятна взрывов и расходящиеся волны возбужденной атмосферы.

На начало 2013 г. число спутников Юпитера достигло 67, треть из которых имеет собственные имена. Для многих из них характерно обратное вращение и малые размеры — от 2 до 4 км. Четыре самых крупных спутника — Ганимед, Каллисто, Ио, Европа — носят название Галилеевых. Спутники сложены твердым каменным материалом, видимо, силикатного состава. На них обнаружены действующие вулканы, следы льда и, возможно, жидкостей, в том числе воды.

Сатурн, «окольцованная» планета, представляет не меньший интерес. Его средняя плотность, рассчитанная по видимому радиусу, очень низкая — 0,69 г/см 3 (без атмосферы — около 5,85 г/см 3 ). Мощность атмосферного слоя оценивается в 37—40 тыс. км. Отличительной особенностью Сатурна является кольцо, расположенное выше облачного слоя атмосферы. Его диаметр составляет 274 тыс. км, что почти вдвое больше диаметра планеты, мощность — около 2 км. По наблюдениям с космических станций установлено, что кольцо состоит из ряда мелких колец, находящихся на разном расстоянии друг от друга. Вещество колец представлено твердыми обломками, очевидно, силикатных пород и ледяных глыб размером от пылинки до нескольких метров. Атмосферное давление на Сатурне в 1,5 раза больше земного, а средняя температура поверхности около -180°С. Магнитное поле планеты по напряженности почти вдвое меньше земного, а его полярность противоположна полярности земного поля.

Вблизи Сатурна обнаружено 37 спутников (по состоянию на 2012 г.). Самый далекий из них — Феба (диаметр 110 км) находится в 13 млн км от планеты и оборачивается вокруг нее за 550 дней. Самый близкий — Мимас (диаметр 195 км) располагается в 185,4 тыс. км и совершает полный оборот за 2266 час. Загадкой является присутствие углеводородов на спутниках Сатурна, а возможно, и на самой планете.

Уран. Ось вращения Урана расположена почти в плоскости орбиты. Планета обладает магнитным полем, полярность которого противоположна земной, а напряженность меньше земной.

В плотной атмосфере Урана, мощность которой 8500 км, обнаружены кольцевые образования, пятна, вихри, струйные течения, что свидетельствует о неспокойной циркуляции воздушных масс. Направления ветров в основном совпадают с вращением планеты, но в высоких широтах их скорость увеличивается. Зеленовато-голубой цвет холодной атмосферы Урана может быть обусловлен наличием радикалов [ОН — ]. Содержание гелия в атмосфере достигает 15%, в нижних слоях обнаружены метановые облака.

Вокруг планеты обнаружены 10 колец шириной от нескольких сотен метров до нескольких километров, состоящих из частиц около 1 м в диаметре. Внутри колец движутся каменные глыбы неправильной формы и диаметром 16—24 км, названные спутниками-«пастухами» (вероятно, это астероиды).

Среди 27 спутников Урана пять выделяются значительными размерами (от 1580 до 470 км в диаметре), остальные — менее 100 км. Все они похожи на астероиды, захваченные гравитационным полем Урана. На шаровидной поверхности некоторых из них замечены гигантские линейные полосы — трещины, возможно, следы скользящих ударов метеоритов.

Нептун — самая удаленная от Солнца планета. Облака атмосферы образованы в основном метаном. В верхних слоях атмосферы наблюдаются потоки ветра, несущегося со сверхзвуковой скоростью. Это означает существование в атмосфере градиентов температуры и давления, вызванных, видимо, внутренним разогревом планеты.

Источник