Опера с символом солнца

Art Traffic. Культура. Искусство запись закреплена

«Победа над Солнцем» (1913)

«Победа над Солнцем» — футуристический спектакль-опера поэта Алексея Кручёных, композитора Михаила Матюшина и художника Казимира Малевича, целиком построенная на литературной, музыкальной и живописной алогичности. Одна из наиболее провокационных и нестандартных постановок XX столетия. Опера стала примером совместной работы поэтов и художников, синтеза искусств — слова, музыки и формы.

«В пределах сценической коробки впервые рождалась живописная стереометрия, устанавливалась строгая система объемов, сводившая до минимума элементы случайности, навязываемой ей извне движениями человеческих фигур. Самые эти фигуры кромсались лезвиями фаров, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежащими не только разложению на составные части, но и совершенному растворению в живописном пространстве. Единственной реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю люциферическую суету мира». Б. Лившиц

Опера повествует о том, как группа «будетлян» отправилась завоевывать Солнце. Обычно это понимается как победа передовой техники будущего над старой природой, но также присутствует и тайный мотив победы над «солнцем русской поэзии», т. е. Пушкиным, которого в то время футуристы активно сбрасывали с парохода современности. Либретто широко пользовалось заумью (оставаясь довольно понятным), музыка была хроматической и диссонансной, а оформление — карикатурным, преувеличивавшим характеристики того или иного персонажа.

Осенью 1913 года кубофутуристы — Объединенный комитет «Союза молодежи» решает организовать футуристический театр. Пьесы были заказаны Маяковскому и Крученых. Возникает идея постановки футуристической оперы с характерным названием «Победа над Солнцем». В середине июля Малевич и Крученых приехали на дачу Матюшина, где состоялся «Первый всероссийский съезд футуристов», включавший, правда, всего трех участников — Матюшина, Малевича и Крученых. Было решено создать театр, назвав его «Будетлянин» и перевернуть основы представления россиян о театре. «Победа над Солнцем» создавалась как «произведение программно-футуристическое, как выражение алогизма в слове, изображении и музыке». Крученых при написании либретто руководствовался своей поэтической концепцией «заумного языка».

Матюшин так писал о замысле постановки: «Опера имеет глубокое внутреннее содержание, издеваясь над старым романтизмом и многопустословием вся Победа над Солнцем есть победа над старым привычным понятием о солнце как о красоте».

Малевич в статье «Театр» (1917) подчеркнул оглушительное новаторство спектаклей: «Звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки, слова, и буквозвуки Алексея Крученых распылили вещевое слово. Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мозга, раскрыла перед глазами дикой толпы дороги, торчащие и в землю, и в небо. Мы открыли новую дорогу театру».

Авторы «Победы над Солнцем» воспевали идею строительства нового будущего, которое может быть построено только после разрушения старого. И каждый из них достигал этого собственными средствами: Малевич — супрематическими построениями, Крученых — заумью, а Матюшин — диссонантностью музыкальной ткани.

Вклад художников-оформителей, в первую очередь Малевича, в спектакль, до сих пор является главным художественным достоинством спектакля, благодаря которому он вошел в историю культуры.

«Эта была живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма», писал об оформлении Бенедикт Лившиц — то есть работа над постановкой послужила толчком Малевичу для рождения супрематизма. Кроме того, знаменитый «Черный квадрат» Малевича впервые возник в декорациях к «Победе над солнцем» (1-е действие, 5-я сцена) как пластическое выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы: черный квадрат вместо солнечного круга. По задумке Малевича, квадрат закрывал солнце, а белая окантовка символизировала пробивающиеся лучи.

«Декорации Малевича с фантасмагорическими изображениями-осколками видимого мира, его костюмы, где господствовала безоглядная деформация актерских фигур, создавали в резких лучах прожекторов небывалые сценические эффекты». Работа Малевича вела к понятию Bühnenarchitektur (с нем. — «сценическая архитектура»), то есть трехмерной кинетической взаимодействующей целостности.

«Декорации ко всем картинам построены по одному принципу. Кажется, что действие всегда происходит внутри какого-то куба. Грани этого куба не дают возможности выйти за его пределы, но в то же время явно ощущается стремление в глубину, в пространство задника сцены».

1-я картина решена в черно-белой гамме, в декорациях 2 картины, наряду со ступенеобразным мотивом появляется мотив закручивающейся спирали и появляется черно-зеленая гамма. «Третья и четвертая картины усиливают это напряжение. В них появляется все больше абстрактных фигур и линий, которые заполняют все пространство. Кульминацией является эскиз четвертой картины с его мотивом Солнца, которое уже почти закрыто абстрактными фигурами Нового мира». В 5-й картине (Новом мире) поле поделено пополам на черную и белую часть диагональю. В 6-й картине все поле задника занято трубами, колесами, так как представляет собой гимн машинерии.

В тексте Крученых, густо замешанном на зауми, повествовалось о Будетлянских силачах, беспощадно разрушающих все общепринятые нормы здравого смысла. Среди героев оперы числятся:

Первый Будетлянский силач

Второй Будетлянский силач

Нерон и Калигула в одном лице

Путешественник по времени

Злонамеренный

Забияка

Враг

Вражеский воин

Спортсмен

Могильщик

Авиатор

Разговорщик по телефону

Пестрый глаз

Новички

Трусы

Чтец

Толстяк

Деятельный

Внимательный рабочий

Молодой человек

Пилот

Хор

Кручёных провозглашал победу техники и силы над стихией и романтикой природы, замену природного, несовершенного солнца новым рукотворным, электрическим светом. Старое вечное Солнце выступало символом прежнего порядка вещей, подлежащего искоренению, — борьба с ними увенчивалась полной победой Будетлянских силачей: хор в конце первого дейма (неологизм Хлебникова, обозначающий действие) докладывал: «Мы вырвали солнце со свежими корнями / Они пропахли арифметикой жирные/ Вот оно смотрите».

Спектакль состоит из двух действий (дейм, как назвал их Крученых): в первом дейме, включающем в себя четыре картины, происходит главное событие спектакля — пленение Солнца, которое происходит за сценой, невидимое зрителю. Будетлянские силачи разрывают занавес. Во второй картине появляются новые действующие персонажи — вражеские воины в костюмах турок, но затем выходят поющие силачи, из реплик которых становится ясно, что борьба с солнцем еще не закончилась. Третья картина символизирует конец борьбы, победу над ненавистным светилом, в ней появляются Похоронщики. Всю картину составляет их песня.

Кульминацией действия является четвертая картина. Из реплик персонажа, названного Разговорщиком по телефону, зритель узнает о пленении Солнца. Из «десятых стран», вернулись воины-победители, несущие Солнце. Они провозглашают новые законы мироздания: «Знайте, что земля не вертится». Картина заканчивается своего рода гимном — описанием нового мира и нового человека.

Начало второго дейма происходит уже в совершенно новом мире — в так называемом Десятом стране. Нарушены все законы времени и пространства. От прошлого не осталось и следа, но что делать с настоящим, новые люди не знают. Шестая (финальная) картина представляет собой вторую кульминацию: Толстяк не может выйти из дома, так как прежние законы пространства не действуют. И в противовес этому на сцену вновь выходят стройные ряды спортсменов. Этот торжественный парад сопровождается полетом аэропланов. Все сливается в сплошной шум и заканчивается падением аэроплана (хотя это событие вновь происходит за сценой, а зрители видят лишь поломанное крыло). Ничто не может повредить празднику — появляется Авиатор, которому только «башмак попортило». Заканчивается праздничное действо военной песней, утверждающей ту же мысль о бессмертии «новых» людей, что и в начале оперы, тем самым логически замыкая ее.

Действие по терминологии А. Е. Крученых называется «деймо», однако род этого слова определить однозначно невозможно, поскольку в либретто даны два варианта: средний и женский («1-е деймо», но «2-я деймо»).

Малевич писал: «звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки».

Александра Шатских: «В музыке щедро использовались диссонансные аккорды, извлекаемые из расстроенного рояля; звуковую заумную какофонию усиливал хор студентов, поющий невпопад, где намеренно, а где случайно. Спектакли, предназначенные взорвать пошлость общественного вкуса, нацелены были прежде всего на вселенский скандал — и публика незамедлительно откликнулась на художническую провокацию».

Согласно критикам и поклонникам того времени, опера была «злой и противоречащей пародией на оперы Верди».

Сохранились только фрагменты оригинальной музыки Матюшина: https://vk.com/wall-52526415_12990

Спектакли футуристов состоялись в начале декабря 1913 года в помещении театра «Луна-парк» на Офицерской улице. 2 и 4 декабря шла трагедия «Владимир Маяковский» в декорациях П. Филонова и И. Школьника; 3 и 5 декабря шла «Победа над Солнцем».

Подготовка премьерного спектакля свелась к двум репетициям. Опера была показана дважды, исполняли ее в основном актеры-любители (большей частью студенты). Исключение составили лишь два профессиональных певца. По свидетельствам современников, единственным инструментом, который удалось раздобыть для постановки, было расстроенное фортепиано, которое окрестили «старой кастрюлей».

Описание постановки: «После «Пролога», написанного Хлебниковым и произнесенного Крученых, занавес был не раздвинут, а разорван пополам. На сцене, ослепительно освещенной прожектором, появились ошеломившие зрителей своей абсурдностью, внешним видом и поведением персонажи: Нерон, Похоронщик, Неприятель, Авиатор, Калигула, Трусливый, Некий злонамеренный, Внимательный рабочий. Особое впечатление произвели громадные фигуры Будетлянских силачей. Спектакль шел в атмосфере непрекращающегося скандала. Публика разделилась на два лагеря — бурно возмущавшихся и приветствовавших оперу. Последних было меньшинство».

Реакция публики: «Спектакли, предназначенные взорвать пошлость общественного вкуса, нацелены были прежде всего на вселенский скандал — и публика незамедлительно откликнулась на художническую провокацию. Зрители в переполненном зале, неведомо для них самих, включались в представление как своеобразные со-творцы».

Из воспоминаний Матюшина: «В день первого спектакля в зрительном зале все время стоял «страшный скандал». Зрители резко делились на сочувствующих и негодующих. Наши меценаты были страшно смущены скандалом и сами из директорской ложи показывали знаки негодования и свистели вместе с негодующими».

Крученых пишет: «Впечатление от оперы было настолько ошеломляющим, что когда после «Победы над Солнцем» начали вызывать автора, главный администратор Фокин, воспользовавшись всеобщей суматохой, заявил публике из ложи: — Его увезли в сумасшедший дом! все же я протискался сквозь кулисы, закивал и раскланялся».

В 1913 году состоялась первая постановка (в Санкт-Петербурге). Второй раз — в 1920 году (в Витебске), и до 1980-х гг. опера не возобновлялась. В последующие годы её постановки были экспериментальными, свободно интерпретируя исходный материал — музыкальный (революционный для своего времени), визуальный и драматургический. Ввиду его гибкости и актуальности интерес к постановкам не угасает, по сей день подталкивая современных театральных деятелей к реализации своего видения.

1. 2. Свою трактовку в 1997 году предложил РАМТ: не реконструкция постановки 1913 года, но самостоятельное произведение с новой музыкой Стефана Андрусенко и новым оформлением, в том числе костюмами.

3. В честь 100-летия премьеры — постановка оперы в 2013 году в Театре Стаса Намина

4. Еще одна попытка обратиться к «Победе над Солнцем» была сделана в 1983 году, когда опера была реконструирована силами Западно-Берлинской академии искусств при участии Калифорнийского института искусств (Лос-Анджелес).

5. Победа над солнцем. Новая постановка 1993 Вена/Москва

Режиссура и «аккузматические проекции» — Дитер Кауфманн

Костюмы (вдохновлены Малевичем) Эрика Раймер

6. «Победа над Солнцем». Документальный фильм

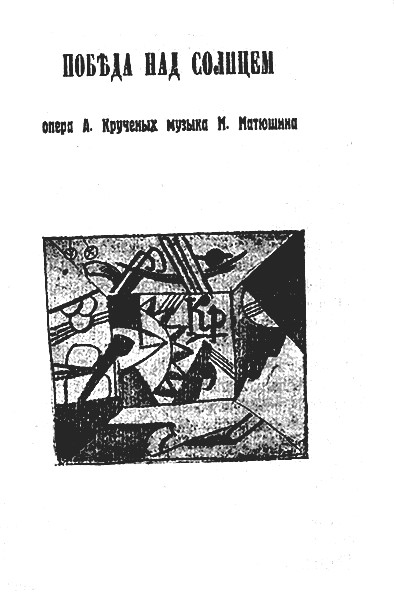

Файл: Издание «Победы над Солнцем» — книжечка с либретто и музыкальными фрагментами оперы, продавалась в дни спектакля (1913)

Источник

«ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ»

«ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ»

В 1913 году в доме Михаила Матюшина на станции Уусикирко состоялся «Первый всероссийский съезд баячей будущего» (футуристов). Присутствовали там только трое: Матюшин, Кручёных и Малевич. Ни Маяковского, ни Бурлюка, ни Хлебникова: тот уже почти было приехал, да пошёл купаться и случайно деньги уронил в воду.

На съезде было решено, что футуристам следует менять театр как самое синтетическое и динамическое из искусств, разом охватывающее и музыку, и поэзию, и изобразительность. Решили поставить ряд футуристических пьес: трагедию «Владимир Маяковский» в авторском исполнении, драматическую сказку «Снежимочка» Хлебникова и оперу «Победа над солнцем» Кручёных.

О постановке оперы «Победа над солнцем» Михаил Матюшин рассказал в своей неизданной книге «Творческий путь художника», а поэт Бенедикт Лифшиц — в воспоминаниях о футуризме «Полутораглазый стрелец».

Это было действо, складывавшееся из странной музыки (Матюшин), диковинного сюжета и слога (Кручёных), а также невероятных декораций и костюмов (Малевич). При этом сотворцы постоянно совещались, текст и музыка подвергались общей критике и менялись. Пьеса была посвящена победе техники и авиации над космическими силами природы, в частности, над солнцем. По ходу сюжета будетлянские силачи разрушали все нормы здравого смысла и боролись с солнцем — символом старого, естественного порядка вещей. Другие действующие лица были такие: Нерон и Калигула в одном лице, Путешественник по всем векам, Некто злонамеренный, Разговорщик по телефону, Пёстрый глаз, Новые, Авиатор, Забияка, Похоронщики и так далее…

Деньги на постановку дали Александр Фокин, хозяин Театра миниатюр на Троицкой, и Левкий Жевержеев — глава «Союза молодёжи» и по совместительству директор фабрики по производству парчи. Они побывали на первых репетициях в Театре миниатюр. Матюшин вспоминал: «Фокин, прослушав первый акт оперы, весело закричал: „Нравятся мне эти ребята!“…»

Сняли Театр Комиссаржевской на Офицерской улице. Денег, однако, дали мало: не хватило ни на нормальный рояль, ни на актёров — большинство ролей играли студенты, которым скромный гонорар казался весьма неплохим, хористов худо-бедно набрали из оперетты. Только два исполнителя, тенор и баритон, были артистами оперы, и те попросили не писать на афише их имён. Им было стыдно петь такую, например, «чушь»:

Мы заперли в дом,

Пусть там пьяницы

Ходят разные нагишом.

Нет у нас песен,

Что тешили плесень

Не оставляй оружия к обеду за обедом,

Ни за гречневой кашей.

Не срежешь? Взапуски…

Кручёных играл роль Неприятеля, дерущегося с самим собой, и заодно Чтеца. Общих репетиций было только две — считая генеральную.

Малевичу долго не давали материала для декораций. В конце концов денег дали меньше, чем предполагалось, и времени оставалось мало. Тем не менее он написал за четыре дня 12 огромных декораций, изображавших сложные машины, и создал костюмы. Например, костюмы громадных будетлянских силачей были сделаны из картона, причём плечи он сделал на высоте рта, а головы — в виде шлема из картона, отчего силачи получились огромными.

Кручёных писал о декорациях и костюмах Малевича:

«Декорации Малевича состояли из больших плоскостей: треугольники, круги, части машин. Действующие лица в масках, напоминающих современные противогазы. „Дикари“ (актёры) напоминали движущиеся машины. Костюмы по рисункам Малевича же были построены кубически: картон и проволока».

Этот картон, между прочим, спас одного из актёров — певца Рихтера, который исполнял роль Авиатора. По ходу пьесы Авиатор-Рихтер пел свою арию «Озер спит», а Некто злонамеренный выползал на сцену и стрелял в него из ружья. Выстрел должен был быть холостым, но перед генеральной репетицией кто-то оказался и вправду злонамеренным и вложил в ружьё пыж. Картонные латы защитили Рихтера, он отделался ушибом.

Помимо декораций и костюмов Малевич сделал и осветительную работу. В те времена современной осветительной аппаратуры ещё не было, тем интереснее его изобретение, которое, по воспоминаниям Бенедикта Лифшица, сделало спектакль поразительным, — «прожектора выхватывали из темноты то один, то другой предмет», «свет стал началом, творящим форму». Лучи отсекали всё, что не вписывалось в объёмы кубов или шаров. Лившиц отмечал, что найденный Малевичем приём был сходен со скульптурным динамизмом Умберто Боччони — итальянского футуриста, чьи работы Малевич знал и высоко ставил. Так что вдобавок к декорациям Малевичу удалось создать и трёхмерное (плюс время) зрелище.

Бенедикт Лифшиц вообще считал, что Малевич спас всю пьесу:

«Это была живописная заумь, предварявшая исступлённую беспредметность супрематизма, но как разительно отличалась она от той зауми, которую декламировали и пели люди в треуголках и панцирях! Здесь — высокая организованность материала, напряжение, воля, ничего случайного, там — хаос, расхлябанность, произвол, эпилептические судороги…»

Малевич позже приводил «Победу над солнцем» в пример своим ученикам, сравнивая себя с Павлом Филоновым, который делал декорации для «Владимира Маяковского»: «Мне удалось за три дня записать двенадцать аршин холста, а Филонов за три дня написал три большие станковые картины. И получилось, что на моих холстах был виден каждый маленький винтик, он виден был на весь театр. А когда поставили картины Филонова, то оказалось, что дальше второго ряда ничего не было видно». Потому что, торжествовал Малевич, «у меня — не живопись, а цветопись, я покрываю цветом всю плоскость, чтобы луч зрения имел ровно одну опорную точку и глаз не „увязал“ в разных пространственных расстояниях». Писать декорации ему приходилось под глум артистов оперетты, которые играли в этом театре.

Музыка Матюшина тоже была, как и стихи Кручёных и декорации Малевича, «беспредметной». В то время Матюшин занимался созданием звуковых микроструктур, разрушая привычную темперированную систему. Его микроструктуры должны были основываться на ультрахроматике: не полтона, а четверть, треть тона также были в ней важны. В «Победе над солнцем» этого не было, но были зато всевозможные звуковые эффекты, к примеру грохот пушек и шум работающего мотора.

Он писал Матюшину из Москвы в сентябре 1913 года: «Ах, как бы я хотел Вас увидеть, хоть один день, что с музыкой у Вас, у меня большая надежда, что Вы вывезете, побольше взрыва и стона земли, где огонь, а также метания цилиндрических звуков прищемляющих железо, медь, и артиста. О как всё рисуется мощно, сильно».

Михаил Матюшин, как и Алексей Кручёных в стихах, так и не стал настоящим супрематистом музыки — ни Арнольдом Шёнбергом, ни Джоном Кейджем. Всё это (что Малевич воспринял бы как своё), вся эта «застывшая масса музыкального куба» появилась в музыке иначе или позже.

Наконец появились анонсы в газетах — в «Луна-парке» состоятся «первые в мире постановки футуристов театра». 2 и 4 декабря — трагедия «Владимир Маяковский», а 3 и 5 декабря — опера Матюшина «Победа над солнцем». Жевержееву удалось создать ажиотаж, все билеты были проданы мгновенно, несмотря на высокие цены. Любопытство подогревали газетчики: в одном из консервативных изданий появилась «Исповедь актёра-футуриста» — студента, который ради заработка решился участвовать в спектакле «Владимир Маяковский», но, в конце концов, совесть и достоинство взяли верх, и он с возмущением отказался декламировать «такой бессмысленный вздор, как стихи Маяковского». Конечно, всё это дополнительно усилило интерес публики.

И вот наступил день премьеры. Зал был полон. За день до этого с успехом прошла премьера «Владимира Маяковского», который, конечно, держался в большой степени на фигуре автора, он же главный и почти единственный исполнитель, он же — лирический герой. Было, конечно, и возмущение, но всё же Маяковский скорее имел успех, чем наоборот. «Победа над солнцем» вызвала у публики гораздо более противоречивые чувства. Она начиналась с хлебниковского пролога, всячески зазывавшего в театр:

Созерцавель поведёт вас,

Созерцебен есть вождебен,

Сборище мрачных вождей

От мучав и ужасавлей до веселян и нездешних смеяв

и веселогов пройдут перед внимательными видухами

и созерцалями и глядарями: минавы, бывавы, певавы,

бытавы, идуньи, зовавы, величавы, судьбоспоры и

Зовавы позовут вас, как и полунебесные оттудни.

Публика смеялась и свистела. После пролога два будетлянских силача в треугольных шлемах разодрали занавес надвое вместо того, чтобы его раздвинуть. Малевич в статье «Театр» (1917) описывал это так: «Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мозга, раскрыла перед глазами дикой толпы дороги, торчащие в землю и в небо».

Обложка к изданию оперы на музыку Михаила Матюшина «Победа над солнцем». Бумага, печать. 1913 г.

Зрители реагировали: не переставая стоял страшный шум и скандал, кто вопил радостно, кто возмущённо. В рецензии на спектакль было написано: «Почти после каждой реплики в публике раздавалось какое-нибудь остроумное словечко, и вскоре в театре сделалось вместо одного два представления: одно — на сцене, другое — в публике». Среди публики сидели московские эгофутуристы, разодетые в парчу и шелка, с ожерельями на лбах и рисунками на лицах. Спонсор Фокин присоединился к возмущённым воплям и в конце спектакля, когда публика принялась вызывать автора, закричал из ложи: «Его увезли в сумасшедший дом!» Для Кручёных не было лучшего комплимента: его назвали безумцем!

Так родилась эта уже почти супрематическая вещь, первая рок-опера в мире. В целом, опера удалась, хотя Маяковский за счёт своих актёрских данных имел больший успех. Малевич был весьма доволен своими декорациями и эскизами. Для него «Победа над солнцем» стала первым опытом выхода из кубизма. Позднее он говорил, что супрематизм родился именно в работе над этой оперой. Действительно, здесь был сделан решающий шаг, но не последний — нужен был ещё один, чисто живописный. Таким шагом стал кубофутуризм, совместивший футуризм и алогизм с кубизмом и переплавивший их в нечто небывалое, далёкое от того и другого.

Читайте также

Сосны, освещенные солнцем

Сосны, освещенные солнцем Этюд, написанный в Сестрорецке, – шедевр пленэрной живописи Шишкина. «Вырисовывая» кистью смолистые стволы сосен, художник «вдруг» переходит на волшебную маэстрию мелкого подвижного мазка: передает отдельными пятнами-всполохами развесистую

Победа мастера [ «Последняя ночь»][3]

Победа мастера [ «Последняя ночь»][3] Один большой художник говорил, что делит своих учеников на две категории: одни, придя в мастерскую, первой же работой поражают всех. Другие начинают скромно. Он предпочитал вторую категорию: из них-то и выходили подлинные мастера.Ю.

Победа должна быть крылатой!

Победа должна быть крылатой! В пору моего пионерского детства в мальчишеской среде было не принято «выделяться». Грубо говоря, коллектив не любил выскочек. Не знаю, осуществлялся ли этим какой-то древний демократический принцип равенства. Ведь, скажем, в Древней Греции

Глава 8 Под солнцем М. Пиала

Глава 8 Под солнцем М. Пиала Как рассказывал Жерар в своих «Украденных письмах», они впервые встретились с Морисом Пиала, когда тот готовился к съемкам фильма «Раскрытая пасть». Произошло это в кафе на Елисейских Полях. Тогда у Жерара уже была договоренность с Б. Блие,

Источник