Итоговый тест с ответами по экологии для 11 класса

1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания изучает наука:

а) экология +

б) зоология

в) ботаника

2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, популяций, сообществ, называют:

а) абиотическими факторами

б) движущими силами эволюции +

в) биотическими факторами

3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы жизнедеятельности организмов протекают наиболее интенсивно – фактор:

а) ограничивающий

б) биотический

в) оптимальный +

4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), населяющих определенную территорию называют:

а) биоценоз +

б) популяция

в) биомасса

5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют:

а) продуцентами

б) хемотрофы

в) редуцентами +

6. Количество особей данного вида на единице площади или в единице объема (например, для планктона):

а) биомасса

б) плотность популяции +

в) видовое разнообразие

7. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию света или энергию химических связей неорганических соединений, называются:

а) консументами

б) гетеротрофами

в) продуцентами +

8. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в экосистемах, включающее потребителей и весь спектр их источников питания:

а) пищевая сеть +

б) пищевая цепь

в) цепь питания

9. Географическое изображение соотношения между продуцентами, консументами и редуцентами, выраженное в единицах массы:

а) экологическая пирамида

б) пирамида численности

в) пирамида численности +

10. Самая низкая биомасса растений и продуктивность:

а) в тропиках

б) в тундре +

в) в степях

11. Способность к восстановлению и поддержанию определенной численности в популяции называется:

а) саморегуляцией популяции +

б) плотностью популяции

в) продуктивностью популяции

12. Сигналом к сезонным изменениям является:

а) количество пищи

б) длина дня +

в) взаимоотношения между организмами

13. В агроценозе пшеницу относят к продуцентам:

а) синтезируют органические вещества +

б) окисляют органические вещества

в) разлагают органические вещества

14. На зиму у растений откладываются запасные вещества:

а) жиры

б) белки

в) углеводы +

15. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в каком-либо одном месте (географической области):

а) эндемичный вид +

б) возникающий вид

в) исчезающий вид

16. Основной причиной неустойчивости экосистемы является:

а) недостаток пищевых ресурсов

б) несбалансированный круговорот веществ +

в) повышенная численность некоторых видов

17. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося повышением устойчивости сообщества, называется:

а) флуктуацией

б) интеграцией

в) сукцессией +

18. Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе:

а) антропогенные и абиотические

б) абиотические и биотические +

в) антропогенные и биотические

19. Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; определение изменений, вызванных антропогенным воздействием, называется:

а) экологическими последствиями

б) экологической борьбой

в) экологическим мониторингом +

20. Продуценты в экосистеме дубравы:

а) разлагают органические вещества

б) образуют органические вещества +

в) поглощают готовые органические вещества

21. Самая высокая продуктивность:

а) тропические леса +

б) лиственные леса

в) смешанные леса

22. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ:

а) консументы

б) продуценты +

в) детритофаги

23. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка определяется биомассой:

а) микроорганизмов

б) хищников

в) растений +

24. Наиболее подвержены изменениям компоненты биоценоза:

а) консументы

б) продуценты +

в) редуценты

25. Способность организмов реагировать на чередование в течение суток периодов света и темноты определенной продолжительности:

а) фотопериодизм

б) биотические факторы

в) биологические часы +

26. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в каком-либо одном месте (географической области):

а) развивающий вид

б) эндемичный вид +

в) возникающий вид

27. Приспособление животных к перенесению зимнего времени года:

а) зимняя спячка +

б) зимний покой

в) анабиоз

28. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов, произрастающая на данной территории:

а) фауна

б) сообщество

в) флора +

29. В биогеоценозе в отличие от агроценоза:

а) поглощенные растениями элементы из почвы, со временем в нее возвращаются +

б) цепи питания короткие

в) круговорот не замкнутый

30. Какой способ уничтожения вредителей сельского и лесного хозяйства принадлежит к группе биологических методов борьбы:

а) внесение органических удобрений

б) привлечение животных – редуцентов +

в) привлечение плотоядных животных

Источник

Фотосинтез

Типы питания

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ — пища) — организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος — иной + τροφή — пища) — организмы, использующие для питания готовые органические вещества.

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις — смешение + τροφή — пища) — организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.

Фотосинтез

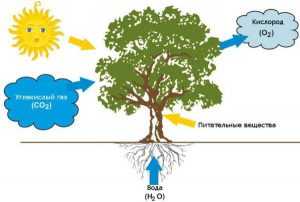

Фотосинтез (греч. φῶς — свет и σύνθεσις — синтез) — сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.

Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός — зелёный и φύλλον — лист) — зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую или светозащитную функции.

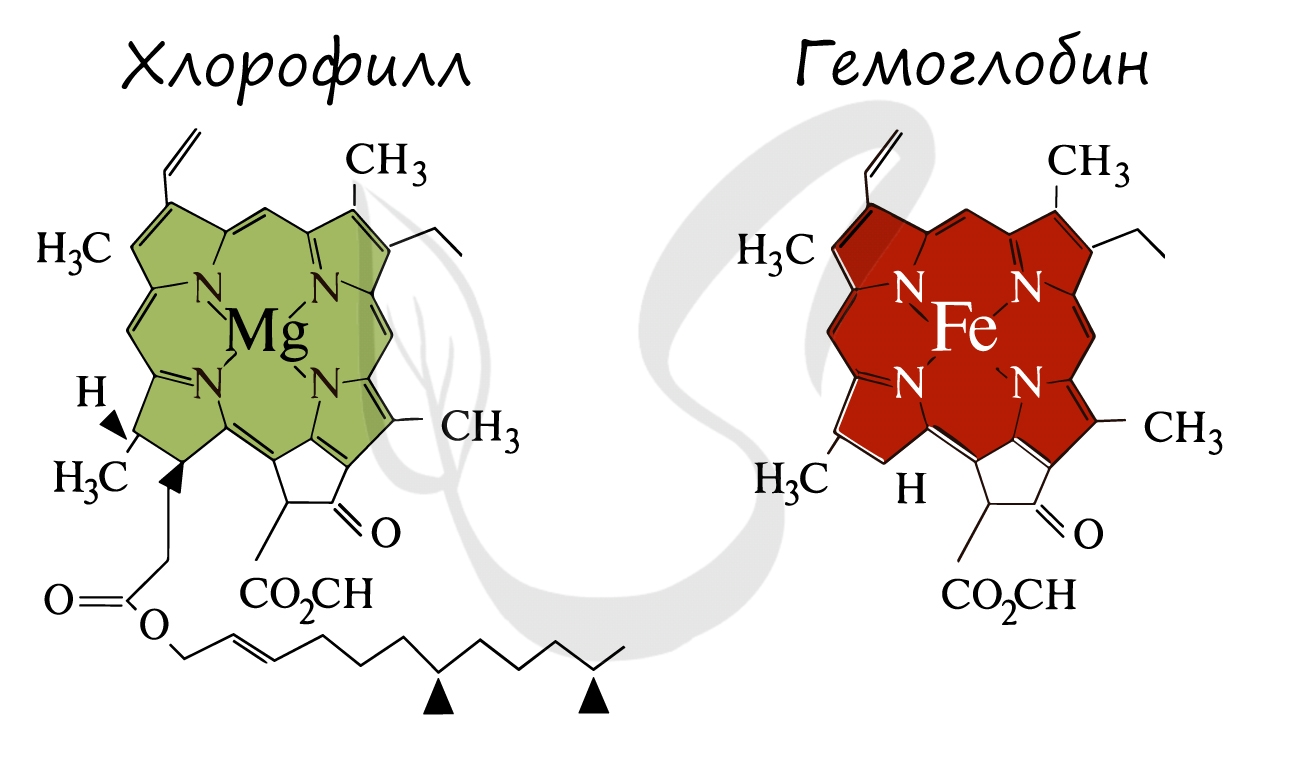

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического»

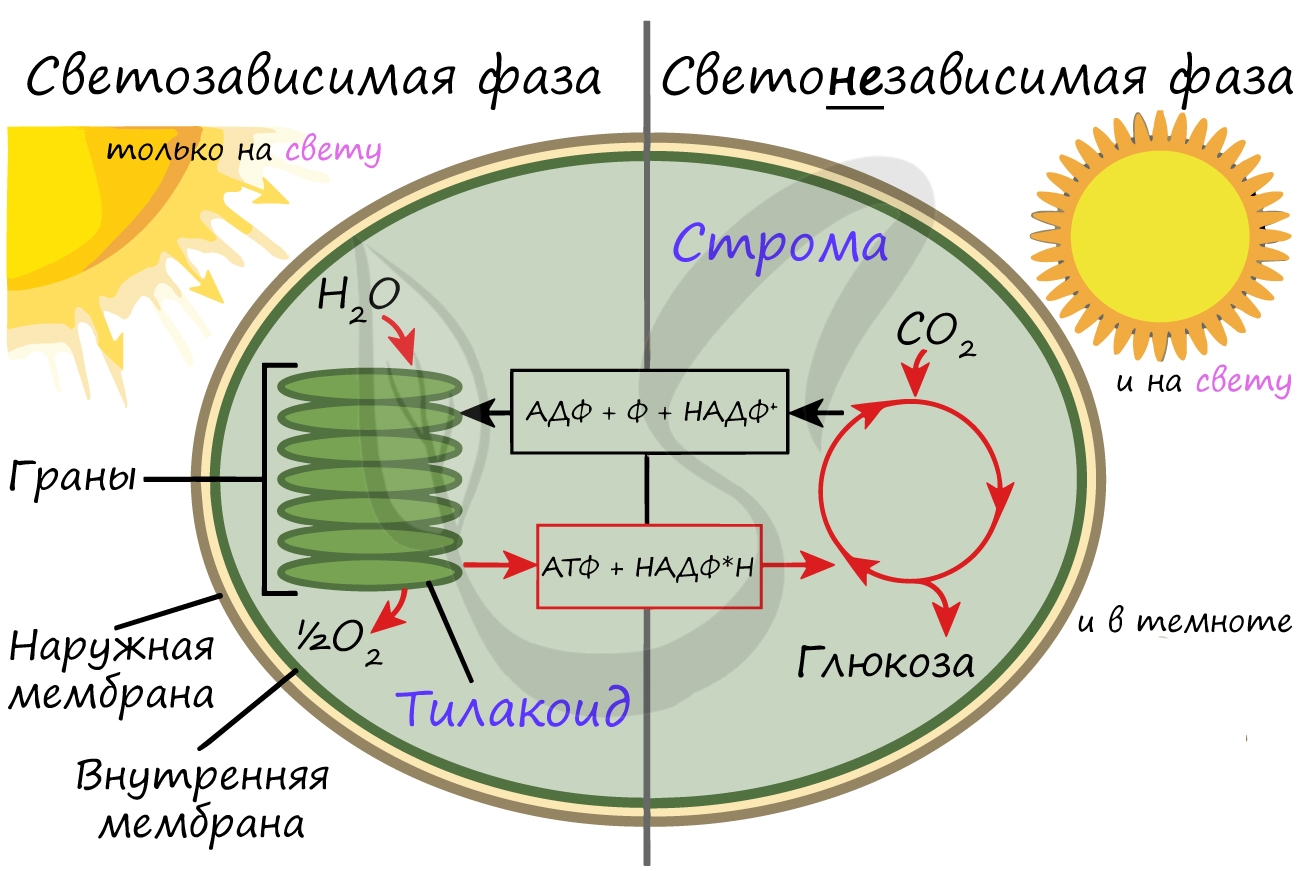

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

Светозависимая фаза (световая)

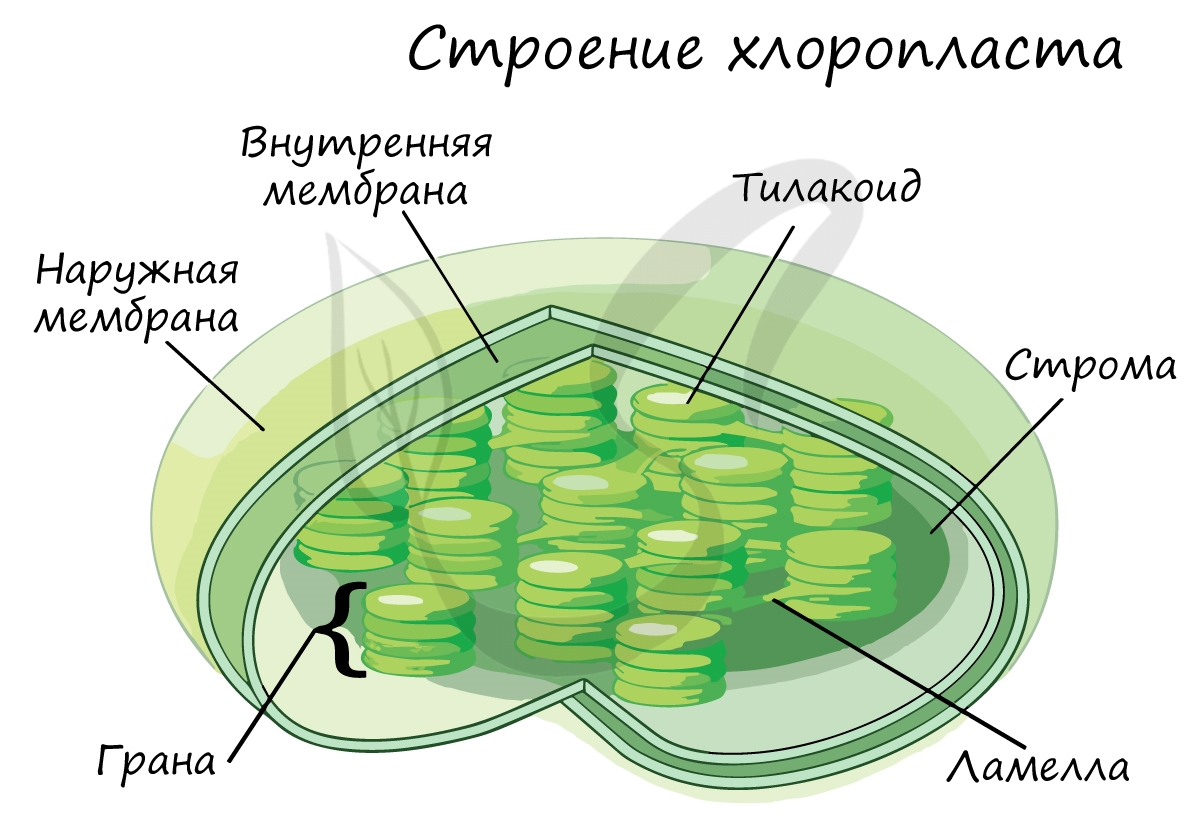

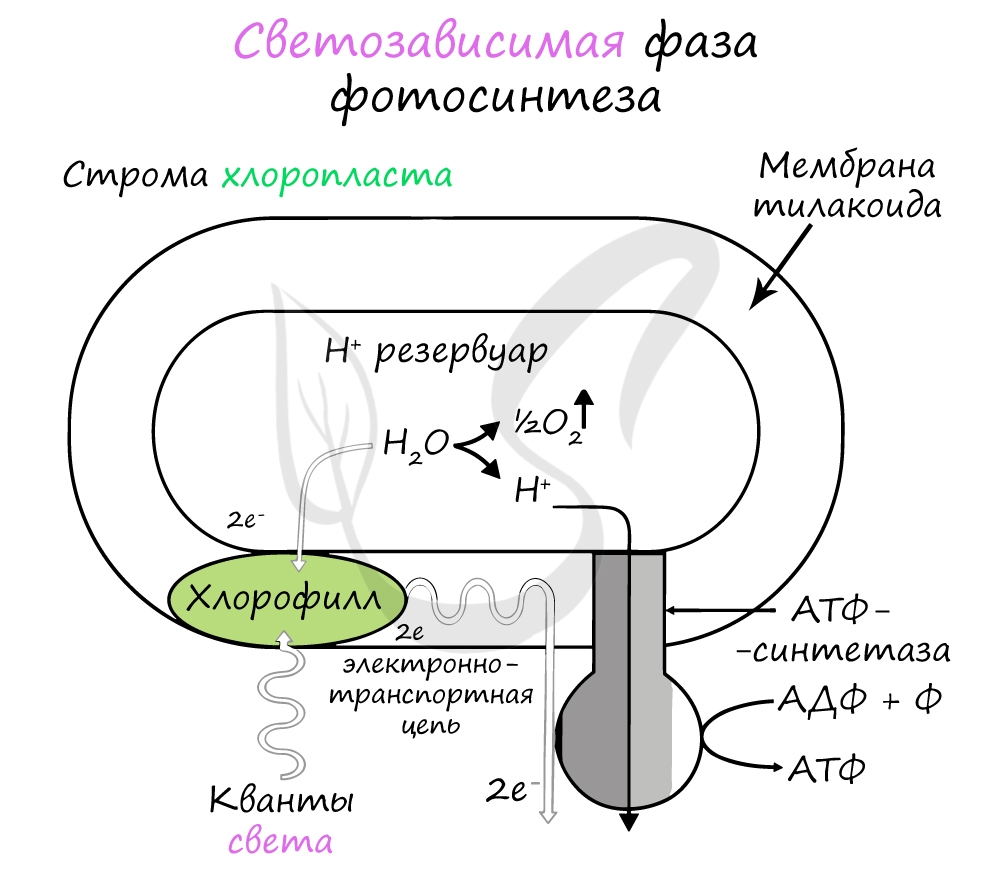

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H + ) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а электроны — с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная форма — НАФД + превращается в восстановленную — НАДФ∗H2.

Предлагаю создать квинтэссенцию из полученных нами знаний. Итак, в результате светозависимой фазы фотосинтеза образуются:

- Свободный кислород O2 — в результате фотолиза воды

- АТФ — универсальный источник энергии

- НАДФ∗H2 — форма запасания атомов водорода

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью — вне зависимости от освещения.

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

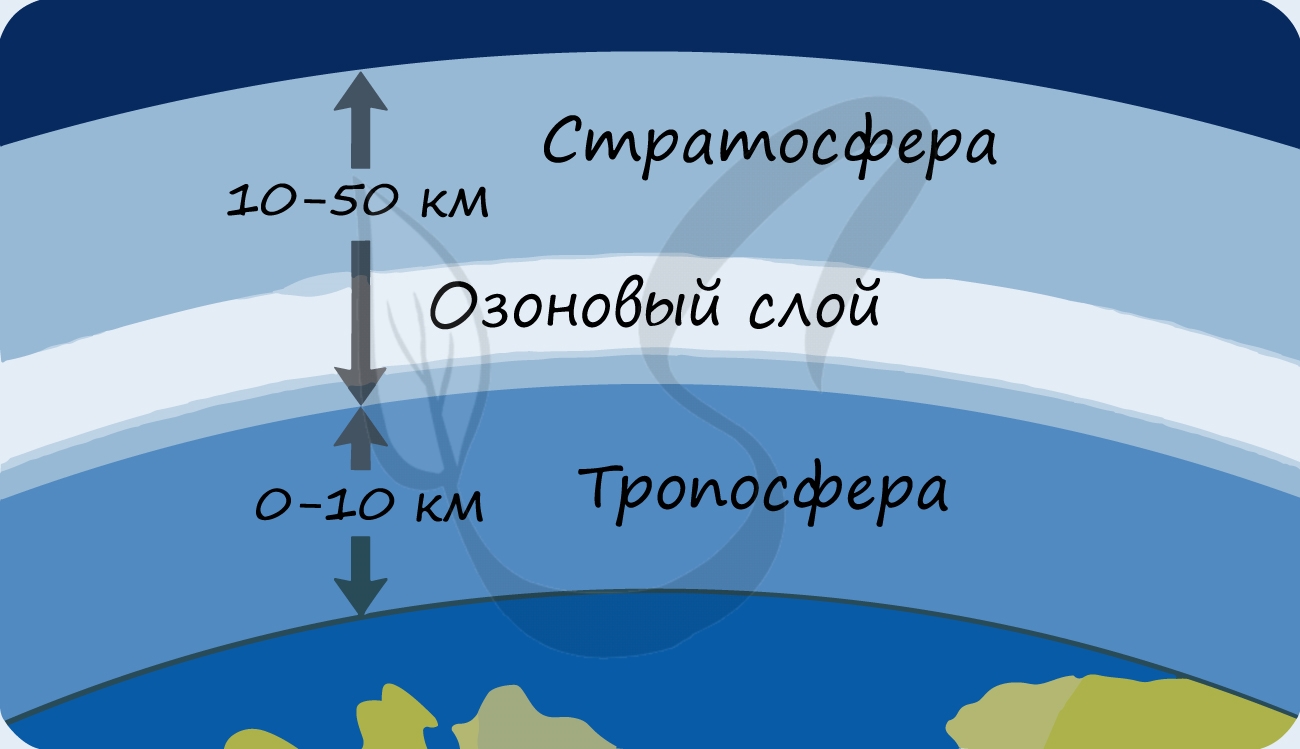

В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать первые фотосинтезирующие бактерии — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.

Говоря о роли фотосинтеза, выделим следующие функции, объединяющиеся в так называемую космическую роль растений. Итак, растения за счет фотосинтеза:

- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете

- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу

- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2

- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение

Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis — синтез)

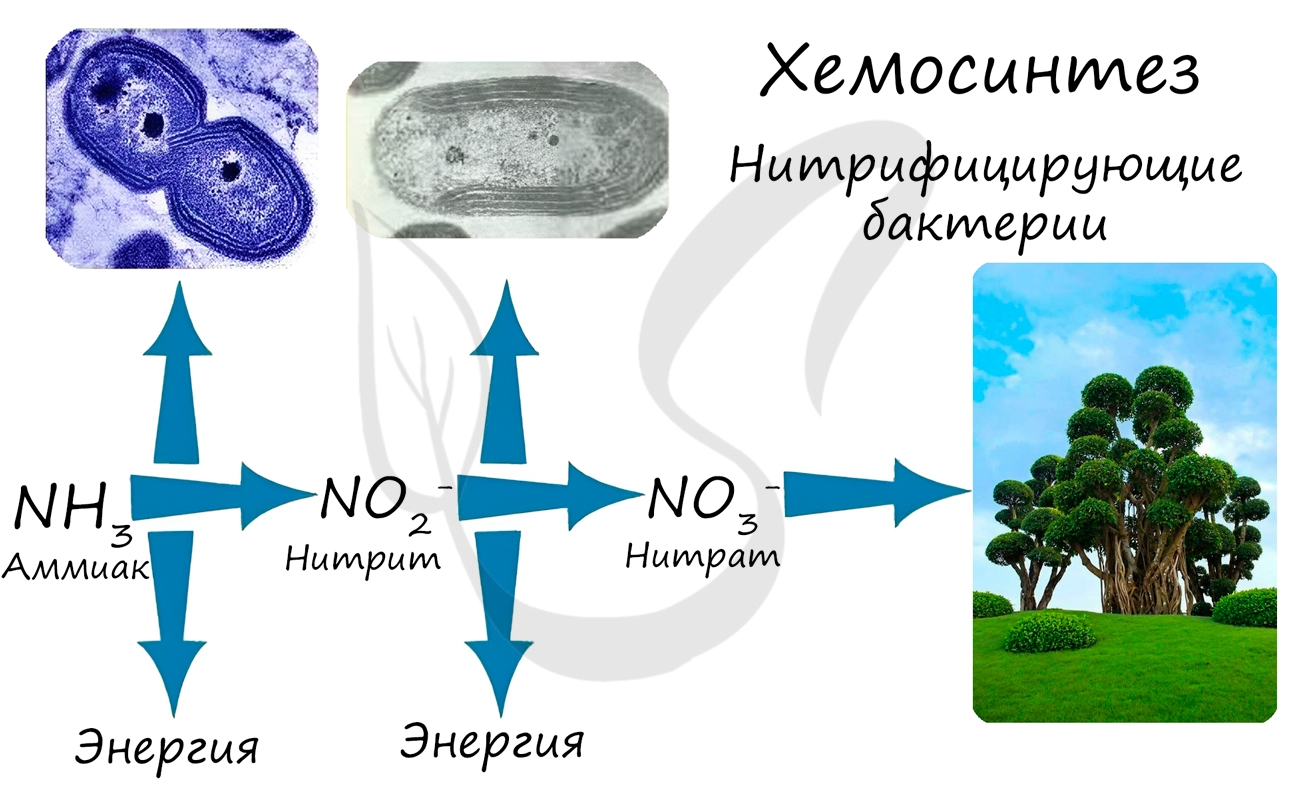

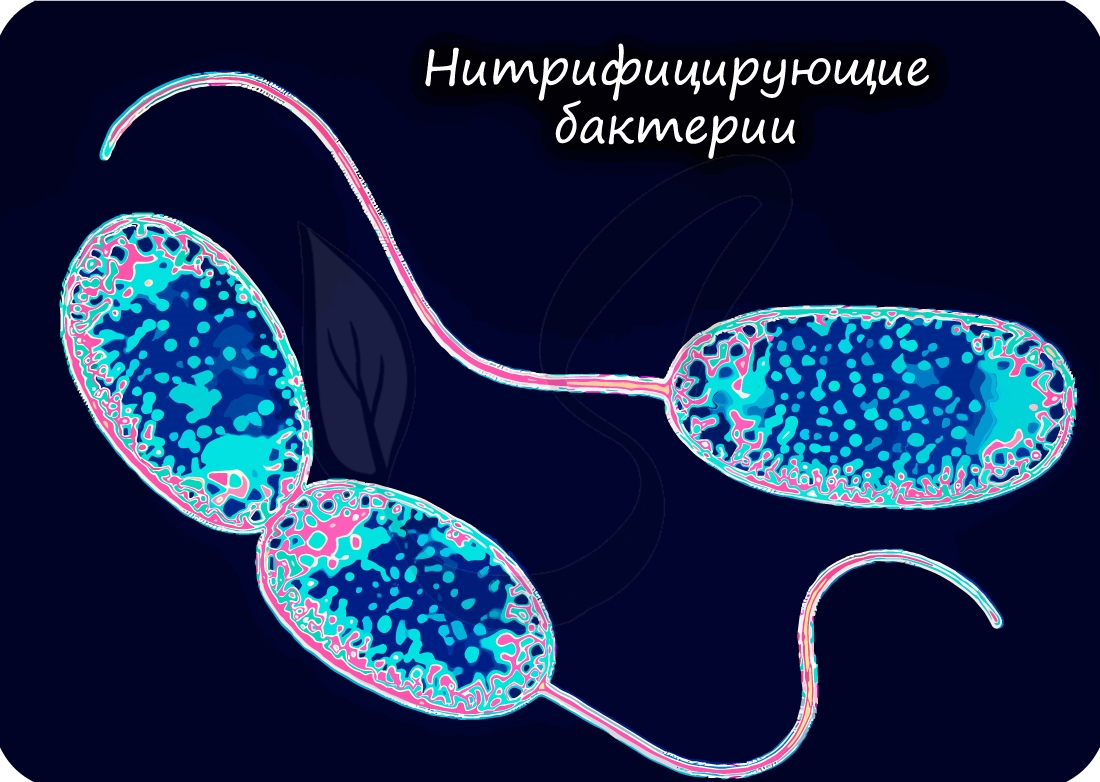

Хемосинтез — автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений (железо- , азото-, серосодержащих веществ).

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится к аэробам, для жизни им необходим кислород.

При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей. Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем — нитрата. Нитраты могут быть усвоены растениями и служат удобрением.

Помимо нитрифицирующих бактерий, встречаются:

- Серобактерии — окисляют H2S —> S 0 —> (S +4 O3) 2- —> (S +6 O4) 2-

- Железобактерии — окисляют Fe +2 —>Fe +3

- Водородные бактерии — окисляют H2 —> H +1 2O

- Карбоксидобактерии — окисляют CO до CO2

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества — аммиака. Они также обогащают почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Преобразование энергии солнечного света и организмы использующие её

Сегодня мы поговорим об организмах, которые используют в своей жизнедеятельности солнечную энергию. Для этого нужно затронуть такую науку, как биоэнергетика. Она изучает способы преобразования энергии живыми организмами и использование её в процессе жизнедеятельности. В основе биоэнергетики лежит термодинамика. Эта наука описывает механизмы преобразования различных видов энергии друг в друга. В том числе, использование и преобразование различными организмами солнечной энергии. С помощью термодинамики можно полностью описать энергетический механизм процессов, происходящих вокруг нас. Но с помощью термодинамики нельзя понять природу того или иного процесса. В этой статье мы попробуем объяснить механизм использования солнечной энергии живыми организмами.

Как живые организмы получают солнечную энергию?

Для описания преобразования энергии в живых организмах или прочих объектах нашей планеты следует рассмотреть их с точки зрения термодинамики. То есть, системы, обменивающейся энергией с окружающей средой и объектами. Их можно подразделить на следующие системы:

Через некоторое время эти вещества разрушаются и обеспечивают организм энергией. Их продукты распада удаляются из организма. Их место в организме заполняют другие молекулы. При этом целостность структуры организма не нарушается. Такое усвоение и переработка энергии в организме обеспечивает обновление организма. Энергетический обмен необходим для существования всех живых организмов. При остановке процессов преобразования энергии в организме он умирает.

4Н ⇒ Не4 + 2е + hv, где

v ─ длина волны гамма-лучей;

h ─ постоянная Планка.

В дальнейшем, после взаимодействия гамма-излучения и электронов, энергия выделяется в виде фотонов. Эту световую энергию излучает небесное светило.

Солнечная энергия при достижении поверхности нашей планеты улавливается и преобразуется растениями. В них энергия солнца превращается в химическую, которая запасается в виде химических связей. Это связи, которые в молекулах соединяют атомы. Примером может служить синтез глюкозы в растениях. Первая стадия этого преобразования энергии ─ фотосинтез. Растения обеспечивают его с помощью хлорофилла. Этот пигмент обеспечивает превращение лучистой энергии в химическую. Происходит синтез углеводов из H2O и CO2. Это обеспечивает рост растений и передачу энергии на следующую ступень.

Фотосинтез у растений

Здесь стоит дать ответ на часто задаваемый вопрос: «Какой органоид использует энергию солнечного света?». Это хлоропласты, участвующие в процесс фотосинтеза. Они используют её для синтеза из неорганических веществ органических.

В непрерывном потоке энергии заключается суть всего живого. Он постоянно движется между клетками и организмами. На клеточном уровне для преобразования энергии существуют эффективные механизмы. Можно выделить 2 основные структуры, где происходит превращение энергии:

Человек, как и другие живые организмы на планете, пополняет энергетический запас из продуктов. Причём, часть потребляемых продуктов растительного происхождения (яблоки, картофель, огурцы, помидоры), а часть животного (мясо, рыба и другие морепродукты). Животные, которые мы употребляем в пищу, энергию также получают из растений. Поэтому вся получаемая нашим организмом энергия преобразуется из растений. А у них она появляется в результате преобразования солнечной энергии.

По типу получения энергии все организмы можно разделить на две группы:

- Фототрофы. Черпают энергию из солнечного света;

- Хемотрофы. Получают энергию во время окислительно-восстановительной реакции.

Как преобразуется энергия в живых организмах?

Существует 3 основных разновидности энергии, преобразуемой организмами:

- Преобразование лучистой энергии. Этот вид энергии несёт солнечный свет. В растениях лучистая энергия улавливается пигментом хлорофиллом. В результате фотосинтеза она превращается в химическую энергию. Та, в свою очередь, используется в процессе синтеза кислорода и других реакциях. Солнечный свет несёт в себе кинетическую энергию, а в растениях она превращается в потенциальную. Полученный энергетический запас сохраняется в питательных веществах. К примеру, в углеводах;

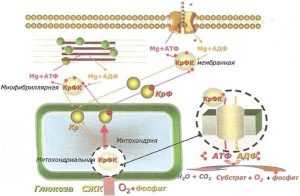

- Преобразование химической энергии. Из углеводов и прочих молекул она превращается в энергию макроэргических фосфатных связей. Эти преобразования проходят в митохондриях.

- Преобразование энергии макроэргических фосфатных связей. Она расходуется клетками живого организма для совершения разных видов работ (механическая, электрическая, осмотическая и т. д.).

Преобразование энергии макроэргических фосфатных связей

Использование организмами накопленной энергии

В процессе метаболизма организм получает энергетический запас, расходуемый на совершение биологической работы. Это может быть световая, механическая, электрическая, химическая работа. И очень большая часть энергии организм расходует в виде тепла.

Ниже кратко описаны основные типы энергии в организме:

- Механическая. Характеризует движение макротел, а также механическую работу по их перемещению. Её можно разделить на кинетическую и потенциальную. Первая определяется скоростью передвижения макротел, а вторая ─ их местоположением по отношению друг к другу;

- Химическая. Определяется взаимодействием атомов в молекуле. Она является энергией электронов, которые двигаются по орбитам молекул и атомов;

- Электрическая. Это взаимодействие заряженных частиц, которое вызывает их движение в электрическом поле;

- Осмотическая. Расходуется при передвижении против градиента концентраций молекул вещества;

- Регуляторная энергия.

- Тепловая. Определяется хаотическим движением атомов и молекул. Основной характеристикой этого движения является температура. Этот вид энергии является самым обесцененных из всех, перечисленных выше.

r ─ постоянная Больцмана (1,380*10 -16 эрг/град).

Вернуться к содержанию

Как из питательных веществ освобождается энергия?

В процессе извлечения энергии из питательных веществ есть 3 условных этапа;

- Подготовительный. Этот этап требуется для перевода биополимеров в клетках пищи в мономеры. Эта форма лучше всего подходит для извлечения энергии. Этот процесс (гидролиз) протекает в кишечнике или внутри. Гидролиз идёт с участием лизосом и ферментов цитоплазмы. Энергетическая ценность этого этапа нулевая. На этой стадии высвобождается 1 процент энергетической ценности субстратов, и вся она теряется в виде тепла;

- На втором этапе частично распадаются мономеры с образованием промежуточных продуктов. Образуются кислоты цикла Кребса и ацетил─КоА. Количество исходных субстратов на этой стадии уменьшается до трёх и высвобождается до 20 процентов энергетического запаса субстратов. Процесс идёт анаэробно, то есть, без доступа кислорода. Энергия частично накапливается в фосфатных связях АТФ, а остаток расходуется в форме тепла. Распад мономеров идёт в гиалоплазме, а остальные процессы ─ в митохондриях;

- На заключительном этапе происходит распад мономеров до Н2O и СO2 в реакции с участием кислорода. Биологическое окисление происходит с полный высвобождением энергетического запаса. Из 3 трёх метаболитов, которые присутствовали на предыдущем этапе, остаётся лишь H2. Он является универсальным топливом в цепочке дыхания. На этом этапе освобождаются оставшиеся 80 процентов энергетического запаса. Часть энергии выходит в виде тепла, а остальная накапливается в фосфатных связях. Все реакции этого этапа идут в митохондриях.

Схема освобождения энергии из питательных веществ

Высвобождение энергии в живых клетках происходит постепенно. На всех этапах выделения она может накапливаться в химической форме, удобной для клеток вещества. Энергетическое строение клетки включает 3 разных функциональных блока, в которых идут различные процессы:

- I─процессы (образование субстратов окисления, которые соответствую окислительному ферменту в клетках);

- Блок S-H2 (субстрат окисления);

- Процессы H генерации водорода. На выходе получается КН2 (водород с коферментом).

Источник