Открытие расширения вселенной сделал

§ 3. Открытие расширения Вселенной

Далекие звездные системы — галактики и их скопления — являются наибольшими известными астрономам структурными единицами Вселенной. Они наблюдаются с огромных расстояний и именно изучение их движений послужило наблюдательной основой исследования кинематики Вселенной. Для далеких объектов можно измерять скорость удаления или приближения, пользуясь эффектом Доплера. Напомним, что согласно этому эффекту у приближающегося источника света все длины волн, измеренные наблюдателем, уменьшены, смещены к фиолетовому концу спектра, а для удаляющегося источника — увеличены, смещены к красному концу спектра. Величина смещения обозначается буквой z и определяется формулой

Эта формула справедлива для скоростей v, много меньших скорости света с, когда применима механика Ньютона. При скоростях, близких к световой, формула усложняется, но мы сейчас на этом останавливаться не будем, ибо будем пока рассматривать скорости, малые по сравнению со световой.

Измеряя смещение спектральных линий в спектрах небесных тел, астрономы определяют их приближение или удаление, т. е. измеряют компоненту скорости, направленную по «лучу зрения». Поэтому скорости, определенные по спектральным измерениям, носят название лучевых скоростей.

Пионером измерения лучевых скоростей у галактиь был в начале нашего века американский астрофизик В. М. Слайфер. В то время еще не были известны расстояния до галактик и велись ожесточенные споры, находятся ли они внутри нашей звездной системы — Галактики — или далеко за ее пределами. Слайфер обнаружил, чтс большинство галактик (36 из измеренных им 41) удаляется и скорость удаления доходит почти до 2000 км /сек, Приближались к нам только несколько галактик. (Как выяснилось позже, они близки к нам.) Значительно позже было выяснено, что Солнце движется вокруг центра нашей Галактики со скоростью около 250 км /сек и большая часть «скоростей приближения» этих нескольких ближайших галактик, связаны именно с тем, что Солнце сейчас движется к этим объектам.

Итак, галактики согласно Слайферу удалялись от нас. Линии в их спектрах были смещены к красному концу. Это явление получило название «красного смещения».

В двадцатые годы были измерены расстояния до галактик. Это удалось сделать с помощью пульсирующих звезд, меняющих свою яркость,- цефеид.

Эти переменные звезды обладают замечательной особенностью. Количество света, излучаемое цефеидой,- ее светимость и период изменений светимости вследствие пульсаций тесно связаны. Зная период, можно вычислить светимость. А это позволяет вычислять расстояние до цефеиды. Действительно, измерив период пульсаций по наблюдениям изменения блеска, определяем светимость цефеиды. Затем измеряется видимый блеск звезды. Видимый блеск обратно пропорционален расстоянию до цефеиды. Сравнение видимого блеска со светимостью позволяет найти расстояние до цефеиды.

Цефеиды были открыты в других галактиках. Расстояния до этих цефеид, а значит, и до галактик, в которых они находятся, оказались гораздо большими, чем размер нашей собственной Галактики. Тем самым было окончательно установлено, что галактики — это далекие звездные системы, подобные нашей.

Для установления расстояний до галактик, помимо цефеид, уже в первых работах использовались и другие методы. Так, одним из таких методов является использование ярчайших звезд в галактике, как индикатора расстояний. Ярчайшие звезды, по-видимому, имеют одинаковую светимость и в нашей Галактике и в других галактиках, и по этой «стандартной» величине можно определять расстояние. Но ярчайшие звезды имеют большую светимость, чем цефеиды, могут быть видны с больших расстояний и являются, таким образом, более мощным индикатором расстояний.

Расстояния до целого ряда галактик были определены американским астрономом Э. Хабблом.

Сравнение расстояний до галактик со скоростями их удаления (скорости были определены еще Слайфером и другими астрономами и только исправлялись за счет учета движения Солнца в Галактике) позволило Э. Хабблу установить в 1929 г. замечательную закономерность: чем дальше галактика, тем больше скорость ее удаления от нас. Оказалось, что существует простая зависимость между скоростью удаления галактики и расстоянием до нее:

Коэффициент пропорциональности Н называют теперь постоянной Хаббла.

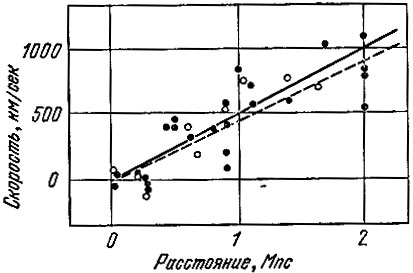

Рис. 3. Зависимость лучевая скорость — расстояние для галактик по Э. Хабблу (прерывистая линия — по данным 1929 г., cплошная линия — по данным 1936 г.)

График зависимости скоростей удаления галактик от их расстояний, на основе которого Хаббл вывел свой закон, представлен на рис. 3 * . Согласно этому графику постоянная Хаббла равна приблизительно Н ≈ 500 км /сек*Мnс. Со времени открытия Хаббла прошло около 50 лет. Неизмеримо возросла мощность астрономических исследований, и эти исследования подтвердили закон Хаббла (8) — закон пропорциональности скорости удаления галактик их расстоянию. Однако оказалось, что величина коэффициента пропорциональности Я была Хабблом сильно завышена. Согласно современным оценкам величина Н почти в десять раз меньше. О причинах этой ошибки мы скажем в § 5, а сейчас вернемся к принципиальному значению открытия Хаббла.

* ( Заметим уже здесь, что разброс точек на графике — отклонение от прямой линии — связан не только с неизбежными ошибками наблюдений, но и с наличием, у галактик случайных скоростей помимо общей скорости по закону Хаббла.)

Это открытие показывало, что галактики удаляются от нас во все стороны и скорость этого удаления прямо пропорциональна расстоянию.

Этот факт вызывает невольно удивление: почему именно от нас, от Галактики происходит разбегание других галактик. Неужели мы находимся в центре Вселенной?

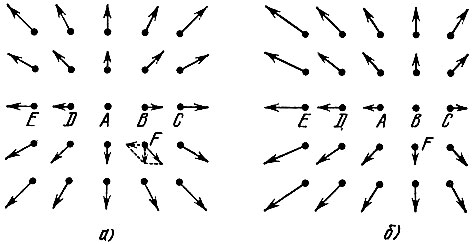

Такой вывод неправилен. Дело в том, что галактики удаляются не только от нашей Галактики, но и друг от друга. Если бы мы находились в другой галактике, то видели бы точно такую же картину разбегания, как и из нашей звездной системы. Чтобы понять это, обратимся к рисунку 4. Пусть мы находимся в галактике A и рассматрив аем ее как неподвижную (рис. 4, а). Рассмотрим сначала галактики, находящиеся на одной прямой линии. Галактики В, С, . удаляются от нас направо со все возрастающими скоростями. Галактики D, Е . удаляются от нас налево. Перейдем из галактики A в галактику В и будем ее считать неподвижной (рис. 4, б). Теперь, чтобы определить скорости всех галактик относительно

В, надо вычесть из скоростей, изображенных на рис. 4, а, величину скорости галактики В.

Рис. 4. а) Картина удаления галактик как ее видит наблюдатель из A. б) Картина удаления галактик как ее видит наблюдатель из В (по В. А. Бронштэну)

Теперь А удаляется от В налево с той же скоростью, что на рис. 4, а В удалялось направо от А. Галактика D удаляется с удвоенной скоростью и т. д. Удаление же С происходит относительно В с меньшей скоростью, чем относительно A, но она и ближе к В. В целом картина удаления галактик от В такая же — скорости пропорциональны расстоянию как и от A. Для простоты мы рассматривали галактики на одной прямой линии, но легко понять, что и в общем случае вывод остается прежним: с точки зрения наблюдателя в любой галактике картина выглядит так, как будто галактики разбегаются именно от него.

Действительно, после перехода в галактику В для получения картины движения всех остальных галактик по отношению к ней необходимо вычесть из скоростей галактик на рис. 4, а векторно скорость галактики В (как показано для галактики F на рис. 4, а). В результате получим картину рис. 4, б.

Вероятно, можно еще проще убедиться в том, что картина расширения, связанная с законом Хаббла, представляется одинаковой для наблюдателя, находящегося в любой точке пространства. Возьмем однородный шар и затем увеличим его. размеры, скажем, вдвое, так, чтобы шар оставался по-прежнему однородным. Ясно, что при этом расстояния между любыми парами точек внутри шара тоже увеличатся вдвое, как бы мы эти точки ни выбирали внутри шара. Значит, при раздувании шара, где бы наблюдатель ни находился внутри его, он будет видеть одинаковую картину удаления от него всех точек внутри шара. Если взять шар неограниченно большого размера, то мы и получим картину, описанную выше, не зависящую от положения наблюдателя.

Итак, фундаментальный наблюдательный факт заключается в том, что галактики разбегаются друг от друга — Вселенная расширяется. Это является блестящим подтверждением вывода теории Фридмана о нестационарности Вселенной.

Иногда задают следующий вопрос. Пусть скопления галактик в среднем равномерно заполняют всю Вселенную (в дальнейшем мы увидим, что есть веские основания в пользу такого предположения). Тогда спрашивается: «куда», «во что» расширяется Вселенная? Этот вопрос неправилен сам по себе. Вселенная — это все, что существует. Вне Вселенной ничего нет. Причем нет не только галактик или какой-либо другой материи, но и вообще ничего — ни пространства, ни времени. Нет той пустоты, в которую можно расширяться. Но для расширения Вселенной и не требуется ничего вне ее. Поясним это наглядным примером. Пусть имеется бесконечная плоскость, на которую нанесены равномерно точки — галактики. Растянем теперь эту плоскость во всех направлениях равномерно так, чтобы расстояния между точками увеличились. Спрашивается, куда же растягивалась плоскость? Ведь она и так простиралась до бесконечности. Очевидно, таковы свойства бесконечности. Увеличив бесконечность вдвое, будем иметь все ту же бесконечность!

Но возникает еще один важнейший вопрос: почему Вселенная именно расширяется? Что придало скорости галактикам? Еще раз напомним, что теории тяготения как Ньютона, так и Эйнштейна не отвечают на этот вопрос. Галактики сейчас движутся по инерции и их скорость тормозится тяготением, именно это торможение описывает теория тяготения — формула (6). К вопросу о том, почему Вселенная расширяется, мы вернемся в гл. 5.

В заключение параграфа сделаем еще следующее замечание. Иногда приходится слышать утверждение, что вследствие расширения Вселенной расширяется все на свете: не только галактики разбегаются, но и сами галактики расширяются, расшираются отдельные звезды, наша Земля — вообще все тела. Это, конечно, неверно. Разбегание галактик вообще никак не влияет на отдельные тела. Мы видели, что бесконечное однородное вещество не создает никакого тяготения внутри шаровой полости, т. е. никак не влияет на тела. Точно так же как в разлетающемся облаке газа отдельные молекулы не расширяются, точно так же и в расширяющейся Вселенной гравитационно связанные тела — галактики, звезды, Земля — не подвержены космологическому расширению * . Разумеется, они могут и расширяться и сжиматься, но это вызывается внутренними причинами — процессами, которые происходят внутри этих тел.

* ( Можно высказать еще более сильное утверждение: если бы расширялись пропорционально размерам абсолютно все тела, включая и атомы, то это расширение было бы ненаблюдаемо. Действительно, тогда бы не существовало неизменного эталона, по отношению к которому измеряется расширение.)

Источник

Кто открыл расширение Вселенной: Хаббл или Леметр

Обнаружение расширения Вселенной стало действительно прорывным открытием, которое даже сумели подтвердить экспериментально. И благодарить за это стоит Эдвина Хаббла! Или нет?

Эйнштейн махнул рукой

Вы можете совершенно не разбираться в физике, но все равно должны были слышать об Альберте Эйнштейне и его общей теории относительности. Если говорить самым простым языком, то в центре теории находится принцип «относительности». То есть, все природные законы остаются одинаковыми относительно статичного или перемещающегося с неизменной скоростью тела.

Эта теория позволила избавиться от проблем в физике XX века, спрогнозировала существование черных дыр, показала, что световые лучи искривляются возле массивных тел, а также позволила совершенно по-новому взглянуть на пространство-время и подтолкнула ученых к новым важным открытиям.

Но в 1917 году Эйнштейн стал догадываться, что его теория предлагает два варианта для Вселенной: сжатие или расширение. Возможно, ученый был просто не готов развивать столь глобальную тему или не поверил в выводы собственных уравнений, но решил аккуратно обойти эту проблему. По сути, он создал искусственную космологическую постоянную. Впоследствии, Эйнштейн назовет этот поступок крупнейшей ошибкой.

Эдвин Хаббл и разбегающиеся галактики

Графическое представление сингулярности Вселенной

Многие прорывные открытия возникают в качестве суммирования и доказывания уже известных теорий или предположений. Можно сказать, что Эдвин Хаббл не придумал что-то с нуля, а внимательно изучил и объединил различные известные показатели. Например, богатую научную базу удалось получить от Генриетты Левитт, изучавшей переменные звезды – цефеиды.

Слайфер и Хьюмасон сумели измерить показатель красного смещения для галактик (сдвиг спектральных линий в красную сторону). Внимательность Хаббла позволила зафиксировать связь, а если говорить точнее, то зависимость, между дистанциями к объектам и значением красного смещения. Эта тенденция просматривалась для 46 галактик.

Таким образом, удалось вычислить постоянную Хабба (из-за ранних ошибок это значение намного выше современного) и закон Хаббла – Вселенная расширяется, а галактики разбегаются. Это произошло в 1929 году. Эти выводы подкрепляли уравнения Эйнштейна и вписывались в общую теорию относительности, поэтому были приняты научным сообществом и закрепились за Хабблом. Но стоит ли считать его первым?

Вклад Жоржа Леметра

Перед нами весьма необычный человек, так как был не только математиком и астрономом, но и священником. Можно сказать, что это один из первопроходцев в применении общей теории относительности. В 1927 году вышла его статья, где были представлены расчеты, приближенные к «постоянной Хаббла», появившейся лишь спустя 2 года.

Кроме того, Леметр был первым, кто четко утверждал, что далекие объекты представлены не звездами, а целыми системами, хотя слово «галактика» пока не употреблялось, но автор подразумевал именно его. Однако интересно, что в своих расчетах Леметр все же использовал данные Хаббла, с которым успел познакомиться еще в 1926 году.

Леметр был знаком с Альбертом Эйнштейном, поэтому последний читал его работу. Напомним, что еще в 1922 году советский математик А. Фридман предсказал вселенское расширение. Эйнштейн также читал эту работу и раскритиковал (он все еще не верил). При первом ознакомлении он повторил это и со статьей Леметра, но в более легкой форме.

Почему Хаббл, а не Леметр?

Если Леметр на 2 года опередил Хаббла, то почему большая часть почестей досталась второму? В некоторых источниках ссылаются на скромность Леметра, который не хотел добиваться справедливости и что-то доказывать. Но все не совсем так.

Начнем с фактора географии. Распространение работы Леметра и известность о нем касались только Европы. Его статью не переводили на другие языки и говорят, что сначала она затерялась и не произвела особого впечатления. То есть, он не обзавелся внушительной базой исследователей, которые бы распространили эту идею.

Хаббл жил в США, писал на английском и довольно быстро обзавелся сторонникам. Важно отметить, что Эйнштейн вспомнил о работе Леметра уже после ознакомления с доказательной базой Хаббла и начал активно продвигать первую статью (Леметра), так как наконец-то поверил в правдивость выводов.

Постскриптум

Всегда сложно определить первенство в научной среде. Многие ученые долгие годы работают, выдвигают теории и находят новые данные. Затем появляется тот, кому удается сделать прорыв за счет суммирования и доказательной базы. Большинство экспертов считают, что в конкретном случае Леметр был одним из тех, кто догадывался о расширении, но доказать его сумел именно Хаббл.

Однако в новостях все чаще поговаривают о необходимости переименовать закон. И это не просто слухи, а предварительное решение Международного астрономического союза. Возможно, в скором будущем появится закон Хаббла-Леметра. Суть не меняется, но это дань работе ученых. Но может тогда следует добавить еще и Фридмана?

Источник