Бомбардировка Канады. Сорок лет первому ядерному удару из космоса

Сорок лет назад советский спутник с работающим ядерным реактором на борту упал на территории Канады. Как так получилось и может ли такое повториться, разбирался журналист Лайфа Михаил Котов.

В то время когда множество астрономов вглядываются в ночное небо, пытаясь определить хотя бы примерную дату и место падения китайской орбитальной станции «Тяньгун-1», стоит вспомнить произошедшее ровно сорок лет назад крушение советского спутника с ядерным реактором на борту, которое привело к заражению территории Канады и при котором лишь чудом удалось избежать человеческих жертв.

Как получают электричество в космосе?

Не устраивать ядерных взрывов в космосе человечество договорилось достаточно давно. Уже 5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (он также известен как Московский договор). С тех пор ядерные бомбы в космос не запускала ни одна страна. Наверное, оно и к лучшему. Однако этот запрет никак не помешал советскому спутнику с ядерной установкой «Космос-954» упасть из космоса на территорию мирно спящей Канады 24 января 1978 года. Впрочем, обо всём по порядку.

Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко (справа четвёртый за столом) и министр иностранных дел Великобритании Александр Хьюм (слева четвёртый за столом) во время пребывания последнего в СССР в связи с подписанием Московского договора по запрещению испытаний ядерного оружия. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Василий Малышев

Обычно электричество в космосе получают при помощи солнечных батарей. Это долго, медленно, но зато очень экологично. У этого способа есть много противопоказаний: на некоторых видах орбит космический аппарат подолгу находится в тени планеты и солнца не видит. Кроме того, солнечные батареи очень громоздкие, долго раскрываются и имеют ограниченный срок работы.

Второй вариант получения энергии в космосе — это РИТЭГи, или радиоизотопные источники получения электроэнергии. Тут конструкция ещё проще: берём радиоактивный химический элемент с периодом полураспада в несколько лет, оборачиваем его в надёжный свинцовый корпус и получаем источник выделения тепла, работающий, работающий и работающий. При необходимости тепло можно переводить в энергию.

Конечно, и у РИТЭГов есть свои проблемы — они не сверхмощные, регулировать работу выделения тепла нельзя. Зато этот источник не зависит от солнца, поэтому именно с их помощью работает большинство космических аппаратов, изучающих глубокий космос.

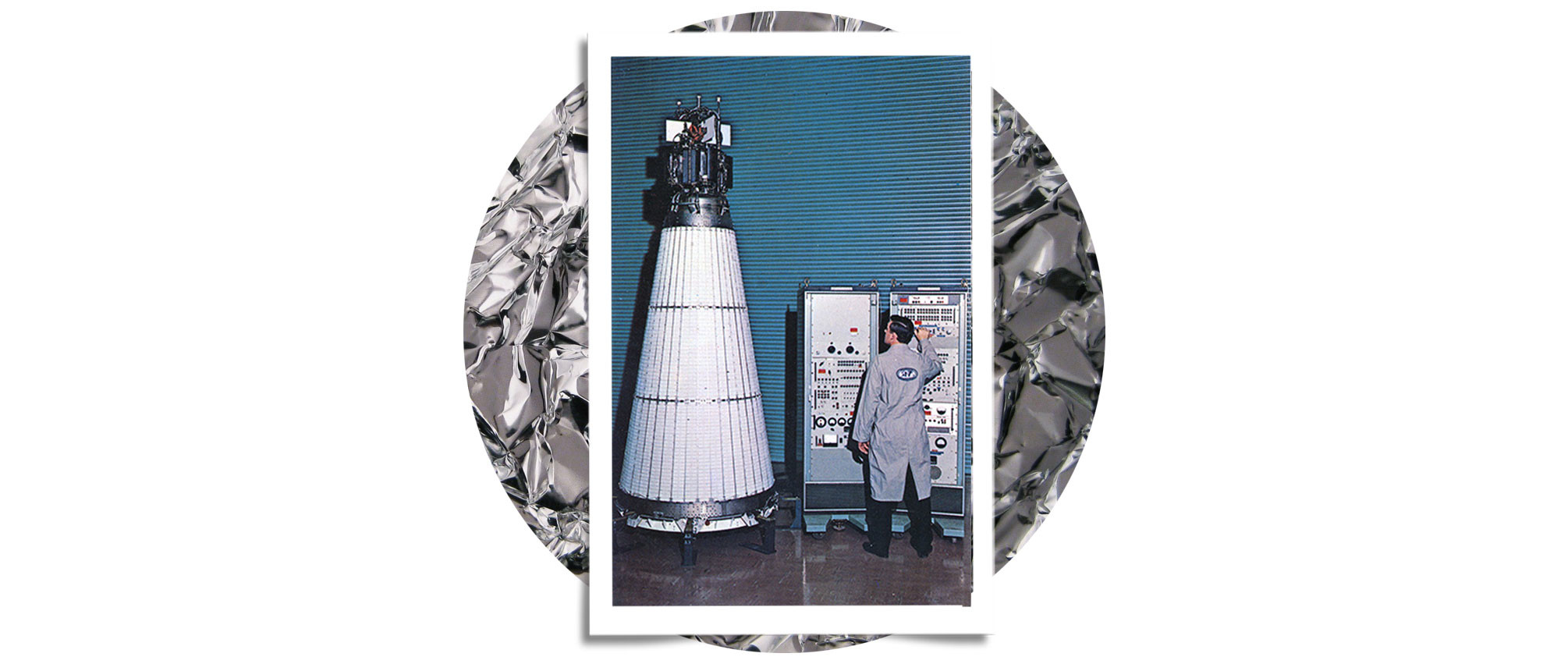

А если энергии надо много и сразу? Конструкторы прикинули палец к носу и ещё на заре космонавтики предложили комплектовать космические аппараты небольшими ядерными реакторами. Места занимают мало, энергии дают много, можно регулировать выделение. Первыми опробовали реактор в космосе американцы: SNAP-10A был установлен на борту аппарата Snapshot массой 440 кг, запущенного 3 апреля 1965 года.

SNAP-10A. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Сорок с лишним дней реактор проработал отлично, затем на космическом аппарате запустили прототип ионного двигателя, электросистему закоротило — и реактор от греха подальше пришлось заглушить. Однако эксперимент был признан удачным, джинн вырвался из бутылки, и комплектовать военные спутники ядерными реакторами стало «хорошим тоном».

Одними из лучших космических аппаратов для активной разведки в семидесятых годах прошлого века считались российские спутники-разведчики МКРЦ «Легенда». Они имели активную радарную установку, а значит, должны были действовать на максимально низкой орбите, поближе к наблюдаемому противнику. Увы, но низкая орбита высотой в 270 километров не даёт возможности использовать для энергообеспечения солнечные батареи — аппарат слишком много времени проводит в тени и не работает.

Именно поэтому «Легенда» получила ядерную силовую установку. Сам спутник весил почти четыре тонны, поэтому 1200 килограммов на реактор было не так уж и много. Комплектовались эти спутники реактором БЭС-5 «Бук», специально разработанным для этих целей. Со стороны радара реактор экранировался, со всех остальных сторон — нет. Соответственно, и фонила эта «Легенда» нещадно.

Есть мнение, что для военных советская оборонка выдавала исключительно прекрасные и работающие без сбоев и проблем изделия. Увы, это совсем не так. Изначально «Буки» были очень сложными и проблемными в использовании силовыми установками. Первый же выведенный на орбиту в 1969 году реактор космического аппарата «Космос-367» уже на втором витке получил расплав активной зоны и был спешно выведен на орбиту захоронения.

Кстати, о захоронении: советские конструкторы придумали красивый метод, позволяющий изящно переложить проблемы ядерных реакторов на плечи будущих поколений. В случае проблем — или после окончания работы — спутник делился на две части. Та, где находился ядерный реактор, выводилась на высокую орбиту в 750–1000 километров, чтобы там летать и фонить. Предполагается, что на решение проблемы захоронённых таким методом реакторов у человечества есть ещё лет 250. Потом они начнут спускаться и падать обратно на Землю.

В 1973 году прозвенел ещё один звоночек. Из-за аварии ракеты-носителя очередной космический аппарат не был выведен на требуемую орбиту, а спутник с ядерной силовой установкой, реактор которой находился в глубоко подкритичном состоянии, упал в Тихий океан. Ничего, Тихий океан большой, а ядерного взрыва не случилось, поэтому программа военных морских спутников была продолжена. Всего запустили более тридцати аппаратов серии «Легенда», при этом штатно закончившихся полётов было всего около половины.

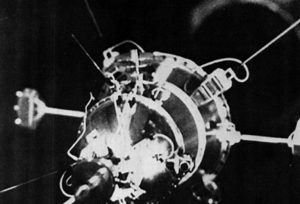

Наиболее серьёзное ЧП произошло 24 января 1978 года. Космический аппарат «Космос-954», запущенный в сентябре 1977 года с Байконура, уже через месяц перестал откликаться на команды с Земли. Причина этого так и осталась неизвестной. Вероятнее всего, произошёл сбой корректирующего двигателя. На все просьбы уйти на орбиту захоронения спутник отвечал молчаливым и решительным отказом.

Под воздействием бессердечной гравитации «Космос-954» спускался всё ниже и ниже, где его стала тормозить атмосфера Земли. Спутник закрутило, он начал резко снижаться. 24 января космический аппарат с работающим ядерным реактором на борту вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился, частично сгорев, над северо-западными районами Канады.

Использование ручных измерителей радиационной съёмки для поиска обломков; эскиз «Космоса-954». Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Американская система слежения NORAD наблюдала за приближающимся к Земле спутником уже с ноября 1977 года. Американцы были в курсе падения аппарата и наличия на его борту ядерного реактора, а потому прозвали летящий к ним «Космос-954» русской ядерной рулеткой и приготовились к крушению. 24 января станции слежения потеряли космический аппарат из виду. Практически сразу начали поступать сообщения из различных мест об огненном шаре, прочертившем небо над канадскими северными территориями.

Американцы предложили помощь канадцам, и те её приняли. Операция по определению последствий и их ликвидации получила название Morning Light («Утренний свет»). В воздух были подняты военные самолёты и вертолёты. Первой задачей ставилось обнаружить куски фонящего реактора, второй — попытаться захоронить их по-человечески. Уже на второй день поисков были найдены первые следы. Всего же поисковым партиям на севере Канады удалось найти более 100 фрагментов в виде стержней, дисков, трубок и более мелких деталей (всего 65 килограммов из 3100 изначально).

Слева направо: схема бортового реактора «Космоса-954»; первый найденный обломок разбившегося советского спутника «Космос-954». Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org / Wikipedia.org

Часть деталей фонила знатно, до 200 рентген в час, что и логично — всё-таки нормальный реактор, пусть и маленький, прилетел с небес. Всего на полёты, поиски и захоронение обе страны спустили около 14 миллионов долларов, что по тем временам было очень немало. СССР был выставлен счёт в шесть миллионов долларов. По другим данным, сумма компенсации варьируется от трёх до семи с половиной миллионов. Торговаться советские чиновники умели, а потому в итоге всё ограничилось минимальной из выдвинутых сумм — три миллиона долларов.

СССР сделал трёхлетнюю паузу в запуске подобных космических аппаратов, а также серьёзно усовершенствовал систему радиационной безопасности спутника. В случае опасности специальный механизм принудительно выбрасывал все стержни из реакторной зоны.

В тот раз человечеству повезло, что спутник упал над безлюдными и пустыми территориями. Случись такое падение над крупным городом, всё было бы гораздо серьёзнее. Пока же мы следим за постепенно приближающейся к Земле китайской орбитальной станцией и надеемся, что пронесёт и в этот раз. Пусть у китайцев нет на борту реактора, но и масса станции гораздо больше. Всем удачи, и не забывайте посматривать на небо!

Источник

Страницы истории: 40 лет назад ядерный реактор нашего спутника упал из космоса… на голову империалистам, страшно напугав их!

24 января исполнилось 40 лет со дня космического ЧП, когда на северо-западе Канады упали обломки советского космического зонда «Космос-954», включая бортовой ядерный реактор. ЧП имело мировой общественный резонанс, СССР обвиняли во всех смертных грехах, но тогдашнему руководству нашей страны удалось достаточно быстро, ловко и с минимальными потерями решить все возникшие в связи с этим досадным крушением проблемы. (Помнится, тогда каждый новостной выпуск «Голоса Америки» и Би-би-си, прорывавшийся сквозь помехи наших «глушилок», начинался с озабоченных голосов их дикторов, вещающих о развитии как раз данной нештатной ситуации на околоземной орбите — ред.)

Одной из самых значительных проблем космонавтики, как на заре космической эры, так и в наше время, является электроснабжение летательных аппаратов, без которого дорогостоящая техника имеет ценность булыжника. Наиболее распространённым способом добычи энергии в космосе служат солнечные батареи. К их явным плюсам относится длительный срок службы и никаких загрязнений. Необходимо только Солнце. Но минусов у них куда больше. Солнечные полупроводниковые панели недёшевы, имеют неслабые габариты, низкий КПД, невысокую мощность.

В 1965 году американцы сказали новое слово в энерговооружённости космических аппаратов, соорудив установку SNAP – радиоизотопный термоэлектрический генератор, массой примерно в 400 кг. Источником тепла в генераторе служил какой-нибудь радиоизотоп с периодом полураспада в пару десятков лет. Как правило, американцы использовали один из изотопов плутония, который можно было быстро и относительно недорого вырабатывать десятками килограммов в специальных реакторах.

Несомненным плюсом SNAP была прямая выработка электричества термоэмиссионными преобразователями, по принципу работы очень похожими на радиолампы.

Учёные СССР не сидели сложа руки и вскоре тоже сконструировали компактные радиоизотопные генераторы типа «Ромашка», «Топаз» и не пошедший в серию «Енисей». При тепловой мощности в полторы сотни киловатт генераторы выдавали 5 – 6 киловатт электроэнергии.

Космическим инженерам идея понравилась, и вскоре возникла следующая мысль – а не соорудить ли ядерный микрореактор, чтобы космические аппараты буквально купались в энергии. Море энергии открывало захватывающие возможности установки на космические зонды перспективных ионных и плазменных двигателей, дополнительного исследовательского оборудования, а также серьёзно продлевало их срок службы. Использование микрореакторов в автоматических космических аппаратах представлялось крайне соблазнительным, поскольку позволяло не тратиться на громоздкую и тяжёлую радиационную защиту экипажа от проникающих излучений. Достаточно было экранировать капсулу с приборами.

В 1970 году СССР произвёл запуск спутника радиоразведки УС-А с двухконтурным урановым микроядерным реактором «Бук» на быстрых нейтронах. В качестве теплоносителя использовалась связка калий-натрий. Масса урана – 30 кг. Вес «Бука» достигал одной тонны.

По замыслу советских учёных «хоронить» отработанные блоки «Бука» планировалось переводом аппарата на высокие орбиты 800 – 1000 км. Там они должны были телепаться, пока на Земле не придумали бы способ их утилизации непосредственно в космосе.

Орбиты орбитами, но «Бук» разрабатывался таким образом, чтобы при попадании в атмосферу (мало ли какая может приключиться авария на штатной орбите) реактор разваливался на составные части и полностью сгорал, включая активную зону. Радиационное заражение атмосферы или поверхности земли при этом было минимизировано.

Итак, «Космос-954» массой в 4.3 тонны с ядерной энергетической установкой «Бук» на борту был запущен с космодрома «Байконур» 28 октября 1977 года. О запуске спутника были проинформированы все, кому следовало об этом знать, включая Генсека ООН. «Космос-954» работал в паре с запущенным ранее «Космос-952». Единственно, о чём не было сообщено «кому надо», так это о характере энергоустановки. Американцы, например, полагали, что «Космос-954» оснащён радиоизотопным генератором «Ромашка».

Программа полёта аппарата была полностью закрыта, но по некоторым данным, «Космос-954» был запущен с целью испытания новых электроракетных двигателей для будущих автоматических межпланетных станций.

Проработав в течение месяца «Космос-954» перестал отвечать на команды с Земли. Причина отказа до сих пор не выяснена. Не увенчались успехом и попытки перевести аппарат на орбиту «захоронения».

Примерно тогда же, командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD, следившее за всеми космическими аппаратами на околоземной орбите, установило, что «Космос-954» сбился с орбиты и угрожает свалиться с неба на землю. Поскольку уже было известно, что энергоустановка на спутнике ядерная, в США начали готовиться и даже создали комиссию по исследованию обломков. Компьютерные вычисления показали, что падение должно произойти 23 – 24 января. Правда, интрига – куда именно шмякнется злополучный аппарат – сохранялась до последнего момента.

Обеспокоенные американцы запросили у СССР тип энергоустановки аппарата и, получив информацию, обеспокоились ещё больше.

Ранним утром 24 января 1978 года по стандартному тихоокеанскому времени американские средства наблюдения потеряли советский спутник с радаров. Военно-морская обсерватория на Гаваях сообщила, что не наблюдает «Космос-954» и в оптические телескопы. Вскоре стали поступать сообщения об огненном шаре, промчавшемся над северо-западными провинциями Канады. Предположительно, советский спутник упал где-то в районе Большого Невольничьего озера.

Американцы, соблазнённые случаем поковыряться в обломках совершенно секретного советского спутника, предложили канадцам свою помощь на высшем уровне. Оно и понятно: микрореакторами «Бук» штатно снабжались почти исключительно лучшие в мире советские спутники-разведчики «Легенда». Серия «Космос» была общим названием для советских беспилотных космических аппаратов различного назначения. В общем, ситуацией следовало воспользоваться, и премьер-министру Трюдо позвонил лично президент Картер. Канадская сторона согласилась принять помощь.

В рамках операции «Morning Light» («Утренний свет) на канадской базе ВВС в районе Эдмонтона был организован штаб, куда и прибыли американские специалисты. Была установлена поисковая зона, а сам поиск вёлся при помощи самолётов и вертолётов. Первый обломок был найден 26 января.

Всего было найдено около сотни фрагментов в виде всевозможных трубок, стержней и дисков. Радиационное заражение зоны падения было незначительным. Общий вес фрагментов оценивается в 65 кг. К сожалению, не лучшим образом сработала пассивная система разделения элементов энергоустановки в воздухе. В противном случае и собирать-то было бы нечего.

Что конкретно узнали американцы о советских спутниках-разведчиках и их микрореакторах, кроме того, что они существуют, неизвестно. Скорее всего, немного. Сотня фрагментов из 3100 деталей спутника – это очень и очень мало. До поверхности земли долетело только самое дубовое. В денежном эквиваленте поиски и работы по деактивации зон падения осколков оцениваются в 17 млн долл по тогдашнему курсу.

А вот скандал получился на славу. По радиобрехалиям клеветали, что «советский спутник-шпион» упал на фермерское поле и причинил огромный ущерб. Канадцы выкатили СССР требование компенсации ущерба на сумму чуть более 6 млн канадских долларов с открытой опцией выплат дополнительных сумм из-за неучтённых расходов в будущем. В СССР тоже не пацаны сидели и осетра урезали до 3 млн за всё, о чём и подписали с потерпевшими официальную бумагу в Москве.

Скандал резко сошёл на нет. Ущерб оказался незначительным, а спустя короткое время осадки и многочисленные ручьи, реки и водоёмы в той части Канады вымыли остатки радиации.

Авария аппарата «Космос-954» не стала причиной закрытия программы разработки ядерных энергетических установок для космоса. В течение трёх последующих лет «Бук» подвергся серьёзной модернизации. Была серьёзно доработана радиационная безопасность спутника, а на случай опасности стержни активной зоны должны были принудительно отстреливаться специальным газовым механизмом.

Надо сказать, американцев не слишком напугало падение «Космос-954». В начале 90-х США приобрели у России за 13 млн долл два микрореактора «Енисей» нового поколения для «исследовательских целей в космосе». В космос, правда, оба «енисея» не попали, а только прошли полигонные испытания, и в 1996 году программа была закрыта.

Нельзя сказать, чтобы программа использования отечественных космических аппаратов с микрореакторами на борту проходила слишком гладко. Семь запусков, включая «Космос-954», закончились авариями. Активные зоны двух спутников были выведены на орбиту захоронения, где они и пребывают по настоящий момент. Ещё два реактора упали в безлюдной части Южной Атлантики и Тихого океана. Последняя авария «Космос-1818» произошла на орбите в 2008 году. Что конкретно произошло и куда делась его активная зона – не установлено. Предположительно, спутник разорвало на мелкие осколки.

Источник