История первой молекулы во Вселенной

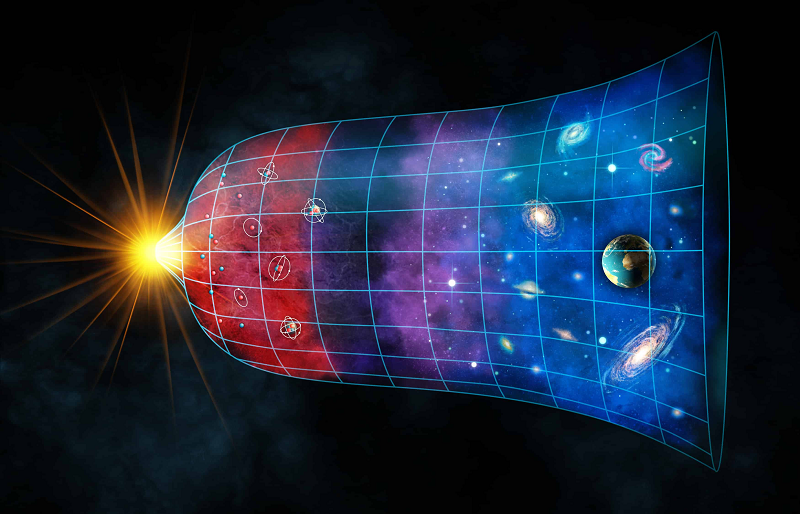

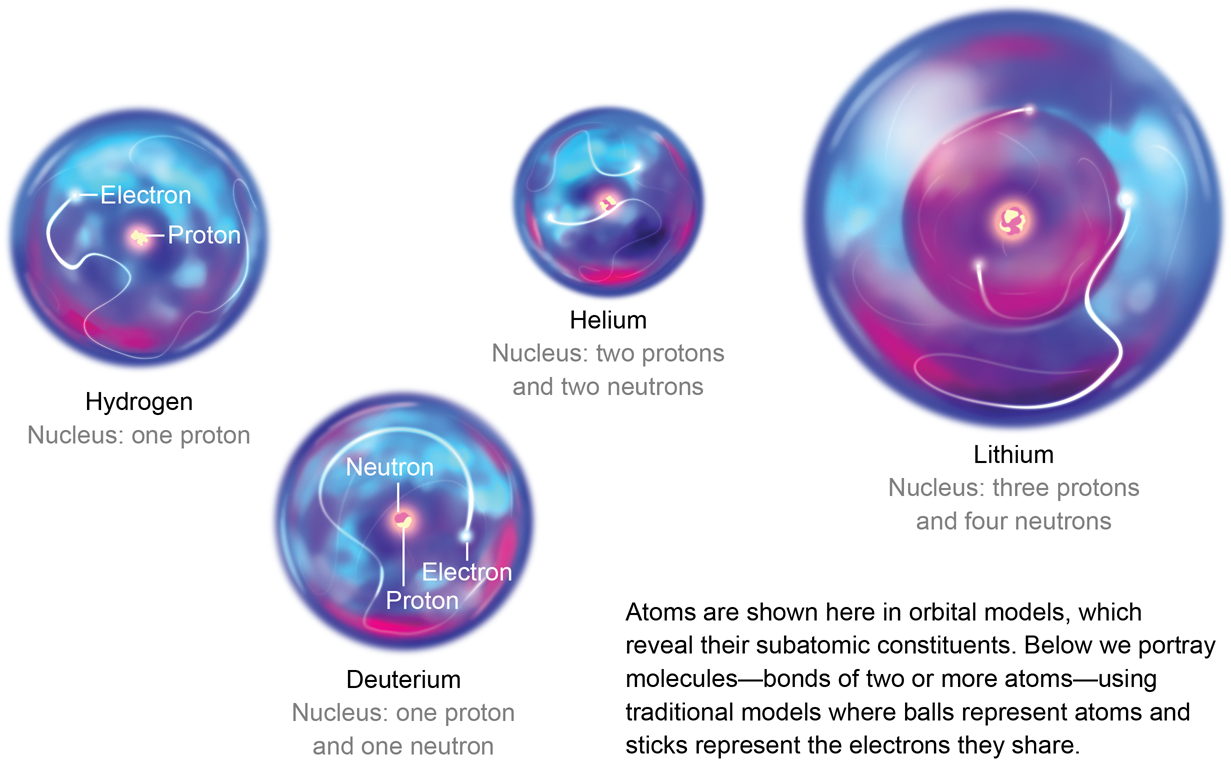

Первые «атомы» во Вселенной вовсе не были атомами — это были просто ядра, которые еще не нашли электронов. Простейшее ядро, ядро обычного водорода, представляет собой голый протон. После Большого Взрыва Вселенная была полна энергии. Протоны и нейтроны часто сталкивались, и некоторые из них образовывали более крупные ядра, такие как ядро дейтерия (содержащее протон и нейтрон), а также ядра гелия с двумя протонами и двумя нейтронами. Также образовались различные другие структуры протонов и нейтронов, но поскольку атом определяется количеством протонов в нем, все эти другие конгломерации были в основном просто различными версиями водорода, гелия и лития.

Из этих трех гелий первым начал формировать «настоящие» атомы. Атом — это нечто большее, чем ядро, он также должен обладать электронами. Ядра гелия были первыми, кто собрал полный набор электронов. Почему не водород или литий? Что ж, гелий — это первый «благородный газ» в периодической таблице, и первый атом с достаточным количеством электронов, чтобы полностью заполнить имеющиеся вакансии в его электронной оболочке. Таким образом, если электроны являются своеобразной валютой химии, гелий является основным вором периодической таблицы.

В современной лаборатории требуется больше энергии, чтобы украсть электрон у гелия, чем у любого другого элемента. А энергия, необходимая для удаления второго электрона, более чем в два раза больше, чем для первого. В ранней Вселенной, как только ядра гелия начали находить электроны, они заполнили свои электронные оболочки задолго до того, как их стали догонять ядра водорода и уж тем более ядра лития, которым требуется три электрона.

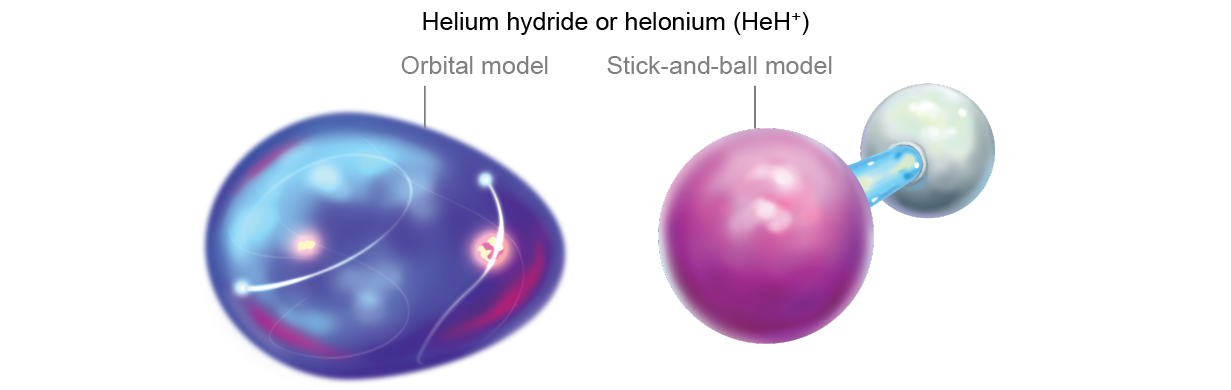

Остальная материя во Вселенной в то время все еще состояла в основном из одиночных протонов, которые начали ощущать эффект отсутствия электронов. Они начали замедляться и искать противоположно заряженных партнеров, чтобы стать электрически нейтральными. Но поймать свободные электроны в одиночку для себя было трудно, проще отнять у атомов гелия. И хотя гелий не горит желанием делиться, при постоянных столкновениях с ядрами водорода он все-таки передавал им электроны. Так образовались первые химические связи, и самое простое соединение гелия и водорода было названо ионом гидрида гелия (HeH + ), и оно является самой первой молекулой во Вселенной.

То, что гелий был первым элементом, образующим связи, удивительно, потому что сейчас мы думаем о гелии как о наименее вероятном элементе, связывающемся с другими — ибо это самодостаточный благородный газ с полным набором электронов. Но в ранней Вселенной гелий был единственным игроком на рынке — единственным банком с электронами для кредитования.

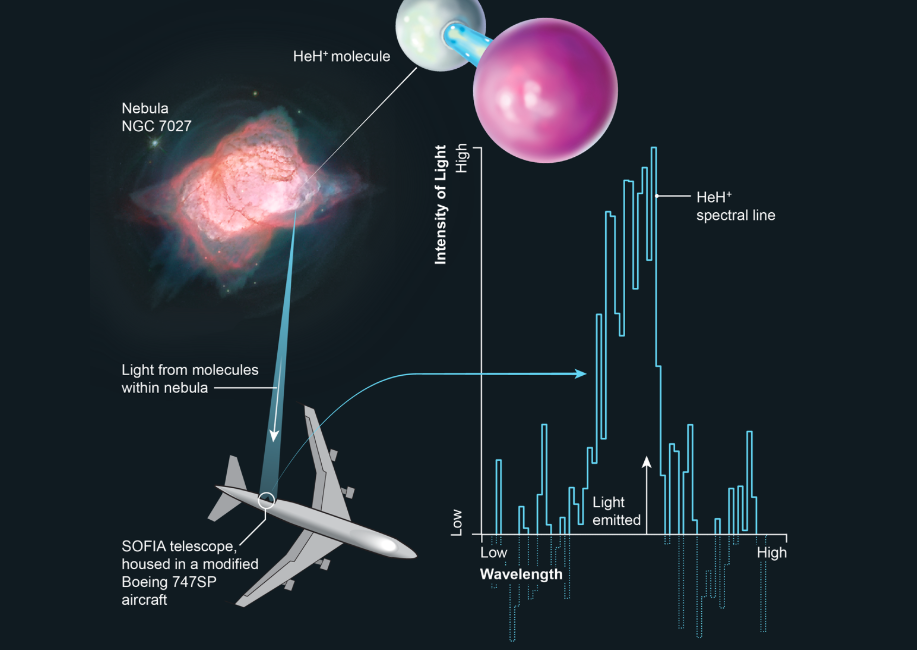

Эта история десятилетиями стояла на твердой теоретической почве, но ей уже давно не хватало наблюдательного подтверждения. HеH + может формироваться на Земле только в лабораториях, и в течение десятилетий он оставался незамеченным в космосе. Однако в прошлом году астрономы объявили, что они впервые наблюдали эту молекулу, скрывающуюся в туманности вокруг тусклой умирающей звезды. 40-летний поиск принес свои плоды, и к нашей картине того, как формировалась ранняя Вселенная, был добавлен новый и жизненно важный фрагмент.

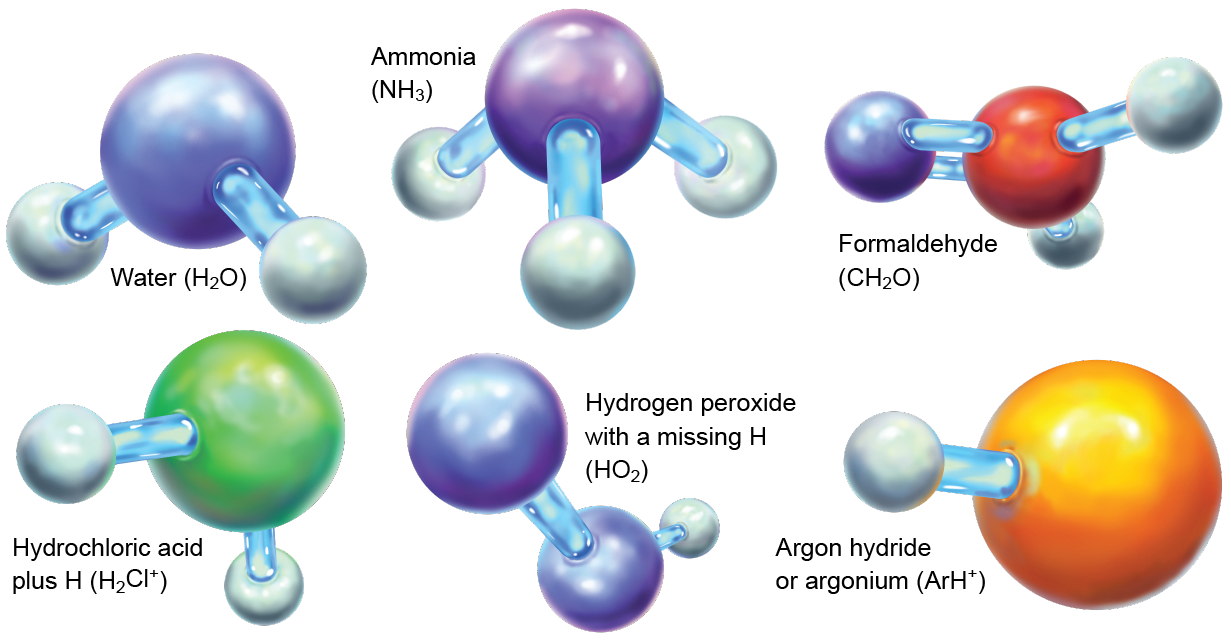

Так что теперь HeH + вступил в ряды внеземных молекул, которых к настоящему времени ученые обнаружили более 200 видов. Это исследование химии за пределами Земли — этим занимается наука, которая называется астрохимией — направлено на выяснение того, какие молекулы присутствуют в космосе, как они формируются и что их эволюция означает для наблюдательной и теоретической астрофизики.

Многие из известных астромолекул, включая воду, аммиак и формальдегид, распространены и здесь, на Земле. Другие, такие как соляная кислота с дополнительным протоном и перекись водорода без одного атома водорода, являются диковинками на нашей планете. Наблюдались также заряженные молекулы, системы с неспаренными электронами и странно расположенные атомы в обычных молекулах. Ученые даже наблюдали молекулы, содержащие так называемые инертные благородные газы, такие как ArH + (комбинация аргона и водорода, и диковинка тут в том, что первый на Земле не образует вообще никаких связей).

Астрохимия рассматривает самые фундаментальные свойства молекул. Это помогает определить, что такое химическая связь на самом деле, как долго молекулы могут оставаться нетронутыми и почему некоторые химические связи встречаются чаще, чем другие. Изучая химию в столь чуждой по сравнению с Землей среде — с температурой, давлением и доступными атомами, совершенно отличными от тех, к которым мы привыкли — мы можем найти молекулы, которые бросают вызов нашим обычным представлениям о том, как взаимодействуют атомы, что приводит нас к более глубокому пониманию химии. В конечном счете исследователи надеются узнать, как появились молекулы, которые в итоге оказались на планетах нашей Солнечной системы и дали начало жизни.

Где же HeH + ?

В лаборатории Калифорнийского университета в Беркли в 1925 году Т. Р. Хогнесс (который позже работал над Манхэттенским проектом) и его коллега Э. Г. Ланн обнаружили, что смешивание гелия и водорода в присутствии электрической дуги в вакуумной камере может создавать ионы с различными массами. Измерение отношения массы к заряду молекул называется масс-спектрометрией, и для некоторых ионов отношение массы к заряду оказалось равным пяти. Это могла быть только молекула HeH + (4 от гелия и 1 от водорода). Но удерживать эту молекулу достаточно долго, чтобы изучить ее, оказалось чрезвычайно трудно, даже в контролируемой лаборатории Хогнесса и Ланна.

В ранней Вселенной эта молекула была еще более нестабильной, потому что HeH + , вероятно, отпустит свой протон при малейшем контакте с другим атомом. В такой связи гелий имеет два электрона, а водород — ни одного. Такая неравномерная связь (называемая дативной связью) слабее, чем традиционные ковалентные связи, в которых оба атома участвуют более равномерно.

В 1978 году Джон Х. Блэк, работавший тогда в Университете Миннесоты, первым доказал, что молекула HeH + все еще может присутствовать в космосе. Блэк предположил, что хорошим местом для наблюдения являются планетарные туманности, созданные раздувшимся умирающими звездами. В этих газопылевых облаках тонкий слой ионизированных атомов гелия обычно находится в присутствии нейтральных атомов водорода, и сильная потребность гелия в электронах может заставить его заимствовать один из них из атома водорода, создавая такую молекулу.

Поэтому с конца 1970-х годов астрономы и их коллеги-химики искали HeH + в различных местах, от планетарных туманностей до сверхмассивных звезд. Однако в течение десятилетий эти поиски не увенчались успехом, что заставило некоторых усомниться в обоснованности роли HeH + в стартовой химии Вселенной. Действительно ли гелий связывался с Н + ? Казалось, что так и должно быть, ведь тогда больше не с чем было образовывать химические связи. Но если это так, то где же HeH + ?

Молекула HeH + долгое время оставалась неуловимой.

Первые молекулы довольно быстро рассеялись после самых ранних эпох. Когда Вселенная созрела, расширилась и остыла, оставшиеся ядра водорода начали собирать свои собственные электроны. И эти теперь нейтральные атомы водорода, по-видимому, почувствовали положительный заряд молекул HeH + и стали сталкиваться с ними. При этом слабая дативная связь HeH + разрывалась, и образовывалась гораздо более сильная ковалентная связь между двумя атомами водорода, создавая молекулу H2 + . После этого атомы гелия уже в основном ни с чем в связь не вступали и оставались одинокими.

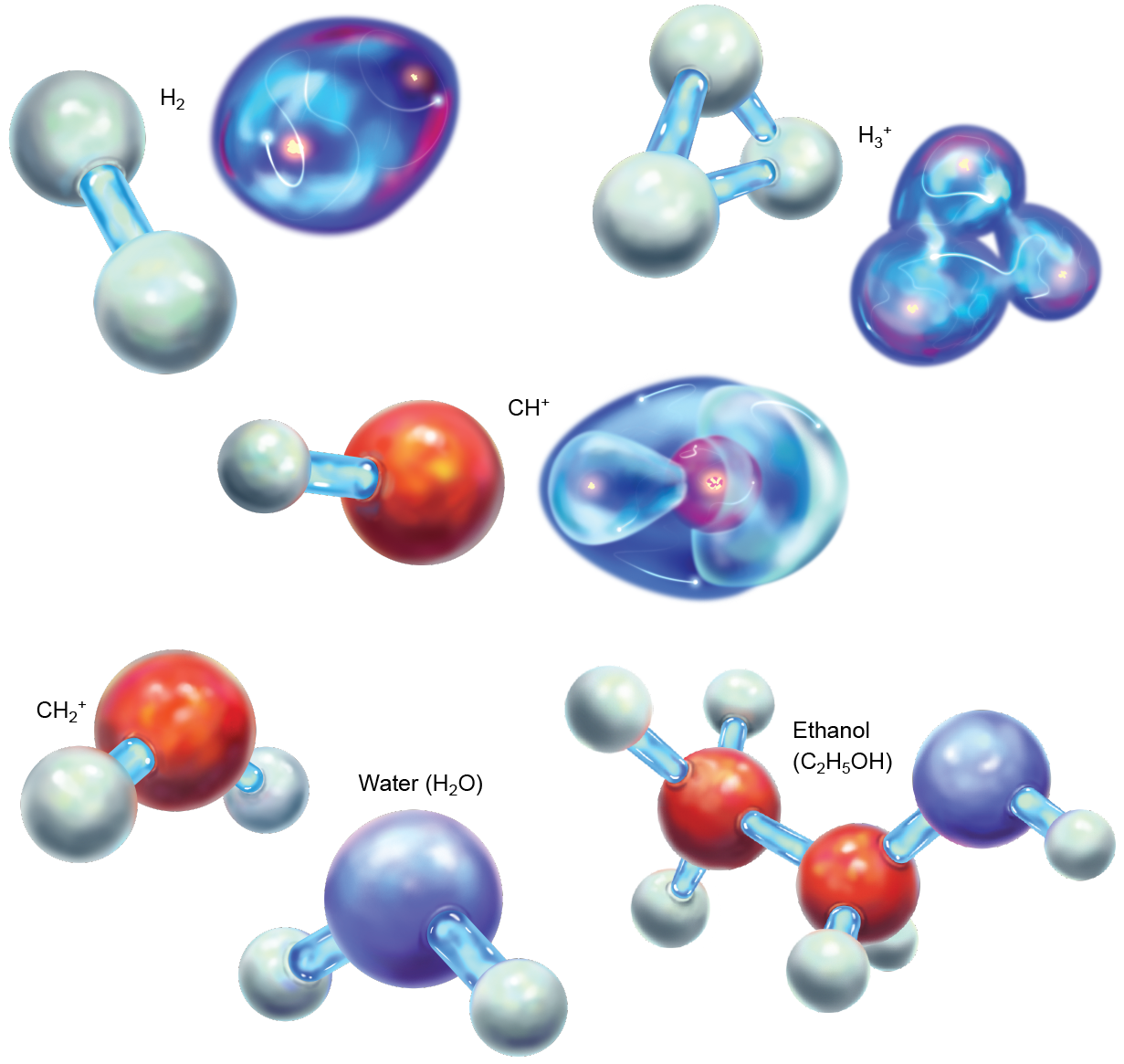

Тогда может показаться, что краткое существование HeH+ было несущественным, но это далеко не так. Модели потенциальных химических реакций на тот период времени указывают на то, что без образования HeH + молекула H2 + , а затем и нейтральная H2, образовывались бы гораздо медленнее. И только после получения H2 началась бурная химия: появилась молекула H3 + , которая породила CH + , а она, в свою очередь, CH2 + и каскад других молекул. В конечном итоге эта цепь привела к воде, этанолу и более крупным молекулам. И все эти процессы являются результатом несбалансированной связи в HeH + : без этой начальной молекулы современная Вселенная была бы абсолютно другим местом.

Тем не менее, к 2013 году астрохимики были разочарованы тем, что молекула HeH + нигде не была найдена. Но в том году появился обнадеживающий знак, когда исследователи обнаружили связанную молекулу благородного газа ArH + в остатке сверхновой Крабовидной туманности. Ученые сконцентрировали свои усилия на поиске HeH + в аналогичных суперэнергетических средах. Однако большая проблема заключалась в том, что линии спектра HeH + попадали в ту же область, что и у самой первой молекулы, когда-либо наблюдавшейся в космосе, радикала CH. И никакие телескопы тогда не могли разделить эти сигнатуры.

Затем появилась Cтратосферная обсерватория для инфракрасной астрономии (SOFIA), построенная на базе Boeing 747 с боковым отверстием, через которое инфракрасный телескоп мог наблюдать за небом. SOFIA имеет идеальное разрешение для обнаружения молекулы HeH + , частота излучения которой составляет 2010,184 ГГц. И за три ночи изучения планетарной туманности NGC 7027, являющейся частью созвездия Лебедя, они наконец нашли излучение на этой частоте.

Причем сама планетарная туманность идеально напоминает раннюю Вселенную с ее гигантскими температурами и энергиями. 17 апреля 2019 года команда во главе с Рольфом Гюстеном из Института радиоастрономии имени Макса Планка в Бонне, Германия, опубликовали в журнале Nature доклад об обнаружении HeH + .

Конечно, наблюдались не первичные молекулы HeH + . Исследователи практически уверены, что молекулы, обнаруженные Гюстеном и его коллегами, были созданы гораздо позже. Тем не менее, обнаружение помогает нам больше узнать об этом соединении. Теперь ученые могут создавать лучшие модели Вселенной, существовавшей тогда, когда HeH + была единственной молекулой. Открытие может также дать нам подсказку о том, где еще эта молекула может скрываться сегодня в космосе, направляя нас к другим планетарным туманностям или даже к более далеким областям Вселенной.

Источник

Журнал «Все о Космосе»

Как образовались первые химические элементы, в каких уголках Вселенной это произошло. И откуда появились атомы, из которых мы состоим?

Ядра атомов химических элементов состоят из протонов и нейтронов. Самый легкий элемент — водород с ядром всего из одного протона, а во Вселенной есть больше сотни других элементов, и их ядра состоят из большего числа протонов и нейтронов. Нуклеосинтез — это образование ядер элементов, более тяжелых, чем водород. Как это происходило в самом начале Вселенной и где это происходит сейчас?

Как образовались атомные ядра?

Атомное ядро состоит из заряженных протонов (p+) и нейтронов (n0). Самое простое ядро — водород — это один протон (p+). Ядро гелия, или альфа-частица, включает два протона и два нейтрона (2p+ + 2n0). Ядро углерода, из которого состоим мы (12С), содержит по шесть протонов и нейтронов (6p+ + 6n0). Но есть и другие изотопы углерода, например 14С — в нем шесть протонов и восемь нейтронов (6p+ + 8n0).

Химические свойства элемента определяются его зарядом, числом протонов. Если один из нейтронов в ядре разваливается на протон и электрон (этот процесс называется бета-распадом), происходит трансмутация, и один элемент превращается в другой, хотя масса ядра не меняется.

В 1940-е годы многие ученые уже были убеждены, что Вселенная расширяется. Это означало, что когда-то, в первые минуты своего существования, она была гораздо меньше, чем сейчас, а вещество было очень плотным и горячим и состояло только из свободных протонов и нейтронов, то есть не содержало атомных ядер тяжелее водорода (p+). Но в нынешней Вселенной известно больше сотни элементов, включая и те, из которых сделаны мы. В какой-то момент должен был происходить нуклеосинтез — образование более тяжелых ядер из нейтронов и протонов.

Первая модель нуклеосинтеза была опубликована в 1948 году. Ее авторами были Георгий Гамов, задолго до этого эмигрировавший из СССР, и его аспирант Ральф Альфер. Их статья знаменита еще и тем, что Гамов ради шутки вписал в соавторы космолога Ханса Бете — получился список авторов, похожий на αβγ. Они предположили, что ядра всех элементов образуются путем нейтронного захвата. Протоны и нейтроны в молодой Вселенной объединялись между собой, присоединяли новые нейтроны и таким образом создали сразу всю таблицу Менделеева: теоретически из любого ядра можно получить следующее при помощи захвата одного или нескольких нейтронов и последующего бета-распада.

Довольно скоро стало понятно, что схема Альфера и Гамова не работает. Модели Большого взрыва позволяют легко рассчитать скорость реакций в зависимости от времени, температуры и плотности вещества. И оказалось, что первичный нуклеосинтез должен был закончиться очень быстро, в течение первых пятнадцати минут. Это происходит потому, что чем ниже плотность, тем меньше реакций. Чтобы произошла реакция, две частицы должны столкнуться между собой. Темп столкновений падает с уменьшением плотности и температуры, потому что температура — это скорость частиц. Кроме того, свободные нейтроны долго не живут. Если нейтрон не успел войти в состав ядра, он становится протоном. Практически все расчеты показывают, что первичный нуклеосинтез не мог зайти дальше лития-7 (3p+ + 4n0).

В 1957 году, всего через девять лет после теории αβγ, была опубликована фундаментальная работа Бербидж, Бербиджа, Фаулера и Хойла (который, кстати, не верил в теорию Большого взрыва). В ней была сформулирована уже практически современная теория нуклеосинтеза, несравненно более сложная. Сейчас, благодаря новым моделям и многочисленным наблюдениям, мы хорошо представляем себе, откуда во Вселенной взялись тяжелые химические элементы.

Как проходит нуклеосинтез?

Первичный нуклеосинтез закончился через несколько минут после образования Вселенной. К этому моменту 75% массы видимого вещества приходилось на водород и примерно 25% — на гелий. Еще во Вселенной было совсем крошечное — меньше сотой доли процента — количество дейтерия (2H), гелия-3 (3He) и лития (7Li). Практически все более тяжелые элементы образовались в результате ядерных реакций в звездах. И хотя из этих элементов построено все, что мы видим глазами, во вселенских масштабах их даже сейчас, через 13,8 миллиарда лет, не очень много — около 2% атомного вещества.

В звездах есть несколько путей синтеза новых ядер. Базовый путь называется протон-протонным циклом. Он может идти в условиях не очень высокой плотности и температуры и характерен для наименее массивных звезд вроде Солнца (именно благодаря этому процессу оно светит) или еще меньше. Цикл начинается со слияния двух протонов в дейтерий (p+ + n0) с образованием позитрона и нейтрино. Это самая медленная реакция цикла — «бутылочное горлышко», — которая лимитирует скорость синтеза в целом. После этого в результате цепочки реакций дейтерий превращается в устойчивое ядро гелия. Интересная особенность протон-протонного цикла состоит в том, что литий, бериллий и бор — те самые элементы, которые в небольших количествах образовались в результате первичного нуклеосинтеза, — являются его промежуточными продуктами и в звездах сгорают. Поэтому, хотя в целом во Вселенной легких элементов больше, чем тяжелых, именно эти три легких элемента очень редки.

Другой путь нуклеосинтеза требует большей температуры и давления, поэтому он идет в более массивных звездах, хотя бы в два раза массивнее Солнца. Он называется CNO-циклом, и суть его в том, что ядро гелия получается из четырех протонов при их последовательных захватах ядрами различных изотопов углерода, азота и кислорода. Для нас существенно, что для запуска CNO-цикла в среде уже должен присутствовать углерод.

Углерод образуется в звездах в результате тройного альфа-процесса. Сперва две альфа-частицы (ядра гелия) сливаются, образуя ядро бериллия-8, а затем присоединяют еще одну альфа-частицу и превращаются в углерод. Интересно, что ядро бериллия-8 очень неустойчиво. Поскольку первоначальное усложнение ядерного состава происходит путем добавления альфа-частиц, невозможность накопить много ядер бериллия-8 могла бы стать причиной того, что элементы тяжелее гелия просто не образовывались бы.

Но они образуются. Происходит это потому, что у ядер бериллия-8 и углерода-12 очень близкий ядерный резонанс, который позволяет тройному альфа-процессу осуществляться с довольно большой вероятностью. Этот резонанс, близкое совпадение двух чисел, не продиктован никакими физическими законами. Просто наша Вселенная так устроена, что они близки между собой.

Захват альфа-частиц, присоединение ядер гелия, позволяет возникнуть и элементам тяжелее углерода, в первую очередь кислороду, неону, магнию, кремнию, вплоть до никеля-56 (28p+ + 28n0), который далее распадается, образуя железо. Ядра тяжелее железа и никеля в термоядерных реакциях не образуются.

Важный источник тяжелых элементов — сверхновые типа Iа, которые предположительно связаны с термоядерными взрывами на белых карликах в двойных системах. Дело в том, что у белого карлика есть критическая масса — 1,4 массы Солнца. Карлик докритической массы удерживается от коллапса давлением вырожденного газа. Но если каким-то образом превысить эту массу, белый карлик теряет устойчивость, начинает сжиматься, разогреваться — получается очень большая термоядерная бомба. Происходит взрыв сверхновой, который сопровождается очень быстрым термоядерным синтезом. Основным его продуктом становится железо — финальная точка в термоядерном синтезе. Сверхновые этого типа считаются одним из главных источников железа в нашей Вселенной.

В термоядерных реакциях не образуются ядра тяжелее железа. Кроме того, в результате термоядерного синтеза не возникают нечетные элементы: в альфа-частице содержатся два протона, и она увеличивает атомный номер сразу на два. Откуда в таком случае берутся нечетные элементы?

Где происходит синтез тяжелых ядер?

Чтобы увеличить атомный номер на одну единицу, с ядром должно произойти то, что предполагали Альфер и Гамов: оно должно захватить один нейтрон и испустить электрон. Это происходит в два этапа. Сперва ядро захватывает нейтрон, масса увеличивается на единицу, но заряд не увеличивается — химически элемент остается прежним. Затем, если образовавшееся ядро неустойчиво, оно испытывает бета-распад, нейтрон превращается в протон, а заряд вырастает.

Так возникает следующий элемент, четный или нечетный. Элементы от никеля до висмута (209Bi) возникают в результате этого процесса — он называется s-процессом (от английского slow — «медленный»). Неторопливость его связана с тем, что в обычных условиях в теле звезды мало свободных нейтронов. Наряду с медленным существует и быстрый захват нейтронов — r-процесс (rapid). Он происходит в тех случаях, когда ядро успевает до бета-распада захватить несколько нейтронов, и дает возможность для синтеза еще более тяжелых элементов, вплоть до тория и урана (трансурановых элементов во Вселенной практически нет).

Чем больше заряд ядра, тем больше нейтронов требуется, чтобы компенсировать кулоновское отталкивание положительно заряженных протонов. Легкие ядра могут быть стабильными при равном количестве протонов и нейтронов, а тяжелые требуют уже существенно большего числа нейтронов. Например, более или менее устойчивый изотоп урана, уран-238, содержит 92 протона и целых 146 нейтронов. Чтобы синтезировать такие ядра, нейтронов должно быть много. До сих пор нет четко установившегося консенсуса, где это может происходить. Где происходит термоядерный синтез, хорошо известно — в звездах. S-процесс — в больших звездах. А вот где может идти r-процесс, мы наверняка не знаем, хотя возможных объяснений немного.

Первый вариант — это вспышки сверхновых. Когда в конце эволюции массивной звезды начинается сжатие железного ядра, происходит нейтронизация вещества: электроны вдавливаются в протоны, и образуется много нейтронов.

Второй вариант — слияние нейтронных звезд. Представьте, что две нейтронные звезды крутятся друг вокруг друга, излучают гравитационные волны и сближаются. При их слиянии мы снова получим шар, содержащий большое количество нейтронов. Расчеты показывают, что там возможно образование элементов r-процесса, то есть финала Периодической таблицы.

Еще недавно многие сказали бы, что слияние нейтронных звезд — это экзотика. Но в 2017 году впервые зафиксировали импульс всплеска гравитационных волн, совпавший с коротким гамма-всплеском. Мы и раньше предполагали, что короткие гамма-всплески сопровождают слияние нейтронных звезд, но теперь у нас появились убедительные наблюдательные данные. Поскольку по гравитационным волнам можно оценить массы слившихся объектов, мы уверены, что это были именно две нейтронные звезды. Гамма-всплесков наблюдается множество, и теперь, когда два нетривиальных наблюдательных результата совпали в одной точке пространства и времени, у нас появилось мощное указание на то, что слияния нейтронных звезд — это не гипотетический процесс. Они реально происходят и, значит, могут создавать условия для запуска r-процесса.

Где образуются литий, бериллий и бор?

Еще один источник нуклеосинтеза — космические лучи, поток атомных ядер, разогнанных до околосветовых скоростей. Энергии этих частиц огромны, до 1020 электронвольт, и даже больше. Когда ядра сталкиваются между собой на больших скоростях, происходят так называемые реакции скалывания: атомы просто разваливаются на мелкие кусочки. Самое важное последствие реакций скалывания с точки зрения глобального нуклеосинтеза — образование лития, бериллия и бора.

Кривая распространенности химических элементов во Вселенной выглядит так: сверху водород с гелием, а затем, далеко внизу, все остальные элементы. Четных элементов больше, чем нечетных, элементов железного пика некоторый избыток, но чем меньше атомный номер, тем больше таких атомов. Самая заметная аномалия этой кривой — глубокая яма на месте лития, бериллия и бора. Их существенно меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из атомной массы.

Дело в том, что в первичном нуклеосинтезе они не образовывались. Разве что литий в мизерных количествах — порядка 10-10 относительно водорода. Бериллия и бора было еще меньше. В звездах эти элементы не образуются, а сгорают в протон-протонном цикле.

Долгое время астрофизики плохо представляли, откуда они берутся. Сейчас предполагается, что они продукт реакций в космических лучах, реакций скалывания. И это подтверждается наблюдениями. В целом состав ядер в космических лучах не отличается от обычной космической пропорции, за единственным исключением: лития, бериллия и бора в них существенно больше, чем где-либо еще. Литий в наших аккумуляторах, бор в борной кислоте, бериллий в изумрудах, — скорее всего, они возникли в межзвездном и околозвездном пространстве.

Из чего состояли древние звезды?

Самые первые звезды состояли, конечно, только из водорода и гелия. Но непонятно, как их можно было бы наблюдать. Теоретически мы видим объекты на больших красных смещениях, то есть можем узнать, какой была наша Вселенная в первые миллиарды лет своего существования. Но на таком расстоянии даже галактики различимы с большим трудом, не то что отдельные звезды. Есть надежда, что это удастся сделать при помощи телескопа Джеймса Уэбба, но пока таких инструментов нет.

Что нам понятно? Такие звезды из водорода и гелия существовали, и у нас есть веские основания полагать, что они были очень массивными, может быть, в тысячи раз более массивными, чем Солнце. В силу большой массы время их жизни было очень небольшим. Они давно взорвались, как сверхновые, и загрязнили Вселенную первыми тяжелыми элементами, и это загрязнение происходило очень эффективно.

У большинства даже самых старых звезд в нашей Галактике, в частности у звезд шаровых скоплений, содержание тяжелых элементов уступает солнечному всего в сто раз.

В нашей Галактике есть несколько звезд с более низким содержанием тяжелых элементов, но это уникальные экземпляры. Рекордные звезды содержат в сто тысяч раз меньше тяжелых элементов, но это две-три звезды на нашу довольно большую галактическую окрестность.

Звезд, состоящих из водорода и гелия, в Млечном Пути нет: они не дожили до нашей эпохи. Благодаря им впоследствии могли появиться и небольшие звезды вроде нашего Солнца, и Земля, и все атомы, из которых мы состоим.

Что еще неизвестно о нуклеосинтезе?

По большому счету, теория нуклеосинтеза уже сложилась. Во всей картине остался один большой вопрос, а именно локализация r-процесса. Ключевое открытие — открытие гравитационных волн — уже сделано, но дьявол кроется в деталях. Теория хорошо описывает внешний облик очень большого числа звезд, но не всех. Существуют звезды с довольно неожиданным поверхностным составом, например звезда Пшибыльского. Сообщалось о наблюдениях в ее спектре очень тяжелых элементов, включая трансурановый америций, который больше нигде не видели. Есть большая группа так называемых химически пекулярных звезд, обладающих повышенным поверхностным содержанием элементов типа бария, ртути, марганца, редких земель. Их существование указывает, что нам недостаточно понять образование элементов — важно разобраться, как они перераспределяются внутри звезд.

Если у какой-то звезды аномальный состав поверхности, это можно объяснить тем, что на нее что-то упало. Например, есть звезды с повышенным содержанием лития. Это странно: литий должен сгорать в термоядерных реакциях. Как это объяснить? На звезду могла упасть планета! Мы знаем, что существуют горячие юпитеры — планеты, вплотную приблизившиеся к своим звездам. Такая планета может оказаться слишком близко, упасть и обогатить атмосферу звезды литием, который не сгорел, потому что в атмосфере не идут термоядерные реакции. Вопросы еще есть, но на них, скорее всего, можно ответить без привлечения нуклеосинтеза.

Дмитрий Вибе.Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН

Источник