ПЕРВОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ

Родионова Ж.Ф., Шевченко В.В.

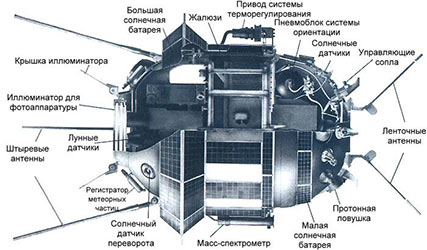

7 октября 1959 г. советская автоматическая станция «Луна 3» впервые сфотографировала западную часть обратной стороны Луны и передала эти снимки на Землю. Таким образом, 1959 год стал началом новой эры в области исследований небесных тел и картографирования Луны. Фотосъемка продолжалась в течение 40 минут. При разработке оборудования для фотосъемки и передачи изображений с автоматической станции была создана система ориентации, состоявшая из оптических и гироскопических датчиков, логических электронных устройств и управляющих двигателей, разворачивавших станцию в нужном направлении. Фотосъемка осуществлялась камерой с двумя объективами, имевшими разные фокусные расстояния. Фотопленка проявлялась, фиксировалась, промывалась и высушивалась автоматическими бортовыми устройствами, а затем изображение передавалось по команде с Земли на наземные приемные станции (Первое фотографирование обратной стороны Луны, 1959 г.). Изображения восточной части видимой стороны и западной части обратной стороны Луны были переданы на Землю по радиосвязи.

Легендарный конструктор космической техники, соратник и заместитель главного конструктора Сергея Павловича Королёва, академик Борис Евсеевич Черток в своих воспоминаниях о событиях далекого октября 1959 года так описывал эпизод получения первых фотографий обратной стороны Луны (Черток 1996):

«Я пристроился рядом с Богуславским у аппарата открытой записи на электрохимической бумаге. С приемного пункта докладывали:

— Дальность — пятьдесят тысяч. Сигнал устойчивый. Есть прием!

Дали команду на воспроизведение изображения. Опять ответственность лежит на ФТУ. На бумаге строчка за строчкой появляется серое изображение. Круг, на котором различить подробности можно при достаточно большом воображении.

Королев не выдержал и ворвался к нам в тесную комнатку.

— Ну что там у вас? — У нас получилось, что Луна круглая, — сказал я.

Богуславский вытянул из аппарата записанное на бумаге изображение, показал Королеву и спокойно разорвал. СП даже не возмутился.

— Зачем же так сразу, Евгений Яковлевич? Ведь это первый, понимаешь, первый!

— Плохо, много всякой грязи. Сейчас мы уберем помехи и следующие кадры пойдут нормально. Постепенно на бумаге появлялись один за другим все более четкие кадры.

Мы ликовали, поздравляли друг друга. Богуславский успокаивал, что на фотопленке, которую обработаем в Москве, все будет гораздо лучше».

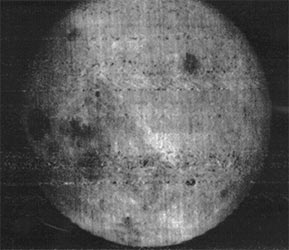

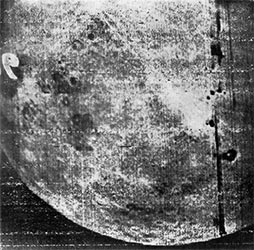

На этих снимках поверхность Луны была запечатлена при освещении солнечными лучами, падающими при углах наклона близких к 90 градусам. В таких условиях на лунной поверхности плохо различаются отдельные формы рельефа, но хорошо видны детали альбедо (темные и светлые участки). К тому же множество помех отобразилось на снимках. Все это естественно мешало дешифрированию фототелевизионных изображений. Разработка методов изучения этих снимков, выявление деталей лунной поверхности, а также составление первой карты обратной стороны Луны были выполнены под руководством Ю. Н. Липского (Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ) и Н.А.Соколовой (Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии) в Москве. Одновременно и независимо такая же работа была осуществлена под руководством А.В. Маркова (Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулково) и в Харькове под руководством Н.П. Барабашова (Астрономическая обсерватория при Харьковском государственном университете им. А.М. Горького).

Подробное описание аппаратуры, методов получения изображений, дешифрирования снимков и результатов их обработки приведено в Атласе обратной стороны Луны, 1960 г (Атлас обратной стороны Луны, 1960). Диаметры оригинальных крупномасштабных и мелкомасштабных изображений лунного диска, полученных фоторегистраторами на Земле, составляли 25 и 10 мм соответственно. Были также использованы позитивы на фотобумаге и на фотопленке, изготовленные на аппаратах, воспроизводящих изображения по сигналам АМС, записанным на магнитную ленту. На этих позитивах диаметры лунного диска составляли 100 мм для мелкомасштабных фотографий и около 250 мм – для крупномасштабных. Многократная повторная запись всех кадров в специально подобранных режимах работы аппаратуры (фотометрические разрезы) позволила в последующем повысить возможности дешифрирования изображений московской группой ученых. Метод фотометрических разрезов состоял в многократном усилении радиотехническими средствами контрастов между имеющимися на негативе деталями выборочно, по участкам, сходным по своим фотометрическим свойствам.

Насколько нам известно, в России не было опубликовано своих карт Луны до 1960 года. Однако, первая в мире «Карта обратной стороны Луны» была составлена и издана в СССР. В процессе дешифрирования все образования лунного рельефа были разделены на три категории. К первой из них отнесены образования, имеющие четкие очертания и хорошо различимые на трех и более кадрах, а также все объекты краевой зоны видимого полушария. Ко второй категории отнесены образования, заметные только на двух кадрах. К третьей категории — образования, имеющие нечеткие очертания. Особыми условными знаками на карте выделены образования более темные и более светлые, чем окружающая местность и лучевые системы. По известным координатам станции, и ее расстоянию от Луны была построена координатная сетка во внешней перспективной проекции, использованная для привязки деталей видимой стороны Луны, чтобы по известным деталям лунной поверхности осуществить координатную привязку неизвестных до этого образований на обратной стороне Луны. По правилам, принятым Международным астрономическим союзом, имена лунным образованиям даются в память уже умерших деятелей науки и техники. Более того, соответствующие структуры МАС не рассматривают предложения ранее, чем через три года после смерти человека, память о котором предполагается увековечить. Таким образом, обеспечивается высокая ответственность при принятии решения. Ведь сохранившиеся со времен Дж. Риччиоли названия просуществовали уже в течение веков. И те имена, которые помещаются на лунные карты в наши дни, также останутся в истории человечества навечно.

С.П. Королев по возвращении в ОКБ начал приглашать к себе астрономов, с которыми рассматривал фотографии и советовался, какие имена присвоить вновь открытым образованиям на невидимой стороне. Борис Евсеевич Черток в своей книге пишет: «Королев был стратег. Он спешил взять инициативу в свои руки, опасаясь, что ее захватят в будущем, те, кто получит лучшие снимки. Надо взять все, что можно от каждого космического успеха.

27 октября в газетах была опубликована фотография обратной стороны Луны. Казалось триумф был полный. Но с присвоением имен получилась осечка. Вмешался ЦК КПСС, и столь ответственная работа была поручена специальной комиссии президиума Академии наук. После долгих споров предложения о наименованиях были переданы в ЦК для одобрения. Там не спешили… Решение президиума Академии после всех согласований было опубликовано только 18 марта 1960 года. В первоначальном проекте наименований не было Курчатова. После его смерти в феврале Келдыш и Королев добились включения его в список. Теперь его имя на карте Луны соседствует с Джордано Бруно.»

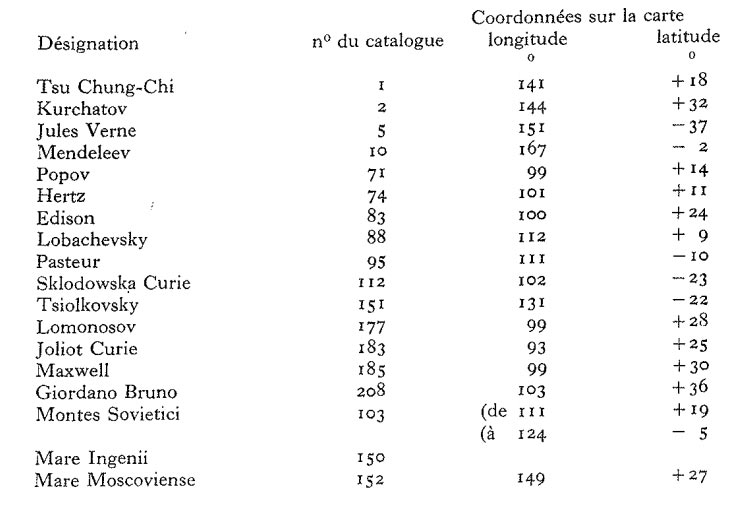

XI-ая Генеральная ассамблея МАС, состоявшаяся в 1961 г. в г. Беркли (США), Резолюцией № 2 Комиссии 16 утвердила первые 18 названий объектов на обратной стороне Луны (Resolutions Adopted at the GeneralAssemblies). Таблица 1 представляет собой фотокопию страницы материалов XI-ой Генеральной ассамблеи МАС, на которой приведен указанный список.

Таблица 1 (Transactions of the International Astronomical Union, 1961).

Снимки, полученные с борта АМС «Луна-3», позволили обнаружить разветвленную лучевую систему кратера Джордано Бруно, сложную структуру дна кратера Циолковский, показать вновь обнаруженные светлые лучевые системы. Интересно отметить, что контур западной границы образования, названного на этой карте Морем Мечты, является западным краем бассейна, названного на современных картах бассейном Южный полюс — Эйткен. На карте также выделены образования более темные относительно окружающего вала кратеров. Поскольку, как было указано выше, первая карта обратной стороны Луны была построена в ортографической проекции, и центральным меридианом был выбран меридиан +120°, Море Краевое, Море Смита и Море Гумбольдта, рассоложенные в либрационной зоне, показаны с наименьшими искажениями. Название Море Москвы (в латинском варианте Mare Moscoviense ), официально утвержденное на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в августе 1961 года, нарушало сложившийся десятилетиями порядок именования лунных морей на видимой стороне Луны. Моря обычно называли или различными душевными состояниями (Море Спокойствия, Моря Ясности, Море Мечты и пр.) или связанными с водой словами (Море Влажности, Море Волн, Море Паров и пр.). Многие споры по поводу этого названия удалось остановить французскому астроному Одуену Дольфюсу, который сумел успокоить астрономическое сообщество и остановить диспут, заметив, что «Москва — это, по сути, тоже душевное состояние»

Диаметр полушария Луны на карте составил 34,76 см. Координатная сетка проведена через 10 градусов. Карта, помещенная в Атласе обратной стороны Луны, была разделена на четыре части, которые составлены с перекрытием между ними. Исходным материалом для восточной части видимой стороны (западной части карты) использована карта Уилкинса (Wilkins 1958). В этой зоне показаны Море Гумбольдта, кратеры Эндимион и Клеомед, Море Змеи, Море Кризисов, Море Краевое, Море Смита, Море Волн, Море Пены, Море Изобилия, кратеры Лангрен, Венделин, Петавий, Море Южное. Детали обратной стороны Луны, впервые увиденные землянами, показаны на ней условными знаками, их координаты определены в единой селенографической системе координат. На обратной стороне показаны кратеры: Джордано Бруно, Максвелл, Ломоносов, Эдисон, Жолио-Кюри, Жюль Верн, Герц, Попов, Лобачевский, Пастер, Цзу Чун-чжи, Менделеев, Циолковский, Склодовская-Кюри, Курчатов, а также Море Москвы, Море Мечты, Залив Астронавтов. Светлому протяженному образованию, которое по аналогии с некоторыми деталями рельефа видимого полушария было идентифицировано, как горная структура, было дано название Хребет Советский. Однако, последующие съемки при различных условиях освещения не подтвердили наличие в этом месте горного хребта и название удалили из списков наименований. Также в современной номенклатуре не сохранилось название Залив Астронавтов, хотя соответствующее морфологическое образование более поздними съемками было подтверждено.

Для сравнения на рис. 5 приведены карта отражательной способности сфотографированной области, построенная пулковскими астрономами, и карта обратной стороны Луны, составленная по материалам АМС «Луна 3» в Аризонском университете (Whitaker 1963).

Источник

Первое фото темной стороны луны. Третья победа СССР.

Космическая гонка в самом разгаре, новые аппараты создавались и запускались с невероятной скоростью. Практически сразу после рекордного полёта Луны-2 , в том же 1959 году была запущена Луна-3 — советская автоматическая межпланетная станция, целью которой стала получение первого в истории фото обратной стороны луны!

В советской прессе миссия называлась — «третья советская космическая ракета», символично, этот полёт стал третьей крупной победой в космической гонке.

Аппарат был запущен 4 октября 1959 года с «Байконура». Траектория полета была рассчитана в математическом институте им. Стеклова и предполагала первый в мире гравитационный манёвр. Траектория предполагала возвращение аппарата так, чтобы можно было отследить его со станций расположенных на территории СССР.

Луна-3 была первым аппаратом, который мог автоматически ориентироваться в космическом пространстве, система «Чайка» включала в себя множество датчиков, азотных микродвигателей, гироскопов и даже прообразом компьютера — счетно-решающим устройством! На тот момент этот аппарат был крайне технологичен.

На аппарате было установлены 2 телеобъектива, которые вели съемку в течении 40 минут с расстояния 67 тысяч километров. Аппарату удалось заснять почти половину поверхности спутника. Съемка велась на специальную пленку, которая проявлялась на борту аппарата, а затем обработанное изображение отправлялось фототелевизионной системной на землю.

Космос — агрессивная среда, и обычная фото-плёнка неизбежно испортится под напором радиации и перепадов температур, однако для «Луны-3» специальную плёнку нашли — в американских разведывательных зондах WS-119L, которые сбивались над территорией нашей страны зенитчиками. В таких зондах использовалась специальная пленка как раз подходящая к таким условиям. Чего добру пропадать?

Передача полученных данных шла аналоговым методом, на земле данные записывались на различные носители, но почти все записи не удалось воспроизвести, адекватные изображения удалось получить только с камеры бегущего луча и то, попытка чуть не была провалена т.к. сигнал шел с сильными помехами. Только спустя множество попыток и дней удалось получить 17 изображений, на которых можно было различить детали рельефа.

Источник

Журнал «Все о Космосе»

Как делали фотографии обратной стороны Луны

Тысячи лет человек глядит на Луну, но по прихоти гравитации видит лишь одну ее сторону. Во все века ученые мужи строили гипотезы, а фантасты до последнего времени рисовали яркие картины из жизни «селенитов». Но как только в руках оказался подходящий инструмент, человечество не преминуло взглянуть на «темную сторону» Луны.

Первые попытки фотографирования Селены, как и вообще все первые космические миссии, носили ярко выраженный характер «космической гонки» между США и СССР. В августе-сентябре 1958 года американцы первыми попытались отснять поверхность Луны с близкого расстояния, отправив в космос первые маленькие и несовершенные зонды Pioneer.

Увы, из-за неполадок ракет-носителей ни один из этих аппаратов не вышел на расчетную траекторию. Тем не менее, надо полагать, именно информация о подготовке американских миссий послужила мощным стимулом для С.П. Королева и его соратников.

Спустя два года после триумфа первого спутника, утром 4 октября 1959 года в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-3» («изделие Е-2А»). Примерно через трое суток, 7 октября, в промежутке между 6:30 и 7:10 по московскому времени станция выполнила фотографирование невидимой стороны Луны и передала снимки по телевизионному каналу на Землю.

Все причастные к этому событию смогли внести в свой актив очередную «несомненную победу в космосе»: Советский Союз в шестой раз опередил Соединенные Штаты, запустив вслед за первым спутником, первым животным в космосе, первой тяжелой автоматической лабораторией на орбите, первой искусственной планетой и первым попаданием в соседнее небесное тело первый объект, который смог сфотографировать сторону нашего естественного спутника, навсегда скрытую от прямого человеческого взора. Между тем успех «Луны-3» был далеко не только пропагандистским. За ним стояли основательные научные и инженерные разработки в таких областях, как баллистика космических аппаратов, системы управления, оптика, телекоммуникации, не говоря уже о ракетной технике.

Спланированное чудо

Несомненно, сложнейшей задачей был расчет траектории полета. Поскольку фотографирование лунной поверхности предполагалось выполнить при пассивном баллистическом пролете (средства активной коррекции траектории тогда еще не были освоены), расчет и последующая реализация траектории должны были вестись с высочайшей точностью. На выбор схемы полета влияло множество факторов. Среди них основными были требования необходимой ориентации, освещенности и удаления от лунной поверхности в момент съемки, энергетические возможности ракеты-носителя и географическое положение места старта. Кроме того, форма траектории должна была обеспечить «сброс» информации в момент, когда станция находилась на малом расстоянии от Земли: требовалось в минимально возможный промежуток времени получить с территории Советского Союза максимальный объем информации.

Схема полета предусматривала облет Луны по сильно вытянутой эллиптической траектории, апогей которой находился вблизи границы сферы действия Земли. Если бы не принималось никаких дополнительных мер, станция вернулась бы к Земле и сгорела в атмосфере уже при завершении первого витка и сколько-нибудь длительные исследования пространства между Луной и Землей стали бы невозможны. Дело в том, что, хотя ракета почти сообщала «Луне-3» вторую космическую скорость по величине (примерно 11,14−11,15 км/с), направление вектора было далеко от горизонтального. В результате без учета внешних возмущений от Луны и Солнца и получалась незамкнутая эллиптическая траектория. Эта неприятность была обусловлена тем, что разрабатываемая ракета-носитель при старте с территории СССР не могла придать АМС вторую космическую скорость для полета к Луне, расположив вектор строго по горизонтали. Кстати, дополнительной неприятностью была ограниченная масса полезного груза: слишком велики были гравитационные потери при прямой схеме разгона.

Положение мог бы поправить старт к Луне с промежуточной орбиты спутника Земли. Но он требовал двукратного включения двигателя последней ступени. Увы, такой возможности у советских ракетчиков еще не было. В 1959 году красивое решение нашли баллистики, предложившие «подкорректировать» траекторию с помощью… самой Луны- за счет ее гравитационного поля. Траектория была рассчитана так, чтобы в некоторый момент, когда станция двигалась уже достаточно медленно, на нее «налетела» сфера действия Луны. При этом лунная гравитация существенно меняла орбиту АМС, которая в конечном итоге стала искусственным спутником Земли. Таким образом, в этой миссии впервые был использован гравитационный маневр, в результате выполнения которого «Луна-3» вместо положенной недели просуществовала в космосе полгода, до 20 апреля 1960 года.

Лунный «Енисей»

Фотографирование Луны производилось в специально выбранный момент. Он не совпадал с точкой наибольшего сближения с Луной: основным требованием было обеспечение ориентации АМС так, чтобы запечатлеть на фотопленке возможно большую часть невидимой стороны нашей небесной соседки в условиях необходимой освещенности. В систему ориентации станции входили оптические и гироскопические датчики, логические электронные устройства и управляющие двигатели. Она была включена по сигналу с Земли в тот момент, когда АМС лежала на линии Луна — Солнце, то есть когда по отношению к «Луне-3» естественный спутник Земли находился в фазе полнолуния.

Система ориентации остановила беспорядочное вращение, которое зонд получил при отделении от последней ступени носителя. Затем датчики нащупали Солнце и сориентировали зонд на светило, соответственно направив объективы фотоаппаратуры на Луну. Съемка велась с выдержками 1/200, 1/400, 1/600 и 1/800 аппаратом с двумя объективами, которые имели фокусные расстояния 200 и 500 мм. Расстояние от центра Луны при этом составляло 65200−68400 км. Кстати, время запуска АМС, траектория полета и время съемки были подобраны с учетом того, чтобы фотографии запечатлели и некоторую часть поверхности нашей спутницы, видимую с Земли. Это было нужно для «привязки» снимков к уже известным лунным объектам. Примерно 70% отснятой поверхности приходилось на обратную сторону Луны, а оставшаяся часть представляла собой западный край лунного полушария, наблюдаемого с Земли. Кроме того, наличие фрагментов видимой стороны Луны подтверждало подлинность снимков — во времена холодной войны и безудержной пропаганды это было нелишним.

Для съемок во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевизионной техники (ВНИИТ, Ленинград) была создана специальная фототелевизионная аппаратура «Енисей». Луну снимал пленочный фотоаппарат, экспонированная фотопленка обрабатывалась на борту станции автоматически. Полученные кадры сканировала телекамера, которая могла работать в «медленном» и «быстром» режимах. Последний служил для передачи снимков со станции вблизи Земли (на расстоянии 40 000 — 50 000 км), первый — на больших удалениях. Для приема сигналов, переданных АМС, служили два типа наземной аппаратуры: «Енисей-I» для «быстрого» и «Енисей-II» для «медленного» режима передачи. Приемные наземные комплексы изготавливались как в стационарном, так и в автомобильном вариантах.

При «быстром» режиме частота строчной развертки составляла 50 Гц, а время передачи полного кадра — 15 с. В «медленном» режиме длительность строки равнялась 1,25 с, а время передачи кадра достигало получаса. Разрешение — примерно 1000 элементов в строке.

Для фотографирования использовалась «трофейная» кинопленка АШ («американские шарики») шириной 35 мм, на истории появления которой стоит остановиться отдельно. Как известно, в середине и во второй половине 1950-х над Советским Союзом стаями летали американские разведывательные аэростаты с фотоаппаратурой. Часть из них была сбита или просто приземлилась на территории нашей страны. Так или иначе, в Академии имени А.Ф. Можайского, с которой сотрудничал ВНИИТ, оказались американская аппаратура и пленка. И когда выяснилось, что ни одна отечественная пленка не отвечает требованиям, предъявляемым к фотографированию Луны, вспомнили о пленке с «шариков». По воспоминаниям ветеранов тех событий, пленка втайне от начальства была нарезана, отперфорирована и… применена на «Луне-3». Так соперник по космической гонке невольно помог советскому триумфу.

Для контроля качества полученных кадров на фотопленку заранее наносились испытательные знаки, часть из которых проявлялась еще на Земле. Другая часть знаков, копии которых хранились на Земле, проявлялась на борту станции.

Моря и цирки

По многим причинам качество полученных снимков было посредственным, но оказалось достаточным для понимания морфологии невидимой стороны Луны. В частности, было выявлено, что «темная сторона» более гористая, а «морей» на ней очень мало. Помимо Краевого Моря, Моря Смита, Южного Моря, начинающихся на видимой стороне, а также Моря Мечты, других «водоемов» не выявлено, за исключением поверхностей больших цирков.

Научный результат миссии был важным, но не единственным. Советские ученые и инженеры смогли испытать трехступенчатую ракету-носитель, изучив динамику ее конструкции. Важно и то, что пуск прошел точно в расчетное время, а траекторию полета станции удалось выдержать с высокой точностью. Впервые были проведены сеансы дальней космической связи. Полет «Луны-3» заложил основы советской школы создания межпланетных зондов и ознаменовал ее первый крупный успех.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник