Сириус приближается к Солнечной системе со скоростью 7,6 км/с. Может ли он в будущем заменить Солнце? Когда?

Термин «сближение» подразумевает то, что сначала между материальными точками одно расстояние, а через определённый промежуток времени это расстояние сокращается.

Во-первых, пример Виктора с автомобилем верный — вы сближаетесь, но ваши траектории не пересекаются. Так же и здесь, Сириус, хоть и сближается с Солнечной системой, «пролетит» на таком расстоянии, что гравитация существенно ничего не поменяет.

Во-вторых, что вы понимаете под словом «заменить»? Вообще говоря, это двойная звёздная система — «Сириус A» и «Сириус B», которые вертятся вокруг общего центра масс. Даже если так, то одна звезда (или система) не может просто вытолкнуть вторую. Если же и произойдёт что-то существенное, то начнётся всё с того, что Сириус, приближаясь, начнёт перетягивать гравитацию на себя, как одеяло. Так как его масса (это общая масса двух звёзд) больше солнечной в два раза, то он и будет доминировать в этом смертельном «дуэте».

Сначала траектория астероидов в облаке Оорта станет ещё более эллиптической, так как их всё сильнее будет перетягивать Сириус. Все тела из пояса Койпера всё дальше будут отдаляться от Солнечной системы и бомбардировать Сириус и гипотетические планеты, находящиеся в его системе. Солнце тоже окажет влияние на неё, тоже перетягивая на себя одеяло небесных тел. Однако значительно слабее, чем Сириус. Все планеты собьются со своих орбит, спутники либо удалятся от планет, либо упадут на них.

В такой системе будет царить полный хаос, всё будет сталкиваться, взрываться, превращаться в безжизненные куски камней. Все планеты превратятся в скопление астероидов, потому что перетягивающее гравитационное поле разорвёт даже таких всепоглощающих гигантов, как Юпитер. Огромная часть астероидов, конечно же, будет безвозвратно утеряна внутри звезды.

Заключительный этап — слияние звёзд. Тут уже никого ничто не спасёт. Звёзды будут двигаться по спиралевидной траектории, сближаясь, в конце концов начиная поглощать друг друга. Система «Сириус» хоть и больше Солнца, но не сильно, он не поглотит наше светило, а взаимно уничтожится, образовав новую звезду.

Хороший пример системы слияния двух звёзд — VFTS 352.

Так вот. Столкновение выбросит в космическое пространство кучу звёздного вещества и пыли, что станет газопылевым кольцом вокруг новой звезды. Из него постепенно начнут формироваться небольшие тела, перетягивая на себя всё больше вещества образуются планеты, астероиды, а.. а, впрочем, вы можете просто загуглить об образовании планетарных систем, здесь всё пойдёт по привычному сценарию.

Но пока можете не волноваться, у нас есть ещё примерно 340 тысяч земных лет до этой знаменательной встречи. То ли ещё будет.

Источник

Искусственное Солнце: плюсы и минусы проектов

Наступила осень, и скоро нас всех ждут короткие дни и длинные темные ночи. А в некоторых регионах планеты бывают и полярные ночи, когда Солнце утром вовсе не появляется из-за горизонта или восходит лишь на короткое время, иногда менее получаса. К сожалению, уличные фонари никогда не заменят солнечного света. Но можно ли найти другое решение? Могут ли современные технологии обеспечить нам искусственное Солнце?

Звучит, конечно, грандиозно, но на самом деле кое-что мы уже способны сделать. Речь идет о космических зеркалах, которые могли бы отражать солнечный свет и освещать определенные регионы Земли в темное время суток. Подобные космические «солнечные зайчики» пригодятся не только для освещения городов, автострад и других повседневных нужд, но и, например, для экстренного освещения зоны стихийных бедствий или боевых действий.

Светлое «знамя» над миром

Первые опыты в области разработки «космического прожектора» осуществила Россия. Это закономерно, учитывая огромные пространства и большое количество северных городов. Проект «Знамя» был многообещающим и начался вполне успешно.

Космический корабль «Прогресс» стал первым управляемым космическим зеркалом, которое осветило Землю

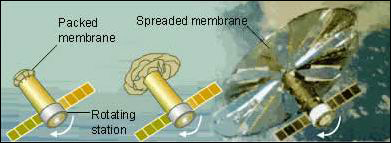

Российские ученые планировали вывести на орбиту 20-метровое зеркало, которое должно было осветить Землю ночью. Поскольку монолитное металлическое зеркало такого диаметра на орбиту вывести невозможно, было решено использовать зеркало из тонкой светоотражающей пленки. Разворачивание столь большого полотнища из тончайшего непрочного материала само по себе является сложнейшей инженерной задачей. В итоге была выбрана довольно «мудреная» конструкция: на борту грузового космического корабля «Прогресс М-15» устанавливалось восемь катушек с полосами светоотражающей полиэтилентерефталатной пленки толщиной всего 5 мкм. Данная пленка сегодня широко используется практически повсеместно: от упаковки продуктов до создания металлизированных солнечных парусов.

На орбите космический корабль должен был начать вращаться, а катушки постепенно разматывать пленку. Под действием центробежной силы зеркало разворачивалось, а специальное гибкое кольцо обеспечивало круглую форму зеркала.

Проект «Знамя» доказал эффективность космического зеркала в деле освещения больших участков земной поверхности

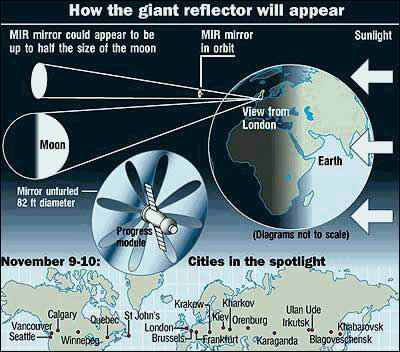

4 февраля 1993 года эксперимент «Знамя-2» был успешно осуществлен. Двадцатиметровое зеркало из тончайшей алюминизированной пленки развернулось в штатном режиме и осветило Землю. Поскольку «Прогресс М-15» мчался по орбите с огромной скоростью, «солнечный зайчик» диаметром около 5 км проносился по поверхности Земли так же быстро – со скоростью 8 км/с. Поэтому «волшебного восхода» посреди ночи жители Европы не наблюдали – лишь яркую вспышку в небе. Пятно света от «Знамени-2» пробежало от Франции до Беларуси, где его застал восход Солнца. Несмотря на то, что над Европой была сплошная облачность, многие люди видели вспышку света. Немецкие метеорологи даже зафиксировали освещенность от светового пятна «Знамени-2», она составила приблизительно 1 люкс (1 люмен на квадратный метр). Для сравнения, яркость 60-Вт лампочки накаливания составляет 700-800 люмен. На первый взгляд, космическое зеркало светило совсем тускло, но следует помнить, что оно имело не такую уж и большую площадь отражающей поверхности, да, к тому же, освещало не комнату в 10 кв. м, а круг диаметром 5000 м. В целом ученые сравнили свет от «Знамени-2» со светом полной Луны, что для 20-м зеркала очень неплохо.

Эксперимент «Знамя-2» привлек внимание мировой общественности и доказал возможность освещения Земли с помощью космического зеркала. Поэтому российские ученые подготовили следующий эксперимент этой серии – «Знамя-2,5». Это был переходный этап перед созданием «полнофункционального» 200-м зеркала, которое могло бы освещать на порядок большие регионы.

В «Знамени-2,5» использовались те же технологии, что и в первом эксперименте, только зеркало было на 5 м больше – диаметром 25 м. Оно должно было дать световое пятно размером около 8 км. 4 февраля 1999 года зеркало, установленное на борту транспортного космического корабля «Прогресс М40», начало разворачиваться, но зацепилось за антенну и запуталось в ней. Эксперимент не удался, и корабль затопили в океане.

Третий проект, «Знамя-3» так и не состоялся.

Будущее космических зеркал

В июне 2012 года в Италии прошла 25-я международная конференция ECOS 2012, посвященная перспективным путям развития экологически чистой энергетики. На этом мероприятии также обсуждались и преимущества космических зеркал, освещающих Землю.

Дело в том, что наша планета получает от Солнца 2×1014 КВт энергии, а на расстоянии геостационарной орбиты (35 786 км) – в 45 раз больше. Вынос коллекторов, собирающих энергию Солнца, в космос решает многие проблемы. Прежде всего, это экономит полезное пространство, поскольку огромные поля солнечных панелей на Земле будут занимать слишком много места, потребуют мощных опорных конструкций, силовых приводов для слежения за Солнцем и т.д. Но, к сожалению, КПД современных солнечных панелей очень низок, и они за свой срок службы в космосе попросту не окупятся. Другое дело зеркало: относительно дешевая и простая конструкция без сложной электроники может направлять дополнительный солнечный свет на небольшие наземные коллекторы, а также освещать города и сельскохозяйственные угодья.

Плотность солнечной энергии в обычный погожий летний день на нашей планете в среднем равна 1,36 КВт/м 2 . Таким образом, заменить солнечный свет солнечным же «зайчиком», в общем-то, не так уж и сложно. Создание больших зеркал размером с небольшую страну до недавнего времени было фантастикой. Однако с появлением современных компьютерных технологий создание массива отдельных автономных аппаратов, работающих в единой сети, является технологически решаемой задачей.

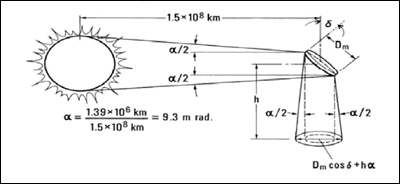

По этой формуле каждый может рассчитать диаметр зеркала и высоту орбиты, необходимые для освещения его родного населенного пункта

Ключевым вопросом остается лишь вывод большой массы грузов на орбиту. Стоимость вывода тонкопленочного зеркала сегодня составляет несколько тысяч долларов за килограмм. Если брать далеко не самое современное зеркало проекта «Знамя» с плотностью 22 г/см 2, то получается весьма «грустная» сумма, которая большинству стран не по карману. Но современные технологии позволяют создать зеркала с вдвое меньшей массой. К тому же, в настоящее время разрабатываются проекты тяжелых ракет-носителей, вроде американской SLS, способной выводить на низкую околоземную орбиту 140 тонн груза.

По расчетам специалистов НАСА, вывод зеркала диаметром 1 км стоит 80,3 млн долл. или 102,3 долл. за 1 кв.м*. Для реализации масштабных проектов требуется радикальное снижение стоимости вывода грузов на орбиту: приблизительно до 200 долл. за килограмм груза.

Есть и другой нюанс. Дело в том, что чем выше орбита, тем больше по размеру солнечный «зайчик» и меньше энергии направляется на квадратный метр поверхности. Например, при орбите высотой 800 км для передачи солнечного света с плотностью энергии 1 КВт на 1 м 2 земной поверхности и непрерывного освещения выбранного участка Земли достаточно лишь нескольких десятков зеркал площадью 1 кв. км (для сравнения, площадь основания пирамиды Хеопса равна 0.05 кв. км, т.е. в 50 раз меньше). На геостационарной орбите высотой 35,8 тыс. км для достижения того же уровня освещенности придется сооружать зеркало площадью 150 тыс. кв. км – это меньше площади Беларуси (207 тыс. кв. км) и составляет примерно половину площади Польши. Это, безусловно, гигантское зеркало, но оно смогло бы непрерывно освещать огромный регион: в круге диаметром 3329 км — это территория от Смоленска до Новосибирска и от северной морской границы России до китайской границы с Киргизией, попутно свет накрыл бы весь Кавказ и Казахстан. При этом данная территория за год получала бы дополнительных 41200 ЭДж энергии, при нынешнем общепланетном потреблении в 500 ЭДж.

Современные технологии позволяют разворачивать в космосе намного более легкие и крупные зеркала, чем 20-м «Знамя»

Правда, создание такого зеркала является делом очень неблизкого будущего, поскольку при современных ракетных технологиях вывести на орбиту такой комплекс можно будет минимум за несколько сотен лет, да и то усилиями всей планеты. Также довольно трудно спрогнозировать, насколько радикально изменит климат и функционирование биосистем такое зеркало, создающее «вечный летний день». А ведь цикл дня и ночи очень важен для всего живого, к тому же дополнительная тепловая энергия создаст совершенно новый климатический фактор.

Человечеству уже по силам собрать в космосе зеркало, которое будет светить в десятки раз ярче, чем полная Луна. Выгода налицо: для освещения используется «бесплатная» энергия Солнца; осветить можно сразу крупный регион или город; в несколько раз повысить отдачу энергии наземных солнечных электростанций; космическая система освещения не боится никаких земных катаклизмов вроде землетрясений и ураганов. Также подобное зеркало могло бы продлить вегетационный период полезных растений.

Сложности реализации крупных проектов космических зеркал по-прежнему заключаются лишь в несовершенстве технологий вывода грузов в космос. На геостационарной орбите (оптимальной для зеркала) нужно сооружать космическое зеркало огромной площади. В свою очередь, на более низких круговых орбитах для непрерывного освещения участка Земли придется использовать множество отдельных зеркал, что также отнюдь не удешевляет проект и к тому же упирается в проблему космического мусора. Но, так или иначе, у человечества есть интересная возможность повысить комфортность своего обитания не в рамках отдельно взятого помещения, а крупного города или целого региона. В ближайшем будущем, возможно, появятся новые технологии доставки грузов в космос, будут созданы технологии изготовления космических зеркал с помощью, например, наночастиц на основе метаматериалов. И тогда, наконец, человечество сможет реализовать давнюю мечту и создать свое искусственное Солнце в ночном небе.

Источник

ТОП-7 планет, подходящих для колонизации

Земля – общий дом для более, чем 7-ми миллиардов человек. Пищи и ресурсов хватит ещё надолго, да и перенаселение пока что нам не грозит (если не говорить об отдельных странах). Однако учёные уверены, что вечно такая относительная идиллия не сможет продержаться, и пусть не в ближайшее время, но когда-то наша планета перестанет быть пригодной для жизни. Это может быть результатом мировой войны, глобального катаклизма или космического воздействия. Каков же выход для человека? Неплохо было бы переселиться на другую пригодную для проживания планету, конечно, заблаговременно её для этого подготовив. Давайте же рассмотрим ТОП-7 планет, которые может колонизировать человек для будущего переселения.

Спойлер: Это точно не Плутон, потому что он — не планета.

7 место. Меркурий

Среди других объектов Солнечной системы планета Меркурий рассматривается как кандидат для колонизации. Лучше всего заселять район полюсов, т. к. там имеются ледяные шапки (пока что предположительно) и минимальны суточные перепады температуры. На Меркурии не будет проблем с энергией благодаря близкому расположению к Солнцу, да и на полезные ресурсы эта планета богата, жаль только не на пищевые… К достоинствам Меркурия можно отнести наличие магнитного поля, которое сможет справиться с солнечным ветром и космическим излучением, хотя не так эффективно, как Земля.

Но близость к Солнцу и отсутствие более-менее плотной атмосферы делают Меркурий не столь привлекательным в плане колонизации. Ну и бонусным недостатком является продолжительность суток в 176 земных. Терраформирование в таких условиях просто нецелесообразно, поэтому придется обходиться колонией под землёй. В любом случае организация возможности проживания человека на Меркурии будет довольно длительной и трудозатратой. Из-за гравитации Солнца даже сам перелёт будет чрезвычайно энергозатратным и опасным. Именно поэтому лишь 7 место.

6 место. Kepler-438 b

Для разнообразия рассмотрим две планеты вне Солнечной системы, но наиболее пригодных для жизни. Не исключено, что в далёком будущем мы сможем преодолевать межзвёздное пространство за сроки, не превышающие человеческую жизнь, поэтому и далёкие миры целесообразно рассматривать как места колонизации.

Находится Kepler-438 b в созвездии Лира на расстоянии 470 световых лет от Земли. Сегодня она считается наиболее похожей на Землю по ряду характеристик, поэтому и наличие жизни на ней оценивается очень высоко. Эта планета немного больше нашей, а её расположение от звезды оптимально для наличия воды в жидком виде и вполне приемлемой температуры. В каталоге жизнепригодных планет Kepler-438 b находиться на втором месте после Голубой планеты, а это уже о чём-то говорит.

Единственное, что ставит под вопрос пригодность для жизни Kepler-438 b, так это недавно обнародованные результаты наблюдений за звездой, вокруг которой вращается планета. Астрономы заметили, что эта звезда очень часто производит сильные выбросы радиационного излучения. Так что не всё так радужно, да и лететь до неё далековато. Поэтому 6 место.

5. место. Проксима Центавра b

Экзопланета Проксима Центавра b была открыта в начале августа 2016 года. Вращается она вокруг ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра. Среди всех вероятно обитаемых планет вне нашей системы Проксима Центавра b примечательна своим относительно небольшим расстоянием до Земли в 4,22 световых лет. Средняя температура на ней около -40 °С. Пока точно заявлять о наличии там жизни нельзя, но то, что планета расположена в пригодной для этого зоне, неоспоримо.

Год на этой планете длится всего 11 земных суток. Звезда Проксима Центавра небольшая, а значит и зона обитаемости вокруг неё ближе, чем у Солнца. А, следовательно, и орбита планет тоже будет меньшей, поэтому и виток вокруг звезды происходит быстрее. Кстати, подобно Луне с Землёй Проксима Центавра b обращена к своей звезде всегда только одной стороной, поэтому в одном полушарии вечная ночь, а в другом – постоянный день.

Учёные всерьёз заговорили, что неплохо было бы отправить туда зонды, а точнее – нанозонды весом 1 грамм, которые смогут долететь до этой планеты за 20 лет.

4 место. Луна

Луна (да, это не планета) наиболее привлекательна тем, что полёт к ней составляет всего 3 дня, и построить там базу не так затратно, как на других космических объектах. На спутнике Земли была обнаружена вода, небольшое количество которой сконцентрировано на полюсах. Собственно говоря, и всё – более Луна ничем не привлекательна как место для переселения.

К сожалению, среди всех рассмотренных вариантов терроформирование Луны пожалуй будет наиболее сложной. Она лишена и подходящей для жизни атмосферы, и существенного магнитного поля. Так что от метеоритов и радиации защиты практически никакой. К тому же нужно решать проблему всепроникающей лунной пыли, которая не только портит оборудование, но и проникает в лёгкие человека. В общем, для создания земных условий на Луне придется сильно постараться. Но её близкое расположение к Земле является неоспоримым преимуществом.

Сегодня Луна рассматривается, прежде всего, как место проведения научных исследований и как источник полезных ископаемых. В особенности землян привлекает наличие там гелия-3, в котором мы будем нуждаться в обозримом будущем.

3 место. Венера

Венера – соседка Земли и по совместительству одна из самых горячих планет в нашей системе. Всему виной плотнейшие облака, которые удерживают полученное тепло в атмосфере. Из-за этого средняя температура на планете составляет 477 °C. Тем не менее, если решить проблему с облаками, то вполне реально получить в итоге условия, подобные земным. К тому же добираться до Венеры гораздо проще, чем к любой другой планете.

Венеру заслуженно называют близнецом Земли, т.к. их диаметр и масса очень схожи.

Кроме решения проблемы чрезвычайной жары человеку придется решать проблему с водой, которой на Венере не обнаружено, но всё же есть надежда, что где-то в недрах планеты она есть. Неприятен и тот факт, что без облаков Венера может оказаться подвержена радиации из-за слабого магнитного поля.

Учёные уже имеют представление о том, как подготовить Венеру к активному терраформированию. Можно установить специальные экраны между планетой и Солнцем, которые снизят поток солнечной энергии, что позволит значительно снизить температуру. Менее изящным способом является бомбардировка Венеры кометами и астероидами, которые несут лёд. К тому же согласно расчётам так можно раскрутить планету и сократить венерианские сутки, которые сейчас составляют 58,5 земных. В процессе формирования гидросферы уже можно будет начать закидывать туда водоросли и земные микроорганизмы.

Таким образом, колонизация Венеры вполне возможна, пусть и не в ближайшем будущем, ведь сейчас для этих целей человечеством выбрана иная планета…

2 место. Титан

Да, Титан, спутник Сатурна, не является планетой, но в наш перечень очень колоритно вписывается. Это одно из немногих мест в Солнечной системе, где на данный момент возможно существование жизни (кроме Земли конечно) хотя бы в самой примитивной форме. Согласно актуальным исследованиям на Титане имеется углерод, водород, азот и кислород – всё необходимое для жизни. К тому же достаточно плотная атмосфера обеспечивает надёжную защиту от космического излучения. На Титане есть всё необходимое для жизнедеятельности колонии: от воды до возможности получения ракетного топлива. Титан очень привлекателен в экономическом плане, т.к. жидких углеродов там в сотни раз больше, чем всех нефтяных запасов на Земле. К тому же все эти сокровища находятся прямо на поверхности спутника в виде озёр.

Человеку на Титане может навредить низкое давление, низкая температура и наличие цианистого водорода в атмосфере. Без специальных скафандров на первых парах не обойтись. Неприятным фактором является и гравитация, которая ниже нашей в 7 раз. Из-за этого наш организм может пострадать. А ещё там нередко бывают сильные землетрясения.

Очень высока вероятность того, что Титан станет 3-м космическим объектом после Луны и Марса, на котором высадится человек. Сегодня его в первую очередь рассматривают как источник ресурсов, которые на Земле постепенно заканчиваются.

1 место. Марс

Именно Марс претендует на планету, которую человек колонизирует первой. Красная планета подходит для создания жизнепригодных для человека условий, по словам учёных, на сегодняшний день в наибольшей степени.

Неоспоримым преимуществом Марса является возможность производства пищевых ресурсов, кислорода и стройматериалов на месте. Это неоспоримый плюс перед другими вариантами планет Солнечной системы. Всё это позволит осуществить задачу терраформирования, что в конечном итоге позволит создать земные условия. Человеку будет гораздо проще привыкнуть к марсианским суткам, которые составляют 24 часа и 39 минут. Животные и растения тоже будут в восторге.

На Марсе точно есть вода. Это подтверждают последние исследования ребят из НАСА. А вода – это жизнь! Она, правда, в замороженном состоянии, но есть предположение, что на Марсе обширные подземные запасы. Тамошняя почва при дополнительной обработке пригодна к выращиванию земных растений.

Красная планета серьёзно рассматривается как место для создания «Колыбели человечества» на случай, если на нашей планете произойдёт глобальная катастрофа. Правда пока это далёкая перспектива, а сейчас на красную планету смотрят скорее как на место, где возможно проводить интересные исследования и эксперименты, которые на Земле проводить опасно.

Кстати есть мнение, что наша цивилизация зародилась на Марсе, но вынуждена была переселиться на Землю.

Среди главных проблем, которые нужно решать, выделяют слабое магнитное поле Марса, разряженную атмосферу и гравитацию, равную 38% от земной.

Для защиты от радиации нужно создать нормальное магнитное поле, что при нынешнем развитии нашей науки пока нереально. С текущей атмосферой тоже придётся что-то решать, т.к. она не удерживает ни тепло, ни воздух. Среднесуточная температура на Марсе -55 °C. К тому же атмосфера красной планеты не обеспечивает должную защиту от метеоритов. Так что, пока не решится проблема с оптимальной атмосферой, придется жить в специальных жилых помещениях. Фактор более низкой гравитации подвергнет организм человека большим испытаниям – ему придётся перестраиваться. Ещё одной неприятностью на Марсе являются его знаменитые песчаные бури, которые сегодня очень плохо изучены. Однако уже рассматриваться разные методы решения этих проблем, когда организация жизни на многих других планетах пока выглядит как фантастика.

Сегодня исследованиям Марса препятствует дороговизна полётов. Конечно, ведь правительства всех стран считают, что лучше тратить миллиарды на вооружение, чем на покорение других миров… Так что будем надеяться, что мы успеем организовать на Марсе хотя бы города со своей атмосферой до того, как окончательно загадим Землю.

Полёт на Марс занимает около 9 месяцев, но в обозримом будущем намечаются разработки новых двигателей, которые значительно смогут сократить этого время. Если сравнивать с полётом к Меркурию, то энергозатраты просто мизерные, не говоря уже о сравнении с межзвёздными перелётами.

В общем, Марс оптимальный вариант в плане соотношения пригодности для жизни и расстояния от Земли.

Заключение

Уже в ближайшие 20 лет человек высадится на Марс. Это будет большой полезный опыт в плане освоения других планет. Сегодня о массовом переселении землян и речи быть не может, да и необходимости пока нет. Но зато мы точно знаем, есть не одна планета, которая сможет стать нашим новым домом.

О выходе новых статей рассказываем в соцсетях

Источник