«Победа над Солнцем» — апокалиптическая победа над пережитками

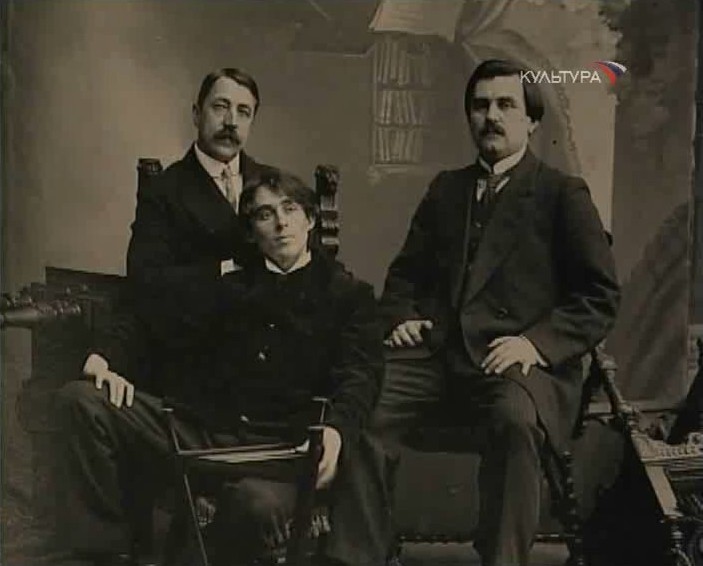

«Победа над Солнцем» — футуристический спектакль-опера поэта Алексея Кручёных, композитора Михаила Матюшина и художника Казимира Малевича. Это, пожалуй, одна из наиболее провокационных и нестандартных постановок XX столетия. Идея создать оперу появилась на «Первом всероссийском съезде футуристов» в середине июля 1913 года на даче Михаила Матюшина. На съезде присутствовали лишь трое: Малевич, Матюшин и Кручёных.

Футуристы решили создать театр «Будетлянин», чтобы перевернуть традиционное представление о театре. Постановка «Победы над Солнцем» должна была стать произведением алогизма слова, музыки и изображения. В основу названия оперы положена аллегория затмения. В отличие от наших предков, которые считали затмение плохим знаком, авторы видели в нем триумф нового мира, победу техники и науки над природой, торжество разума над стихией.

«Победа над Солнцем» рассказывает о группе «будетлян», которая отправилась завоевывать Солнце.

Всего две репетиции — и спектакль увидел мир. Премьера состоялась 3 декабря 1913 года в помещении Петербуржского театра «Луна-парк» на нынешней улице Декабристов.

Среди исполнителей оперы было всего два профессиональных певца, остальные — актеры-любители или студенты. В постановке использовался один-единственный инструмент — расстроенное фортепиано.

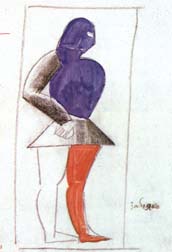

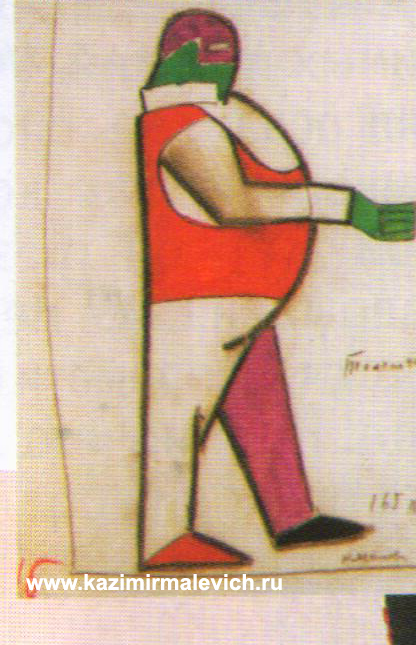

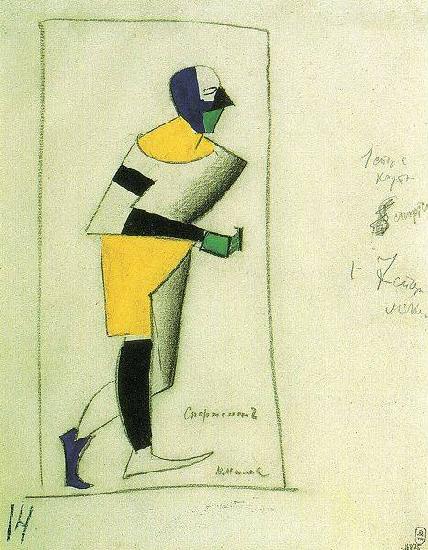

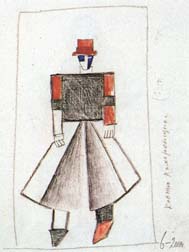

Используя геометрические абстрактные фигуры, Малевич создал декорации и костюмы. Тут впервые и появился черный квадрат, но пока в качестве декоративного элемента (1-е действие, 5-я сцена). По задумке Малевича, квадрат закрывал солнце, а белая окантовка символизировала пробивающиеся лучи.

Эскизы костюмов

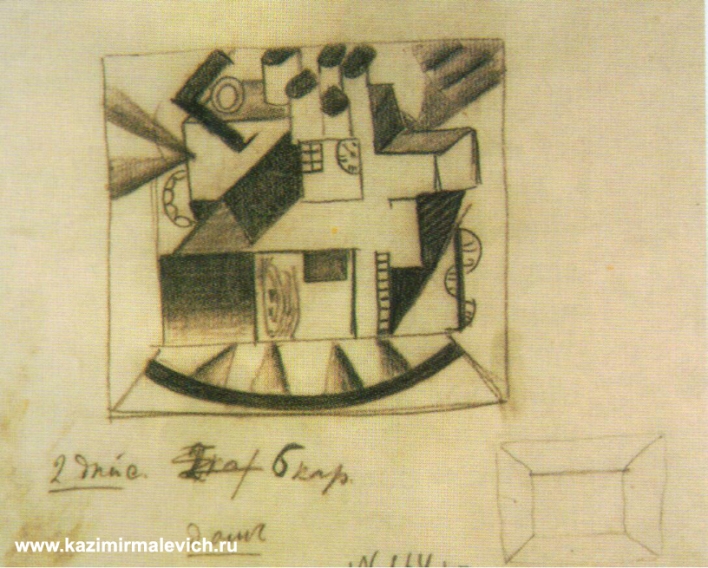

Декорации построены так, будто действие происходит внутри куба. Хотя грани не позволяют выйти за его пределы, Малевичу удалось создать ощущение глубины.

В либретто широко применялся заумный язык — литературный прием, в котором частично или полностью отсутствуют естественные конструкции языка. Музыка выбивалась за рамки привычной: ей свойственны хроматика и диссонанс. Оформление сцены и костюмов — карикатурное, качества персонажей гиперболизированы.

У вас есть возможность оценить это необычное зрелище лично: в фильме «Казимир Малевич» представлено несколько отрывков.

Весной 1915 года по просьбе Михаила Матюшина Малевич подготовил эскизы декораций для брошюры о футуристической опере. 8 июня 1915 года, работая над этюдами, художника осенило: он закрашивает абстрактные фигуры и накладывает поверх черный квадрат. Позже, в своем письме Матюшину, Казимир Северинович называет черный квадрат первоосновой всего, зародышем всех возможностей.

Последующие постановки

В 1920 году «УНОВИС» содействовал постановке спектакля в Витебске. До 1980-х оперу больше не ставили. Только в 1983 году спектакль реконструировала Западно-Берлинская академия искусств совместно с Калифорнийским институтом искусств (Лос-Анджелес).

В 1988 году, благодаря режиссеру Галине Губановой и Театру-студии Ленинградского Дворца молодежи, спектакль «Победа над Солнцем» появился на отечественных театральных подмостках с некоторыми изменениями в музыке, стихах и костюмах.

В 1997 году свою трактовку предложил Российский академический молодежный театр (РАМТ). Музыку к новой постановке создал Стефан Андрусенко, а костюмы и оформление обновили Настя Кислицина и Анна Колейчук.

Спектакль неоднократно ставили за рубежом: в 1993 году в Вене, в 1999-м и 2009-м — в Лондоне. В последнем случае критики отметили, что музыка уже не шокирует современную публику: зрители восприняли ее как необычный саундтрек, но не были шокированы, как в 20-х годах.

Источник

«Победа над Солнцем»

«Заумная» опера А.Е.Кручёных (текст) и М.В.Матюшина (музыка) с прологом В.В.Хлебникова, поставленная 3 и 5 декабря 1913 художественным объединением «Союз художников» в театре «Луна-парк» в Санкт-Петербурге (ул. Офицерская, 39).

Впервые мысль о её постановке, как и сама идея учреждения футуристического театра, была высказана на так называемом Первом всероссийском съезде баячей будущего (Первый съезд футуристов) в Усикирко в июле 1913. В подписанном Кручёных и К.С.Малевичем сообщении о «заседаниях» съезда подчёркивается, что наступление «на оплот художественной чахлости – на русский театр» является частью обширной программы борьбы «баячей и художников» с логикой обывательского «здравого смысла». Участники съезда призывают «уничтожить устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, “симметричную логику”, блуждание в голубых тенях символизма и дать личное творческое прозрение подлинного мира новых людей» (Журнал «За 7 дней». СПб. 1913. №28. С.606). Те же идеи обозначены как определяющие основной смысл оперы и в интервью Кручёных и Малевича, опубликованном в ряде газет (День. 1913. 1 декабря. С.5–6; Вечерние известия. 1913. 2 декабря. С.3). Они были повторены и в рекламных объявлениях, публиковавшихся в прессе накануне премьеры спектакля: «Футуристы хотят освободиться от этой упорядоченности мира, от этих связей, мыслимых в нём. Мир они хотят превратить в хаос, установленные ценности разбивать на куски и из этих кусков творить новые ценности, делая новые обобщения, открывая новые неожиданные и невидимые связи» (Театр и жизнь. СПб. 1913. №207. С.24). Захват в плен Солнца и победа над ним становятся в опере символическим обозначением победы футуристов над старым миром. «Основная тема пьесы – защита техники, в частности – авиации. Победа техники над космическими силами и биологизмом» (А.Кручёных. Наш выход. М., 1996. С.71). В названии оперы и в самой сюжетной линии ощутима перекличка с идеями итальянских футуристов, в манифесте «Убьём лунный свет» (1911) уже провозгласивших гибель «старого европейского Солнца» и возвестивших наступление эпохи «электрических лун» и «футуристических аэропланов».

От лица авторов оперы в начале спектакля с чтением хлебниковского пролога выступал Кручёных. Актёры были набраны из числа студентов-любителей, «и только две главных партии в опере были исполнены опытными певцами» (Первый журнал русских футуристов. М. 1914. №1–2. С.155). И либретто, и основанная на диссонантных звучаниях музыка Матюшина, которая вместо оркестра исполнялась на расстроенном рояле, были лишены традиционной драматургической действенности – факт пленения Солнца уже во второй картине преподносился как свершившийся («Лежит солнце в ногах зарезанное!»). Монологи действующих лиц (Будетлянских силачей, Путешественника по всем векам, Несущих солнце и другие) представляли собой ряд обращений к публике с «заумными» стихами и песнями (песня Забияки, песня певцов «в костюмах спортсменов» и другие), в которых описывалось новое состояние мира, где «всё стало мужским» и «нет уже света цветов».

Образ будущего («Десятых стран»), в котором живут «победители», воссоздаётся во втором «дейме» (действии) оперы. Пространственные координаты «нового мира» строятся по принципу алогизма – единственной «предметной» составляющей декорационного решения пятой картины, согласно ремарке, является изображение домов, которые показаны своими «наружными стенами, но окна странно идут внутрь как просверленные трубы». Проникнуть в такой дом возможно либо «прямо назад», либо «прямо вверх к земле». Природу подобного алогизма проясняет появляющаяся в финале спектакля фигура Авиатора: пленение Солнца освободило человека «от тяжести всемирного тяготения» и потому будетлянин воспринимает мир одновременно и снизу, и с высоты аэроплана («… бегут люди вниз котелками»). В то же время «многие не знают, что с собой делать от чрезвычайной лёгкости»; персонажей «из прошлого» запутанные внутренние лабиринты новых домов-небоскрёбов пугают, вызывая ощущение изолированности («ни головой, ни рукой двинуть нельзя») и подчинённости чьей-то воле («тут топор действует окаянный обстриг всех нас ходим мы лысые»). Подобные ремарки усложняли намеченную в пьесе картину будущего, лишая её однозначно оптимистического звучания.

Декорационное оформление спектакля было выполнено Малевичем. Мемуаристы сообщают о том, что после поднятия занавеса действие начиналось на фоне ещё двух последовательно сменявших друг друга дополнительных занавесов, которые затем разрывались находившимися за ними актёрами. Матюшин пишет о двенадцати исполненных Малевичем «больших декорациях», видимо, имея в виду упомянутые занавесы и одноцветные «полы» (Первый журнал русских футуристов. М. 1914. №1–2. С.156). Задники для каждой из шести картин «состояли из больших плоскостей – треугольники, круги, части машин. Действующие лица – в масках, напоминавших современные противогазы. “Ликари” (актёры) напоминали двигающиеся машины. Костюмы по рисункам Малевича же были построены кубистически: картон и проволока. Это меняло анатомию человека – артисты двигались, скреплённые и направляемые ритмом художника и режиссёра» (А.Кручёных. Наш выход. С.71). Важная роль в сценографическом решении отводилась световой партитуре, придававшей оформлению всего спектакля ярко выраженный кубофутуристический характер: «Щупальца прожекторов выхватывали по частям то один, то другой предмет», изображённый на декорациях, костюмы персонажей «кромсались лезвиями фаров, попеременно лишались рук, ног, головы…» (Б.Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л., 1933. С.187–188).

Эскизы декораций к каждой из картин (кроме четвёртой) и семнадцати костюмов, как и суфлёрский машинописный экземпляр либретто, находились в собрании Л.И.Жевержеева, финансировавшего постановку (Л.И.Жевержеев. Опись моего собрания. Т. 1. Пг., 1915. №1223, 3240), теперь – в собрании СПбГМТиМИ (кроме поступивших в ГРМ эскизов костюмов Чтеца и Спортсмена). Эскиз четвёртой картины находился в собрании Н.И.Харджиева (сейчас – РГАЛИ). На премьере спектакля 3 декабря фотографом С.А.Магазинером специально для журнала «Театр и жизнь» были выполнены два фотоснимка, запечатлевшие декорации первой и четвёртой (в подписи ошибочно обозначенной как «2-я картина 2-го действия») картин спектакля (Театр и жизнь. 1913. №210. 6 декабря. С.5–6). Эти фотографии затем воспроизвела газета «Раннее утро» (1913. №286, 12 декабря. С.6).

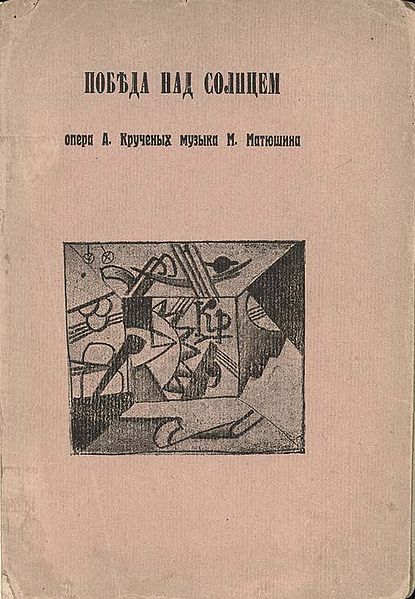

В конце 1913 либретто оперы и фрагменты нотной партитуры были опубликованы отдельным изданием, тиражом 1000 экземпляров (СПб., Типография товарищества «Свет», 1913). На обложке автотипией воспроизведён эскиз декорации Малевича к четвёртой картине спектакля. На задней обложке – цинкографское воспроизведение рисунка Д.Д.Бурлюка с изображением человека с лошадью, ранее уже опубликованное в «Садке судей II» (СПб., 1913. С.51) (см.: «Садок судей»). В 1915 Матюшин планировал осуществить второе издание текста и партитуры оперы. Для этого несостоявшегося издания Малевич исполнил три новых эскиза (ГЛМ), которые в мае 1915 были отправлены издателю с пометкой, что посылаются «в том виде, какими они были сделаны в 1913 году» (Малевич 2004. Т. 1. С.67). Один из них представлял собой изображение чёрного квадрата для «завесы в акте, где состоялась победа» (Малевич 2004. Т. 1. С.66), и развивал идею, намеченную в эскизе 1913 к пятой картине. Этому последнему суждено было стать прообразом нового направления – супрематизма, концепцию которого художник активно разрабатывал как раз в это время – весной 1915 («То, что было сделано бессознат , теперь даёт необычайные плоды». Малевич 2004. Т. 1. С.66).

Провидческий характер и новаторские принципы художественного решения позволили занять спектаклю 1913 особое место в истории авангардного движения ХХ века. Малевич уже в 1920-е неоднократно возвращается к образам оперы, наделяя её героев чертами персонажей своих супрематических полотен (костюмы Будетлянских силачей конца 1920-х из ГРМ). Под его руководством в Витебске силами студентов художественной школы в феврале 1920 была осуществлена вторая постановка оперы. Оформление В.М.Ермолаевой, наряду с использованием кубофутуристических приёмов, идущих от спектакля 1913, включало в себя ряд элементов, выдержанных в супрематической стилистике (сохранилась серия линогравюр, в которых художница воспроизвела эскизы декораций и костюмов). Тогда же техницистский пафос оперы привлёк внимание Л.М.Лисицкого, задумавшего постановку (не осуществлена), в которой вместо актёров должны были действовать «фигурины» – персонажи «электромеханического шоу», воплощавшие собой «мощь технологического превосходства» героев нового мира. Выполненные в Витебске в 1920–1921, эскизы театральной установки и десяти «фигурин» (гуашь, тушь, карандаш. ГТГ) были повторены в технике литографии и выпущены отдельной папкой (El Lissitzky. Figurinen. Die plastische Gestaltung der Elektro-Mechanischen Schau «Sieg über die Sonne». Hannover, 1923). Начиная с 1980-х, в разных странах предпринимаются многочисленные попытки реконструкции первой постановки оперы, которая сегодня считается одним из ключевых произведений русского авангарда.

Источник

Таня Сиракович: «Победа над Солнцем – это выставка не об авангарде, это выставка о его метаморфозах и о том, что случилось после него»

Лина Гончарская, Culbyt

Вопреки Маяковскому с Бурлюком, повелевшим искусству выметаться из сараев человеческого гения, то бишь музеев, галерей и т.п., столичный музей Израиля поступил с точностью до наоборот: впустил в свои стены то самое искусство, о котором велась речь, и даже более того. Выставка «Победа над Солнцем», зачином которой служат эскизы декораций родоначальника супрематизма Малевича к одноименной опере, где впервые возникло изображение черного квадрата, а исходом – акварели родоначальника нацсупрематизма Павла Пепперштейна, главного потешника и психоделика новой русской духовности – почти былинный сказ о новой системе координат в русском искусстве 20 века и обо всех его «измах», кроме скучного.

Футуристическая опера «Победа над Солнцем» появилась в 1913 году.

Квадрат взошел над искусством, надежно загородив собой солнечный круг –

так будетляне отпраздновали победу человеческого творчества над природой

О том, как художники бились и бьются о рамки черного квадрата; о том, что генетически связало авангард начала ХХ века, стертый на какое-то время из коллективной памяти, и новое поколение художников, а также о том, как в Иерусалиме оказалась столь обширная коллекция русского искусства, мы беседуем с куратором выставки «Победа над Солнцем: русский авангард и далее», заведующей отделом рисунков и гравюр в Музее Израиля Таней Сиракович.

– Из Третьяковской галереи, из Эрмитажа, из Фонда Семенихиных, из ММК во Франкфурте, из центра Помпиду и из частных коллекций. Книги, картины, инсталляции, очень много рисунков, офортов. Кстати, у нас выставлены и костюмы к опере «Победа над Солнцем», и на экранах демонстрируется сама опера – ее последняя, самая точная реконструкция 2015 года. Естественно, выставку открывает Казимир Малевич, влияние которого до сих пор ощущается в российском, да и в мировом искусстве – он представлен своим супрематизмом, который отражает новый мир, утопизм этого нового мира. Далее экспонируются работы одного из главных и очень талантливых его учеников Эль Лисицкого. И затем следует временной разрыв: начиная с поздних двадцатых, после того как соцреализм занял главенствующие позиции, до наступления эпохи андерграунда. У нас нет искусства соцреализма, потому что мы решили сфокусироваться на авангардных, радикальных тенденциях в искусстве. Поэтому из длинного списка имен представлены только ключевые фигуры разных поколений художников.

Наиболее радикальный и революционный символ авангарда – Черный квадрат –

манифест беспредметности, повлиявший на многие поколения художников

и не теряющий своей значимости вплоть до наших дней.

Он движется по миру, напоминая те самые слова Малевича из оперы:

«От прошлого не осталось и следа, но что делать с настоящим, новые люди не знают»

Источник