Понятие – это

Понятие, большее по объёму, называется:

Понятия «звезда» и «созвездие» находятся в отношениях:

Понятию «Созвездие Ориона» соответствует логическая характеристика:

• ни одна из перечисленных

Понятие «умный человек» является:

• неясным по содержанию и нерезким по объёму;

Пределом логической цепочки ограничения любого понятия всегда будет какое-либо:

Предмет суждения называется:

Принцип верификации – это:

• критерий научного знания;

Противопоставлением предикату для суждения: «Все воробьи – птицы», – будет суждение:

• Все не птицы не являются воробьями

Противоречие, не сформулированное, но вытекающее из контекста, —

Противоречия бывают:

• какими угодно из перечисленных;

Рассуждение: «Докажем, что три раза по два будет не шесть, а четыре. Возьмём спичку или палочку и сломаем её пополам. Это один раз два. Потом возьмём одну из половинок и её тоже сломаем пополам. Это второй раз два. Затем возьмём оставшуюся половинку и её тоже сломаем пополам. Это третий раз два. Итак, три раза по два будет четыре, а не шесть», – является:

Результатом формализации рассуждения: «Если бы скорость Земли при движении по орбите была больше 42 км/с, то Земля покинула бы Солнечную систему, а если бы её скорость была меньше 3 км/с, то она упала бы на Солнце; однако Земля не покидает Солнечную систему и не падает на Солнце, следовательно, её скорость не больше 42 км/с и не меньше 3 км/с», – является одна из формул:

• (((a → b) ∧ (c → d)) ∧ ( b ∨ d)) → ( a ∨ c);

Связь между субъектом и предикатом вывода в простом силлогизме выполняет:

Символическая логика является разделом:

Сложное суждение: «Если с утра шёл дождь, то к полудню прояснилось», – является:

Сложное суждение: «Посеешь ветер – пожнёшь бурю», – является:

Сложное суждение: «Уж полночь близится, а Германа всё нет», – является:

Содержание понятия – это:

• наиболее важные признаки того объекта, который оно выражает;

Создателем логики считается древнегреческий философ:

«Солнце» – это понятие:

Софизм – это:

• ничто из вышеперечисленного

Сорит – это разновидность:

Источник

Понятие звезда созвездие находятся отношениях

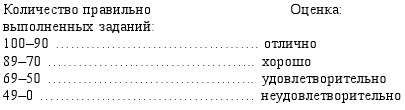

Предлагаемый тест поможет в изучении логики. Он может использоваться для самостоятельной подготовки, а также – при контроле и закреплении основного аудиторного материала. Он также может быть использован преподавателями для проведения контрольных и зачетно-экзаменационных мероприятий по курсу логики.

Тест включает в себя 100 заданий закрытого типа, что намного ускоряет проверочную работу преподавателя. Задания охватывают все разделы логики и позволяют не только проверить наличие у учащихся нужной суммы знаний, но и оценить уровень их логической культуры.

Предлагаемые варианты ответов составлены таким образом, что каждый из них может быть выбран неподготовленным учащимся в качестве правильного, поэтому тест невозможно выполнить формально, наугад выбирая подходящий вариант ответа. Для его успешного выполнения необходимы реальные знания и навыки по курсу логики. Такое построение тестовых заданий делает их более сложными, но в то же время более интересными и намного повышает эффективность контроля знаний и навыков учащихся.

При оценке результатов теста можно использовать следующую систему:

• наука об умозаключениях и доказательствах;

• наука о правилах мышления;

• наука о формах и законах мышления;

• наука о формах и законах познания.

2. Формальная логика появилась:

• в эпоху Возрождения.

3. Формальная логика является:

4. Создателем логики считается древнегреческий философ:

5. С точки зрения формальной логики высказывание: «Все Снегурочки – это геометрические фигуры»:

• представляет собой абсурд;

• лишено всякого смысла;

• выражает пример классической нелепости;

• построено по форме: «Все A есть B».

6. Математическая или символическая логика появилась:

• тогда же, когда и традиционная логика;

• в начале нашей эры;

• в середине XX в.

7. Интуитивная логика – это:

• совершенное незнание законов правильного мышления, приводящее любое рассуждение к многочисленным ошибкам и ложным выводам;

• стихийно сформированное в процессе жизненного опыта знание форм и принципов правильного мышления;

• теоретические знания, оставшиеся у человека после изучения курса логики в школе или вузе;

• полное искажение теоретической логики;

• ничто из перечисленного.

8. Древнегреческие философы, которые изобретали разнообразные приёмы нарушения логических законов с целью доказать всё, что угодно, – это:

• слово или словосочетание;

10. Любое понятие имеет:

11. Любое понятие выражается в форме:

• слова или словосочетания;

12. Содержание понятия – это:

• совокупность всех объектов, которые оно охватывает;

• наиболее важные признаки того объекта, который оно выражает;

• то суждение, в котором оно может употребляться;

• слово или словосочетание, в котором оно выражается;

• объект, который оно обозначает.

13. Объём понятия – это совокупность:

• объектов, охватываемых этим понятием;

• всех слов или словосочетаний, которые могут его выражать;

• всех значений, которые могут в него вкладываться;

• наиболее важных признаков того объекта, который оно обозначает;

• всех рассуждений, в которых оно употребляется;

• всех людей, которым известно это понятие.

Источник

Понятие звезда созвездие находятся отношениях

- ЖАНРЫ 360

- АВТОРЫ 273 412

- КНИГИ 641 995

- СЕРИИ 24 452

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 603 522

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»

УДК 16(075.8) ББК 87.4я73

Элементы логики: Методическое пособие / Сост. В. Г. Лёвин, Е.В. Рамазанова. Поволжский институт бизнеса. Самара, 2007.46 с.

Освещены вопросы, близкие к мыследеятельности, совершающейся в ходе научно-исследовательской работы. Предназначено для студентов и аспирантов, изучающих проблемы научного познания в рамках учебных курсов «Философия» и «Философия науки». В данное учебное пособие включен тест на 40 вопросов по предмету и ключи к нему.

Печатается по решению научно-методического совета НОУ ВПО «Поволжский институт бизнеса».

© В.Г. Левин, Е.В. Рамазанова, 2007

Логика вошла в научное познание после работ Аристотеля. Древнегреческий мыслитель рассматривал логику как универсальное орудие мышления, применяемое в любой науке, поскольку в каждой из них осуществляется мыследеятельность. По Аристотелю, логика обеспечивает определенность результатов мышления, на ее основе устанавливаются формы и правила мышления, осуществляются доказательства, которые опираются на ряд законов мышления (закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего). С Аристотеля началась разработка логических теорий (теория категорического силлогизма), он обосновал два способа логического вывода (дедукция и индукция), дал анализ общих принципов доказательства (принцип последовательности шагов доказательства и принцип формальной правильности выводов).

В Новое время значительный вклад в развитие логики в ее связи с научным познанием внесли Ф. Бэкон, Г. В. Лейбниц, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Дж. Ст. Милль и др. В частности, была разработана новая теория индукции, которая применялась для исследования гипотез и обнаружения причин явлений (Ф. Бэкон). Г. Лейбниц сформулировал программу создания универсального искусственного языка, формализующего процесс рассуждения. Он же сделал попытку арифметизации силлогистики, что стимулировало в XIX столетии создание алгебры логики (Дж. Буль). Затем Г. Фреге в своем труде «Исчисление понятий» создал первое исчисление высказываний в строго аксиоматической форме. В дальнейшем этот ученый осуществил реконструкцию теории дедукции на основе искусственного исчисления, что позволило выявить ход дедуктивного доказательства. По пути совмещения языка формальной логики и языка математики двигался Дж. Пеано и ученики его школы.

Создание математической логики увенчалось успехом после выхода трехтомного труда Б. Рассела и А. Уайтхеда «Principia Mathematica», опубликованного в 1910-1913 гг. В этом фундаментальном сочинении систематизировано дедуктивно-аксиоматическое построение классической логики, создана так называемая теория типов, предназначенная для устранения ряда парадоксов математической логики.

В XX в. языки исчислений были плодотворно применены для формализации не только арифметики, но и алгебры, анализа, геометрии и ряда других разделов математики. При этом оказалось, что логика является образцом научной строгости. Через математическую логику осуществился также переход к новым разделам науки, называемым метанаукой (См.: Клини С.К. Введение в метаматематику. М., 1957).

Повышенный интерес в последние десятилетия вызвали исследования по логической семантике, которая изучает смыслы и значения теоретических и эмпирических терминов в языках различных наук. Бурный прогресс ряда направлений современной науки привел к многозначности их базовых терминов. Отсюда возникла нужда их определения с помощью средств логико-методологического анализа. В частности, разработана семантика таких терминов, как система, модель, вероятность, факт, теория и др.

Отметим также, что в XX столетии логика активно занимается исследованиями в области «машинного мышления». Здесь были заложены основы теории алгоритмов, сыгравшей выдающуюся роль в кибернетике (К. Гедель, А. Тьюринг, А. Черч, А. Марков, А. Колмогоров и др.). Логика оказалась применимой ко многим разделам технических наук: созданы алгебраическая теория релейно-контактных схем, общая теория анализа и синтеза конечных автоматов и др.

Стоит подчеркнуть, что логика была и остается важнейшим средством рационального построения научного познания. Она используется как арсенал теоретизации науки. Существуют типические задачи этого уровня познания, которые решаются логическими средствами. Некоторые из них рассматриваются в ходе дальнейшего изложения.

1. Понятия, их образование и определение

Понятие — это одна из базовых форм абстрактного мышления. Собственно, абстрактное мышление часто называют понятийным. С помощью понятий отражаются изучаемые предметы, явления процессы. Таковые берутся в обобщенной форме на основании некоторых существенных признаков.

Для образования понятия необходимо найти и обосновать существенные признаки предмета. Чтобы их вскрыть, используют следующие логические приемы: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и др.

В логике признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они друг от друга отличаются. Признаками могут быть не только свойства, принадлежащие предмету. Отсутствующее свойство (черта, состояние, отношение) также рассматривается как его признак. Любой реальный предмет имеет множество разнообразных признаков. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету, выражают его внутреннюю природу, называются существенными. Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не принадлежать предмету и которые не выражают его природы, называются несущественными.

Образование понятий сопряжено с их обозначением, поиском словесных выражений мысли о предмете. Мы не придумываем для каждого отдельно существующего предмета свое специфическое название, самостоятельное слово. В мышлении и общении люди вполне обходятся ограниченным количеством слов, поэтому словарный запас нашего языка намного меньше числа обозначаемых с помощью слов предметов. Каждое такое слово выражает понятия, которые могут относиться не к одному предмету, а к целому их классу, выделенному по совокупности общих и существенных признаков.

Слова-понятия позволяют человеку обобщать и углублять знания об объектах, выходя в их познании за пределы чувственного опыта. При этом новое знание может входить в старую систему понятий и выражаться с помощью уже известных слов. В этой связи не всегда возникает необходимость придумывать новые слова для выражения вновь полученного знания. Благодаря понятийному строю языка люди имеют возможность с помощью ограниченного числа слов обозначать практически бесконечное количество предметов.

Давно установлено, что наряду с естественными (содержательными) языками и на их основе рождаются искусственные (формальные) языки. Это особые знаковые системы, которые не возникают стихийно, а создаются специально, например математикой. Особый язык использует кибернетика.

Логика также использует помимо обычного, естественного языка (в нашем случае — русского) специальный, искусственный язык — в виде логических символов (формул, геометрических фигур, таблиц, буквенных и других знаков) для сокращенного и однозначного выражения мыслей, их многообразных связей и отношений.

Понятие и слово неотделимы друг от друга в своем возникновении и функционировании. Слова являются материальной основой понятий, без которой невозможно ни их образование, ни оперирование ими.

Но между ними есть и различия, с которыми мы постоянно сталкиваемся.

Во-первых, не всякое понятие выражается одним словом. Многие понятия выражаются совокупностью слов — словосочетаниями.

Источник

Понятие звезда и созвездие находятся в отношениях

Между видами понятий устанавливается система логических отношений. Эти отношения связывают не все, а только сравнимые понятия.

Сравнимыминазываются понятия, в содержании или объеме которых есть общие признаки или элементы.

Несравнимыминазываются понятия, ни в содержании, ни в объеме которых нет ни одного общего признака или элемента.

Пример:

Сравнимыми являются следующие пары понятий: «инфляция» и «экономический процесс», «книга» и «литература», «кошка» и «собака».

Несравнимыми являются следующие пары понятий: «любовь» и «голуби», «погода» и «микроскоп», «студенты» и «картошка».

Сравнимые понятия делятся на два парных вида совместимостимые и несовместимостимые (внеположенные) понятия.

Совместимость —это отношение понятий, объемы которых полностью или частично совпадают.

Несовместимость (внеположность) —это отношение понятий, объемы которых ни полностью, ни частично не совпадают.

Примеры:

Следующие пары понятий являются совместимыми: «Л.Н. Толстой» и «автор романа «Война и мир», «экономическая система» и «рыночная экономика», «врач» и «мужчина».

Следующие пары понятий являются несовместимыми: «боксер» и «балерина», «прокурор» и «адвокат», «черный» и «белый».

Отношение совместимости, в свою очередь, подразделяется на три вида отношений: тождество (равнозначность), пересечение (частичное совпадение) и подчинение (субординация). Для схематического изображения отношений объемов понятий петербургский логик Л. Эйлер ввел круговые схемы, называемые «кругами Эйлера».

Тождество (равнозначность) —это отношение совместимых понятий, объемы которых полностью совпадают и в которых мыслится один и тот же предмет, но содержание которых различно.

Тождественные понятия выражаются, как правило, синонимами.

Примеры:

«профицит» и «превышение доходов над расходами», «президент Российской федерации в 2007 г.» и «В.В. Путин».

Схематически отношения тождества изображаются следующим образом:

Рисунок 1 – Тождество понятий

Пересечение (частичное совпадение) —это отношение различных по содержанию совместимых понятий, объемы которых имеют общее подмножество элементов.

При пересечении часть объема каждого понятия входит в объем другого. Схематически это изображается так:

Рисунок 2 – Пересечение понятий

Примеры:

«Сенатор» и «юрист», «студент» и «мужчина», «товар» и «полезная вещь».

Подчинение (субординация) —это отношение двух совместимых понятии, полный объем одного из которых составляет часть объема другого.

Понятие с большим объемом, включающим в себя меньший объем второго понятия, называется подчиняющим.Понятие с меньшим объемам, полностью включенным в больший объем родового понятия, называется подчиненным.

Примеры:

«Памятник русской архитектуры» (подчиняющее) и «Московский Кремль» (подчинённое), «инфляция» (подчиняющее) и «галопирующая инфляция» (подчинённое).

Схематически отношения субординации (подчинения) изображаются так:

Рисунок 3 – Подчинение понятий

Отношение субординации — это логическое подчинение, его не следует отождествлять с отношениями целого и части, существующими в объективно-предметном мире.

Пример:

Звезда и созвездие находятся в отношениях части и целого, а понятия «звезда» (подчинённое) и «небесное тело» (подчиняющее) в отношениях подчинения.

Отношение несовместимости также подразделяется на три вида: отношение противоположности (контрарности), отношение противоречия (контрадикторности) и отношение соподчинения (координации).

Соподчинение (координация) —это отношение несовместимых понятий, объемы которых полностью входят в объем подчиняющего их общего понятия.

В отношении координации могут находиться два или более несовместимых понятия.

Примеры:

«В.А. Сидоров» (первое координативное понятие), «П.И. Крылов (второе координативное понятие), «мужчина» (общее подчиняющее понятие).

«Медведь» (первое координативное понятие), «Дельфин» (второе координативное понятие), «млекопитающее животное» (общее подчиняющее понятие).

Схематически отношение координации изображается так:

Рисунок 4 – Соподчинение понятий

Противоречие (контрадикторность) —это отношение двух несовместимых понятий, одно из которых утверждает, а другое отрицает определенный признак (признаки).

Контрадикторные понятия подчиняются более общему понятию, всем объемом входят в него, каждое составляя часть объема подчиняющего понятия. В свою очередь, объем подчиняющего понятия исчерпываетсясуммой объемов подчиненных ему контрадикторных понятий.

Примеры:

«Инфляционный бюджет» (первое контрадикторное понятие), «неинфляционный бюджет» (второе контрадикторное понятие), «бюджет» (общее подчиняющее понятие, объём которого точно равен сумме объёмов указанных подчинённых понятий).

То или иное понятие может быть разделено только на два контрадикторных понятия.

Чаще всего отрицательное контрадикторное понятие образуется из положительного с помощью отрицательной приставки («не», «без», «а»). Однако могут быть и другие варианты. Поэтому при определении противоречивых понятий лучше ориентироваться не на приставки, а на соотношение объёмов понятий.

Пример:

Пара понятий «оправдательное судебное заключение» и «обвинительное судебное заключение» являются контрадикторными, так как сумма их объёмов точно равна объёму общего подчиняющего понятия «заключение суда».

Схематически отношение противоречия (контрадикторности) изображается так:

Рисунок 5 – Противоречие понятий

Противоположность (контрарность) —это отношение двух несовместимых положителыгых понятии, которые содержат взаимоисключающие признаки.

При этом контрарные понятия подчиняются более общему понятию, всем объемом входят в него, каждое составляя часть объема подчиняющего понятия. В свою очередь, объем подчиняющего понятия не исчерпывается суммой объемов контрарных понятий, подчиненных ему.

Пример:

Понятия «законопослушный гражданин» и «преступник» противоположны (контрарны). Они соподчинены общему понятию «гражданин». Понятие «законопослушный гражданин» утверждает принадлежность гражданину признака «соблюдение законодательно-правовых норм», а понятие «преступник» утверждает принадлежность несовместимого признака — «нарушение законодательно-правовых норм, предусматривающее уголовную ответственность». Но эти понятия не исчерпывают объема подчиняющего понятия «гражданин», в которое кроме них могут входить и другие понятия, например «гражданин совершивший административный проступок».

Отношение противоположности (контрарности) с использованием «кругов Л. Эйлера» изображается следующим образом:

Рисунок 6 – Противоположность понятий

В целом систему отношений между понятиями можно представить схемой (рисунок 7).

Рисунок 7 – Система отношений между понятиями

• наука об умозаключениях и доказательствах;

• наука о правилах мышления;

• наука о формах и законах мышления;

• наука о формах и законах познания.

2. Формальная логика появилась:

• в эпоху Возрождения.

3. Формальная логика является:

4. Создателем логики считается древнегреческий философ:

5. С точки зрения формальной логики высказывание: «Все Снегурочки – это геометрические фигуры»:

• представляет собой абсурд;

• лишено всякого смысла;

• выражает пример классической нелепости;

• построено по форме: «Все A есть B».

6. Математическая или символическая логика появилась:

• тогда же, когда и традиционная логика;

• в начале нашей эры;

• в середине XX в.

7. Интуитивная логика – это:

• совершенное незнание законов правильного мышления, приводящее любое рассуждение к многочисленным ошибкам и ложным выводам;

• стихийно сформированное в процессе жизненного опыта знание форм и принципов правильного мышления;

• теоретические знания, оставшиеся у человека после изучения курса логики в школе или вузе;

• полное искажение теоретической логики;

• ничто из перечисленного.

8. Древнегреческие философы, которые изобретали разнообразные приёмы нарушения логических законов с целью доказать всё, что угодно, – это:

• слово или словосочетание;

10. Любое понятие имеет:

11. Любое понятие выражается в форме:

• слова или словосочетания;

12. Содержание понятия – это:

• совокупность всех объектов, которые оно охватывает;

• наиболее важные признаки того объекта, который оно выражает;

• то суждение, в котором оно может употребляться;

• слово или словосочетание, в котором оно выражается;

• объект, который оно обозначает.

13. Объём понятия – это совокупность:

• объектов, охватываемых этим понятием;

• всех слов или словосочетаний, которые могут его выражать;

• всех значений, которые могут в него вкладываться;

• наиболее важных признаков того объекта, который оно обозначает;

• всех рассуждений, в которых оно употребляется;

• всех людей, которым известно это понятие.

14. «Солнце» – это понятие:

15. «Глупость» – это понятие:

16. «Неряха» – это понятие:

17. Понятию «Созвездие Ориона» соответствует логическая характеристика:

• общее, собирательное, конкретное, положительное;

• единичное, собирательное, абстрактное, положительное;

• единичное, несобирательное, конкретное, положительное;

• нулевое, собирательное, абстрактное, положительное;

• единичное, собирательное, конкретное, отрицательное;

• ни одна из перечисленных.

18. Логической характеристике: общее, собирательное, конкретное, положительное, соответствует понятие:

• набор цветных карандашей;

• ни одно из перечисленных.

19. Понятие «умный человек» является:

• ясным по содержанию и резким по объёму;

• неясным по содержанию и резким по объёму;

• ясным по содержанию и нерезким по объёму;

• неясным по содержанию и нерезким по объёму;

• не имеющим ни объёма, ни содержания.

20. Понятие, большее по объёму, называется:

21. Понятия «звезда» и «созвездие» находятся в отношениях:

22. Отношения между понятиями изображаются:

• круговыми схемами Эйлера;

• круговыми схемами Бойлера;

• круговыми схемами Пейджера;

• круговыми схемами Аристотеля.

23. Отношения между понятиями «точка», «прямая», «плоскость», «пространство» изображаются следующей схемой (рис. 42):

24. Данной схеме соответствует следующая группа понятий:

• известный футболист, футболист, негр, китаец;

• известный футболист, известный хоккеист, молодой человек, старый человек;

• футболист, баскетболист, спортсмен, человек;

• известный спортсмен, человек, известный человек, спортсмен.

25. Отношения между понятиями «дочка» (A), «внучка» (В), «женщина (лицо женского пола)» (C), изображаются следующей схемой (рис. 43):

26. Данной схеме не соответствует следующая группа понятий:

•рыба, хищник, акула;

• млекопитающее, хищник, тигр;

• представитель древней истории, самодержец, Александр Македонский;

• растение, дерево, сосна;

• русский писатель, знаменитый человек, Лев Николаевич Толстой;

• высшее учебное заведение, московское учебное заведение, МГУ.

27. Отношения между понятиями: «равносторонний треугольник» (A), «равнобедренный треугольник» (B), «прямоугольный треугольник» (C), «тупоугольный треугольник» (D) – изображаются следующей схемой (рис. 44) (Необходимо выбрать из 6 рисунков один правильный.):

28. Определение: «Экзистенциализм – это философское направление ХХ в., в котором рассматриваются различные экзистенциальные вопросы и проблемы», – является:

29. Определение: «Энтропия – это термодинамическая функция, характеризующая часть внутренней энергии замкнутой системы, которая не может быть преобразована в механическую работу», – является:

• логически и коммуникативно безупречным;

• непонятным для большей части людей.

30. Деление понятия раскрывает его:

31. В делении: «Люди бывают мужчинами, женщинами, спортсменами и танцорами», – допущена ошибка:

• скачок в делении;

32. Ошибка пересечение результатов деления, но не подмена основания и не скачок в делении допущена в следующем высказывании:

•Транспорт бывает наземным, подземным, водным, воздушным, общественным и личным.

• Художественные романы бывают детективными, фантастическими, историческими, любовными и другими.

• Предложения делятся на простые, сложные, сложноподчинённые и другие.

• Учебные заведения бывают начальными, средними, высшими, коммерческими и гуманитарными.

• Леса делятся на хвойные, лиственные, смешанные, сосновые и еловые.

33. Возможным результатом обобщения для понятия «колесо автомобиля» будет понятие:

34. Возможным результатом ограничения для понятия «карандаш» будет понятие:

35. Пределом логической цепочки ограничения любого понятия всегда будет какое-либо:

36. Возможным результатом ограничения для понятия «уровень преступности» является понятие:

• высокий уровень преступности;

37. Суждение – это:

38. Суждение выражается в форме:

39. Истинным или ложным может быть:

40. Предмет суждения называется:

41. Суждение: «Все люди – не обезьяны», – является суждением вида:

42. Субъект и предикат в суждении: «Все сосны – не берёзы», – находятся в отношениях:

43. Суждение: «Бога нет», – является:

44. Атрибутивным является суждение:

• Москва основана раньше Санкт-Петербурга.

• Существуют вечные законы мира.

• Аристотель жил задолго до Лейбница.

• Чудес не бывает.

• Человек – это разумное живое существо.

• Счастье есть, его не может не быть.

45. Субъект и предикат находятся в отношении пересечения в суждении:

•Все планеты – это не звёзды.

• Некоторые треугольники являются равносторонними.

• Ни один человек не всесилен.

• Антарктида – это ледовый материк.

• Некоторые люди – это знаменитые учёные.

• Некоторые учёные являются древними греками.

46. В суждении: «Некоторые россияне являются олимпийскими чемпионами»:

• и субъект, и предикат распределены;

• ни субъект, ни предикат не распределены;

• субъект распределён, а предикат не распределён;

• субъект нераспределён, а предикат распределён.

47. Субъект распределён, а предикат нераспределён в суждении:

• Все квадраты – это геометрические фигуры.

• Все квадраты – это равносторонние прямоугольники.

• Ни один квадрат не является треугольником.

• Некоторые равнобедренные треугольники являются прямоугольными.

• Некоторые равнобедренные треугольники являются равносторонними.

• Все равносторонние треугольники имеют равные углы.

48. Термин простого атрибутивного суждения является нераспределённым, если в этом суждении:

• речь идёт обо всех объектах, входящих в объём этого термина;

• речь не идёт ни об одном объекте, входящем в объём этого термина;

• речь идёт о части объектов, входящих в объём этого термина;

• речь идёт о реальном существовании объектов, входящих в объём этого термина;

• речь идёт о несуществовании объектов, входящих в объём этого термина.

49. Противопоставлением предикату для суждения: «Все воробьи – птицы», – будет суждение:

• Некоторые птицы – воробьи.

• Все не птицы не являются воробьями.

• Все воробьи не являются не птицами.

• Некоторые птицы не являются воробьями.

50. Суждения: «Все хищники – животные», «Тигры – это животные», – находятся в отношении:

51. Если суждение: «Все люди изучали логику», – является ложным, то суждение: «Все люди не изучали логику», – является:

• неопределённым по истинности.

52. Сложное суждение: «Посеешь ветер – пожнёшь бурю», – является:

53. Сложное суждение: «Уж полночь близится, а Германа всё нет», – является:

54. Суждение: «Если Солнце является треугольником, то все крокодилы – это летающие существа», – является формально:

55. Конъюнкция истинна только тогда, когда:

• хотя бы один её элемент истинен;

• хотя бы один её элемент ложен;

• ложны все её элементы;

• истинны все её элементы;

• истинна большая часть её элементов.

56. Строгая дизъюнкция истинна только тогда, когда:

• истинны все её элементы;

• ложны все её элементы;

• истинен только один её элемент, а остальные – ложны;

• ложен только один её элемент, а остальные – истинны;

• половина её элементов истинна, а половина – ложна;

• хотя бы один её элемент не является ни истинным, ни ложным одновременно.

57. Результатом формализации рассуждения: «Если бы скорость Земли при движении по орбите была больше 42 км/с, то Земля покинула бы Солнечную систему, а если бы её скорость была меньше 3 км/с, то она упала бы на Солнце; однако Земля не покидает Солнечную систему и не падает на Солнце, следовательно, её скорость не больше 42 км/с и не меньше 3 км/с», – является одна из формул:

• (((a → b) ∧ (c → d)) ∧ (a ∨ c)) → (b ∨ d);

• (((a → b) ∧ (c → d)) ∧ (¬ b ∨ ¬ d)) → (¬ a ∨ ¬ c);

• (((a → b) ∧ (c → d)) ∧ (¬ a ∨ ¬ c)) → (¬ b ∨ ¬ d);

• (((a → b) ∧ (c → d)) ∧ (b ∨ d)) → (a ∨ c);

• (((a → b) ∧ (c → d)) ∧ (a → c)) → (b → d);

• (((a → b) ∧ (c → d)) ∧ (b → d)) → (a → c).

58. Умозаключение – это:

59. Дедуктивные умозаключения называются:

60. Индукция – это:

61. Любой простой силлогизм имеет:

62. Связь между субъектом и предикатом вывода в простом силлогизме выполняет:

63. Фигура и модус простого силлогизма – это, соответственно:

• набор его посылок и совокупность терминов, входящих в них;

• совокупность всех его терминов и сумма посылок, входящих в него;

• истинность или ложность его посылок и распределённость или нераспределённость его терминов;

• объём его субъекта и содержание его предиката;

• его общие правила и ошибки, возникающие при их нарушении;

• взаимное расположение его терминов и набор простых суждений, входящих в него.

64. Все первоклассники обладают мышлением.

Все студенты – это не первоклассники.

Все студенты не обладают мышлением.

В этом простом силлогизме допущена ошибка:

• аргумент к невежеству;

• расширение большого термина;

• нераспределённость среднего термина.

65. Законы – это вечные принципы природы.

Всеобщая воинская обязанность – это закон.

Всеобщая воинская обязанность – это вечный принцип природы.

В этом силлогизме допущена ошибка:

66. Эпихейрема – это:

• вид сложного суждения;

67. В разделительно-категорическом силлогизме первая и вторая посылки – это, соответственно, суждения:

• импликативное и разделительное;

• разделительное и дизъюнктивное;

• конъюнктивное и категорическое;

• категорическое и разделительное;

• дизъюнктивное и категорическое;

• разделительно-категорическое и разделительное.

68. Учебные заведения бывают начальными или средними. МГУ – это не начальное и не среднее учебное заведение. МГУ – это не учебное заведение.

В этом разделительно-категорическом силлогизме допущена ошибка:

• скачок в делении;

69. Древние римляне были политиками, или ораторами, или писателями.

Цицерон был политиком.

Цицерон не был ни оратором, ни писателем.

В этом разделительно-категорическом силлогизме допущена ошибка:

70. Если взлётная полоса покрыта льдом, то самолёты не могут взлетать. Сегодня самолёты не могут взлетать. Сегодня взлётная полоса покрыта льдом.

В этом условно-категорическом силлогизме допущена ошибка:

• утверждение от основания к следствию;

• утверждение от следствия к основанию;

• отрицание от основания к следствию;

• отрицание от следствия к основанию;

• нестрогая дизъюнкцию основания и следствия.

71. Если треугольник является равносторонним, то сумма его внутренних углов равна 180°.

Если треугольник не является равносторонним, то сумма его внутренних углов равна 180°.

Сумма внутренних углов треугольника равна 180°. Этот силлогизм является:

72. Если каждый угол треугольника равен 60°, то треугольник – равносторонний.

В треугольнике ABC каждый угол равен 60°.

Треугольник ABC является равносторонним.

Этот силлогизм является:

73. Если средняя плотность вещества Вселенной больше некой критической величины, то её расширение со временем сменится сжатием; а если эта плотность меньше некой критической величины, то расширение Вселенной будет продолжаться вечно.

Средняя плотность вещества Вселенной или больше, или меньше некой критической величины.

Расширение Вселенной со временем сменится её сжатием, или Вселенная будет расширяться вечно.

Это умозаключение является:

74. Если я пробездельничаю весь семестр, то мне придётся напрягаться во время сессии или же меня выгонят из института.

Я не хочу напрягаться во время сессии или же – чтобы меня выгнали.

Я не буду бездельничать во время семестра.

Этот силлогизм является:

• простой конструктивной дилеммой;

• сложной конструктивной дилеммой;

• простой деструктивной дилеммой;

• сложной деструктивной дилеммой.

75. В индуктивном умозаключении:

• на основе сходства двух предметов в одних признаках делается вывод об их сходстве и в других признаках;

• из одного суждения выводится другое суждение путём изменения местоположения его субъекта и предиката;

• из общего правила делается вывод для частного случая;

• из одного частного случая выводится другой частный случай;

• из нескольких частных случаев выводится одно общее правило;

• из одного общего правила следует другое общее правило.

76. Вася Сидоров – двоечник. Петя Смирнов – двоечник. Саша Иванов – двоечник. Вася Сидоров, Петя Смирнов, Саша Иванов – ученики 6 «Б». Все ученики 6 «Б» двоечники.

В этом умозаключении допущена ошибка:

• ни одна из вышеназванных.

77. В рассуждении: «Употреблять в пищу огурцы опасно – с ними связаны многие недуги и вообще людские несчастья. Практически все люди, страдающие хроническими заболеваниями, ели огурцы. 99,7 % всех лиц, ставших жертвами авто- и авиакатастроф, употребляли в пищу огурцы в течение двух недель, предшествовавших несчастному случаю. 98,1 % всех несовершеннолетних преступников происходят из семей, где огурцы употребляются постоянно», – допущена ошибка:

• после этого, значит по причине того;

• кто много доказывает, тот ничего не доказывает;

• подмена условного безусловным.

78. В популярной индукции, в отличие от научной:

• получаются достоверные выводы;

• используются общие правила силлогизма;

• неизвестна причинная связь явлений;

• преднамеренно нарушаются логические законы;

• используются выводы по логическому квадрату.

79. Сложное суждение: «Если с утра шёл дождь, то к полудню прояснилось», – является:

80. Аналогия – это:

• ошибка в силлогизме;

81. Нестрогая дизъюнкция ложна тогда, когда:

• все её элементы истинны;

• все её элементы ложны;

• один её элемент истинен, а остальные – ложны;

• один её элемент ложен, а остальные – истинны;

• хотя бы один её элемент истинен.

82. – У вас телевизоры цветные есть?

– Тогда дайте мне жёлтый.

В этом анекдоте нарушен:

• закон исключённого третьего.

83. Два ученика решили спросить учителя, можно ли курить во время медитации. Каждый из них задал учителю свой вопрос индивидуально. Одному из них учитель ответил, что нельзя, а другому, что можно. Оказалось, что первый ученик спросил учителя так: «Можно ли курить во время медитации?». А второй ученик задал учителю такой вопрос: «Можно ли медитировать во время курения?».

В этой ситуации:

• учитель нарушил закон противоречия;

• учитель нарушил закон достаточного основания;

• учитель нарушил закон двойного отрицания;

• ученики нарушили закон исключённого третьего;

• ученики нарушили закон дедукции;

• ученики нарушили закон тождества.

• ничто из вышеперечисленного.

85. Два противоположных суждения о двух разных предметах:

• должны быть одновременно истинными;

• должны быть одновременно ложными;

• должны быть: одно – истинным, другое – ложным;

• могут быть какими угодно по истинности.

86. Два противоречащих суждения о двух разных предметах не могут быть:

• одно – истинным, другое – ложным;

• ни истинным и ни ложным каждое.

В этом шуточном четверостишии преднамеренно нарушен логический закон:

3) достаточного основания;

88. Закон противоречия нарушен в следующем высказывании:

• «Я знаю только то, что я ничего не знаю» (Сократ).

• «В детстве у меня не было детства» (А. П. Чехов).

• «История учит только тому, что она никого ничему не учит» (Г. Гегель).

• «Самое непостижимое в мире заключается в том, что он постижим» (А. Эйнштейн).

• «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи» (А. С. Пушкин – по поводу перевода «Иллиады» Гомера, сделанного Н. И. Гнедичем).

• Во всех вышеприведённых высказываниях.

• Ни в одном из вышеприведённых высказываний.

89. В рассуждении: «Мёд не любит, чтобы его переливали, доливали, перемешивали и сильно нагревали, так как от этого он теряет свои лечебные свойства, как и от добавления воды и сахара. Между тем иногда такой мёд поступает в продажу. Образуется он в результате скармливания сахарного сиропа пчёлам», – нарушен закон:

90. В 1907 г. кадетская фракция в Государственной думе по вопросу об отношении к правительству решила: не выражать ему ни доверия, ни недоверия, причём если будет внесена резолюция доверия правительству, то голосовать против неё, а если будет внесена резолюция недоверия правительству, то голосовать против неё.

В этом решении нарушен логический закон:

91. В самый солнцепёк, вернувшись домой, Насреддин попросил жену: «Принеси-ка мне миску простокваши, нет ничего полезней и приятней для желудка в такую жару!» Жена ответила: «Да у нас – не то, что миски – даже ложки простокваши нет в доме!» Насреддин сказал: «Ну и хорошо, что нет, простокваша ведь вредна человеку».

В словах Насреддина нарушен логический закон:

92. В данном рассуждении: «Немецкий физик Вальтер Нернст, автор третьего начала термодинамики (о недостижимости абсолютного нуля температуры) доказывал, что ему удалось завершить разработку фундаментальных законов термодинамики. Так: у первого начала было три автора (Ю. Майер, Д. Джоуль, Г. Гельмгольц), у второго – два (Н. Карно, Р. Клаузиус), у третьего – один (В. Нернст); следовательно, число авторов четвёртого начала должно равняться нулю, т. е. такого закона просто не может быть», – нарушен логический закон:

93. Импликация ложна только тогда, когда:

• её основание и следствие истинны;

• её основание и следствие ложны;

• её основание ложно, а следствие истинно;

• её основание истинно, а следствие ложно.

94. Символическая логика является разделом:

95. Противоречия бывают:

• контактными и дистантными;

• явными и неявными;

• реальными и мнимыми;

• какими угодно из перечисленных;

• никакими из перечисленных.

96. Принцип верификации – это:

• распространённый софистический приём;

• критерий научного знания;

• основание индуктивных ошибок;

• одно из правил силлогизма;

• важный метод псевдонауки;

• главное требование аналогии.

97. В рассуждении: «Все птицы имеют крылья, следовательно, все существа с крыльями – это птицы», – нарушен логический закон:

• ни один из перечисленных.

98. Энтимема – это:

• разновидность научной индукции;

• вид сложного суждения;

• сокращённый простой силлогизм;

• аналогия с достоверными выводами.

99. Рассуждение: «Докажем, что три раза по два будет не шесть, а четыре. Возьмём спичку или палочку и сломаем её пополам. Это один раз два. Потом возьмём одну из половинок и её тоже сломаем пополам. Это второй раз два. Затем возьмём оставшуюся половинку и её тоже сломаем пополам. Это третий раз два. Итак, три раза по два будет четыре, а не шесть», – является:

100. Сорит – это разновидность:

30.11.2011

Обычно говорят о Зороастрийской (Персидской) астрологии, О Ведической (Индийской) астрологии и о Западной астрологии. Но почти никто не знает, что наиболее обширная система по астрологии, а также космологии существует у наших предков – Славян и Арийцев. Наши предки не только знали о Космологии более подробно, чем современные учёные, но и умели применять эти сведения на практике.

Прежде чем перейти к подробному разговору о славянской астрологии, необходимо определиться с терминами и понятиями.

Славянские понятия о Звездах и Землях

СВАРОЖИЙ КРУГ — это есть Млечный Путь, по которому движется Ярило Солнце, проходя через 16 Небесных Чертогов.

ЧЕРТОГ — Участок вселенной, в котором собраны Солнца, Звезды и Звёздные скопления.

ЗВЁЗДЫ — это небесные светила, вокруг которых существует система, имеющая до 7-ми Земель (планет), вокруг которых в свою очередь тоже вращаются небесные Объекты (луны, спутники).

СОЛНЦЕ — центральное светило, вокруг которого по своим орбитам вращается более 7-ми Земель.

ЗЕМЛИ — это небесные Объекты, движущиеся по своим орбитам вокруг звёзд (или солнц).

ЛУНЫ — небесные Объекты, вращающиеся вокруг Земель.

ЯРИЛО — название нашего Солнца (Звезды), вокруг которой вращаются 27 Земель (отсюда выражение — «за три девять Земель, в три десятое Царство», т.е. за пределы солнечной системы).

Система Ярилы-Солнца имела 27 Земель (Земля Дэи — разрушена, на её орбите сейчас находится пояс астероидов. Или, как говорили ранее: «тридевять земель»).

Наша Земля носит славяно-арийское название Мидгард-Земля. Вокруг неё вращались три Луны (об этом периоде Трёх Лун есть упоминание у многих народов):

1. ЛЕЛЯ — самая Ближайшая Луна, была разрушена Даждьбогом. Период обращения 7 суток. Именно поэтому у многих народов сохранился календарь, в котором неделя — 7 дней.

2. ФАТТА — период обращения 13 суток. Была разрушена жрецами Атлантиды. С тех пор появилось выражение фатальность, и число 13 несёт отрицательный смысл.

3. МЕСЯЦ — период обращения 29,5 суток. Наша сегодняшняя Луна, которую мы зовём ещё и Месяц. Жизнь во Вселенной подчинена единым правилам, и они незыблемы (что вверху, подобно тому, что внизу) и за соблюдением этих правил наблюдают Боги Рамхат и Числобог.

Все планеты, вращаясь вокруг своей оси, излучают энергию, ещё они вращаются вокруг Ярилы, а Ярило вращается вокруг Центра галактики — и они все находятся как бы в замкнутом колебательном контуре, излучают тонкие виды энергий, которые питают Солнце. Эти энергии проходят вовнутрь и вовне и, таким образом, все Звёзды, Земли и Солнца влияют на каждое небесное тело.

Влияние идёт на каждое растение, каждое насекомое, каждое животное, на каждого человека — и между ними есть взаимосвязь. А раз существует взаимосвязь и взаимовлияние, то значит и жизнь человека также влияет на Земли, Луны, на Солнце и Звёзды.

О созвездиях

В 1922 году в Риме решением I Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза был окончательно утверждён список из 88 созвездий, на которые было поделено звёздное небо. Из 88 созвездий только 47 являются древними, известными уже несколько тысячелетий. Они основаны на мифологии Древней Греции и охватывают область неба, доступную наблюдениям с юга Европы. Остальные современные созвездия были введены в XVII—XVIII веках. В первобытную эпоху (4 -6 тысячелетие до н.э.), когда создавалась астрономия древние учёные выделяли 27 созвездий севера и юга Руси. 12 созвездий традиционно называют зодиакальными — это те, через которые проходит Солнце (исключая созвездие Змееносца). Это созвездия соответствуют 12 племенным союзам Валдайской возвышенности.

В древности «созвездиями» называли выразительные группы звёзд, которые помогали ориентироваться в пространстве и времени. Но они соответствовали неким историческим явления древней истории и их географическим координатам. Наиболее древние характерные группы ярких звёзд человек выделил на небе ещё в каменном веке. У разных народов, в разное время принцип деления звёздного неба был различный.

В 4 веке до н.э. в Китае 122 созвездия включали 809 звёзд. В 275 до н.э. греческий поэт Арат в поэме Явления описал известные ему созвездия. При этом в Явлениях поэт использовал гораздо более раннее описание небесной сферы. В «Альмагесте» Клавдия Птолемея (137г) описано 48 созвездий, преимущественно северного неба (из этих созвездий 47 сохранили свои имена до наших дней, а одно большое созвездие, – Арго, корабль Ясона и аргонавтов, – было в XVIII веке разделено на четыре меньших созвездия: Киль, Корма, Паруса и Компас), а остальные изменения даны в средние века, когда составители звёздных карт вводили новые созвездия. В Монголии в 18 веке в списке созвездий числилось 237 созвездий. Главными объектами наблюдения в астрономии инков являлись тёмные участки Млечного пути — своеобразные «созвездия наоборот» в терминологии андских культур: Лама, Детёныш Ламы, Пастух, Кондор, Куропатка, Жаба, Змея, Лиса; а также звёзды: Южный крест, Плеяды, Лира и другие.

Небесный оптический обман

В ясную ночь, где бы мы ни находились, нам всегда кажется, что все небесные тела одинаково удалены и расположены на внутренней поверхности какой-то сферы. Небесная сфера — на самом деле иллюзия. В течение тысячелетий господствовало мнение, что небесная сфера является границей, до которой простирается Вселенная. Но в 1837-1839 гг., когда впервые были измерены годичные параллаксы некоторых звёзд, было доказано, что они находятся на огромных расстояниях от нас, а небесная сфера является оптическим обманом. Тем не менее, понятие небесной сферы сохранилось в астрономии.

На небесной сфере фактически видны проекции звёзд и небесных тел. Нам кажется, что звёзды находятся близко друг от друга, тогда как в пространстве они могут быть разделены колоссальными расстояниями.

Вид звёздного неба не изменяется с течением времени. Это является первым открытием, сделанным древними астрономами. В действительности же из-за прецессии Земли вид звёздного неба изменяется за период порядка 25 900 лет. Эти изменения происходят настолько медленно, что становятся уловимыми лишь через тысячи лет.

Первые астрономы обратили внимание, что на звёздном небе появляются одни и те же созвездия весной, летом, осенью и зимой. По ним стали определять время.

Звёздная карта Земли

Разграничение зодиакальных созвездий и большей части созвездий северной небесной полусферы произошло на Руси около 5500 г. до н. э. Древние греки восприняли руское разграничение созвездий, но дали им новые названия. Описывая в «Илиаде» щит Ахилла, Гомер называет изображенные на щите созвездия Большой Медведицы, Волопаса, Ориона, Плеяды, Гиады — богом Гефестом. Эти созвездия являются картой северной Руси.

Решением Международного астрономического союза (MAC) принято, что число созвездий на всей небесной сфере составляет 88, из них 27 были присвоены имена примерно 7500 лет назад, а 47 из них — 4500 лет назад.

Это Большая Медведица, Малая Медведица, Дракон, Волопас, Телец, Водолей, Козерог, Стрелец, Весы, Дева, Скорпион, Близнецы, Рак, Лев, Овен, Рыбы, Орион, Большой Пёс, Заяц, Геркулес, Стрела, Дельфин, Эридан, Кит, Южная Рыба, Южная Корона, Малый Пёс, Центавр, Волк, Гидра, Чаша, Ворон, Волосы Вероники, Южный Крест, Малый Конь, Северная Корона, Змееносец, Возничий, Цефей, Кассиопея, Андромеда, Пегас, Персей, Лира, Лебедь, Орёл и Треугольник.

Большинство названий совпадает с героями греческой мифологии.

В 1603 г. немецкий астроном Иоганн Байер опубликовал свой звёздный атлас, в котором к древним созвездиям добавил ещё 11 новых (Павлин, Тукан, Журавль, Феникс, Летучая Рыба, Южная Гидра, Золотая Рыба, Хамелеон, Райская Птица, Южный Треугольник и Индеец). Названия этих созвездий не связаны с мифологией (за исключением Феникса). Большинство из них носит имена реальных и фантастических животных и птиц, что является отражением времени великих географических открытий.

В 1690 г. выходит в свет звёздный атлас польского астронома Яна Гевелия. В «пустоты» между древними созвездиями Гевелий поместил ещё 11 созвездий (Жираф, Муха, Единорог, Голубь, Гончие Псы, Лисичка, Ящерица, Секстант, Малый Лев, Рысь и Щит). Он писал: «Тот, кто недоволен моим выбором, может нарисовать здесь что-то другое, то, что ему нравится, но в любом случае эта большая пустота на небе не должна остаться не заполненной».

В древности карта звёздного неба была зеркальным отображением карты Земли. Созвездие Большой Медведицы соответствовало Рифейским горам, которые начинались на Валдае и, переходя в северные Увалы, тянулись до Уральских гор. Здесь жили риши (мудрецы), здесь был великий водораздел Восточной Европы. Созвездие Малая Медведица была отражением Семиречья — земель в окрестностях современного города Воронеж. Здесь был тоже административно-религиозный центр юга Руси, где жили асуры. Две Медведицы — самые архаичные созвездия.

Змееносец

Созвездие Змеи является единственным, расположенным в двух отдельных областях неба. В старинных звёздных атласах эти созвездия изображались в виде человека (Змееносца), держащего в руках огромную змею. Это созвездие символизирует строительство на Земле во втором тысячелетии до н.э. стены вокруг Сарматии, которая разделила мира на юг и север. Это созвездие соответствует рускому эпосу про князя Кожемяку, который заставил Змея сделать борозду от моря, до моря. Следы этой глобальной стены остались на Украине под именем Змиевых валов, а на Дальнем Востоке в более позднее время китайцы на них построили свою Великую стену. Георгий Победоносец на гербе Москвы символизирует тоже, что и это созвездие. Победу над змеем. Созвездия — это и карата и поминальник значительных событий древней и не очень древней истории.

О границах созвездий

Около 300 самых ярких звёзд имеют и собственные имена — большая часть соответствует названиям родов и тейпов древней Руси. Интересно, что названия звёзд зависят от того какое положение она занимает в мифологическом ряду древних руских родословных. Например, α Тельца получила имя Аль-де-баран («Глаз вола» символизирует, что за эрой бога Велеса следует эра Ярило или Ра (барана)), α Ориона называется Бетельгейзе («Плечо гиганта»), β Льва — Денебола («Хвост льва») и др. Все это связано с понятиями астрологии и генеалогическими таблицами происхождения народов России. Это, конечно, касается только архаичных созвездий.

На астрономическом конгрессе в 1922 года было исключено 27 созвездий с неподходящими названиями, чтобы сохранить названия древних созвездий и созвездий, добавленных Байером, Гевелием и Лакайлем.

Работу по определению новых границ созвездий на небесной сфере выполнил бельгийский астроном Эжен Дельпорт. Международный астрономический союз принял новые границы созвездий на конгрессе в 1930 г. и решил не менять их в дальнейшем. В силу этого решения никто и никогда не имеет права ни вводить новые созвездия, ни отменять имеющиеся. На всей небесной сфере сейчас насчитывается 88 созвездий.

В руском звёздном атласе 1829 года Корнелия Рейссига, изданном в Петербурге, содержался список 102 созвездий. В России из 88 современных созвездий можно наблюдать только 54 созвездия.

Созвездия Зодиака насчитывают 12 созвездий (не входит 13-е – Змееносец). В прежние времена зодиакальные созвездия играли роль календаря, в каждом из них Солнце проводило приблизительно один месяц. Как точно в древности назывались звёзды и созвездия неизвестно. Самыми яркими были 20 звёзд и к ним приплюсовывались ещё 7 звёзд Большой Медведицы – всего 27 звёзд.

Звёздное небо наших предков

Звёздное небо в глазах древних славян представлялось в качестве сжатого поля – стернь, стерня. А сами звёзды представлялись торцами остатков стеблей сжатых злаков [1892] (в руском жатва называет – страда, имя тот же самый корень «стр»). В немецком сохранилось: Stern – звезда, а также Star (ср. руск. stern). В англ. и франц. – Star. От руского слова стернь/star произошло и семито-кавказоидное имя богини Иштар (ш – коверкание руской с, и – протез агглютинативных языков).

Во французском и итальянском для обозначения звезды остались и другие руские формы – vedette и diva соответственно. Слово vedette (ср. звезда, zvezda) несёт в себе остатки руского слова ведёте, указывая на то, что путешественники ориентировались по звёздам, ср. руск. стерно – руль на корабле, стоять на стерне – править рулем. А слов diva является именем славянской богини Дивы.

На рассматриваемом участке звёздного неба мы различаем четыре персонажа:

первый – Велес – Ваал – Телец – Господь; второй – Плеяды – Утиное Гнездо, обитель Макоши – Великая Мать – Маат; третий – Кит (у Ушакова – греч. Ketos; у Яна Гавеля – cetus) – коза Седунь – в христианстве Сатана – егип. Сет; четвёртый – Возничий.

И в этой рассматриваемой комбинации созвездий Возничий не управляет ни Тельцом-Велесом, ни Козой-Седунью. И тот, и другая у него за спиной (как на шумерском рисунке, см. «Шумерский царь Иа и его титулатура»). В то время как возничим называют человека, управляющего запряженными лошадьми, либо проводника, погонщика, то есть того, кто гонит животных впереди себя.

Непосредственно перед Возничим находятся два созвездия: по левую руку – Рысь и по правую – Жираф. Если считать Рысь поводьями, а Жирафа – хлыстом, дальний край которого совпадает с Полярной звездой, то создаётся вполне нормальная комбинация из нескольких созвездий: Возничий держит за поводья (Рысь) Большую Медведицу и размахивается над ней хлыстом (Жираф плюс Полярная звезда).

Отметим, что созвездия Большой и Малой Медведиц изображаются в виде медведей с нереально длинными хвостами, коих в природе не существует. Поэтому, правильнее было бы перевернуть изображения и вместо хвостов нарисовать головы и шеи животных, а звёзды четырёхугольников изображали бы передние и задние ноги животных, например, коней, лошадей.

Так мы приходим к славянскому пониманию созвездия: Сожар, Стожар – «местами зовут так созвездие Медведицу, причислив к ней Полярную звезду, которая и представляет стожар, кол, вкруг которого ходит лось или лошадь на приколе». «Прикол, вбитый кол для привязки скота, для гонки лошади вкруг, на верви (верёвке – авт.). Конь на приколе, созвездие большой медведицы, с полярной звездой, вкруг коей она обращается; воз, лось. Прикол-звезда, урал. северная полярная звезда».

Сама Полярная звезда (α Малой Медведицы) является тройной звездой. (Тройственность присуща именно Макоши.) Её яркий компонент – переменная звезда – цефеида – с периодом блеска около 4 суток. Цефеиды служат базисом шкалы межгалактических расстояний.

Полярная звезда расположена вблизи Северного полюса мира и в сущности – это та точка небесной тверди, на которую настроена ось гироскопа Земли.

К Большой Медведице относятся 7 ярких звёзд, которые визуально также представляют силуэт утки – ковша. При этом народное название Плеяд – Семь Сестёр, а созвездие Большой Медведицы – Семь Мудрецов, также указывает на супружеские и/или брато-сестринские отношения. Японское название скопления Плеяд – Субару – указывает на этимологические отношения с субурганом – земной обителью Макоши.

Таким образом, в рассматриваемом месте звёздного неба вычленяется группа из нескольких созвездий: Телец-Велес-Ваал, Коза-Седунь-Сатана, Лось – Большая медведица и рядом Малая. Эти «животные» «пасутся» на общем приколе – Полярной звезде.

Символизм небесного лося, ходящего на приколе, также нас приводит к образу Макоши, поскольку традиционно Макошь сопровождают две лосихи-роженицы (или два коня, или два цветка, или два дерева жизни). Этот сюжет частый участник руских вышивок, а также вышивок всех народов проторуского происхождения.

Суть Славяно-Арийского Календаря

Даарийский Календарь является условным отображением излучения Галактической Сетки трех пространств, периодически меняющегося по ходу движения Земли.

Всё было устроено для человека и под человека – Человек Света и Космос – вот главная суть Славяно-Арийского Календаря.

Обычные сутки у Славяно-Арийцев начинались в 18 часов вечера, были разбиты на шестнадцать частей, и заканчивались в 18 часов следующего дня.

Неделя состояла из 9 дней (количество чакр человека), месяц состоял из 40-41 дня, и в году было 9 месяцев, т.е. так же по числу чакр.

Далее шёл Круг Лет, который включал в себя 16 лет, а каждое шестнадцатое лето было священным.

Почему Круг Лет у славяно-ариев, как и арийские сутки из 16 часов, состоит из 16 лет?

Привычные нам ныне сутки состоят из 24 часов, что является отражением видимого перемещения Солнца в зодиакальных созвездиях и кратно их числу.

А у Ариев именно эти Северные незаходящие созвездия основные, оказывающие постоянное влияние на человека, почему и священные, а зодиакальные – лишь второстепенные. Вот как описывают звёздную карту Северного неба древние славяно-арийские источники:

«… Рунические Летописи… говорят, что наше Ярило-Солнце находится в галактической структуре Звёздной Системы Свати (нет аналогов в современных созвездиях), именуемой также Перунов Путь или Небесный Ирий. Свати представлена в виде левосторонней свастики. В нижней части одного из свастичных рукавов Свати располагается наше Ярило-Солнце. Оно является Трисветлым, т.к. освещает три Мира: Явь, Навь и Правь (спектр излучений звёзд трёх пространств). Ярило-Солнце входит в состав созвездия Богини Зимун (Небесная Корова или, по-современному, Малая Медведица) и является восьмой звездой.

Также в Свастичном рукаве галактики находится солнечная система Дажьбог — Солнца (совр. название: Бета — Льва). Его называют Яровеликим Златым Солнцем, оно более яркое по излучению светового потока, по размеру и массе, чем Ярило-Солнце. Вокруг Златого Солнца вращается Ингард-Земля, период обращения составляет 576 суток. Ингард-Земля имеет две луны: Большая Луна с периодом обращения 36 дней, и Малая Луна – 9 дней. Система Златого Солнца находится в Чертоге Расы на Сварожьем Круге (один из Славяно-Арийских знаков зодиака). В Системе Златого Солнца, на Ингард-Земле, существует биологическая жизнь, схожая с жизнью на Мидгард-Земле. Эта земля является Прародиной многих Славяно — Арийских Родов…»

«… В центре Сварги явлен Чертог Огня – Стожары (Светожары) – сама Кузня Сварога, Исток всего Сущего. Сие – вершина Мирового Древа, Мер-горы, место соприкосновения нашего мира со Сверхмиром, в коем сущий Сам Всевышний Род. В Стожарах Гой Рода – Ост Всемирья – пронзает Мировое Яйцо нашей Вселенной, зачиная Коловращение Сварги. Сии Стожары – суть Звезда Севера, которую ныне называют Полярной, а Пращуры наши нарекали Седавой, Сяд-звездой. У Седавы явлены звёздные образы Сварога и Лады в облике человечьем – Созвездия, ныне именуемые Цефеем и Кассиопеей. Сварог и Лада посолонь ходят у Древа Миров, кое обвивают Страж его – Велес в обличье Огненного Змея (созвездие Дракона). Рядом также видно созвездие, которые иные именуют Медведицей, другие – Коровой, а третьи – Оленем. Сие стражи Ирийские – Велес и Дажьбог. В самом центре Стожар Сварожих есмь образ огненный Ковша (Малой Медведицы). Сей Ковш забросил на небо Велес, а потом – Крышень…»

Наиболее полно волновая обстановка света Северного полушария должна учитывать не 12 зодиакальных созвездий, как у южан, а 16 созвездий неба, или «чертогов», как их именовали Арии.

Поэтому система из 12 зодиакальных созвездий для Ариев является неполной и чуждой, а значима только для южных народов.

Потом у Ариев шёл Круг Жизни, состоящий из 16 × 9 = 144 лет.

Далее – Сварожий круг (сутки Сварога) состоял из 180 Кругов Жизни – 144 × 180 = 25920 лет.

Вот такие суточные, годовые, 16-летние, 144-летние и 25920-летние циклы. Изменение полей излучений света трёх пространств непосредственно влияет на биологию человека через изменение синтеза гормонов и, следовательно, его социальное поведение, а отсюда – на события жизни и общества. Совершенная и научно обоснованная система воздействия света на биологию и жизнь человека – никаких «гадалок» здесь нет.

В соответствии со славяно-арийской астрологией, пришедшей к нам из древнейших времён, наша Земля не только движется вокруг Солнца, но и вращается вокруг своей оси, а ось в свою очередь, медленно движется по круговому конусу. При этом Северный полюс описывает в пространстве эллипс, который является основанием этого конуса, а южный полюс является соответственно его вершиной. Ось этого конуса перпендикулярна плоскости земной орбиты, а угол между осью и образующей конуса равен примерно 23°27′. Это движение оси вращения земли по круговому конусу называется прецессией. И в результате этого полный (визуально наблюдаемый с Земли) оборот звёздного неба происходит за 25920 лет. Вот отсюда – Сварожий Круг.

На протяжении Сварожьего Круга (для земного наблюдателя) наше Солнце перемещается по небесному своду из созвездия в созвездие (чертог) в противоположном направлении от обычного годового цикла. Положение Солнца на небосклоне определяется во время солнцестояний, т.е. в каком созвездии (чертоге) находится Солнце 22 марта (латинский, западный стиль) или 22 сентября (арийский, руский стиль) – в ту эпоху мы и живём. Так как, в отличие от западной и китайской астрологии, славяно-арийцы на небесном своде различают не 12, а 16 зодиакальных созвездий, то, соответственно, и зодиакальная эпоха длится 1620 лет. То есть, точка осеннего солнцестояния Солнца каждые 1620 лет переходит в новый чертог.

Сварожий круг состоит из следующих чертогов:

1 Дева Джива 10948-9328 г. до н. эры

2 Раса Даждьбог (Тарх) 9328-7708 г. до н. эры

3 Орёл Перун 7708-6088 г. до н. эры

4 Конь Купала 6088-4468 г. до н. эры

5 Финист Вышень 4468-2848 г. до н. эры

6 Лось Лада 2848-1228 г. до н. эры

7 Тур Крышень 1228-392 г. до н. эры

8 Лиса Марена 392-2012 г. н. эры

9 Волк Велес 2012-3632 г. н. эры

10 Бусл (аист) Род 3632-5252 г. н. эры

11 Медведь Сварог 5252-6872 г. н. эры

12 Ворон Коляда, Варуна 6872-8492 г. н. эры

13 Змей Семаргл 8492-10112 г. н. эры

14 Лебедь Макошь 10112-11732 г. н. эры

15 Щука Рожана 11732-13352 г. н. эры

16 Вепрь Рамхат 13352-14972 г. н. эры

Вот это и есть наиболее полный цикл небесной Сетки Галактических излучений.

К сожалению, не все древние названия восстановлены, чтобы их можно было однозначно идентифицировать и совместить с современными названиями созвездий.

Если вы хотите всегда вовремя узнавать о новых публикациях на сайте, то подпишитесь на нашу рассылку.

Источник