Тема 3. Строение и эволюция Вселенной

Примерные вопросы для подготовки к опросу:

1. Структуры мегамира: звезды, планетные системы, галактики

2. Единицы измерения расстояний в мегамире: астрономическая единица, световой год, парсек

3. Временные масштабы Вселенной

4. Явления, позволившие оценить время существования Вселенной: эффект Доплера, закон Хаббла

5. Характеристики звезд, определяемые из наблюдений: светимость (мощность излучения), масса, радиус, спектральный состав излучения

6. Спектр электромагнитных излучений (радиоволны, инфракрасный, видимый ультрафиолетовый диапазоны, рентгеновское и гамма-излучение)

7. Скопления и сверхскопления галактик

9. Млечный Путь — наша Галактика

10. Состав Солнечной системы: планеты, спутники планет, астероиды, кометы, метеороиды, магнитные поля, пылевая материя, солнечный ветер и космические лучи

11. Планета земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс

12. Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун

13. Пояс астероидов

14. Созвездия – участки звездного неба с группами звезд, выделенные для ориентировки Звезды

15. Планетарные туманности

16. Гиганты и сверхгиганты

18. Пульсар — нейтронная звезда

19. Сверхновые звезды

20. Движения Солнца в Галактике

21. Солнце – нормальная звезда

Примерные темы для подготовки доклада:

1.Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.

2.Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. Возникновение химических элементов и синтез веществ на звездах и планетах.

3.Образование планетных систем. Солнечная система.

Примерные варианты тестовых заданий:

Наша галактика Млечный путь является

1. спиральной типа S

4. спиральной типа SB

Различают скопления галактик

1. правильные и неправильные

2. регулярные и иррегулярные

3. шаровые и спиральные

4. структурированные и диффузные

Возраст Земли приблизительно равен

Каковы согласно современным оценкам типичные размеры нейтронных звезд?

1. нейтронные звезды имеют радиус 10-18 км

2. нейтронные звезды имеют радиус 50-100 км

3. нейтронные звезды имеют радиус 100-1000 км

4. радиус нейтронных звезд всегда более 10 3 км

Не является частью Солнечной системы

1. межпланетная пыль и газ

2. системы колец планет-гигантов

3. карликовые планеты

4. нейтринное излучение

Количество звезд в галактике, имеющих свои планетные системы по современным оценкам составляет

Каков правильный (прямой) порядок эволюции Вселенной в Стандартной модели ее эволюции?

1. Эпоха галактик, эпоха излучения, эпоха лептонов, эпоха адронов, хаос, Большой взрыв.

2. Хаос, Большой взрыв, эпоха адронов, эпоха лептонов, эпоха излучения, эпоха галактик.

3. Большой взрыв, хаос, эпоха адронов, эпоха лептонов, эпоха излучения, эпоха галактик.

4. Хаос, Большой взрыв, эпоха излучения, эпоха адронов, эпоха лептонов, эпоха галактик.

Мысль о нестационарности (эволюционном характере Вселенной) была впервые четко сформулирована

Классическая космологическая концепция создана

Какая из указанных эпох находится ближе по времени к «Большому взрыву в стандартной модели эволюции Вселенной?

Примерные задания для выполнения практических заданий

№1.Закончите предложение

Для измерения расстояний в пределах Солнечной системы используют астрономическую единицу (а. е.), которая равна среднему _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№2.Дайтеопределения понятиям «параллакс»

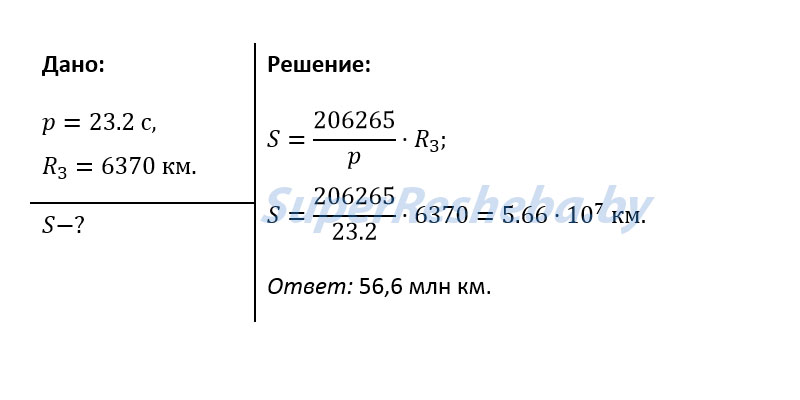

№3.Решите задачу:Определите расстояние от Земли до Марса во время великого противостояния, когда его горизонтальный параллакс p = 23,2″.

№3. Заполните таблицу с характеристиками классов звёздных спектров

| Класс спектра | Характеристика спектральных классов | Звёзды |

| цвет | температура, ·103 К | особенности |

| O | λ Ориона, λ Цефея | |

| B | Максимум линий нейтрального гелия, также линии кремния, азот и углерода | |

| A | Белый | |

| F | 7,5-6 | |

| G | ||

| K | ||

| M | ||

| L |

№4.Решите задачу: Для переменной звезды в максимуме блеска максимум излучения приходился на длину волны 414 нм, а в минимуме блеска — на длину волны 527 нм.как изменилась температура звезды?

№5. Для каждого из определений подберите правильные ответы из общего перечня

а) визуально-двойные звёзды;

б) спектрально-двойные звёзды;

в) оптические двойные звёзды;

г) физические двойные звёзды;

д) затменно-двойные звёзды.

Две звезды, движущиеся вокруг общего центра масс под действием сил тяготения, — ___.

Неразрешимые в телескоп пары звезд, видимая звездная величина которых меняется, так как плоскость их орбит совпадает с лучом зрения наблюдателя, — ___

Двойные звезды, двойственность которых обнаруживается в телескоп, — ___

Две звезды, случайно спроецированные в близкие точки на небесной сфере, — ___

Тесные пары звезд в спектре которых наблюдается периодическое смещение или раздвоение спектральных линий, — ___.

№6.Закончите предложения

Млечный Путь — _______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Наиболее плотная центральная область нашей Галактики расположена в созвездии ______________ и называется ___________.

Группы из большого числа звезд в Галактике называют _________________________, примером которых являются __________________________________________________

Тема 4 . Солнечная система. Законы движения планет

Вариант 1

Примерные задания для выполнения практических заданий

№1.Перечислите планеты в порядке удаления их отСолнца

№2.Закончите предложения, касающиеся общих характеристик планет Солнечной системы

· Планета с наибольшей полуосью орбиты — _____________________

· Какая из планет-гигантов подходит на самое близкое расстояние к Земле: ________

· Самая большая по размеру планета — _________________.

· Самой большой массой из планет земной группы обладает ___________

· Какая планета имеет самую малую массу: ________________

· Планета с одним спутником — _______________

· В Солнечной системе имеются следующие планеты-гиганты: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

№3.Закончите предложения, касающиеся основных свойств тел Солнечной системы

Основная масса Солнечной системы сосредоточена в ________________________

Форма орбит планет______________________________________________________

На какие группы разделяются планеты по своим физическим и динамическим свойствам:________________________________________________________________

№4.Пользуясь справочными данными, заполните таблицу с основными физическими характеристиками планет земной группы

| Физические характеристики планет | Меркурий | Венера | Земля | Марс |

| Масса (в массах Земли) | ||||

| Диаметр (в диаметрах Земли) | ||||

| Плотность, кг/м 3 | ||||

| Период вращения | ||||

| Атмосфера: давление, химический состав | ||||

| Температура поверхности, °C | ||||

| Число спутников | ||||

| Названия спутников |

№5.Закончите предложения

· Самый большой перепад дневной и ночной температур поверхности у планеты_____________________________________________________________

· Высокая температуры поверхности Венеры обусловлена _________________________________________________________.

· Планета земной группы, средняя температура поверхности которой ниже 0 °C, — это____________________________________________________________________.

· Большая часть поверхности покрыта водой у планеты _________________________

· В состав облаков входят капельки серной кислоты у планеты ___________________

Вариант 2

№1.Пользуясь справочными данными, заполните таблицу с основными физическими характеристиками планет-гигантов

| Физические характеристики планет | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун |

| Масса (в массах Земли) | ||||

| Диаметр (в диаметрах Земли) | ||||

| Плотность, кг/м 3 | ||||

| Период вращения | ||||

| Число спутников |

№2.Проведите качественное сравнение свойств планет земной группы и планет-гигантов. Используйте при этом слова: «высокая», «низкая», «большая» и т. п. В выводе укажите принципиальное отличие планет земной группы от планет-гигантов

| Характеристики | Планеты земной группы | Планеты-гиганты |

| Расстояние от Солнца | ||

| Размер | ||

| Масса | ||

| Плотность | ||

| Атмосфера | ||

| Спутники / кольца |

№3.Закончите предложения:

Особенностью вращения планет-гигантов вокруг оси является то, чтоони вращаются слоями: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спутник Сатурна __________обладает мощной атмосферой, состоящей в основном из азота.

Планеты-гиганты имеют малую среднюю плотность по причине-__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Существование колец обнаружено у следующих планет-гигантов:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юпитер излучает значительно больше тепловой энергии, чем получает её от Солнца. Причиной этого можно считать___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Источник

Практическая работа: Возникновение и эволюция Вселенной

—PAGE_BREAK—

Поняв неизбежность возникновения таких областей, сторонники инфляционной теории обратились к экспериментаторам: «необходимо обнаружить флуктуации температуры…» — констатировали они. И в 1992 году это пожелание было выполнено. Практически одновременно российский спутник «Реликт-1» и американский «COBE» обнаружили требуемые флуктуации температуры реликтового излучения. Как уже говорилось, современная Вселенная имеет температуру 2,7 К, а найденные учеными отклонения температуры от среднего составляли примерно 0,00003 К. Неудивительно, что такие отклонения трудно было обнаружить раньше. Так инфляционная теория получила еще одно подтверждение.

С открытием колебаний температуры появилась еще одна захватывающая возможность — объяснить принцип формирования галактики. Ведь чтобы гравитационные силы сжимали материю, необходим исходный зародыш — область с повышенной плотностью. Если материя распределена в пространстве равномерно, то гравитация, подобно Буриданову ослу, не знает, в каком направлении ей действовать. Но как раз области с избытком энергии и порождает инфляция. Теперь гравитационные силы знают, на что воздействовать, а именно, на более плотные области, созданные во время инфляционного периода. Под действием гравитации эти изначально чуть-чуть более плотные области будут сжиматься и именно из них в будущем образуются звезды и галактики.

Современный нам момент эволюции Вселенной крайне удачно приспособлен для жизни, и длиться он будет еще много миллиардов лет. Звезды будут рождаться и умирать, галактики вращаться и сталкиваться, а скопления галактик — улетать все дальше друг от друга. Поэтому времени для самосовершенствования у человечества предостаточно. Правда, само понятие «сейчас» для такой огромной Вселенной, как наша, плохо определено. Так, например, наблюдаемая астрономами жизнь квазаров, удаленных от Земли на 10—14 млрд. световых лет, отстоит от нашего «сейчас» как раз на те самые 10—14 млрд. лет. И чем дальше в глубь Вселенной мы заглядываем с помощью различных телескопов, тем более ранний период ее развития мы наблюдаем.

Сегодня ученые в состоянии объяснить большинство свойств нашей Вселенной, начиная с момента в 10 -42секунды и до настоящего времени и даже далее. Они могут также проследить образование галактик и довольно уверенно предсказать будущее Вселенной. Тем не менее ряд «мелких» непонятностей еще остается. Это прежде всего — сущность скрытой массы (темной материи) и темной энергии. Кроме того, существует много моделей, объясняющих, почему наша Вселенная содержит гораздо больше частиц, чем античастиц, и хотелось бы определиться в конце концов с выбором одной правильной модели.

Как учит нас история науки, обычно именно «мелкие недоделки» и открывают дальнейшие пути развития, так что будущим поколениям ученых наверняка будет чем заняться. Кроме того, более глубокие вопросы тоже уже стоят на повестке дня физиков и математиков. Почему наше пространство трехмерно? Почему все константы в природе словно «подогнаны» так, чтобы возникла разумная жизнь? И что же такое гравитация? Ученые уже пытаются ответить и на эти вопросы.

Ну и конечно, оставим место для неожиданностей. Не надо забывать, что такие основополагающие открытия, как расширение Вселенной, наличие реликтовых фотонов и энергия вакуума, были сделаны, можно сказать, случайно и не ожидались ученым сообществом.

Возможные сценарии развития нашего мира

1. Пульсирующая модель Вселенной, при которой вслед за периодом расширения наступает период сжатия и все заканчивается Большим хлопком

2. Вселенная со строго подогнанной средней плотностью, в точности равной критической. В этом случае наш мир Евклидов, и его расширение все время замедляется

3. Равномерно расширяющаяся по инерции Вселенная. Именно в пользу такой открытой модели мира до последнего времени свидетельствовали данные о подсчете средней плотности нашей Вселенной

4. Мир, расширяющийся со все нарастающей скоростью. Новейшие экспериментальные данные и теоретические изыскания говорят о том, что Вселенная разлетается все быстрее, и несмотря на евклидовость нашего мира, большая часть галактик в будущем будет нам недоступна. И виновата в столь странном устроении мира та самая темная энергия, которую сегодня связали с некоей внутренней энергией вакуума, заполняющего все пространство

Что же ждет нашу Вселенную в дальнейшем? Еще несколько лет назад у теоретиков в этой связи имелись всего две возможности. Если плотность энергии во Вселенной мала, то она будет вечно расширяться и постепенно остывать. Если же плотность энергии больше некоторого критического значения, то стадия расширения сменится стадией сжатия. Вселенная будет сжиматься в размерах и нагреваться. Значит, одним из ключевых параметров, определяющим развитие Вселенной, является средняя плотность энергии. Так вот, астрофизические наблюдения, проводимые до 1998 года, говорили о том, что плотность энергии составляет примерно 30% от критического значения. А инфляционные модели предсказывали, что плотность энергии должна быть равна критической. Апологетов инфляционной теории это не очень смущало. Они отмахивались от оппонентов и говорили, что недостающие 70% «как-нибудь найдутся». И они действительно нашлись. Это большая победа теории инфляции, хотя найденная энергия оказалась такой странной, что вызвала больше вопросов, чем ответов. Похоже, что искомая темная энергия — это энергия самого вакуума.

В представлении людей, не связанных с физикой, вакуум — «это когда ничего нет» — ни вещества, ни частиц, ни полей. Однако это не совсем так. Стандартное определение вакуума — это состояние, в котором отсутствуют частицы. Поскольку энергия заключена именно в частицах, то, как резонно полагали едва ли не все, включая и ученых, нет частиц — нет и энергии. Значит, энергия вакуума равна нулю. Вся эта благостная картина рухнула в 1998 году, когда астрономические наблюдения показали, что разбегание галактик немножко отклоняется от закона Хаббла. Вызванный этими наблюдениями у космологов шок длился недолго. Очень быстро стали публиковаться статьи с объяснением этого факта. Самым простым и естественным из них оказалась идея о существовании положительной энергии вакуума. Ведь вакуум, в конце концов, означает просто отсутствие частиц, но почему лишь частицы могут обладать энергией? Обнаруженная темная энергия оказалась распределенной в пространстве на удивление однородно. Подобную однородность трудно осуществить, ведь если бы эта энергия была заключена в каких-то неведомых частицах, гравитационное взаимодействие заставляло бы их собраться в грандиозные конгломераты, подобные галактикам. Поэтому энергия, спрятанная в пространстве-вакууме, очень изящно объясняет устроение нашего мира.

Однако возможны и другие, более экзотические, варианты мироустроения. Например, модель Квинтэссенции, элементы которой были предложены советским физиком А.Д. Долговым в 1985 году, предполагает, что мы все еще скатываемся с той самой горки, о которой говорилось в начале нашего повествования. Причем катимся мы уже очень долго, и конца этому процессу не видно. Необычное название, позаимствованное у Аристотеля, обозначает некую «новую сущность», призванную объяснить, почему мир устроен так, а не иначе.

Сегодня вариантов ответа на вопрос о будущем нашей Вселенной стало значительно больше. И они существенно зависят от того, какая теория, объясняющая скрытую энергию, является правильной. Предположим, что верно простейшее объяснение, при котором энергия вакуума положительна и не меняется со временем. В этом случае Вселенная уже никогда не сожмется и нам не грозит перегрев и Большой хлопок. Но за все хорошее приходится платить. В этом случае, как показывают расчеты, мы в будущем никогда не сможем достигнуть всех звезд. Более того, количество галактик, видимых с Земли, будет уменьшаться, и через 10—20 млрд. лет в распоряжении человечества останется всего несколько соседних галактик, включая нашу — Млечный Путь, а также соседнюю Андромеду. Человечество уже не сможет увеличиваться количественно, и тогда придется заняться своей качественной составляющей. В утешение можно сказать, что несколько сотен миллиардов звезд, которые будут нам доступны в столь отдаленном будущем, — это тоже немало.

Впрочем, понадобятся ли нам звезды? 20 миллиардов лет — большой срок. Ведь всего за несколько сот миллионов лет жизнь развилась от трилобитов до современного человека. Так что наши далекие потомки, возможно, будут по внешнему виду и возможностям отличаться от нас еще больше, чем мы от трилобитов. Что же сулит им еще более отдаленное будущее, по прогнозам современных ученых? Ясно, что звезды будут тем или иным способом «умирать», но будут образовываться и новые. Этот процесс тоже не бесконечен — примерно через 10 14лет, по предположению ученых, во Вселенной останутся только слабосветящиеся объекты — белые и темные карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Почти все они также погибнут через 10 37лет, исчерпав все запасы своей энергии. К этому моменту останутся лишь черные дыры, поглотившие всю остальную материю. Что может разрушить черную дыру? Любые наши попытки сделать это лишь увеличивают ее массу. Но «ничто не вечно под Луной». Оказывается, черные дыры медленно, но излучают частицы. Значит, их масса постепенно уменьшается. Все черные дыры тоже должны исчезнуть примерно через 10 100лет. После этого останутся лишь элементарные частицы, расстояние между которыми будет намного превосходить размеры современной Вселенной (примерно в 1090раз) — ведь все это время Вселенная расширялась! Ну и, конечно, останется энергия вакуума, которая будет абсолютно доминировать во Вселенной. Кстати, свойства такого пространства впервые изучил В. Де Ситтер еще в 1922 году. Так что нашим потомкам предстоит либо изменить физические законы Вселенной, либо перебраться в другие вселенные. Сейчас это кажется невероятным, но хочется верить в могущество человечества, как бы оно, человечество, ни выглядело в столь отдаленном будущем. Потому что времени у него предостаточно.

Кстати, возможно, что уже и сейчас мы, сами того не ведая, создаем новые вселенные. Для того чтобы в очень маленькой области возникла новая вселенная, необходимо инициировать инфляционный процесс, который возможен только при высоких плотностях энергий. А ведь экспериментаторы уже давно создают такие области, сталкивая частицы на ускорителях… И хотя эти энергии еще очень далеки от инфляционных, вероятность создания вселенной на ускорителе уже не равна нулю. К сожалению, мы являемся тем самым «удаленным наблюдателем», для которого время жизни этой «рукотворной» вселенной слишком мало, и внедриться в нее и посмотреть, что там происходит, мы не можем.

Хотя это не единственная теория возникновения Мира. Богословы считали, что Вселенная создана Богом, Творцом. Причем у разных народов существовали разные теории, например библейская теория. Создание мира происходило шесть дней.

В первый день «Вначале бог сотворил небо и землю. Земля же была бездонна и пуста, и тьма над бездною…», потом сказал Бог:«Да будет свет!»

Во второй день Бог сказал:«Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды!»

В третий день Бог сказал:«Да соберётся вода, которая под небом в одно место, и да явится суша!»

Настал четвертый день, Бог сказал:«Да будут светила на тверди небесной, для отделения дня и ночи, и для знамений и времен, и дней и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, что бы светить на Землю!»Это означало о появлении Солнца, Луны и звезд.

В пяты день Бог создал пресмыкающихся, животных, рыб и «всякую птицу пернатую», а в шестой день создал первого человека.

Из другой священной книги—Корана—тоже можно узнать о шестидневном сотворении Мира, о том, как Бог (Аллах) создал «семь небес» и «семь земель», причем сначала небеса и земли были соединены, а потом разъединились.

Инфляционная и богословная теории наиболее распространены на Земле, и всегда будут сторонники той или иной теории. Я бы хотел ближе рассмотреть тему происхождения и эволюции звезд и планет. Обсудим подробнее, что представляют собой звезды — эти светящиеся точки на небосклоне — в свете современной концепции.

Сначала формируется протозвезда. Частицы гигантского движущегося газопылевого облака в некоторой области пространства притягиваются между собой за счет гравитационных сил. Происходит это очень медленно, ведь силы, пропорциональные массам входящих в облако атомов (в основном атомов водорода) и пылинок, чрезвычайно малы. Однако постепенно частицы сближаются, плотность облака нарастает, оно становится непрозрачным, образующийся сферический «ком» начинает понемногу вращаться, растет и сила притяжения, ведь теперь масса «кома» велика. Все больше и больше частиц захватывается, все больше плотность вещества. Внешние слои давят на внутренние, давление в глубине растет, а, значит, растет и температура. (Именно так обстоит дело с газами, которые были подробно изучены на Земле). Наконец, температура становится такой большой — несколько миллионов градусов, — что в ядре этого образующегося тела создаются условия для протекания ядерной реакции синтеза: водород начинает превращаться в гелий. Об этом можно узнать, регистрируя потоки нейтрино — элементарных частиц, выделяющихся при такой реакции. Реакция сопровождается мощным потоком электромагнитного излучения, которое давит (силой светового давления, впервые измеренной в Земной лаборатории П.Лебедевым) на внешние слои вещества, противодействуя гравитационному сжатию. Наконец, сжатие прекращается, поскольку давления уравновешиваются, и протозвезда становится звездой. Чтобы пройти эту стадию своей эволюции протозвезде нужно несколько миллионов лет, если ее масса больше солнечной, и несколько сот миллионов лет, если ее масса меньше солнечной. Звезд, массы которых меньше солнечной в 10 раз, очень мало.

Масса является одной из важных характеристик звезд. Любопытно отметить, что довольно распространены двойные звезды — образующиеся вблизи друг друга и вращающиеся вокруг общего центра. Их насчитывается от 30 до 50 процентов от общего числа звезд. Возникновение двойных, вероятно, связано с распределением момента количества движения исходного облака. Если у такой пары образуется планетная система, то движение планет может быть довольно замысловатым, а условия на их поверхностях будут сильно изменяться в зависимости от расположения планеты на орбите по отношению к светилам. Весьма возможно, что стационарных орбит, вроде тех, что могут существовать в планетных системах одинарных звезд (и существуют в Солнечной системе), не окажется совсем. Обычные, одинарные звезды в процессе своего образования начинают вращаться вокруг своей оси.

Другой важной характеристикой является радиус звезды. Существуют звезды — белые карлики, радиус которых не превышает радиуса Земли, существуют и такие — красные гиганты, радиус которых достигает радиуса орбиты Марса. Химический состав звезд по спектроскопическим данным в среднем такой: на 10000 атомов водорода приходится 1000 атомов гелия, 5 атомов кислорода, 2 атома азота, 1 атом углерода, остальных элементов еще меньше. Из-за высоких температур атомы ионизируются, так что вещество звезды является в основном водородно-гелиевой плазмой — в целом электрически нейтральной смесью ионов и электронов. В зависимости от массы и химического состава исходного облака образовавшаяся звезда попадает на тот или иной участок, так называемой главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга-Рессела. Последняя представляет собой координатную плоскость, на вертикальной оси которой откладывается светимость звезды (т.е. количество энергии, излучаемой ей в единицу времени), а на горизонтальной — ее спектральный класс (характеризующий цвет звезды, который в свою очередь зависит от температуры ее поверхности). При этом «синие» звезды более горячие, чем «красные», а наше «желтое» Солнце имеет промежуточную температуру поверхности порядка 6000 градусов) (рис.2). Традиционно спектральные классы от горячих к холодным обозначаются буквами O,B,A,F,G,K,M, при этом каждый класс делится на десять подклассов. Так, наше Солнце имеет спектральный класс G2. На диаграмме видно, что большинство звезд располагается вдоль плавной кривой, идущей из левого верхнего угла в правый нижний. Это и есть главная последовательность. Наше Солнце также находится на ней. По мере «выгорания» водорода в центре звезды ее масса немного меняется и звезда немного смещается вправо вдоль главной последовательности. Звезды с массами порядка солнечной находятся на главной последовательности 10-15 млрд. лет (наше Солнце находится на ней уже около 4,5 млрд. лет). Постепенно энергии в центре звезды выделяется все меньше, давление падает, ядро сжимается, и температура в нем возрастает. Ядерные реакции протекают теперь только в тонком слое на границе ядра внутри звезды. В результате звезда в целом начинает «разбухать», а ее светимость увеличиваться. Звезда сходит с главной последовательности и перебирается в правый верхний угол диаграммы Герцшпрунга-Рессела, превращаясь в так называемый «красный гигант». После того, как температура сжимающегося (теперь уже гелиевого) ядра красного гиганта достигнет 100-150 млн. градусов, начинается новая ядерная реакция синтеза — превращение гелия в углерод. Когда и эта реакция исчерпает себя, происходит сброс оболочки — существенная часть массы звезды превращается в планетарную туманность. Горячие внутренние слои звезды оказываются «снаружи», и их излучение «раздувает» отделившуюся оболочку. Через несколько десятков тысяч лет оболочка рассеивается, и остается небольшая очень горячая плотная звезда. Медленно остывая, она переходит в левый нижний угол диаграммы и превращается в «белый карлик». Белые карлики, по-видимому, представляют собой заключительный этап нормальной эволюции большинства звезд. продолжение

—PAGE_BREAK—

Но встречаются и аномалии. Некоторые звезды время от времени вспыхивают, превращаясь в новые звезды. При этом они каждый раз теряют порядка сотой доли процента своей массы. Из хорошо известных звезд можно упомянуть новую в созвездии Лебедя, вспыхнувшую в августе 1975 года и пробывшую на небосводе несколько лет. Но иногда случаются и вспышки сверхновых — катастрофические события, ведущие к полному разрушению звезды, при которых за короткое время излучается энергии больше, чем от миллиардов звезд той галактики, к которой принадлежит сверхновая. Такое событие зафиксировано в китайских хрониках 1054 года: на небосводе появилась такая яркая звезда, что ее можно было видеть даже днем. Результат этого события известен нам теперь как Крабовидная туманность (рис.3), «медленное» распространение которой по небу мы наблюдаем в последние 300 лет. Скорость разлета ее газов в результате взрыва составляет порядка 1500 м/с, но она находится очень далеко. Сопоставляя скорость разлета с видимым размером Крабовидной туманности, мы можем рассчитать время, когда она была точечным объектом, и найти его место на небосклоне — эти время и место соответствуют времени и месту появления звезды, упомянутой в хрониках.

Если масса звезды, оставшейся после сброса оболочки «красным гигантом» превосходит солнечную в 1,2-2,5 раза, то, как показывают расчеты, устойчивый «белый карлик» образоваться не может. Звезда начинает сжиматься, и ее радиус достигает ничтожных размеров в 10 км, а плотность вещества такой звезды превышает плотность атомного ядра. Предполагается, что такая звезда состоит из плотно упакованных нейтронов, поэтому она так и называется — нейтронная звезда. Согласно этой теоретической модели у нейтронной звезды имеется сильное магнитное поле, а сама она вращается с огромной скоростью — несколько десятков или сотен оборотов в секунду. И только обнаруженные (именно в Крабовидной туманности) в 1967 году пульсары — точечные источники импульсного радиоизлучения высокой стабильности — обладают как раз такими свойствами, каких следовало ожидать от нейтронных звезд. Наблюдаемое явление подтвердило концепцию.

Если же оставшаяся масса еще больше, то гравитационное сжатие неудержимо сжимает вещество и дальше. Вступает в действие одно из предсказаний общей теории относительности, согласно которому вещество сожмется в точку. Это явление называется гравитационным коллапсом, а его результат — «черной дырой». Это название связано с тем, что гравитационная масса такого объекта настолько велика, силы притяжения настолько значительны, что не только какое-либо вещественное тело не может покинуть окрестность черной дыры, но даже свет — электромагнитный сигнал — не может ни отразиться, ни выйти «наружу». Таким образом, непосредственно наблюдать черную дыру невозможно, можно лишь догадаться о ее существовании по косвенным эффектам. Двигаясь в пространстве по направлению к черной дыре (о которой мы пока ничего не знаем), можно обнаружить, что рисунок созвездий, расположенных прямо по курсу начинает меняться. Это связано с тем, что свет, идущий от звезд и проходящий неподалеку от черной дыры, отклоняется ее тяготением. По мере приближения к дыре возникнет пустая область, окруженная светящимися точками-звездами, в том числе и такими, которых раньше не наблюдалось. Свет от некоторых звезд может, проходя мимо дыры, поворачивать вокруг нее, а затем попадать в приемные устройства наблюдателя. Таким образом, одна звезда может давать несколько изображений в разных местах. Все это, конечно, противоречит как нашему жизненному опыту, так и классическим представлениям, согласно которым свет распространяется прямолинейно. Однако в пользу существования черных дыр говорит целый ряд косвенных астрономических наблюдений, а отклонение света под действием гравитационного притяжения регистрируется уже при прохождении луча мимо такого «нормального» объекта, как Солнце.

Теперь можно перейти к теме возникновения планет.

Движение планет в Солнечной системе упорядочение: они вращаются вокруг Солнца в одном направлении и почти в одной плоскости. Расстояния от одной планеты до другой возрастают закономерно. Орбиты планет близки к окружностям, что и позволяет им вращаться вокруг Солнца миллиарды лет, не сталкиваясь друг с другом.

Если движение планет подчиняется одному и тому же порядку, то и процесс их образования должен быть единым. Это показали в XVIII в. Иммануил Кант и Пьер Лаплас. Они пришли к выводу, что на месте планет вокруг Солнца первоначально вращалась туманность из газа и пыли.

Но откуда взялась эта туманность? И каким образом газ и пыль превратились в крупные планетные тела? Эти вопросы оставались нерешёнными в космогонии XIX и начала XX в. Камнем преткновения была и проблема момента количества движения планет. Масса всех планет системы в 750 раз меньше массы Солнца. При этом на долю Солнца приходится лишь 2% общего момента количества движения, а остальные 98% заключены в орбитальном вращении планет.

Вплотную этими проблемами наука занялась лишь во второй половине XX в. Почти до конца 80-х гг. раннюю историю нашей планетной системы приходилось «воссоздавать» лишь на основе данных о ней самой. И только к 90-м гг. стали доступны для наблюдений невидимые ранее объекты — газопылевые диски, вращающиеся вокруг некоторых молодых звёзд, сходных с Солнцем.

Газопылевую туманность, в которой возникли планеты, их спутники, мелкие твёрдые тела — метеориты, астероиды и кометы, называют протопланетным (или допланетным) облаком. Планеты вращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости, а значит, и само газопылевое облако имело уплощённую, чечевицеобразную форму, поэтому его называют ещё диском. Учёные полагают, что и Солнце, и диск образовались из одной и той же вращающейся массы межзвёздного газа — протосолнечной туманности.

Начальная фаза протосолнечной туманности — предмет исследования астрофизики и звёздной космогонии. Изучение же её эволюции, приведшей к появлению планет, — центральная задача космогонии планетной.

Возраст Солнца насчитывает чуть меньше 5 млрд. лет. Возраст древнейших метеоритов почти такой же: 4,5-4,6 млрд. лет. Столь же стары и рано затвердевшие части лунной коры. Поэтому принято считать, что Земля и другие планеты сформировались 4,6 млрд. лет назад. Солнце относится к звёздам так называемого второго поколения Галактики. Самые старые её звёзды значительно (на 8-10 млрд. лет) старше Солнечной системы. В Галактике есть и молодые звёзды, которым всего 100 тыс. — 100 млн лет (для звезды это совсем юный возраст). Многие из них похожи на Солнце, и по ним можно судить о начальном состоянии нашей системы. Наблюдая несколько десятков подобных объектов, учёные пришли к следующим выводам.

Размер допланетного облака Солнечной системы должен был превышать радиус орбиты последней планеты — Плутона. Химический состав молодого Солнца и окружавшего его газопылевого облака-диска, по-видимому, был одинаков. Общее содержание водорода и гелия достигало в нём 98%. На долю всех остальных, более тяжёлых элементов приходилось лишь 2%; среди них преобладали летучие соединения, включающие углерод, азот и кислород: метан, аммиак, вода, углекислота. Другими методами и в других отраслях знания.

Расчёты показывают, что в пределах орбиты Плутона, т. е. диска радиусом 40 а. е., общая масса всех планет вместе с утерянными к настоящему времени летучими веществами должна была составлять 3-5% от массы Солнца. Такую модель облака называют облаком умеренно малой массы, она подтверждается и наблюдениями околозвёздных дисков.

Если бы масса облака была сопоставима с массой центрального тела, то должна была бы образоваться звезда — компаньон Солнца (или же надо найти объяснение выбросу огромных излишков вещества из Солнечной системы).

Наименее изучена самая ранняя стадия — выделение протосолнечной туманности из гигантского родительского молекулярного облака, принадлежащего Галактике. В 40-х гг. академик Отто Юльевич Шмидт выдвинул ставшую общепринятой гипотезу об образовании Земли и других планет из холодных твёрдых допланетных тел — планетезымалей. Распространённая ранее точка зрения, что планеты»- это небольшие остатки некогда раскалённых гигантских газовых сгустков солнечного состава, потерявших летучие вещества, пришла в противоречие с науками о Земле.

Земля, как показывают исследования, никогда не проходила через огненно-жидкое, т. е. полностью расплавленное состояние. Исследуя шаг за шагом эволюцию допланетного диска, учёные получили последовательность основных этапов развития газопылевого диска, окружавшего Солнце, в систему планет.

Первоначальный размер облака превышал современный размер планетной системы, а его состав соответствовал тому, который наблюдается в межзвёздных туманностях: 99% газа и 1% пылевых частиц размерами от долей микрометра до сотен микрометров. Во время коллапса, т. е. падения газа с пылью на центральное ядро (будущее Солнце), вещество сильно разогревалось, и межзвёздная пыль могла частично или полностью испариться. Таким образом, на первой стадии облако состояло почти целиком из газа, притом хорошо перемешанного благодаря высокой турбулентности — разнонаправленному, хаотичному движению частиц.

По мере формирования диска турбулентность стихает. Это занимает немного времени — около 1000 лет. При этом газ охлаждается и в нём вновь образуются твёрдые пылевые частицы. Таков первый этап эволюции диска.

Для остывающего допланетного облака характерно очень низкое давление — менее десятитысячной доли атмосферы. При таком давлении вещество из газа конденсируется непосредственно в твёрдые частички, минуя жидкую фазу. Первыми конденсируются самые тугоплавкие соединения кальция, магния, алюминия и титана, затем магниевые силикаты, железо и никель. После этого в газовой среде остаются лишь сера, свободный кислород, азот, водород, все инертные газы и некоторые летучие элементы.

В процессе конденсации становятся активными пары воды, окисляющие железо и образующие гидраризованные соединения. Основные же космические элементы — водород и гелий — остаются в газообразной форме. Для их конденсации потребовались бы температуры, близкие к абсолютному нулю, ни при каких условиях недостижимые в облаке.

Химический состав пылинок в допланетном диске определялся температурой, которая падала по мере удаления от Солнца. К сожалению, рассчитать изменение температуры в допланетном облаке очень трудно. Химический состав планет земной группы показывает, что они состоят в основном из веществ, конденсировавшихся при высоких температурах. В составе ближней части пояса астероидов преобладают каменистые тела. По мере удаления от Солнца в поясе астероидов увеличивается число тел, которые содержат обогащённые водой минералы и некоторые летучие вещества. Их удалось обнаружить в метеоритах, являющихся осколками астероидов. Среди малых планет, по-видимому, нет или очень немного ледяных тел. Следовательно, граница конденсации водяного льда должна была проходить за ними, не ближе внешнего края пояса астероидов — в три с лишним раза дальше от Солнца, чем Земля.

В то же время крупнейшие спутники Юпитера — Ганимед и Каллисто — наполовину состоят из воды. Они находятся на гораздо большем расстоянии от Солнца, чем пояс астероидов. Значит, водяной лёд конденсировался во всей зоне образования Юпитера. Начиная с орбиты Юпитера и дальше в допланетном облаке должны были преобладать ледяные пылинки с вкраплениями более тугоплавких веществ. В области внешних планет, при ещё более низкой температуре, в составе пылинок оказались льды метана, аммиака, твёрдая углекислота и другие замёрзшие летучие соединения. Подобный состав в настоящее время имеют кометные ядра, залетающие в окрестности Земли с далёкой периферии Солнечной системы.

Первые конденсаты — пылинки, льдинки — сразу после своего появления начинали двигаться сквозь газ к центральной плоскости облака. Чем крупнее были частицы, тем быстрее они оседали, так как при своём движении более крупные частицы (в отличие от мелких) встречают меньшее сопротивление газа на единицу их массы.

На втором этапе завершалось образование тонкого пылевого слоя — пылевого субдиска — в центральной плоскости облака. Расслоение облака сопровождалось увеличением размеров частиц до нескольких сантиметров. Сталкиваясь друг с другом, частицы слипались, при этом скорость их движения к центральной плоскости увеличивалась и рост тоже ускорялся.

В некоторый момент плотность пыли в субдиске приблизилась к критическому значению, превысив плотность газа уже в десятки раз. При достижении критической плотности пылевой слой делается гравитационно неустойчивым. Даже очень слабые уплотнения, случайно возникающие в нём, не рассеиваются, а, наоборот, со временем сгущаются. Сначала в нём могла образоваться система колец, которые, уплотняясь, также теряли свою устойчивость и на третьем этапе эволюции диска распадались на множество отдельных мелких сгустков. Из-за вращения, унаследованного от вращающегося диска, эти сгустки не могут сразу сжаться до плотности твёрдых тел. Но, сталкиваясь друг с другом, они объединяются и всё более уплотняются. На четвёртом этапе образуется рой допланетных тел размером около километра; первоначальное число их достигает многих миллионов.

Описанный путь образования тел возможен, если пылевой субдиск очень плоский: его толщина должна быть во много раз меньше диаметра. Такие объекты существуют и ныне, например кольца Сатурна.

Другой путь формирования допланетных тел помимо гравитационной конденсации — это их прямой рост при столкновениях мелких частиц. Они могут слипаться лишь при небольших скоростях соударений, при достаточно разрыхлённой поверхности контакта или в случае повышенной силы сцепления.

Такие тела, каким бы из двух путей они ни возникли, послужили строительным материалом для формирования планет, спутников и метеорных тел.

Учёные предполагают, что допланетные тела, образовавшиеся на периферии облака при очень низкой температуре, сохранились до сих пор в кометном облаке, куда они были заброшены гравитационными возмущениями планет-гигантов.

Образование допланетных тел в газопылевом облаке продолжалось десятки тысяч лет — крайне незначительный срок в космогонической шкале времени. Дальнейшее объединение тел в планеты — аккумуляция планет — гораздо более длительный процесс, занявший сотни миллионов лет. Детально восстановить его очень трудно: последующая геологическая стадия, длящаяся уже более 4 млрд. лет, к настоящему времени стёрла особенности начального состояния планет.

Допланетный рой представлял собой сложную систему большого числа тел планетезималей. Они обладали неодинаковыми массами и двигались с разными скоростями. Помимо общей для всех тел на данном расстоянии от Солнца скорости обращения по орбите эти тела имели дополнительные индивидуальные скорости со случайно распределёнными направлениями. В допланетном облаке самыми многочисленными всегда были мелкие частицы и тела. Меньшую долю составляли тела промежуточных размеров. Крупных тел, сравнимых с Луной или Марсом, было совсем мало.

Эволюция облака вела к тому, что именно в немногих крупных телах сосредоточивалась основная масса всего планетного вещества. Эта иерархия сохранилась и до наших дней: совокупная масса планет намного выше общей массы всех малых тел — спутников, астероидов, комет и пылевых частиц.

Крупные тела своим гравитационным влиянием постепенно увеличивают хаотические скорости планетезималей. Каждое сближение двух тел меняет характер их движения по околосолнечным орбитам. Как правило, орбиты становятся более вытянутыми и более наклонёнными к центральной плоскости. Таким образом, в течение этого этапа идёт «раскачка» системы от очень плоского диска к более утолщённому. При этом тела приобретают тем большие хаотические скорости, чем меньше их масса, и наоборот. продолжение

—PAGE_BREAK—

Источник