Представление Вселенной древними народами

Людей с давних времён мучил вопрос: что такое мир и как он устроен. Для древнего человека окружающий мир являлся живым, огромным и загадочным. Понимание вселенной были основаны на наблюдениях за природой и небом.

Разумеется, взгляд на устройство мира был намного проще, чем сейчас. И что интересно, каждый народ смотрел на него по-разному. Главным образом, потому что у всех были свои легенды и мифы. Но все они были, в основном, построены на религиозных верованиях. Считалось, что начало положил Бог.

Также важную роль в мировоззрении древних народов играло то, где они проживали. И, конечно, во что верили и что обожествляли.

Древний Египет

Для его жителей река Нил являлась сосредоточием жизни. Под землёй, по их мнению, располагалось царство мёртвых. Центральным был бог солнца Ра. Он мог путешествовать по всем мирам.

Древняя Индия

В давние времена индийцы верили, что Земля это полусфера. И расположена она на трёх слонах. Они, в свою очередь, стояли на панцире черепахи. Которая, ко всему прочему, находилась в змеином кольце.

Древние народы Индии считали, что опорой всему было множество голов змеи Шеши. По преданию, она покоилась на поверхности Мирового океана. К тому же, на ней жил Вишну. Верили, что именно он был хранителем жизни.

Интересно, что все эти животные символизируют природные явления. По легенде, слон олицетворял природную мощь. Он был, и есть, символом спокойствия, мудрости и благоразумия. Черепаха, например, объединяет земной и небесный мир. А змея представляет собой неизменное движение.

Славянская картина мира

По их представлению, Вселенная делилась на нижний и верхний миры. А между ними находилась Земля. Все области соединялись священным Мировым древом. В его ветках лежали звёзды, планеты, Солнце и Месяц. А в корнях жил Змей.

Также, как и другие народы, взгляды славян были основаны на религии. У них главное место занимал бог неба и бог-кузнец Сварог. По их мнению, он создал Солнце и все остальное.

Славяне считали, что существовал край Вселенной. Им было безбрежное море, которое упоминалось во многих мотивах. А сама Вселенная находилась в его центре.

Стоит отметить, что славянские представления о мире была более развитой, чем у других. К сожалению, многие знания были утеряны. Поэтому проследить за развитием мировоззрения этой народности непростая задача.

Определённо, они точно знали, где и как расположены небесные тела. Откуда были взяты и получены космологические познания неизвестно. Но исследование славянской культуры очень интересный процесс.

Представления древнегреческих учёных

В Древней Греции Землю представляли в виде диска. В то время верили, что поверхность неподвижна. И она является центром Вселенной. Небесные тела, считали древние греки, были прикреплены к некой сфере. Они находились в постоянном движении и совершали оборот вокруг диска Земли за сутки.

По их легендам, Солнце это великое божество. Его представляли в колеснице, катающимся по небу. И в этом процессе, оно освещало светом Землю. Более того, верили, что небесный свод держался на плечах Атланта.

В то время, наука в Древней Греции развивалась быстрее, чем у других народов. На самом деле, ведь именно древнегреческие учёные, Птолемей и Аристотель, разработали и даже доказали своё представление о мире.

Система мира по Птолемею

Говоря об изучении вселенной, нельзя не вспомнить деятельность выдающегося учёного Птолемея. Он, бесспорно, внёс огромный вклад в науку. Не только в астрономию, а также в математику, физику и географию.

Он утверждал, что Земля неподвижна. А всё движется вокруг неё. В свою очередь, наша планета является центром мироздания.

Представление вселенной Птолемея заключалось в геоцентрической модели. Кстати, также выглядит схема вселенной Аристотеля.

Как известно, такой взгляд на карту космоса возник в Древней Греции. На геоцентризме основана античная и средневековая наука.

Птолемей в своих трудах доказывал, что Земля расположена в середине космического пространства. Также он отмечал её малые размеры, относительно других тел.

К такому выводу учёный пришёл, потому что все звёзды с Земли мы видим одинаково. А значит, расстояние до этих звёзд огромны по сравнению с размерами Земли.

Неподвижность Земли Птолемей объяснял тем, что если бы движение существовало, то происходило бы смещение. А так как оно отсутствует, следует что движения нет.

Вдобавок, он указывал на вертикальное падение тел относительно Земли. Таким образом, наша планета есть центр всего.

Кстати, на правиле свободного падения учёный вывел понятие верха и низа. Верх это направление от центра Земли. А низ, наоборот, к центру.

Птолемей, так же как и Аристотель, считал, что всё состоит из материи и движения. Которые не могут существовать друг без друга.

Он выделял круговые орбиты Земли. Их он разделил на эпициклы, то есть малые круги. Которые, в свою очередь, движутся в другом большем кругу. Его он назвал деферентом.

Современный взгляд

Система мира Птолемея просуществовала до 17 века. Действительно, на её правилах многие ученые выводили свои формулы вселенной.

Конечно, в дальнейшем её вытеснила гелиоцентрическая модель. Которая, как известно, положила начало для современного представления о вселенной. Гелиоцентрическая модель подразумевает, что Солнце это центр вселенной. А вокруг него вращается Земля и другие тела.

Разумеется, со временем человечество отошло от древнейших взглядов на мир. Но, безусловно, представления Птолемея помогли в изучении и исследовании вселенной.

Без сомнения, формирование современных взглядов на Вселенную прошло значительный и интересный путь. К тому же, древние люди каким-то непостижимым образом многое знали об устройстве мироздания. Эти знания, несомненно, помогли понять, как и что происходит в мире. Конечно, древняя карта вселенной примитивна и поверхностна. Но согласитесь, окунуться в прошлое всегда интересно.

Источник

§ 5. Астрономия и астрономическая картина мира Древней Индии

1. Начало. Наиболее древние сохранившиеся документальные источники сведений об астрономических представлениях и знаниях обитателей Древней Индии — это печати с изображениями на мифологические космологические и космогонические сюжеты. Краткие надписи на них до сих пор не расшифрованы. Эти документы относятся к индской цивилизации, существовавшей в 3 тыс. до н. э. в долине реки Инд, на территории нынешних Индии (Западный Пенджаб) и Пакистана (район Мултана). Главными культурными центрами ее были города Хараппа, Мохенджо-Даро, Калибанган, обнаруженные в начале 20-х гг. нашего столетия (археологи дали им и современные названия). Всего было обнаружено свыше 500 памятников, в том числе селений, крепостей, морских портов, свидетельствующих о высокоразвитой экономической и культурной жизни их обитателей, имевших сухопутные и морские связи с городами Месопотамии и Древнего Египта. К XVII—XVI вв. центры индской культуры были ослаблены как стихийными бедствиями (землетрясениями и наводнениями), так и внутренними противоречиями, экологическими неурядицами и войнами, и были окончательно разрушены нашествием ариев, индо-ираноязычных племен, пришедших с северо-запада и давших начало основному современному индоевропейскому населению Индии.

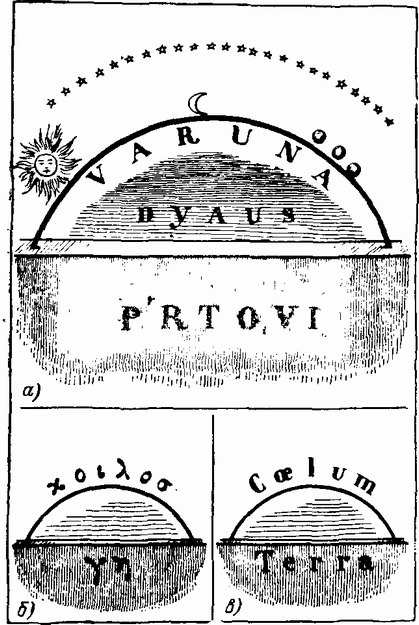

Рис. 8. Наиболее древние неантропоморфные картины мира: а) древнеиндийская (по «Ригведе»), б) древнегреческая и в) древнеримская (по Фламмариону)

Сведений об астрономических знаниях периода индской культуры очень мало. Письменная история древнеиндийской астрономии начинается для нас лишь со времен утверждения арийской цивилизации. В древнем собрании религиозных гимнов «Ригведа», создание которых относится к периоду с конца 2 до первой половины 1 тыс. до н. э., нашли отражение и некоторые астрономические познания древних индийцев. Из этих фрагментов вырисовываются их общие представления о Вселенной, т. е. астрономическая картина мира. Вопрос о том, не отразились ли в этих представлениях еще более ранние, доарийские знания и представления, пока остается дискуссионным.

2. Фрагменты наблюдательной и математической астрономии. Первыми объектами исследования на небе для древних индийцев стали Солнце и Луна. Как и в других регионах Древнего Мира, их наблюдением регулярно занимались жрецы, а первым практическим применением астрономии стало составление календаря. Особый интерес проявился к созвездиям, по которым совершала видимое движение Луна. Эта область неба, выделенная сначала также ближе к небесному экватору, разделялась на 28 (иногда упоминается 27) «лунных стоянок» — накшатр. Каждая накшатра, согласно «Ригведе», соответствовала либо яркой звезде (например, Арктуру), либо группе звезд (Плеяды, Орион, Пегас).

Сведений о каких-либо систематических наблюдениях древними индийцами планет не сохранилось. Но если присмотреться к старинному рисунку, отражающему картину Вселенной в соответствии с «Ригведой» (рис. 8, а), то можно убедиться, что по меньшей мере три планеты были отмечены как постоянный элемент неба. И так как они изображены далеко от Солнца, то можно заключить, что наблюдались (во всяком случае изображены на рисунке) Марс, Юпитер и Сатурн.

Из других астрономических явлений в «Ригведе» упоминается некое парное явление «Раху» и «Кету». Некоторые исследователи расшифровывали это как наблюдение комет либо падающих звезд, либо затмений, т. е. явлений кратковременных, неожиданных. Но не исключено, что парность Раху и Кету отражала наблюдение утренней и вечерней видимости Венеры, которая, быть может, еще воспринималась как два разных объекта, но все же парных, как-то связанных с Солнцем.

Не сохранилось указаний и на систематическое наблюдение звезд в этот период в Древней Индии. Впрочем, религиозно-философский характер единственного дошедшего до нашего времени письменного памятника ведической эпохи — «Вед» исключает отражение в них таких результатов.

Из математических достижений древних индийцев наиболее широко известно изобретение ими десятичной системы счета с позиционной записью чисел. К VI в. до н. э. им были известны уже арифметические действия с целыми числами и дробями, решение неопределенных и квадратных уравнений, приближенное нахождение значений иррациональных величин. За несколько столетий до греков здесь также была известна теорема, названная позднее именем Пифагора (есть версия, что Пифагор побывал в Индии).

Сведений о каких-либо астрономических инструментах у древних индийцев, как и остатков наблюдательных площадок, пока не обнаружено.

3. Календарь. О том, что астрономические наблюдения по меньшей мере Луны и Солнца все же велись индийцами уже в глубокой древности, свидетельствует существование у них в эпоху «Нигведы» уже в VI в. до н. э. нескольких календарных систем. Основой их были и лунный год в 354 дня, и близкий к тропическому солнечному год в гражданском календаре (360 дней + 5 дней «для жертвоприношений»), и сидерический месяц в 27 дней (год состоял либо из 12, либо из 13 таких месяцев) [68; 123].

Прямых упоминаний о планетах в ведических гимнах не обнаружено. В «Ригведе», однако, упоминается среди божеств «семь адитьев» (семь солнц), и некоторые историки не без основания истолковывают это как «семь светил» — пять планет, Луна и Солнце.

В индийских календарях с VI в. до н. э. в названиях дней семидневной недели стали использоваться имена семи подвижных светил, в том же порядке, что и, например, в Египте: первый день Луны, второй — Марса, третий — Меркурия, четвертый — Юпитера, пятый — Венеры, шестой — Сатурна, седьмой — Солнца.

Некоторое сходство с египетским календарем проявилось и в разделении месяца на две половины. В древнеиндийской астрономии это были светлая половина, до полнолуния (шукла) и темная (кришна).

4. Натурфилософия Древней Индии и космолого-космогоническая картина мира. В философском осмыслении Вселенной, космофизической картине мира древнеиндийские натурфилософы опередили древнегреческих мыслителей. Сквозь традиционную для той эпохи мифологическую и религиозную форму изложения пробиваются порой идеи такой глубины, к каким человечество в своем развитии вновь подошло лишь в наши дни.

Древние индийцы времен «Ригведы» делили Вселенную на три сферы: Земля, небо и разделяющее их (или связующее!) воздушное пространство. Для древней космологии (да и только ли для древней?) было характерным преувеличение роли и масштабов ощутимого окружающего мира, в данном случае «воздушного пространства». Оно представлялось как существенная часть всей Вселенной и простиралось от Земли до неба с его светилами. В этой промежуточной области действовали боги ветра (Ваю), грозы и бури (Рудра), бог молнии, грома и вообще разрушительных стихий (Индра). Последний считался царем среди богов, который поражал темные силы с помощью «космической молнии» — ваджры (наподобие Зевса-громовержца). Но у индийцев было и особое, оригинальное представление об Индре как о символе «Солнца в зените» — палящей неизменной силы, воплощении абстрактной сущности центрального явления природы. Ночью его заменял брат-близнец — бог Агни, иначе жертвенный огонь. В свою очередь Сурья означало «Солнце в движении» — с востока к западу. Причем считалось, что не поведение Солнца вызывает явление дня и ночи, а, напротив, само оно зависит от смены дня и ночи и к ночи должно скрываться! В этом проявилось одно из самых ранних «зеркальных» отображений действительности.

У древних индийских философов выработалось представление о существовании во Вселенной универсального организующего начала, или принципа упорядоченности мира. Такой принцип они называли «рита», в противоположность «анрите» — хаосу, тьме. Под мировым порядком разумелось циклическое движение Солнца, смена сезонов года, возвращение Луны к одной и той же накшатре. Все это говорит о существовании наблюдательной основы появления идеи «риты».

Существование Вселенной состояло в борьбе риты и анриты. Вначале носители упорядочивающих и разрушительных сил имели мифологический зоо- или антропоморфный характер. Покровительницей матери-Земли была богиня Притхиви. Земля представлялась бесконечным плоским «обширным пространством» (это и означало «притхиви», см. рис. 8). Промежуточной воздушной зоной управлял бог неба Варуна, «творец и хранитель природы», защитник мирового порядка. В одном из гимнов «Ригведы» говорилось: «Высоко протолкнул он небосвод, двояко [создал] светило 1 и разостлал Землю».

Для древнеиндийской космологии, также начавшей свое формирование с мифологического описания Вселенной, характерен был, однако, ранний переход к абстрактным натурфилософским идеям тех или иных сил природы. «Боги природы», как правило, не имели конкретных черт в отличие, например, от богов древних греков (последние перешли к абстрактным представлениям позднее) 2 .

Существенным элементом древнеиндийской натурфилософии (как и вообще натурфилософии всех древних цивилизаций) было представление о тесной связи каждого живого существа со всем мировым порядком, с «ритмом бытия». Так учили составители «Ригведы» три тысячи лет тому назад. Это же пронизывало и учение их последователей — авторов концепции «упанишад» (букв. — «сидящих вокруг учителя»), а затем буддизма.

Другой особенностью древней натурфилософии было представление, что связь Вселенной и человека обоюдная, активная и со стороны человека. Считалось, что человек может и обязан своим поведением, нормами жизни поддерживать не только свое благополучие, но и весь мировой (!) порядок.

Для индийской натурфилософии характерной была также идея «единой вселенской безличной силы», которой подчиняются не только люди, но и (!) боги-небожители. В связи с этим и древнеиндийская философия пронизана весьма глубокими догадками.

Уже в некоторых древних ведических гимнах провозглашалось, что самих богов создало «бесформенное, не имеющее зримого облика первоначало всех вещей», которое называли «Брахманаспати» («Властитель молитвы»). Иногда это абстрактное божество отождествляли с Солнцем, иногда — с идеей знания, мудрости. В «Ригведе» этому «созданию всего» предшествовало появление «первого зародыша» (пратхама гарбха) или «золотого яйца» (брахманды), которое появляется в первозданном океане 3 . Идея зародыша мира небезынтересна: ведь в нем заключались даже все будущие боги, как и все вещи и существа. Этот космический зародыш, как гласил один из гимнов «Ригведы», был тем, «что есть по ту сторону неба, по ту сторону этой Земли, по ту сторону богов и асуров [демонов]». Зародыш мира считался либо «нерожденным», «вечным», либо возникшим в водах. Согласно мифу 1 тыс. до н. э. Земля плавала в мировом океане в виде цветка лотоса, и одним из лепестков была Индия. Вся Вселенная опиралась на спины слонов. Солнце ходило по небу вокруг Меру — горы в центре плоской Земли.

Существенной в древнеиндийской натурфилософской космогонии была идея первоначального космического жара («тапас»). Иногда он отождествлялся с понятием «напряжения», «желания». В «Ригведе» говорится:

Закон [рита] и истина родились

Из воспламенившегося жара.

Отсюда родилась Ночь,

Отсюда — волнующийся Океан.

Из Океана появляется год, «распределяющий дни и ночи, Солнце, Луна и все существа».

Вселенная, по представлениям древних индийцев, бесконечно повторяла некий многоступенчатый цикл «развития» — от зарождения до гибели и снова к возрождению.

В качестве главной черты древнеиндийской космогонии исследователи культуры Древней Индии отмечают особый «дух искания», отсутствие аксиом атичности суждений. Отсюда возникал и дух сомнения, самокритичности. Древние космогонисты задавали вопросы, не претендуя на получение однозначного ответа, а размышляя и давая другим «информацию для размышления». В «Ригведе» есть «Гимн о сотворении мира», который начинается так:

Не было не-сущего, и не было сущего тогда,

Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним.

Что́ двигалось туда и сюда? Где? Под чьей защитой?

Что́ за вода — глубокая бездна?

Кроме уже упоминавшейся идеи в учении упанишад, что бытие родилось из небытия, допускалось еще и существование чего-то третьего, несводимого ни к тому, ни к другому. Гимн о сотворения мира заканчивается размышлениями, полными сомнений, свидетельствующих прежде всего о понимании степени глубины и неохватности поднятой проблемы — происхождения Вселенной:

Кто воистину знает? Кто здесь провозгласит?

Откуда родилось, откуда это творение?

Далее боги появились посредством сотворения этого

[мира, — а не перед его сотворением!]

Так кто же знает, откуда он появился?

Откуда это творение появилось:

Может, само создало себя, может, нет —

Тот, кто надзирает над этим [миром] на высшем небе,

Только он знает или же не знает [!]

5. Зарождение материалистической натурфилософии в Древней Индии. В философии природы, изложенной в Ведах, первоначалом всего мыслилось нечто нематериальное: «небытие», моральный принцип порядка «рита», «властитель молитвы», знание, мудрость.

В противоположность этому мировоззрению жреческих кругов уже во II в. до н. э. сформировались первые материалистические философские учения в Древней Индии — «санкхья» и «локаята». Наиболее близкой к диалектическому и материалистическому мировоззрению была философская школа санкхья (что означает «рациональное», «анализирующее», «количественное», «численное»). Сформировавшееся ранее II в. до н. э., это учение дошло до нас лишь по пересказу в более поздних сочинениях IV—V вв. Согласно учению санкхья Вселенная материальна, а все вещи в ней, все существа возникают из саморазвивающейся материи. Причем вначале материя находилась в нерасчлененном состоянии, в «непроявленной» форме (авьякта). Благодаря существованию трех качеств — «гун», она превращается в «проявленную» форму (вьякта) — наблюдаемую Вселенную, в мир предметов и существ. Качества эти — «тамас» (тьма, инерция), «раджас» (страсть, огонь, энергия, активность, красный) и «саттва» (сущность, истина, равновесие, успокоение, белое).

Учение локаята (букв, распространенное в народе, идущее путем земного мира, материалистическое, поскольку «лока» и означает материальный мир) утверждало, что единственной сущностью всего живого является тело, душа же — чистая иллюзия. В этом учении, быть может, возрождались более древние идеи, уходящие корнями в доарийскую цивилизацию. Труды локаятиков беспощадно уничтожались. Идеи их дошли до наших дней только через критику этих идей их противниками.

Была также предпринята попытка материалистического описания «первостихии» Вселенной в форме «дыхания» (праны) как признака самого существования. Такая идея высказывалась более поздними последователями Вед.

Примечания

1. Иногда это поясняется как создание дневного и «ночного» пути Солнца, под Землей [11]. Но возможно и другое толкование: не «создал», а «двинул» Солнце годовым и суточным движениями.

2. В одной из версий мифа о возникновении мира бытие (Сат) родилось из небытия (Асат), и бытие состояло из твердого Неба и Земли (т. е. было материальным).

Источник