Природа древняя греция космос

Любимое нами слово «космос» позаимствовано у древних греков. И означает оно «порядок» и « украшение». Как же связаны красота и порядок с космосом?

У древнего грека окружающий мир был совсем другим. Он не был так благоустроен и изучен, как наш, — не было ни компьютеров, ни смартфонов, по улицам городов не разъезжали автомобили, а в домах не было центрального отопления. И никакого космоса — огромного пространства за пределами Земли — греки не знали. Древние науки только-только зарождались. По мнению древнегреческого философа Анакимандра, Землю накрывала видимая небесная сфера, с дырочками, за которыми пылал огонь. Что же тогда греки называли космосом? Грек, глядя вокруг, всему, что мог сосчитать, измерить и найти пропорции или сравнить с геометрической фигурой, давал положительную оценку — тут присутствует « космос». Если этого не получалось, называлось хаосом. Например, храм бога Аполлона был « космическим», потому что был правильного размера и пропорций — отсюда и красив. Правильно размеченное поле тоже было « космическим». Ваза с гармоническими пропорциями — « космически» красива. Законопослушный гражданин тоже был красив и назывался « космополитом».

Древнегреческие философы по преимуществу были « вычислителями», они пытались всё вокруг измерить и указать пропорции буквально. У каждой вещи было свое число. У человека его определяли так: нужно лечь на ровную землю и камешками выложить силуэт — сколько камешков выйдет, таково и будет ваше число. Но камешки разные, и нужен был единый для всех « измеритель». Так появился канон — образцовая вещь, с которой человека сравнивали. Даже не вещь, а целая статуя Поликлета « Канон».

Эталоном для окружающего мира стали идеальные геометрические фигуры. Аналогии для мировых стихий давались по самому очевидному признаку. Земля — это… куб, потому что неподвижна, как куб. Вода подвижна, как икосаэдр, воздух бесплотен, как октаэдр, а огонь — как пирамида, потому что обжигает и ранит своими острыми гранями, как у ножа. Так о мире говорил Платон.

И вот все то, что философы изучили, потрогали, пропорционально оценили, они стали называть в своих трудах « порядочным» или « космическим». Так постепенно видимый, осязаемый греческий мир становился разумным космосом.

Наш бескрайний, почти необъятный космос греки бы так никогда не назвали, ведь он еще только чуть-чуть измерен. Современные астрономы называют его очень примерный размер: 14 млрд световых лет. Он пока не сосчитан — миллиарды звезд, созвездий, галактик без имен, а самое главное — не пропорционален человеку! Греки это пространство называли Эмпирей, тем самым огненным пространством за небесной сферой Земли с дырочками, про которое и говорил Анаксимандр.

Эмпирей этот живой, потому что там всегда что-то зарождается… из цифр, так говорили греки. Астроном, глядя в телескоп, открывал новую галактику, звезду, планету и присваивал ей номер, непременно порядковый, по-гречески красивый — « космический», и имя. Именно это свойство « красоты» теперь только и связывает наш и древнегреческий Космос!

Источник

Космогония древних греков

В основе мифологии любого народа лежат сказания о сотворении мира. Возникшие на заре существования человечества, эти мифы — первая попытка людей объяснить происходящие вокруг них процессы и явления природы — смену дня и ночи, времен года, изменение погоды, стихийные бедствия — и определить свое место в этом беспокойном, опасном и постоянно меняющемся мире. Древние греки, живущие в первобытнообщинные времена на Балканском полуострове, придумали собственную историю появления мира и богов, тесно связанную с их обычаями и образом жизни.

Первые боги

Космогония древних греков постепенно усложнялась, по мере развития цивилизации. В эллинистический период изначальное описание сотворения мира было дополнено некоторыми подробностями и объяснениями, которых нет в «Теогонии» Гесиода. Но именно анализ ранних текстов особенно полезен для понимания, как создавалась сложная и разветвленная система древнегреческих мифов и каков их глубокий символический смысл.

По Гесиоду, всё начинается с изначального Хаоса. Слово «хаос» с греческого можно перевести как «разверзшаяся бездна» или «зияющее пространство». Это бесформенная, безличная, но при этом подвижная и постоянно бурлящая бездна, которая никем не создана и произвольно возникла ниоткуда. В этом бурлении Хаоса, однако, уже заложен потенциал для рождения Вселенной, которая, в отличие от Хаоса, как раз обладает и содержанием, и формой.

После Хаоса появилась Гея — Земля, мать всего сущего, «всеобщий приют безопасный». Но вместе с Геей появляется и мрачный Тартар — глубокая и опасная бездна, своеобразное «аль- тер эго» заботливой матери-земли, ее темная сторона, способная поглотить без следа.

И наконец, четвертое изначальное божество по Гесиоду — Эрот, или Эрос. Он не имеет отношения к явлениям природы, не связан ни с землей, ни с небом, но зато он обладает властью над людьми и богами, пробуждая в их душах любовь и страсть. Идея включения Эрота в этот изначальный список, возможно, принадлежит самому Гесиоду. Этим автор хотел подчеркнуть огромную силу любви и ее влияние на каждого человека.

Гея, в свою очередь, породила Урана — Небо, которое окутывает ее со всех сторон, и Понт — морскую пучину. У неба и моря нет отца, только мать. Земля, воздух (небо) и вода были теми тремя стихиями, рядом с которыми человек существовал и с которыми вынужден был считаться, поэтому они появляются в мифе раньше всех других существ и богов.

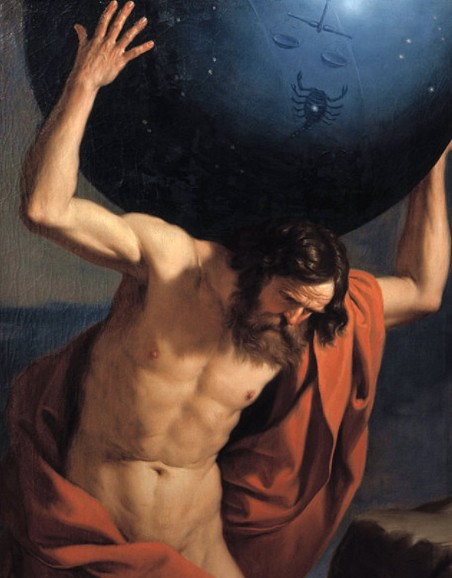

Перечисляет Гесиод и других детей Геи, рожденных ею от союза с Ураном-Небом. Впоследствии они получили наименование «титаны». Самые известные из них: Океан — бог воды, Фемида — богиня правосудия и мирового порядка, Мнемозина — богиня памяти и будущего, и, наконец, Кронос, или Хронос, — бог времени, самый могущественный из титанов. Вступая в браки друг с другом, шесть титанов и шесть титанид породили следующее поколение титанов, в числе которых — бог солнца Гелиос, богиня луны Селена, а также Атлант и Прометей.

Обожествление природы

Как и все древние народы, жители Балканского полуострова прошли через несколько этапов формирования религиозных представлений, двигаясь от фетишизма — обожествления природы во всех ее проявлениях к антропоморфизму — наделению богов человеческими чертами, внешними и внутренними.

Титаны — архаические боги, придуманные, возможно, еще до прихода на Балканы греческих племен,— как раз и относятся к периоду фетишизма. Древние греки воспринимали всю природу вокруг себя как проявление божественного, каждое дерево или минерал они наделяли духом. Все изначальные божества древнегреческой космогонии — это проявления разных стихий и природных явлений, они еще не наделены человеческой формой, но уже активно влияют на человека и его жизнь, ведь на ранних этапах развития цивилизации человек, несомненно, всецело зависел от природных сил и от их «благосклонности». Эта зависимость человека от земли и ее даров и отразилась в мифах, в особенности — в образе Геи, богини земли.

Советский историк и исследователь Алексей Лосев называет этот этап развития древнегреческой мифологии «хтонизмом» (от греческого слова, означающего «земля»). По мере того как человек обретал большую самостоятельность и независимость от природы, на смену архаическим «хтоническим» мифам о титанах пришли новые, «героические» мифы об олимпийских богах.

Борьба богов

Доолимпийский период в древнегреческой мифологии можно разделить на четыре эпохи. Первая — эпоха от возникновения мира до Кроноса, или эпоха Урана и Геи, — эпоха безличных космических начал. Вторая — воцарение Кроноса, первое утверждение личного начала. Третья — ниспровержение Кроноса Зевсом и борьба Зевса за власть с титанами и гигантами, которая заканчивается окончательным подчинением стихийных сил оформленному личному началу, то есть Зевсу.

Отец Уран боялся своих детей-титанов и одного за другим низверг их в Тартар. Но мать Гея постоянно страдала от такого положения родных детей и уговаривала их восстать против отца.

В конце концов, ей удалось уговорить Кроноса — он взял меч, оскопил Урана и отправил его в Тартар, одновременно освободив оттуда запертых там чудовищ — циклопов и сторуких. По одной из трактовок, этот миф является аналогом мифа о первородном грехе. Именно после низвержения Урана Нюкта и Эреб привели в этот мир Танатоса, Гипноса, Немезиду и других богов, ставших олицетворением таких неприятных сторон человеческой жизни, как смерть, кошмарные сны, ссоры и раздоры, месть и возмездие, ложь и обман. Согласно воззрениям древних греков, все эти негативные явления — наказание за то, что Кронос поднял руку на отца.

Уран, однако, успел наложить на сына свое отцовское проклятие: «Настанет час, и твой сын так же низвергнет тебя с трона!» Этим сюжетным поворотом закладывается возможность дальнейшего развития мифа — через борьбу нового и старого начал.

Несмотря на то, что Кронос свергает отца с трона, он остается воплощением той же самой единой мировой сущности, не терпящей никакого развития и создания чего-то иного. Именно поэтому он поглощает всех своих детей, рожденных титанидой Реей. Чтобы это иное появилось, чтобы началось движение и развитие, нужен бог совершенно иного типа, демиург, олицетворение творческого изменяющегося начала. Таким богом и становится Зевс.

Источник

Художественные представления древних греков о космосе, богах и судьбе

Древнегреческая художественная культура базируется на особых эстетических принципах. Основой древнегреческого искусства является космос – это высшее выражение красоты. Древние греки полагали, что мера, гармония, пропорция, симметрия подсказаны самой природой, космосом. Их надо исследовать, изучить, а затем постараться воплотить в самом искусстве. Поэтому древние греки достаточно рационально подходили к этому процессу художественного творчества. Они во всем видели не момент интуитивного постижения, а факт рационального построения. Отсюда знаменитые принципы золотого сечения, законы пропорций, которые применялись в строительстве, скульптурах. Эстетические понятия красоты и противоположного ей безобразного, категории трагического и комического, категории меры, гармонии, симметрии нашли свое выражение в античной эстетике.

На основе эстетических взглядов формируется такое понятие как мимесис – подражание искусства природе. Древние греки полагали, что всему нужно учиться у природы.

Древнегреческое государство относилось с огромным уважением к театральному искусству. В основе древнегреческого трагедийного искусства лежит такое понятие как катарсис — это нравственное очищение, которое получал человек через сопереживание судьбам героев, которые выходили на сцену. Самыми известными драматургами в Древней Греции были такие драматурги, как Эсхил, Софокл и Еврипид. Лучшим комедиографом был признан Аристофан, а самые знаменитые поэты – Гомер, Гесиод, Сапфо, Солон, Пиндар.

Древнегреческая культура представляет собой особый тип культурного образования. Можно выделить ряд черт:

• Антропоцентризм (в центре древнегреческой культуры стоит человек).

• Рационализм (человек стремился познать и изучить природу, использовать ее для развития общества).

• Культура Древней Греции космологична (полис – микромодель космоса). Древние греки полагали, что живут в космосе. Для них космос-это порядок, который возникает после преодоления хаоса и этот порядок они высоко ценили.

• Высокий статус образования.

• Агонистический (игровой) характер. Древние греки очень любили играть, состязаться. Состязания происходили в спорте, ораторском искусстве, театральных представлениях. Состязательный дух выявлял лучшего среди равных.

● Древнегреческая мифология антропоморфна, т.е. все древнегреческие божества имеют человеческое обличие. Но они не просто обладают чертами человека.

Источник

Астрономия Древней Греции

Древние греки: народ, который внес настолько большой вклад в астрономию, что даже сейчас, в 21 веке, мы продолжаем пользоваться многими сведениями и уж конечно названиями созвездий, который придумали они — первые астрономы Земли.

Немногие народы оставили после себя такой след в астрономии, как народы Древней Греции. Они не были самыми первыми – но самыми любознательными были точно. Значение древнегреческой науки для нас, даже через тысячи лет, подчеркивают слова доставшиеся нам “в наследство”: планета, комета, галактика и даже само слово Астрономия.

В древнегреческой науке твердо установилось мнение (с различными, конечно, вариациями), что Земля подобна плоскому или выпуклому диску, окруженному океаном. От этой точки зрения многие греческие мыслители не отказались даже тогда, когда в эпоху Платона и Аристотеля, казалось, возобладали представления о шарообразности Земли. Увы, уже в те далекие времена прогрессивная идея пробивала себе дорогу с большим трудом и, порой, требовала от своих сторонников жертв.

Ойкумена Древней Греции – одновременно и известный мир и вся вселенная

Идея диска была очень удобна для подтверждения широко распространенного убеждения о срединном положении Эллады. Она же была вполне приемлема для изображения суши, плавающей в океане.

В пределах дискообразной (а позднее шарообразной) Земли выделялась ойкумена. Что по – древнегречески означает вся обитаемая земля, вселенная.

В древности вопрос о том, движется ли Земля вокруг Солнца, был попросту богохульным. Как знаменитые ученые, так и простые люди, у которых картина неба не вызывала особых размышлений, были искренне убеждены, что Земля неподвижна и представляет собой центр Вселенной. Тем не менее, современные историки могут назвать по меньшей мере одного ученого древности, который усомнился в общепринятом и попытался разработать теорию, согласно которой Земля движется вокруг Солнца.

Жизнь Аристарха Самосского (310 – 250 гг. до н.э.) была тесно связана с Александрийской библиотекой. Сведения о нем весьма скудны, а из творческого наследия осталась только книга «О размерах Солнца и Луны и расстояниях до них», написанная в 265 г. до н.э. Лишь упоминания о нем других ученых Александрийской школы, а позднее и римлян, проливают некоторый свет на его «богохульные» научные изыскания.

Аристарх задался вопросом о том, какого расстояние от Земли до небесных тел, и каковы их размеры. До него на этот вопрос пытались ответить пифагорейцы, но они исходили из произвольных предложений. Так, Филолай считал, что расстояния между планетами и Землей нарастают в геометрической прогрессии и каждая следующая планета в три раза дальше от Земли, чем предыдущая.

Аристарх Самосский – древнегреческий ученый изучавший астрономию тогда, когда люди ещё не знали об астрономии!

Аристарх пошел своим путем, совершенно правильным точки зрения современной науки. Он внимательно следил за Луной и сменой ее фаз. В момент наступления фазы первой четверти он измерил угол между Луной, Землей и Солнцем. Если это сделать достаточно точно, то в задаче останутся только вычисления. В этот момент Земля, Луна и Солнце образуют прямоугольный треугольник, а, как известно из геометрии, сумма углов в нем составляет 180 градусов.

Древнегреческие философы посеяли зерна сомнения относительно божественного происхождения мира. При Аристархе, Евклиде и Эратосфене астрономия, которая до того отдавала большую часть астрологии, начала систематизировать свои исследования, встав на твердую почву истинного познания.

И все же то, что сделал о области астрономии Гиппарх, значительно превосходит достижения как его предшественников, так и ученых более позднего времени. С полным основанием Гиппарха называют отцом научной астрономии.

Он был чрезвычайно пунктуален в своих исследованиях, многократно проверяя выводы новыми наблюдениями и стремясь к открытию сути явлений, происходящих во Вселенной.

История науки не знает, где и когда родился Гиппарх; известно лишь, что наиболее плодотворный период его жизни приходится на время между 160 и 125 гг. до н. э. Большую часть своих исследований он провел на Александрийской обсерватории, а также на его собственной обсерватории, построенной на острове Самос.

Еще до Гиппарха теории небесных сфер Евдокса и Аристотеля подверглись переосмыслению, в частности, великим александрийским математиком Аполлонием Пергским (III в. до н. э.), но Земля по-прежнему оставалась в центре орбит всех небесных тел.

Гипарх Никейский – отец научной астрономии. А ещё именно Гипарх ввел понятия широты и долготы, и предложил строить карты по сетке меридианов и параллелей

Гиппарх продолжил начатую Аполлонием разработку теории круговых орбит, но внес в нее свои существенные дополнения, основанные на многолетних наблюдениях. Ранее Калипп, ученик Евдокса, обнаружил, что времена года имеют неодинаковую продолжительность.

Гиппарх проверил это утверждение и уточнил, что астрономическая весна длится 94 суток, лето – 94 суток, осень – 88 суток и, наконец, зима продолжается 90 суток. Таким образом, интервал времени между весенним и осенним равноденствиями (включающий лето) равен 187 суток, а интервал от осеннего равноденствия до весеннего (включающий зиму) равен 88 + 90 =178 суток. Следовательно, Солнце движется по эклиптике неравномерно – летом медленнее, а зимой быстрее.

Возможно и другое объяснение причины различия, если предположить, что орбита не круг, а “вытянутая” замкнутая кривая (Аполлоний Пергский назвал ее эллипсом). Однако принять неравномерность движения Солнца и отличие орбиты от круговой – это означало перевернуть вверх ногами все представления, устоявшиеся еще с времен Платона.

Поэтому Гиппарх ввел систему эксцентрических окружностей, предположив, что Солнце обращается вокруг Земли по круговой орбите, но сама Земля не находится в ее центре. Неравномерность в таком случае лишь кажущаяся, ибо если Солнце находится ближе, то возникает впечатление более быстрого его движения, и наоборот.

Однако, для Гиппарха остались загадкой прямые и попятные движения планет, т.е. происхождение петель, которые планеты описывали на небе. Изменения видимого блеска планет (особенно для Марса и Венеры) свидетельствовали, что и они движутся по эксцентрическим орбитам, то приближаясь к Земле, то удаляясь от нее и соответственно этому меняя блеск. Но в чем причина прямы и попятных движений?

Гиппарх пришел к выводу, что размещение Земли в стороне от центра орбит планет недостаточно для объяснения этой загадки. Спустя три столетия последний из великих александрийцев Клавдий Птолемей отметил, что Гиппарх отказался от поисков этом направлении и ограничился лишь систематизацией собственных наблюдений и наблюдений своих предшественников.

Любопытно, что во времена Гиппарха в астрономии уже существовало понятие эпицикла, введение которого приписывают Аполлонию Пермскому. Но так или иначе, Гиппарх не стал заниматься теорией движения планет.

Зато он успешно модифицировал метод Аристарха, позволяющий определить расстояние до Луны и Солнца. Гиппарх прославился также своими работами в области исследования звезд. Он, как и его предшественники, считал, что сфера неподвижных звезд реально существует,т.е. расположенные на ней объекты находятся на одинаковом расстоянии от Земли. Но почему тогда одни из них ярче других?

Гиппарх считал, что их истинные размеры неодинаковы – чем больше звезда, тем она ярче. Он разделил диапазон блеска на шесть величин, от первой – для самых ярких звезд до шестой – для самых слабых, еще видимых невооруженным глазом.

В современной шкале звездных величин различие в одну величину соответствует различию в интенсивности излучения в 2,5 раза.

Источник