Как образовалась Вселенная

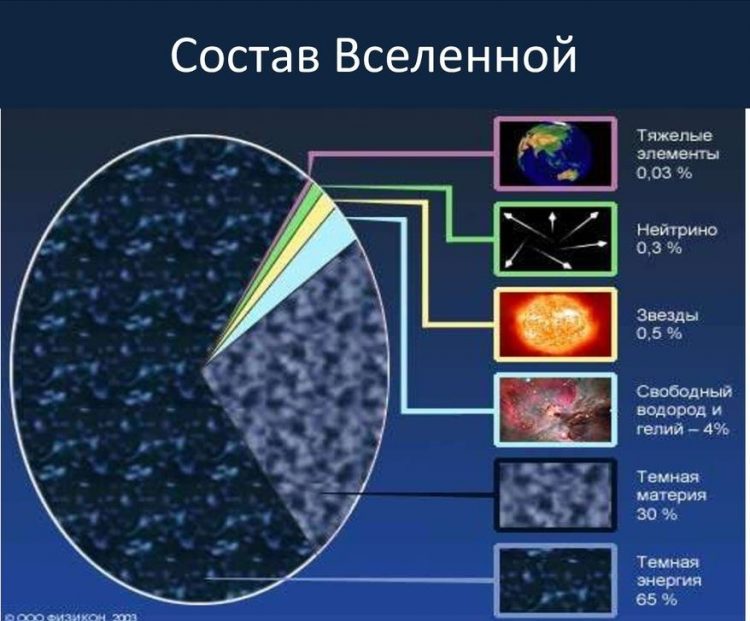

Что же такое Вселенная? Если емко, то это сумма всего существующего. Это все время, пространство, материя и энергия, образовавшиеся и расширяющиеся вот уже 13.8 миллиардов лет. Никто не может точно сказать, насколько обширны просторы нашего мира и пока нет точных предсказаний финала.

Определение Вселенной

Само слово «Вселенная» происходит от латинского «universum». Впервые его использовал Цицерон, а уже после него оно стало общепринятым у римских авторов. Понятие обозначало мир и космос. На тот момент люди в этих словах видели Землю, все известные живые существа, Луну, Солнце, планеты (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) и звезды.

Иногда вместо «Вселенная» используют «космос», которое с греческого переводится как «мир». Кроме того, среди терминов фигурировали «природа» и «все».

В современном понятии вмещают все, что существует во Вселенной – наша система, Млечный Путь и прочие структуры. Также сюда входят все виды энергии, пространство-время и физические законы.

Одним из основных вопросов, которые не выходят из сознания человека, всегда был и является вопрос: «как появилась Вселенная?». Конечно же, однозначного ответа на данный вопрос нет, и вряд ли будет получен в скором времени, однако наука работает в этом направлении и формирует некую теоретическую модель зарождения нашей Вселенной.

Теории происхождения Вселенной

Креационизм: все создал Господь Бог

Среди всех теорий о происхождении Вселенной эта появилась самой первой. Очень хорошая и удобная версия, которая, пожалуй, будет иметь актуальность всегда. Кстати, многие ученые физики, несмотря на то что наука и религия часто представляются понятиями противоположными, верили в Бога.

Например, Альберт Эйнштейн говорил:

«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом человеком религиозным. Иначе он не способен себе представить, что те невероятно тонкие взаимозависимости, которые он наблюдает, выдуманы не им.»

Теория Большого Взрыва (модель горячей Вселенной)

Пожалуй, самая распространенная и наиболее признанная модель происхождения нашей Вселенной. Отвечает на вопрос — каким образом образовались химические элементы и почему распространённость их именно такая, какая сейчас наблюдается.

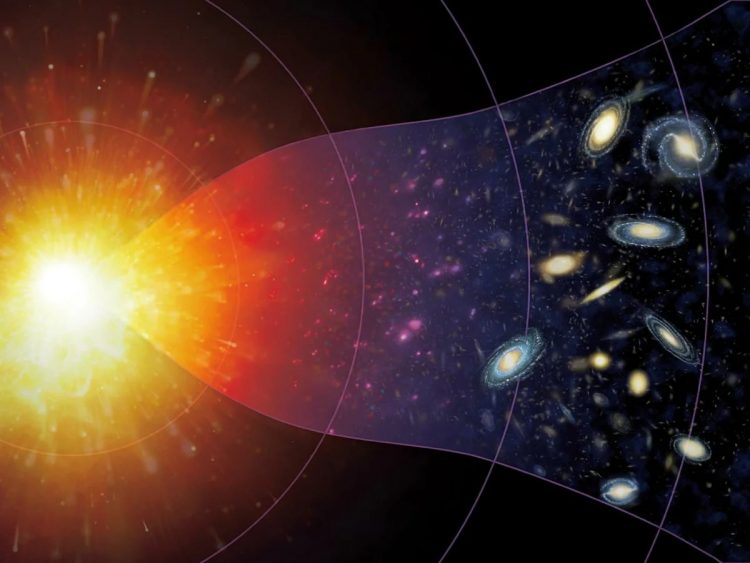

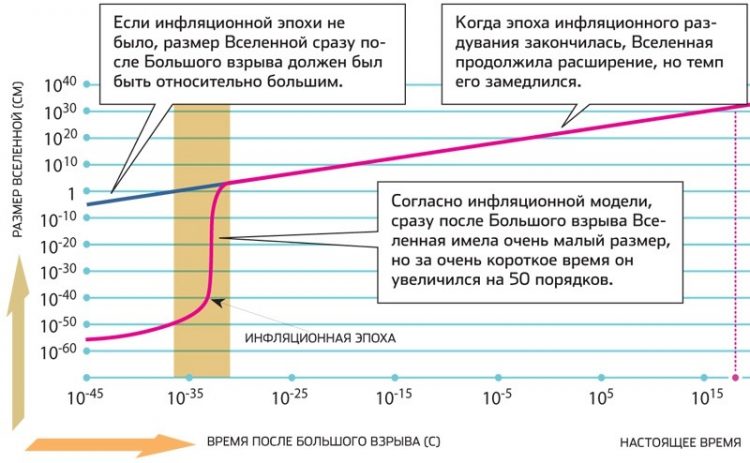

Согласно этой теории, около 14 миллиардов назад, пространства и времени не было, а вся масса вселенной была сосредоточена в крохотной точке с невероятной плотностью – в сингулярности. Однажды из-за возникшей в ней неоднородности, произошел так называемый Большой Взрыв. И с тех пор Вселенная постоянно расширяется и остывает.

Теория Большого взрыв

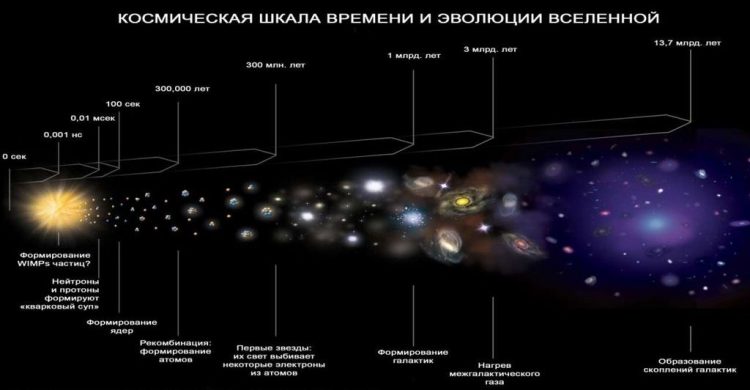

Первые 10 -43 секунды после Большого Взрыва называют этапом квантового хаоса. Природа мироздания на этом этапе существования не поддается описанию в рамках известной нам физики. Происходит распад непрерывного единого пространства-времени на кванты.

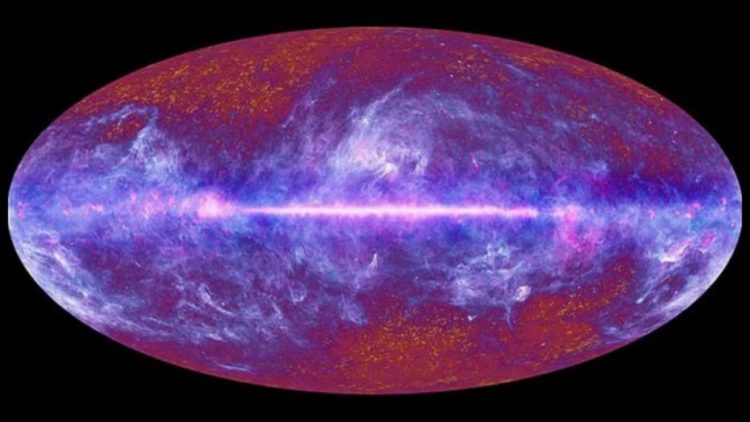

Спустя 10 000 лет энергия вещества постепенно превосходит энергию излучения и происходит их разделения. Вещество начинает доминировать над излучением, возникает реликтовый фон.

Теория Большого Взрыва тверже встала на ноги после открытия космологического красного смещения и реликтового излучения. Два этих явления — самые весомые доводы в пользу правильности теории.

Также разделение вещества с излучением значительно усилило изначальные неоднородности в распределении вещества, в результате чего начали образовываться галактики и сверхгалактики. Законны Вселенной пришли к тому виду, в котором мы наблюдаем их сегодня.

Модель расширяющейся Вселенной

Сейчас доподлинно известно, что Галактики и иные космические объекты удаляются друг от друга, а значит, Вселенная расширяется.

Модель расширяющейся Вселенной описывает сам факт расширения. В общем случае не рассматривается, когда и почему Вселенная начала расширяться. В основе большинства моделей лежит общая теория относительности и её геометрический взгляд на природу гравитации.

Красное смещение – это наблюдаемое для далеких источников понижение частот излучения, которое объясняется отдалением источников (галактик, квазаров) друг от друга. Данный факт свидетельствует о том, что Вселенная расширяется.

Реликтовое излучение – это как бы отголоски большого взрыва. Ранее Вселенная представляла собой горячую плазму, которая постепенно остывала. Еще с тех далеких времен во Вселенной остались так называемые блуждающие фотоны, которые образуют фоновое космическое излучение. Ранее при более высоких температурах Вселенной данное излучение было гораздо мощнее. Сейчас же его спектр соответствует спектру излучения абсолютно твердого тела с температурой всего 2,7 Кельвин.

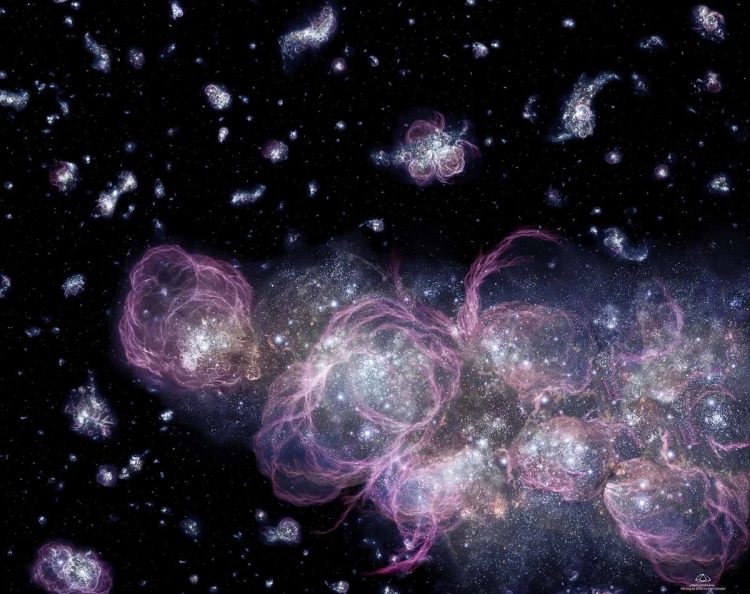

Теория эволюции крупномасштабных структур

Как показывают данные по реликтовому фону, в момент отделения излучения от вещества Вселенная была фактически однородна, флуктуации вещества были крайне малыми, и это представляет собой значительную проблему.

Вторая проблема — ячеистая структура сверхскоплений галактик и одновременно сфероподобная — у скоплений меньших размеров. Любая теория, пытающаяся объяснить происхождение крупномасштабной структуры Вселенной, в обязательном порядке должна решить эти две проблемы.

Современная теория формирования крупномасштабной структуры, как впрочем и отдельных галактик, носит названия «иерархическая теория».

Суть — вначале галактики были небольшие по размеру (примерно как Магеллановы облака ), но со временем они сливаются, образуя всё большие галактики.

В последнее время верность теории поставлена под вопрос.

Теория струн

Эта гипотеза в некоторой степени опровергает Большой взрыв в качестве начального момента возникновения элементов открытого космоса.

Согласно теории струн, Вселенная существовала всегда. Гипотеза описывает взаимодействие и структуру материи, где существует определенный набор частиц, которые делятся на кварки, бозоны и лептоны. Говоря простым языком, эти элементы являются основой мироздания, поскольку их размер настолько мал, что деление на другие составляющие стало невозможным.

Отличительной чертой теории о том, как образовалась Вселенная, становится утверждение о вышеупомянутых частицах, которые представляют собой ультрамикроскопические струны, которые постоянно колеблются. Поодиночке они не имеют материальной формы, являясь энергией, которая в совокупности создает все физические элементы космоса.

Примером в данной ситуации послужит огонь: глядя на него, он кажется материей, однако он неосязаем.

Хаотическая теория инфляции — теория Андрея Линде

Согласно данной теории существует некоторое скалярное поле, которое неоднородно во всем своем объеме. То есть в различных областях вселенной скалярное поле имеет разное значение. Тогда в областях, где поле слабое – ничего не происходит, в то время как области с сильных полем начинают расширяться (инфляция) за счет его энергии, образуя при этом новые вселенные.

Такой сценарий подразумевает существование множества миров, возникших неодновременно и имеющих свой набор элементарных частиц, а, следовательно, и законов природы.

Теория Ли Смолина

Эта теория достаточно известна и предполагает, что Большой Взрыв не является началом существования Вселенной, а – лишь фазовым переходом между двумя ее состояниями. Так как до Большого Взрыва Вселенная существовала в форме космологической сингулярности, близкой по своей природе к сингулярности черной дыры, Смолин предполагает, что Вселенная могла возникнуть из черной дыры.

Эволюция Вселенной

Как происходил процесс развития и эволюции Вселенной? В течение следующих миллиардов лет гравитация заставила более плотные области притягиваться. В этом процессе формировались газовые облака, звезды, галактические структуры и прочие небесные объекты.

Этот период именуют Структурной Эпохой, так как именно в этот временной отрезок зарождалась современная Вселенная. Видимое вещество распределялось на различные формирования (звезды в галактики, а те в скопления и сверхскопления).

Что было до появления Вселенной

Сложно представить время за 13,7 миллиардов лет до сегодняшнего дня, когда вся Вселенная представляла собой сингулярность. Согласно теории Большого взрыва, один из главных претендентов на роль объяснения того, откуда появилась Вселенная и вся материя в космосе — все было сжато в точку, меньшую, чем субатомная частица. Но если это еще можно принять, задумайтесь вот о чем: что же было до того, как случился Большой взрыв?

Этот вопрос современной космологии уходит корнями еще в четвертое столетие нашей эры. 1600 лет назад теолог Августин Блаженный как и один из лучших физиков 20 века Альберт Эйнштейн пытались понять природу до сотворения Вселенной. Они пришли к выводу , что просто не было никакого «до».

В настоящее время человеком выдвигаются различные теории.

Теория Мультивселенной

Что если наша Вселенная является потомком другой, старшей Вселенной? Некоторые астрофизики полагают, что пролить свет на эту историю поможет реликтовое излучение, оставшееся от большого взрыва.

Согласно этой теории, в первые мгновения своего существования Вселенная начала чрезвычайно быстро расширяться. Также теория объясняет температуру и плотность флуктуаций реликтового излучения и подсказывает, что эти флуктуации должны быть одинаковыми.

Но, как выяснилось, нет. Последние исследования дали понять, что Вселенная на самом деле однобока, и в некоторых областях флуктуаций больше, чем в других. Некоторые космологи считают, что это наблюдение подтверждает, что у нашей Вселенной была «мать»(!)

В теории хаотической инфляции эта идея приобретает размах: бесконечный прогресс инфляционных пузырьков порождает обилие вселенных, и каждая из них порождает еще больше инфляционных пузырьков в огромном количестве Мультивселенных.

Теория белых и черных дыр

Тем не менее, существуют модели, которыми пытаются объяснить образование сингулярности до большого взрыва. Если вы думаете о черных дырах как о гигантских мусоросборниках, они являются главными кандидатами первоначального сжатия, поэтому наша расширяющаяся Вселенная вполне может быть белой дырой — выходным отверстием черной дыры, и каждая черная дыра в нашей Вселенной может вмещать в себя отдельную вселенную.

Большой скачок

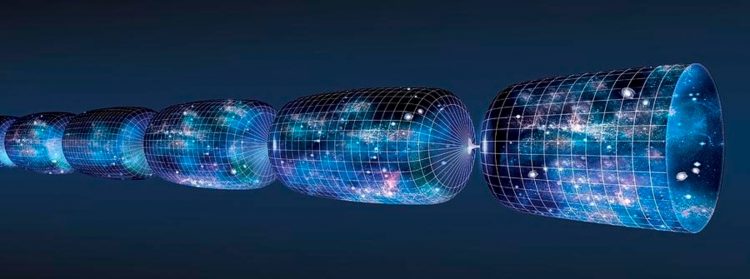

Другие ученые считают, что в основе формирования сингулярности лежит цикл под названием «большой скачок», в результате которого расширяющаяся вселенная в итоге коллапсирует сама в себя, порождая другую сингулярность, которая, опять же, порождает другой большой взрыв.

Этот процесс будет вечным, и все сингулярности и все схлопывания не будут представлять собой ничего другого, кроме как переход в другую фазу существования Вселенной.

Теория циклической Вселенной

Последнее объяснение, которое мы рассмотрим, использует идею циклической Вселенной, порожденной теорией струн. Она предполагает, что новая материя и потоки энергии появляются каждые триллионы лет, когда две мембраны или браны, лежащие за пределами наших измерений, сталкиваются между собой.

Что было до Большого взрыва? Вопрос остается открытым. Может быть, ничего. Может, другая Вселенная или другая версия нашей. Может, океан Вселенных, в каждой из которых — свой набор законов и констант, диктующих природу физической реальности.

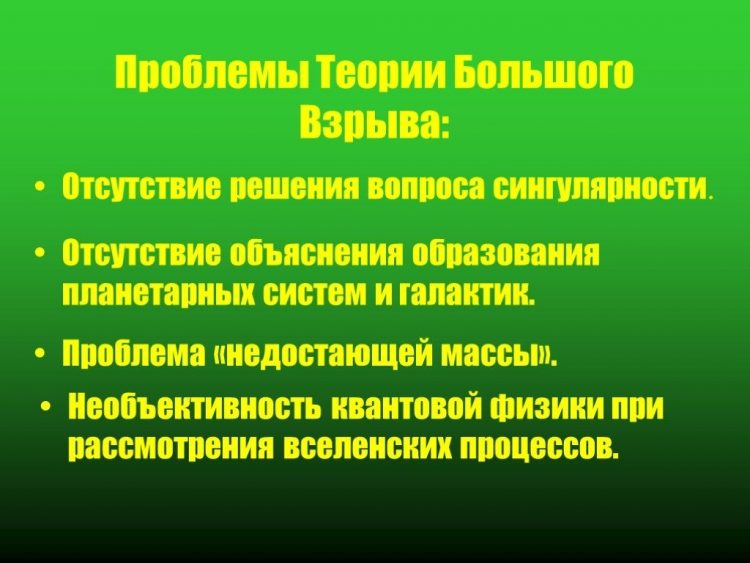

Проблемы современных моделей рождения и эволюции Вселенной

Многие теории, касающиеся Вселенной в последнее время сталкиваются с проблемами, как теоретического, так и, что более важно, наблюдательного характера:

- Вопрос о форме Вселенной является важным открытым вопросом космологии. Говоря математическим языком, перед нами стоит проблема поиска трёхмерного пространственного сечения Вселенной, то есть такой фигуры, которая наилучшим образом представляет пространственный аспект Вселенной.

- Неизвестно, является ли Вселенная глобально пространственно плоской, то есть применимы ли законы Евклидовой геометрии на самых больших масштабах.

- Также неизвестно, является ли Вселенная односвязной или многосвязной. Согласно стандартной модели расширения, Вселенная не имеет пространственных границ, но может быть пространственно конечна.

- Существуют предположения, что Вселенная изначально родилась вращающейся. Классическим представлением о зарождении является идея об изотропности Большого взрыва, то есть о распространении энергии одинаково во все стороны. Однако появилась и получила некоторое подтверждение конкурирующая гипотеза о наличии изначального момента вращения Вселенной.

Видео

Источник

КРУПНОМАСШТАБНАЯ СТРУКТУРА ВСЕЛЕННОЙ

КРУПНОМАСШТАБНАЯ СТРУКТУРА ВСЕЛЕННОЙ – структура, образуемая гигантскими звездными островами – галактиками и их системами на различных пространственных масштабах. Современные представления о к.с.в. базируются как на изучении отдельных систем галактик, так и на статистическом исследовании распределения по небу галактик, находящихся на различном расстоянии от нас. Само существование к.с.в. отражает неоднородный характер распределения вещества во Вселенной вплоть до масштабов в cотни миллионов световых лет. Изучение к.с.в. необходимо для понимания процессов образования галактик и скоплений галактик в расширяющейся Вселенной и их последующей эволюции.

Даже поверхностное знакомство с астрономическим объектами и их положением на небе и в пространстве показывает, что космические тела входят в состав систем различного масштаба.

Основные элементы наблюдаемых космических структур.

Все планеты (кроме двух самых близких к Солнцу) окружены спутниками и вместе с ними обращаются вокруг Солнца, образуя Солнечную систему. Обнаружены планетные системы и вокруг многих других звезд. Более половины наблюдаемых звезд входит в состав звездных пар или кратных звездных систем (Солнце в этом отношении – нетипичная звезда, поскольку она одиночная). Звезды также образуют скопления. Внимательный наблюдатель может найти их на небе даже невооруженным глазом или с помощью бинокля, а телескопы позволяют запечатлеть многие сотни звездных скоплений, находящихся на различном расстоянии от нас.

Вся совокупность наблюдаемых на небе звезд образует обширную систему — Галактику, К пониманию этого астрономы пришли не сразу. Чем звезды слабее, а, значит, чем больше среднее расстояние до них, тем больше они концентрируются к плоскости Млечного Пути, сливаясь вдали с его бесчисленными звездами, не различимыми по отдельности. Поэтому представление о том, что совокупность звезд образует сплюснутую систему, выглядело вполне убедительным. Но какова форма Галактики, протянулась ли она в бесконечность или имеет свои размеры, и каково место Солнца в ней? Первую научную попытку решения этого вопроса предпринял в 18 в. английский астроном Вильям Гершель, вошедший в историю как автор многих фундаментальных открытий. Например, он открыл планету Уран, первым доказал движение Солнечной системы в пространстве, первым обнаружил существование невидимых (инфракрасных) лучей. Для изучения структуры звездного мира он предложил оригинальный метод (метод звездной статистики), основанный на скрупулезных подсчетах звезд различной яркости в избранных областях неба, и реализовал его с помощью собственноручно построенных телескопов. Гершель пришел к выводу об ограниченности в пространстве нашего звездного мира и очень грубо оценил размеры нашей звездной системы. Стоит заметить, что во времена Гершеля не были известными даже расстояния до ближайших звезд. При этом Гершель был убежден в существовании множественности звездных островов – галактик во Вселенной, хотя это предположение удалось окончательно доказать только в 1920-х, когда были измерены расстояния до нескольких ближайших к нам галактик.

Галактики, действительно, оказались основными «кирпичиками» Вселенной, именно в них сосредоточена подавляющая часть всех звезд, существующих в природе, а также большие массы межзвездного газа. Современным крупным телескопам потенциально доступны наблюдения многих сотен миллионов галактик, разбросанных по всему небу и находящихся в пределах 10–12 млрд. световых лет от нас.

То, что галактики распределены на небе, как и звезды, неравномерно, выяснилось даже раньше, чем была установлена их физическая природа. Уже наблюдения с небольшими телескопами привели к выводу, что в некоторых областях неба туманных пятен (так выглядят галактики в окуляр телескопа) много, а в некоторых – они практически отсутствуют. Тенденция туманных пятен скапливаться в «пласты» отмечал еще Гершель. Правда, наблюдаемое распределение галактик на небе оказалось связанным не только с особенностью их пространственного скучивания, но и с тем, что в направлении на полосу Млечного Пути межзвездная пыль сильно поглощает свет далеких объектов, и, как удалось выяснить уже в 20 в., галактики там практически отсутствуют просто из-за непрозрачности межзвездного пространства. Но вдали от Млечного Пути поглощение мало, а наблюдаемые галактики тем не менее распределены неравномерно. Так большое число сравнительно ярких галактик (10–13 звездной величины) наблюдается в созвездии Девы, где они образуют крупное скопление. Его так и называют – скоплением в Деве или латинским именем скопления – Virgo (читается: Вирго). С помощью больших телескопов удается выделить тысячи скоплений галактик на различном расстоянии от нас. Обнаружены и более крупные образования, чем скопления (см. ниже).

Структуры, образуемые галактиками и их системами, называют крупномасштабными структурами. Вопрос об их существовании и их свойствах оказался тесно связанным с фундаментальной научной проблемой возникновения и эволюции всей наблюдаемой Вселенной.

Пары, группы и скопления галактик как физически связанные системы.

Поскольку многие звезды нашей Галактики образуют парные и кратные системы, и даже целые звездные скопления, неудивительно, что это же относится и к галактикам. Со временем астрономы убедились, что найти одиночную галактику даже труднее, чем одиночную звезду. Были обнаружены обособленные системы галактик с самым различным количеством членов, с размером от нескольких десятков тысяч до нескольких десятков миллионов световых лет.

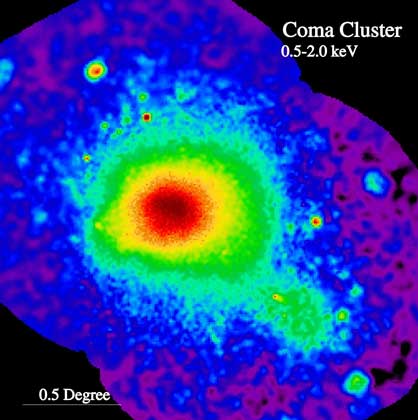

Самые маленькие системы, образуемые галактиками – это двойные и кратные системы, содержащие всего несколько сравнимых по яркости членов, за ними идут группы галактик из несколько десятков членов и, наконец, скопления галактик, объединяющие сотни и тысячи отдельных звездных островов. Вместе с галактиками концентрируется также и разреженная газовая среда. Она играет важную роль в формировании и эволюции этих систем. Газ между галактиками в группах или скоплениях, как правило, очень сильно нагрет, его температура – миллионы или десятки миллионов градусов. Из-за низкой плотности он практически не испускает видимые лучи, но его свечение, тем не менее, улавливается космическими телескопами, принимающими потоки рентгеновских квантов, которые излучаются газом при такой температуре. Несмотря на высокую разреженность (плотность в сотни и тысячи раз меньше, чем плотность межзвездной среды в окрестности Солнца), межгалактический газ может заключать в себе очень большую массу. В некоторых скоплениях масса газа существенно превышает суммарную массу звезд всей совокупности галактик.

Основная сложность поисков и выделения систем галактик связана с тем, что мы видим мир галактик двумерным, в проекции на небо. Любая область неба содержит и близкие, и далекие галактики, причем не всегда легко отличить одни от других. Отдельные галактики или даже системы галактик могут случайно проектироваться друг на друга. Таких «ложных» членов группировок известно очень много, поэтому требуется независимое определение расстояний до каждой галактики, чтобы убедиться, что она действительно входит в состав данной системы (см. ГАЛАКТИКИ). В большинстве случаев достаточно надежным критерием принадлежности галактик к системе является, помимо их близости на небе, сходное значение лучевых скоростей, отличающихся от средней скорости членов системы не более чем на несколько сотен км/с для кратных систем и не более чем на 2–3 тыс. км/с для богатых скоплений галактик.

Первый каталог двойных и кратных галактик, насчитывающий более 8 сотен систем, составил шведский астроном Эрик Хольмберг в 1937, тщательно изучив положение галактик примерно на 6000 снимках неба, полученных на Гейдельбергской обсерватории. Во время составления этого каталога лучевые скорости были измерены лишь у немногих галактик, поэтому Хольмберг исходил только из близости галактик друг к другу на небе. По его данным, около четверти всех галактик относится к двойным системам. Впоследствии, правда, оказалось, что ощутимая доля систем Хольмберга фиктивна, что связано, в основном, с недостатком фотографических изображений. Однако общая доля галактик в кратных системах была оценена более или менее верно, а некоторые статистические закономерности, найденные Хольмбергом, сохранили свою важность и в наше время. Оценка большой доли галактик, находящихся в двойных системах, была в 1970-х подтверждена советским астрономом Игорем Караченцевым. Он составил современный каталог изолированных пар галактик, включающий информацию о более чем 600 парах северного неба. Многие из этих парных галактик после составления каталога были включены в программы исследования на крупнейших телескопах мира. В несколько раз больше галактик, чем образующих пары, входит в состав систем, содержащих три (триплеты), четыре (квартеты), пять (квинтеты), шесть (секстеты) или большее число членов. Такие образования обычно называют кратными системами или небольшими группами галактик. Их изучение дает ключ к пониманию того, как формировались галактики и как они влияют на эволюцию друг друга.

В целом, к двойным и кратным системам, группам и скоплениям принадлежит абсолютное большинство существующих галактик.

Между кратными системами и группами галактик, как и между группами и скоплениями, нет четкой границы по размерам или числу галактик. Определить полное число членов в системе вообще можно лишь приблизительно. Дело не только в том, что для этого надо иметь оценки расстояния до каждой галактики, предположительно относящейся к данной системе. Многие слабые галактики, принадлежащие системе, могут быть просто пропущены. Число членов, как правило, возрастает при более тщательных исследованиях, когда удается выявить трудно наблюдаемые карликовые галактики низкой яркости, часто встречающиеся вблизи гигантских галактик.

Некоторые сравнительно близкие галактики (например, спиральная галактика М81 в Большой Медведице) являются ярчайшими членами групп. Наша Галактика также принадлежит к довольно большой группе, получившей название Местная группа. Общее число членов в Местной группе – более сорока, и они разбросаны в области диаметром более 5 миллионов световых лет. Среди них выделяются две гигантских спиральных галактики – туманность Андромеды (М 31) и наша Галактика. Третья спиральная галактика – туманность в Треугольнике (М33) – значительно уступает этим двум по светимости. Найдена и одна большая эллиптическая галактика, по-видимому, принадлежащая Местной группе (хотя это еще нуждается в подтверждении), но находящаяся на ее периферии. Она по чистой случайности расположена на небе в направлении полосы Млечного Пути, в созвездии Кассиопеи, где межзвездная пыль очень сильно ослабляет свет далеких источников, поэтому несмотря на сравнительно небольшое расстояние эта галактика была открыта довольно поздно (в 1968), причем в инфракрасных лучах, для которых поглощение не столь сильное. Названная именем первооткрывателя, итальянского астронома Паоло Маффея, она известна как объект Маффей-1. Недалеко от нее находится спиральная галактика, получившая обозначение Маффей-2. Пока еще не выяснено, удерживаются ли эти галактики в Местной группе или движутся независимо от нее. Есть в Местной группе несколько неправильных галактик, самые большие из которых являются спутниками нашей Галактики, и хорошо видны на небе невооруженным глазом, но… только к югу от экватора. Это – Большое и Малое Магеллановы Облака. Остальные галактики Местной группы – карликовые галактики очень низкой поверхностной яркости. Часть из них тяготеет к нашей Галактике, часть – к туманности Андромеды, а часть образует подгруппу вблизи Маффей-1. Таким образом, группы галактик могут иметь свою структуру, в них нередко наблюдаются отдельные подгруппы, члены которых не отходят далеко друг от друга.

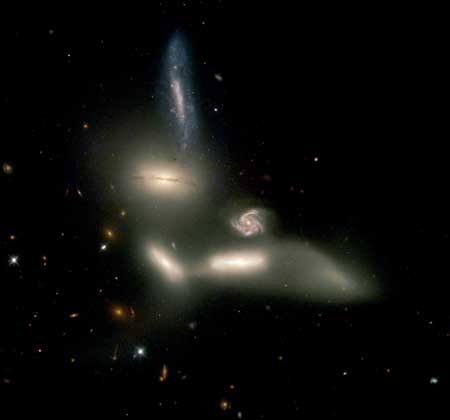

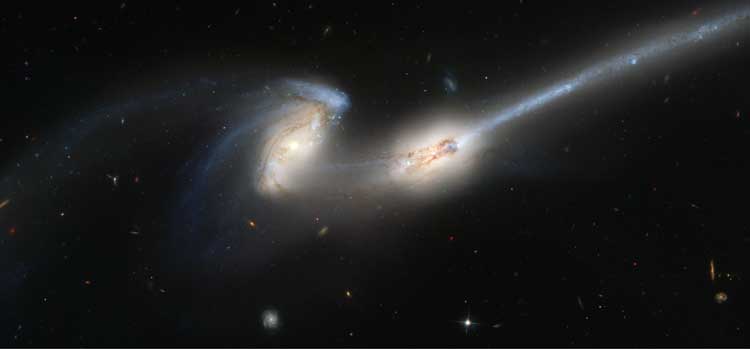

В парах и кратных системах часто наблюдаются галактики (обычно – спиральные) с искаженными формами, окруженные общим светящимся туманом из не различимых по отдельности звезд. Реже наблюдаются длинные звездные или газовые «хвосты» и перемычки, соединяющие соседние звездные системы. Подобные галактики (или их системы) называют взаимодействующими. Встречаются они не только в парах и группах, но и в скоплениях галактик, хотя сравнительно реже (за исключением центральных областей скоплений), что связано с более высокими относительными скоростями галактик. В общей сложности, явные признаки взаимодействия наблюдаются у нескольких процентов всех известных галактик, причем есть основания полагать, что в далеком прошлом, миллиарды лет назад, процесс взаимодействия и слияния галактик шел более интенсивно.

Причиной возникновения наблюдаемых особенностей взаимодействующих галактик является гравитационное воздействие близких галактик друг на друга. Форма взаимодействующих галактик бывает настолько необычна и трудно объяснима, что долгое время обсуждалась возможность действия гипотетических сил отталкивания между галактиками, неизвестных физике, которые разрывают звездные системы на части. И хотя от этой идеи впоследствии отказались, в изучении взаимодействующих галактик и сейчас остается немало проблем.

Наша Галактика вместе со своими двумя соседями – Большим и Малым Магеллановым Облаком – также образует взаимодействующую систему: от этих двух небольших галактик в сторону нашей Галактики протянулся длинный газовый хвост, состоящий преимущественно из водорода, некогда окружавшего эти неправильные галактики или входившего в их состав. Этот газовый хвост получил название Магелланова Потока. Он не виден ни в один телескоп, и обнаруживается только по слабому радиоизлучению разреженного атомарного водорода на длине волны около 21 см. По крайней мере, часть этого газа со временем упадет на Галактику и смешается с ее межзвездным газом. А через несколько миллиардов лет и сами Магеллановы облака, потеряв энергию своего движения, также окажутся внутри нашей Галактики и постепенно растворятся в ней. Никакими катастрофами это, однако, не грозит. Возможна лишь некоторая активизация процесса образования новых молодых звезд в диске Галактики.

И в парах, и в группах, и в скоплениях можно встретить галактики сходных морфологических типов: эллиптические, линзовидные, спиральные, неправильные, галактики большой светимости и карликовые системы. Но в богатых «правильных» скоплениях, таких как в Волосах Вероники (латинское обозначение Coma, читается – Кома), содержатся преимущественно галактики, успевшие израсходовать на образование звезд или «потерять» основные запасы своего межзвездного газа. К ним относятся эллиптические и линзовидные галактики. Вероятнее всего, причиной низкого содержания газа в галактиках таких скоплений является их взаимодействие с межгалактической газовой средой, сквозь которую они движутся с большими скоростями. Что касается более разреженных, рассеянных скоплений галактик, таких, как скопление в Деве, то в них немало спиральных и неправильных галактик, содержащих большое количество газа, особенно на периферии скопления. Внутри рассеянных скоплений галактики распределены неравномерно, часто образуя отдельные группы. Формирование этих скоплений еще не кончилось, а входящие в них галактики еще не успели как следует «перемешаться» между собой. Некоторые галактики, по-видимому, только еще влетают в скопление под действием его гравитационного притяжения и еще не успели потерять межзвездный газ, двигаясь в горячем газе скопления.

На примере групп и скоплений видно, как элементы крупномасштабной структуры, образуемой галактиками, продолжают формироваться и видоизменяться и в нашу эпоху.

Характерная относительная скорость движения галактик в кратных системах и группах составляет 100–200 км/с, в богатых скоплениях – раз в десять выше. За сотни миллионов лет конфигурация галактик в этих системах должна неузнаваемо измениться, а за 1–2 миллиарда лет галактика может переместиться на расстояние, сопоставимое с размером системы. Однако суммарное гравитационное поле галактик и межгалактической среды обеспечивает ту силу взаимного притяжения, которая удерживает галактики, не давая им разлететься. По скорости движения галактик внутри системы можно измерить массу и плотность вещества, создающего требуемое гравитационное поле. Это, в свою очередь, позволяет от распределения числа галактик перейти к оценкам плотности вещества, связанного с галактиками, и сделать вывод, что распределение плотности вещества в пространстве неоднородно не только на малых, но и на больших масштабах.

Самые крупномасштабные структуры Вселенной.

Когда стало известно о существовании скоплений галактик, встал вопрос о том, не образуют ли они, в свою очередь, еще более масштабные системы? И не может ли такая иерархическая структурность распространяться до бесконечности, когда любая система входит в состав другой, а та – в состав еще более крупной, и так далее? Наука дала положительный ответ на первый вопрос и отрицательный – на второй.

Первое указание на существование очень крупных концентраций галактик, боле масштабных, чем отдельные скопления, было получено благодаря работам Уильяма Гершеля и его сына Джона Гершеля. Найденные ими туманности, находящиеся вдали от Млечного Пути (сейчас мы знаем, что большинство из них является галактиками), оказались распределенными очень неравномерно: треть туманностей находится в пределах восьмой части неба с центром в скоплении Девы. В 20 в. резко возросшие возможности астрономических наблюдений привели к быстрому прогрессу в изучении пространственного распределения галактик. В 1950-х американский астроном Жерар де Вокулер ввел термин «Сверхгалактика». Так он назвал уплощенную концентрацию галактик размером порядка ста миллионов световых лет, в центре которой находится скопление Девы. Сверхгалактика охватывает вытянутую область, протянувшуюся на небе на несколько десятков градусов. Вблизи плоскости Сверхгалактики, почти перпендикулярной плоскости нашей Галактики лежит большинство близких скоплений галактик. Вскоре американский астроном Г.Абель, автор первого обширного каталога скоплений галактик, отметил существование не одного, а нескольких «скоплений из скоплений», расположенных значительно дальше Сверхгалактики Вокулера (ее называют также Местной Сверхгалактикой или Местным Сверхскополением). В 1960-х астрономы Ликской обсерватории (США) С.Шейн и С.Виртанен также обнаружили несколько «облаков» далеких галактик примерно такого же размера, как Местная Сверхгалактика. Существование необычно крупных концентраций галактик следовало и из работ Ф.Цвикки (США), составившего многотомный атлас распределения очень большого числа галактик и их скоплений по фотографическому Паломарскому обзору неба. Термин «Сверхскопление галактик» в применении к системе, объединяющей от нескольких до нескольких десятков отдельных скоплений галактик, прочно вошел в обиход. Сейчас выделено более двухсот сверхскоплений, состоящих из двух и более отдельных скоплений галактик.

Качественно новый уровень в изучении крупномасштабной структуры был достигнут при получении массовых оценок лучевых скоростей (красных смещений) галактик. Знание лучевых скоростей, характеризующих расстояния до галактик (см. ЗАКОН ХАББЛА), дало возможность построения (для некоторых выбранных областей неба) трехмерных карт пространственного распределения галактик, охватывающих масштабы более миллиарда световых лет.

Анализ распределения галактик и их скоростей привел к выводу о том, что сверхскопления нельзя рассматривать как такие же связанные системы, как и сами скопления, только большего масштаба. Сверхскопления, как оказалось, это не обособленные «острова» из скоплений или из отдельных галактик, а просто наиболее плотные участки сложной, ячеистой или волокнистой структуры, образуемой в пространстве галактиками и их системами.

Вопрос о том, имеет ли Вселенная ячеистую структуру, впервые был поставлен в 1970-е Яаном Эйнасто и его сотрудниками (Тартуская обсерватория, СССР). Многочисленные работы астрономов разных стран подтвердили предположение, высказанное эстонскими астрономами. Оказалось, что самая крупномасштабная структура Вселенной действительно представляет собой ячейки различного размера, составленные из галактик и их систем. Галактики и их скопления концентрируются к своего рода изогнутым «стенкам» толщиной порядка 10 млн. световых лет, пересекающимся друг с другом. Некоторые «стенки» прослеживаются на сотни миллионов световых лет. Там, где стенки «смыкаются», галактик особенно много (сверхскопления). Эти области повышенной концентрации галактик образуют в пространстве подобие длинных волокон (цепочек). Внутри ячеек, между стенками, находятся пустоты (их называют «войды» от английского «void» – «пустое место»), в которых плотность галактик как минимум вдесятеро меньше, чем в среднем. Некоторым аналогом такой структуры может служить пена из мыльных пузырей. Правда, распределение галактик вдоль «стенок» ячеек, в отличие от распределения мыльного раствора в пузырях, очень неоднородно, да и сами ячейки не обладают правильностью форм. Размеры больших ячеек составляют несколько десятков мегапарсек (более сотен миллионов световых лет), но много и более мелких.

Ближайшая к нам «стенка» проходит длинной дугой через южные созвездия Гидры – Центавра –Телескопа – Павлина – Индейца. Образующие ее галактики имеют лучевые скорости в несколько тысяч км/с, и большинство из них удалено от нас не менее чем на 20–30 млн. световых лет. К этой «стенке» принадлежит и скопление в Деве, и все Местное Сверхскопление, на периферии которого располагается Местная Группа галактик, включающая в себя нашу Галактику. Поскольку мы находимся вблизи края этой «стенки», составляющие ее галактики образуют на небе сравнительно узкую полосу, растянувшуюся более чем на 180 градусов, наподобие того как звезды Галактики концентрируются для нас в полосу Млечного Пути. Правда, отдельных звезд в галактиках во много раз больше, чем отдельных галактик в стенках ячеек.

К другой длинной «стенке», иногда называемой «Великая стена», которая протянулась полосой почти на пол неба, принадлежит богатое хорошо изученное скопление в Волосах Вероники (Сoma), находящееся на расстоянии почти 300 миллионов световых лет от нас, в центре другой сверхгалактики.

Одно из крупных сгущений галактик, по-видимому, образованное несколькими скоплениями, удаленное от нас примерно на 200 миллионов световых лет, получило название «Великий Аттрактор» (от англ. attract – притягивать). Название связано с тем, что в 1980-х ученым удалось обнаружить и, главное, измерить гравитационное влияние этого уплотнения на величину скоростей галактик в окружающем пространстве. К сожалению, изучение «аттрактора» затруднено сильным межзвездным поглощением.

В 2003 на Англо-Австралийском телескопе (в Австралии) была завершена программа массового измерения лучевых скоростей внегалактических объектов, в том числе очень слабых и далеких, в определенно выбранных областях неба. В результате выполнения программы были получены оценки расстояний для рекордно большого числа (ок. 250 тыс.) отдельных галактик. Анализ трехмерной картины распределения галактик, проведенный по этим измерениям в двух противоположных областях неба (вблизи Северного и Южного полюсов Галактики), показал, что описанная выше ячеистая структура прослеживается до расстояния более миллиарда световых лет в каждую сторону, и, по-видимому, продолжается еще дальше. Очевидно, такова структура всей нашей Вселенной.

В таком случае получается, что Вселенную можно считать однородной только начиная с масштаба в несколько сотен миллионов световых лет. Куб такого или большего размера (где бы его ни поместить), будет содержать примерно одинаковое количество галактик, скоплений галактик или «войдов», а на более мелких масштабах распределение галактик нельзя считать однородным даже приблизительно. Этот важный вывод приходится учитывать при разработке космологической теории эволюции Вселенной.

Гравитация как причина возникновения структур.

Важной особенностью, отличающей пары, кратные системы, группы, скопления галактик, с одной стороны, от элементов крупномасштабной ячеистой структуры – с другой, является то, что первые являются гравитационно связанными образованиями (гравитация сдерживает их от расширения и разрушения), а вторые – нет. Галактики в сверхскоплениях, в стенках ячеек продолжают удаляться друг от друга из-за космологического расширения Вселенной, для них также выполняется закон Хаббла (с небольшими поправками, учитывающими гравитационные поля «стенок» и отдельных скоплений). Правда, ранее высказывались предположения, что и скопления – это расширяющиеся гравитационно не связанные системы, поскольку относительные скорости движения галактик в скоплениях оказались неожиданно большими (часто более тысячи км/с). Масса всей совокупности звезд всех галактик в скоплении, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы удержать вместе быстро движущиеся галактики. Предположение о быстром расширении скоплений могло бы показаться естественным, и только большой возраст галактик заставлял искать другие объяснения. Конечно, в пространстве между галактиками есть еще горячий газ. В скоплениях его масса часто превышает суммарную массу отдельных галактик, но во многих случаях и этого недостаточно для удержания галактик вместе. Должна существовать еще масса, не излучающая света, гравитационное поле которой играет ключевую роль.

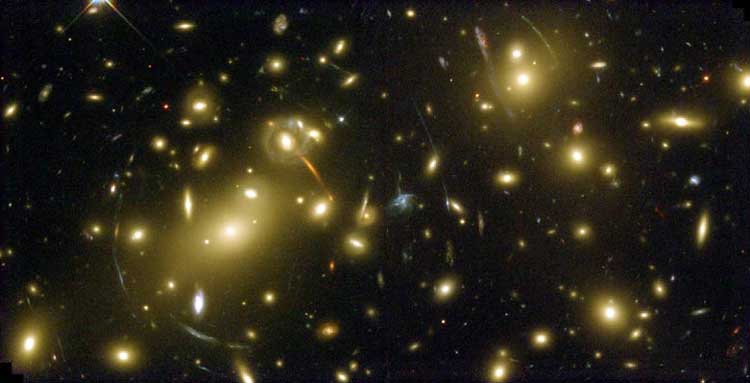

Окончательный вывод о наличии невидимой массы в скоплениях был получен, когда обнаружилось, что гравитационные поля некоторых из них отклоняют проходящие сквозь скопления световые лучи, испущенные более далекими галактиками. При удачном расположении галактик за скоплением их световые лучи искривляются и сходятся на некотором расстоянии от скопления, словно они прошли сквозь стеклянную линзу не очень хорошего качества. Гравитационное поле скопления может «построить» изображения далеких галактик. Этот эффект хорошо изучен, он так и называется – «гравитационное линзирование».

Действительно, сквозь некоторые скопления просвечивают искаженные дугообразные изображения более далеких галактик, увеличенные по размеру и усиленные по яркости гравитационной линзой. Измерения подтвердили, что одни галактики, без темной массы, не могут объяснить сильное гравитационное поле скоплений, и что масса, вызывающая эффект гравитационной линзы, достаточна для гравитационной устойчивости последних. Поэтому скопления галактик можно считать самыми крупными устойчивыми структурами в природе (это, конечно, не означает, что их размеры или внутренняя структура за миллиарды лет не меняются).

Природа темной массы еще выясняется (рассматривается несколько возможных вариантов элементарных частиц, из которых она состоит), но уже сейчас очевидно, что эта невидимая среда должна играть большую роль и в формировании крупномасштабных структур Вселенной.

По современным представлениям, на самых ранних стадиях расширения Вселенной вещество было распределено почти идеально однородно. Об этом можно судить, например, по ничтожно малой амплитуде неоднородностей яркости фонового (реликтового) излучения неба, которое было испущено обычным газом еще на догалактической стадии расширения Вселенной (эти неоднородности составляют тысячные доли процента и были обнаружены только в 1990-х после упорных многолетних поисков). Гравитация, т.е. взаимное притяжение всех материальных частиц любой природы, обладает свойством нарушать однородность, стягивать вещество в отдельные структуры, усиливать любые флуктуации плотности. Гравитационные силы постепенно замедляли расширение чуть более плотных участков, поэтому первоначально маленькие неоднородности плотности вещества должны были со временем быстро расти, вбирая в себя вещество более разреженных областей, и становиться все более «контрастными», продолжая тем не менее расширяться. Так возникла ячеистая крупномасштабная структура. В тех областях, где плотности оказывались особенно большими, гравитация могла полностью остановить расширение и сменить его на сжатие. Со временем в таких областях образовались галактики, объединенные в гравитационно связанные системы. Без привлечения темной массы очень трудно было бы объяснить, как за 13–14 млрд. лет процесса расширения едва уловимые неоднородности плотности, запечатленные в распределении яркости фонового излучения, смогли вырасти настолько, что породили наблюдаемую сложную структуру, образуемую галактиками. Мир звезд и галактик, по-видимому, вообще не смог бы возникнуть, и Вселенная осталась бы бесструктурной, если бы гравитационное поле обычного вещества не было усилено присутствием не светящейся, скрытой массы.

Компьютерные расчеты подтвердили возможность возникновения крупномасштабной ячеистой структуры из первоначально ничтожных случайных возмущений плотности в процессе расширения Вселенной. При определенных физически приемлемых начальных условиях численные модели позволили воспроизвести «на экране» процесс формирования волокон и ячеек, а в них – отдельных галактик. Насколько хорошо и полно такие компьютерные модели описывают реальную Вселенную – это вопрос, обсуждаемый в настоящее время. Здесь есть еще немало нерешенных проблем. В любом случае, изучение крупномасштабной структуры Вселенной оказалось необходимым звеном, без которого нельзя понять, как возник окружающий нас мир.

Источник