Радиальная скорость этих галактик появляется вследствие расширения вселенной

§ 3. Открытие расширения Вселенной

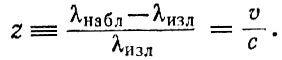

Далекие звездные системы — галактики и их скопления — являются наибольшими известными астрономам структурными единицами Вселенной. Они наблюдаются с огромных расстояний и именно изучение их движений послужило наблюдательной основой исследования кинематики Вселенной. Для далеких объектов можно измерять скорость удаления или приближения, пользуясь эффектом Доплера. Напомним, что согласно этому эффекту у приближающегося источника света все длины волн, измеренные наблюдателем, уменьшены, смещены к фиолетовому концу спектра, а для удаляющегося источника — увеличены, смещены к красному концу спектра. Величина смещения обозначается буквой z и определяется формулой

Эта формула справедлива для скоростей v, много меньших скорости света с, когда применима механика Ньютона. При скоростях, близких к световой, формула усложняется, но мы сейчас на этом останавливаться не будем, ибо будем пока рассматривать скорости, малые по сравнению со световой.

Измеряя смещение спектральных линий в спектрах небесных тел, астрономы определяют их приближение или удаление, т. е. измеряют компоненту скорости, направленную по «лучу зрения». Поэтому скорости, определенные по спектральным измерениям, носят название лучевых скоростей.

Пионером измерения лучевых скоростей у галактиь был в начале нашего века американский астрофизик В. М. Слайфер. В то время еще не были известны расстояния до галактик и велись ожесточенные споры, находятся ли они внутри нашей звездной системы — Галактики — или далеко за ее пределами. Слайфер обнаружил, чтс большинство галактик (36 из измеренных им 41) удаляется и скорость удаления доходит почти до 2000 км /сек, Приближались к нам только несколько галактик. (Как выяснилось позже, они близки к нам.) Значительно позже было выяснено, что Солнце движется вокруг центра нашей Галактики со скоростью около 250 км /сек и большая часть «скоростей приближения» этих нескольких ближайших галактик, связаны именно с тем, что Солнце сейчас движется к этим объектам.

Итак, галактики согласно Слайферу удалялись от нас. Линии в их спектрах были смещены к красному концу. Это явление получило название «красного смещения».

В двадцатые годы были измерены расстояния до галактик. Это удалось сделать с помощью пульсирующих звезд, меняющих свою яркость,- цефеид.

Эти переменные звезды обладают замечательной особенностью. Количество света, излучаемое цефеидой,- ее светимость и период изменений светимости вследствие пульсаций тесно связаны. Зная период, можно вычислить светимость. А это позволяет вычислять расстояние до цефеиды. Действительно, измерив период пульсаций по наблюдениям изменения блеска, определяем светимость цефеиды. Затем измеряется видимый блеск звезды. Видимый блеск обратно пропорционален расстоянию до цефеиды. Сравнение видимого блеска со светимостью позволяет найти расстояние до цефеиды.

Цефеиды были открыты в других галактиках. Расстояния до этих цефеид, а значит, и до галактик, в которых они находятся, оказались гораздо большими, чем размер нашей собственной Галактики. Тем самым было окончательно установлено, что галактики — это далекие звездные системы, подобные нашей.

Для установления расстояний до галактик, помимо цефеид, уже в первых работах использовались и другие методы. Так, одним из таких методов является использование ярчайших звезд в галактике, как индикатора расстояний. Ярчайшие звезды, по-видимому, имеют одинаковую светимость и в нашей Галактике и в других галактиках, и по этой «стандартной» величине можно определять расстояние. Но ярчайшие звезды имеют большую светимость, чем цефеиды, могут быть видны с больших расстояний и являются, таким образом, более мощным индикатором расстояний.

Расстояния до целого ряда галактик были определены американским астрономом Э. Хабблом.

Сравнение расстояний до галактик со скоростями их удаления (скорости были определены еще Слайфером и другими астрономами и только исправлялись за счет учета движения Солнца в Галактике) позволило Э. Хабблу установить в 1929 г. замечательную закономерность: чем дальше галактика, тем больше скорость ее удаления от нас. Оказалось, что существует простая зависимость между скоростью удаления галактики и расстоянием до нее:

Коэффициент пропорциональности Н называют теперь постоянной Хаббла.

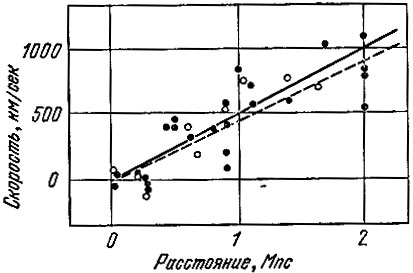

Рис. 3. Зависимость лучевая скорость — расстояние для галактик по Э. Хабблу (прерывистая линия — по данным 1929 г., cплошная линия — по данным 1936 г.)

График зависимости скоростей удаления галактик от их расстояний, на основе которого Хаббл вывел свой закон, представлен на рис. 3 * . Согласно этому графику постоянная Хаббла равна приблизительно Н ≈ 500 км /сек*Мnс. Со времени открытия Хаббла прошло около 50 лет. Неизмеримо возросла мощность астрономических исследований, и эти исследования подтвердили закон Хаббла (8) — закон пропорциональности скорости удаления галактик их расстоянию. Однако оказалось, что величина коэффициента пропорциональности Я была Хабблом сильно завышена. Согласно современным оценкам величина Н почти в десять раз меньше. О причинах этой ошибки мы скажем в § 5, а сейчас вернемся к принципиальному значению открытия Хаббла.

* ( Заметим уже здесь, что разброс точек на графике — отклонение от прямой линии — связан не только с неизбежными ошибками наблюдений, но и с наличием, у галактик случайных скоростей помимо общей скорости по закону Хаббла.)

Это открытие показывало, что галактики удаляются от нас во все стороны и скорость этого удаления прямо пропорциональна расстоянию.

Этот факт вызывает невольно удивление: почему именно от нас, от Галактики происходит разбегание других галактик. Неужели мы находимся в центре Вселенной?

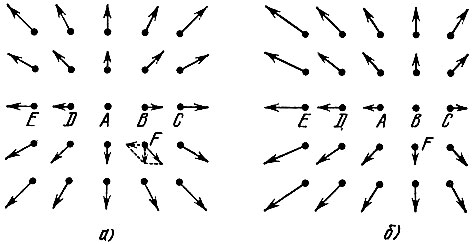

Такой вывод неправилен. Дело в том, что галактики удаляются не только от нашей Галактики, но и друг от друга. Если бы мы находились в другой галактике, то видели бы точно такую же картину разбегания, как и из нашей звездной системы. Чтобы понять это, обратимся к рисунку 4. Пусть мы находимся в галактике A и рассматрив аем ее как неподвижную (рис. 4, а). Рассмотрим сначала галактики, находящиеся на одной прямой линии. Галактики В, С, . удаляются от нас направо со все возрастающими скоростями. Галактики D, Е . удаляются от нас налево. Перейдем из галактики A в галактику В и будем ее считать неподвижной (рис. 4, б). Теперь, чтобы определить скорости всех галактик относительно

В, надо вычесть из скоростей, изображенных на рис. 4, а, величину скорости галактики В.

Рис. 4. а) Картина удаления галактик как ее видит наблюдатель из A. б) Картина удаления галактик как ее видит наблюдатель из В (по В. А. Бронштэну)

Теперь А удаляется от В налево с той же скоростью, что на рис. 4, а В удалялось направо от А. Галактика D удаляется с удвоенной скоростью и т. д. Удаление же С происходит относительно В с меньшей скоростью, чем относительно A, но она и ближе к В. В целом картина удаления галактик от В такая же — скорости пропорциональны расстоянию как и от A. Для простоты мы рассматривали галактики на одной прямой линии, но легко понять, что и в общем случае вывод остается прежним: с точки зрения наблюдателя в любой галактике картина выглядит так, как будто галактики разбегаются именно от него.

Действительно, после перехода в галактику В для получения картины движения всех остальных галактик по отношению к ней необходимо вычесть из скоростей галактик на рис. 4, а векторно скорость галактики В (как показано для галактики F на рис. 4, а). В результате получим картину рис. 4, б.

Вероятно, можно еще проще убедиться в том, что картина расширения, связанная с законом Хаббла, представляется одинаковой для наблюдателя, находящегося в любой точке пространства. Возьмем однородный шар и затем увеличим его. размеры, скажем, вдвое, так, чтобы шар оставался по-прежнему однородным. Ясно, что при этом расстояния между любыми парами точек внутри шара тоже увеличатся вдвое, как бы мы эти точки ни выбирали внутри шара. Значит, при раздувании шара, где бы наблюдатель ни находился внутри его, он будет видеть одинаковую картину удаления от него всех точек внутри шара. Если взять шар неограниченно большого размера, то мы и получим картину, описанную выше, не зависящую от положения наблюдателя.

Итак, фундаментальный наблюдательный факт заключается в том, что галактики разбегаются друг от друга — Вселенная расширяется. Это является блестящим подтверждением вывода теории Фридмана о нестационарности Вселенной.

Иногда задают следующий вопрос. Пусть скопления галактик в среднем равномерно заполняют всю Вселенную (в дальнейшем мы увидим, что есть веские основания в пользу такого предположения). Тогда спрашивается: «куда», «во что» расширяется Вселенная? Этот вопрос неправилен сам по себе. Вселенная — это все, что существует. Вне Вселенной ничего нет. Причем нет не только галактик или какой-либо другой материи, но и вообще ничего — ни пространства, ни времени. Нет той пустоты, в которую можно расширяться. Но для расширения Вселенной и не требуется ничего вне ее. Поясним это наглядным примером. Пусть имеется бесконечная плоскость, на которую нанесены равномерно точки — галактики. Растянем теперь эту плоскость во всех направлениях равномерно так, чтобы расстояния между точками увеличились. Спрашивается, куда же растягивалась плоскость? Ведь она и так простиралась до бесконечности. Очевидно, таковы свойства бесконечности. Увеличив бесконечность вдвое, будем иметь все ту же бесконечность!

Но возникает еще один важнейший вопрос: почему Вселенная именно расширяется? Что придало скорости галактикам? Еще раз напомним, что теории тяготения как Ньютона, так и Эйнштейна не отвечают на этот вопрос. Галактики сейчас движутся по инерции и их скорость тормозится тяготением, именно это торможение описывает теория тяготения — формула (6). К вопросу о том, почему Вселенная расширяется, мы вернемся в гл. 5.

В заключение параграфа сделаем еще следующее замечание. Иногда приходится слышать утверждение, что вследствие расширения Вселенной расширяется все на свете: не только галактики разбегаются, но и сами галактики расширяются, расшираются отдельные звезды, наша Земля — вообще все тела. Это, конечно, неверно. Разбегание галактик вообще никак не влияет на отдельные тела. Мы видели, что бесконечное однородное вещество не создает никакого тяготения внутри шаровой полости, т. е. никак не влияет на тела. Точно так же как в разлетающемся облаке газа отдельные молекулы не расширяются, точно так же и в расширяющейся Вселенной гравитационно связанные тела — галактики, звезды, Земля — не подвержены космологическому расширению * . Разумеется, они могут и расширяться и сжиматься, но это вызывается внутренними причинами — процессами, которые происходят внутри этих тел.

* ( Можно высказать еще более сильное утверждение: если бы расширялись пропорционально размерам абсолютно все тела, включая и атомы, то это расширение было бы ненаблюдаемо. Действительно, тогда бы не существовало неизменного эталона, по отношению к которому измеряется расширение.)

Источник

Скорость движения Солнца и Галактики во Вселенной

В данной статье рассматривается скорость движения Солнца и Галактики относительно разных систем отсчета:

— скорость движения Солнца в Галактике относительно ближайших звезд, видимых звезд и центра Млечного Пути;

— скорость движения Галактики относительно местной группы галактик, удаленных звездных скоплений и реликтового излучения.

Краткая характеристика Галактики Млечный Путь.

Описание Галактики.

Прежде чем приступить к изучению скорости движения Солнца и Галактики во Вселенной, познакомимся с нашей Галактикой поближе.

Мы живем как бы в гигантском «звездном городе». Вернее – в нем «живет» наше Солнце. Населением этого «города» являются разнообразные звезды, и «проживает» их в нем более двухсот миллиардов. Несметное множество солнц рождается в нем, переживает свою молодость, средний возраст и старость – проходят долгий и сложный жизненный путь, длящийся миллиарды лет.

Громадны размеры этого «звездного города» — Галактики. Расстояния между соседними звездами в среднем равны тысячам миллиардов километров (6*1013 км). А таких соседей свыше 200 миллиардов.

Если бы мы со скоростью света (300 000 км/сек) мчались от одного конца Галактики до другого, на это ушло бы около 100 тысяч лет.

Вся наша звездная система медленно вращается, как гигантское колесо, состоящее из миллиардов солнц.

В центре Галактики, по всей видимости, располагается сверхмассивная чёрная дыра (Стрелец A*) (около 4,3 миллиона солнечных масс) вокруг которой, предположительно, вращается чёрная дыра средней массы от 1000 до 10 000 масс Солнца и периодом обращения около 100 лет и несколько тысяч сравнительно небольших. Их совместное гравитационное действие на соседние звёзды заставляет последние двигаться по необычным траекториям. Существует предположение, что большинство галактик имеет сверхмассивные чёрные дыры в своем ядре.

Для центральных участков Галактики характерна сильная концентрация звёзд: в каждом кубическом парсеке вблизи центра их содержатся многие тысячи. Расстояния между звёздами в десятки и сотни раз меньше, чем в окрестностях Солнца.

Ядро Галактики с огромной силой притягивает все остальные звезды. Но громадное количество звезд расселено и по всему «звездному городу». А они тоже притягивают друг друга в разных направлениях, и это сложно влияет на движение каждой звезды. Поэтому Солнце и миллиарды других звезд в основном движутся по круговым путям или эллипсам вокруг центра Галактики. Но это лишь «в основном» — присмотревшись, мы увидели бы, что они движутся по более сложным кривым, извивающимся путям среди окружающих звезд.

Характеристика Галактики Млечный Путь:

Место нахождения Солнца в Галактике.

Где в Галактике находится Солнце и движется ли оно (а с ним и Земля, и мы с вами)? Не находимся ли мы в «центре города» или хотя бы где-нибудь недалеко от него? Исследования показали, что Солнце и солнечная система расположены на громадном расстоянии от центра Галактики, ближе к «городским окраинам» (26 000 ± 1 400 св. лет).

Солнце расположено в плоскости нашей Галактики и удалено от ее центра на 8 кпк и от плоскости Галактики примерно на 25 пк (1 пк (парсек) = 3,2616 светового года). В области Галактики, где расположено Солнце, звездная плотность составляет 0,12 звезд на пк3.

Скорость движения Солнца в Галактике.

Скорость движения Солнца в Галактике принято рассматривать относительно разных систем отсчета:

— Относительно ближайших звезд.

— Относительно всех ярких звезд, видимых невооруженным глазом.

— Относительно межзвездного газа.

— Относительно центра Галактики.

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

1. Скорость движения Солнца в Галактике относительно ближайших звезд.

Подобно тому, как скорость летящего самолета рассматривается по отношению к Земле, не учитывая полета самой Земли, так и скорость движения Солнца можно определить относительно ближайших к нему звезд. Таким, как звезды системы Сириус, Альфа Центавра и др.

Эта скорость движения Солнца в Галактике сравнительно невелика: всего 20 км/сек или 4 а.е. (1астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца – 149,6 млн км.)

Солнце относительно ближайших звезд движется по направлению к точке (апексу), лежащей на границе созвездий Геркулеса и Лиры, примерно под углом 25° к плоскости Галактики. Экваториальные координаты апекса = 270°, = 30°.

2. Скорость движения Солнца в Галактике относительно видимых звезд.

Если рассматривать движение Солнца в Галактике Млечный Путь относительно всех звезд, видимых без телескопа, то его скорость и того меньше.

Скорость движения Солнца в Галактике относительно видимых звезд составляет — 15 км/сек или 3 а.е.

Апекс движения Солнца в данном случае также лежит в созвездии Геркулеса и имеет следующие экваториальные координаты: = 265°, = 21°.

3. Скорость движения Солнца в Галактике относительно межзвездного газа.

Следующий объект Галактики, относительно которого мы рассмотрим скорость движения Солнца, — это межзвездный газ.

Вселенские просторы далеко не так пустынны, как считалось долгое время. Хотя и в небольших количествах, но везде присутствует межзвездный газ, наполняя собой все уголки мирозданья. На межзвездный газ, при кажущейся пустоте незаполненного пространства Вселенной, приходится почти 99% от совокупной массы всех космических объектов. Плотные и холодные формы межзвездного газа, содержащие водород, гелий и минимальные объемы тяжелых элементов (железо, алюминий, никель, титан, кальций), находятся в молекулярном состоянии, соединяясь в обширные облачные поля. Обычно в составе межзвездного газа элементы распределены следующим образом: водород – 89%, гелий – 9%, углерод, кислород, азот – около 0,2-0,3%.

Облака межзвездного газа могут не только упорядоченно вращаться вокруг галактических центров, но и обладать нестабильным ускорением. В течение нескольких десятков миллионов лет они догоняют друг друга и сталкиваются, образуя комплексы из пыли и газа.

В нашей Галактике основной объем межзвездного газа сосредоточен в спиральных рукавах, один из коридоров которых расположен рядом с Солнечной системой.

Скорость движения Солнца в Галактике относительно межзвездного газа: 22-25 км/сек.

Межзвездный газ в ближайших окрестностях Солнца имеет значительную собственную скорость (20-25 км/с) относительно ближайших звезд. Под его влиянием апекс движения Солнца смещается в сторону созвездия Змееносца ( = 258°, = -17°). Разница в направлении движения около 45°.

4. Скорость движения Солнца в Галактике относительно центра Галактики.

В трех рассмотренных выше пунктах речь идет о так называемой пекулярной, относительной скорости движения Солнца. Иными словами, пекулярная скорость — это скорость относительно космической системы отсчета.

Но Солнце, ближайшие к нему звезды, местное межзвездное облако все вместе участвуют в более масштабном движении – движении вокруг центра Галактики.

И здесь речь идет уже о совсем других скоростях.

Скорость движения Солнца вокруг центра Галактики огромна по земным меркам — 200-220 км/сек (около 850 000 км/час) или больше 40 а.е. / год.

Точную скорость Солнца вокруг центра Галактики определить невозможно, ведь центр Галактики скрыт от нас за плотными облаками межзвездной пыли. Однако все новые и новые открытия в этой области все уменьшают расчетную скорость нашего солнца. Еще совсем недавно говорили о 230-240 км/сек.

Солнечная система в Галактике движется по направлению к созвездию Лебедя.

Движение Солнца в Галактике происходит перпендикулярно направлению на центр Галактики. Отсюда галактические координаты апекса: l = 90°, b = 0° или в более привычных экваториальных координатах — = 318°, = 48°. Поскольку это движение обращения, апекс смещается и совершает полный круг за «галактический год», примерно 250 миллионов лет; угловая его скорость

5″ / 1000 лет, т.е. координаты апекса смещаются на полтора градуса за миллион лет.

Нашей Земле от роду около 30 таких «галактических лет».

Кстати, интересный факт на тему скорости движения Солнца в Галактике:

Скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики почти совпадает со скоростью волны уплотнения, образующей спиральный рукав. Такая ситуация является нетипичной для Галактики в целом: спиральные рукава вращаются с постоянной угловой скоростью, как спицы в колесах, а движение звёзд происходит с другой закономерностью, поэтому почти всё звёздное население диска то попадает внутрь спиральных рукавов, то выпадает из них. Единственное место, где скорости звёзд и спиральных рукавов совпадают — это так называемый коротационный круг, и именно на нём расположено Солнце.

Для Земли это обстоятельство чрезвычайно важно, поскольку в спиральных рукавах происходят бурные процессы, образующие мощное излучение, губительное для всего живого. И никакая атмосфера не смогла бы от него защитить. Но наша планета существует в сравнительно спокойном месте Галактики и в течение сотен миллионов (или даже миллиардов) лет не подвергалась воздействию этих космических катаклизмов. Возможно, именно поэтому на Земле смогла зародиться и сохраниться жизнь.

Скорость движения Галактики во Вселенной.

Скорость движения Галактики во Вселенной принято рассматривать относительно разных систем отсчета:

— Относительно Местной группы галактик (скорость сближения с галактикой Андромеда).

— Относительно удаленных галактик и скоплений галактик (скорость движения Галактики в составе местной группы галактик к созвездию Девы).

— Относительно реликтового излучения (скорость движения всех галактик в ближайшей к нам части Вселенной к Великому Аттрактору – скоплению огромных сверхгалактик).

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

1. Скорость движения Галактики Млечный Путь к Андромеде.

Наша Галактика Млечный Путь также не стоит на месте, а гравитационно притягивается и сближается с галактикой Андромеда со скоростью 100-150 км/с. Основной компонент скорости сближения галактик принадлежит Млечному Пути.

Поперечная составляющая движения точно не известна, и беспокойства о столкновении преждевременны. Дополнительный вклад в это движение вносит и массивная галактика M33, находящаяся примерно в том же направлении, что и галактика Андромеды. В целом скорость движения нашей Галактики относительно барицентра Местной группы галактик около 100 км / сек примерно в направлении Андромеда/Ящерица (l = 100, b = -4, = 333, = 52), однако эти данные еще весьма приблизительны. Это весьма скромная относительная скорость: Галактика смещается на собственный диаметр за две-три сотни миллионов лет или, очень примерно, за галактический год.

2. Скорость движения Галактики Млечный Путь к скоплению Девы.

В свою очередь, группа галактик, в которую входит и наш Млечный путь, как некое единое целое, движется к большому скоплению Девы со скоростью 400 км/с. Это движение также обусловлено гравитационными силами и осуществляется относительно удаленных скоплений галактик.

3. Скорость движения Галактики во Вселенной. На Великий Аттрактор!

Реликтовое излучение.

Согласно теории Большого Взрыва, ранняя Вселенная представляла собой горячую плазму, состоящую из электронов, барионов и постоянно излучающихся, поглощающихся и вновь переизлучающихся фотонов.

По мере расширения Вселенной плазма остывала и на определённом этапе замедлившиеся электроны получили возможность соединяться с замедлившимися протонами (ядрами водорода) и альфа-частицами (ядрами гелия), образуя атомы (этот процесс называется рекомбинацией).

Это случилось при температуре плазмы около 3000 К и примерном возрасте Вселенной 400 000 лет. Свободного пространства между частицами стало больше, заряженных частиц стало меньше, фотоны перестали так часто рассеиваться и теперь могли свободно перемещаться в пространстве, практически не взаимодействуя с веществом.

Те фотоны, которые были в то время излучены плазмой в сторону будущего расположения Земли, до сих пор достигают нашей планеты через пространство продолжающей расширяться вселенной. Эти фотоны составляют реликтовое излучение, представляющее собой равномерно заполняющее Вселенную тепловое излучение.

Существование реликтового излучения было предсказано теоретически Г. Гамовым в рамках теории Большого взрыва. Экспериментально его существование было подтверждено в 1965 году.

Скорость движения Галактики относительно реликтового излучения.

Позже началось изучение скорости движения Галактик относительно реликтового излучения. Определяется это движение измерением неравномерности температуры реликтового излучения в разных направлениях.

Температура излучения имеет максимум в направлении движения и минимум в противоположном направлении. Степень отклонения распределения температуры от изотропного (2,7 К) зависит от величины скорости. Из анализа наблюдательных данных следует, что Солнце движется относительно реликтового излучения со скоростью 400 км/с в направлении =11,6, =-12 .

Такие измерения показали также и другую важную вещь: все галактики в ближайшей к нам части Вселенной, включая не только нашу Местную группу, но и скопление Девы и другие скопления, движутся относительно фонового реликтового излучения с неожиданно большой скоростью.

Для Местной группы галактик она составляет 600-650 км / сек с апексом в созвездии Гидра (=166, =-27). Выглядит это так, что где-то в глубинах Вселенной существует огромный кластер многих сверхскоплений, притягивающий материю нашей части Вселенной. Этот кластер был назван Великим Аттрактором — от английского слова «attract» — притягивать.

Поскольку галактики, входящие в состав Великого Аттрактора, скрыты межзвездной пылью, входящей в состав Млечного Пути, картографирование Аттрактора удалось выполнить только в последние годы с помощью радиотелескопов.

Великий Аттрактор находится на пересечении нескольких сверхскоплений галактик. Средняя плотность вещества в этом районе ненамного больше средней плотности Вселенной. Но за счет гигантских размеров его масса оказывается настолько велика и сила притяжения столь огромна, что не только наша звездная система, но и другие галактики и их скопления поблизости движутся в направлении Великого Аттрактора, формируя огромный поток галактик.

Итак, подведем итоги.

Скорость движения Солнца в Галактике и Галактики во Вселенной. Сводная таблица.

Иерархия движений, в которых принимает участие наша планета:

— вращение Земли вокруг Солнца;

— вращение вместе с Солнцем вокруг центра нашей Галактики;

— движение относительно центра Местной группы галактик вместе со всей Галактикой под действием гравитационного притяжения созвездия Андромеда (галактики М31);

— движение к скоплению галактик в созвездии Девы;

— движение к Великому Аттрактору.

Скорость движения Солнца в Галактике и скорость движения Галактики Млечный Путь во Вселенной. Сводная таблица.

Сложно себе представить, а еще сложнее рассчитать, как далеко мы перемещаемся каждую секунду. Расстояния эти — огромны, а погрешности в таких расчетах пока еще достаточно велики. Вот какими данными располагает наука на сегодняшний день.

Источник