Радиолокация Луны и планет

Еще в 1928 году, когда большинство радиолюбителей пользовались примитивными детекторными приемниками, советские ученые Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси рассматривали вопрос о посылке радиосигнала на Луну и приеме на Земле радиоэха. Тогда это была только смелая мечта, далеко опережавшая действительность. Но такова характерная черта больших ученых — их мысль опережает факты и видит то, что становится реальностью лишь в будущем.

В годы второй мировой войны Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси снова вернулись к занимавшей их идее. Теперь настали другие времена. Радиолокация прочно вошла в практику военной жизни, и радиолокаторы уверенно нащупывали невидимые цели.

Советские ученые на основе новых данных подсчитали, какова должна быть мощность радиолокатора и другие его качества, чтобы с его помощью можно было осуществить радиолокацию Луны. Научная ценность такого эксперимента была вне сомнений. Ведь до сих пор, чтобы определить расстояние до Луны, приходилось наблюдать ее положение среди звезд одновременно из двух достаточно удаленных друг от друга обсерваторий. Радиолокация решила бы ту же задачу при наблюдениях из одного пункта. Учитывая быстрый прогресс радиотехники, можно было ожидать, что радиолокационные измерения астрономических расстояний дадут результаты гораздо более точные, чем те, которые были получены в прошлом.

Трудности, однако, оказались огромными. Расчеты показали, что при прочих равных условиях мощность отраженного сигнала убывает обратно пропорционально четвертой степени расстояния до цели. Получалось, что лунный радиолокатор должен обладать примерно в тысячу раз большей чувствительностью, чем обычная радиолокационная станция береговой обороны, обнаруживавшая в те годы самолет неприятеля с расстояния в двести километров.

И все же проект казался довольно убедительным, и уверенность его авторов в успехе вскоре была оправдана фактами.

В начале 1946 года почти одновременно, но с различными установками, венгерские и американские радиофизики осуществили радиолокацию Луны.

На Луну посылались мощные импульсы радиоволн длиной 2,7 м. Каждый импульс имел продолжительность 0,25 секунды, причем пауза между импульсами составляла 4 секунды. Антенна радиолокатора была еще весьма несовершенна: она могла поворачиваться только вокруг вертикальной оси. Поэтому исследования велись лишь при восходе или заходе Луны, когда последняя находилась вблизи горизонта.

Приемное устройство радиолокатора уверенно зафиксировало слабый отраженный сигнал, лунное радиоэхо.

Путь до Луны и обратно радиоволны совершили всего за 2,6 сек, что, впрочем, при их невообразимо большой скорости не должно вызывать удивления. Точность этого первого радиоизмерения из-за несовершенства аппаратуры была еще очень низка, но все же совпадение с известными ранее данными было весьма хорошее.

Позже радиолокация Луны была повторена на многих обсерваториях, и с каждым разом со все большей точностью и, конечно, с большей легкостью.

Большие возможности радиолокации обнаружились при наблюдении так называемой либрации Луны. Под этим термином астрономы понимают своеобразные «покачивания» лунного шара, вызванные отчасти геометрическими причинами (условиями видимости), отчасти причинами физического характера. Благодаря либрации земной наблюдатель видит не половину, а около 60% лунного шара. Значит, либрация позволяет нам иногда «заглядывать» за край видимого лунного диска и наблюдать пограничные районы обратной стороны Луны.

При «покачивании», или либрации, Луны один ее край приближается к наблюдателю, а другой удаляется. Скорость этого движения очень мала — порядка 1 м/сек, что меньше даже скорости пешехода. Но радиолокатор способен, оказывается, обнаружить и такие смещения.

Радиолокатор посылает на Луну волны определенной длины. Естественно, что и отраженный радиосигнал будет обладать той же длиной волны. Можно сказать, что радиоспектр отраженного сигнала представляет собой одну определенную «радиолинию».

Если бы Луна не «покачивалась» относительно земного наблюдателя, радиоспектры посланного и отраженного импульса были бы совершенно одинаковы. На самом же деле разница, хотя и небольшая, все же есть. Радиоволна, отразившись от того края Луны, который приближается к земному наблюдателю, по принципу Доплера будет иметь несколько большую частоту и, следовательно, меньшую длину, чем радиоволна, посланная на Луну. Для другого, удаляющегося края Луны должен наблюдаться противоположный эффект. В результате «радиолиния» в радиоспектре отраженного импульса будет более широкой, растянутой, чем «радиолиния» посланного импульса. По величине расширения можно вычислить скорость удаления краев Луны. Этим же методом можно определять периоды вращения планет вокруг оси и скорости их движения по орбите.

Раньше требовались многолетние высокоточные оптические наблюдения Луны, чтобы затем после долгих вычислений получить величину либрации. Радиолокаторы решили эту задачу, так сказать, непосредственно и несравненно быстрее.

При каждом измерении пользуются некоторым эталоном — меркой, употребляемой как единица длины. Для измерений на земной поверхности таким основным эталоном длины служит метр. Для астрономических расстояний ни метр, ни даже километр не являются вполне подходящей единицей масштаба — слишком уж велики расстояния между небесными телами. Поэтому астрономы употребляют вместо метра гораздо более крупную единицу длины. Называется она «астрономической единицей» (сокращенно «а. е.»). По определению астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца. Чтобы связать астрономические измерения длины с чисто земными мерками расстояний, астрономическую единицу в конечном счете сопоставляют с метром, то есть, проще говоря, выражают астрономическую единицу в метрах или километрах.

Во времена Иоганна Кеплера (XVII век) величину астрономической единицы еще не знали — она впервые была найдена только век спустя. Не были известны и расстояния от Солнца до других планет Солнечной системы. Тем не менее третий закон Кеплера гласит, что «квадраты времен обращения планет вокруг Солнца относятся между собой как кубы их средних расстояний до Солнца». Каким же образом, не зная расстояний планет до Солнца, Кеплер мог открыть этот важный закон?

Весь секрет, оказывается, в том, что, не зная абсолютных (выраженных в километрах) расстояний планет до Солнца, можно сравнительно просто из наблюдений вычислить их относительные расстояния, то есть узнать, во сколько раз одна планета дальше от Солнца, чем другая.

Зная же относительные расстояния планет от Солнца, можно сделать чертеж Солнечной системы. В нем не будет хватать только одного — масштаба. Если бы можно было указать, чему равно расстояние в километрах между любыми двумя телами на чертеже, то, очевидно, этим самым был бы введен масштаб чертежа, и в единицах данного масштаба сразу можно было бы получить расстояние всех планет до Солнца.

До применения радиолокации среднее расстояние от Земли до Солнца, то есть астрономическая единица, считалось равным 149 504 000 км. Эта величина измерена не абсолютно точно, а приближенно с ошибкой в 17 000 км в ту или другую сторону.

Кое-кого из читателей может ужаснуть эта ошибка. Может быть, даже они усомнятся, стоит ли называть астрономию точной наукой. Такие упреки, конечно, несправедливы. Точность измерения характеризуется не абсолютной величиной ошибки (или, как говорят, абсолютной ошибкой), а ее отношением к измеряемому расстоянию. С этой точки зрения расстояние от Земли до Солнца измерено очень точно — относительная ошибка не превышает сотых долей процента. Но постоянное стремление к повышению точности характерно для любой точной науки. Поэтому можно понять астрономов, когда они снова и снова уточняют масштаб Солнечной системы и стремятся применить самые совершенные методы для измерения астрономической единицы. Вот тут-то и приходит на помощь радиоастрономия.

Совершенно очевидно, что радиолокация планет из-за их удаленности несравненно труднее радиолокации Луны. Не забудьте, что мощность радиоэха падает обратно пропорционально четвертой степени расстояния, то есть очень сильно. Но современная радиотехника преодолела и эти трудности.

В феврале 1958 года американскими учеными впервые проведена радиолокация ближайшей из планет — Венеры, а в сентябре того же года поймано радиоэхо от Солнца.

Во время радиолокации Венера находилась в 43 миллионах километров от Земли. Значит, радиоволне требовалось примерно 5 минут для путешествия «туда и обратно». Сигналы подавались в течение 4 минут 30 секунд, а следующие 5 минут «подслушивалось» радиоэхо. Длительная посылка радиосигналов была вызвана необходимостью — при коротком импульсе единичное отражение от Венеры не могло наблюдаться.

Даже с такими ухищрениями разобраться в принятых радиосигналах было нелегко. Крайне слабые, отраженные от Венеры радиоволны маскировались собственными шумами приемной аппаратуры. Только электронные вычислительные машины после почти годовой обработки наблюдений наконец доказали, что радиолокатор все-таки принял очень слабое радиоэхо от Венеры. После первого успеха радиолокация Венеры была повторена еще несколько раз.

Радиоэхо от Венеры получилось в 10 миллионов раз более слабым, чем радиоэхо от Луны. Но радиолокаторы его все-таки поймали — таков прогресс радиотехники за какие-нибудь двенадцать лет.

Гораздо более уверенно и с лучшими результатами провели радиолокацию Венеры в апреле 1961 года советские ученые. По их данным удалось уточнить величину астрономической единицы. Оказалось, что Солнце на 95 300 км дальше от Земли, чем думали до тех пор, и астрономическая единица равна 149 599 300 км. Ошибка в этом измерении не превышает 2000 км в ту или другую сторону, что по отношению к измеренному расстоянию составляет всего лишь тысячные доли процента!

Теперь величину астрономической единицы знают еще точнее, что позволяет с меньшими ошибками вычислять траектории космических ракет, а это имеет большое значение для межпланетных путешествий.

Солнце для радиолокатора гораздо более крупная цель, чем Венера. Но зато Солнце — само мощный источник космических радиоволн. Чтобы эти радиоволны не «заглушили» радиоэхо, отраженный от Солнца радиосигнал должен быть по крайней мере в сто раз сильнее сигнала, отраженного от Венеры.

Радиолокация Солнца впервые проводилась так. Передатчик включался с интервалами в 30 секунд в продолжение 15 минут. Наблюдения начались в сентябре 1958 года и были продолжены весной 1959 года. При обработке также пришлось прибегнуть к помощи электронных вычислительных машин. В хорошем согласии с предварительными расчетами получилось, что радиосигнал, посланный с Земли, отразился от тех слоев солнечной короны, которые находятся на расстоянии 1,7 радиуса Солнца от его поверхности.

Еще в 1959 году радиолокация Меркурия показала, что сутки на этой планете близки к 59 земным суткам, то есть Меркурий не обращен всегда к Солнцу одной стороной, как считалось до этого. Радиолокаторы выяснили также, что сутки на Венере в 243 раза длиннее земных, причем Венера вращается в направлении с востока на запад, то есть в сторону, обратную вращению всех остальных планет.

Источник

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ, раздел астрономии, изучающий небесные тела путем посылки к ним зондирующего радиосигнала и анализа отраженного радиоэха. Система из передатчика, антенны и приемника – радиолокатор (радар) – может располагаться как на Земле, так и на космическом аппарате. Радиолокационная астрономия, в отличие от радиоастрономии, изучает не собственное радиоизлучение небесных тел, а отраженные от них сигналы.

Удобство радиолокации состоит в том, что, измеряя время прохождения сигнала туда и обратно, можно с высокой точностью определять расстояние до объекта, а по изменению частоты сигнала – скорость объекта (принцип Доплера). Но поскольку мощность отраженного сигнала быстро убывает с расстоянием, пока радиолокационным исследованиям доступны лишь тела Солнечной системы.

Историческая справка.

В 1930-е годы возникло подозрение, что радиосигналы иногда отражаются от ионизованных метеорных следов в атмосфере; окончательно это подтвердили Ч.Лал и К.Венкатараман в Индии в 1941. Первое радиоэхо от метеоров с помощью специальных радаров получили Дж.Хей и Г.Стюарт в Англии в 1946. В том же году радиолокацию Луны осуществили Дж.ДеВитт в США и З.Бэй в Венгрии. По существу, это стало первыми экспериментами в астрономии; до тех пор астрономы только наблюдали за небесными телами, никак не воздействуя на них.

Специалисты Англии, СССР и США почти одновременно в 1961 предприняли локацию Венеры для измерения расстояния до нее, а повторив эксперимент в 1964, довели точность измерения до нескольких километров. С помощью современных радаров проводят также локацию Солнца, Меркурия, Марса, Юпитера и его галилеевых спутников, Сатурна, его колец и спутника Титана, астероидов и ядер комет. Вслед за радиолокацией началось активное исследование небесных тел с помощью космических зондов. Но и локация осталась очень полезным методом в астрономии. К радиолокации добавилась лазерная локация Луны с использованием доставленных на ее поверхность отражателей оптических импульсов. Этот метод позволяет регулярно измерять расстояние между Землей и Луной с точностью до 1 см, что очень важно для изучения сложного относительного движения этих двух небесных тел.

Аппаратура для регистрации отраженного сигнала.

Чтобы сигнал наземного передатчика прошел сквозь ионосферу Земли, его излучение должно быть достаточно коротковолновым – короче 20 м. При прохождении сигнала от передатчика до объекта плотность его мощности уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Часть импульса отражается от объекта, и по пути к Земле его мощность вновь уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. В итоге энергия принятого радиоэха обратно пропорциональна четвертой степени расстояния до объекта. Вот почему радарные методы применимы лишь для ближайших тел Солнечной системы, но и при этом требуются очень мощные передатчики, гигантские антенны и сверхчувствительные приемники.

Учитывая, что время пути сигнала до планет велико, используют длинные импульсы, а полосу пропускания приемников делают широкой, поскольку из-за эффекта Доплера частотный диапазон отраженного сигнала оказывается сдвинутым за счет движения объекта и расширенным за счет его вращения (разные части вращающегося объекта движутся с разными лучевыми скоростями).

Метеоры.

Для исследования метеоров используются стандартные авиационные радары, но на более длинной волне. Двигаясь с высокой скоростью в атмосфере, метеорные частицы оставляют за собой ионизованный след, от которого отражаются радиоволны. Обычно этот след возникает на высоте 80–110 км и сохраняется от одной до нескольких секунд. По характеру отраженных импульсов можно судить о размере, скорости и направлении полета частицы, а также о строении атмосферы на этих высотах.

До полетов на Луну ее радиолокация дала много полезных сведений. Используя волны разной длины – от 8 мм до 20 м, – по характеру их взаимодействия с лунной поверхностью узнали ее диэлектрическую постоянную, что позволило приблизительно определить состав грунта. По величине рассеяния волн определили степень неровности лунной поверхности. Оказалось, что поверхность материковых и морских районов Луны заметно различается.

Планеты.

Планеты от нас значительно дальше Луны, поэтому для их локации требуется гораздо более мощное оборудование. Например, сигнал, отраженный от Венеры, в 10 млн. раз слабее, чем от Луны. Полеты к планетам требуют точного знания расстояния до них, поэтому в начале 1960-х годов с помощью значительно более мощных радиолокаторов было точно измерено расстояние до Венеры, уточнившее и все прочие расстояния в Солнечной системе. См. также НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА.

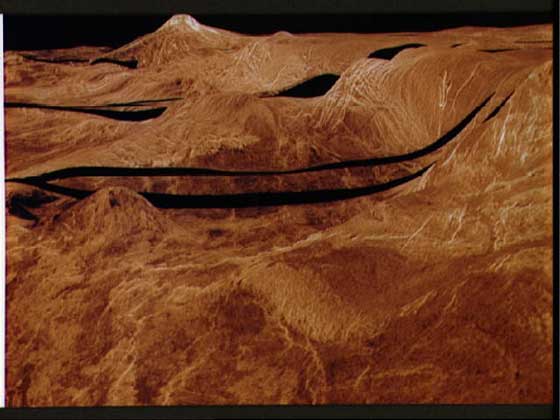

Результаты локации позволили уточнить орбиты планет, их диаметры и скорость вращения. О вращении Венеры, покрытой облаками, до этих экспериментов вообще ничего не было известно. Локация показала, что ее сутки в 243 раза дольше земных, т.е. на 18 дней дольше венерианского года. Локация Венеры с Земли позволила также впервые «взглянуть» на ее поверхность. С помощью метода «запаздывание–смещение», суть которого поясняется ниже рисунком, были получены (с разрешением 3 км) карты Венеры двух типов: на одних показана степень отражения радиоволн от различных участков поверхности, а на других – перепады высот между ними. Вместе они позволяют изучать топографию Венеры, ее горы, кратеры и долины, а также судить о структуре ее поверхности. Значительно более подробными оказались карты Венеры, полученные радарами с борта межпланетных зондов «Пионер-Венера-1» (1978), «Венера-15, -16» (1983) и «Магеллан» (1990), ставших спутниками Венеры: на лучших из них различимы детали поверхности размером до 100 м.

Радиолокация Меркурия показала, что период его вращения вокруг оси составляет около 59 земных суток и не совпадает с орбитальным периодом длительностью 88 сут, как считалось до этого. Поэтому Солнце освещает оба полушария планеты, а не одно, как думали раньше.

Локация Марса выявила на его поверхности большие перепады высот – до 15 км. Позже наблюдения с околомарсианской орбиты подтвердили, что на Марсе действительно есть горы такой высоты. Методом радиолокации изучали также кольца Сатурна, спутники Юпитера, астероиды и ядра комет.

Солнце.

Огромный размер Солнца делает его (как и близкую Луну) привлекательным объектом для радиолокации. Однако к Солнцу нужно посылать очень мощный импульс, чтобы отраженный сигнал был различим на фоне собственного радиоизлучения Солнца. Наилучший результат дает использование длинных волн (5–15 м), поскольку короткие поглощаются в солнечной атмосфере. Радарные исследования Солнца дают информацию о структуре его короны и облаках заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает в периоды высокой активности.

См. также СОЛНЦЕ.

Источник