Рекорды вселенной проект по астрономии

Вселенная всегда интригует своей загадочностью и неизвестностью, в ней есть что-то необъяснимое и грандиозное. Что бы хоть чуть-чуть рассеять мрак вокруг этих тайн мы представляем подборку космических рекордов.

Самая близкая галактика

галактика. Самой близкой галактикой принято считать астрономический объект под номером M31, более известный как туманность Андромеды. Расстояние до нее всего 670 000 пк или чуть менее 2,2 млн световых лет.

Самые далекие галактики.

В 1975 году сотрудник Калифорнийского университета в Беркли Х. Спинрад обнаружил галактику-рекордсменку. Она находится в северном направлении от звездного скопления Плеяды, на расстоянии 8 млрд световых лет. Эта галактика числится в звездном каталоге под номером 3C 123. В 1984 году Спинрад обнаружил ряд радиогалактик, среди которых оказались самые далекие из известных науке. Оптическое излучение, например, радиогалактики 3C 256 достигает Солнечной системы только через 10 млрд лет. Более или менее четкое изображение очередной галактики-рекордсменки по дальности получили совсем недавно американские астрономы К. Чемберс и Дж. Мили в Лейденской обсерватории. Расстояние до нее составляет 12 млрд световых лет. В последнее время открыта еще одна из наиболее отдаленных галактик с видимой звездной величиной 20,19. Галактика-рекордсменка была обнаружена вблизи квазара PKS 1614 +051 со значением красного смещения Z = 3,209.

Самая крупная галактика.

Австралийский астроном Д. Малин в 1985 году при исследовании участка звездного неба в направлении созвездия Девы обнаружил новую галактику. После повторного открытия этой галактики американскими астрофизиками в 1987 году оказалось, что эта галактика – самая крупная и в то же время самая темная из всех известных тогда науке. Расположенная от нас на расстоянии 715 млн световых лет, она имеет длину в поперечном сечении 770 тыс. световых лет, почти в 8 раз превышающую диаметр Млечного пути. Однако, как показало последующее развитие астрономии, в звездных каталогах числилась галактика и больше. Из обширного класса слабых по светимости образований в Метагалактике, получивших название Маркаряна галактики, была выделена галактика по номером 348, открытая четверть века назад. Тогда размеры галактики были явно занижены. Более поздние наблюдения американских астрономов позволили установить ее истинные размеры. Рекордсменка имеет в диаметре протяженность 1,3 млн световых лет, что уже в 13 раз превосходит диаметр Млечного Пути. Она удалена от нас на 300 млн световых лет.

Самые отдаленные от нас астрономические объекты.

Самые отдаленные от нас астрономические объекты – квазары. В 1982 году австралийскими астрономами был открыт квазар, получивший название PKS 200-300. Расстояние до этого квазара, видимого в оптический телескоп как звезда девятнадцатой величины, составляет 12,8 световых лет. Во второй половине 80–х годов было зафиксировано еще несколько наиболее отдаленных квазаров. Самый удаленный из них – квазар PC 1158 + 4635. Расстояние до него составляет 13,2 млрд световых лет. В сентябре 1991 года в обсерватории Маунт-Паломар посредством пятиметрового телескопа американские исследователи во главе с М. Шмидтом окончательно подтвердили слухи о существовании более далекого от нас астрономического объекта – квазара под номером PC 1247 + 3406. Излучение этого квазара доходит до нашей планеты за время, почти равное возрасту Вселенной. Новый рекордсмен располагается, если можно так выразиться, на самом краю мироздания.

Самая далекая звезда нашей Галактики.

Самая отдаленная звезда нашей Галактики – красный гигант 18 звездной величины, расположенный в направлении созвездия Весов и удаленный от Земли на расстояние 400 000 световых лет. Диаметр Млечного пути оценивается примерно в 100 000 световых лет, а звезда находится в зоне так называемого галактического гало.

Ближайшие скопления галактик.

Расположены в созвездиях Пегаса и Рыб на расстоянии 212 млн световых лет.

Самые уплотненные скопления астрономических объектов.

Самые уплотненные скопления астрономических объектов – черные дыры. В космическом пространстве возникновение черных дыр происходит в результате колосального гравитационного сжатия сверхмассивных астрономических объектов. Сжатие настолько сильное, что возникшее поле тяготения не выпускает из зоны своего влияния даже световое излучение.

Самое близкое звездное скопление.

Самое близкое к Солнечной системе рассеянное звездное скопление – это известные Гиады в созвездии Тельца. Гиады хорошо смотрятся на фоне зимнего звездного неба и признаны одним из самых чудных творений природы. Из всех звездных скоплений на северном звездном небе лучше всего различается созвездие Орион. Именно там расположены одни из самых ярких звезд, в том числе звезда Ригель, находящаяся от нас на расстоянии 820 световых лет.

Самый яркий астрономический объект.

В 1984 году немецкий астроном Г. Кюр с сотрудниками обнаружил на звездном небосклоне столь ослепительный квазар (квазизвездный источник радиоизлучения), что будь он отдален от нашей планеты на несколько сотен или даже миллионов световых лет (а не на 10 млрд, как это есть в действительности), он по интенсивности посылаемого на Землю светоизлучения не уступил бы Солнцу. По своей яркости этот квазар не уступает 10 000 обычным вместе взятым галактикам. В звездном каталоге он получил номер S50014 + 81.

Самый большой астрономический объект.

Самый крупный астрономический объект Вселенной отмечен в звездных каталогах номером 3C 345. Он зарегистрирован в начале 1980-х годов. Этот квазар находится на удалении 5 млрд световых лет от Земли. Квазар имеет поперечную длину 78 млн световых лет. Несмотря на такое большое удаление от нас, объект при наблюдении видится влвое крупнее, чем лунный диск.

Самое рассеянное звездное скопление.

Из всех звездных скоплений наиболее рассеяна по космическому пространству совокупность звезд, получившая название «Волосы Вероники». Звезды здесь разбросаны на таких огромных расстояниях друг от друга, что видятся, как летящие в цепочке журавли. Поэтому созвездие, являющееся украшением звездного неба, называют также «Клином летящих журавлей».

Самая яркая звезда во Вселенной.

Голубая звезда UW CMa, которая светит в 860 000 раз ярче Солнца.

Самая яркая из ближайших звезд.

Сириус из созвездия Большого Пса, которую считают самой яркой среди наиболее близких нам звезд, ярче Солнца всего лишь в 23,5 раза; расстояние до нее – 8,6 световых лет.

Самые яркие звезды на видимом небосклоне.

Звезды Денеб из созвездия Лебедь и Ригель из созвездия Орион. Светимость каждой из них превышает светимость Солнца соответственно в 72 500 и 55 000 раз, а удаленность от нас – 1600 и 820 световых лет.

Самая тусклая звезда.

Из множества слабых затухающих звезд, разбросанных по всему космическому пространству, самая тусклая расположена на расстоянии 68 световых лет от нашей планеты. Если по размерам эта звезда уступает Солнцу раз в 20, то по светимости – уже в 20 000 раз.

Самые древние звезды.

Астрофизики из Нидерландов разработали новую, более совершенную методику определения возраста самых старых звезд нашей Галактики. Оказывается, что после так называемого Большого Взрыва и образования первых звезд во Вселенной прошло всего окло 13 млрд лет, то есть намного меньше времени, чем считалось до сих пор.

Самая короткоживущая звезда.

Открытие группой австралийских астрономов под руководством К. Маккаренома в 1970-х годах рентгеновской звезды нового типа в районе созвездий Южного Креста и Центавра наделало много шума. Дело в том, что ученые оказались свидетелями рождения и смерти звезды, продолжительность жизни которой составила беспрецедентно короткое время – около 2 лет. Подобного еще не случалось за всю историю астрономии. Внезапно вспыхнувшая звезда потеряла свой блеск за ничтожно малое для звездных процессов время.

Самая маленькая звезда.

В 1986 году усилиями главным образом американских астрономов из обсерватории Китт Пик в нашей Галактике была обнаружена ранее неизвестная звезда, получившая обозначение LHS 2924, масса которой примерно в 20 раз меньше, чем у Солнца, а светимость меньше на 6 порядков.

Самая молодая звезда.

Самые молодые звезды расположены в туманности NGG 1333. Эта туманность расположена от нас на расстоянии 1 100 световых лет. Она привлекает повышенное внимание астрофизиков с 1983 года, как наиболее удобный объект наблюдения, изучение которого позволит раскрыть механизм рождения звезд. Несколько южнее этой туманности было зафиксировано 7 ярчайших звездных зарождений. Среди них было выявлено самое молодое, получившее название «IRAS-4». Возраст его оказался совсем «младенческим»: всего несколько тысяч лет.

Наивысшие скорости

До недавнего времени считалось, что предельной скоростью распространения любых физических взаимодействий является скорость света. Это вытекает из теории относительности Эйнштейна. Однако сегодня многие научные центры стали заявлять о существовании в мировом пространстве сверхсветовых скоростей. Впервые такие данные удалось получить американским астрофизикам Р. Уолкеру и Дж.М. Бенсону в 1987 году. При наблюдении за радиоисточником 3C 120, расположенным на значительном расстоянии от ядра Галактики, эти исследователи зафиксировали скорости перемещения отдельных элементов радиоструктуры, превышающие скорость света в 3,7 ± 1,2 раза. Столь большими значениями скоростей ученые еще не оперировали.

Самый мощный магнит Вселенной.

Самое сильное магнитное поле во Вселенной образуется в окрестностях звезды 15 величины обозначаемой PG 1031 + 234. Это белый карлик примерно тех же размеров, что и Земля, но отстоящий от звезды на 100 световых лет. Американские астрофизики из Аризонского университета в середине 1980-х годов определили величину магнитной индукции в этом участке пространства. Показания приборов были на уровне 70 000 тесла, или 700 млн гаусс. Такого сильного магнитного поля во Вселенной еще не наблюдалось.

Самая горячая и самая холодная из планет.

Самой горячей и самой холодной из планет является Меркурий. Меркурий постоянно обращен к Солнцу одним своим полушарием, поэтому в его светлой части температура на поверхности достигает + 400°C, а на противоположной стороне она близка к абсолютному нулю (-273°C).

Самые мощные вспышки на Солнце.

Самые мощные вспышки были зарегистрированы с 6 по 14 марта 1989 года. Эти солнечные взрывы вызвали на Земле настолько мощные магнитные бури, что северное сияние, характерное для северных полярных областей планеты, переместилось далеко к югу. Его могли в это время наблюдать даже у Средиземного моря.

Самые сильные солнечные ветры.

Скорость солнечного ветра достигла своего максимального уровня 780 км/ч 4 августа 1972 года. Это определили американские астрофизики Э.У. Кливер, Дж. Фейнман и Х.Б. Гарретт.

Источник

Рекорды Солнечной системы

Наша звездная система — уникальное место. По крайней мере только здесь существует жизнь. Но этим ее чудеса не ограничиваются. Итак, что же еще интересного в ней есть?

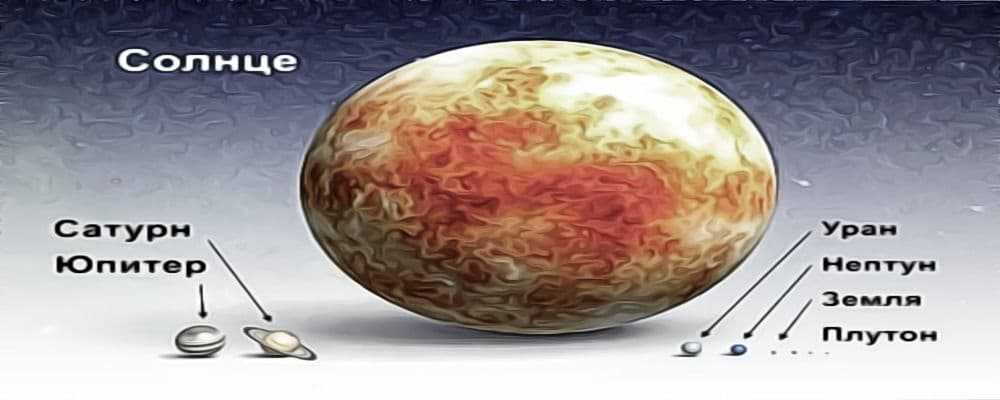

Самая большая планета Солнечной системы

Самой большой планетой Солнечной системы, и наиболее массивной из них, является Юпитер. Его экваториальный диаметр равен 143884 км. Что в 11,209 раз превышает диаметр Земли и составляет 0,103 диаметра Солнца. По объему Юпитер эквивалентен 1319 объемам Земли. Масса Юпитера в 318 раз превышает массу Земли, и в 2,5 раза больше массы всех остальных планет, вместе взятых. Для того, чтобы образовалась масса, равная массе Солнца, потребуется 1047 таких планет, как Юпитер.

Экваториальный диаметр следующей самой большой планеты, Сатурна, составляет 0,84 диаметра Юпитера. А его масса равна 0,30 массы самой большой планеты. Юпитер, как и Сатурн смог достичь столь больших размеров потому, что формировался в ранний период развития Солнечной системы в таком месте, где можно было собрать большое количества газа из протопланетной туманности.

Планета с самым большим количеством спутников

За последнее десятилетие было открыто много новых лун возле гигантских планет – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. На 1 октября 2019 г. наибольшее количество лун имеет Сатурн – 82. За ним идет Юпитер – 79 спутников. Затем Уран – 27. И Нептун – 14. Вполне вероятно, что у всех этих планет есть до сих пор не открытые небольшие луны. Происхождение всех этих спутников не до конца выяснено. Однако кажется весьма вероятным, что большие луны этих гигантских газовых планет сформировались одновременно с их родительскими планетами. А небольшие внешние луны являются астероидами, захваченными позже.

Самая горячая планета

На Венере температура поверхности составляет от 460 до 480 °C. Благодаря этому ее можно считать самой горячей планетой в Солнечной системе. Высокая температура венерианской поверхности связана с наличием у нее плотной атмосферы. Она состоит в основном из углекислого газа. Атмосфера выполняет роль теплоизолирующего одеяла. Средняя температура поверхности Венеры на 400 градусов выше той, которая была бы при отсутствии атмосферы. Солнечное тепло способно проникать сквозь облака Венеры. Но из-за наличия в ее атмосфере углекислоты возникает явление, известное как парниковый эффект.

В ранней истории Солнечной системы, когда Солнце было не столь ярким, как сейчас, Венера была холоднее. И, вероятно, у нее даже были океаны из жидкой воды. Вода постепенно испарялась, способствуя возникновению парникового эффекта. Но примерно за миллион лет она вся рассеялась в космическом пространстве. По мере повышения температуры из скальных пород на поверхности планеты освобождалось все больше углекислоты. Это привело к стремительному развитию парникового эффекта. И к наблюдаемому в наше время перегреву планеты.

Самая яркая планета Солнечной системы

Самая яркая планета Солнечной системы — это снова Венера. Ее максимальная звездная величина равна -4,4. Венера ближе всех находится к Земле. И, кроме того, эффективно отражает солнечный свет. Поскольку поверхность планеты закрыта облаками. Верхние слои облаков Венеры отражают 76% падающего на них солнечного света.

Венера выглядит наиболее яркой, когда находится для земного наблюдателя в фазе серпа. Орбита Венеры лежит ближе к Солнцу, чем орбита Земли. Поэтому диск Венеры полностью освещен только тогда, когда она находится на противоположной от Солнца стороне. В это время расстояние до Венеры самое большое. А ее видимый диаметр — самый маленький.

Самая маленькая планета Солнечной системы

Раньше самой маленькой планетой Солнечной системы считался Плутон. Он был открыт в 1930 году. Его диаметр равен всего 2400 км. Период вращения вокруг своей оси — 6.39 суток. Его масса в 500 раз меньше земной. Плутон имеет спутник — Харон. Его открыли Дж. Кристи и Р. Харрингтоном в 1978 году. Но в 2006 году Плутон был признан карликовой планетой. И изгнан из семьи нормальных планет. И его место занял Меркурий.

Самая ветреная планета в Солнечной системе

Самые большие скорости ветра в Солнечной системе были зарегистрированы на Нептуне. В экваториальной области планеты. Крупномасштабные атмосферные образования движутся здесь с востока на запад со скоростью около 325 м/сек. относительно ядра планеты. А более мелкие перемещаются почти вдвое быстрее. Это означает, что скорости потоков у экватора Нептуна приближаются к сверхзвуковым.

Скорость звука в атмосфере Нептуна составляет примерно 600 м/сек. Известно, что сильные ветра наблюдаются на всех гигантских планетах. Однако не ясно, почему самое быстрое движение атмосферы отмечается именно на Нептуне. Возможно, это связано с влиянием внутренних источников тепла Нептуна. Вторая среди «самых ветреных» планет – Сатурн. Здесь максимальные скорости ветра примерно вдвое меньше, чем на Нептуне.

Самое холодное место в Солнечной системе

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на поверхности тел в Солнечной системе — это температура одной из лун Нептуна, Тритона. По измерениям, сделанным «Вояджером-2», эта температура оказалась равной –235 °C. Что всего на 38 °C выше абсолютного нуля. Температура поверхности Плутона почти наверняка близка к этим значениям. Но пока мы имеем только ее оценки, сделанные с поверхности Земли.

По этим оценкам яркие области Плутона имеют температуру около –233 °C. А более темные примерно на 20 °C теплее. Плутон и Тритон кажутся очень похожими друг на друга: степень их подобия намного больше, чем у любой другой пары тел в Солнечной системе. Поверхностная температура планет или лун зависит от нескольких факторов: насколько велико расстояние от Солнца, имеется ли внутренний источник тепла, каково влияние атмосферы. Как Тритон, так и Плутон получают от Солнца очень мало тепла. Они не имеют внутреннего источника подогрева и сильно охлаждаются. Поскольку лед постоянно испаряется с их поверхности.

Самый большой спутник

Крупнейшая в Солнечной системе луна — это спутник Юпитера Ганимед. Его диаметр равен 5262 км. Самая большая луна Сатурна, Титан — по размеру второй (его диаметр составляет 5150 км). Хотя раньше считалось, что Титан больше Ганимеда. На третьем месте идет соседний с Ганимедом спутник Юпитера Каллисто. Ганимед, так и Каллисто, больше чем планета Меркурий (диаметр которого 4878 км). Ганимед своим статусом «самой большой луны» обязан толстой мантии льда. Которая покрывает его внутренние слои, состоящие из скальных пород.

Твердые ядра Ганимеда и Каллисто, вероятно, близки по своим размерам к двум небольшим внутренним галилеевым лунам Юпитера — Ио (3630 км) и Европе (3138 км). Однако из-за близости к Юпитеру они получают больше тепла. Поэтому у Ио совсем нет ледяной мантии. А у Европы имеется довольно толстая кора из водяного льда с приличными запасами под ней жидкой воды. В отличие от этих тел, Ганимед наполовину состоит изо льда, а наполовину из твердых пород.

Самый маленький спутник

Самая маленькая луна, размеры которой точно известны — спутник Нептуна Гиппокамп. Его размер около 8 километров. Возможный соперник Деймоса — луна Юпитера Леда. Ее диаметр оценивается примерно в 10 км. Размеры других небольших лун, вращающихся вокруг внешних планет точно определить трудно. Поскольку их можно наблюдать только как точечные объекты. Оценки их размеров зависят от того, какое значение принять для отражательной способности их поверхности.

Диаметры некоторых недавно открытых лун Юпитера и Сатурна оцениваются всего в несколько километров. Считается, что Деймос, как и другой спутник Марса, Фобос, а также большинство новых лун гигантских планет представляют собой астероиды, захваченные планетами. Оба спутника Марса имеют очень темную поверхность. Они отражают всего несколько процентов падающего на них света. Эти спутники подобны астероидам, которые обычно находят во внешней части пояса астероидов и в группе троянцев — астероидов, связанных с Юпитером. Возможно, что и Леда представляет собой астероид, захваченный Юпитером и оказавшийся на орбите вокруг него.

Самый высокий вулкан в Солнечной системе

Самые высокие вулканы в Солнечной системе — щитовые вулканы на Марсе. Наибольшую высоту из них имеет гора Олимп. Ее вершина поднимается на 25 км выше уровня окружающего плато. Причем поперечник ее основания составляет почти 550 км. Для сравнения: Гавайские острова на Земле возвышаются над морским дном всего на 10 км. Щитовые вулканы растут в высоту постепенно. Это происходит в результате повторных извержений из одного и того же жерла. На Марсе щитовые вулканы намного больше, чем на Земле. Почему же так случилось?

Хотя в настоящее время вулканы Марса, по-видимому, уже не являются действующими, они, вероятно, образовались раньше земных. И были активными намного дольше, чем любые вулканы на Земле. При этом горячие вулканические точки на Земле с течением времени изменяли свое местоположение. Из-за постепенного движения континентальных плит. Так что для «построения» очень высокого вулкана на Земле времени просто не хватало. Кроме того, низкая гравитация позволяет изверженному из недр веществу образовывать на Марсе намного более высокие структуры. Которые не обрушиваются под собственной тяжестью.

Самая наблюдаемая комета

Больше всего возвращений к Земле было отмечено у периодический кометы 2P/Энке. Так как она никогда не удаляется от Солнца дальше чем на 4 астрономические единицы. Эта комета едва выходит за пределы пояса астероидов. И при современных методах наблюдения ее можно видеть практически непрерывно. Комета 2P/Энке находится на необычной орбите — ее период равен всего 3,3 года. Это намного меньше, чем у любой другой периодической кометы. Независимые «открытия» этой кометы были сделаны сначала Пьером Мешеном (в 1786 г.) и Каролиной Гершель (в 1795 г.). А затем (в 1805 и 1818 гг.) — Жаном Луи Понсом. Но уже в 1819 г. Иоганн Энке понял, что все эти наблюдения относятся к одной и той же комете. И вычислил ее орбиту.

Комета, наблюдавшаяся в течение самого большого периода времени

Наблюдения кометы Галлея, официально известной как комета 1P/Галлея, были прослежены во времени вплоть до 239 г. до н. э. Ни для одной другой периодической кометы нет исторических записей, которые могли бы сравниться с кометой Галлея. Комета Галлея уникальна. Она наблюдалась на протяжении более двух тысяч лет 30 раз. Это связано с тем, что эта комета намного больше и активнее других периодических комет.

Комета названа по имени Эдмунда Галлея. Который в 1705 г. понял связь между несколькими предыдущими ее появлениями. И предсказал ее возвращение в 1758-59 гг. В 1986 г. космический аппарат «Джотто» смог получить изображение ядра кометы Галлея с расстояния всего в 10 тысяч километров. Оказалось, что ее ядро имеет в длину 15 км при ширине 8 км. Кома и хвост этой самой известной кометы образуются при нагревании ее ядра Солнцем. И выбросы газа и пыли прорываются через темную оболочку, покрывающую ледяное ядро.

Самая яркая комета

На основании сохранившихся записей сложно судить о том, какая из наблюдавшихся в прошлом комет была самой яркой. Так как яркие кометы представляют собой очень протяженные небесные объекты, точно определить их яркость почти невозможно. Впечатления, получаемые наблюдателем от той или иной кометы, очень субъективны. Они зависят от длины хвоста и от того, насколько темным было небо во время наблюдения.

К самым ярким кометам XX столетия относятся так называемая «Великая комета Дневного света» (1910 г.), комета Галлея (при появлении в том же 1910 г.), кометы Шеллерупа-Маристани (1927 г.), Беннетта (1970 г.), Веста (1976 г.), Хейла-Боппа (1997 г.). Самые яркие кометы XIX века, — вероятно, «Большие кометы» 1811, 1861 и 1882 гг. Ранее очень яркие кометы были зарегистрированы в 1743, 1577, 1471 и 1402 гг. Самое близкое к нам (и наиболее яркое) появление кометы Галлея было отмечено в 837 г.

Самый близкий подход кометы к Земле

Среди зарегистрированных сближений комет наиболее близко к Земле подходила комета Лекселя в 1770 г. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. Оно составило 0,015 астрономической единицы (2,244 миллиона километров). Это в шесть раз превышает расстояние до Луны. Когда комета находилась ближе всего, видимый размер ее комы был равен почти пяти диаметрам полной Луны.

Комета была открыта Шарлем Мессье 14 июня 1770 г. Но свое название она получила по имени Андерса Иоганна (Андрея Ивановича) Лекселя. Именно он определил орбиту кометы и опубликовал результаты своих вычислений в 1772 и 1779 гг. Ученый обнаружил, что в 1767 г. комета близко подошла к Юпитеру. И под действием его гравитации перешла на орбиту, которая проходила вблизи Земли. Однако при следующем, еще более близком подходе к Юпитеру, возмущение траектории кометы Лекселя оказалось настолько большим, что с Земли она больше никогда не наблюдалась.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник