Россия в космосе. Как действительно обстоят дела в отечественной космонавтике

Легче «Союзу» пролететь через игольное ушко, чем спокойно поговорить в интернете о состоянии дел в российской космонавтике. Причина проста — искушению черно-белого мышления поддаются слишком многие, и в обсуждениях сталкиваются крайние позиции. Одни считают, что NASA пропадает без российских двигателей и мест на пилотируемых кораблях, другие уверены, что Роскосмос давно уже последнюю ракету под мостом без соли доедает. Реальность где-то между этими крайностями, но обсуждения обычно вместо поиска истины скатываются в ругань. Понимая эти риски, все-таки попробуем тезисно поговорить о том, в каком состоянии находится российская космонавтика.

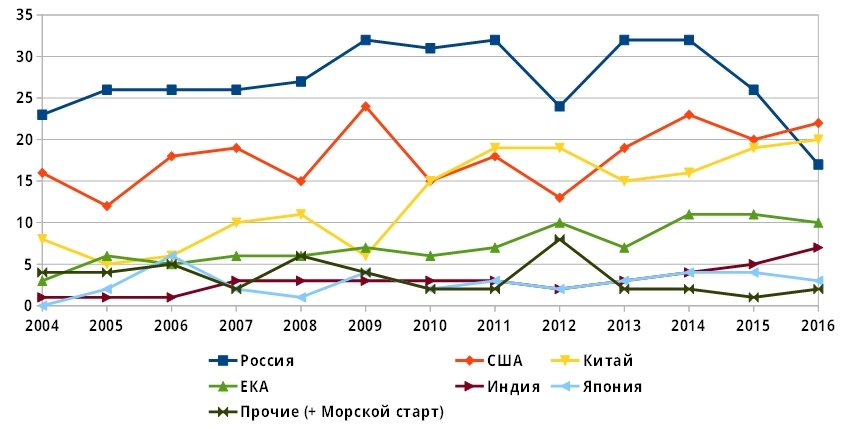

Количество пусков

Тринадцать лет подряд Россия лидировала по количеству космических запусков. Но в 2016 году нас обогнали США и — впервые — Китай. В 2017 году одна частная компания SpaceX имеет шансы обогнать Россию по количеству запусков. Наше лидерство по этому параметру было предметом гордости, и его потеря стала поводом для расстройства. Насколько оно обосновано?

Большое количество российских запусков в последние годы имеет сразу несколько причин. Во-первых, развертывались прикладные спутниковые группировки — ГЛОНАСС для навигации, «Экспресс», «Ямал» для связи, «Ресурс» для дистанционного зондирования Земли, военные спутники. Во-вторых, активно запускались иностранные космические аппараты по коммерческим контрактам.

Когда в 90-х годах российские ракеты-носители вышли на мировой рынок, они оказались дешевыми и были очень востребованы.

Специально созданная компания ILS предлагала выгодные цены на «Протоны», и с 1996 года было произведено уже 98 пусков на самую коммерчески востребованную геостационарную орбиту. В-третьих, по пилотируемой программе каждый год стартует 4 «Союза» с космонавтами и 4–5 грузовых «Прогрессов», это уже как минимум 8 пусков в год.

Сейчас ГЛОНАСС развернута и требует меньшего количества запусков для поддержания группировки. С коммерческими контрактами ситуация ухудшилась: на рынок пусковых услуг пришла частная компания SpaceX, составив конкуренцию ценам ILS. В 2016 году авария «Протона» не привела к потере полезной нагрузки, спутник был успешно выведен на целевую орбиту, но расследование происшествия наложилось на обнаружение неправильного припоя в двигателях, и в результате «Протон» не летал почти год. Даже в пилотируемой программе убрали один грузовой «Прогресс», из-за чего пришлось сократить российский экипаж МКС с 3 человек до 2.

Парадоксально, но сокращение пусков является следствием и одной хорошей причины. В 80-е годы СССР производил в районе сотни пусков в год, но его связные спутники «Стрела» могли работать на орбите только полгода, а разведывательные «Зениты» — всего две недели.

Когда срок активного существования спутников настолько мал, он сводит на нет эффект от большого количества запусков. Сейчас наши спутники стали работать на орбите гораздо дольше, поэтому и запускать новые на замену нужно реже.

Также параллельно идет процесс замены ракет-носителей. Старые «Космос» и «Циклон» уже не летают, конверсионные «Днепры» тоже постепенно заканчивают свою карьеру. И если новый легкий «Союз-2.1в», впервые полетевший в конце 2013 года, в июне 2017 стартовал уже в третий раз, то у «Ангары» дела идут менее успешно. После двух испытательных пусков в 2014 году она до сих пор не начала летать с настоящими спутниками. Дело не только в устранении неизбежных замечаний после первых — пусть и успешных — пусков. Центр имени Хруничева, на котором производится «Ангара», переносит производство ракет в Омск и сокращает площади в Москве на 80 %. На фоне этих пертурбаций задержка с серийным производством, увы, закономерна.

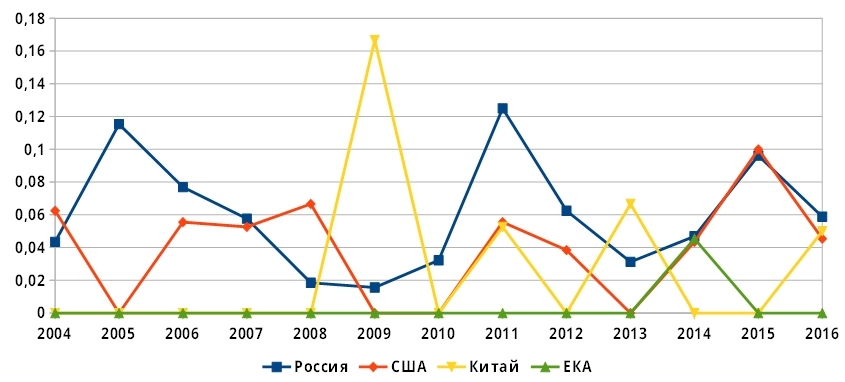

Аварийность

Распространено мнение, что наши ракеты постоянно падают. Но статистика это не подтверждает. Если посмотреть относительную аварийность (количество аварий, разделенное на количество ракет), то видно, что показатели российской космонавтики находятся на сравнимом с другими странами уровне.

Кроме Европейского космического агентства, отличающегося почти нулевой аварийностью (причем единственное происшествие в 2014 году связано с нештатной работой российского блока «Фрегат» — спутники были выведены на нерасчетную орбиту, но успешно эксплуатируются), Россия, США и Китай показывают примерно одинаковую аварийность.

Почему же миф о постоянно падающих наших ракетах так живуч?

Во-первых, работа СМИ построена так, что успешный запуск проходит с минимальным освещением, а вот авария обращает на себя гораздо больше внимания. Во-вторых, космонавтика воспринимается как составная часть престижа страны, поэтому есть силы, которые всячески подхватывают новости об авариях, чтобы использовать их для доказательства того, что «в стране все плохо». Существует целый список мемов, который регулярно достается по любому поводу и лично у меня уже в зубах навяз. В-третьих, сама психология человека тяготеет к черно-белому мышлению, а для рационального анализа требуются интеллектуальные усилия. Ну и в-четвертых, несмотря на действительно хорошие усилия Роскосмоса по пиару, многое можно было бы сделать лучше.

Пиар

Можно услышать мнение, что дела у Роскосмоса идут хорошо, но он не умеет пиариться. Это не совсем верно — пиар-активность Роскосмоса довольно заметна. У агентства есть активно ведущиеся страницы в социальных сетях. Космонавты участвуют в эфирах, ведут свои страницы, и, например, в Instagram фотографии с орбиты весьма популярны. В 2016 году большие усилия были затрачены на слоган «Подними голову!».

Много хороших слов можно сказать о ТВ Роскосмоса. Они выпускают на YouTube две еженедельные передачи (до недавнего времени одна выходила на «России 24»), делают хорошие фильмы. Благодаря им мы можем подробно узнать о том, как тренируются космонавты.

Также они создали хорошую видеоэнциклопедию «Космонавты» и сумели выпустить очень симпатичные ролики по астрономии «а что, если бы».

В то же время возникает ощущение, что работе не хватает ресурсов и системности. Например, старт пилотируемого корабля — важное и волнующее событие. Но нет его равномерного и заметного освещения. Иногда выделяется больше ресурсов, пуск комментируют и пытаются обратить на него больше общественного внимания. Но временами, наоборот, качество работы проседает. Когда 28 июля стартовал пилотируемый «Союз», Северо-Западная Федерация космонавтики (энтузиасты-популяризаторы, не входящие в структуру Роскосмоса) организовала показ пуска на фестивале «Старкон». Но конкретно в этот раз качество трансляции было одним из худших за несколько последних лет, и это смазало старания людей. Увы, но за равномерно качественным освещением пуска приходится идти на NASA TV.

К сожалению, не заметно, чтобы на пиар выделялись серьезные ресурсы. Доходит до смешного — больше пятидесяти лет ракеты семейства «Р-7» летали без бортовых камер. Европейское космическое агентство в 2014 году на свои деньги купило пару комплектов камер, поставило их на приобретенные российские ракеты и получило шикарную картинку разделения боковых блоков первой ступени.

Роскосмос один раз поставил камеры на ракету, стартовавшую с космодрома «Восточный» в 2016 году, и все. И это при том, что кадры с ракеты в реальном времени показывают не только блестяще владеющая пиаром SpaceX, но даже Китайское космическое агентство.

Ну и, наконец, в чем-то с пиаром Роскосмосу банально не повезло. Самый зоркий телескоп, «Спектр-Р», который видит в тысячу раз лучше «Хаббла», работает в радиодиапазоне, и его результаты выглядят абсолютно не зрелищно при всей научной уникальности.

Хорошо и плохо

Космическая отрасль любой страны имеет свои сильные и слабые стороны — кто-то достиг многого в одном, у кого-то преимущества в другом, и у всех свои проблемы.

Сильные стороны:

- Российская космонавтика имеет развитую прикладную составляющую. Одна из двух глобальных навигационных систем, геостационарные и низкоорбитальные системы связи, метеорологические спутники и спутники дистанционного зондирования Земли, группировки военных спутников — все это у нас есть. По количеству работающих спутников Россия занимает третье место после США и Китая.

- Однозначно сильной стороной является пилотируемая космонавтика. Корабль «Союз» — надежный и эффективный, и даже после начала полетов американских пилотируемых кораблей будет неплохо смотреться на их фоне. Он может быть не особо комфортным, но без проблем проработает до появления нового корабля «Федерация». Огромное количество знаний и технологий наработано по орбитальным станциям и долговременному пребыванию человека в космосе.

- Сохраняется первенство в отдельных направлениях. Например, у нас лучшие кислородно-керосиновые двигатели для ракет и отличные электрореактивные (ионные, плазменные) двигатели для спутников. Ракеты-носители «Протон» и «Союз» имеют огромную наработанную статистику эксплуатации, при этом постоянно модернизируются.

- Разрабатываются потенциально прорывные технологии — ядерный буксир, детонационные двигатели, гиперзвуковые технологии (пока что для военного применения, в будущем могут использоваться для космоса), метановые двигатели.

Слабые стороны:

- Нет собственных научных аппаратов за пределами земной орбиты. Да, они не могут пока принести прямую прибыль, но это интересные научные данные и много пиара. Частично эта проблема компенсируется участием в совместных проектах, когда наши приборы стоят на аппаратах других космических агентств — детекторы нейтронов на орбитах Луны и Марса, а также на «Кьюриосити» — наши. Проект «Экзомарс» является совместным с Европейским космическим агентством.

- Есть провалы в некоторых технологических направлениях. Несмотря на то что мы умеем производить кислородно-водородные двигатели, они до сих пор не переходят из лабораторий на серийные ракеты. А эти двигатели очень выгодны на верхних ступенях. Есть проблемы с элементной базой для космических аппаратов.

- Из лидера по выгодности коммерческих запусков наша космонавтика перешла в состав соревнующихся. Сейчас разрабатывается модификация «Протона» — «Протон Средний», который должен будет повысить конкурентоспособность на рынке пусковых услуг. Теоретически экономически эффективной должна была стать «Ангара», но без регулярных пусков нельзя сказать, оправдаются ли эти расчеты.

- Нет четкого видения плана развития космонавтики на несколько лет вперед. Внезапные новости о том, что, например, на «Восточном» не будет пилотируемой «Ангары», а космонавтов будет возить с Байконура еще не спроектированная до конца ракета «Союз-5» (она же «Феникс»/«Сункар») заставляют ожидать новых внезапных изменений.

Космонавтика России, увы, не находится «впереди планеты всей» — есть области, где нас обгоняют. В то же время и хоронить ее категорически не верно — работа идет активно и достаточно неплохо. В ближайшие годы Россия даже при инерционном движении останется в списке ведущих космических государств (США, Россия, Китай) и агентств (Европейское космическое агентство, 22 страны).

Источник

Главные 12 космических побед СССР и России. От Спутника до Мира

Оставаясь международным пространством без границ, национальностей и регалий, космос многие годы манил исследователей, ученых, писателей и простых людей всех стран.

Именно космос позволил России оказаться мировым лидером, символом фантастического, но очень близкого будущего.

Увы, ученые и конструкторы оказались в тени блогеров, которые сегодня популярней космонавтов. Много можете вспомнить российских космических побед? Скорее всего, только зарубежные проекты и катастрофы, прежде всего — экономические.

Попробуем немного изменить ситуацию, рассказав о самых важных достижениях в освоении космоса и ближайших миров, совершенных усилиями наших соотечественников.

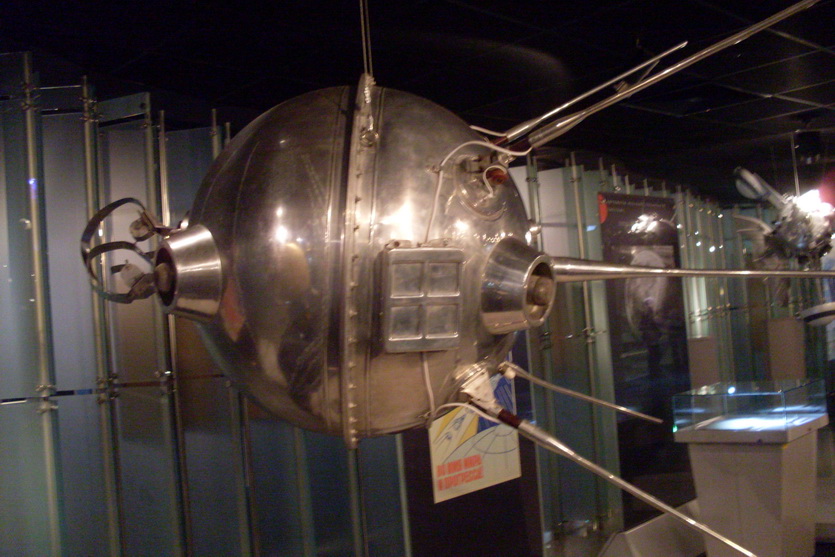

1. Искусственный спутник Земли

По сей день дата запуска «Спутника-1», 4 октября, является началом космической эры человечества. Имя аппарата стало нарицательным, используясь сегодня во многих языках мира.

Запуск «ПС-1» («Простейший Спутник-1») осуществлялся с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там», которому суждено было получить название «Байконур» в далеком будущем.

Ракета-носитель «Спутник» на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7» стала самой известной в истории, отправив в космос множество аппаратов, включая «Восток-1» с Гагариным на борту.

Но это было после. А в 1957 радиолюбители всего мира слушали позывные аппарата с помощью обычной радиолюбительской аппаратуры на расстоянии до 2–3 тысяч километров.

Вопреки общепринятому мнению, «Спутник» не был доступен для наблюдения невооружённым глазом, но его вторая ступень отлично просматривалась в темное время суток наравне со звездами.

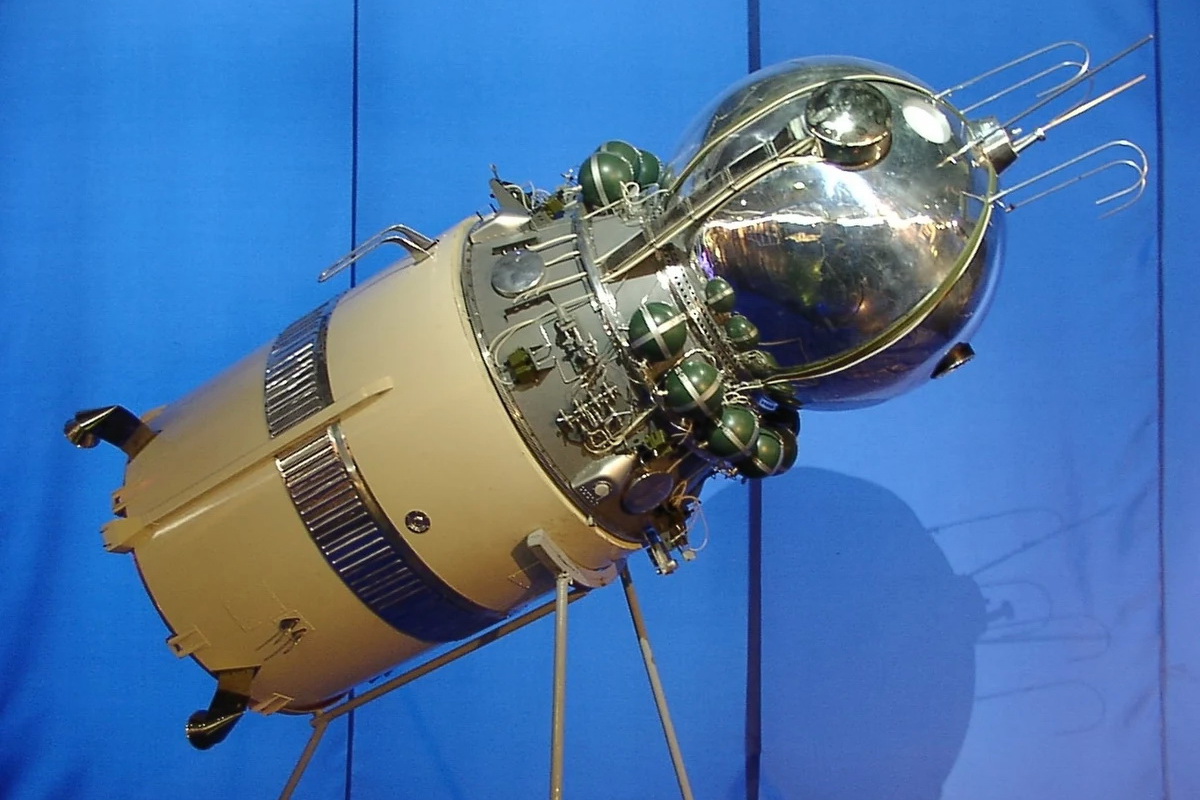

2. Человек в космосе

Уже 3 ноября 1957 Советский Союз запустил первый спутник с живым существом на борту. Им стала знаменитая собака Лайка, погибшая через несколько часов после старта.

Уже 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени (06:07 UTC) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, ставший первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство.

На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях, записывая их на магнитофон. Гагарин также провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом.

Выполнив один оборот вокруг Земли, после 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от Энгельса.

Гагарин стал ещё одним человеком, который изменил мир: посетив 30 стран в роли посла мира, он стал самым известным русским за всю историю.

На этом советские достижения, связанные с «человеческим» космосом, не закончились. Космический корабль «Восход-1» совершил полёт длительностью 24 ч 17 мин, стартовав 12 октября 1964 года с тремя членами экипажа без защитных скафандров.

3. Выход человека в открытый космос

Рекорды советской космонавтики не ограничивались пилотируемыми полетами: Алексей Леонов 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в открытый космос в полёте корабля «Восход-2».

Сразу после выхода на орбиту, была надута шлюзовая камера, которая послужила переходом в открытый космос, совершенным Леоновым. Системами корабля и собственно выходом руководил первый пилот Павел Беляев.

В свободном полёте Леонов находился 12 минут и 9 секунд. Возвращение в шлюзовую камеру было осложнено тем, что из-за большой разности давлений снаружи и внутри скафандра требовались большие усилия для сгибания оболочки скафандра, который к тому же несколько раздулся.

Полет стал первым в истории человечества, проходящим в нештатном режиме: едва попав в корабль, Леонов чуть не погиб от разгерметизации, а следом скакнувшее давление в корабле создало угрозу взрыва.

Следом космонавты столкнулись с неверной стабилизацией полета при отстреле возвращаемой части аппарата и сели в глухом лесу под Пермью, проведя общей сложностью 2 суток в дикой природе до того как спасатели смогли добраться до команды.

Именно после этой ситуации космонавтика получила современный вид спасательных аппаратов и столь серьезную наземную службу.

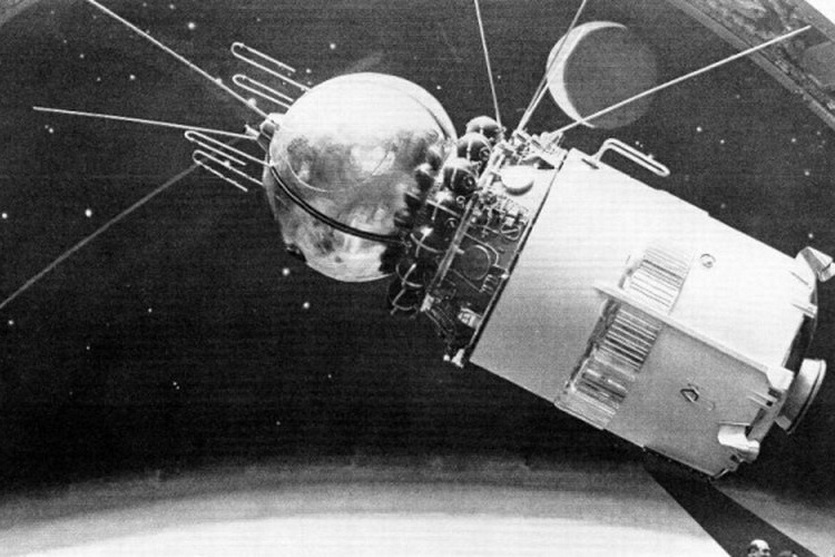

4. Облет Луны

Луна всегда была целью номер один в мировой космонавтике. Полеты «Апполонов» на долгие годы стали предметом споров — были ли американцы на спутнике Земли.

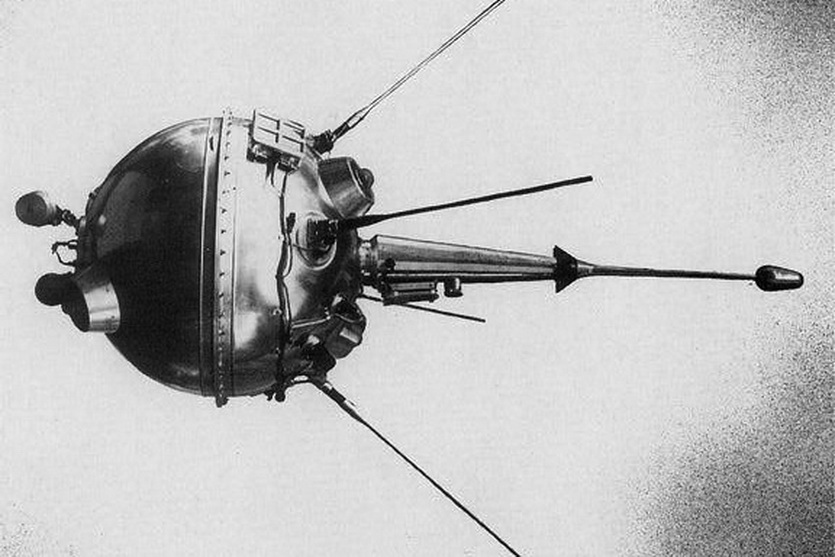

Хотя пилотируемый полет СССР осуществить не смог, первые достижения именно на этой стороне: спустя 4 неудачных попытки, запущенный 2 января 1959 года космический аппарат «Луна-1» достиг окрестностей Луны.

Агитационный полет должен был завершиться ударом о спутник для того, чтобы оставить на его поверхности различные металлические эмблемы, включая советский герб.

Увы, космический аппарат пролетел в 6000 километрах от лунной поверхности. Однако яркий след, сформированный натриевым газом, позволил отследить орбитальный полет астрономам всего мира.

Примитивность конструкции не позволила достичь каких-либо дополнительных результатов, поэтому спустя 3 суток не имеющий двигателя аппарат перестал передавать сигнал и рекорд быстро забылся.

Тем не менее, Советский Союз не оставлял попыток освоить Луну.

Но забыта оказалась даже вернувшаяся на Землю после облета спутника Земли экспедиция аппарата «Зонт-5» с живыми существами на борту, стартовавшая 15 сентября 1968 года.

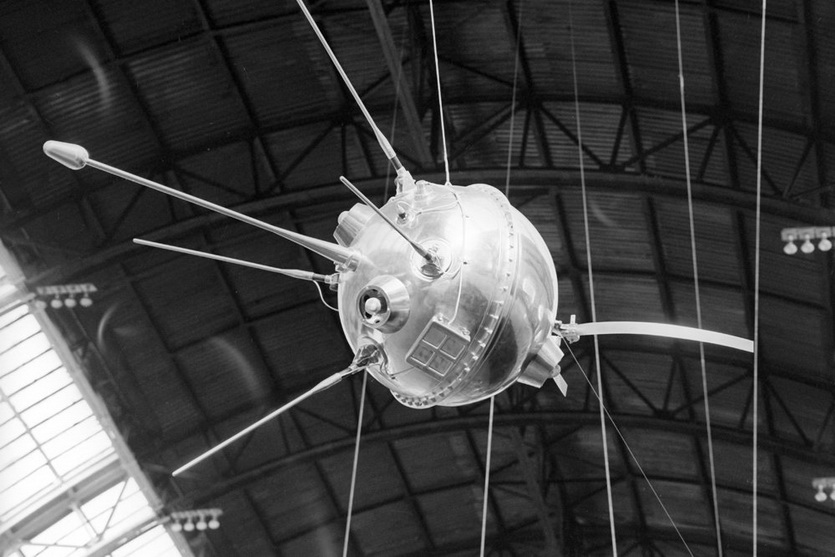

5. Съемка темной стороны Луны

В 1959 году, 14 сентября, СССР все же удалась жёсткая посадка на внеземное тело, выполненная аппаратом «Луна-2». К сожалению, станция была разбита и никаких данных, кроме полетных, получить не удалось.

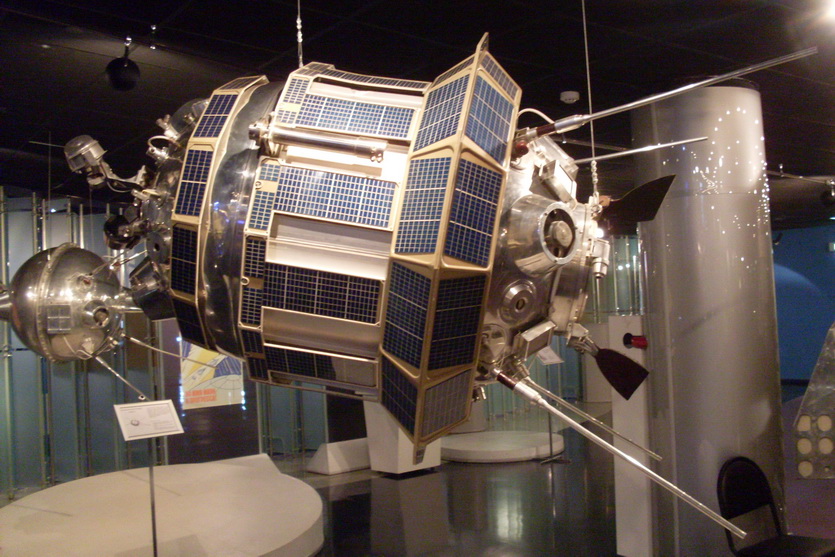

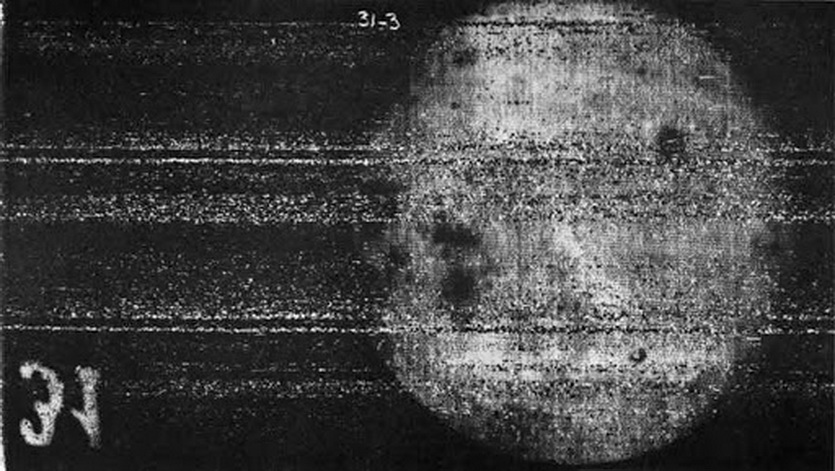

Первым успешным полетом к Луне в истории человеческой космонавтики стал запуск 4 октября 1959 года зонда «Луна-3». Он же позволил впервые получить снимки дальней стороны земного спутника.

Для этих целей аппарат получил сложную аналоговую камеру, которая сделала 40 фотографий. Из них только 17 удалось отправить на Землю.

Не имея в наличии более продвинутых технологий, советским инженерам пришлось реализовать весь процесс: на борту происходила негативная съемка, изготовление фотоснимков, корректировка и даже сушка.

Для «сканирования» использовалась электронно-лучевая трубка, для трансляции — обычный радиопередатчик.

Тем не менее, результаты полета стали революционными, позволив открыть горы и темные регионы Луны.

6. Освоение орбиты и поверхности Луны

К высадке человека на Луну русские ученые готовились не меньше, чем их американские коллеги, несмотря на трудности с ракетоносителями и электронными системами.

Именно им удалась первая мягкая посадка на внеземное тело, которую 3 февраля 1966 года выполнил аппарат «Луна-9». Уже 3 апреля 1966 года на орбиту вышел искусственный спутник Луны «Луна-10».

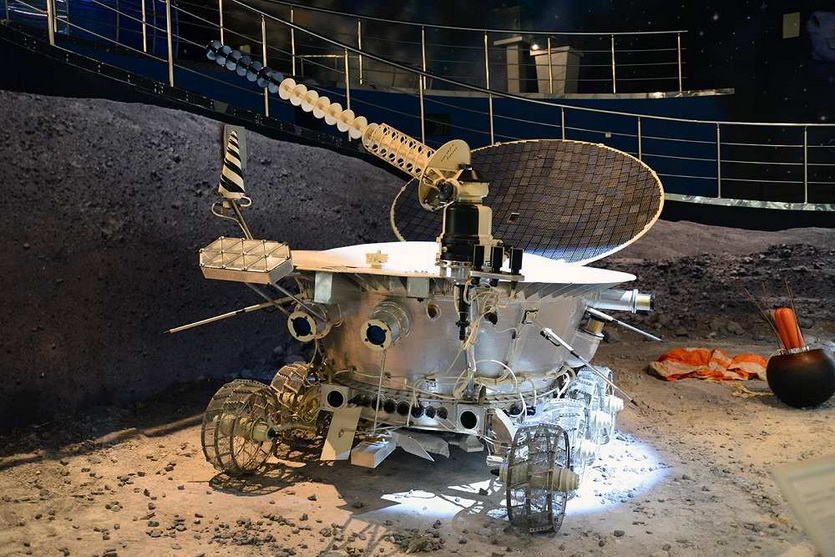

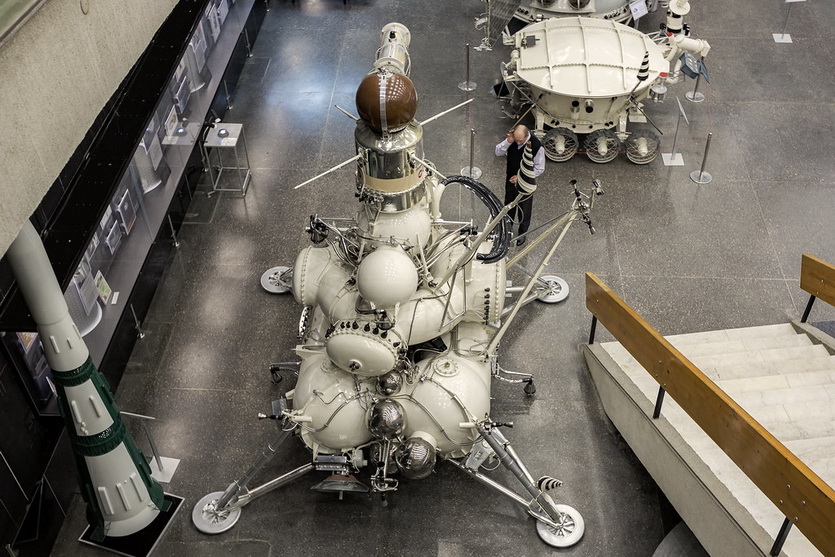

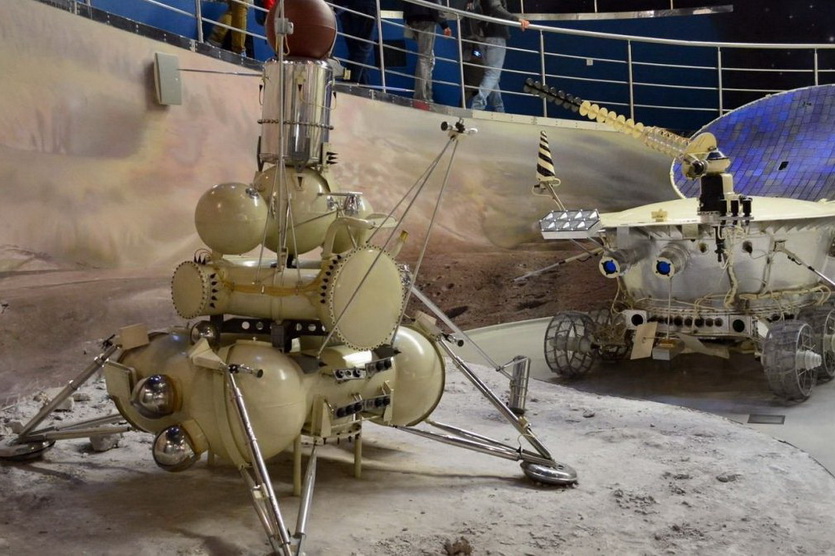

Фактическим завершением рекордных «завоеваний» желанного спутника стала высадка первого в истории планетохода «Луноход-1», приступившего к работе 17 ноября 1970 года.

Он проработал на Луне одиннадцать лунных дней (10,5 земных месяцев) до 14 сентября 1971 года, проехав за это время 10 540 метров.

«Луноход-1» передал на Землю 211 лунных панорам, 25 тысяч фотографий, позволил определить с помощью лазера точное расстояние до спутника и проанализировал 25 проб грунта.

7. Полеты на Венеру

По всей видимости, Венера была более благосклонна к советским ученым, нежели Луна.

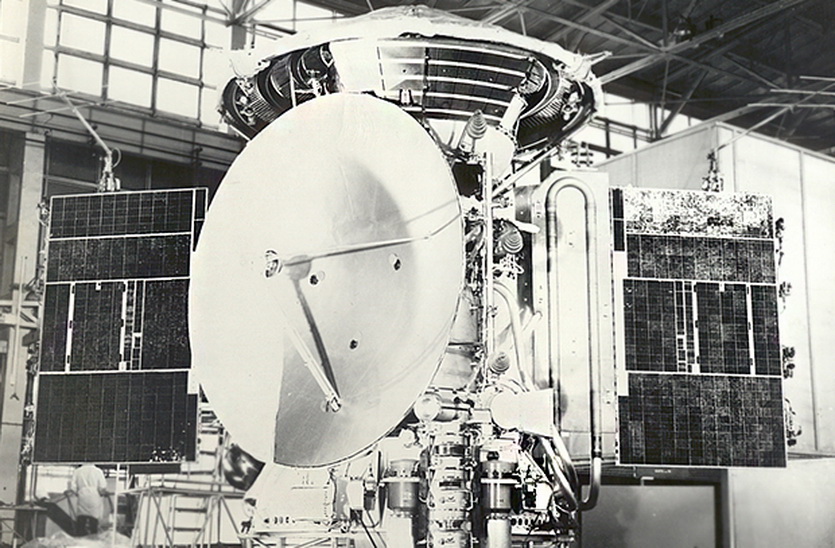

Так, запущенный 12 февраля 1961 года советский зонд «Венера-1» (является вторым советским аппаратом в этот адрес) отправился в миссию умышленного столкновения с Венерой.

Сбой в работе систем во время полета привели к неуправляемому дрейфу аппарата, из-за чего, удалившись на 2 миллионов километров от Земли, зондом была потеряна связь и он пролетел мимо.

«Венера-4» в октябре 1967 года доставила на Венеру сферический спускаемый аппарат, который в течение 94 минут с помощью парашютной системы опускался на ночной стороне планеты.

Это позволило уточнить множество данных о второй планете Солнечной системы и разработать несколько поколений аппаратов для её исследования.

Тем не менее, 17 августа 1970 года один из множества аппаратов серии «Венера-7», отправился к далекой планете и смог осуществить первое успешное приземление на другой планете.

Для работы в условиях раскаленной атмосферы, аппарат был охлажден до −8 градусов по Цельсию.

Таким образом, вопреки отказу парашюта для спуска, зонд передавал данные с поверхности Венеры в течение 23 минут после посадки.

Таким образом была совершена первая передача данных с другой планеты, успешно повторенная уже с дневной стороны планеты в 1972 с помощью ещё одного советского комплекса «Венера-8».

8. Орбитальный радиотелескоп

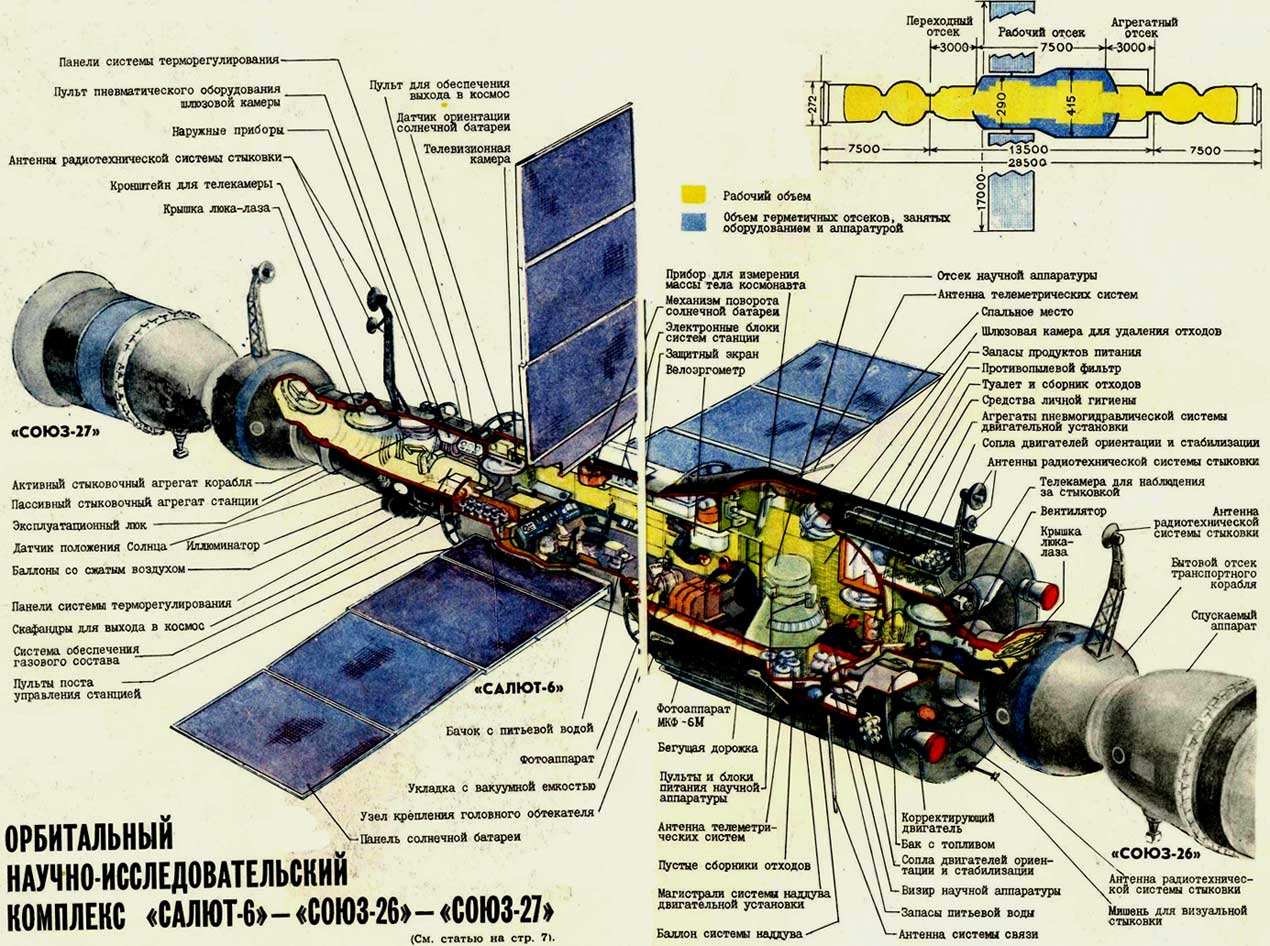

Орбитальная станция «Салют-6» была создана для продолжения научно-исследовательских и военных работ в космосе, которые были начаты на предыдущих станциях серии «Салют».

Запуск собственно станции состоялся 29 сентября 1977 года. Суммарно она провела на орбите 1764 дня, из которых 683 была обитаема членами 5 основных и 11 экспедиций посещения.

А в 1979 году на ней развернули антенну первого в мире космического радиотелескопа КРТ-10, доставленного грузовым космическим кораблём «Прогресс-7».

В течении июля был осуществлен монтаж антенны, проведена её юстировка и снятие диаграммы направленности и уже 24 июля начался цикл астрофизических и географических исследований.

Астрофизические исследования включали наблюдения пульсара PSR 0329 + 054 и обзор участка Млечного Пути, позволившие почти на 10 лет раньше «Хаббла» получить уникальные снимки отдаленных участков космоса и провести колоссальное количество исследований.

9. Успешная высадка на Марс

Одновременно с венерианской программой, Советы разрабатывали комплексную программу по достижению и исследованию Марса.

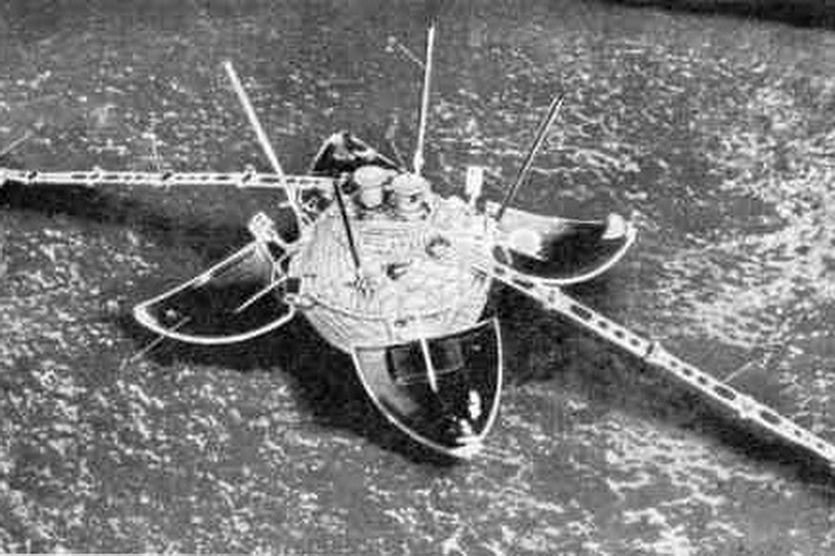

Первым достижением в ней стал выход на орбиту четвёртой планеты Солнечной системы аппаратов-близнецов «Марс-2» и «Марс-3», запущенных почти одновременно в мае 1971 года.

Оба космических аппарата были предназначены для орбитального картографирования и кроме того, несли спускаемые посадочные модули.

Посадочный модуль «Марс-2» разбился, «Марс-3» успешно приземлился и начал передачу данных. К сожалению, пылевая буря на поверхности прекратила передачу спустя 20 секунд.

Это не помешало получить подробные снимки поверхности планеты с орбиты и стать им первыми аппаратами, достигшими Красной планеты.

10. Стыковка «на автомате» и контакт с «мертвой» станцией

В будущем человечеству придется не раз столкнуться с космическим мусором, в том числе с брошенными кораблями и орбитальными станциями.

Впервые тему научной фантастики удалось воплотить в жизнь 30 октября 1967 года, когда корабли «Космос-186» и «Космос-188» состыковались друг с другом в полностью автоматическом режиме.

«Космос-186» был запущен 27 октября 1967 года, за ним вдогонку отправили «Космос-188» таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 24 километра во время выхода на орбиту второго аппарата.

«Активный» «Космос-188» смог запеленговать, приблизиться и состыковаться с ранее выпущенным кораблем, объединив системы.

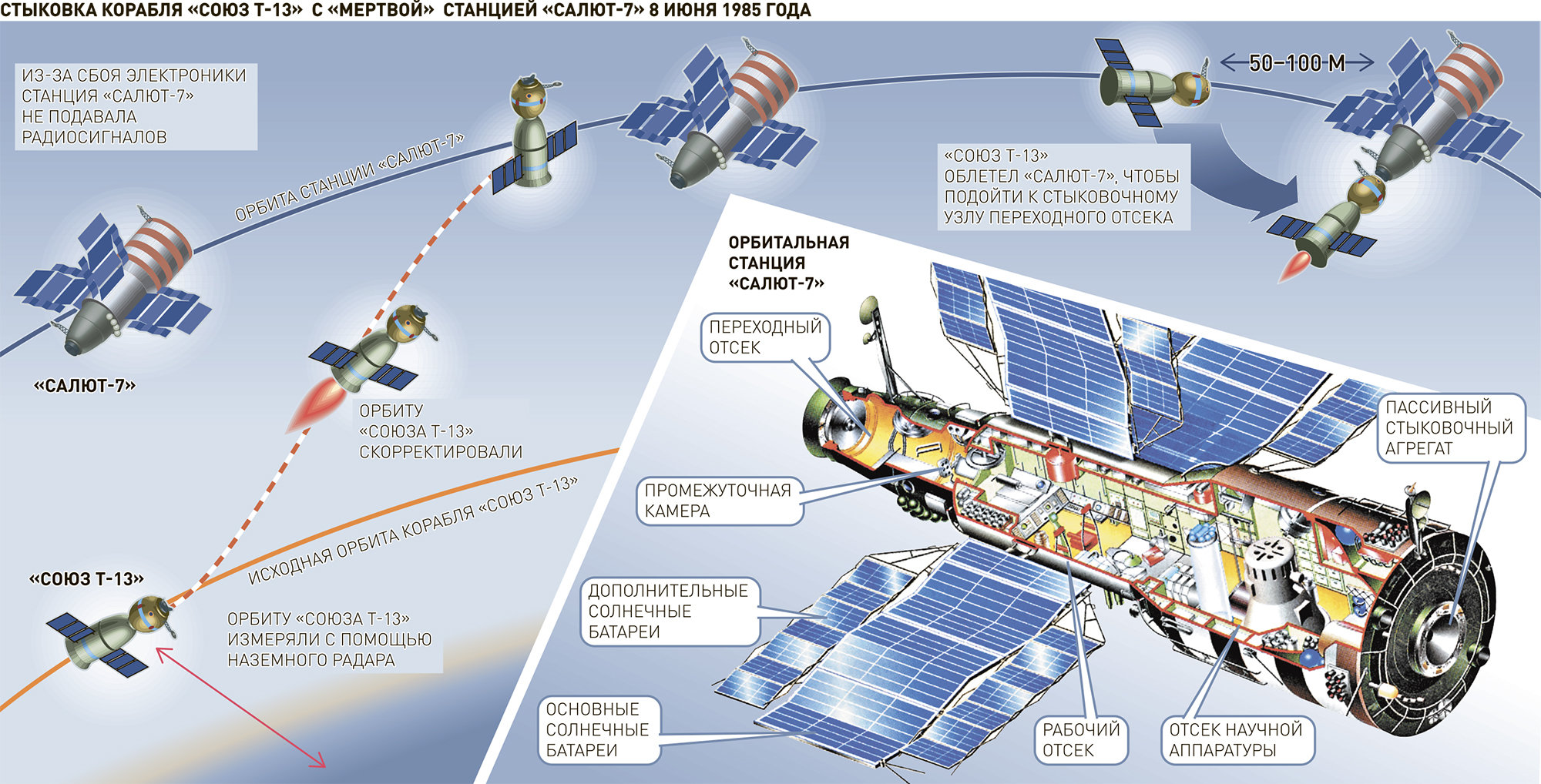

Впоследствии подобная операция происходила не раз. Полученный опыт пригодился и при восстановлении поврежденной космической станции «Салют-7», после полугодового отсутствия на станции людей оставшейся на орбите в состоянии радиомолчания 11 февраля 1985 года.

В попытке спасти станцию, Советский Союз отправил двух ветеранов космонавтики для ремонта «Салюта-7». Автоматизированная система стыковки не работала, поэтому космонавтам нужно было подойти достаточно близко, чтобы осуществить ручную стыковку.

Космонавты смогли пристыковаться, впервые продемонстрировав возможность стыковки с любым объектом в космосе, даже с мертвым и неконтактным.

К 16 июня космонавтам удалось прогреть и восстановить работоспособность станции, а 23 июня к ней в автоматическом режиме пристыковался «Прогресс-24» с запасом воды и материалами для дальнейших восстановительных работ.

11. Автоматический сбор образцов

Советский Союз, не сумев первым высадить людей на Луну, был полон решимости обогнать американцев с помощью автоматизированного космического зонда для сбора лунного грунта и доставки его на Землю.

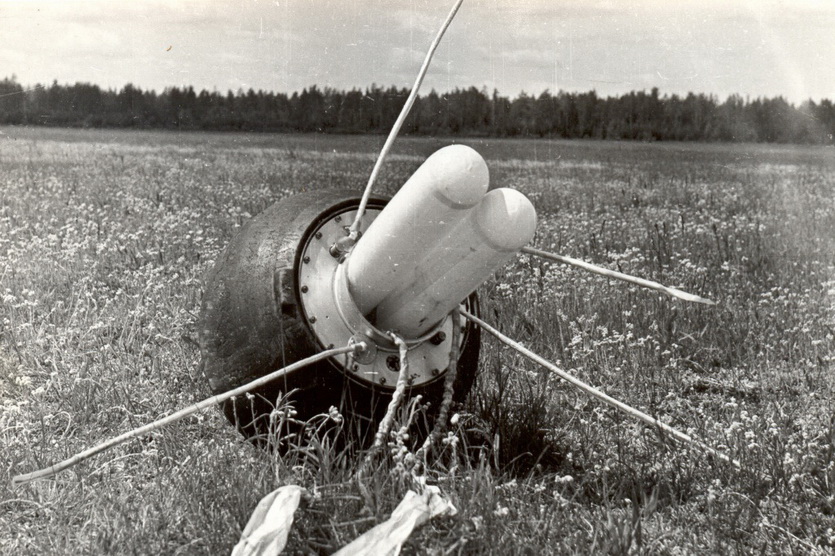

Первый советский зонд «Луна-15» разбился при посадке, последующие попытки провалились из-за проблем с ракетоносителями. Только шестой по счету советский зонд «Луна-16» был успешно запущен.

После посадки советская станция взяла пробы лунного грунта вблизи моря Изобилия и поместила их в возвращаемый аппарат, который вернулся с образцами на Землю 24 сентября 1970 года.

Таким образом ученым удалось получить 101 грамм лунного грунта (против 22 килограмма, доставленных на «Apollo-11» во время пилотируемого полета НАСА).

Однако, малый объем материалов и их относительная схожесть была не главным достижением: это было первое успешное возвращение автоматического спускаемого аппарата.

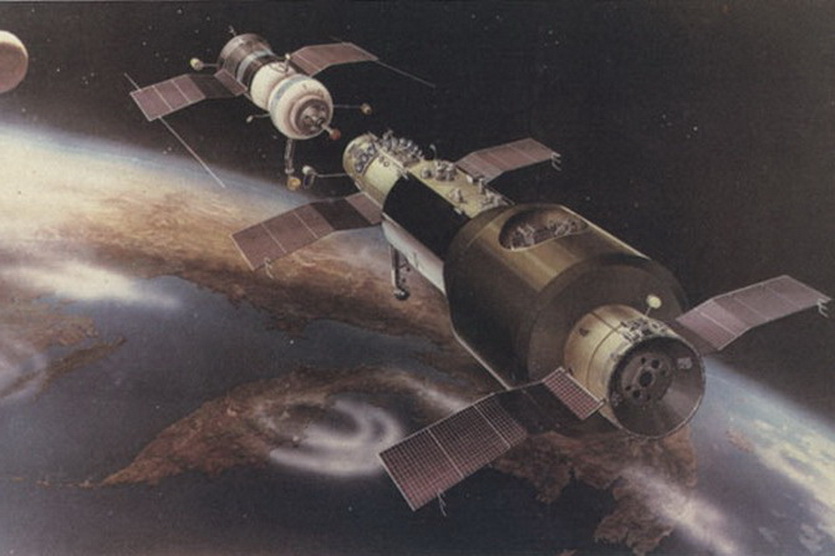

12. Орбитальная и многомодульная станции

Уже упомянутые «Салюты» на самом деле произвели настоящую революцию в космонавтике и исследовании космоса как таковом, ведь аппарат «Салют-1», запущенный 19 апреля 1971 года, стал первой орбитальной станцией Земли.

Проект проводился до 11 октября 1971 года, в результате чего аппарат пробыл на орбите 175 суток, доказав принципиальную возможность долговременного управляемого полета вокруг планеты.

К ней дважды летал экипаж с Земли. «Союз-10» не смог осуществить стыковку, поэтому экспедиция была признана неуспешной. Экипаж «Союза-11», несмотря на ряд внештатных ситуаций, смог провести стыковку и ряд необходимых экспериментов.

Всего по программе гражданских пилотируемых станций «Долговременная орбитальная станция» (ДОС) было запущено 7 «Салютов» и «Космос-557».

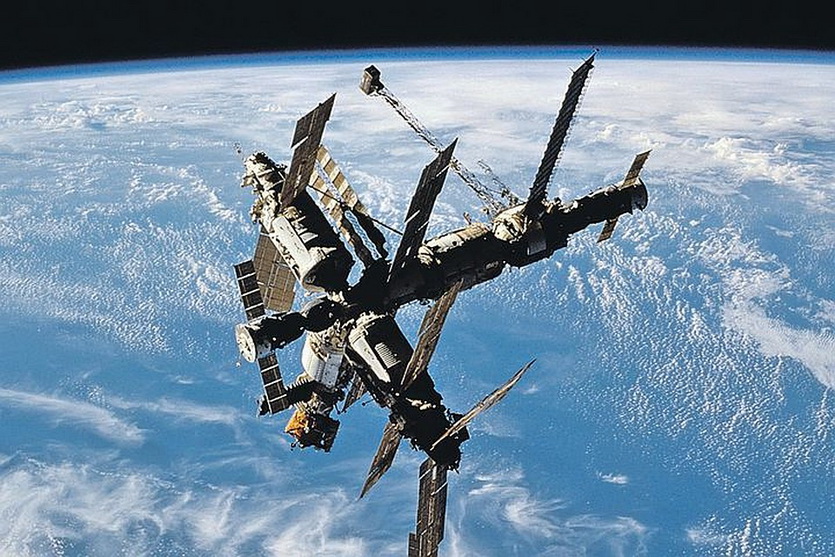

Имя сменилось только 20 февраля 1986 года, когда на орбиту был выведен базовый блок первой в истории многомодульной орбитальной станции «Мир», ставшая абсолютным символом космической эпохи и своеобразным закатом СССР.

Станция была обитаема с 13 марта 1986 года по 16 июня 2000 года, суммарно проведя в космосе 5511 суток (из них 4594 дней с экипажем на борту), совершив 86 331 оборот вокруг планеты.

За время существования станции на ней было проведено более 23000 экспериментов. На станции побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций, среди которых 29 космонавтов и 6 астронавтов осуществили выход в открытый космос.

P.S. Мы ничего не забыли?

Российский космос для многих закончился затопленным в Тихом океане «Миром» 23 марта 2001 года.

Для других, напротив, всё только начинается с «Ангарой» и космодромом «Восточный». Истина где-то посередине, и кроме упомянутых, на счету советских и российских ученых, инженеров ещё множество побед.

О чем ещё сегодня стоило бы вспомнить, на ваш взгляд?

Источник