Павел Луспекаев, сыграв Верещагина на протезах, скончался сразу после премьеры “Белого солнца пустыни”

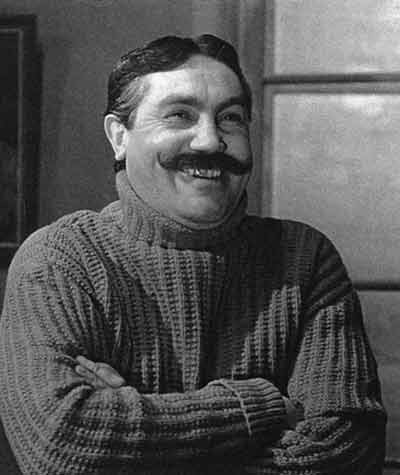

Павел Луспекаев — актер одной роли, но роли гениально сыгранной. Его Верещагин стал одним из самых любимых советским народом киногероев, а перед мужеством реального человека хочется склонить голову. Он прожил всего 42 года, почти половину из которых сражался с тяжелым недугом за право заниматься любимой профессией.

Павел Борисович Луспекаев (при рождении — Павел Багдасарович Луспекян) родился 20 апреля 1927 года в городе Луганске на Украине (по другим источникам, местом его рождения является село Большие Салы в Ростовской области). Его отец — Багдасар Гукасович был армянином, а мать — Серафима Авраамовна Ковалева — донской казачкой (хотя ее отчество вызывает в этом некоторые сомнения). Закончив начальную школу, Павел поступил в Луганское ремесленное училище, вместе с которым эвакуировался во Фрунзе, когда началась война с Германией.

Военные годы

Луспекаев ушел добровольцем на фронт в 1943-м году будучи совсем еще мальчишкой — в 15 лет. Попал в партизанский отряд и сражался наравне со взрослыми мужчинами. Во время одного из боев получил серьезное ранение: разрывная пуля раздробила ему локоть. В Саратовском военном госпитале, куда привезли юношу, хирург принял решение ампутировать руку, но Павел, превозмогая боль, сумел убедить врача попытаться ее сохранить. К счастью, это удалось. Выздоровев, Луспекаев продолжил службу в штабе партизанского движения 3-го Украинского фронта, а в 44-м году демобилизовался.

Начало творческого пути

Павел вернулся в Луганск и устроился в труппу местного драматического театра, в котором прослужил 2 года (удивительно, как ему это удалось без какого-либо образования и опыта). В 1946 -м году молодой человек приезжает в Москву и поступает в Щепкинское театральное училище на курс Константина Зубова. Несомненное дарование абитуриента заставило приемную комиссию закрыть глаза на его южный акцент, грубые манеры и … татуировки на обеих руках (вскоре, Луспекаеву пришлось их вывести — преподаватели просто отказывались пускать его в аудиторию). Закончив учебу, Павел очень надеялся попасть в труппу какого-либо столичного театра, но за 4 года ему так и не удалось избавиться от своего акцента. Из Москвы пришлось уехать.

В 1950-м году Луспекаев поступает на службу в Тбилисский театр русской драмы. Он быстро становится одним из самых заметных актеров и обращает на себя внимание кинематографистов с киностудии Грузия-фильм. Павлу предлагают небольшие роли сразу в двух кинофильмах — “Они спустились с гор” (1954 г.) и “Тайна двух океанов” (1955-56 г.). К сожалению, ни картины, ни дебют Луспекаева большого успеха не имели.

Режиссер Леонид Варпаховский (отец Анны Варпаховской), работающий в одно время с актером в Тбилисском театре, высоко ценил его талант. Поэтому, переехав в Киев, переманил Павла за собой в Театр русской драмы им. Леси Украинки.

Несколько лет актер будет успешно играть на его сцене, пока в 1959-м году не получит приглашение в труппу Ленинградского БДТ от главного режиссера Георгия Товстоногова. Этому событию поспособствует знаменитый актер Кирилл Лавров. Навещая в Киеве своего отца, Лавров попал на спектакль “Второе дыхание” с участием Луспекаева и был под таким впечатлением от его игры, что убедил Товстоногова принять талантливого актера в БДТ. Этот театр станет последним в творческой биографии Павла.

Как болезнь помешала успешной карьере

Уже в молодости у Луспекаева начало развиваться серьезное заболевание сосудов ног, связанное с нарушением кровообращения. Возможно, причиной тому послужило длительное переохлаждение, которое актер перенес во время войны. С годами болезнь начала прогрессировать и причиняла Павлу невыносимые страдания. Он часто попадал в больницу, что не могло не отразиться на его работе в театре.

С кинематографом тоже все обстояло не просто: кинорежиссеры видели в Луспекаеве прежде всего театрального актера и к тому же были наслышаны о его проблемах со здоровьем. К сожалению, их опасения были оправданы… Например, когда режиссер Геннадий Полока пригласил Павла в свою картину “Республика ШКИД” на роль учителя физкультуры, по сценарию эта роль была одной из главных.

Но из-за обострения болезни, Луспекаев в очередной раз лег в больницу и роль пришлось сократить почти вдвое. Фильм вышел на экраны в 1966-м году и очень понравился зрителю, который так же отметил яркий образ физрука Медникова. В конце 60-х, актер снялся еще в нескольких картинах: “Три толстяка” (1966 г.), “Жизнь Матвея Кожемякина” (1967 г.), “Зависть” (1967 г.) и т.д, но они не имели для творчества Павла важного значения.

На что пошел актер ради профессии

Когда режиссер Владимир Мотыль в начале лета 1968-го года предложил Луспекаеву роль таможенника в своем приключенческом военном фильме “Белое солнце пустыни”, актер уже был инвалидом: ему удалили обе стопы. Из театра он уволился в 1965-ом году, потому что больше не мог долго находится на сцене. А кинематограф еще оставлял ему некоторые возможности за счет коротких сцен и крупных планов. Врачи настаивали на ампутации обеих ног до колена еще несколько лет назад, но это означало для Павла полную потерю любимой профессии. Поэтому он согласился сначала на ампутацию пальцев ног, потом одной стопы, другой… Но даже такие меры не избавили актера от мучений — его начали преследовать фантомные боли. Только очень сильные препараты (по сути — наркотики) позволяли Павлу на какое-то время избавляться от страданий. Но когда он понял, что превращается в наркомана, то прекратил принимать лекарства и сумел преодолеть зависимость. Такая сила воли достойна восхищения!

Как проходили съемки “Белого солнца пустыни”. Первая и последняя звездная роль

На роль Верещагина актер согласился с радостью. Учитывая состояние Павла Борисовича, Владимир Мотыль был готов изменить сценарий, чтобы актер мог сниматься на костылях. Но Луспекаев отверг его предложение заявив, что “на костылях сняться еще успеет”. Для съемок ему сконструировали специальные сапоги, которые хотя бы частично должны были облегчить ходьбу.

Съемки начались в Дагестане, на пустынном побережье Каспия в августе. Жара и раскаленный песок стали настоящим испытанием для всех, кто участвовал в создании картины, что уж тут говорить о Луспекаеве, который совсем недавно перенес очередную тяжелую операцию на ноге! Вся съемочная группа ежедневно добирались пешком до объектов съемки около километра, а потом предстоял еще обратный путь. А когда снимали сцены на баркасе, уже наступил октябрь и задул сильный ледяной ветер.

Для всех оставалось загадкой, как удавалось Павлу Борисовичу устоять на качающейся палубе, где даже здоровые актеры с трудом удерживались на ногах. Все сцены драки по его требованию снимались без дублера, кроме той, в которой Верещагин пинками сталкивал бандитов за борт. Вода была настолько холодной, что после дублей актеров отпаивали спиртом.

Теперь немного о забавном. Большинство из нас помнят сцену, в которой Верещагин с отвращением ест черную икру большой ложкой из глубокой деревянной миски. На самом деле, икры было всего около килограмма и находилась она только сверху, а остальной объем посуды был заполнен вареным рисом. Ел ее Павел Борисович с большим удовольствием…

Изначально роль Верещагина не была такой значимой — по сценарию, таможенник погибал, даже не вступив в драку, но намеченные рамки оказались слишком тесны для масштаба Луспекаева. Кстати, как-то само собой имя Верещагина — Александр — поменялось на Павла: настолько актер слился со своим персонажем. Прибавлялись сцены, дописывались диалоги и в результате роль таможенника превратилась в одну из главных и, я считаю, лучших ролей. Эта картина сделала актера знаменитым, но Павлу Борисовичу совсем не долго оставалось наслаждаться заслуженной славой… Прославились также другие главные герои: Анатолий Кузнецов, сыгравший красноармейца Сухова, Спартак Мишулин (Саид) и Николай Годовиков (Петруха).

Как Брежнев помог выходу картины на экран

Просто не верится, что этот потрясающий фильм мог не увидеть свет: он не понравился ни руководителю киностудии Григорию Чухраю, ни директору Мосфильма Владимиру Сурину, от которых зависел выход картины на экран. Какие бы правки и изменения Владимир Мотыль не вносил в сюжет, угодить им было невозможно. Картину собирались закрыть. Спасибо Леониду Ильичу Брежневу — генсек любил смотреть новые киноленты, еще не выпущенные в прокат. А из жанров предпочитал иностранные боевики и вестерны. Фильм очень понравилось не только Брежневу, но и членам его семьи, поэтому он напрямую поинтересовался у Сурина, почему “Белое солнце пустыни” все еще не в прокате… Премьера состоялась 30 марта 1970-го года.

Личная жизнь

У Павла Луспекаева была только одна жена — актриса Инесса Александровна Кириллова, с которой они познакомились и поженились еще будучи студентами в “Щепке”.

В браке родилась дочь Лариса. Восточный темперамент не раз бросал актера в объятия других женщин, но Инесса Александровна прощала мужу измены. Она была рядом с Павлом во все тяжелые периоды его жизни, в т.ч сопровождала на съемках “Белого солнца пустыни”.

Павел был человеком очень эмоциональным: легко выходил из себя, мог нагрубить и даже ввязаться в драку. Но если понимал, что не прав — тут же искренне просил прощения. Он мог поделиться с друзьями какой-либо пришедшей ему в голову идеей по телефону в 5 часов утра, но близкие люди прощали ему бесцеремонность и другие недостатки характера. Настоящих друзей у Луспекаева было немного — актеры Евгений Весник, Владимир Татосов, Михаил Козаков, с которыми Павел дружил многие годы.

Неожиданный конец

После блестяще исполненной роли Верещагина, Павлу Борисовичу предложили главную роль политика Вилли Старка в телесериале по мотивам романа Роберта Уоррена “Вся королевская рать”. Актер согласился и приехал в Москву, где поселился на время съемок в гостинице “Минск”. Он успел сняться только в части картины. Днем 17-го апреля, Луспекаев позвонил из своего номера актеру Михаилу Козакову, вместе с которым снимался, пожаловался на скуку и сказал, что с нетерпением ждет завтрашних съемок. А через несколько часов стало известно, что Павел Борисович скончался. По заключению судмедэкспертизы, смерть произошла мгновенно от разрыва сердечной аорты. Актер не дожил до своего 43-х летия несколько дней (роль Вилли Старка сыграет Георгий Жженов).

После смерти Луспекаева произошла безобразная история. Руководство Ленинградского БДТ, где актер проработал много лет, отказалось принимать участие в его похоронах, потому что в этот день страна праздновала 100-летие со дня рождения Ленина. Власти запретили траурные процессии в центре города. Спасибо директору “Ленфильма” Илье Киселеву, который предоставил для прощания с актером один из залов киностудии. Затем окольными дорогами тело Павла Борисовича было перевезено на Северное кладбище Ленинграда и предано земле.

Петербургские таможенники установили на могиле актера фигурную стеллу.

А московские таможенники в 2014-ом году — памятник Верещагину в Филях. На нем выбита крылатая фраза из фильма: “Я мзду не беру, мне за державу обидно”.

Оцените статью:

Источник

«Мое дело — охранять границу». Настоящая история «таможенника Верещагина»

Таможенник Павел Артемьевич Верещагин, герой знаменитого советского фильма «Белое солнце пустыни», чрезвычайно популярен в народе. Верещагин, блистательно сыгранный Павлом Луспекаевым, стал неофициальным символом таможенной службы, а его фразы навсегда вошли в народный фольклор. «Я мзду не беру — мне за державу обидно!», — говорил суровый таможенник в годы безвременья, когда не было уже ни таможни, ни державы, которой он когда-то служил, и казалось, не будет уже никогда.

Не все знают, но у легендарного Верещагина был реальный прототип с не менее драматичной судьбой.

Михаил Поспелов. Фото: Кадр youtube.com

Кинодраматург Валентин Ежов, которому было поручено написание сценария, ставшего основой «Белого солнца пустыни», действовал в условиях крайнего дефицита времени — ему на работу отвели всего полтора месяца. Но Ежов, в отличие от своих современных коллег, к делу относился очень ответственно. Потому он отправился в Среднюю Азию, чтобы побеседовать с ветеранами сражений с басмачами.

В этих беседах и всплыло имя офицера российской пограничной стражи Михаила Поспелова, чья история очень заинтересовала сценариста. Факты из биографии Поспелова перекочевали в историю Верещагина.

Более того, если сравнить фотографию самого Поспелова в форме офицера дореволюционных времен и фотографию, которая в фильме висит на стене в доме Верещагина, не остается никаких сомнений в том, что и внешний образ героя был списан с него.

Михаил Поспелов. Фото: Кадр youtube.com

Прототип Верещагина обучался у полковника Верещагина

Михаил Поспелов родился в мае 1884 года в городе Орле. Получив домашнее образование, он поступил в Тифлисское пехотное училище, которое окончил по второму разряду.

Вот ещё любопытный момент: когда Поспелов поступил в Тифлисское училище, его начальником был герой русско-турецкой войны, участник Памирской кампании, полковник Александр Васильевич Верещагин.

После выпуска Поспелова определили на службу в Либавский пехотный полк. Служба протекала спокойно, что молодого деятельного офицера не радовало. Осенью 1910 года он добился зачисления в пограничную стражу в 7-й округ на среднеазиатскую границу.

В 1913 году поручик Поспелов, отлично зарекомендовавший себя на новом месте, получает назначение в 30-ю Закаспийскую бригаду, которая охраняла границу с Персией и побережье Каспийского моря.

Русско-персидская граница была очень неспокойным местом. Здесь постоянно действовали шайки контрабандистов, с сопредельной стороны бандиты совершали набеги на туркменские поселения, захватывая девушек для продажи в рабство в Персии.

«Красный шайтан»

Сначала под началом Поспелова находился пост «Гермаб» («Чистые ключи»), а затем и весь Гермабский погранотряд, контролировавший 100-верстный участок границы, имевший в своей структуре 4 конно-сторожевых кордона: «Гермаб», «Сулюкли», «Мерген-Улья» и «Сарам-Сакли».

Поспелов был великолепным воином: в совершенстве владел элементами кавалерийской подготовки, за успехи в соревнованиях по стрельбе был награжден шестью императорскими призами. Награды были прикреплены к ножнам шашки, которую он долго хранил.

Но дело было не только в отличном владении оружием и большой физической силе. Поспелов, что называется, душой болел за порученное ему дело. Он обустраивал быт своих подчиненных, решал их проблемы, наладил тесные связи с местным населением.

Поспелов помогал жителям приграничных селений, а они помогали пограничникам, видя в них свою единственную надежную защиту от бандитов.

Благодаря этому командир Гермабского погранотряда организовал хорошо разветвленную сеть разведки, что позволяло пограничникам знать заранее места и время набегов бандитов и попыток прорыва контрабандистов.

Его уважали и боялись враги, давшие ему прозвище «Красный шайтан». Это было ещё до появления большевиков — причиной стали не политические взгляды Поспелова, а его роскошные огненно-рыжие усы. Он появлялся внезапно для контрабандистов в самых неожиданных местах, из-за чего наиболее суеверные бандиты стали подозревать, что этот русский офицер обладает ещё и навыками боевой магии.

Михаил Поспелов. Фото: Кадр youtube.com

«Я не уйду»

Дом Верещагина из фильма тоже не выдумка — он во многом срисован с дома Поспелова. В посаженном русскими пограничниками саду росли грецкий орех, яблони, груши, вишни, абрикосы, алыча, а в пруду плескались карпы.

В 1917 году, как и Верещагин, Поспелов превратил свой дом в маленькую крепость. Старый мир рушился — Российская империя ушла в прошлое, и наступило безвластие, при котором бандиты и контрабандисты стали действовать нагло, не опасаясь отпора.

Гермабский отряд практически развалился — солдаты, набранные, в основном, в Центральной России, рвались домой, и Поспелов не мог их уже удержать.

Ему самому предлагали уехать за границу, говоря о том, что здесь его служба никому теперь не нужна, а там он может стать большим человеком.

Павел Луспекаев в роли Павла Верещагина. Фото: Кадр из фильма

«Я пограничник, и мое дело — охранять границу Отечества. И я отсюда никуда не уйду», — отвечал упрямый Поспелов.

С горсткой бойцов теперь он уже оборонял не 100 верст границы, а собственный дом, обучив владению винтовкой, пулеметом и гранатами жену Софью. В этой крепости росли и две маленькие дочери Поспелова, Лена и Вера.

Наиболее дерзкие бандиты, решившие поквитаться с «Красным шайтаном», получали настолько жесткий отпор, что бросали планы мести раз и навсегда. А сам пограничник в перерывах между этими схватками, как и Верещагин, глушил тоску самогоном.

Михаил Поспелов. Фото: Кадр youtube.com

Власть возвращается

Он оставался единственным из командиров 30-й Закаспийской бригады, кто остался в строю. И в 1919 году Поспелов стукнул кулаком по столу, решив, что пора наводить порядок. «Красный шайтан» набрал добровольцев из числа местных жителей, которые устали от бандитского беспредела, вооружил и занялся их обучением. Вскоре ему удалось восстановить пограничную службу сначала на посту «Гермаб», а затем и на всем участке ответственности Гермабского погранотряда. Бандиты и контрабандисты, наткнувшись на сопротивление, предпочли уйти подальше, туда, где «Красный шайтан» не мог до них добраться.

Павел Луспекаев в роли Павла Верещагина. Фото: Кадр из фильма

Тем временем чаша весов в Гражданской войне стала склоняться в сторону большевиков. И «Красный шайтан» стал «красным» и в политическом смысле — 24 декабря 1919 года приказом по войскам Туркестанского фронта товарищ Поспелов Михаил Дмитриевич был назначен командиром пограничного батальона с дислокацией в населенном пункте Гермаб.

Времена были трудные, и Поспелову приходилось нетривиальными способами решать вопросы снабжения. Для того, чтобы обеспечить своих пограничников хлебом, он продал все ковры, которые были в его доме ещё с дореволюционных времен.

В марте 1921 года Михаил Поспелов стал командиром 1-го пограничного полка с дислокацией в городе Ашхабад. Задача полка — охрана всей советско-персидской границы. С формированием войск ВЧК Туркестана он назначается начальником 1-го района 35-й пограничной бригады.

Михаил Поспелов. Фото: Кадр youtube.com

Начальник научного каравана

Погранвойска молодой республики остро нуждались в подготовленных кадрах. В 1923 году в Ашхабаде при непосредственном участии Поспелова была создана школа для подготовки младшего комсостава. Курс был рассчитан на 3 месяца. Выпускники школы становились начальниками и помощниками начальников застав на среднеазиатской границе. Впоследствии эта школа была переведена в Ташкент.

В конце 1925 года Михаил Поспелов был отправлен в бессрочный отпуск в связи с достижением предельного возраста службы. Отпуск получился своеобразным: к нему за помощью обратились руководители экспедиции Академии наук СССР в Кара-Кумы по поиску серы для её промышленной разработки.

Ученым был нужен человек, который знал местность, прекрасно ориентировался в бескрайних песках, знал местные обычаи и владел туркменским языком. Таким человеком и стал Поспелов, занявший должность начальника каравана. По признанию ученых, высокий профессионализм отставного пограничника позволил экспедиции, несмотря на тяжелейшие условия, добиться блестящих результатов. Спустя год работал Поспелов и в повторной экспедиции.

В конце 1920-х опытный офицер помогал добивать банды басмачей, а перед Великой Отечественной войной он перешел на работу в пожарную часть города Ташкента.

Михаил Поспелов. Фото: Кадр youtube.com

Есть такая профессия…

В 1950-х годах ему был присвоен статус персонального пенсионера Узбекской ССР. До последних лет жизни Михаил Поспелов сохранял военную выправку, носил гимнастерку и пограничную фуражку.

10 августа 1962 года, в возрасте 78 лет, человек, всю свою жизнь посвятивший служению державе, умер в Ташкенте.

Внук и правнук Михаила Поспелова были выпускниками суворовского училища, достойно служили в Вооруженных Силах, продолжая традицию, заложенную предком.

Михаил Дмитриевич Поспелов не дожил восьми лет до появления своего «кинодвойника». Но таможенник Верещагин, полюбившийся большой стране, стал достойным воплощением образа человека, посвятившего жизнь своей Родине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

👉🏻 Подпишитесь на рассылку

Один раз в день Вам на почту будут приходить материалы Николая Старикова, достойные внимания. Можно отписаться в любой момент.

Отправляя форму, Вы даёте согласие на обработку и хранениe персональных данных (адреса электронной почты) в полном соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных».

НОВАЯ КНИГА

НИКОЛАЯ СТАРИКОВА

Источник