Луч любви. Какая пара была самой эпатажной в русском художественном авангарде? Часть 1. Россия

Его трижды исключали из художественного училища за свободомыслие в искусстве. Её называли амазонкой авангарда. Их отличали невероятная фантазия, ирония и юмор. Вместе они пережили бурную творческую эволюцию. Ими восхищались, на них равнялись, им подражали.

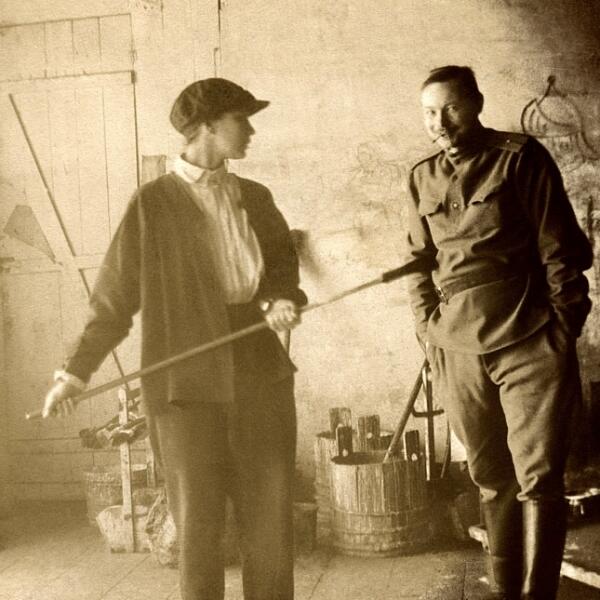

Жизнь наших героев сопровождалась рядом удивительных совпадений. Оба родились в 1881 году: 3 июня — Михаил Федорович Ларионов, 4 июня — Наталия Сергеевна Гончарова. По этому поводу они часто шутили, будто появились на свет в один день. Его дед был городским головой Архангельска, а отец военным врачом Тираспольской крепости. Она — из знаменитого дворянского рода. Оба поступили в Московское художественное училище.

Любовь и искусство

В 18 лет между молодыми людьми вспыхнули романтические чувства.

«Он — блондин высокого роста, хорошо сложен, глаза его, как голубой огонь. Казалось, что этот человек имеет особый отблеск свободы и веселья по сравнению с обычными людьми» (С. Романович. «Каким его сохранила память»).

«Она — стройная, без жеманства, и все — всерьез. Никаких прикрас: ни косметикой, ни в одежде. Красивой не назовешь, но… Одета — без моды, очень просто и складно, как может себе позволить женщина хорошо сложенная. В ней, как в иконах, — строгость» (В. Ходасевич. «Портреты словами»).

Фото: ru.wikipedia.org

Согласитесь, любящие люди способны изменять судьбы друг друга. Так Ларионов обратил внимание Натальи Гончаровой на ее способности к живописи, из-за чего они серьезно поссорились, ведь девушка мечтала стать скульптором. Когда он вернулся, то был изумлен прекрасными рисунками, появившимися в доме, автором которых была Наталия.

Фото: artchive.ru

«Мы очень разные, и он меня видит из меня, не из себя. Как я — его» (М. Цветаева. «Наталья Гончарова»).

Единомышленники

Представьте себе испытание на прочность характера, происходящее прямо на экзамене.

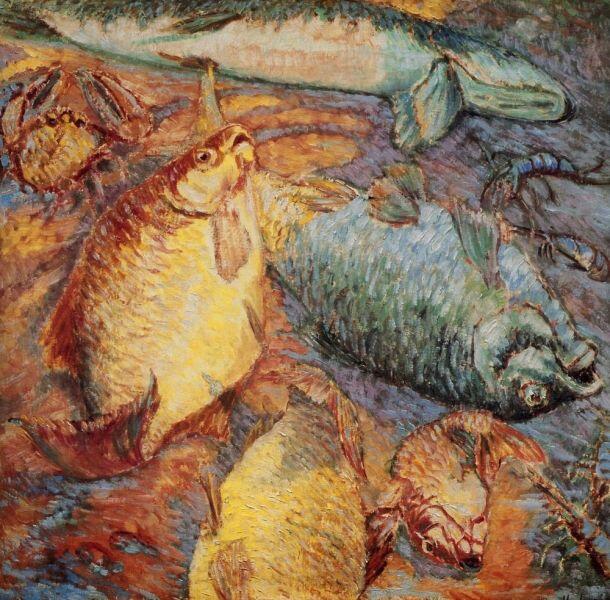

Молодой студент представил 260 эскизов, вызвавших скандал. Профессора обнаружили в работах «импрессионизм», и Михаила исключили из училища на год. Невероятно, но сбежав в родной Тирасполь, он создал ряд новых импрессионистских работ, обративших на русского художника всеобщее внимание: «Рыбы под заходящим солнцем», «Розовый куст», «Верхушки акаций».

Фото: artchive.ru

Вернувшись в Школу, он еще дважды подвергался исключениям, но ряд профессоров, заступаясь за молодого генератора идей, отмечали его живое восприятие и реализм.

Только необычайная смелость и воображение помогли влюбленным рука об руку пройти через множество испытаний. Их не понимали, критиковали, а две картины Гончаровой — «Натурщица с закинутыми за голову руками» и «Натурщица с руками на талии» (1910) — даже арестовали за непристойность. К счастью, мировой судья признал обвинение необоснованным, так как выставка проходила в закрытом помещении.

Фото: Источник

Вообще сам Ларионов, по мнению современников, был импульсивным и даже сумасбродным, зато необыкновенно одаренным.

«Однажды прихожу домой и слышу крик Ларионова в кабинете отца: «Лучизм! Только лучизм! Я теперь это понял, и мне открылся новый мир живописи! Понимаете? Это надо видеть!» (В. Ходасевич. «Портреты словами»).

Вообразите, придуманный Ларионовым «лучизм» называют четвертым измерением в живописи, когда рисуют не предметы, а идущие от них световые потоки. Критики разносили в пух и прах его картины: «Лучистая колбаса и скумбрия», «Лучистый портрет Н. Гончаровой», «Лес».

Фото: artchive.ru

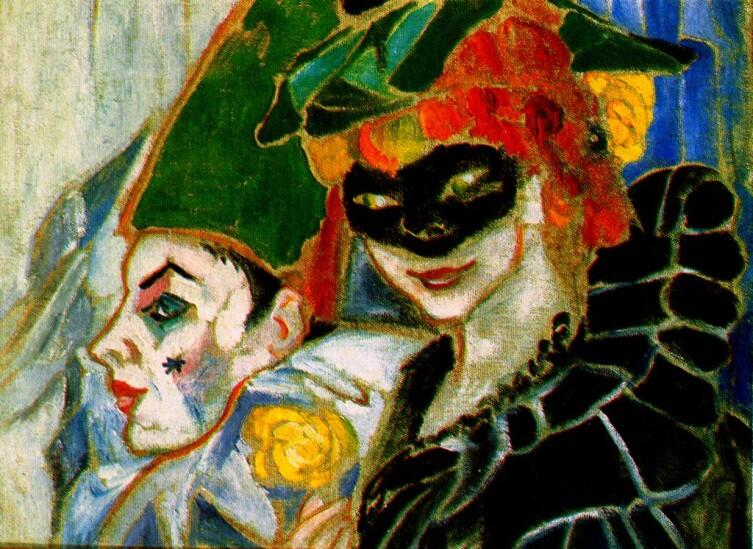

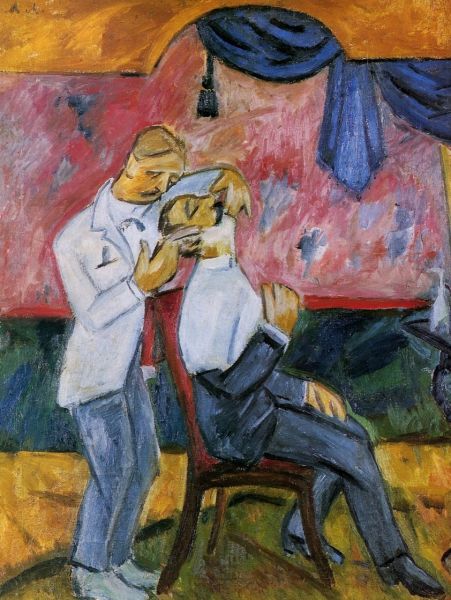

Кстати, Ларионов утверждал, что авангардный художник не должен искать свою единственную нишу, свой стиль. Увлекшись традициями русской провинции, Михаил Федорович создал серии примитивистских работ: «Франты и франтихи», «Парикмахеры», «Провинциальные вывески». А армейские сборы добавили в его коллекцию тематический цикл — «Жизнь русского солдата».

Фото: artchive.ru

Наталия Сергеевна иначе изображала русские традиции, выбрав тематику лубочной народной картинки и древнерусскую иконопись. Так появился русский «неопримитивизм».

Отдельно стоит сказать, что художники были среди основателей общества «Бубновый валет» (1910), название которого придумано Ларионовым как протест. Оно обозначало с французского карту «плута».

Однако идейный раскол в творческой богеме привел неутомимого новатора к созданию очередного креативного движения — «Ослиный хвост» (1912). Он говорил:

«Публика думает, что мы пишем ослиным хвостом, так пусть мы будем для нее ослиным хвостом».

После этого триумф экспозиций «Мишень» и «№ 4: футуристы, лучисты и примитив» оказался просто неизбежен.

Церковная цензура даже запретила полотна «Бог плодородия» и цикл «Евангелисты», назвав их святотатством. Невероятно, но в 1913 году Наталия Сергеевна получила неожиданное предложение на оформление церкви Святой Троицы в Бессарабии.

Фото: artchive.ru

А как авангардисты относятся к понятию «красота»? По мнению М. Ларионова, это явление относительное. В подтверждение он нарочно создал цикл Венер (Солдатская, Кацапская, Цыганская, Еврейская, Венера и Михаил), назвав их по-простонародному — «бабами». А также шокировал публику акцией «убийство лица».

Кстати, не трудно догадаться, кто та единственная богиня, вызвавшая изумление в обществе. Московские и питерские модницы тут же стали рисовать на лицах и других открытых обозрению местах разные узоры, домики, цветы, животных, а главное — обязательно появляться на публике.

Значит, боди-арт изобрели Михаил Ларионов и Наталия Гончарова!

И вот, наконец-то, ошеломляющий успех в Европе. Наших героев называют пионерами русского авангарда, зовут работать на Запад. Продолжит ли освещать их жизненный путь луч любви?

Источник

Рыбы при заходящем солнце

Описание картины «Рыбы при заходящем солнце»

«Рыбы при заходящем солнце» – не самое романтичное название для картины. Пока не увидишь картину Ларионова, остается надежда, что, возможно, речь о прозрачной глади пруда, в которой плещутся рыбки на фоне закатного солнца. Может, даже милая девушка у пруда имеется. Такой сюжет отлично удался бы импрессионисту, но в данном случае достался Михаилу Ларионову, а потому пруда, водных отражений и, чем художник не шутит, сияющей девы у воды не случится.

Михаил Ларионов писал, кажется, во всех стилях, которые в то время стремительно сменяли друг друга. Увлеченность художника самим холстом, цветопередачей, очарованность возможностями мазка, переданные в изображении световые переливы напоминают сияние импрессионистских картин (1, 2)

Но все же Ларионов – не импрессионизм, хоть эту работу с рыбами всегда вспоминают, говоря о русском импрессионизме. Это веселый хохот русского авангарда, когда художники смеются раньше и громче своих хулителей, а интенсивный, сияющий цвет льется с кисти на холст, а с холста – на зрителя, просто от избытка сил, от молодой удали «бубновалетовцев».

Рыбья чешуя сияет ярче, чем самоцветы. Это вообще что? Натюрморт? Пейзаж? Впрочем, его и портретом назвать впору, так живы «портретируемые». Ларионовские рыбы – словно гимн цвету, его переливам, отблескам закатного солнца в сияющей чешуе, под видом этих рыб – это гимн самой жизни, молодости, избытку сил и безудержной радости.

Источник

Свет, тень и клёв хищника

Солнце вышло — клевать перестало. Знакомая ситуация?

Или наоборот: выглянуло солнышко — и рыбка одна за другой, одна за другой… Очевидно, солнце как-то способно влиять на клев. И нам, рыболовам, надо учитывать «солнечную активность» и выносить какие-то уроки из таких эпизодов.

Однажды я поймал две щуки с интервалом в минуту, и эти единственные за погожий день поклевки пришлись на тот момент, что отсутствовало солнце из-за невесть откуда взявшейся тучки. Бывало и наоборот: рыба активизировалась, когда в пасмурный день на короткие промежутки выходило солнце.

Какие-то рыбы любят свет, какие-то — не очень. Одни рыбы любят солнце и солнечный свет и проявляют наивысшую активность под ярким солнцем. Другие же предпочитают отсиживаться в тени и не казать своего носа на освещенные места. От степени освещенности зависит настроение и активность таких рыб.

Влияние солнца распространяется на рыб, если они стоят на довольно мелких местах. При глубине, скажем, свыше 8—9 метров, а на некоторых водоемах с непрозрачной водой и того меньше, солнечное влияние не столь сильное, сколь на малой глубине.

А теперь рассмотрим влияние солнца на клев разных хищников.

ЖЕРЕХ ЛЮБИТ СОЛНЦЕ, НО ЛОВИТСЯ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ

Наиболее яркий представитель солнцелюбов — жерех. Он большую часть своей жизни проводит в верхних слоях воды. Однако насколько помогает нам солнечный свет? На самом деле в большинстве случаев солнце делает попытки поймать вышедшего на охоту жереха тщетными.

Жерех использует солнце очень ловко. Он выгоняет стаю рыбешек ближе к поверхности и всегда атакует их из «мертвой» зоны — с той стороны, которую малек хуже всего контролирует, то есть с солнечной стороны. Жереховый котел образуется спонтанно, но в яркие солнечные деньки застать жор жереха случается на Средней Волге чаще, чем в пасмурные. Особенно интересны в этом плане дни с переменной облачностью. Перекат над «пупком» посередине Волги, уклейка, чехонь, чайки. Все говорит о том, что жерех где-то поблизости, но он не выдает своего присутствия. Так чаще всего бывает, когда пасмурно. Стоит выйти на какой-то промежуток времени солнцу — тут же все оживает. Слышны удары по воде, беспокойны чайки, которые старательно подсказывают нам, куда забрасывать приманку. Но парадоксальная ситуация — жереха проще поймать, когда нет ни всплесков, ни активности чаек, то есть в «пасмурное» время. Такая ловля вслепую с забросами наугад дает лучший результат.

Солнце хоть и стимулирует жереха к активности, но вместе с этим играет против нас. Очевидно, при открытом солнце жерех лучше замечает лодку, видит леску и не доверяет излишне блестящим приманкам.

Ловля в дни с переменной облачностью похожа на охоту. Допустим, все еще пасмурно. По каким-то признакам выявляем потенциальное место скопления жереха (перекат, мелкая верховая рыбешка, чайки, пусть даже сидящие на воде), встаем на якорь на достаточном расстоянии, чтобы не напугать стаю, и стараемся понять, где сейчас может находиться жерех. Обычно он держится (вполне вероятно, что еще и охотится!) несколько глубже, чем обычно. Вопрос — как определить? Жерех — он хищник, хоть и пелагический, но все-таки хищник, и места засад — бровки, приямки, стена водорослей — ему не чужды. Для начала нужно определить эти места. Лучше всего с этим справится джиг. На него же часто случаются и первые поклевки. Однако лучше будет после определения потенциальных мест поставить компактную блесну типа «кастмастер» или какой-то подобный «срез». Эти блесны вполне подходят для проводки как в толще воды, так и у самого дна. Жерех может быть и там и там. Далее — ловля, как я ее называю, «грубой силой». Вслепую проверяем все возможные места вроде бровок и водорослей, пока не поймаем. Обычно жерех не заставляет себя долго ждать. Хорошо, если удается обрыбиться до того, как выйдет из облаков солнце. Как оно выйдет, мы тут же по всплескам жереха узнаем, куда нужно было точно кидать. Можно, конечно, попытаться половить жереха на солнце, но, как показывает мой опыт, лучше плыть к берегу или по крайней мере за пару сотен метров от боя и издалека наблюдать. Делается это для того, чтобы не напугать стаю, которая сейчас, после того как вышло солнце, поднялась ближе к поверхности и теперь, благодаря тому же солнцу, прекрасно нас видит. Остается ждать очередной тучки.

Еще один интересный момент: в жизни жереха бывают периоды, когда он отлично ловится на джиговые приманки у самого дна. Так вот, такой «джигово-ориентированный» жерех лучше всего берет в солнечные дни, а в пасмурные — совсем скудно. Причем вышедшее солнце не зовет жереха в верхние слои воды.

СОЛНЦЕЛЮБ ЯЗЬ С НОЧНЫМИ СТРАННОСТЯМИ

Язь — рыба удивительная. В дневное время он лучше всего ловится в полдень, когда солнце в условном «зените». Но такое солнечное пристрастие не мешает ему прекрасно клевать и ночью, когда не то чтобы солнца — луны нет!

На волжских водохранилищах язи образуют плотные стаи. Обычно по «весовым категориям». В пасмурные деньки или самым ранним утром, когда солнце еще не светит, стайка пассивна и совсем не реагирует на спиннинговые приманки. Но стоит выйти солнцу — и начинаются гонки. За приманкой язи идут коллективно, и их прекрасно видно. При помощи поляризационных очков язей видно и в пасмурную погоду, вот только за приманкой они не гоняются — практически не замечают ее.

Типичный случай произошел у меня в сентябре прошлого года. Неделю шли дожди и погода стояла пасмурная. Ловил я в мелководном затоне и искал по большей части щук. В какой-то момент тучки разошлись и выглянуло солнце, сразу осветив участок ловли до самого дна. Светило солнце не больше получаса, и за это время у меня произошли пять поклевок, итогом которых стали четыре килограммовых язя. После того как тучки снова прикрыли солнце, пошли исключительно щучьи поклевки — больше ни одного язя до самого вечера…

СОЛНЦЕ, ТЕНЬ И ЩУКА. Где-то до 14:00 щука ловится с бровки левого берега, а вечером — с правого. Логика проста: левый берег находится на восточной стороне, то есть со стороны восходящего солнца, и тень под бровкой здесь есть где-то до двух часов дня, в то время как у правого берега все освещено солнцем. К вечеру же, когда солнце садится, тень появляется под правым берегом и исчезает под бровкой левого берега.

Не сказать, что в пасмурную погоду язь совсем не ловится. Я веду рыболовный дневник: за прошлый год поймал на спиннинг 42 язя, из них лишь 13 (31%) — в дни с пасмурной погодой, большая же часть, почти 70%,— в солнечную.

Пристрастие бронзовобоких рыб к солнцу совсем не мешает ловить язей в тех же местах ночью на воблер.

Влияние солнца на клев язя отмечают и поплавочники на Куйбышевском водохранилище: язи активизируются в солнечную погоду, в то время как в пасмурную преобладает плотва, а язей в большинстве случаев и не видно.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ТЕНИ — ЩУКА

Всем известно, что щучья погода — пасмурная, серая, дождливая. В отдельные пасмурные дни у меня создавалось такое впечатление, что куда ни кинь — везде произойдет щучья поклевка. Иная рыбалка в солнечную погоду: щуку приходится долго искать, а найдя — точно подавать ей приманку. В последнее время я пришел к выводу, что щучья активность никоим образом не связана с солнцем. В пасмурную и солнечную погоду щука ловится одинаково, большее влияние на ее клев оказывают лунные фазы. При благоприятной фазе щуки в любую погоду ловятся одинаково хорошо, при неблагоприятной — соответственно одинаково плохо. От солнца зависит только модель поведения: если в пасмурную погоду щука рассредоточивается по всей акватории, то в солнечную — стоит в тени и редко оттуда выходит. Тень может создаваться чем угодно: сваей моста, деревьями, корягами, донным рельефом. Хорошая тень и под «шапками» водорослей и камыша, ряски на поверхности, под ковром из опавших листьев. Если в пасмурную погоду щучьи поклевки не привязаны к конкретным местам, то в солнечную, напротив, щука клюет исключительно на затененных участках водоема, которые еще и поискать надо.

Недалеко от моего дома протекает неглубокая речка. Кругом чистое поле: ни деревьев, ни домов — словом, ничего, что создавало бы тень на поверхности воды. Так вот, в солнечные дни щука сосредотачивается под прибрежной бровкой. Такая бровка есть как у правого, так и у левого берега.

В летние солнечные дни щука волжских водохранилищ забивается под водоросли. У нас есть участки с водорослями, которые тянутся на многие километры, и вода здесь напоминает густые щи. И в таких местах любит концентрироваться щука, особенно в солнечную погоду. Возможно, по этой же причине щука в солнечные дни уходит на более глубокие места, куда проникает меньше света.

СУДАК: ДНЕМ — В ТЕНЬ, НОЧЬЮ — К СВЕТУ

Летом, когда вода хорошо прогрета, судак, стоящий на неглубоких местах, в солнечные дни также ищет тенистые участки. Ночью же, напротив, охотящийся судак использует всяческий свет себе на пользу. Особенно это было заметно во время портовой стройки на Куйбышевском водохранилище. Горящие в ночное время фонари явно манили к себе судака, которому в свете прожекторов, очевидно, было легче ориентироваться и ловить мелкую чехоньку. Я рыбачу в этих местах давно, но до портовой стройки судака здесь никогда не было. Возможно, сыграли и другие факторы, но я считаю, что именно к свету судаки и тянулись сюда ночью.

В пасмурную погоду щука рассредоточивается по всей акватории, в солнечную — стоит в тени и редко оттуда выходит.

При ловле с лодки солнечным днем я облавливаю джигом небольшие донные «пупки» с разных сторон, меняя положение лодки. Поклевки обычно происходят только в одном узком секторе. В девяти случаях из десяти такой эффективной зоной оказывалась теневая часть «пупка».

Такого же «теневого» настроения, к слову, на подобных «пупках» придерживается и жерех. Эта рыба часто становится приловом к судаку, особенно если ловить на воблер. Но если судак стоит в самой тени, то жерех может себя обнаружить на границе тени и освещенной воды. В тенях же любит стоять и берш.

Так что донные достопримечательности следует облавливать с разных сторон, особо акцентируя внимание на теневую сторону. При этом нельзя забывать, что солнце в постоянном движении, и может сложиться так, что основная стая судака, хоть и незначительно, но сдвинется в сторону.

ГОЛАВЛЬ: И ТЕНЬ, И СОЛНЦЕ

Голавли малых речек не очень любят афишировать свое присутствие. Однажды я оказался на берегу речки Угры, протекающей совсем недалеко от одной деревеньки. Речка показалась совсем безжизненной. Да, сновали туда-сюда пескарики и уклейки, но «взрослой» рыбы видно не было. Мелких рыбок можно было разглядеть даже без поляризационных очков — глубина-то совсем маленькая. Каково же было мое изумление, когда я взял в руки спиннинг и после нескольких проводок поймал полукилограммового голавля, а потом еще парочку. Оказалось, весь голавль этой речки стоял в тени свисающих к воде кустов и совсем не показывался на освещенных солнцем местах. Это типичное отношение голавля малых рек к солнцу. На крупных же реках и водохранилищах, особенно на перекатах, голавль вполне терпим к солнцу и прекрасно ловится с открытых мелководных участков.

На малых реках голавля особенно привлекают участки, где кустарник низко свисает к воде. Возможно, это объясняется не только его любовью к тени, но и тем, что с кустов постоянно падают всякие вкусности — от жучков и гусениц до ягод, так любимых голавлями.

Тень от кустов редко бывает сплошной: в каких-то местах солнце находит прогальчик и попадает-таки на поверхность воды. И если вы заметили такой солнечный пробел в тени, то обязательно проведите через него приманку. Очень часто поклевка голавля следует в тот момент, когда приманка проходит такой просвет. Она на мгновение освещается солнцем, становится более приметной на фоне тени и тут же привлекает внимание стоящих поблизости голавлей.

В тех местах, где солнечных пробелов много, случается и больше поклевок.

На большой воде поведение голавля иное. Солнце и солнечный свет его практически не смущают. Я заметил лишь одно изменение. В яркие солнечные дни голавли уходят несколько ниже, ближе ко дну, и в такие дни чаще случается поймать голавля на джиговые, донные приманки.

БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ ОКУНЬ

Единственный хищник, у которого мне не удалось выявить явных пристрастий к свету и тени, это окунь. Могу припомнить пару случаев, когда окунь явно сторонился тени или шел на солнце. Единственное важное замечание: на приманку, проводимую по границе света и тени, окуни отзываются лучше, чем если бы приманка шла просто по теневой или просто по солнечной стороне.

О МАСКИРОВКЕ

Один из минусов солнца в том, что рыба при ярком свете лучше видит рыболова и его снасть. Даже самые тенелюбивые рыбы не приемлют одной тени — тени самого рыболова. Так что все-таки лучше не афишировать своего присутствия на водоеме и стараться ловить из-за укрытий, сидя на корточках или стоя на колене. Хуже всего, когда тень рыболова падает на воду прямо в место ловли — в таких случаях рыба крайне осторожна и недоверчива, и если щука и окунь могут еще не покинуть места своего обитания, то жерех и язь обязательно уйдут. Лучше, если солнце светит нам в глаза или находится сбоку.

В солнечные дни у нас есть союзник — ветер. Ветер создает на поверхности воды волны, которые не позволяют рыбе хорошо рассмотреть объекты, находящиеся на берегу. До сих пор я помню давнюю уже рыбалку, когда в солнечный день и при сильном ветре буквально в двух-трех метрах от берега поймал несколько десятков крупных жерехов. Ветер тогда был действительно очень сильный (метров 10—15 в секунду), даже 30-граммовая блесна летела не далее 30 метров от берега. Уверен: не будь в тот день сильного ветра — не поймал бы и десятой доли того запомнившегося улова. Жерех всегда бил там в одном месте под берегом, но в безветренные дни он практически никому не попадался.

Кроме того, ветер влияет напрямую и на активность рыбы. Мне не раз приходилось наблюдать за охотой разнообразных хищников в волжском прибрежье. Сильные, почти ураганные ветра загоняли к берегу стайки мальков, а высокая волна дезориентировала их в пространстве. Такой беспомощностью мальков пользовались жерехи, голавли, язи, окуни, судаки и щуки — практически все хищники! В такие дни даже ярые антагонисты, щука и судак, ловились вместе, причем на самой незначительной глубине. Однако при сильном ветре очень сложно найти такие «котлы». Но находка запомнится надолго — стаи хищников перемешиваются, и это «хищное ассорти» будет ловиться без всяких комплексов у самого берега — из-за волн они не заметят и осчастливят даже самого неопытного спиннингиста.

Источник