Какая планета самая яркая в Солнечной системе?

Хотя планеты, в отличие от звезд, сами не излучают свет, они обладают определенной яркостью на небе. Поэтому некоторые из них можно наблюдать без телескопа, в то время как другие не видны невооруженным взглядом. Какая же из планет Солнечной системы самая яркая на небосводе?

Яркость измеряют в безразмерных величинах, то есть обычным числом. Чем оно меньше, тем ярче объект на небе. Двумя ярчайшими телами являются Солнце (его яркость равна – 26,7) и Луна (– 12,74). На третьем же месте располагается планета Венера ( – 4,67). Поэтому она является ярчайшей планетой Солнечной системы. Следом за ней следуют Юпитер (– 2,94), Марс (– 2,91) и Меркурий (– 2,45). Самой же яркой звездой после Солнца является Сириус (– 1,47). Светит Венера ровным белым цветом. Ещё в древности ее называли «утренней звездой» и «вечерней звездой», так как она казалась ярчайшей точкой на небе.

Надо понимать, что на самом деле яркость небесных тел непостоянна. Она зависит от расстояния между Землей и светящимся объектом, поэтому лучше всего планеты видны тогда, когда они подходят к Земле на минимальную дистанцию. Также важно расстояние между планетой и Солнцем, ведь планеты отражают именно солнечный свет. Венера находится достаточно близко и к Земле, и к Солнцу.

Есть ещё несколько факторов, которые влияют на яркость планет. Во-первых, это их размер. Ясно, что большие тела отражают больше света. Именно поэтому огромный Юпитер ярче Марса, хотя Красная планета ближе и к нам, и к Солнцу. Также важна отражающая способность поверхности небесных тел, которую называют словом альбедо. Грубо говоря, абсолютно черное тело поглощает весь падающий на него свет и имеет альбедо, равное нулю, а абсолютно белое тело отражает весь свет и имеет альбедо, равное единице (100 %). Именно Венера имеет наибольшее альбедо среди всех планет Солнечной системы. Этот показатель у нее равен 0,77.

Список использованных источников

Источник

Самая яркая планета Солнечной системы

Венера — самая яркая планета Солнечной системы. На небе, она появляется в утреннее и вечернее время. Каждый желающий может увидеть ее без специального оборудования, точно также, как Луну или Солнце.

Кто её открыл

Венера была названа в честь римской богини красоты и любви. Это единственная планета, названная в честь имени женщины-богини. У многих, Венера, ассоциируется с романтикой, женственностью и красотой.

Долгое время, Венеру принимали за две разные звезды, и называли ее “Утренней” и “Вечерней”, однако со временем было выяснено, что это одна планета с разными фазами яркости. Первым ученым, который сумел рассмотреть и доказать наличие фаз второй планеты, был Галилео Галилей.

Позже, в 1761 году, Ломоносовым было доказано наличие тонкого слоя газовой оболочки.

Самая ярка из всех планет для земного наблюдателя

Вопрос “Какая планета самая яркая для земного наблюдателя?” заставляет многих наблюдателей задуматься. Конечно, специалисты точно знают, что это Венера. Несмотря на крупные размеры, Юпитер уступает ей по яркости. Ученые объясняют, что не смотря на свою яркость и крупные размеры, по видимости с Земли, он все-таки уступает Венере. Вторая планета находиться “внутри” небесных тел, между нами и Солнцем и появляется на небосводе, как минимум два раза за сутки. Юпитер, как “внешнее” светило имеет свойство странствовать по всему небосклону и с Земли он кажется менее ярким.

Из чего состоит атмосфера

Размеры второй планеты и Земли — практически идентичны. Также, их объединяет наличие твердой атмосферы. Эти факторы и дарили ученым надежду на то, что на самой яркой планете есть жизнь.

Однако, после проведенных исследований атмосферы “земной соседки”, было определенно ясно, что никакой жизни здесь нет. Газовая оболочка небесного тела состоит из ядовитого углекислого газа. Атмосфера слишком плотная, из-за чего удерживает тепло, делая венерианскую поверхность слишком горячей.

Смена фаз причина свечения

По яркости, на ночном и дневном небе, Венера уступает лишь Луне и Солнцу. Иногда, вторая планета светит слабо и отбрасывает тень на землю. С чем это связано? С помощью телескопа, можно отследить смену фаз второй планеты: чем ближе она к Земле, тем ярче она небе, соответственно, чем она дальше, тем она становиться меньше.

При перекрытии Солнцем, она похожа на темный круг. После этого, она “набирает” яркость и появляется на небе до того момента, как начинает передвигаться по направлению к полумесяцу.

На ярком светиле могла быть жизнь ранее

Венера дарит нам больше загадок, нежели ответов. По размерам и весу она напоминает Землю, но вместе с этим, она обладает адскими условиями для жизни.

Однако, исследователи выдвигают гипотезу о том, что на “земной соседке” могли быть океаны, озера и моря. Венера могла быть обитаемой на протяжении двух миллиардов лет. Однако, в результате уплотнения атмосферы, небесное тело приобрело совершенно другой вид.

К такому выводу пришли специалисты НАСА после компьютерного моделирования.

Что нужно знать о второй планете

В исследовании Венеры, еще очень много пробелов. Из-за близкого расстояния к Солнцу, а также из-за опасной газовой оболочки, ее трудно исследовать. Ее близость к нашей Земле, не дает покоя ученым, ввиду чего, они активно работают над вопросом детального изучения поверхности “земной соседки”. Что нужно знать нам о ней сегодня?

- Состав облачного слоя. Венерианский шар окутан плотными облаками, которые состоят из серной кислоты и углекислого газа.

- Восход и заход Солнца здесь происходит 2 раза в год. Венере необходимо 243 земных дня для обращения вокруг Солнца.

- Самая жаркая планета. “Земная соседка” известна адской погодой. Температура воздуха здесь составляет 470° круглогодично. Смена времен года практически не наблюдается.

Исследования продолжаются…

На изучение “земной соседки”, ученые возлагают большие надежды. Самая яркая и одновременно самая жаркая планета еще совсем не изучена. Все самое интересное и увлекательное о ней, нам еще придется узнать после новых открытий ученых!

Источник

Рекорды Солнечной системы

Наша звездная система — уникальное место. По крайней мере только здесь существует жизнь. Но этим ее чудеса не ограничиваются. Итак, что же еще интересного в ней есть?

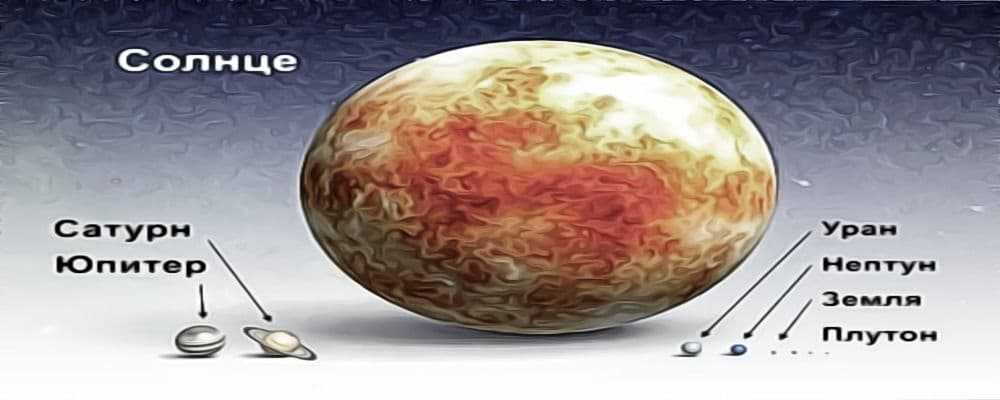

Самая большая планета Солнечной системы

Самой большой планетой Солнечной системы, и наиболее массивной из них, является Юпитер. Его экваториальный диаметр равен 143884 км. Что в 11,209 раз превышает диаметр Земли и составляет 0,103 диаметра Солнца. По объему Юпитер эквивалентен 1319 объемам Земли. Масса Юпитера в 318 раз превышает массу Земли, и в 2,5 раза больше массы всех остальных планет, вместе взятых. Для того, чтобы образовалась масса, равная массе Солнца, потребуется 1047 таких планет, как Юпитер.

Экваториальный диаметр следующей самой большой планеты, Сатурна, составляет 0,84 диаметра Юпитера. А его масса равна 0,30 массы самой большой планеты. Юпитер, как и Сатурн смог достичь столь больших размеров потому, что формировался в ранний период развития Солнечной системы в таком месте, где можно было собрать большое количества газа из протопланетной туманности.

Планета с самым большим количеством спутников

За последнее десятилетие было открыто много новых лун возле гигантских планет – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. На 1 октября 2019 г. наибольшее количество лун имеет Сатурн – 82. За ним идет Юпитер – 79 спутников. Затем Уран – 27. И Нептун – 14. Вполне вероятно, что у всех этих планет есть до сих пор не открытые небольшие луны. Происхождение всех этих спутников не до конца выяснено. Однако кажется весьма вероятным, что большие луны этих гигантских газовых планет сформировались одновременно с их родительскими планетами. А небольшие внешние луны являются астероидами, захваченными позже.

Самая горячая планета

На Венере температура поверхности составляет от 460 до 480 °C. Благодаря этому ее можно считать самой горячей планетой в Солнечной системе. Высокая температура венерианской поверхности связана с наличием у нее плотной атмосферы. Она состоит в основном из углекислого газа. Атмосфера выполняет роль теплоизолирующего одеяла. Средняя температура поверхности Венеры на 400 градусов выше той, которая была бы при отсутствии атмосферы. Солнечное тепло способно проникать сквозь облака Венеры. Но из-за наличия в ее атмосфере углекислоты возникает явление, известное как парниковый эффект.

В ранней истории Солнечной системы, когда Солнце было не столь ярким, как сейчас, Венера была холоднее. И, вероятно, у нее даже были океаны из жидкой воды. Вода постепенно испарялась, способствуя возникновению парникового эффекта. Но примерно за миллион лет она вся рассеялась в космическом пространстве. По мере повышения температуры из скальных пород на поверхности планеты освобождалось все больше углекислоты. Это привело к стремительному развитию парникового эффекта. И к наблюдаемому в наше время перегреву планеты.

Самая яркая планета Солнечной системы

Самая яркая планета Солнечной системы — это снова Венера. Ее максимальная звездная величина равна -4,4. Венера ближе всех находится к Земле. И, кроме того, эффективно отражает солнечный свет. Поскольку поверхность планеты закрыта облаками. Верхние слои облаков Венеры отражают 76% падающего на них солнечного света.

Венера выглядит наиболее яркой, когда находится для земного наблюдателя в фазе серпа. Орбита Венеры лежит ближе к Солнцу, чем орбита Земли. Поэтому диск Венеры полностью освещен только тогда, когда она находится на противоположной от Солнца стороне. В это время расстояние до Венеры самое большое. А ее видимый диаметр — самый маленький.

Самая маленькая планета Солнечной системы

Раньше самой маленькой планетой Солнечной системы считался Плутон. Он был открыт в 1930 году. Его диаметр равен всего 2400 км. Период вращения вокруг своей оси — 6.39 суток. Его масса в 500 раз меньше земной. Плутон имеет спутник — Харон. Его открыли Дж. Кристи и Р. Харрингтоном в 1978 году. Но в 2006 году Плутон был признан карликовой планетой. И изгнан из семьи нормальных планет. И его место занял Меркурий.

Самая ветреная планета в Солнечной системе

Самые большие скорости ветра в Солнечной системе были зарегистрированы на Нептуне. В экваториальной области планеты. Крупномасштабные атмосферные образования движутся здесь с востока на запад со скоростью около 325 м/сек. относительно ядра планеты. А более мелкие перемещаются почти вдвое быстрее. Это означает, что скорости потоков у экватора Нептуна приближаются к сверхзвуковым.

Скорость звука в атмосфере Нептуна составляет примерно 600 м/сек. Известно, что сильные ветра наблюдаются на всех гигантских планетах. Однако не ясно, почему самое быстрое движение атмосферы отмечается именно на Нептуне. Возможно, это связано с влиянием внутренних источников тепла Нептуна. Вторая среди «самых ветреных» планет – Сатурн. Здесь максимальные скорости ветра примерно вдвое меньше, чем на Нептуне.

Самое холодное место в Солнечной системе

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на поверхности тел в Солнечной системе — это температура одной из лун Нептуна, Тритона. По измерениям, сделанным «Вояджером-2», эта температура оказалась равной –235 °C. Что всего на 38 °C выше абсолютного нуля. Температура поверхности Плутона почти наверняка близка к этим значениям. Но пока мы имеем только ее оценки, сделанные с поверхности Земли.

По этим оценкам яркие области Плутона имеют температуру около –233 °C. А более темные примерно на 20 °C теплее. Плутон и Тритон кажутся очень похожими друг на друга: степень их подобия намного больше, чем у любой другой пары тел в Солнечной системе. Поверхностная температура планет или лун зависит от нескольких факторов: насколько велико расстояние от Солнца, имеется ли внутренний источник тепла, каково влияние атмосферы. Как Тритон, так и Плутон получают от Солнца очень мало тепла. Они не имеют внутреннего источника подогрева и сильно охлаждаются. Поскольку лед постоянно испаряется с их поверхности.

Самый большой спутник

Крупнейшая в Солнечной системе луна — это спутник Юпитера Ганимед. Его диаметр равен 5262 км. Самая большая луна Сатурна, Титан — по размеру второй (его диаметр составляет 5150 км). Хотя раньше считалось, что Титан больше Ганимеда. На третьем месте идет соседний с Ганимедом спутник Юпитера Каллисто. Ганимед, так и Каллисто, больше чем планета Меркурий (диаметр которого 4878 км). Ганимед своим статусом «самой большой луны» обязан толстой мантии льда. Которая покрывает его внутренние слои, состоящие из скальных пород.

Твердые ядра Ганимеда и Каллисто, вероятно, близки по своим размерам к двум небольшим внутренним галилеевым лунам Юпитера — Ио (3630 км) и Европе (3138 км). Однако из-за близости к Юпитеру они получают больше тепла. Поэтому у Ио совсем нет ледяной мантии. А у Европы имеется довольно толстая кора из водяного льда с приличными запасами под ней жидкой воды. В отличие от этих тел, Ганимед наполовину состоит изо льда, а наполовину из твердых пород.

Самый маленький спутник

Самая маленькая луна, размеры которой точно известны — спутник Нептуна Гиппокамп. Его размер около 8 километров. Возможный соперник Деймоса — луна Юпитера Леда. Ее диаметр оценивается примерно в 10 км. Размеры других небольших лун, вращающихся вокруг внешних планет точно определить трудно. Поскольку их можно наблюдать только как точечные объекты. Оценки их размеров зависят от того, какое значение принять для отражательной способности их поверхности.

Диаметры некоторых недавно открытых лун Юпитера и Сатурна оцениваются всего в несколько километров. Считается, что Деймос, как и другой спутник Марса, Фобос, а также большинство новых лун гигантских планет представляют собой астероиды, захваченные планетами. Оба спутника Марса имеют очень темную поверхность. Они отражают всего несколько процентов падающего на них света. Эти спутники подобны астероидам, которые обычно находят во внешней части пояса астероидов и в группе троянцев — астероидов, связанных с Юпитером. Возможно, что и Леда представляет собой астероид, захваченный Юпитером и оказавшийся на орбите вокруг него.

Самый высокий вулкан в Солнечной системе

Самые высокие вулканы в Солнечной системе — щитовые вулканы на Марсе. Наибольшую высоту из них имеет гора Олимп. Ее вершина поднимается на 25 км выше уровня окружающего плато. Причем поперечник ее основания составляет почти 550 км. Для сравнения: Гавайские острова на Земле возвышаются над морским дном всего на 10 км. Щитовые вулканы растут в высоту постепенно. Это происходит в результате повторных извержений из одного и того же жерла. На Марсе щитовые вулканы намного больше, чем на Земле. Почему же так случилось?

Хотя в настоящее время вулканы Марса, по-видимому, уже не являются действующими, они, вероятно, образовались раньше земных. И были активными намного дольше, чем любые вулканы на Земле. При этом горячие вулканические точки на Земле с течением времени изменяли свое местоположение. Из-за постепенного движения континентальных плит. Так что для «построения» очень высокого вулкана на Земле времени просто не хватало. Кроме того, низкая гравитация позволяет изверженному из недр веществу образовывать на Марсе намного более высокие структуры. Которые не обрушиваются под собственной тяжестью.

Самая наблюдаемая комета

Больше всего возвращений к Земле было отмечено у периодический кометы 2P/Энке. Так как она никогда не удаляется от Солнца дальше чем на 4 астрономические единицы. Эта комета едва выходит за пределы пояса астероидов. И при современных методах наблюдения ее можно видеть практически непрерывно. Комета 2P/Энке находится на необычной орбите — ее период равен всего 3,3 года. Это намного меньше, чем у любой другой периодической кометы. Независимые «открытия» этой кометы были сделаны сначала Пьером Мешеном (в 1786 г.) и Каролиной Гершель (в 1795 г.). А затем (в 1805 и 1818 гг.) — Жаном Луи Понсом. Но уже в 1819 г. Иоганн Энке понял, что все эти наблюдения относятся к одной и той же комете. И вычислил ее орбиту.

Комета, наблюдавшаяся в течение самого большого периода времени

Наблюдения кометы Галлея, официально известной как комета 1P/Галлея, были прослежены во времени вплоть до 239 г. до н. э. Ни для одной другой периодической кометы нет исторических записей, которые могли бы сравниться с кометой Галлея. Комета Галлея уникальна. Она наблюдалась на протяжении более двух тысяч лет 30 раз. Это связано с тем, что эта комета намного больше и активнее других периодических комет.

Комета названа по имени Эдмунда Галлея. Который в 1705 г. понял связь между несколькими предыдущими ее появлениями. И предсказал ее возвращение в 1758-59 гг. В 1986 г. космический аппарат «Джотто» смог получить изображение ядра кометы Галлея с расстояния всего в 10 тысяч километров. Оказалось, что ее ядро имеет в длину 15 км при ширине 8 км. Кома и хвост этой самой известной кометы образуются при нагревании ее ядра Солнцем. И выбросы газа и пыли прорываются через темную оболочку, покрывающую ледяное ядро.

Самая яркая комета

На основании сохранившихся записей сложно судить о том, какая из наблюдавшихся в прошлом комет была самой яркой. Так как яркие кометы представляют собой очень протяженные небесные объекты, точно определить их яркость почти невозможно. Впечатления, получаемые наблюдателем от той или иной кометы, очень субъективны. Они зависят от длины хвоста и от того, насколько темным было небо во время наблюдения.

К самым ярким кометам XX столетия относятся так называемая «Великая комета Дневного света» (1910 г.), комета Галлея (при появлении в том же 1910 г.), кометы Шеллерупа-Маристани (1927 г.), Беннетта (1970 г.), Веста (1976 г.), Хейла-Боппа (1997 г.). Самые яркие кометы XIX века, — вероятно, «Большие кометы» 1811, 1861 и 1882 гг. Ранее очень яркие кометы были зарегистрированы в 1743, 1577, 1471 и 1402 гг. Самое близкое к нам (и наиболее яркое) появление кометы Галлея было отмечено в 837 г.

Самый близкий подход кометы к Земле

Среди зарегистрированных сближений комет наиболее близко к Земле подходила комета Лекселя в 1770 г. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. Оно составило 0,015 астрономической единицы (2,244 миллиона километров). Это в шесть раз превышает расстояние до Луны. Когда комета находилась ближе всего, видимый размер ее комы был равен почти пяти диаметрам полной Луны.

Комета была открыта Шарлем Мессье 14 июня 1770 г. Но свое название она получила по имени Андерса Иоганна (Андрея Ивановича) Лекселя. Именно он определил орбиту кометы и опубликовал результаты своих вычислений в 1772 и 1779 гг. Ученый обнаружил, что в 1767 г. комета близко подошла к Юпитеру. И под действием его гравитации перешла на орбиту, которая проходила вблизи Земли. Однако при следующем, еще более близком подходе к Юпитеру, возмущение траектории кометы Лекселя оказалось настолько большим, что с Земли она больше никогда не наблюдалась.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник