Самое маленькое созвездие по размеру

Самое маленькое созвездие — Южный Крест, занимающее область неба всего в 68,45 квадратного градуса, что эквивалентно 0,166% всей площади неба. Первые упоминания об этом созвездии мы находим у европейских мореплавателей XVI столетия, которые посещали южное полушарие. Несмотря на небольшой размер, Южный Крест — очень заметное созвездие, ставшее символом южного полушария. Оно содержит двадцать звезд ярче звездной величины 5,5. Три из четырех звезд, образующих его крест, — звезды 1-й величины. В созвездии Южного Креста находится рассеянное звездное скопление (Каппа Южного Креста, или скопление «Шкатулка драгоценностей»), которое многие наблюдатели считают одним из самых красивых на небе.

Следующее по размеру самое маленькое созвездие (точнее говоря, занимающее среди всех созвездий 87-е место) — Малый Конь. Оно охватывает 71,64 квадратного градуса, т.е. 0,174% площади неба.

Самое большое из 88 созвездий неба — Гидра (иначе говоря, Водяная Змея). Область неба, входящая в созвездие Гидры, — 1302,84 квадратного градуса, что составляет 3,16% всей площади неба. Следующее по величине — созвездие Девы, занимающее 1294,43 квадратного градуса. Не удивительно, что созвездие Гидры получило такое название: оно и в самом деле представляет собой длинную тонкую полосу, протянувшуюся на четверть небесного круга. Большая часть “змеиного тела» лежит к югу от небесного экватора, а его общая длина — более 100°. В одной из легенд Гидра представляется многоголовым монстром, которого убил Геркулес.

Несмотря на свой размер, Гидра на небе особо не выделяется. В основном она состоит из довольно слабых звезд, и найти ее нелегко. Самая яркая звезда — Альфард, оранжевый гигант второй звездной величины, находящаяся на расстоянии 130 световых лет.

Наиболее массивные черные дыры находятся в центрах галактик. Среди тех черных дыр, для которых имеется достаточно данных, чтобы оценить их массу, наиболее массивная почти наверняка расположена в гигантской эллиптической галактике M 87, принадлежащей Скоплению галактик в Деве. Измерения, проделанные с помощью Космического телескопа “Хаббл”, позволяют предположить, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики M 87 имеет массу, превышающую массу Солнца в 3 миллиарда раз. Спектры, полученные телескопом “Хаббл”, показывают, что газовые массы, находящиеся на расстоянии в 60 световых лет от центра галактики M 87, вращаются со скоростью 2 миллиона километров в час, и что ближе к центру скорость увеличивается. Удержать газ, вращающийся с такими скоростями, может только тяготение огромной массы.

За последнее время было обнаружено несколько новых черных дыр по массам сходными с той, которая находится в галактике M 87. Они расположены в центрах эллиптических галактиках NGC 4649 (созвездие Девы), IC 1459 (созвездие Южной Рыбы) и в радиогалактике 3C 390.3 (созвездие Дракона).

Самый яркий квазар (и первый, который был идентифицирован как квазизвездный объект), известен по номеру в Третьем Кембриджском каталоге радиоисточников: 3C 273. Сам квазар представляет собой объект примерно 13-й звездной величины, хотя, как и у многих других квазаров, его яркость периодически меняется. До того, как положение квазара удалось определить достаточно точно (так, что стало возможным отождествить его с оптическим двойником), объект был известен как сильный радиоисточник в созвездии Девы. Идентификация была завершена в 1962 г., когда произошло покрытие квазара Луной. Красное смещение объекта 3C 273 оказалось равным 0,158. Следующие по яркости квазары имеют примерно 15-ю звездную величину.

В отдаленном шаровом скоплении M4 находится самая старая и дальняя из известных планет. Образовавшаяся 13 миллиардов лет назад и отделенная от Земли 5600 световых лет, она расположена по направлению к созвездию Скорпиона.

Она вращается вокруг пары звезд – гелиевого белого карлика и быстро вращающейся нейтронной звезды. История открытия этой планеты восходит к 1988 г., когда в M4 был обнаружен пульсар, названный PSR B1620-26. Пульсар представляет собой нейтронную звезду со скоростью вращения 100 оборотов в секунду, регулярно посылающую радиоимпульсы. Вскоре после этого был обнаружен белый карлик благодаря его влиянию на подобный часам пульсар, поскольку две звезды обращались друг вокруг друга дважды за год. Позднее астрономы заметили другие особенности пульсара, которые родили предположение о том, что существует третий объект, вращающийся вокруг это пары. Этот предполагаемый объект мог представлять собой планету, или коричневый карлик, или звезду низкой массы. Споры о его истинной природе не утихали в 90-е годы прошлого столетия.

В 2003 г. с помощью Космического телескопа “Хаббл” астрономы положили конец этой дискуссии, измерив параметры белого карлика и использовав их для определения свойств этого третьего объекта. Имея массу, только в 2,5 раза превышающую массу Юпитера, этот объект слишком мал, чтобы быть звездой – по всей видимости он представляет собой планету. Этой древней планете требуется год, чтобы совершить один оборот вокруг двойной системы.

Самое большое известное шаровое скопление — Омега Центавра (NGC 5139). Оно содержит миллионы звезд, сосредоточенных в объеме диаметром около 620 световых лет. Форма скопления не совсем сферическая: оно выглядит слегка сплюснутым. Кроме того, Омега Центавра является и самым ярким шаровым скоплением на небе, имея суммарную звездную величину 3,6. Оно удалено от нас на 17300 световых лет. Название скопления имеет такой же вид, какой обычно имеют названия отдельных звезд. Оно было присвоено скоплению в давнее время, когда при наблюдении невооруженным глазом распознать истинную природу объекта было невозможно. В шаровых скоплениях, как известно, содержатся некоторые самые старые звезды Галактики. Омега Центавра — одно из старейших скоплений. Поэтому многие его звезды в своем развитии достигли стадии красных гигантов.

Самой яркой новой, наблюдавшейся за последние столетия (начиная с XVII в.), была новая Орла, у которой в 1918 г. была зарегистрирована видимая звездная величина, равная -1,1. Следующая по яркости — новая Персея, в 1901 г. достигшая нулевой звездной величины. Темп обнаружения новых на протяжении XX столетия позволяет оценить, что наблюдаемые невооруженным глазом новые возникают в среднем раз в три года.

Когда имеет место вспышка новой, исходная двойная звезда увеличивается по яркости примерно на 10 звездных величин, так что яркость новой прежде всего определяется исходной яркостью взрывающейся звезды. При взрыве новой происходит сброс газовой оболочки, которая еще долго расширяется и может наблюдаться спустя десятилетия.

Можем ли мы посмотреть в самое начало жизни нашей Вселенной? Ответ: можем, так как свет, который пришел к нам из самого начала, пролетел всю Вселенную, и время, которое потребовалось свету достичь нас, равно возрасту Вселенной. Поэтому, наблюдая за далекими объектами, мы можем узнать, как выглядела Вселенная в начале своей жизни. Телескопы представляют собой в некотором смысле «временные ворота». При наблюдениях далеких скоплений галактик можно видеть, когда и как формировались эти огромные конгломераты галактик. Ранее самым далеким зарегистрированным скоплением галактик было скопление с красным смещением, равным 1.5, то есть оно находится на расстоянии девяти миллиардов световых лет. Недавно, используя рентгеновские изображения, полученные на рентгеновской обсерватории Чандра и другие данные, ученые обнаружили новое самое далекое скопление. Объект, который обозначили JKCS041, показан на сегодняшней картинке. Красное смещение скопления равно 1.9, то есть скопление находится на один миллиард световых лет дальше предыдущего рекордсмена. Горячий газ, светящийся в рентгеновских лучах, позволяет сделать вывод, что мы наблюдаем не случайную группу галактик, а настоящее скопление. На картинке газ показан синим цветом. Рентгеновское изображение газа наложено на оптическое изображение, на котором видны звезды, расположенные на переднем плане. Сейчас мы видим JKCS041 таким, каким скопление было, когда возраст Вселенной составлял только четверть настоящего возраста.

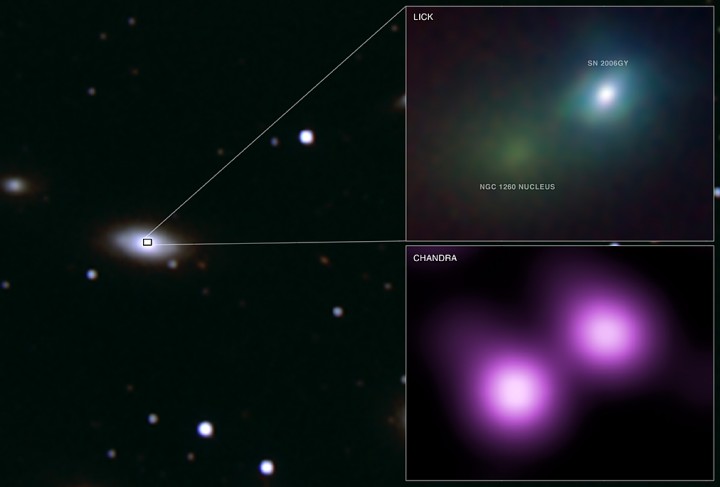

Самая яркая сверхновая

Взрыв звезды, занесенный в каталог как сверхновая SN 2006gy, можно увидеть на этом широкоугольном изображении (слева) галактики NGC 1260, в которой произошла вспышка, и на увеличенном виде области около ядра галактики (вверху справа). Действительно, если учесть, что расстояние до сверхновой составляет около 240 миллионов световых лет, ее светимость оказывается гораздо выше, чем у всех ранее открытых сверхновых, и она сохраняла высокую светимость дольше, чем другие сверхновые. Наблюдения телескопа Чандра, показанные на нижней правой картинке, позволили определить яркость сверхновой в рентгеновских лучах и могут рассматриваться как подтверждение теории, объясняющей вспышку SN 2006gy взрывом звезды, масса которой более чем в сто раз превосходит массу Солнца. Астрономы предполагают, что в такой исключительно массивной звезде причиной нестабильности, приводящей к разрушению ядра звезды, может стать образование пар вещество-антивещество. В этом случае после взрыва, в отличие от других вспышек массивных звезд, не должно остаться ни нейтронной звезды, ни даже черной дыры. Очень интересно, что аналогом звезды, взрыв которой наблюдался как сверхновая SN 2006gy, в нашей Галактике вполне может быть хорошо известная исключительно массивная звезда Эта Киля.

Самые большие скорости ветра в Солнечной системе были зарегистрированы на Нептуне в экваториальной области планеты. Крупномасштабные атмосферные образования движутся с востока на запад со скоростью около 325 м/сек относительно ядра планеты, а более мелкие перемещаются почти вдвое быстрее. Это означает, что скорости потоков у экватора Нептуна приближаются к сверхзвуковым. Скорость звука в атмосфере Нептуна составляет примерно 600 м/сек. Сильные ветры наблюдаются на всех гигантских планетах, но не ясно, почему самое быстрое движение атмосферы отмечается именно на Нептуне. Возможно, это связано с влиянием внутренних источников тепла Нептуна. Вторая среди «самых ветреных» планет – Сатурн, где максимальные скорости ветра примерно вдвое меньше, чем на Нептуне.

Из обширного класса слабых по светимости образований в Метагалактике, получивших название Маркаряна галактики, была выделена галактика за номером 348, открытая четверть века назад. Но тогда размеры галактики были явно занижены. Более поздние наблюдения американских астрономов с помощью радиотелескопа, расположенного в Сокорро, штат НьюМексико, позволили установить истинные ее размеры. Рекордсменка имеет в диаметре протяженность 1,3 млн световых лет, что уже в 13 раз превосходит диаметр Млечного Пути. Она удалена от нас на 300 млн световых лет.

Наблюдения кометы Галлея прослежены назад вплоть до 239 г. до н.э. Ни для одной другой кометы нет исторических записей, которые могли бы сравниться с кометой Галлея. Комета Галлея уникальна: она наблюдалась на протяжении более двух тысяч лет 30 раз. Это связано с тем, что комета Галлея намного больше и активнее других периодических комет. Комета названа по имени Эдмунда Галлея, который в 1705 г. понял связь между несколькими предыдущими появлениями кометы и предсказал ее возвращение в 1758-59 гг. В 1986 г. космический аппарат «Джотто» смог получить изображение ядра кометы Галлея с расстояния всего в 10 тысяч километров. Оказалось, что ядро имеет в длину 15 км при ширине 8 км.

На фотографии, сделанной в 1986 году на Воздушной обсерватории им. Г.П. Купера , изображена комета Галлея на фоне диска галактики Млечный Путь . Белое пятно в центре фотографии является кометой Галлея.

Венера. Ее максимальная звездная величина равна -4,4. Венера ближе всех подходит к Земле и, кроме того, наиболее эффективно отражает солнечный свет, поскольку поверхность планеты закрыта облаками. Верхние слои облаков Венеры отражают 76% падающего на них солнечного света.

Когда Венера выглядит наиболее яркой, она находится в фазе серпа. Орбита Венеры лежит ближе к Солнцу, чем орбита Земли, поэтому диск Венеры полностью освещен только тогда, когда она находится на противоположной от Солнца стороне. В это время расстояние до Венеры самое большое, а ее видимый диаметр — самый маленький.

Источник

Южный Крест самое маленькое созвездие

Южный Крест – это самое маленькое из 88 созвездий, занимающее площадь всего в 68 квадратных градусов или 0,17% ночного неба. Оно расположено в третьем квадранте южного полушария (SQ3) и может быть виден на широтах между +20° и -90°. Соседние созвездия: Центавр и Муха.

Несмотря на свои размеры, Южный Крест является одним из самых известных созвездий в южном полушарии. Оно легко узнаваемо по крестообразному астеризму, образованному его пятью самыми яркими звездами.

Созвездие имеет особое значение в Австралии и Новой Зеландии, где он является циркумполярным и может быть видно в течение всего года и никогда не заходит за горизонт. На небесной сфере Южный Крест находится точно напротив созвездия Кассиопея.

История возникновния Южного Креста

Древние греки считали его частью созвездия Центавра. Они смогли увидеть Южный Крест до того, как его звезды опустились за горизонт для Европы и большей части Северного полушария. Некоторые видели в этом смысл, связывая исчезновение небесного креста с небес с распятием Христа. К 400 году нашей эры созвездие больше не было видно с большей части Европы.

Америго Веспуччи нанес на карту звезды в 1501 году, но более точное изображение появилось в 1515 году, сделанное другим итальянским исследователем Андреа Корсали. Созвездие появилось на небесных картах у Петруса Планция (1598) и Йодока Хондия (1600). Планциус, голландский картограф, изобразил это созвездие, основываясь на наблюдениях Питера Дирксуна, голландского исследователя.

Южный крест изображен на австралийском флаге. Его звезды также изображены на флаге Бразилии. Созвездие также упоминается в бразильском национальном гимне.

Ярчайшие звезды созвездия Южный Крест

Созвездие имеет одну звезду с известными планетами. Самой яркой звездой в созвездии является Акрукс (α Cru) с видимой величиной 0,77. Эта звезда является 12-й по яркости звездой на небе.

Звезда Акрукс или α Cru

Звезда Акрукс является самой яркой звездой в созвездии Южный Крест и 12-й по яркости звездой на небе. Она имеет видимую магнитуду 0,77 и находится на расстоянии 320 световых лет от нас. При склонении до -63° Акрукс является самой южной звездой первой величины. Его нельзя увидеть севернее 27°северной широты.

Акрукс – это система множественных звезд, состоящая из Альфа-1, субгиганта класса B и Альфа-2 Crucis, карлика класса B. Они разделены четырьмя дуговыми секундами. Обе звезды очень горячие, а их яркость в 25 000 и 16 000 раз больше, чем у Солнца.

Звезда Мимоза (Бекрукс) или β Cru

Мимоза – вторая по яркости звезда Южного Креста и 20-я по яркости звезда ночного неба. Она имеет видимую величину 1,30 и находится примерно в 350 световых годах от Солнечной системы. Звезда может быть видна только из мест, расположенных к югу от (23° 26′ 16″ N). Её предполагаемый возраст составляет 10 миллионов лет.

Бекрукс – это спектроскопический бинарник, состоящий из двух звезд, расположенных на расстоянии около 8 а.е. друг от друга. Они обращаются друг вокруг друга каждые 5 лет. Звезда принадлежит к спектральному типу B0.5IV и считается самой горячей звездой первой величины. Она получила название Мимоза из-за своего цвета.

Звезда Гакрукс или γ Cru

Гакрукс является красным гигантом, принадлежащим к спектральному классу M4III. Она имеет видимую величину 1,59 и находится на расстоянии 88 световых лет от Земли.

Гакрукс является третьей по яркости звездой в созвездии Южный Крест и 26-й по яркости звездой в небе. Это двойная звезда. Первычная звезда принадлежит к спектральному классу M4 III. Вторичная является звездой класса A3 с визуальной величиной 6,4. Она находится на расстоянии около 400 световых лет от Земли.

Звезда Декрукс или δ Cru

Звезда Декрукс – это субгигант, относящийся к спектральному классу B2IV. Она имеет видимую величину 2,775 и находится на расстоянии около 360 световых лет от нас. Классифицируется как переменная типа Beta Cephei.

Объекты глубокого космоса в созвездии Южный Крест

Туманность Угольный Мешок

Туманность Угольный Мешок – это известная темная туманность, которую легко увидеть как большое темное пятно в южной части Млечного Пути. Она простирается на расстоянии от 30 до 35 световых лет в радиусе. Туманность находится на расстоянии около 600 световых лет от Земли.

Благодаря своим размерам Туманность Угольный Мешок была известна в доисторические времена в южном полушарии. Её наблюдал испанский мореплаватель и конкистадор Висенте Яньес Пинсон в 1499 году. Америго Веспуччи назвал её il Canopo fosco, что означает “темный Канопус”.”

В астрономии аборигенов Австралии туманность представляет собой голову эму, птицы, связанной с несколькими местными мифами о сотворении мира.

Источник