Как далеко наши радиосигналы дошли в космосе с Земли?

Расширяющаяся область радиосигналов, выходящих из земли, часто изображается в телевизионных шоу и голливудских фильмах, как машина времени. Чем дальше вы добираетесь с Земли, тем дальше вы заходите в историю радио и телепередач. Сегодня мы изучим, как далеко продвинулись эти сигналы, и что более важно, правда ли что радиосигналы действительно работают именно так.

Расширяющийся радиодиапазон Земли

Как показано в начале фильма «Контакт», у Земли есть расширяющийся «пузырь» техногенных радиосигналов, распространяющихся наружу со скоростью света. Первой из этих ранних радиопередач были эксперименты на коротких расстояниях, в которых использовались простые клики и прерывания для передачи информации в 1890-х годах. В 1900 году Реджинальд Фессенден сделал первую, хотя и невероятно слабую передачу голоса по эфиру. В следующем году усилился шаг, когда Гульельмо Маркони сделал первую трансатлантическую радиопередачу.

Это означает, что на расстоянии 110 световых лет от земли — край «сферы» радио, в котором много звездных систем, начинают получать самые первые радиопередачи. В 74 световых годах от нас поступают телевизионные сигналы. Звездные системы на расстоянии 50 световых лет теперь входят в «Сумеречную зону».

Может ли какая-либо внеземная жизнь внутри этой радиосферы обнаружить нас?

Хотя интересно представить, насколько далеко наши радиосигналы вышли в космос, крайне маловероятно, что инопланетная цивилизация сможет поймать последний эпизод «Я люблю Люси». Это объясняется законом обратного квадрата. В терминах Лаймана это форма деградации сигнала.

Поскольку радиосигналы покидают Землю, они распространяются в форме волны. Подобно тому, как бросать камень в озеро, волны диффундируют или «распространяются» на расстояние благодаря экспоненциально большей площади, которую они должны охватить. Площадь может быть рассчитана путем умножения длины раз ширины, поэтому мы измеряем ее в квадратных единицах — квадратные сантиметры, квадратные мили и т.д. Это означает, что чем дальше от источника, тем больше квадратов единицы площади сигнал должен «освещаться».

Другой способ заключается в том, что сила радиосигнала будет только на 1/4, как только вы удвоите расстояние от источника. В десять раз больше расстояния, сила сигнала будет только на сотую.

Из-за этого закона обратного квадрата все наши наземные радиосигналы становятся неотличимыми от фонового шума в течение нескольких световых лет от Земли. Для цивилизации всего в нескольких сотнях световых лет от нас, пытаясь послушать наши трансляции, было бы похоже на то, чтобы обнаружить небольшую рябь из гальки, сброшенной в тихоокеанском океане у побережья Калифорнии — из Японии.

Итак, почему SETI пытается слушать радиосигналы в космосе?

Хотя никакая инопланетная цивилизация, вероятно, не словит наши телевизионные или радиопередачи, если они не будут на расстоянии нескольких световых лет, радиосигналы могут быть сфокусированы и усилены. Большинство наших трансляций не предназначалось для обнаружения в космосе. Радиосигналы могут быть нацелены, сфокусированы и усилены для уменьшения деградации сигнала для межзвездной связи. Эти сигналы также в конечном итоге ухудшатся, но могут значительно перемещаться, намного дальше до деградации. Сотни световых лет и более в зависимости от того, сколько энергии используется.

В настоящее время становится возможным определить состав атмосферы внесолнечных планет. Этот прорыв позволил исследователям сузить нашу охоту за земными мирами. Вполне возможно, что продвинутая культура инопланетян также может это сделать и обнаружила обилие воды в нашей атмосфере. Если они есть, они, возможно, отправили сфокусированное радио-сообщение в нашем направлении. Если бы мы не слушали, могли и просто пропустить это.

Источник

Космические радиолинии

Электромагнитные волны, с помощью которых радиосигнал передается в космическом пространстве, движутся с гигантской скоростью скоростью света. На Земле задержки в передаче почти не ощущаются, а вот с космонавтами на орбите приходится говорить уже с задержкой. Ответ с Луны будет идти полторы секунды, с Марса уже минут шесть. Кроме того, по мере удаления передатчика сигнал стремительно затухает. Как же быть? Проблема тяжелая, но решаемая.

Сегодня самый удаленный космический объект, с которым поддерживается радиоконтакт, это американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1», запущенная 5 сентября 1977 года. В августе прошлого года она преодолела рубеж 100 астрономических единиц (15 миллиардов километров) и вплотную подошла к границе Солнечной системы. Радиосигнал с такого расстояния идет около 14 часов.

«Вояджер-1» самая далекая космическая станция, с которой поддерживается связь

Информация с «Вояджера» на Землю передает жестко скрепленная с корпусом параболическая антенна диаметром 3,65 метра, которая должна быть сориентирована точно на родную планету. Через нее на частотах 2295 МГц и 8418 МГц шлют сигналы два радиопередатчика мощностью по 23 ватта. Для надежности каждый из них дублирован. Большая часть данных транслируется на Землю со скоростью 160 бит/с это всего раза в три-четыре быстрее, чем скорость набора текста профессиональной машинисткой и в 300 раз медленнее телефонного модема. Для приема сигнала на Земле используется 34-метровые антенны сети дальней космической связи NASA, но в некоторых случаях задействуются самые большие 70-метровые антенны, и тогда скорость удается поднять до 600 и даже 1400 бит/с. По мере удаления станции ее сигнал слабеет, но еще важнее то, что постепенно снижается мощность радиоизотопных генераторов, которые питают передатчики. Ожидается, что станция сможет передавать научные данные еще по крайней мере 10 лет, после чего связь с ней прекратится.

Уже из этого описания видно, что космическая радиосвязь зависит от множества различных факторов: дальности, мощности передатчика, размеров бортовой и наземной антенн, длины волны, качества приемопередающей электроники, помех, шумов, поглощения сигнала в окружающей среде и даже от скорости движения космического аппарата.

Радиомалыши

Связь с космическими аппаратами поддерживают не только профессионалы, но и любители. Первый американский радиолюбительский спутник OSCAR-1 был запущен уже в 1961 году, а в 1969-м в США появилась и общественная спутниковая радиолюбительская организация AMSAT (AMateur SATellite). В СССР первые радиолюбительские аппараты «Радио-1» и «Радио-2» были запущены 26 октября 1977 года. Заядлыми радиолюбителями являются многие космонавты и астронавты. Космонавт Муса Манаров, например, первым вышел на связь в любительском диапазоне с борта орбитальной станции «Мир». На Международной космической станции тоже есть коротковолновая радиостанция, и в часы отдыха экипаж иногда выходит на связь с радиолюбителями разных стран.

А около 10 лет назад из спутникового радиолюбительства возникло новое бурно развивающееся направление «студенческие» спутники. Как оказалось, участие студенческих групп в создании космических аппаратов очень эффективный способ подготовки квалифицированных кадров для космической и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

Тонна киловатт кубометр

Принцип действия радиосвязи состоит в том, что колебания тока в антенне передатчика создают в окружающем пространстве электромагнитные волны, которые, двигаясь со скоростью света, достигают антенны приемника и возбуждают в ней переменный электрический ток. Этот наведенный ток очень слаб, но если настроить приемник точно в резонанс с частотой радиоволны, то даже слабое ее воздействие может раскачать в антенне вполне заметные колебания. Затем их усиливают, анализируют и извлекают переданную информацию.

Радиоволны различных диапазонов по-разному проходят через земную атмосферу. Для космической связи оптимален диапазон от 1,5 до 30 сантиметров. За пределами этого окна радиосигнал заметно ослабляется в атмосфере или даже может от нее отразиться. На более коротких волнах потери энергии растут за счет поглощения молекулами воды и кислорода в тропосфере, а на более длинных волнах прохождению сигнала все сильнее мешает ионосфера, которая для волн длиннее 1030 метров становится непреодолимой преградой. Поглощение радиоволн также вызывается дождем и туманом, но, конечно, не в такой мере, как в оптическом диапазоне.

Приемник не улавливает радиоволны, если они слабее его порога чувствительности. Между тем энергия электромагнитных волн падает как квадрат пройденного ими расстояния. Это значит, что сигнал с Марса будет в сотни тысяч раз слабее, чем такой же сигнал, переданный с Луны, а с Плутона еще в тысячу раз слабее. У инженеров есть несколько способов удержать радиосигнал выше порога чувствительности приемника. Самый очевидный увеличить мощность передатчика. На Земле это легко сделать антенны системы дальней космической связи NASA излучают в космос до полумегаватта энергии. А вот на космическом аппарате бюджет энергии жестко ограничен. Ее вырабатывают либо солнечные батареи, либо радиоизотопные генераторы. И для получения большей мощности надо увеличивать их массу. При этом растут также площадь и масса радиаторов, отводящих избыток вырабатываемого тепла. Общая масса аппарата ограничена возможностями ракеты-носителя, а увеличить же массу отдельной системы за счет других чаще всего невозможно. Космические аппараты это очень гармоничные технические комплексы, где все параметры жестко завязаны друг на друга: нельзя серьезно изменить одну систему, не повлияв на параметры других. Сегодня для спутников существует эмпирическая формула: «1 кг, 1 Вт, 1 литр», которая означает, что объем спутника массой в 1 тонну составит около 1 кубометра, а его система энергопитания способна достичь мощности 1 киловатт. К примеру, мощность передатчиков радиолюбительских спутников составляет всего несколько ватт, а современные телекоммуникационные аппараты на геостационарной орбите могут иметь передатчики мощностью несколько киловатт, что позволяет принимать их сигнал небольшими «тарелками» спутникового телевидения.

Если увеличить размер приемной антенны, то можно собрать больше энергии электромагнитной волны и поймать сигнал более слабого передатчика. В космосе размеры антенн обычно не превышают габаритов обтекателя ракеты-носителя, то есть нескольких метров. Хотя в последнее время инженеры научились обходить это ограничение антенны все чаще делают разворачиваемыми. Например, аппараты «Турая» (Thuraya), поддерживающие мобильную спутниковую связь, оснащены 12-метровой антенной, которая разворачивается как зонтик из первоначальной компактной укладки. На Земле для дальней космической связи используются параболические антенны диаметром до 70 метров. Это уже близко к пределу современные конструкционные материалы не позволяют создавать на поверхности Земли намного более крупные подвижные антенны, поскольку они деформируются под собственной тяжестью. В будущем их местом станет околоземная орбита. В невесомости гигантская космическая антенна может быть постепенно собрана из очень легких ажурных элементов.

Источник

Связь в космосе: как это работает

Кадр из фильма “Космическая одиссея 2001 года” (1968)

Представьте, что вам нужно пробросить песчинку через ушко иглы с расстояния 16 000 километров. Примерно тем же самым занимались ученые, отправив в 2004 году к комете Чурюмова-Герасименко межпланетную станцию «Розетта». В 2015 году станция и комета находились на расстоянии около 265,1 млн км от Земли. Однако надёжная связь позволила «Розетте» не только сесть на комету, но и получить ценнейшие научные данные.

Сегодня космическая связь — одно из самых сложных и перспективных направлений развития коммуникационных технологий. Орбитальные спутники уже дали нам GPS, ГЛОНАСС, глобальные точнейшие цифровые карты, интернет и голосовую связь в самых отдаленных районах Земли, но мы смотрим дальше. Как космическая связь работает сейчас и что нас ожидает в будущем?

Путь «Розетты»

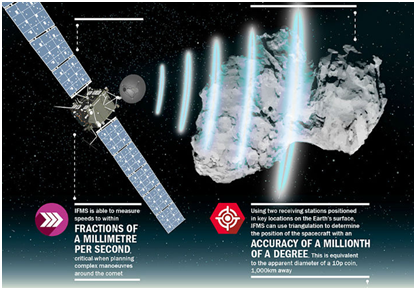

Основой инфраструктуры наземных станций, используемых во время миссии «Розетты», стала компьютерная система Intermediate Frequency Modem System (IFMS), разработанная BAE Systems. Помимо расшифровывания 350 гигабайт данных, переданных станцией, система позволила точно рассчитать положение космического корабля, действуя как GPS для Солнечной системы.

Система IFMS принимала и передавала сигналы в течение всей 10-летней миссии и сопровождала станцию около 800 миллионов километров. IFMS позволяет измерять скорость с точностью до долей миллиметра в секунду, а положение космического аппарата с точностью в пределах метра в любой точке Солнечной системы.

Модули IFMS размещаются на наземных станциях Европейского космического агентства (ЕКА), модернизированных более 20 лет назад для более совершенного получения радиосигналов с космических аппаратов. Вместо аналоговой обработки — настройки на сигнал, фильтрации и демодуляции — новая (на тот момент) технология позволила преобразовывать необработанный сигнал в цифровую форму, из которой программное обеспечение извлекало необходимую информацию.

После преобразования большая часть последующей обработки сигнала выполняется с помощью ППВМ-микрочипов (программируемая пользователем вентильная матрица, field-programmable gate array, FPGA). Они состоят из логических блоков, которые могут быть подключены параллельно для выполнения вычислений. Это позволило разработать сложные алгоритмы для поддержания высокого уровня шумоподавления и стабильности сигналов из космоса.

На Марс и обратно

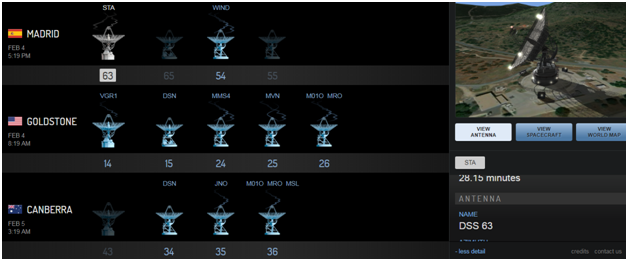

Наземная сеть антенн Deep Space Network (DSN)

В основном спутники обеспечивают радиосвязь как ретрансляторы, однако для связи с межпланетными космическими аппаратами требуется более продвинутая система, состоящая из больших антенн, сверхмощных передатчиков и сверхчувствительных приемников.

Канал передачи данных на Землю очень узкий — например, параболическая антенна DSS (Deep Space Stations) недалеко от Мадрида принимает данные на скорости 720 Кб/сек. Конечно, марсоход передает всего 500-3200 бит в секунду по прямому каналу, однако основной канал проходит через орбитальный спутник Марса — получается около 31 Мб данных в сутки от марсохода, плюс еще данные, полученные от измерительных датчиков самого спутника.

Связь на расстоянии 55 миллионов километров поддерживает международная сеть радиотелескопов и средств связи Deep Space Network. DSN является частью NASA. В России же для связи с далекими космическими аппаратами используют знаменитый Восточный центр дальней космической связи, расположенный неподалеку от Уссурийска.

На сегодняшний день DSN объединяет три наземные базы, расположенные на трех континентах — в США, Испании и Австралии. Станции удалены друг от друга примерно на 120 градусов долготы, что позволяет им частично перекрывать зоны действия друг друга.

Спутник Mars Odyssey — самый долго действующий космический аппарат из всех, когда-либо отправленных на Марс — обменивается данными с DSN с помощью антенны с высоким коэффициентом усиления на частоте 8406 МГц. Прием данных от марсоходов ведется на УВЧ-антенну.

«Роуминг» по Солнечной системе

DSS-63

Марс — далеко не единственное место во Вселенной, с которым нам нужно поддерживать связь. Например, межпланетные зонды отправлялись к Сатурну и Титану, а Вояджер-1 вообще улетел на 20 миллиардов километров от Земли.

Чем дальше от нас улетают межпланетные станции, тем сложнее уловить их радиосигналы. Мы пока не можем по всей Солнечной системе расставить орбитальные спутники, поэтому вынуждены строить огромные параболические антенны.

Возьмём, к примеру, Мадридский комплекс дальней космической связи. Главная параболическая антенна комплекса DSS-63 имеет зеркало диаметром более 70 метров и весом 3,5 тысячи тонн. Для отслеживания зондов антенна вращается на четырех шариковых подшипниках весом в одну тонну каждый.

Антенна не только принимает сигнал, но и передает. И хотя траектория движения и вращения Земли давно посчитана и пересчитана, найти маленький объект в космосе, чтобы точно направить на него огромную антенну, — задача очень сложная.

Для поиска отдаленных объектов используется радиотриангуляция. Две наземные станции сравнивают точный угол, под которым сигнал попадает на зеркало антенны в разные промежутки времени, и таким образом вычисляется расстояние до объекта и его местоположение.

Центры дальней космической связи

Разработка в 50-х гг. первой советской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7, оснащенной радиоуправлением, поставила перед ее создателями сложную задачу – необходимо было построить большую сеть измерительных станций, которые могли бы определять скорость и корректировать полет ракеты.

Для поддержки запусков первых спутников оборудование, первоначально созданное для испытаний баллистической ракеты, было модернизировано и размещено в научно-измерительных пунктах (НИП). С них осуществлялась передача команд на космические аппараты.

В стране построили десятки НИП. Часть измерительного оборудования разместили на специальных кораблях Военно-морского флота. Корабли участвовали в испытаниях всех типов советских МБР, искусственных спутников и автоматических межпланетных станций, обеспечивали все отработочные и штатные околоземные и лунные полёты советских космических кораблей.

После развала СССР корабли измерительного комплекса за редким исключением были уничтожены. Однако сохранились другие важные для космической связи объекты. По географическим причинам наиболее важные командно-измерительные пункты создали в Крыму (16-й НИП – Западный Центр дальней космической связи) и в Приморском крае (15-й НИП – Восточный Центр дальней космической связи известный как объект «Уссурийск»).

Западный Центр в Евпатории принимал и обрабатывал информацию с первой автоматической станции «Луна», поддерживал связь с межпланетными станциями серий «Венера», «Марс», «Эхо», управлял аппаратами во множестве других проектах.

Главный объект Центра – антенна АДУ-1000 с 8 параболическими зеркалами диаметром 16 метров.

Объект «Уссурийск» был создан в 1965 году в результате перевода Радиоэлектронной части военно-космических сил в районе села Галёнки, в 30 км к северо-западу от Уссурийска. В 1985 году здесь был построена одна из крупнейших в мире антенн – РТ-70 с диаметром зеркала 70 м (такая же антенна находится и в Крыму).

РТ-70 продолжает действовать и будет использоваться в самых перспективных разработках страны – в новой российской лунной программе, стартующей в 2019 году (проект «Луна-25»), и для единственного в мире проекта орбитальной рентгеновской астрономии на ближайшие 15 лет «Спектр-Рентген-Гамма».

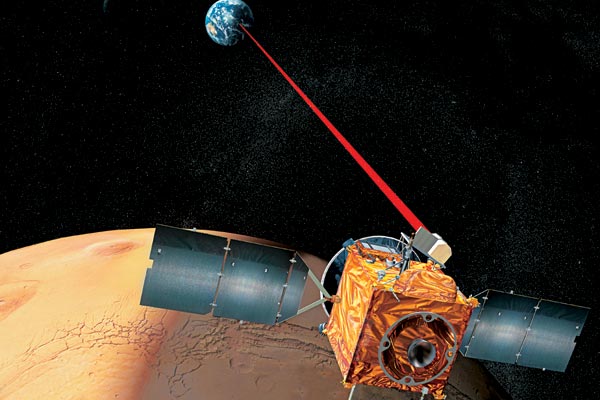

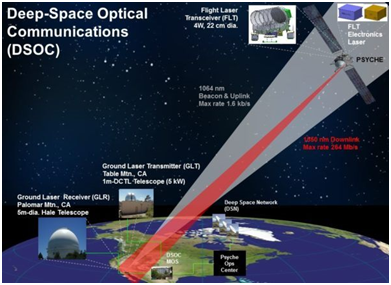

Работа устройства Deep Space Optical Communication.

Сейчас на земной орбите находится около 400 коммерческих спутников связи, но в ближайшем будущем их станет гораздо больше. Компания ViaSat объявила о совместном проекте с Boeing по запуску трех спутников нового поколения, пропускная способность которых будет более 1 Тбит/сек — это больше пропускной способности всех вместе взятых работающих спутников на 2017 год.

ViaSat планирует предоставлять доступ в интернет на скорости 100 Мбит/сек по всему миру на частоте 20 ГГц, используя фазированные антенные решетки, а также многопозиционные системы передачи данных.

Компания SpaceX планирует уже в 2019 году начать запускать на орбиту более 12 000 спутников связи (в 30 раз больше всех сегодня летающих!), которые будут работать на частотах 10,7-18 ГГц и 26,5-40 ГГц.

Как вы можете себе представить, нужно обеспечить управление всей орбитальной группировкой спутников таким образом, чтобы не допустить столкновений аппаратов. Кроме того, рассматриваются проекты создания каналов связи со всеми искусственными объектами Солнечной системы. Все эти требования вынуждают инженеров ускорить развертывание новых каналов.

Межпланетные телекоммуникации в радиочастотном спектре с 1960 года увеличились на восемь порядков в пропускной способности, однако нам по-прежнему не хватает скорости для передачи изображений и видео высокой четкости, не говоря уже о коммуникации с тысячами объектов одновременно. Один из перспективных способов решения проблемы — лазерная связь.

Впервые космическая лазерная связь была испытана российскими учеными на МКС 25 января 2013 г. В том же году на аппарате Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer испытывалась система двусторонней лазерной связи между Луной и Землей. Удалось достичь скорости передачи данных 622 Мбит/сек с аппарата на наземную станцию, и 20 Мбит/сек с наземной станции на аппарат, находившийся на расстоянии 385 000 км от Земли.

Проект Laser Communications (LASERCOM) в будущем сможет решить вопрос связи в околоземном пространстве, Солнечной системе и, возможно, в межзвездных миссиях.

Лазерная связь в глубоком космосе будет проверена в ходе миссии «Психея». Зонд стартует в 2022 году, а в 2026 году достигнет металлического астероида 16 Psyche. На борту зонда будет установлено специальное оборудование Deep Space Optical Communications (DSOC) для передачи большего количества данных. DSOC должно повысить производительность и эффективность связи космических аппаратов в 10-100 раз по сравнению с обычными средствами, без увеличения массы, объема, мощности и спектра.

Ожидается, что использование лазерной связи приведет к революционным изменениям в будущих космических миссиях.

Источник