На сколько процентов изучен космос?

Нами хорошо исследована Солнечная система и соседние галактики. Мы осведомлены про планеты, их состав, черные дыры, созвездия, кометы, астероиды, знаем, что находится за Млечным Путем. Безусловно, наши исследования значительно преуспели, но сказать, что нам все достаточно известно, нельзя. По последним данным, галактическое пространство исследовано на 1% — 4%. Мы можем видеть планеты, звезды, галактики, тем не менее, остальные 96% ученые не могут увидеть. Эта область называется Темной Материей.

Почему нами так мало изучено космического пространства?

Исследования, проводимые учеными с разных частей света, вносят бесценный вклад в общее изучение Вселенной. Но это очень незначительно по сравнению с тем, что не известно.

Интересно! Несмотря на, казалось бы, небольшой объем того, насколько изучен космос, мы знаем о нем больше, чем о мировом океане.

Причины, по которым нами мало исследовано пространство:

- нет возможности заглянуть дальше, чем сейчас. Какое бы мощное и сильное оборудование не использовалось, оно не сможет увидеть дальше 13 миллиардов световых лет. Для сравнения, наша галактика минимум в 100 раз больше;

- у нас нет информации, насколько огромна Вселенная, ведь она постоянно увеличивается. Видимая часть – участок, который у нас есть возможность рассмотреть с помощью телескопа. Ученые считают, что Вселенная значительно больше;

- нам недостаточно знаний.

Сейчас больше предположений, чем неоспоримых фактов.

Что представляет исследование космоса?

В 2003 телескопом Хаббл получено самое дальнее изображение. На фотографии запечатлены самые дальние галактики, расстояние до которых составляет 13,2 миллиарда световых лет. С помощью передовых визуальных технологий астрономы могут быстрее делать открытия. Это не означает, что мы быстрее сможем изучить неизвестную часть космического пространства. Мы сможем лишь увидеть ее. Возможно, понадобится еще 1000 лет, чтобы мы с уверенностью сказали, что находится в Темной Материи.

Если говорить о том, на сколько процентов исследован космос, мы можем сказать, что нам практически ничего не известно.

Что нами исследовано?

Если сравнивать со знаниями, полученными в эпоху Античности или Средневековья, то можно с уверенностью сказать, что нами достигнут прорыв в исследовании космического пространства. Но это ничтожно маленький процент по сравнению с тем, что нам неизвестно. Возможно, это связано с тем, что полноценно изучать галактику ученые начали больше столетия назад.

Началом эпохи освоения принято считать запуск первого искусственного спутника – «Спутника-1», запущенного в 1957 г. Советским Союзом. Астронавты вышли в открытый космос лишь в 1965, а ступили на Луну – в 1969. За время пребывания были осуществлены проекты: запуск искусственных спутников «Луна-1», «Луна-10», высадка на поверхность Венеры аппарата «Венера-7», доставка на Землю образца комет.

Сейчас нам известно о структуре и составе планет, можем измерить расстояние от Земли до Луны, наблюдать за редкими явлениями, можем предсказывать приближение астероидов и метеоритов, у нас есть возможность наблюдать за процессами с планеты и с космических кораблей. Несмотря на то, сколько процентов космоса изучено, мы не перестанем открывать все новые и новые факты.

Источник

На сколько процентов изучена наша планета?

21 век, человечество начинает покорять космос, изучать новые миры и ожидать первого внеземного контакта, но СТОП. А изучили ли мы свою планету?

Сегодня мы немного об этом поговорим.

Итак, по сути, нашу планету можно делить на множество частей. Но мы возьмем по простому, ее так сказать внешнюю оболочку, которая активно изучалась в эпоху Великих географических открытий. Внешняя оболочка нашей земли делится на 2 части. Суша и вода.

Кажется, что человек исходил сушу вдоль и поперек и это действительно так, почти действительно так. По сути, с помощью спутников мы можем получить более-менее внятную карту мира. Однако если судить по процентам мы изучили 98% суши. Не изучены лишь труднодоступные места тундры и арктической пустыни, да несколько островов в мировом океане.

С водой вещь очень и очень загадочная. Если гладь воды мы рассекали еще 10 веков назад, то опускаться под воду решились лишь недавно. Каждый месяц открываются новые виды морских животных, больших, маленьких, странных и простых. Попробуйте поискать в интернете фотографии обитателей самых глубин мирового океана, они действительно странные.

Но переходим к нашим процентам. Вода покрывает 69% планеты, из них с помощью зондов и человеческих глаз изучено лишь . 6% По итогу получается, что 31% земли(суша) мы изучили ее на 98%. С помощью небольшого умножения мы получили 30.38% полностью изученной земли, а водную гладь мы изучили на 6% из 69% ей занимаемой, что составляет 4.14% всея земля. По итогу сложения у нас получилось 34,52% всей планеты изучено человеком!

Источник

Исследование космического пространства

Исследование космоса человеком.

Мы много говорим о космосе и его бескрайних просторах. Человека всегда интересовала чем заполнено космическое пространство и что находится за его пределами.

Его освоение началось уже давно. Началось это еще когда человек научился читать по звездам. Впоследствии он открыл для себя созвездия и планеты.

Новые открытия и разработанные технологии позволяют человечеству более детально взглянуть в глубины космического пространства. Исследованием космического пространства занимаются все учёные мира. Даже в настоящее время в космическом пространстве работает даже ни одна российская установка, а множество.

Ещё в Древней Греции стало известно, что наша планета имеет форму шара. Именно греки обнаружили огромный и раскаленный огненный шар в космическом пространстве впоследствии названный солнцем.

Пустота за пределами космоса

Данным вопросом занимался всемирно известный физик и ученый Стивен Хокинг. Именно он оспаривал привычную нам теорию Большого взрыва.

В своём последнем труде теоретик пишет, что Вселенная замерла в своём росте. Он верил, что существуют границы космоса. А за ней, в свою очередь, находится пустота. При том абсолютная.

Но это лишь теория. На сегодняшний день постичь и проверить это невозможно А мы с вами можем лишь строить догадки.

Параллельные миры

Стивен Хокинг, без сомнения, выдающийся и уникальный ученый. Его работы будоражат умы.

Одна из его теорий, также требующая внимания, это теория о параллельных мирах. Хокинг полагал, что в одно время произошло множество в Больших взрывов. А не один, как мы привыкли думать. В результате появилось огромное количество отдельных миров .По этой вероятности наш мир это один из многих параллельных друг другу.

Космическая радиация

Земля, как мы знаем, окутана атмосферой и своим собственным магнитным полем. Можно сказать, защищена ими. Ведь именно эти слои защищают нас с вами от космической радиации.

Космическое излучение это элементарные частицы атомов, обладающие высокой энергией. Плюс ко всему, тяжёлые протоны солнца, которые к тому же положительно заряжены. При взаимодействии этих атомов и протонов происходит облучение.

Когда солнце активно, излучение повышается, но, как уже было сказано, на земле мы в безопасности.

Конечно, учёные нашли способы защиты космонавтов и космических объектов. Это, к примеру, защитные костюмы — скафандры. Или, например, использование пластика при строительстве кораблей.

Космическое сырьё

В настоящее время активно ведутся работы по исследованию полезных ископаемых на небесных телах. Учёные всерьёз поговаривают о возникновении профессии космический шахтер.

Конечно, ещё многое нужно сделать для того, чтобы добывать сырьё из космоса. Это, во-первых, разработка технологий и создание специальных кораблей. А во-вторых, необходимо более точно изучить где и что мы можем взять.

Актуальность данного вопроса без сомнения высока. Ведь для обеспечения жизни на земле требуются ресурсы. А их, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше.

Колонизация космического пространства

Численность людей растёт, а Земля свою площадь не увеличивает. Также важен тот факт, как уменьшение ресурсов планеты. Действительно, он заставляет задуматься о переселении и заселении на другие планеты.

Учёные давно ищут подходящие варианты и занимаются изучением космоса. Помимо всего прочего, уже сейчас с этой целью проводятся опыты и научные исследования на Марсе.

На данном этапе колонизация это лишь гипотеза и цель. Но человек неотступно стремится воплотить свои мечты в реальность.

Самое холодное место в космосе

Давайте начнем с того, что определим температуру в космосе в целом.

Всё в мире и во Вселенной состоит из элементарных частиц. Если точнее, то из протонов, электронов и других. Из них, свою очередь, образуются молекулы и атомы. Они находятся в постоянном движении. Так и создаётся тепло. Чем интенсивнее движение, тем теплее.

Также тепло зависит от плотности самой материи. Исходя из этих закономерностей следует, что температура в космосе должна равняться нулю.

Но космическое пространство великолепно в своих загадках. Оно, как известно, также состоит из фотонов. Они, в свою очередь, образуются при нагревании атомов.

Эти самые фотоны имеют свойство передавать тепло. Они передают свою энергию холодному. Между прочим, звёзды вырабатывают эти частицы.

Существует реликтовое излучение, которое заполняет всю вселенную. Это тепловое излучение с высокой изотропностью и спектром с температурой 2,73±0,00057 К.

Источник

Хроники познания космоса

Космос всегда был для человечества одной из самых ярких и сложных тайн мироздания и её разгадке посвящали себя самые светлые умы. Мы собрали для вас ключевые события и факты этого пути, чтобы освежить ваши знания.

«Изучение Солнечной системы учеными-первооткрывателями»

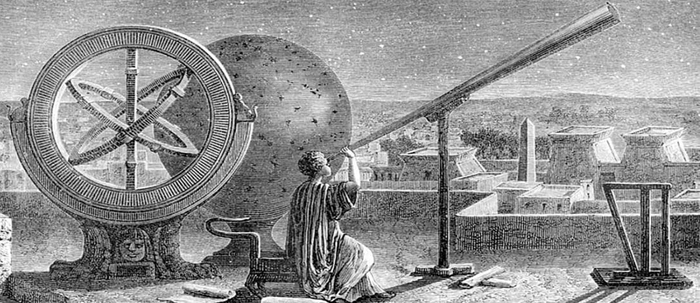

С древних времен ночное небо было объектом интереса людей. Сначала они наблюдали за видимыми созвездиями и планетами, затем, движимые научным интересом, стали изобретать всевозможные приборы, с помощью которых было возможно увидеть гораздо больше.

Астрономия, как наука, изучающая устройство и развитие небесных тел, всю нашу Вселенную, зародилась давно и является одной из самых древнейших наук на Земле. Уже в Древней Греции в 4 в. до н.э. ученый Гераклид Понтийский предположил вращение Земли вокруг своей оси, основываясь на своих наблюдениях, сделал выводы о том, что Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца и первым заговорил об астрономическом годе, как периоде обращения нашей планеты вокруг Солнца. Однако, в течение долгого времени считалось, что именно Земля находится в центре Солнечной системы и Солнце вращается вокруг нее. Подобную модель устройства Солнечной системы предложил позднеэллинистический ученый Клавдий Птолемей, живший в Александрии во 2 в. н.э.

Лишь в 16 веке Николай Коперник опроверг существующую веками геоцентрическую концепцию Солнечной системы и в своем трактате «Об обращении небесных сфер» доказал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Поскольку его выводы противоречили официальной позиции церкви, польский ученый в течение долгого времени подготавливал научное сообщество к столь важному открытию, которое поистине произвело революцию во всем мире. Труд Коперника был напечатан в Германии спустя 40 лет после начала его исследований незадолго до его смерти в 1543 году. В 17 веке учение Коперника было объявлено ересью и его последователи подвергались преследованиям.

Практически одновременно с Коперником свои революционные идеи развивал доминиканский монах Джордано Бруно, который в 1584 году опубликовал работу «О бесконечности Вселенной и миров», в которой, ссылаясь на учение Коперника, говорил о бесконечности Вселенной, о том, что она состоит из различных миров. Также Бруно утверждал, что звезды, видимые на небе, подобны Солнцу, просто находятся намного дальше. Из-за своих смелых высказываний, противоречащих мнениям английских ученых и богословов, Бруно бежал из Англии, опасаясь за свою жизнь, но это ему не помогло – он был арестован инквизицией, отправлен в тюрьму и спустя 7 лет публично сожжен в Риме на костре, как еретик.

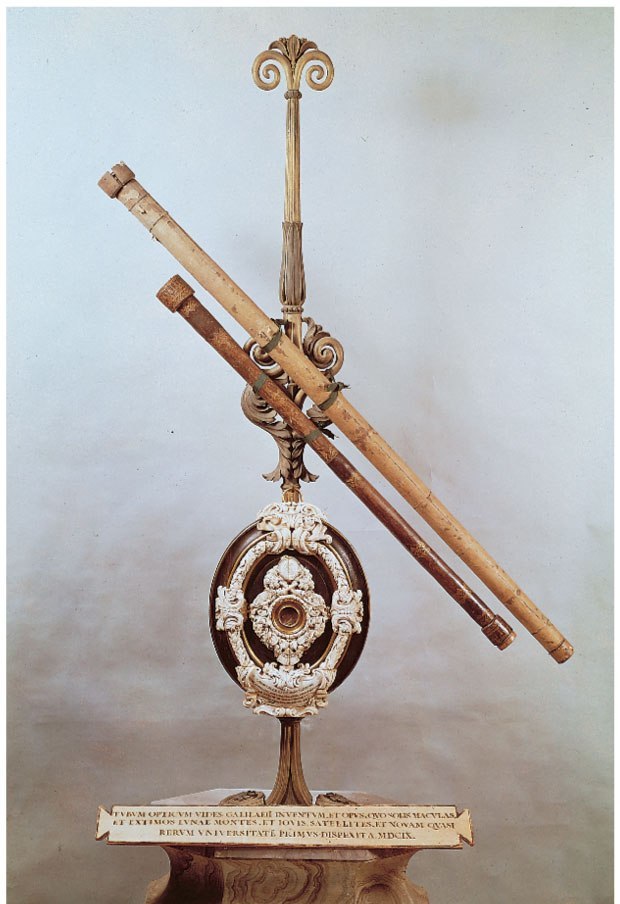

Идеи Коперника о гелиоцентрическом строении Солнечной системы развивал и другой итальянский математик и астроном Галилео Галилей. Галилей сам создал оптический телескоп, позволявший достичь 32-кратного увеличения, что дало ему возможность обнаружить рельеф на поверхности Луны, пятна на поверхности Солнца, а также установить, что Солнце, и все другие небесные тела, как и наша планета, вращаются вокруг своей оси.

За свои идеи Галилей также был осужден и до самой смерти в 1642 году находился под присмотром инквизиции.

XVI век был действительно переломным – после распространения трудов Коперника в разных странах появлялись выдающиеся ученые, чьи взгляды на строение Вселенной были далеки от общепризнанных. Одним из них стал и немецкий исследователь Иоганн Кеплер, впервые зафиксировавший в ночном небе вспышку сверхновой звезды, а также разработавший математические законы движения планет Солнечной системы – ему удалось установить прямую зависимость между расстоянием планеты от Солнца и скоростью ее вращения.

Главный труд Кеплера – научный трактат «Рудольфовы таблицы» — астрономические таблицы движения небесных тел, которые нашли широкое практическое применение среди астрономов и моряков при навигации судов.

«Открытие закона всемирного тяготения и галактик»

На труды Кеплера опирался впоследствии и всемирно известный английский ученый Исаак Ньютон, создатель теории всемирного тяготения и небесной механики. Именно он достаточно четко сформулировал мысль о единстве Вселенной, как строгой системы с взаимозависимыми элементами, подчиненными единым законам. Ньютон в 1668 году создал зеркальный телескоп, который позволил добиться лучшего изображения исследуемых объектов.

В целом, именно усилиями всех вышеуказанных ученых были заложены основы изучения Вселенной. Их открытия проходили в непрерывной борьбе с общепринятыми взглядами, а также в условиях слабой технической оснащенности, что, тем не менее, не помешало им сделать важнейшие открытия, которые позволили последующим поколениям осваивать новые космические пространства.

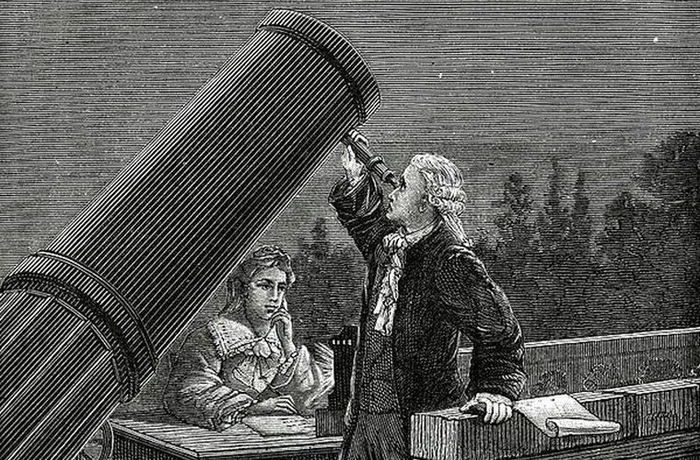

На рубеже XVIII-XIX вв. был совершен важнейший прорыв в области астрономии – открытие нашей Галактики. На этот раз вновь отличился англичанин Уильям Гершель, который с помощью 12-метрового телескопа собственной разработки открыл границы нашей Галактики.

Астрономическая наука развивалась следующим образом – было доказано, что Земля не является центром Солнечной системы, затем появились данные о том, что Солнечная система не является центром Галактики, а сама Галактика – одна из множеств существующих Галактик. Вместе с этим пониманием родилось и понятие дальнего космоса, и интерес к нему.

«Исследование Луны в XX веке»

В XX в. изучение космоса приобрело системный и коллективный характер. Эра гениальных астрономов-одиночек прошла, и исследование космических пространств стало делом государственной важности, успехи которого во многом определяли положение страны на международной арене.

На начальном этапе объектом изучения стали ближайшая к Земле Луна, находящаяся на расстоянии 384 467 км, а также планеты Солнечной системы.

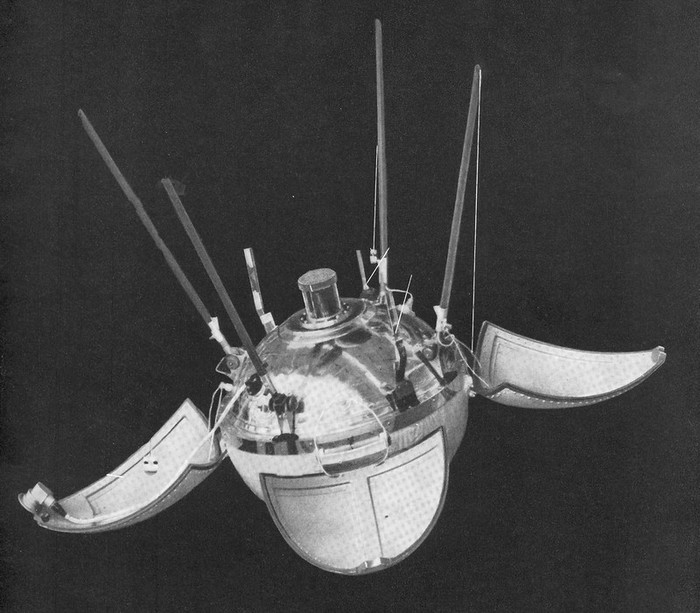

После успешного запуска первого космического спутника СССР в 1957 году Советским Союзом был успешно запущен лунный спутник «Луна-1», вес которого составил 752 кг.

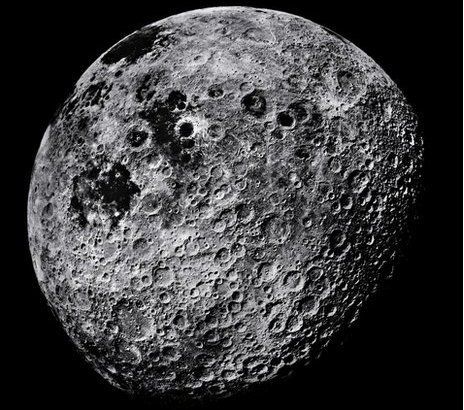

Спутник стал первым в мире аппаратом, достигшим второй космической скорости, он не попал на поверхность Луны, пройдя мимо и став спутником Солнца, однако ему удалось собрать важные данные о магнитном поле Луны, интенсивности космических лучей за пределами магнитосферы Земли, а также об отсутствии радиационных поясов Луны. Следом был запущен и второй спутник «Луна-2», который доставил на поверхность Луны вымпел с гербом СССР, что стало важной политической победой Советского Союза. Спутник «Луна-3», запущенный СССР 4 октября 1959 года впервые в мире произвел фотосъемку обратной стороны Луны, что поистине стало научным прорывом.

Спустя 7 лет на поверхности Луны приземлилась советская станция с автоматизированным управлением «Луна-9», с помощью которой были получены панорамные снимки лунного ландшафта.

Несмотря на достижения советской науки по изучению естественного спутника земли, первым пилотируемым кораблем, приземлившимся на Лун стал американский «Аполлон-11» и первым на ее поверхность 20 июля 1969 года ступил американец Нил Армстронг.

Советский союз продолжил проведение беспилотных полетов на Луну, и в 1970 году автоматическая станция «Луна-16» доставила на Землю образцы лунного грунта.

«Изучение ближних планет»

В XX веке США активно развивали свою космическую программу по изучению ближних планет. В 1962 году космический зонд «Маринер-2» передал на Землю снимки Венеры. В 1973 году американским зондом «Маринером-10» были переданы на Землю общие виды Меркурия, самой ближней к Солнцу планеты.

СССР присоединился к программе изучения Венеры чуть позже. В октябре 1975 года было запущено 2 автоматические станции «Венера-9» и «Венера-10», которые приземлились на поверхности Венеры в разных районах, передав на Землю изображения ее поверхности, данные атмосферы, температуры, давления. Станции не обнаружили признаков биологической жизни на Венере. Интерес к планете немного уменьшился, и лишь в 1996 году американский зонд «Магеллан» передал на Землю серию уточняющих фотографий поверхности Венеры.

Изучение Марса, как планеты, потенциально пригодной для жизни, вызывало больший интерес. В 1976 году США запустили космический аппарат «Викинг» с целью обнаружения признаков биологической жизни на Марсе.

«Викинг» приземлился на поверхность Марса и передал на Землю сведения о пустынном характере красной планеты, низкой температуре и отсутствии в марсианском грунте микроорганизмов. До начала XXI века на поверхность Марса было отправлено еще несколько американских и советских аппаратов – марсоходов с целью углубленного изучения загадочной планеты, очень похожей на Землю.

«Изучение дальних планет»

Главной целью любой космической миссии на планеты Солнечной системы было, конечно, обнаружение форм жизни, похожих на земные. Поскольку они базируются на наличии жидкой воды, ее поискам и были посвящены важнейшие межпланетные миссии.

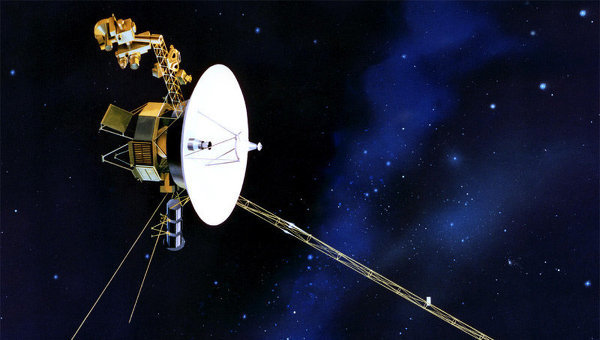

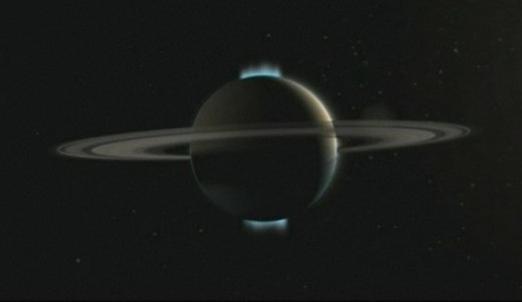

В 1979 и в 1981 году с этой целью США запустили космические зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые обнаружили на Юпитере и Сатурне полярные сияния, связанные с взаимодействием солнечного ветра и магнитосфер этих планет.

Солнечный ветер — поток из солнечной короны ионизированных частиц со скоростью более 300 км/с. Данные частицы являются одним из основных компонентов межпланетной среды. Открытие солнечного ветра стало важным для понимания множества природных явлений.

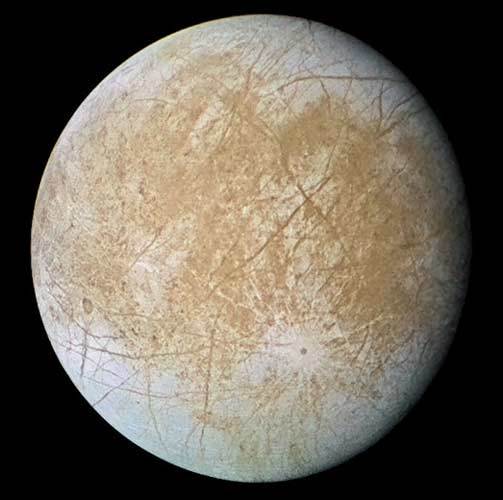

«Вояджер-2» также зафиксировал возможное наличие моря из жидкой воды под поверхностью спутника Юпитера Европы, что дает еще одну надежду на обнаружение внеземной жизни.

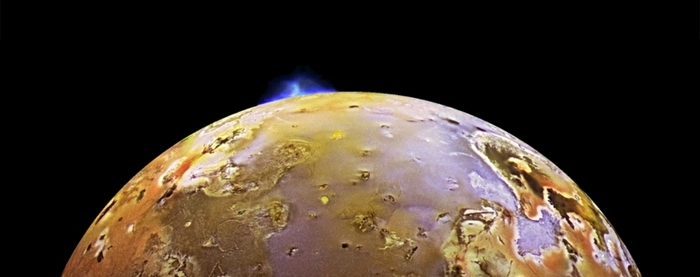

На спутнике Юпитера Ио космическими аппаратами была зафиксирована активная вулканическая деятельность – вулканы извергаются на высоту до 500 км.

На Сатурне учеными также не была обнаружена органическая жизнь, однако «Вояджером-2», пролетавшим мимо Сатурна были переданы на землю уникальные снимки полярных сияний Сатурна.

Жизнь также не была обнаружена и на планете Нептун, лишь на ее спутнике Титане был найден жидкий метан в больших объемах.

Тщетные попытки обнаружить жизнь на других планетах Солнечной системы вдохновили ученых на ее поиск вне Солнечной системы, входящей в состав Галактики «Млечный путь», которая была отрыта Уильямом Гершелем еще в XIX веке. Солнечная система расположена на самом краю этой галактики, в состав которой входят миллиарды звезд, подобных Солнцу. «Млечный путь» очень красив, если посмотреть на него сверху из космоса, можно увидеть множество спиральных ветвей, состоящих из ярких звезд и межзвездного газа.

Поразительные масштабы размеров одной только галактики, а вместе с ней и целой Вселенной порождают множество вопросов о ее происхождении. В настоящее время общепризнанной является космологическая теория «Большого взрыва», согласно которой Вселенная появилась из сингулярного состояния в результате взрыва, в ходе которого началось ее расширение. Теория расширения Вселенной была разработана советским ученым Александром Фридманом в 1922 году. Согласно данной теории Вселенная расширяется и охлаждается – это подтверждают полученные с помощью автоматической обсерватории «Хаббл» на околоземной орбите данные о том, что космические галактики в настоящий момент удаляются от нашей галактики.

«Изучение квазаров и черных дыр»

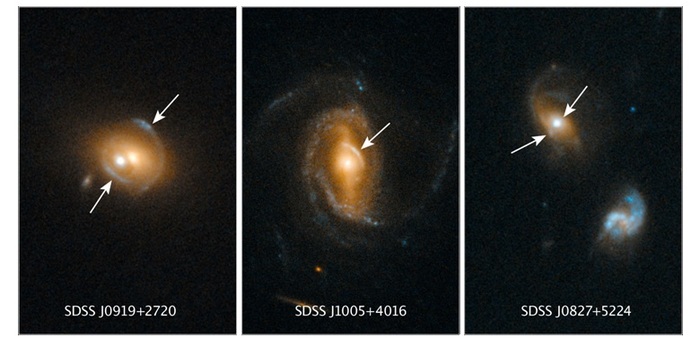

Новые технологии дали возможность ученым-астрономам открыть новые объекты – квазары, самые яркие объекты в изученной Вселенной. Квазары представляют собой активные ядра галактик, источники интенсивного радиоизлучения. Квазар впервые был открыт в 1963 году американским исследователем Мартином Шмидтом. По подсчетам ученых, квазары находятся от Солнечной системы на расстоянии миллиардов световых лет. Современные изображения квазаров получены с помощью телескопа «Хаббл», в котором исключено влияние плотной земной атмосферы на изображение космических объектов.

Квазары получили название «маяков Вселенной» и их изучение перспективно в связи с исследованием структуры и эволюции Вселенной.

Не менее удивительно и другое явление Вселенной – черные дыры, которые представляют собой особые области космического пространства-времени с огромным гравитационным притяжением, которое поглощает все объекты, попадающие под его влияние, все межзвездное вещество и все виды излучений. Открытие черных дыр было предсказано еще в 1915 году немецким астрономом Карлом Шварцшильдом, который опирался на теорию относительности Альберта Эйнштейна. По настоящее время феномен черных дыр до конца не раскрыт и его изучение является одним из самых сложных и перспективных направлении астрономической науки.

Исследования космоса с Земли, начавшиеся с интереса отдельных одаренных людей, постепенно стали перспективным направлением мировой науки, которая обеспечила возможность изучать межпланетное и межзвездное пространство и из космоса. XX век в этом отношении был очень плодотворным, как в плане развития технологий, так и в плане объединения усилий государств для реализации общих исследовательских задач.

Найдены дубликаты

Исследователи космоса

8.3K поста 37.1K подписчиков

Правила сообщества

Какие тут могут быть правила, кроме правил установленных самим пикабу 🙂

Где-то до 1922 года наша галактика и была Вселенной, она представлялась состоящей из звёзд и туманностей. И наблюдая за цефеидами Хаббл доказал, что некоторые туманности это ни что иное как другие галактики.

И этому грандиозному прорыву в понимании строения Вселенной посвящена всего одна строчка.

Само собой. Научные подробности в любой сфере не интересны изначально людям.

Такие прорывы каждый год встречаются во многих сферах

Да как бы весь текст посвящён этим подробностями.

Извините, что не совсем по теме, но почему Луна на фото с Армстронгом чёрно-белая, а флаг цветной. Ведь грунт Луны совсем не чёрно-белый, насколько мне известно.

Титан — спутник Сатурна, а не Нептуна, ошибочка в тексте 😀

Не опроверг, а доказал, что классическая геоцентрическая модель в астрофизике не соответствует реальной физической концепции солнечной системы.

Как модель же, она никуда не делась.

Еще бывает смотришь ужастик, а там ничего страшного и нет, простая расчленёнка.

Луна, 15 июня 2021 года, 20:54

-телескоп Sky-Watcher BKP150750

-корректор комы SharpStar 0.95x

-фильтр ZWO IR-cut

-астрокамера ASI ZWO 183MC

-монтировка Meade LX85.

Обработка: сложение 100 кадров из 2923 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface.

Место съемки: Анапа, двор.

Мой космический Instagram: star.hunter

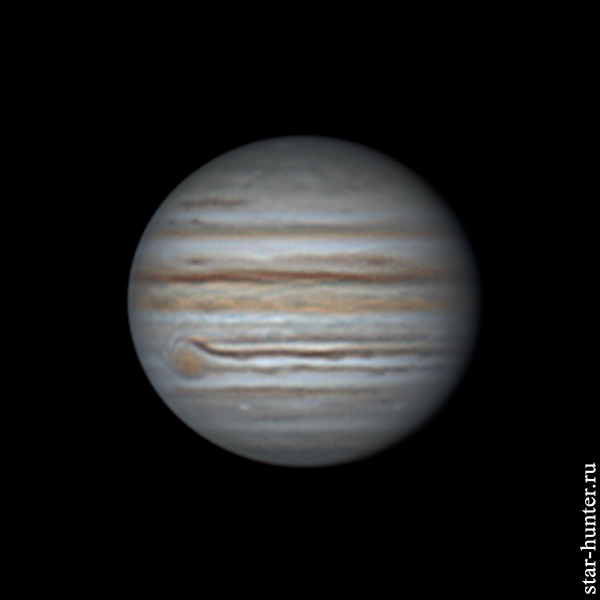

Юпитер, 14 июня 2021 года, 02:52

-телескоп Celestron NexStar 8 SE

-монтировка Meade LX85

-линзоблок Барлоу 2х НПЗ

-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC

-фильтр QHY IR-cut

В инфракрасном диапазоне (светофильтр ZWO CH4 methane 890 nm), 03:07 ночи:

Место съемки: Анапа, двор.

Мой космический Instagram: star.hunter

Замечен «мигающий гигант» в направлении центра Галактики

Астрономы заметили гигантскую «мигающую» звезду, расположенную в направлении центра Млечного пути, на расстоянии свыше 25 000 световых лет от нас.

Международная команда астрономов под руководством доктора Ли Смита (Leigh Smith) из Института астрономии Кембриджского университета, Великобритания, наблюдала эту звезду, VVV-WIT-08, в тот период, когда ее яркость упала в 30 раз от исходного значения, так, что она практически исчезла из вида на небе. Хотя яркость многих звезд меняется, обычно из-за пульсаций или затмений другой звездой в двойной системе, астрономам известны лишь единичные случаи снижения яркости звезды на протяжении нескольких месяцев с последующим ее восстановлением.

Астрономы полагают, что звезда VVV-WIT-08 может принадлежать к новому классу «мигающих гигантских» двойных систем, в составе которых звезда-гигант размером свыше 100 диаметров Солнца каждые несколько десятилетий затмевается орбитальным компаньоном – которого в случае системы VVV-WIT-08 ученым пока не удалось идентифицировать. Этот компаньон, который может представлять собой другую звезду или планету, окружен непрозрачным диском, закрывающим собой гигантскую звезду, обусловливая ее кажущееся исчезновение и повторное появление на небе.

Поскольку эта звезда расположена в густонаселенном центре Млечного пути, команда Смита рассмотрела гипотезу о том, что неизвестный компаньон не входит в систему звезды, а просто «случайно попал в объектив». Однако проведенное численное моделирование показало, что для такой конфигурации требуется невероятно большое число темных тел, дрейфующих по Галактике.

Луна, 14 июня 2021 года, 20:56

-телескоп Sky-Watcher BKP150750

-корректор комы SharpStar 0.95x

-фильтр ZWO IR-cut

-астрокамера ASI ZWO 183MC

-монтировка Meade LX85.

Обработка: сложение 100 кадров из 2930 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface.

Место съемки: Анапа, двор.

Мой космический Instagram: star.hunter

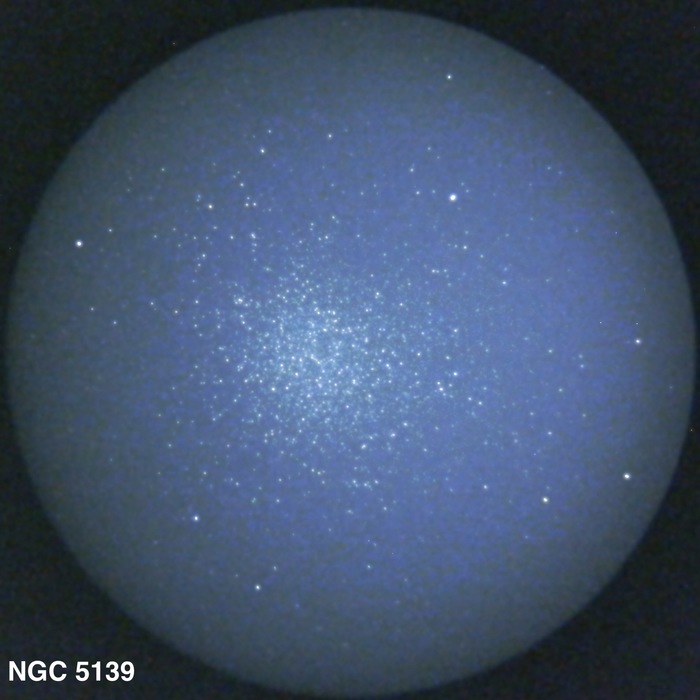

Космос в любительский телескоп Celestron NexStar 8se (как видно глазом)

Люди интересовались так ли на самом деле глазом в окуляр воспринимается происходящие в космосе. Показываю наглядно. Для этого я просто прикрепил iPhone к окуляру телескопа.

Шаровые звёздные скопления:

Рассеянные звёздное скопление:

Ловец снов «Nebula»

Что творится в звездах Туманности, тех, что так далеко от нас и, одновременно, так близко.

Этот ловец вобрал в себя множество особенностей из иных работ мастерской и, на мой взгляд, его ночной облик просто невероятен! У меня есть видео, но оно, к сожалению, почему-то не грузится на Пикабу(

Я попробую отредактировать пост — черновик не редактируется -, или, если админы не прибегут с мухобойками — закину в комментарии.)

Процесс был долгим, думаю, как бы его упростить, но результат мне очень и очень нравится!)

P.S. понимаю, что это не та астрономия, о которой все думают, но немного воображения и фантазии, и космическим исследователем можно стать и в творчестве.)

Для рукодельников — использованы нити, бусины и бисер, три вида окрашенных перьев. Техника плетения классическая.

Луна, 13 июня 2021 года, 20:55

-телескоп Sky-Watcher BKP150750

-корректор комы SharpStar 0.95x

-фильтр ZWO IR-cut

-астрокамера ASI ZWO 183MC

-монтировка Meade LX85.

Обработка: сложение 100 кадров из 2343 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface.

Место съемки: Анапа, двор.

Мой космический Instagram: star.hunter

Новая Луна (прямо сейчас)

Родилась новая Луна 🌙

13.07.2021 19:17:37 (GMT+7)

Celestron 8se + Sony A380 (одиночный кадр)

Луна в любительский телескоп (максимальное увеличение)

Celestron NexStar 8se + окуляр x25 + iPhone 8

Celestron NexStar 8se + окуляр x25 + iPhone 8 + x10 цифровой зум

Солнечное затмение: 2 часа за 10 секунд

Судя по всему, далеко не всем вчера повезло с погодой, и многие лишились удовольствия лицезреть это редкое явление. У нас на Алтае с погодой был полный порядок, так что я запилил небольшой таймлапс затмения в наших краях, от и до. 2 часа уложились чуть менее чем в 10 секунд

Жаль, конечно, что в этот раз так «маловато» затмевало, но и на том спасибо.

Другие мои картинки и видосики можно посмотреть в инстаграм

Правда ли, что НАСА потратило миллион долларов на создание «космической ручки», а СССР обошёлся простым карандашом?

Вот уже несколько десятилетий популярна история о недалёких американских инженерах и их смекалистых советских коллегах. Мы проверили, имел ли место такой эпизод в космической гонке.

(Посты на эту тему уже публиковались на Пикабу но приведённые данные были неполными. Тэг «повтор» на ваше усмотрение)

Контекст. Легенда обычно имеет примерно следующий вид:

«Во время разработки космической программы НАСА столкнулась с проблемой: обыкновенные шариковые ручки не пишут в невесомости. И тогда агентство привлекло лучших учёных страны и потратило несколько миллионов долларов налогоплательщиков для того, чтоб разработать специальную «космическую ручку». Это чудо техники могло писать в невесомости и вакууме, на жаре и на морозе и вообще являлось лучшей ручкой времён и народов. А советское руководство тем временем снабдило своих космонавтов простыми и дешёвыми карандашами».

Как выясняется, с давних пор эта информация популярна и на Западе, где упоминается, к примеру, в эпизоде 2002 года сериала «Западное крыло». Что касается России, то один из вариантов истории долгое время входил в топ цитат на bash.org, другой попал в мемуары Михаила Хазина «Еврейское счастье». Не мог обойти подобную тему стороной и известный сатирик Михаил Задорнов, сопроводивший её своим коронным «Я всегда привожу в пример во время своих выступлений, насколько же развита соображалка у наших людей»:

Первый вопрос, который может возникнуть у читателя: почему не подходит обычная шариковая ручка? Дело в том, что её работа напрямую зависит от гравитации: чернила должны стекать из стержня на шарик, а с него — на бумагу. Однако в условиях невесомости никакая сила не толкает чернила к шарику — они просто свободно болтаются в стержне. По той же причине на Земле обычно довольно проблемно писать перевёрнутой или расположенной горизонтально шариковой ручкой. Поэтому вполне логично было бы воспользоваться простым карандашом как самым простым решением. Так почему же американцы до него не додумались? Или всё-таки додумались?

На самом деле в начале космической эры американские покорители космоса использовали исключительно карандаши. В рамках первой американской космической программы Mercury (1961–1963) карандаши были восковыми, а вот для второй программы Gemini (1965–1966) НАСА заказало 34 механических карандаша у хьюстонской компании Tycam, заплатив при этом 4382,5$, или по 128,89$ за каждый экземпляр. Когда эти цифры стали достоянием общественности, разразился скандал, и организация решила отказаться от подобных расходов в будущем. Тем более что карандаши хоть и имели сверхпрочный корпус, но внутри у них был самый обычный механизм с графитом, купленный в местном канцелярском магазине по $1,75 за штуку. Масла в огонь подлила информация о том, что вместе с дорогими карандашами астронавты взяли на борт четыре японских (то есть ещё вчера — вражеских) карандаша Pentel общей стоимостью 49 центов.

Не брезговали карандашами и в СССР. Например, Алексей Леонов, который в будущем стал настоящим художником, свой первый «космический» рисунок сделал 18 марта 1965 года, во время полёта на корабле «Восход-2». Космонавт использовал карандаши «Тактика», специально приспособленные для использования в космосе. Каждый карандаш крепился шнурком к столику, на котором рисовал космонавт.

Шнурки шнурками, однако и у тех, и у других организаторов полётов были серьёзные причины отказаться от использования карандашей. Графитовые экземпляры писали тонкими линиями, но представляли опасность, когда ломались. Плавая по кабине космического корабля, кусок графита мог попасть человеку в глаз или даже в механизм или электронику, вызвав замыкание или иные проблемы. Восковые же карандаши писали неточно и расплывчато, подобно мелкам. Кроме того, при их использовании отслаивался кусочек бумаги, потенциально порождая проблемы, аналогичные неприятностям от графита. В довершение ко всему и графит, и бумага прекрасно воспламеняются в насыщенной кислородом среде, а что такое пожар на борту, в НАСА узнали после трагедии с «Аполлоном-1».

И вот здесь на авансцену вышел неудачливый кандидат в президенты, но, как оказалось, вполне успешный изобретатель Пол Фишер. В 1965 году он запатентовал ручку, которая могла писать в жару и в холод, шариком вниз и вверх и даже под водой.

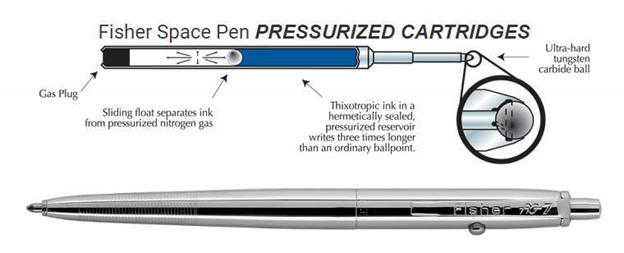

В отличие от большинства шариковых ручек, работа «Космической ручки» (Space Pen) Фишера не базировалась на силе тяжести. Вместо этого картридж находился под давлением азота, равным 35 фунтам на квадратный дюйм. Азот подталкивал чернила к шарику из карбида вольфрама. Чернила тоже были необычными: с тиксотропной (очень вязкой) консистенцией, которая защищала от испарения. Они начинали вести себя как жидкость, только когда шарик вращался, а в остальное время оставались неподвижными.

Чтобы продвинуть своё изобретение, Фишер даже добился его упоминания на слушаниях в Конгрессе в 1966 году, после чего послал в НАСА несколько рекламных проспектов. В агентстве долго боялись наступить на старые грабли, но наконец в 1967 году решились закупить одну из моделей антигравитационной ручки Фишера — AG-7 — по цене $4 за штуку. Как свидетельствует сообщение агентства Associated Press от февраля 1968 года, в итоге НАСА закупило 400 ручек с 40-процентной скидкой — по $2,39 за каждую. Более того, через год примеру американцев последовал и СССР, который для своей космической программы «Союз» закупил 100 ручек и 1000 картриджей с чернилами по аналогичной цене. С тех пор две страны пользовались ручками фирмы Fisher в космических полётах на постоянной основе.

Немаловажный факт: все документы говорят о том, что в разработку «Космической ручки» Фишера НАСА не вложило ни цента и не было связано с Фишером соответствующим контрактом. Сам изобретатель, по непроверенным данным, действительно в начальный период затратил значительные средства, чуть ли не миллион долларов, однако его бизнес с тех пор окупился многократно. И в наши дни антигравитационные ручки компании Fisher самых разных моделей можно приобрести по цене порядка $25–50.

Таким образом, все ключевые факты известной истории оказались ложными. На самом деле обе сверхдержавы долгое время снабжали своих космонавтов обычными карандашами, «Космическая ручка» обошлась НАСА в $2,39 за экземпляр, а Советский Союз в итоге воспользовался изобретением американцев.

Последний факт может звучать досаднее, если узнать, что в 1960-е годы советский инженер Михаил Клевцов разработал аналогичную авторучку на основе давления азота и густых чернил, однако инновация была тогда проигнорирована ответственными чиновниками. А байку, судя по всем данным, придумали сами американцы ещё в 1960-е годы.

(Все так же максимум два поста в день, ни спама, ни рекламы)

Источник