Фотографии с той стороны Луны

60 лет назад, 7 октября 1959 года, советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в истории смогла осуществить фотосъемку обратной стороны Луны. Это событие стало важным этапом в освоении околоземного пространства и подтвердило лидерство Советского Союза в космонавтике.

Для реализации миссии были задействованы лучшие умы, которые впервые реализовывали сложнейшие задачи. Снимки были сделаны на фотоаппарат, созданный на Красногорском механическом заводе, входящем сейчас в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех. Передача изображения на Землю стала возможна благодаря фототелевизионной системе, разработанной ленинградским НИИ телевидения, который сегодня входит в состав холдинга «Росэлектроника».

Ракета, управляемая «Чайкой»

Автоматическая межпланетная станция «Луна-3», или, как ее называли в советской прессе, «третья советская космическая ракета», была запущена 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л». Через три дня космический аппарат провел фотосессию темной стороны Луны и передал на Землю фотографии. Впервые в истории люди смогли увидеть ту часть поверхности естественного спутника, которая всегда скрыта от наших глаз, так как периоды вращения Луны вокруг своей оси и вокруг Земли практически совпадают.

В этом полете, как и во всех других полетах первых лет покорения космоса, многое было впервые. Миссия «Луны-3» стала возможной благодаря многолетнему труду сотен инженеров, разработавших ракету-носитель, разгонный блок межпланетной станции, уникальную фототелевизионную аппаратуру и автономную систему ориентации «Чайка», с помощью которой впервые в мире был на практике осуществлен гравитационный маневр.

В отличие от земных условий, в космосе нет внешней среды, в которой осуществляется движение. Не встречая никакого сопротивления, центр масс корабля может двигаться по заданной траектории бесконечно долго, а корпус корабля – беспорядочно вращаться вокруг него. В фильмах о космосе мы привыкли видеть картинку ровно идущего, устремленного носом к цели космического корабля, но в реальности именно так, кувыркаясь, и передвигаются в пространстве межпланетные станции.

Обычно это не составляет проблемы для бортовых исследований. Но «Луна-3» должна была сделать фотографии – а для этого ее следовало жестко зафиксировать. Именно эту задачу блестяще выполнил коллектив исследователей и инженеров ОКБ-1 под руководством Бориса Раушенбаха.

Автономная система ориентации «Чайка» включала солнечные и лунный световые датчики, гироскопические датчики углового вращения, электромеханический компьютер и реактивные микродвигатели ориентации, использующие в качестве топлива сжатый азот. «Луна-3» была первым в мире аппаратом, способным поддерживать ориентацию в космосе необходимый период времени.

Фотокарточки из космоса

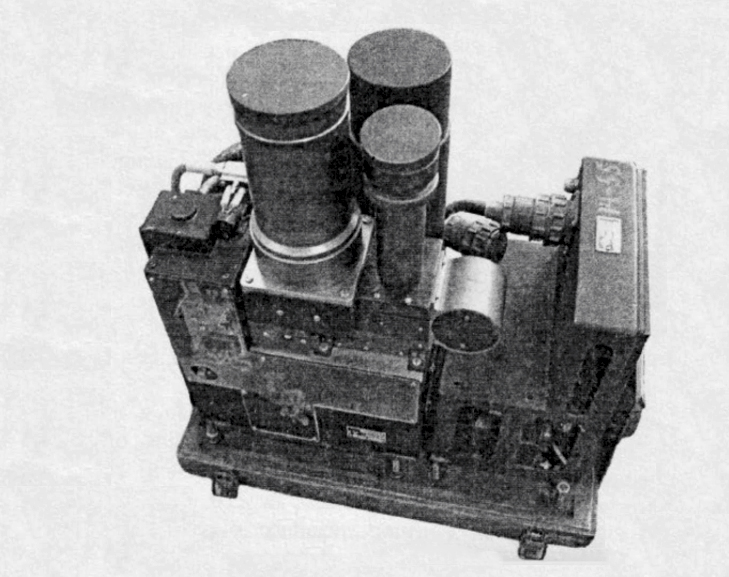

Аппаратура для передачи изображения с космического аппарата была разработана в ленинградском НИИ телевидения. Ею стала космическая телевизионная система «Енисей».

Задачи по созданию системы ставил лично Сергей Королев. Первая задача заключалась в разработке оборудования, способного фотографировать обратную, невидимую сторону Луны и передавать изображение на Землю, вторая – в том, чтобы создать систему передачи с орбиты телевизионного изображения сначала животных, а затем и человека.

При подготовке к съемке темной стороны Луны специалисты по космической баллистике подсчитали, что даже с использованием специальной «подныривающей» траектории такая операция была возможна только один раз в год − в начале октября. Это определило сроки работы над космической камерой.

Первый вариант телесистемы «Енисей-1» был разработан всего за 4 месяца. Работа велась днем и ночью на огромном энтузиазме. «Енисей» был готов вовремя, но основное космическое оборудование сделать не успели, и запуск был отложен на год. За это время аппарат успели усовершенствовать до версии «Енисей-2». Получилась компактная и элегантная бортовая фототелекамера.

Как рассказывал один из главных разработчиков «Енисея» Петр Брацлавец, для космоса обычные, «земные» способы передачи сигнала оказались совершенно неприемлемыми. Для этого пришлось бы использовать гигантские источники энергии, которые бы в десятки раз превысили вес самой станции. Конструкторы были ограничены всего несколькими килограммами. «Обычный» сигнал, полученный от такого источника, был бы настолько незначительным, что он полностью исчез бы при земных и космических шумах.

Решение состояло в том, чтобы резко сузить полосу частот с замедлением построчной передачи изображения. Для системы космических камер «Енисей» были разработаны два режима: кадр за 10 секунд и для получения достаточно качественного изображения − кадр за 30 минут. И это было вполне приемлемо. Как говорил сам Брацлавец, «если человечество на протяжении тысячелетий не могло взглянуть на обратную сторону Луны, то полчаса можно и подождать».

Курьезы разработки

Другой серьезной проблемой стала фотохимическая часть задания. Отечественная пленка, которую использовали для аэрофотосъемки, не годилась для космоса, где требовалась гораздо большая чувствительность. И тогда Брацлавец с коллегой идут на риск, который мог стоить им если не жизни, то, совершенно точно, профессии: под видом советской фотопленки они используют в проекте американскую пленку нужного качества, добытую из сбитых шаров-разведчиков. Эта информация стала известна только после распада СССР.

Во время подготовки к полету тоже были курьезные и опасные моменты, о которых можно было рассказать только гораздо позже самих событий. Станция «Луна-3» собиралась на полигоне в большой спешке и с массой накладок – нужно было успеть запуститься 4 октября, иначе полет откладывался еще на год. Во время испытаний «Енисей» показал неисправность. Отремонтировать камеру за два часа взялся сам Брацлавец, а Королев лично приказал на это время поставить у дверей автоматчиков, чтобы никто не мешал работе. Понимая, что за отведенное время проблему не решить, конструктор заменяет основную камеру на резервную, поменяв шильдики с номерами. А кроме того, уже перед самым запуском Брацлавец успевает снять с объективов крышки, которые забыли убрать монтажники. Не сделай он этого, и весь полет прошел бы впустую.

«Луна-3» летит к Луне

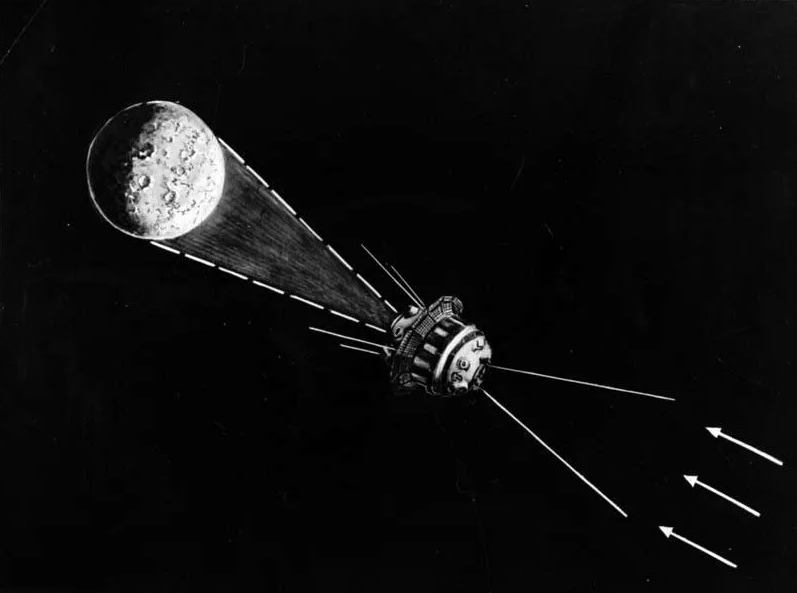

7 октября 1959 года, спустя трое суток после успешного старта, станция «Луна-3» оказалась в заданной точке траектории. Обратная сторона Луны находилась прямо перед ней на расстоянии 65 200 километров, Солнце было позади, а Земля, свет которой мог помешать системе ориентации, оказалась далеко в стороне. Непосредственно перед съемкой «Чайка» придала станции кратковременное вращательное движение, чтобы солнечные лучи равномерно прогрели ее корпус и процессы химической обработки полученных снимков прошли без проблем, а в ходе самого фотографирования постоянно удерживала движущуюся станцию кормой к Солнцу.

В 6 часов 30 минут по московскому времени «Енисей» начал фотосъемку Луны. Фотографирование двумя аппаратами с разными объективами длилось 40 минут, после чего прямо на борту фотопленка была автоматически проявлена.

Положение автоматической межпланетной станции «Луна-3» при фотографировании обратной стороны Луны.

Фото: Российский государственный архив научно-технической документации

Станция наблюдения за ходом полета находилась в Крыму. Внимание к «Луне-3» было такое, что на территории полуострова во время сеанса связи выключались все устройства, которые могли создать помехи. На первый сеанс связи «Луна-3» не вышла, что вызвало большое волнение в команде. Дальше сильные шумы мешали принять информацию, и только 18 октября стабильный сигнал позволил передать первые 40 изображений обратной стороны Луны. 22 октября связь со станцией оборвалась.

Вся операция проходила в режиме строжайшей секретности. Простые граждане узнали об очередной победе советской космонавтики из новостей только 26 октября. На следующий день сенсационные фотографии обратной стороны Луны появились на первых страницах всей мировой прессы.

Лунный фотоаппарат из Красногорска

Сам фотоаппарат АФА-Е1, который снимал Луну, был изготовлен на Красногорском механическом заводе. Создание подобных аппаратов для инженеров КМЗ было в новинку. Нужно было придумать, как защитить пленку от радиационного излучения, сделать аппаратуру и иллюминатор приборного контейнера устойчивыми к воздействию условий космического пространства, о котором в то время было известно не так уж много. Были очень высокие требования по весогабаритным характеристикам и еще более жесткие – по срокам.

Вспоминает Владимир Шпачинский, ведущий исследователь проекта: «Незадолго до запуска, где-то на протяжении двух с половиной недель, мы, молодые инженеры научно-исследовательского отдела ЦКБ, в буквальном смысле не выходили из лаборатории Л. Кривовяза, где проходила экспериментальная отработка аппаратуры. Спали здесь же, прямо на столах. Короткое время на отдых, и снова брались за эксперименты. Мы не могли сорвать установленные сроки, так как понимали: это приведет к срыву космических сроков пуска, а значит, и всей программы полета в целом».

Разработка была завершена вовремя, были переданы все необходимые рекомендации. О дате запуска станции сотрудники КМЗ не знали. Но когда услышали сообщение по радио об успешном получении фотографий – радости не было предела. Фотоаппарат был удостоен Ленинской премии, сотрудники КБ и завода получили государственные награды. Разработка АФА-Е1 послужила отправной точкой для дальнейших исследований красногорского предприятия в космическом направлении.

Море Москвы на первом глобусе Луны

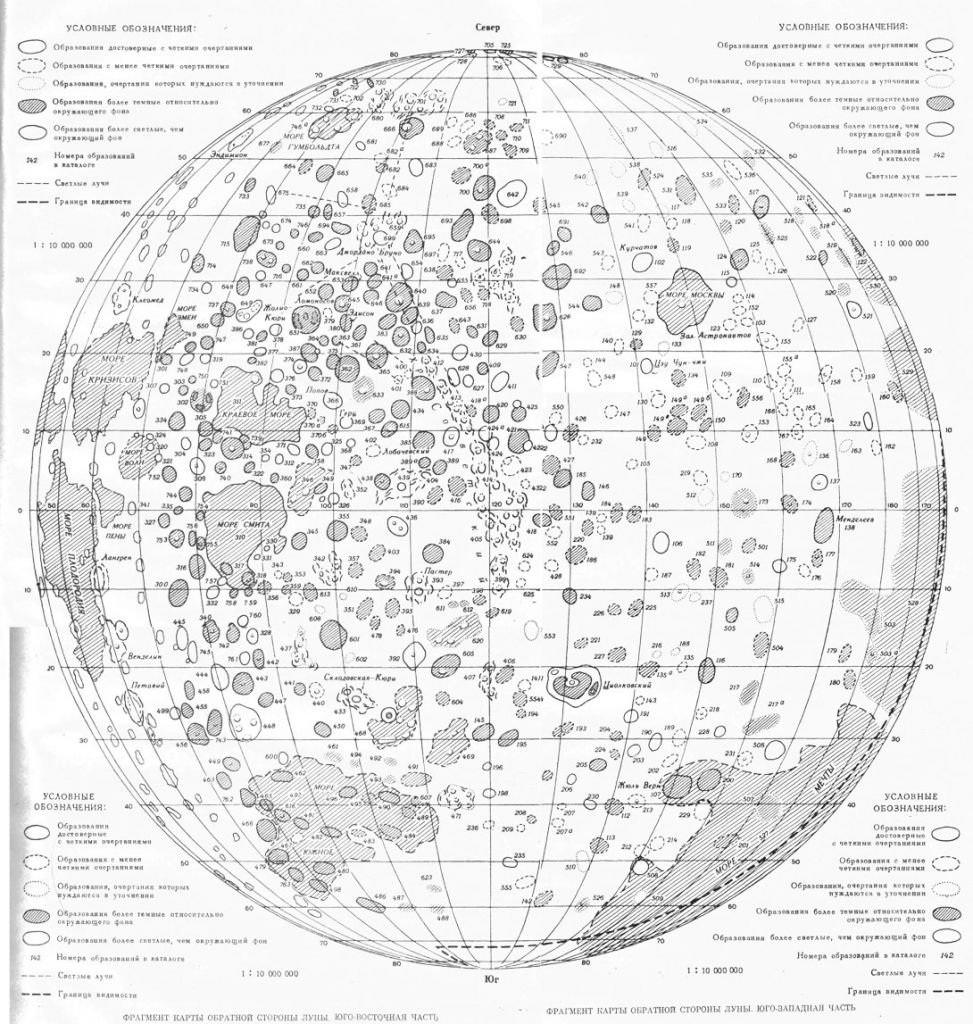

Несмотря на то что качество фотографий обратной стороны Луны было слабым, это была бесценная информация. Материалы съемки были переданы в пулковскую и харьковскую обсерватории, а также в Государственный астрономический институт. В результате дешифровки снимков было выявлено почти 500 новых деталей Луны. В 1960 году был издан «Атлас обратной стороны Луны», а затем – первый глобус Луны.

Благодаря тому, что Советский Союз первым смог провести съемку, наши ученые получили приоритет в наименовании открытых лунных объектов. Так на карте Луны появились горный хребет Советский, море Москвы, кратеры Курчатов, Лобачевский, Ломоносов, Циолковский, Менделеев и другие.

Система ориентации «Чайка» легла в основу множества систем управления межпланетными и пилотируемыми космическими кораблями, системы автоматического и ручного управления и стыковки пилотируемых космических аппаратов, а также бортовых цифровых ЭВМ серии «Салют». Система «Енисей» дала начало эпохе космического телевидения. Полет станции «Луна-3» подтвердил первенство Советского Союза в освоении космоса и ознаменовал новый этап в международной космической гонке.

События, связанные с этим

Александр Пистолькорс – патриарх радиотехники

Источник

След катастрофы. Загадки обратной стороны Луны

Китайский луноход уже год пытается найти ответы на вопросы, которые интересуют всё человечество: почему невидимая часть поверхности спутника так разительно отличается от видимой и что всё-таки произошло 4 миллиарда лет назад.

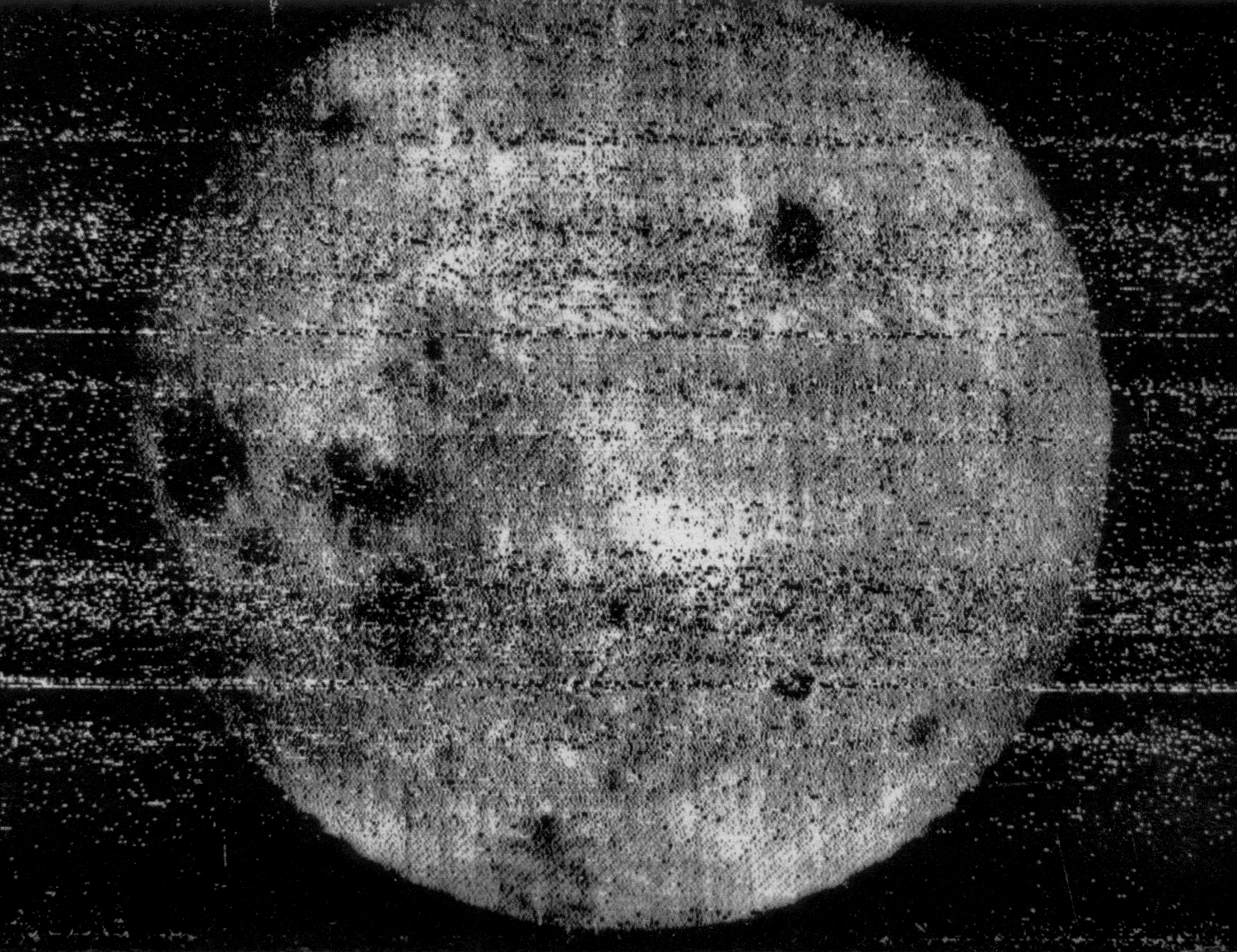

Первый снимок обратной стороны Луны («Луна-3», 1959). Фото © Wikipedia

«Уважаемому А.Б. Северному первая фотография обратной стороны Луны, которая не должна была получиться. Королёв. 7 октября 1959 года«.

А.Б. Северный — это советский астрофизик Андрей Борисович Северный. В основном занимался физикой Солнца. Однажды заявил главному конструктору, что солнечная радиация засветит плёнку и не позволит сделать фотографию. Точно такого же мнения был один французский винодел по имени Анри Мэр. Но не из-за излучения, а вообще — мол, impossible, «невозможно». Заключил даже пари на тысячу бутылок истинного шампанского. Впоследствии Сергей Павлович лично раздавал выигрыш сотрудникам ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»), которые разрабатывали космический аппарат «Луна-3». Как вспоминают учёные, по две бутылки.

Справедливости ради надо сказать, что тот первый снимок сделали не на советскую плёнку, а, можно сказать, на трофейную — со сбитых американских шпионских спутников. Она была куда как более выносливая. Ну а что? Шпионить можно, а плёнку брать нельзя?

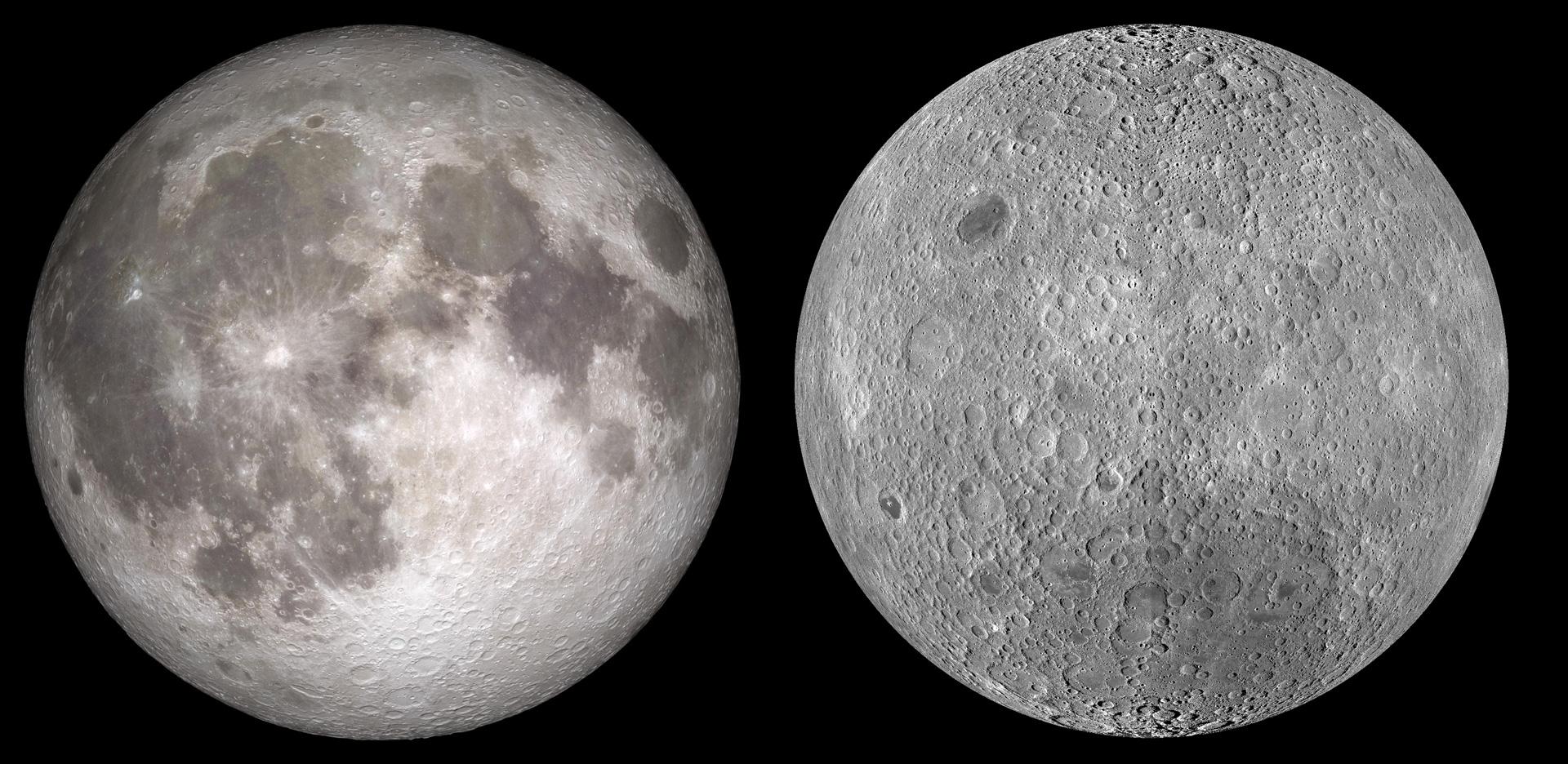

Конечно, качество довольно плачевное, тем не менее многое вполне можно различить. С правой стороны наверху пятнышко позже назвали Морем Москвы, 275 километров в диаметре. По мнению учёных, след от удара, который заполнился лавой. Внизу, практически прямо под ним — кратер Циолковский, тоже ударный, 180-километровый. Более крупные пятна слева — это уже видимая лунная сторона. Таким образом, уже тогда была видна внушительная разница между двумя половинками.

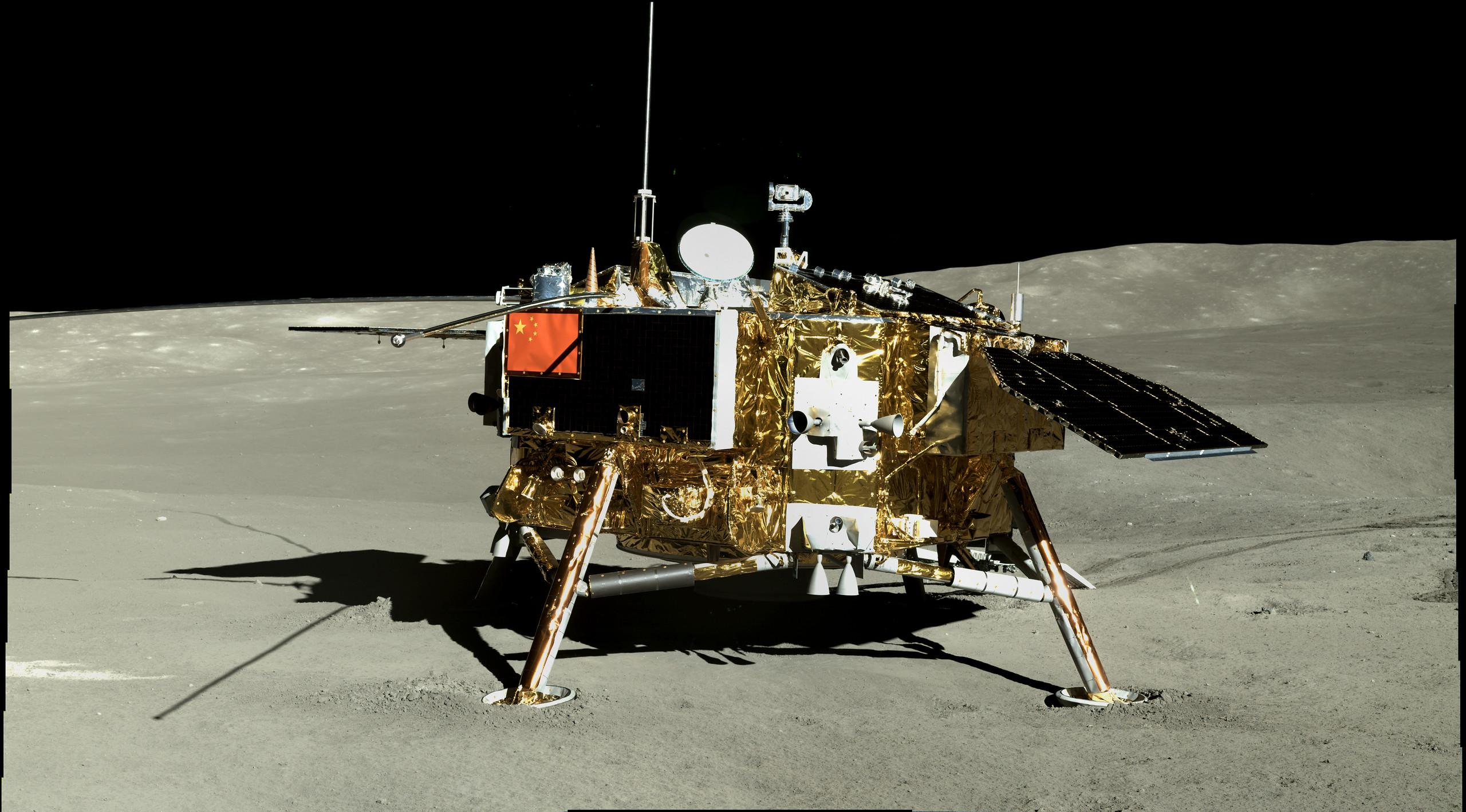

Как ни странно, именно на «той стороне» находится крупнейший лунный кратер. Его именуют бассейном, хотя по площади он сравним с земным Коралловым морем — без малого пять миллионов квадратных километров. Видите обширную темноватую область внизу? Это он и есть, бассейн Южный полюс — Эйткен. Это условное название, по расположению: внизу полюс, наверху кратер, названный в честь американского астронома Роберта Эйткена. В глубину этот бассейн достигает восьми километров. Кстати, как раз там сейчас китайская станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2».

Но по большому счёту вот, собственно, и всё, что там чисто внешне выделяется на общем фоне: Эйткен, Москва и Циолковский. В остальном всё на первый взгляд сравнительно ровно и однообразно.

Сейчас науке известны и некоторые другие отличия «тёмной» стороны. К примеру, интересно то, что там как минимум на 10 километров толще лунная кора. И вообще очень много возвышенностей. За это обратную сторону Луны даже прозвали горбатой. Самая высокая точка Луны расположена рядом с кратером Королёв, и это символично. 10 километров 786 метров. Считают от условной точки — 1737 километров от центра Луны.

То есть с одной стороны моря, с другой горы. И это при том, что морская фигура, вообще-то, тяжелее. Собственно, центр массы сдвинут от центра геометрического на два километра в нашу сторону.

И, наконец, гравитация Луны. Она везде разная. Где-то посильнее, где-то послабее. Это зависит от плотности вещества в данной области. Есть даже соответствующая лунная карта. Вообще, лучше всего, пожалуй, для сравнения просмотреть вот такое видео от NASA. Слева — топографическая карта, то есть с обозначенными низменностями (синие) и возвышенностями (жёлтые и красные). А с правой стороны — как раз насчёт гравитации. Ярко-красные пятна — это где сравнительно сильное притяжение, тёмно-синие — где наоборот. И то и другое называется гравитационными аномалиями. Всё это показали приборы, установленные на двух зондах лунной орбитальной станции GRAIL.

Обратите внимание: два самых больших красных глаза — это те, которые грустно смотрят на нас по ночам. Вообще, тут у нас с этой стороны имеется заметное количество таких особо притягательных районов. А вот за гранью нашего с вами непосредственного наблюдения как-то больше синих ям. И в то же время есть «румянец» — на местах тех самых возвышенностей.

Своеобразная картина получается. Итого у нас три основных вопроса.

Почему на обратной стороне так мало лунных морей?

На этот счёт имеется, к примеру, исследование японского Института космической науки. Там проанализировали химический состав лунных пород и предположили следующее: давным-давно, четыре с половиной миллиарда лет тому назад, когда Земля и Луна только образовались, они были очень раскалёнными. Всё это потому, что они формировались, «слеплялись» из более мелких тел в результате бесконечных столкновений. Но возникший на орбите «комок» оказался настолько близко, что гравитация Земли поймала его в ловушку под названием приливный захват: совпадение скорости вращения вокруг своей оси и скорости вращения вокруг «хозяйки», в данном случае — Земли. Довольно частое явление в космосе. И что получилось? А получилось то самое весьма одностороннее представление о Луне. И тут надо обязательно учесть, что Земля была чудовищным тлеющим углём. Луна около этого огонька грелась всё время одним боком. А другой остывал. Метеориты при этом падали дождём, не спрашивая, куда лучше. Но с той стороны они ударялись в более твёрдую поверхность, а с нашей тёплой стороны она ещё была несколько более вязкая, и притом на ней происходили извержения вулканов. Упадёт что-нибудь в эту кашу, пробьёт ещё не застывшую кору, и из раскалённой мантии всё вокруг заливает потоком лавы. Вот так и получились моря Дождей, Спокойствия, Кризисов и прочие лунные «водоёмы», по мнению планетологов. Именно на «лицевой» стороне, потому что там было просто-напросто теплее.

Почему по-разному распределены гравитационные аномалии?

Потому что земное притяжение «тянуло» к себе всё, что потяжелее. Так же, как Луна немного тащит за собой наши океаны. Приливы в лунных океанах магмы закончились тем, что на «лице» скопились более тяжёлые породы. Этим и объясняют учёные обилие участков с усиленным притяжением именно на видимой стороне.

Откуда тогда «горб» именно на обратной стороне Луны?

Это вообще эпичная теория. Она гласит, что изначально у нас был не один «протоспутник», вокруг болтался как минимум ещё один сгусток материи. А может быть, и больше. И в какой-то момент он просто врезался в Луну, да с такой силой, что его просто расплющило по внешней стороне. Вот эти горы и есть то, что «налипло» таким вот образом.

Всё это сейчас и пытается прояснить «Чанъэ-4». Чанъэ — это имя богини Луны в китайской мифологии. Скоро станция уже во второй раз встретит на обратной стороне Луны Новый год по китайскому календарю. Прилунилась 3 января 2019 года в кратере фон Кармана, и это тоже символично. Американский учёный венгерского происхождения Теодор фон Карман был учителем Цяня Сюэсэня, основоположника китайской космонавтики. Помощником неподвижной богини стал луноход «Нефритовый заяц» — «Юйту-2».

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon’s far side by China’s #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7

Что они на сегодняшний день нашли. Во-первых, природные минералы оливин и ортопироксен. Это силикатные породы, таких много в земной мантии. Поэтому есть большие подозрения, что «Чанъэ-4» удалось найти кусочки лунной. Теперь их сравнят с образцами грунта, взятыми на видимой стороне.

Во-вторых, тёмный минерал с осколками чёрного стекла. Нечто похожее нашёл в 1972 году американский астронавт Харрисон Шмитт. Считается, что такое вещество образовалось на Луне от удара метеоритов.

И, наконец, во всяком случае один вопрос уж точно решён положительно: можно ли на обратной стороне Луны выращивать картошку, рапс и хлопок? Можно.

Источник