Понятие механической картины мира и её общие контуры

Прежде чем говорить о механической картине мира, необходимо дать определение понятию «картина мира».

Картина мира — это целостная система концепций и теорий, наиболее развитых в тот или иной исторический период отраслей науки, идеи которых выдвигаются в качестве наиболее важных. Под отраслями науки имеются в виду в первую очередь дисциплины естествознания, но ими влияние науки на мировоззрение людей не ограничивается. Большое значение имеют социальные и гуманитарные науки.

Формирование именно научной картины мира началось с возрастания роли естествознания и математики. Ее эволюцию можно наглядно проследить: до XVI-XVII веков господствовала натурфилософская картина, затем ее сменила механическая, лидировавшая до середины XIX века. После она уступила термодинамической, а в XX веке на первый план вышли релятивистская и квантово-механическая картины мира.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Понятие механической картины мира

Механическая картина мира (МКМ) — первая физическая картина мира. Как уже упоминалось ранее, до нее преобладала натурфилософия, которая зародилась в Древней Греции. Для лучшего понимания особенностей МКМ следует кратко очертить эволюционную линию развития науки в целом.

Древняя Греция по праву считается родиной науки. Именно в Древней Греции ученые стали отделять науку от религии и мистики, то есть сделали ее рациональной, а также придали ей системность.

Однако исследования древних греков (Демокрита, Эпикура, Аристотеля, Лукреция и других) носили исключительно философский и умозрительный характер. Они не признавали эксперименты, считая, что опыты могут смутить разум исследователя некими иллюзиями. Например, Птолемей, говоря о преимуществах геоцентризма, заявлял, что если бы Земля двигалась, а не оставалась неподвижной, то некие силы уносили бы облака и птицы в западном направлении, а падающие предметы улетали бы в небеса. Подобных же явлений никто не наблюдал, значит, Земля неподвижна.

Общие теории Аристотеля и Птолемея легли в основу натурфилософской картины мира, которая пропагандировалась церковью в Европе. Как выяснилось впоследствии, они были ошибочны.

Становление МКМ тесно связано с отказом от прежних представлений. Ему способствовали многие ученые, даже если при жизни они не получили признания. Поговорим о некоторых из них.

Николай Коперник — автор труда «О вращениях небесных сфер», в котором он убедительно доказал, используя принцип Бритвы Оккама, что именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Звезды же, по его мнению, оставались неподвижными.

Коперник до самой смерти боялся последствий своих открытий, поэтому при его жизни они не узнали широкого распространения. Однако позднее видные ученые, исследователи и философы (например, Ф. Энгельс) называли его работы поистине революционными.

Джордано Бруно первым заявил о том, что не только Земля не является центром Вселенной, но что Вселенная не имеет центра вообще. За свои взгляды он был сожжен.

Иоганн Кеплер, немецкий астроном, математик, физик и философ, был последователем Коперника и развил дальше его учение. В частности, он внедрил в науку следующие положения:

- траектория движения планет вокруг Солнца имеет эллиптическую форму;

- на разных промежутках вращения планеты имеют различную скорость, которая высчитывается математически;

- сформулировал математически безупречные законы, по которым рассчитывалось движение небесных тел.

Галилео Галилей считается основоположником МКМ в ее чистом виде. Он первым установил, что представления Аристотеля, на которых основывалась картина мира тех времен (XVI — XVII века), ошибочны. Приведем конкретный пример.

В своих работах Аристотель опирался на понятие силы, которое ввел сам и к которому относятся три основных вида: тяга, давление и удар. Для описания естественного падения тела он вывел закон:

где V — скорость,

F — сила стремления тела к своему естественному месту,

w — сопротивление воздуха.

Согласно закону Аристотеля, скорость падения тела зависела от его массы.

Одна из многих заслуг Галилея заключалась в том, что он первый заявил о важности опытов в исследовании природных явлений и процессов, что ранее отрицалось. Так, Галилей в присутствии многочисленных свидетелей наблюдал, как с Пизанской башни падают тела различной массы (например, пуля и ядро). Таким образом, он выявил, что представления Аристотеля о зависимости скорости падения от массы ошибочны.

Также он вывел основные аксиомы МКМ:

- Закон инерции: свободное движение на горизонтальной плоскости совершается с неизменной по величине и вектору скоростью.

- Свободно падающее тело движется с постоянным ускорением.

- Свободное падение тел равнозначно движению по наклонной плоскости, а горизонтальной плоскости соответствует закон инерции.

- Внутри инерциальной системы механические процессы происходят так же, как и внутри покоящейся.

Мнение Ньютона о процессах в природе и Вселенной

Исаак Ньютон родился позже Галилея и унаследовал методологию, основанную на экспериментах. Благодаря этому, а также своему несомненному таланту, он усовершенствовал МКМ, описав основные положения классической механики, и определил развитие физической науки на несколько столетий вперед.

Основным его трудом считается «Математические начала натуральной философии». В нем Ньютон обобщил открытия Галилея, а также добавил собственные законы. Рассмотрим их.

I закон, или закон инерции, обнаруженный еще Г. Галилеем.

II закон: сила, влияющая на тело в конкретный момент и в конкретном месте, меняет скорость, и это можно определить очень точно. В виде формулы это можно записать так:

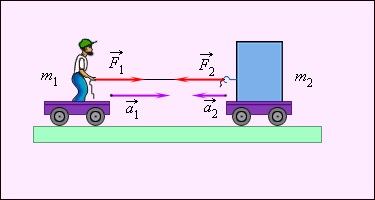

III закон: тела действуют друг на друга с одинаковой силой, но противоположными векторами, то есть их воздействие носит взаимный характер. Формула этого закона такова:

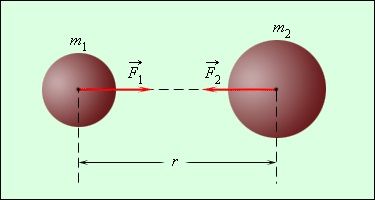

IV закон: закон всемирного тяготения сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния:

\(Fгр = γ · mгр· M_гр/r_2,\)

где γ — гравитационная постоянная.

Основываясь на этом законе, Ньютон объяснил теорию сжатия Земли у полюсов, теорию приливов и отливов, движения комет, возмущения в движении планет.

Основные положения механической картины мира

Помимо аксиом Галилея и законов Ньютона, можно выделить следующие положения МКМ:

- положение о материи;

- положение о пространстве;

- положение о времени;

- положение о движении;

- положение о взаимодействии.

Материя, согласно МКМ, — это вещество, состоящее из далее неделимых, абсолютно твердых движущихся частиц — атомов.

Пространство, по сравнению с натурфилософской картиной мира, является новым понятием, поскольку Аристотель не признавал существования пустого пространства. Ньютон выделял следующую классификацию пространства:

- относительное, объясняемое пространственными отношениями между телами и их выявлением и измерением;

- абсолютное, которое не связано со временем, и его свойства не зависят от того, присутствуют или отсутствуют в нем материальные объекты.

Согласно Ньютону, пространство обладает следующими признаками:

- трехмерность (то есть размещение точки можно описать с помощью привычной нам системой координат);

- непрерывность;

- бесконечность;

- однородность;

- изотропность.

Время, как и пространство, Ньютон подразделял на абсолютное и относительное. Время обладает лишь одним направлением, в отличие от пространства: от прошлого к будущему, минуя настоящее.

Движение в МКМ — это изменение положения тела в пространстве с течением времени, то есть принято механическое определение.

Взаимодействие — это воздействие тел или частиц друг на друга, приводящее к изменению их движения.

Современная физика все многообразие взаимодействий сводит к четырем фундаментальным:

Существуют также принципы МКМ:

- Принцип относительности был впервые сформулирован Галилеем и заключался в том, что все инерциальные системы отсчета являются равноправными. В инерциальных системах Галилея время течет везде одинаково, а масса тела неизменна. Основной вывод Галилея заключался в следующем: опыты не в состоянии указать на различие между покоем и равномерным прямолинейным движением.

- Принцип дальнодействия выработан представителями течения механистического материализма, который основан на понятии неделимого атома и пустого пространства: на взаимодействия между телами не влияет промежуточная среда.

- Принцип причинности был разработан математиком Лапласом и заключался в том, что всякое существующее явление связано с предшествующим причинно-следственно.

Дальнейшее развитие физики и прочих естественных наук показало, что эти принципы неверны, однако нужно быть знакомым с ними для лучшего ознакомления со сменами парадигм в эволюции научных картин мира.

Источник

«Механистическая картина» мира

Складывается в результате научной революции XVI-XVII вв. на основе работ Галилео Галилея [1] , который установил законы движения свободно падающих тел и сформулировал механический принцип относительности. Но главная заслуга Галилея в том, что он впервые применил для исследования природы экспериментальный метод вместе с измерениями исследуемых величин и математической обработкой результатов измерений. Если эксперименты ставились и раньше, то математический их анализ впервые систематически стал применять именно Галилей.

Принципиальное отличие нового метода исследования природы от ранее существовавшего натурфилософского способа состояло, следовательно, в том, что в нем гипотезы систематически проверялись опытом. Эксперимент можно рассматривать как вопрос, обращенный к природе. Чтобы получить на него определенный ответ, необходимо так сформулировать вопрос, чтобы получить на него вполне однозначный и определенный ответ. Для этого следует так построить эксперимент, чтобы по возможности максимально изолироваться от воздействия посторонних факторов, которые мешают наблюдению изучаемого явления в «чистом виде».

Становление «механистической» картины мира происходило под влиянием метафизических материалистических представлений о материи и формах ее существования. Ее основу составили идеи и законы механики, которая в XVII в. была наиболее разработанным разделом физики. По сути, именно механика явилась первой фундаментальной физической теорией. Идеи, принципы и теории механики представляли собой совокупность наиболее существенных знаний о физических закономерностях, наиболее полно отражали физические процессы в природе. В широком смысле механика изучает механическое движение материальных тел и происходящее при этом взаимодействие между ними. Под механическим движением понимают изменение с течением времени взаимного положения тел или частиц в пространстве.

Примерами механического движения в природе являются движение небесных тел, колебания земной коры, воздушные и морские течения и т.п. Происходящие в процессе механического движения взаимодействия представляют собой те действия тел друг на друга, в результате которых происходит изменение скоростей перемещения этих тел в пространстве или их деформация. Важнейшими понятиями механики как фундаментальной физической теории стали материальная точка — тело, формы и размеры которого не существенны в данной задаче; абсолютно твердое тело — тело, расстояние между любыми точками которого остается неизменным, а его деформацией можно пренебречь. Оба вида материальных тел характеризуются с помощью следующих понятий: масса — мера количества вещества; вес — сила, с которой тело действует на опору. Масса всегда остается постоянной, вес же может меняться. Эти понятия выражаются через следующие физические величины: координаты, импульсы, энергию, силу.

Основу «механистической» картины мира составил атомизм — теория, которая весь мир, включая человека, рассматривала как совокупность огромного числа неделимых материальных частиц — атомов. Они перемещались в пространстве и времени в соответствии с немногими законами механики. Материя — это вещество, состоящее из мельчайших, неделимых, абсолютно твердых движущихся частиц (атомов). Это и есть корпускулярное представление о материи.

Законы механики, которые регулировали как движение атомов, так и движение любых материальных тел, считались фундаментальными законами мироздания. Поэтому ключевым понятием «механистической» картины мира было понятие движения, которое понималось как механическое перемещение. Тела обладают внутренним врожденным свойством двигаться равномерно и прямолинейно, а отклонения от этого движения связаны с действием на тело внешней силы (инерции). Единственной формой движения является механическое движение, т.е. изменение положения тела в пространстве с течением времени. Любое движение можно представить как сумму пространственных перемещений. Движение объяснялось на основе трех законов Ньютона. Все состояния механического движения тел по отношению ко времени оказываются в принципе одинаковыми, поскольку время считается обратимым. Закономерности более высоких форм движения материи должны сводиться к законам простейшей ее формы — механическому движению.

Все многообразие взаимодействий «механистическая» картина мира сводила только к гравитационному, которое означало наличие сил притяжения между любыми телами; величина этих сил определялась законом всемирного тяготения. Поэтому, зная массу одного тела и силу гравитации, можно определить массу другого тела. Гравитационные силы являются универсальными, т.е. они действуют всегда и между любыми телами и сообщают любым телам одинаковое ускорение.

Решая проблему взаимодействия тел, Ньютон предложил принцип дальнодействия. Согласно этому принципу, взаимодействие между телами происходит мгновенно на любом расстоянии, без материальных посредников, т.е. промежуточная среда в передаче взаимодействия участия не принимает.

Концепция дальнодействия тесно связана с пониманием пространства и времени как особых сред, вмещающих взаимодействующие тела. Ньютон предложил концепцию абсолютного пространства и абсолютного времени. Абсолютное пространство представлялось большим «черным ящиком», универсальным вместилищем всех материальных тел в природе. Но даже если бы все эти тела вдруг исчезли, абсолютное пространство все равно бы осталось. Аналогично, в образе текущей реки, представлялось и абсолютное время. Оно становилось универсальной длительностью всех процессов во Вселенной. И абсолютное пространство, и абсолютное время существуют совершенно независимо от материи. Таким образом, пространство, время и материя представляют три не зависящих друг от друга сущности.

Таким образом, в соответствии с «механистической» картиной мира Вселенная представляла собой хорошо отлаженный механизм, действующий по законам строгой необходимости, в котором все предметы и явления связаны между собой жесткими причинно-следственными отношениями. В таком мире нет случайностей, она полностью исключалась из картины мира. Случайным было только то, причин чего мы пока не знали. Но поскольку мир рационален, а человек наделен разумом, то в конце концов он может получить полное и исчерпывающее знание о бытии. Такой жесткий детерминизм находил свое выражение в форме динамических законов.

Жизнь и разум в «механистической» картине мира не обладали никакой качественной спецификой. Человек в этой картине мира рассматривался как природное тело в ряду других тел, и поэтому оставался необъяснимым в своих «невещественных» качествах. Поэтому присутствие человека в мире не меняло ничего. Если бы человек однажды исчез с лица земли, мир продолжал бы существовать, как ни в чем не бывало. По сути дела, классическое естествознание не стремилось постичь человека. Подразумевалось, что мир природный, в котором нет ничего человеческого, можно описать объективно, и такое описание будет точной копией реальности. Рассмотрение человека как одного из винтиков хорошо отлаженной машины автоматически устраняло его из данной картины мира. На основе «механистической» картины мира в XVIII — начале XIX в. была разработана земная, небесная и молекулярная механика.

Быстрыми темпами шло развитие техники. Это привело к абсолютизации механической картины мира, и она стала рассматриваться в качестве универсальной. Развитие «механистической» картины мира было обусловлено в основном развитием механики. Успех механики Ньютона в значительной мере способствовал абсолютизации ньютоновских представлений, что выразилось в попытках свести все многообразие явлений природы к механической форме движения материи. Такая точка зрения получила название механистического материализма (механицизм). Однако развитие физики показало несостоятельность такой методологии, поскольку описать тепловые, электрические и магнитные явления с помощью законов механики, а также движение атомов и молекул этих физических явлений оказалось невозможно. В результате в XIX в. в физике наступил кризис, который свидетельствовал, что физика нуждалась в существенном изменении своих взглядов на мир.

Оценивая «механистическую» картину мира как один из этапов развития физической картины мира, необходимо иметь в виду, что с развитием науки основные положения механической картины мира не были просто отброшены. Развитие науки лишь раскрыло относительный характер механической картины мира. Несостоятельной оказалась не сама механическая картина мира, а ее исходная философская идея — механицизм. В недрах «механистической» картины мира стали складываться элементы новой — «электромагнитной» картины мира.

Источник