Непобедимое Солнце

Из Википедии — свободной энциклопедии

Непобедимое Солнце (лат. Sol Invictus ) — официальный римский бог Солнца солнечного культа, созданного императором Аврелианом в 274 году н. э. Его культ превосходил другие восточные культы по важности вплоть до запрета политеистических религий при Феодосии I. Общепризнано, что самой ранней надписью, связывающей непобедимого императора с Солнцем, является легенда на бронзовом орнаменте, датируемая по своему стилю вторым веком: INVENTORI LUCIS SOLI INVICTO AUGUSTO [1] .

Ранее было принято считать, что римляне проводили фестиваль Солнца 25 декабря, называемый также Dies Natalis Solis Invicti («день рождения непобедимого солнца»). 25 декабря был первым днём после зимнего солнцестояния, когда было заметно удлинение светового дня. В настоящее время из источников, которыми располагает современная историческая наука, достоверно известны только солнечные празднования, отмечавшиеся в августе [2] .

Наименование Sol Invictus также применялось к некоторым другим солнечным божествам в течение этого периода. Название Sol Invictus, не являющееся конкретным именем, появляется на имперских монетах со времени возвышения Септимия Севера [3] . На солидах, отчеканенных при Константине, так же как и на золотом медальоне времён его правления, изображён императорский бюст, сдвоенный с Sol Invictus. Надпись на медальоне гласит: INVICTUS CONSTANTINUS [4] .

Хотя, начиная с середины второго века, значительное количество восточных культов практиковалось среди римских легионов неофициально, только культ Sol Invictus был официально одобрен и специально предписан для армии [5] .

Источник

Непобедимое Солнце

Sol Invictus – римский культ Солнца, официально введенный императором Аврелианом в III веке. Светило ненадолго стало главным божеством античного пантеона.

Традиционно считается, что Римская империя перешла от язычества к монотеизму, когда приняла христианство в эпоху Константина Великого. Куда менее известна предыдущая попытка религиозной реформы. Эту попытку предпринял император Аврелиан (270 — 275), поклонявшийся Непобедимому Солнцу.

Его правление было коротким, но успешным. Государь закончил войну с готами, вернул империи Галлию, Испанию и Британию, уничтожил Пальмирское царство Зенобии. При нем фактически завершился так называемый «кризис III века» — эпоха, когда римская цивилизация пережила множество потрясений, вторжений и преобразований. За сто лет со 193 года сменилось около 70 императоров (считают по-разному в зависимости от включения в список самозванцев и узурпаторов). Рим, выбравшийся из этой ямы, уже мало чем напоминал Рим времен Цезаря или Августа. Изменилась и религия.

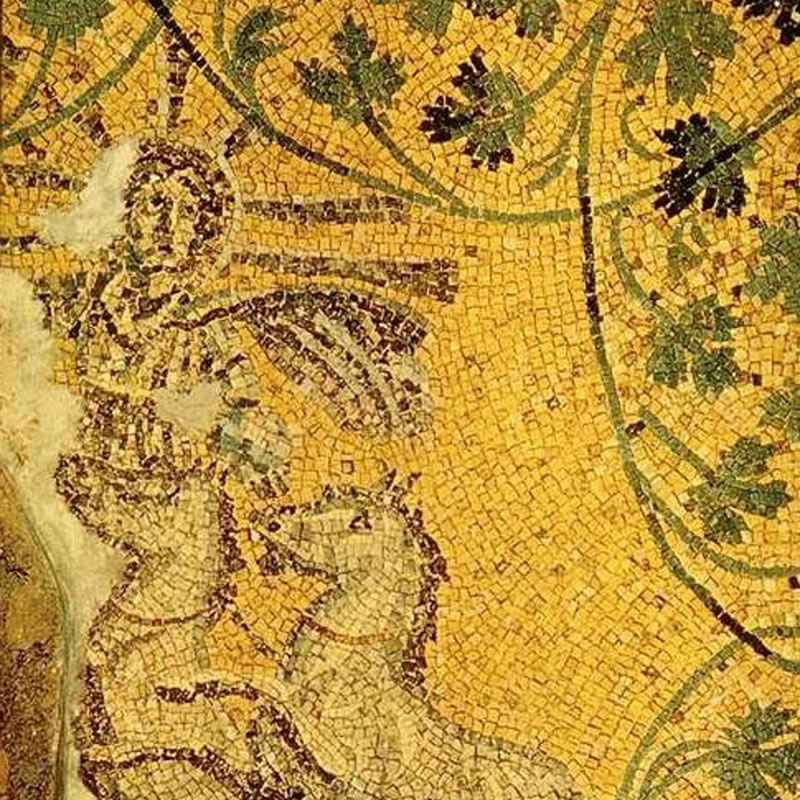

Мозаика ватиканского некрополя. Источник: pinterest.com

Империя толерантно относилась к чужим богам и охотно принимала самые разные культы, смешивавшиеся между собой. Случай Аврелиана оказался первым в своем роде, потому что реформатор ставил Солнце выше остальных божеств. Это единоличная власть на небе походила на единоличную власть на земле, установленную Римом.

На склоне Квиринальского холма божеству был воздвигнут роскошный храм, также Аврелиан учредил коллегию жрецов, первым получил титул «господин и бог» и стал носить корону с солнечными лучами. Дивный головной убор можно увидеть на римских монетах той эпохи. Кроме того, на аверс этих монет поместили изображение самого Солнца. А на медалях выбивалась надпись «Sol dominus imperii romani» — «Солнце — властитель Римской империи».

Любопытно, что все решения Аврелиана были такими же смелыми и масштабными, как и в области религии. К примеру, он ради спокойствия граждан поручил сжечь на форуме списки должников государству. Также по его воле Рим окружили новой стеной длиной в 50 миль.

Аврелиан происходил из незнатной семьи и родился в Дакии или Паннонии. Именно там — в Задунавье — и была шире всего распространена вера в Непобедимое Солнце. Мать будущего императора являлась жрицей этого культа. День рождения божества праздновался 25 декабря — вскоре после зимнего солнцестояния. В пику ему при императоре Константине возникла традиция отмечать христианское Рождество в конце декабря.

Поклонение светилу было понятно Западу и Востоку, такая вера в перспективе могла стать общенациональной. Аврелиан, считавший себя еще и жрецом, сделал новый культ официальным культом армии. Знаки боевого отличия теперь имели солнечные символы. Как уже отмечалось, за свое короткое правление император успел завоевать Пальмирское царство. В Пальмире культ Солнца был популярен еще до его официального объявления в Риме. Кроме того, этот культ был тождественен индоиранскому культу солнцеликого Митры.

В 274 году состоялись первые игры в честь нового божества — проводить их планировалось раз в четыре года. А в 275-м император выступил с армией в поход на Восток — против Персии. В пути Аврелиана убили. Во Фракии один из военачальников зарубил Отца Отечества после громкого скандала — государь обвинил своего секретаря во лжи, и тот, боясь за свою жизнь, организовал заговор.

Преждевременная смерть Аврелиана никак не повлияла на почитание Непобедимого Солнца. Золотой век этой веры наступил при Диоклетиане (284 — 305), но все изменилось во времена Константина (306 — 337), сделавшего судьбоносный выбор в пользу христианства. А окончательный удар по культу нанес Феодосий (379 — 395), вообще запретивший любые языческие религии. Христиане часто обращали в свою веру приверженцев старого культа, говоря, что Христос — неугасимый свет и Солнце правды.

Источник

Sol Invictus. Непобедимое Солнце. Красивый европейский neofolk.

Термин «Непобедимое Сонце» (на латыни — «Sol Invictus») известен человечеству со времен правления римского императора Аврелиана, в двести семьдесят четвертом году нашей эры создавшего культ Солнечного Света. Спустя тысячу семьсот тринадцать лет, в 1987-м, под таким названием английским музыкантом Tony Wakeford был сформирован проект, чье творчество коротко можно назвать исследованием темной стороны человеческой природы и вселенной при помощи музыки, сочетающей в себе элементы неофолка и неоклассики. Наиболее точным определением стиля Sol Invictus будет словосочетание фолк-нуар (folk-noire), данное кем-то из профессиональных критиков. Композиции проекта представляют собой (в большинстве случаев) акустические зарисовки, подкрепленные своеобразным, умиротворяющим вокалом, клавишными, перкуссией и индустриальными звуками, а также шумовыми сэмплами.

Tony Wakeford начинал свою деятельность в панковой группе Crisis, которая является прародительницей прославленной Death In June. Влияние этой формации прослеживается на некоторых работах Sol Invictus, хотя, в целом сходство между ними достаточно условно. Первые альбомы проекта отличались сырым примитивным звучанием с преобладанием приемов, характерных для пост-панка в сочетании с фолковыми акустическими вставками. Однако, постепенно музыка Sol Invictus начала делать ощутимый крен в сторону указанных выше стилей, и в настоящее время команда обладает статусом одной из самых значимых и уважаемых групп на мировой нео-фолковой сцене.

Единственным постоянным участником Sol Invictus является ее создатель, остальные музыканты приглашаются по мере необходимости, хотя их мнения также учитываются при записи студийников и на живых выступлениях. К слову, проект ведет крайне активную концертную деятельность и в его дискографии имеется огромное количество альбомов, записанных именно во время клубных перфомансов. Еще одной особенностью деятельности Тони можно считать его тягу к выпуску своей музыки только в формате CD, на виниле выходили лишь несколько первых релизов. Большинство дисков Sol Invictus обладают очень красочным оформлением; те, что имеются у меня в коллекции, сделаны в виде стильных digi-book изданий, каждое из которых приятно взять в руки и изучить содержание. Композиции, представленные в статье, взяты из одного из них, альбома 1990-го года »Trees In Winter» («Деревья Зимой»), на мой взгляд, наиболее показательного по отношению ко всему творчеству проекта.

Источник

День рождения Непобедимого Солнца

Ещё до того, как христианство в Римской империи превратилось сначала в легальную, а затем и в официальную религию государства, 25 декабря, день зимнего солнцестояния, уже было праздником рождения божественного спасителя. Его звали Митра, и ему поклонялись и в столице империи, и в крупнейших городах провинций. До нашего времени сохранились сотни подземных святилищ Митры, а также надписи, оставленные адептами этой веры. Среди них встречались высокопоставленные лица и даже императоры, а также рядовые чиновники, военные и торговцы.

Происхождение Митры

Центральной фигурой религии был Митра — бог индо-иранского происхождения, чьё имя происходило от санскритского «друг» или «дружба», а в авестийском языке означало «договор». В древнеиранской религиозной традиции Митра являлся божеством небесного света, истины, справедливости и чистоты. По данным «Авесты», Митра воплощал собой понятие договора и выступал божественным гарантом правды, жестоко карающим обманщиков и предателей. Теофорные имена Митридат и Митробарзан свидетельствуют о почитании Митры в персидской державе Ахеменидов.

После завоеваний Александра культ Митры проник в Малую Азию и на Ближний Восток, где его исповедовали местные правящие династии, часто возводившие своё происхождение к Ахеменидам. Одним из наиболее широко известных памятников этого времени является огромная гробница коммагенского царя Антиоха I (69–38 годы до н.э.), воздвигнутая им в Нимруд-Даге. Среди пяти божеств, изображённых на террасе перед царским курганом, встречается Митра, который идентифицируется с Аполлоном и Гелиосом — солнечными божествами греков.

В I веке до н.э. – I веке н.э. с притоком торговцев, мигрантов и рабов восточного происхождения культ Митры постепенно стал проникать на запад, в Средиземноморье. Первоначальная стадия этого процесса связана с военными действиями, которые в 66–63 годах до н.э. против Митридата VI Евпатора вёл в Малой Азии Гней Помпей. Однако о подлинном начале широкого распространения новой веры следует говорить лишь применительно к периоду правления династии Флавиев (69–96 годы).

Центрами почитания Митры в западной части Средиземноморья стали Рим, Остия, Карфаген, Сиракузы, Массалия и другие крупные торговые и административные центры. По сохранившимся памятникам распространение митраистского культа можно проследить вдоль торгового пути от Массалии (Марселя) вверх по долине Роны, а также в крупнейших городах Нарбоннской провинции. В северной Италии важным центром культа Митры была Аквилея, являвшаяся также перевалочным пунктом, откуда средиземноморские торговцы отправлялись в Центральную и Западную Европу.

Особая концентрация митраистских памятников связана с приграничной военной областью вдоль Рейна и Дуная. Здесь многочисленными адептами новых верований становились военные, связанные с армией торговцы, а также чиновники местной администрации. Минимальное количество памятников зафиксировано в западной части Галлии, Испании, Греции. По-видимому, совершенно не затронутым культом оставалось сельское население провинций.

Римская армия и распространение митраизма

Распространение митраизма в провинциях Римской империи является заслугой армии. Вероятно, в римскую армейскую среду культ Митры впервые попал вместе с солдатами вспомогательных отрядов восточного происхождения. Солдаты легионов, привлекавшиеся императорами для войн с парфянами и возвращавшиеся после заключения мира в свои лагеря вдоль Рейна и Дуная, в результате длительных контактов с местными уроженцами зачастую заимствовали их верования и обычаи.

Тацит рассказывает, что воины III Галльского легиона во время службы на востоке в правление Нерона усвоили обычай приветствовать боевым кличем восходящее солнце. Сложно судить наверняка, были ли почитатели Митры среди воинов этого легиона, в 69 году сражавшегося за Веспасиана в битве при Кремоне. Достоверно известно, что когда XV Аполлона легион, также служивший в это время в Армении, в 71 году вернулся в Карнунт на Дунай, здесь было построено одно из наиболее ранних святилищ Митры. Другим важным центром культа в регионе был Аквинк, штаб-квартира II Вспомогательного легиона, набранного Веспасианом из бывших матросов, многие из которых были вольноотпущенниками восточного происхождения.

В эпоху правления Флавиев, Элиев и Антонинов святилища Митры появлялись почти в каждом крупном лагере войск на Дунае: Виндобоне, Бригеционе, Виминации, Эске, Дуросторуме и Трезмисе. Оттуда культ Митры проникал в завоёванную Траяном Дакию, крупнейшие города которой — Сармицегетуса, Апул, Напока и Потаисса — демонстрируют особенно большое количество памятников. Вверх по Дунаю эти верования распространялись на территорию Норика и Реции, а оттуда в Германию. Здесь святилища Митры возникали в лагерях легионов Ветере, Бонне, Могонциаке, а также в небольших фортах Германского лимеса. За исключением лишь одного рельефа, найденного в Лондоне, в Британии все митраистические памятники и надписи происходят из крепостей легионов Иски и Эборака или укреплений Адрианова вала. В Африке центрами распространения митраизма были лагерь III Августа легиона в Ламбезисе и некоторые другие укрепления в Ситифисе и Маскуле. В сельской местности посвящения Митре встречаются крайне редко и происходят из бывших колоний ветеранов. Та же ситуация наблюдается в Испании, где все находки концентрируются вокруг колонии Эмериты, и в Греции с колонией Патры.

Святилище Митры

Богослужение Митры совершалось в подземных святилищах — speleum или crypta. Зачастую они располагались в естественных пещерах и гротах. Когда не было возможности использовать пещеры, адепты возводили искусственные сооружения. Археологические раскопки открыли остатки сотен подобных святилищ, разбросанных по всем частям Римской империи.

Перед входом в святилище находился портик с несколькими колоннами. Из него дверь вела в помещение, откуда вниз шла лестница к самому святилищу, всегда продолговатому в плане. В противоположной от входа стороне располагалась экседра с культовой нишей. Здесь помещался рельеф с изображением Митры, убивающего быка. Этот сюжет являлся главным символом в митраистском искусстве. Вокруг могли находиться другие изображения. Перед нишей стояли жертвенники с горящим на них священным огнём. Центральная часть святилища представляла собой узкий проход, по бокам которого располагались «лежанки» — здесь возлежали верующие во время торжественного пиршества. Потолок имел сводчатую форму, воспроизводя небесный свод. Как правило, размеры святилища редко превышали 12 м в длину и 5,5 м в ширину, что свидетельствует об ограниченном, в пределах 20–30 человек, составе общин. Когда количество верующих увеличивалось, митраисты предпочитали строить новое святилище, а не расширять старое. Таким образом, в Остии единовременно действовало не менее пяти святилищ, в Аквинке — четыре, в Карнунте — три.

Из-за отсутствия религиозных текстов единственным ключом к пониманию вероучения являются скульптурные и живописные изображения. Как уже отмечалось, главным сюжетом здесь выступает убийство быка — тавроктония. Все дошедшие до нас изображения чрезвычайно близки друг другу, поэтому можно предположить, что существовал определённый образец. Упирающийся коленом в спину уже поверженного быка Митра изображался в момент нанесения удара. Обычно бог одет в восточный костюм: шаровары и длинную рубаху, на голове он носит фригийский колпак, за его спиной развевается плащ. Скорпион сжимает гениталии умирающего быка, собака и змея пьют сочащуюся из раны кровь. Колосья зерна, которые прорастают из хвоста быка или из раны, являются важным ключом к пониманию сцены смерти быка как источника происхождения растительной и животной жизни.

По краям сцены обычно изображены Каутос и Каутопат — юноши в восточных одеждах, один из которых держит факел в поднятой руке, а другой повернул факел вниз. Они олицетворяют восходящее и заходящее Солнце. Среди других сцен наиболее популярны изображения знаков зодиака, бюсты семи планетарных божеств, семь алтарей и т.д. Особое значение имеет воспроизведение важнейших событий мифологической жизни Митры: его рождение из скалы, первые подвиги, преследование и убийство быка, поединок и последующее братание с Солнцем. Наряду с изображением Митры в его святилищах встречаются посвящения другим богам: Аполлону-Гелиосу, Непобедимому Солнцу, Серапису и другим, с которыми адепты часто идентифицировали Митру.

Культовая сторона религии Митры

Современники отзывались о религии Митры как о тайном мистическом культе, к отправлению которого допускались только посвящённые. Для него были характерны представления о конце мира, наказании грешников и вечной жизни праведников в раю. Вероятно, главной его составляющей было учение о бессмертии души, которое достигалось через цепь перерождений и ритуальное отрешение от всего вредного, земного, преходящего. Средством очищения были аскеза и литургия, во время которой верующие причащались из рук верховного жреца хлебом и вином.

Из-за закрытого характера культовых групп мы мало знаем об их составе и о том, как совершалось богослужение. Верующие вместе обедали, пели священные гимны, время от времени совершали обряды, а роли участников зависели от степени их посвящения. Всего существовало семь степеней:

Высший иерарх культа Митры носил титул «Отец отцов» (Pater patrum). Первые две степени считались подготовительными и не допускались к участию в ритуалах.

Обряд инициации предусматривал суровые испытания, предназначенные для того, чтобы удостовериться в твёрдой воле посвящаемого. Эта сторона обрядности известна из отдельных указаний христианских авторов, акцентирующих внимание на мучениях неофитов. Григорий Назианзин пишет об «испытании огнём». Нонн Панополитанский перечисляет шесть разновидностей испытаний: водой, огнём, холодом, голодом, жаждой и скитаниями. У Псевдо-Августина мы находим сведения о 50 днях поста, двух днях бичеваний и 20 днях, которые испытуемые должны были провести «в снегу».

Некоторые подробности ритуала подтверждаются фресками из митреума в Капуе, расположенного под церковью святого Эразма. Начало обряда представлено изображением обнажённого неофита с завязанными глазами, стоящего перед священником. Продолжение церемонии зафиксировано на других фресках, где испытуемый преклоняет колени перед священником рядом с другим человеком, держащим в руке факел. Ещё одна фреска изображает сцену, известную из описания Тертуллиана. Посвящаемый стоит на одном колене перед священником, а тот правой рукой протягивает ему украшенный лентами венок. Тертуллиан сообщает, что при посвящении в степень «воина» испытуемому протягивали венок на кончике меча, но он должен был отвести его в сторону, объявив, что единственным его венком будет сам Митра.

Солдатская религия Митры

Со времён первых исследований митраизма за ним утвердился стереотип «солдатской религии». Римские религиозные представления I–III веков не обладали жёсткой доктриной, характерной для более поздних монотеистических религий. Солдатский пантеон включал традиционные для Рима божества (Юпитера, Марса, Геркулеса), других богов и богинь (Сильвану, Сабазия, Эпону), а также экзотические восточные культы (Кибелу и Аттиса).

Особое значение имел императорский культ, через который в армии транслировались идеи корпоративности, лояльности и служения. Императоры, искавшие популярности среди воинов, старались демонстрировать связь с божествами, популярными в солдатской среде. Так постепенно сложились условия для сращивания императорского культа с религиозным почитанием некоторых божеств-покровителей воинов. Императоры династии Антонинов и Северов демонстрировали особое отношение к культу Геркулеса и Юпитера Долихена, а в середине III века широко распространились культ Непобедимого Солнца и часто соотносившийся с ним культ Митры.

Известно, что в таинства Митры был посвящён император Коммод (180–192 годы). К эпохе Северов относится посвящение «жреца Непобедимого Митры дома Августа», за которым скрывается святилище, действовавшее на территории императорского дворца. При Аврелиане (270–275 годы) солярный культ стал официальной религией римской державы. Непобедимое Солнце (Sol Invictus), отождествляемое с Митрой, было божеством, представленным на земле императором. Как само божество изображалось в это время с атрибутами императорской власти, так и император представал перед своими подданными с божественными атрибутами. Культ Солнца не более, чем официальный императорский культ, мог удовлетворить религиозные устремления верующих, но он обеспечивал императорской власти необходимую ей поддержку в сложную эпоху кризиса.

Митраизм был религией чиновничества и армии. Тайная доктрина, иерархическая структура, строго ограниченный состав общины — всё это способствовало поддержанию имиджа религии для избранных. Помимо императоров, к числу почитателей Митры себя относили их приближённые, а также те, кто стремился продемонстрировать свою лояльность власти и был заинтересован в сотрудничестве с ней.

Покровительство императоров и лояльность митраизма по отношению к власти объясняет его успехи в течение III века. Однако популярность этой религии в равной степени была искусственным явлением, порождённым машиной императорской власти. Среди широких слоёв гражданского населения империи культ Митры глубоких корней не пустил. Его изначально принятое ограничение в последующем сыграло роковую роль. Пока императоры покровительствовали культу, он процветал. Когда же в 312 году император Константин обратил свой благосклонный взгляд на христианство, митраизм потерял поддержку сильных мира сего и довольно быстро пришёл в упадок.

Последние свидетельства его существования датируются эпохой правления императора Феодосия (379–395 годы), когда высокопоставленные сенаторы в Риме оставили посвящение в честь Митры. Одержав победу над своим противником язычником Арбогастом, в 395 году ревностный христианин Феодосий издал указ о закрытии последних языческих храмов. По-видимому, этим временем следует датировать разрушение святилища Митры в Саарбурге в Лотарингии.

Источник