Солнце русской поэзии выразительное средство

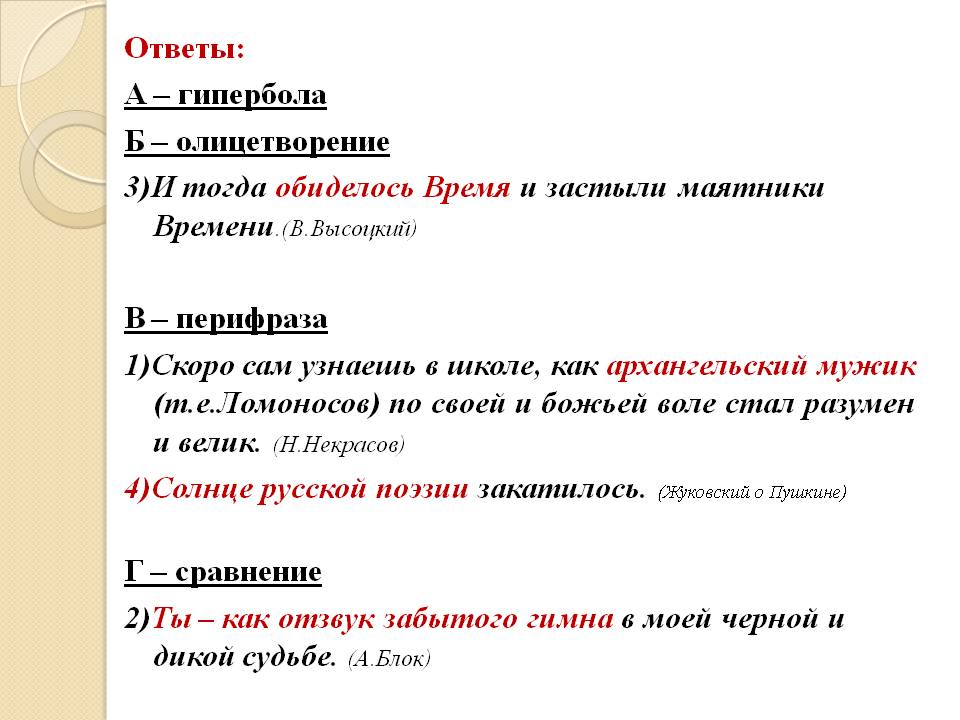

Ответы: А – гипербола Б – олицетворение 3)И тогда обиделось Время и застыли маятники Времени.(В.Высоцкий) В – перифраза 1)Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик (т.е.Ломоносов) по своей и божьей воле стал разумен и велик. (Н.Некрасов) 4)Солнце русской поэзии закатилось. (Жуковский о Пушкине) Г – сравнение 2)Ты – как отзвук забытого гимна в моей черной и дикой судьбе. (А.Блок).

Слайд 27 из презентации «Выразительные средства языка». Размер архива с презентацией 413 КБ.

Средства выразительности

«Средства языка» — Перенесение изображения человеческих черт на неодушевленные предметы и явления. Найдите олицетворение. Средства художественной выразительности. Мой верный друг! мой враг коварный! Анафора. За правильный ответ в заданиях №1-6 вы получаете по 1 баллу, задание №7 дает вам 3 балла. С какой целью используется в загадке эпифора? Работа, набравшая менее 5 баллов не оценивается. Одинокое сердце И грустные думы В беспредельном просторе морей.

«Сравнение как средство выразительности» — Ответьте на вопросы. Найдите в тексте сравнение, соответствующее данным картинкам. Найдите в стихотворении сравнение по картинке. А красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Осыпался с берёзы лист и устлал дорогу. Изобразительно-выразительные средства. Иван Алексеевич Бунин. Сравнения (визуальные образы). Сравнения в художественном тексте. Подумайте, какую роль играют сравнения в художественном тексте.

«Средства выразительности» — Работы учеников. Был прекрасный июльский день. А.И.Куинджи « Березовая роща» 1879. Широкое звездное небо. Лексические средства выразительности речи. Мудрым познанием жизни отзовётся слово британца. Лексические средства. Учиться хорошей речи надо долго и внимательно. Дитмар Эльяшевич Розенталь. Три секрета выразительности русской речи.

«Метафора в языке» — Метафора предполагает перенос признаков одного предмета на другой. Теория метафоры. Метафоры эмоций человека в китайском и русском языке. Поклонник славы и свободы, в волненьи бурных дум своих. «Огненные» метафоры. Метафоры в русском языке. Метафорические выражения, обозначающие «радость». Метафорические единицы. Метафоры в китайском языке. Слово ВОЛНОВАТЬСЯ этимологически связано со словом ВОЛНА.

«Выразительные средства языка» — Когда тебя любят, не сомневаешься ни в чем. Перифраза – троп, состоящий в использовании описательного выражения. Дивный голос твой, низкий и странный. И золотеющая осень слезами плачет на песок. Эпифора, или концовка. Термин «фигура» античная риторика заимствовала из искусства танца. Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. Мы уже не верим в прогресс – разве это не прогресс. Литота – образное словоупотребление, противоположное гиперболе.

«Метонимия» — У тебя голова прошла? Успехов в определении метонимий! Сердце шалит. Выпил стакан. Метонимия. Сравните: изделия из фарфора и хрусталя – выставка фарфора и хрусталя. Слова тарелка, стакан обозначают и определённые виды посуды (тарелка супу, стакан воды) и содержимое, влитое в посуду. например: Съел две тарелки. На полках – сплошной хрусталь. Слова золото, хрусталь, фарфор могут обозначать материал: изделия из золота, хрусталя или фарфора.

Всего в разделе «Средства выразительности» 12 презентаций

Источник

Солнце русской поэзии выразительное средство

m.ukaneeva@mail.ru 89857876273 ukaneeva

Средства художественной выразительности B8

Очень часто задание B8, в котором требуется знание средств художественной выразительности, представляет для выпускников существенную сложность, потому что, как правило, в школе эта тема подробно не проходится и недостаточно времени уделяется прорешиванию типовых заданий под этим номером. Предлагаю воспользоваться этим материалом для ликвидации пробелов.

Первоначально важно понять, что средства художественной выразительности — это собирательное понятие, т.е. под ними понимаются все те приемы, которые делают нашу речь, как устную, так и письменную, выразительной. Средства художественной выразительности делятся на несколько групп: фигуры речи, тропы, синтаксические средства выразительности, лексические средства выразительности, звуковые средства выразительности . Это важно знать, потому что, как правило, в задании, когда требуется найти какое-то из средств выразительности, уже дается его видовая принадлежность. Например, «Создавая образ замечательного учителя, автор использует такие синтаксические средства выразительности, как . (в предложениях 15, 29). » — и сразу понятно, что нужно определить, какой же особенностью строения обладают указанные предложения. Нужно искать не слова переносного значения (как в случае с тропами), не слова специального значения (как в случае с лексическими средствами выразительности), а именно общую характерную черту строения предложения, потому что синтаксис — не что иное, как строение предложения , соответственно, синтаксические средства выразительности — средства, основанные на особенности строения предложения.

Итак, подробнее о средствах выразительности.

Анафора — «единоначатие» — это повторение отдельных слов или оборотов в начале отрывков, из которых состоит высказывание:

Клянусь я первым днем творенья,

Клянусь его последним днем,

Клянусь позором преступления

И вечной правды торжеством…

(М. Ю. Лермонтов)

Эпифора — повторение слов или выражений в конце смежных отрывков:

…Когда подымет океан

Вокруг мня валы ревучи,

Когда грозою грянут тучи,

Храни меня, мой талисман.

В уединенье чуждых стран,

На лоне скучного покоя,

В тревоге пламенного боя

Храни меня, мой талисман…

(А. С. Пушкин)

Многосоюзие — это стилистическая фигура, состоящая в намеренном использовании повторяющихся союзов для логического и интонационного подчеркивания соединяемых союзами членов предложения, для усиления выразительности речи:

Тонкий дождь сеялся и на леса, и на поля, и на широкий Днепр (Н. В. Гоголь).

Перед глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность. (Г. К. Короленко).

Бессоюзие — это стилистическая фигура, состоящая в намеренном пропуске союзов между членами предложения или предложениями. Придает высказыванию стремительность, насыщенность впечатлениями в пределах общей картины:

Швед, русский — колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, ржанье, топот, стон…(А. С. Пушкин).

Параллелизм — это одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи:

Туча по небу идет, бочка по морю плывет. (А. С. Пушкин)

Парцелляция — фигура речи, связанная с разделением высказывания:

Это была «Волга». Пепельная. С московским номером (В. Ф. Козлов)

Тропы — способ показать явление с новой, неожиданной стороны. В основе всех тропов лежит перенос значения

Эпитет — чаще всего выражен прилагательным или наречием в переносном значении, в предложении выступает образным определением, реже — обстоятельством.

На севере дико стоит одиноко на горном вершине сосна. (М. Ю. Лермонтов.

Золотая осень, лучистый взгляд.

Сравнение – оборот с использованием сравнительных слов типа как, будто, словно, похоже и т.п.…

Мужик глуп, как свинья, а хитёр, как чёрт.

Метафора – скрытое сравнение, основанное на смежности различных явлений, сравнение без сравнительных слов.

Костер рябины красной (М. А. Цветаева)

Книжный голод не проходит: продукты с книжного рынка всё чаще оказываются несвежими — их приходится выбрасывать, даже не попробовав. (Развернутая метафора)

Метонимия – (переименование, пропуск слова) способ переноса значения слова, основанный на смежности, связи предметов во времени и пространстве.

Все флаги в гости будут к нам (А. С.Пушкин) Комментарий: в гостях будут вовсе не флаги, а представители государств, у которых есть свои флаги.

Бранил Гомера, Феокрита,

Зато читал Адама Смита. (А. С. Пушкин) Комментарий: читал Онегин, разумеется, не самого Адама Смита, а его книги.

Синекдоха — способ переноса значения слова, когда название части служит для обозначения целого.

И слышно было до рассвета, как ликовал француз (М. Ю. Лермонтов) Комментарий: конечно, ликовал в поле не один-единственный француз, а все французское войско.

Швед, русский колет, рубит, режет. (А. С. Пушкин)

Гипербола — явное и намеренное преувеличение.

Я говорил это тысячу раз.

Во сто сорок солнц закат пылал. (В. В. Маяковский)

Литота -явное и намеренное преуменьшение.

Мальчик-с-пальчик. (Ш. Перро)

Мужичок с ноготок. (Н. А. Некрасов)

Ирония — троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Ирония создаёт ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется.

Где уж нам, дуракам, чай пить. (П. П. Каверин)

Пролетарий умственного труда.(И. Ильф и Е. Петров)

Аллегория — иносказание; изображение отвлеченной идеи посредством конкретного, отчетливо представляемого образа. Общеизвестные аллегории: весы — правосудие, крест — вера, якорь — надежда, сердце — любовь, голубь — мир, заяц — трусость, лиса — хитрость. В отличие от символа, аллегория однозначна, она выражает строго определенный предмет или понятие. Часто аллегории используются в баснях и классицистических пьесах («говорящие» фамилии и имена персонажей, использование в качестве героев животных, обладающих определенными чертами).

Олицетворение — передача неодушевленному предмету полного образа живого существа.

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана.

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя. (М. Ю. Лермонтов). Комментарий: отрывок, да и все стихотворение является одним большим олицетворением, ибо утес и тучка — понятия неодушевленные, а ведут себя, как живые.

Перифраза — описательное выражение, иносказание.

Англия=Туманный Альбион

Япония=Страна Восходящего солнца

Пушкин=солнце русской поэзии.

Синтаксические средства выразительности — это, как уже было сказано выше, средства выразительности, основанных особенностях строения предложения.

Инверсия – обратный порядок слов, нарушение общепринятой грамматической последовательности.

Сравнится ль что в моих стихах

С нежнейшей матери слезами? (В. А.Жуковский)

Ряды однородных членов предложения конкретизируют понятие, или показывают его многоплановость, или рисуют многие явления, соединяя в единую картину.

Вводные и вставные конструкции вносят дополнительные оттенки, выделяют дополнительные сведения.

Параллелизм сопоставляет или противопоставляет явления.

Парцелляция сообщает речи интонацию размышления, делает акцент на отделенном слове (-ах), подчеркивает его. Выше, в разделе «фигуры речи» были даны их характеристики, они подходят как для первой категории, так и для второй. Аналогично для риторических вопроса, восклицания, обращения.

Вопросно-ответная форма изложения — способ показать ход размышлений, приглашение подумать о явлении вместе с автором.

Лексические средства выразительности — средства выразительности, основанные на включении в текст слов со специфическим значением.

Типы слов по лексическому значению

Омонимы – слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению

шашка – сабля. шашка – фигура в игре.

Существуют еще офофоны, офографы и омоформы, но на экзамене они не спрашиваются.

Синонимы – слова, близкие по значению.

лингвистика-языкознание, опыт-эксперимент, встать рано — подняться ни сет ни заря

Антонимы – слова, противоположные по значению.

радость-горе, любить-ненавидеть, добрый-злой.

Существуют также контекстные синонимы и антонимы . От обычных(прямых) они отличаются тем, что сходятся или противопоставляются не всегда, а в каком-то определенном смысловом случае (в данном тексте, предложении и т.п.)

Диалектизмы – слова, которые употребляются жителями той или иной местности.

кубыть – может быть, гутарить — говорить.

Термины – слова, употребляемые в той или иной области науки.

дифракция, флексия, инфинитив

Профессионализмы – слова, употребляемые лицами одной профессии.

рубк, трап, швартов, кок

Жаргонизмы – слова, употребляемые определенным кругом лиц, связанным общностью интересов.

юзер, аська, чат, бан

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, имеющие одно целостное лексическое значение.

очертя голову – не раздумывая,закадычный друг – близкий, задушевный, приказать долго жить – умереть.

Источник

Солнце русской поэзии выразительное средство

Среди перечисленных ниже средств выразительности выберите три, которые есть в первой строфе этого стихотворения. Ответ запишите в виде последовательности цифр (цифры укажите в порядке возрастания, без пробелов).

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.

Это утро, радость эта,

Эта мощь и дня и света,

Этот синий свод,

Этот крик и вереницы,

Эти стаи, эти птицы,

Эти ивы и березы,

Эти капли – эти слезы,

Это пух – не лист,

Эти горы, эти долы,

Эти мошки, эти пчелы,

Этот зык и свист,

Эти зори без затменья,

Этот вздох ночной селенья,

Эта ночь без сна,

Эта мгла и жар постели,

Эта дробь и эти трели,

К какому роду литературы принадлежит это стихотворение?

Это стихотворение принадлежит к лирике, т. к. объектом изображения лирики становится сам создатель произведения со своим внутренним миром, идеями, чувствами, переживаниями, в то время как события внешнего мира, породившие эти переживания, отодвигаются на второй план.

Укажите название синтаксического приёма, который заключается в повторе одного и того же слова в начале каждой строки.

Такой приём называется «анафора». Дадим определение.

Анафора — это одна из стилистических фигур: оборот поэтической речи, состоящий в повторении созвучий отдельных слов или одинаковых синтаксических построений в начале стихотворных строк и строф или отдельных фраз в прозаическом художественном произведении.

Выпишите из этого стихотворения индивидуально-авторское слово.

Такое индивидуально-авторское слово называется «неологизм». Дадим определение.

Неологизм — это новое возникшее в языке народа слово для обозначения нового явления и понятия в жизни общества (общественных учреждений, технических достижений и пр.), использованное писателем в своём произведении, или слово, созданное им самим путём сочетания уже существующих слов или каких-либо их частей.

Окказионали́зм (от лат. occasionalis — случайный) — индивидуально-авторский неологизм, созданный поэтом или писателем согласно существующим в языке непродуктивным словообразовательным моделям и использующийся исключительно в условиях данного контекста, как лексическое средство художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы обычно не получают широкого распространения и не входят в словарный состав языка[1].

Примеры: крупноболотье (создано по модели слова «мелколесье»), чипсонос (создано по модели слова «водовоз»), повсеградно, повсесердно (по аналогии с «повсеместно»).

В данном стихотворении неологизм или окказионализм — это слово зык.

Источник