Солнце восходит над тихим океаном

Часть I. От «Пэнэй» до Перл-Харбора

1. Императорский флот Японии [39]

2. Военно-морские силы США на Тихом океане [51]

1. Совещания штаба и основные стратегические решения [62]

2. Перебазирование военно-морских сил [73]

3. Экономические санкции [75]

4. Удар по нефти [80]

5. Последние переговоры [83]

2. Выход Ударного соединения в море [113]

3. Действия передового отряда подводных лодок [121]

4. Воздушные атаки 7 декабря [125]

5. Ответственность и восстановление кораблей [154]

Часть II. Филиппинские острова и окружающее их водное пространство

Состав и развертывание военно-морских сил [188]

1. Японский план [197]

2. Подготовительные полеты [202]

3. Первые высадки десантов 8 и 17 декабря [208]

4. Линия наступления [212]

1. Уничтожение флота авиацией [232]

2. Военно-морской флот на полуострове Батаан [240]

Часть III. Из Перл-Харбора (7 декабря 1941 г. — 4 марта 1942 г.)

1. Соотношение сил [251]

3. Стратегическое положение [262]

1. Сторожевое охранение острова [268]

2. Первая атака японцев [275]

3. Неудачная экспедиция [280]

4. Вторая атака японцев [288]

5. Отзыв военно-морского флота и капитуляция. [294]

1. Назначение адмирала Нимица [301]

2. Удары и контрудары [304]

Часть IV. Оборона Малайского барьера (январь — март 1942 г.)

1. Состав союзных вооруженных сил [319]

2. Военно-морские силы Японии, участвовавшие в операциях в юго-западной части Тихого океана [323]

3. Укрепление острова Ява [328]

1. Меры и контрмеры [331]

2. Высадка войск в Баликпапане [334]

3. Ночные операции близ Баликпапана 24 января [337]

1. Сжимающиеся щупальцы [343]

2. Тяжелое испытание «Марблхэда» [352]

3. Подводные лодки в Сурабае [355]

4. Осторожность и мужество голландцев [357]

5. Реорганизация на ходу [364]

1. Потеря Тимора, бомбардировка Дарвина, оккупация Бали [367]

2. Удар в проливе Бадунг [376]

3. Тыловое снабжение отступающего флота [383]

4. Состав соединений [387]

5. Продвижение японцев [389]

6. Распад американо-британско-голландско-австралийских сил [390]

7. Концентрация сил вторжения [393]

1. Столкновение с противником [398]

2. Первый час боя [400]

3. Второй час боя [405]

4. 56-й дивизион эсминцев атакует [408]

5. Поражение [410]

1. Потеря авиатранспорта США «Лэнгли» [417]

2. Бой в Зондском проливе [422]

3. Гибель ударного соединения [428]

4. Командование «ABDA» распадается [434]

5. Эвакуация и капитуляция [436]

1. Рейд Уилсона Брауна через горы [450]

2. Авиационный налет Дулитла и Хэлси на Токио [453]

Источник

Увлекательные Факты О Тихом Океане, Которые Возбудят Ваше Любопытство.

1. В штате Вайоминг существует горный перевал, который примечателен разделением вод, где один ручей разделяется на два потока. Первый поток уходит в Тихий океан, второй поток несет воды к Атлантическому океану.

2. Буровое судно стоимостью в 350 млн. $, построенное в начале 70-х годов американским миллиардером Говардом Хьюзом для глубоководной добычи полезных ископаемых с морского дна, на самом деле являлось прикрытием для ЦРУ, и использовалось для подъема затонувшей на глубине свыше 5 км. советской подводной лодки, на борту которой имелись ядерные ракеты.

3. В южной части Тихого океана есть место, которое является наиболее удаленной точкой от какой-либо суши на Земле – точка Немо . Три наиболее близких точки суши находятся на расстоянии в 2688 километров, ближайшее населенное место – Остров Пасхи (около 2800 километров), в результате чего, ближайшее населенное место можно встретить лишь в космосе на МКС на расстоянии в 400 километров.

4. Ежегодно, в центральной части Тихого океана в зимнее и весеннее время отмечается большое скопление больших белых акул. Для каких целей они мигрируют в данную область никто не знает. Эта область носит название Уайт Шарк Кафе .

5. В 2012 году рыбак Хосе Альваренга из Сальвадора отправился на однодневную рыбалку, которая затянулась на 438 дней. Рыбак питался рыбой, черепахами, пил черепашью кровь, дождевую воду и мочу. Возможно, это самое длительное нахождение в открытом океане без необходимых средств для существования и еды.

6. В южной части Тихого океана есть глубоководный район (глубина 4 километра), где находят свое последнее пристанище выведенные из эксплуатации космические корабли. Распространенное название – кладбище космических кораблей . Данное место приютило остатки космической станции «Мир» , затопленной в 2001 году.

7. Из-за провала миссии «Аполлон-13», лунный модуль вернулся в атмосферу Земли и сгорел в слоях атмосферы, к ноге посадочного модуля была прикреплена графитовая бочка с диоксидом плутония, которая пережила возвращение в атмосферу. В результате чего, на дне Тихого океана и по сей день находится графитовая бочка с диоксидом плутония, которая способна удерживать ядерное топливо в течение 870 лет.

8. В акватории Тихого океана, вблизи Острова Рождества , существует плавучий космодром, который используется с конца 1990-х годов.

9. Массив Таму – крупнейший по площади известный вулкан Земле, является потухшим щитовым вулканом, который находится на дне Тихого океана. Площадь Таму превышает 260 000 км2, что делает его одним из самых крупных вулканов в Солнечной системе.

10. Норвежский археолог и путешественник Тор Хейердал для демонстрации теории о том, что полинезийцы пришли из Южной Америки, преодолел около 8000 километров по Тихому океану на примитивном деревянном плоту.

11. Тихий океан в самом широком месте более чем в пять раз превышает диаметр Луны.

12. В Панаме, восход Солнца происходит над Тихим океаном, а закат над Атлантическим океаном.

13. Ryou-Un Maru – японское рыболовецкое судно, которое в 2011 году было смыто после землетрясения и цунами в открытое море, и начало дрейфовать через Тихий океан к побережью США, где оно было потоплено береговой охраной США.

Спасибо за чтение!

Понравилась статья? Поставьте палец вверх и подпишитесь на канал чтобы поддержать его.

Источник

ПОГОДА, КЛИМАТ

Тропический пояс на поверхности океана получает максимальное на Земле количество солнечной радиации — около 160 ккал/см2 в год. Часть тепла расходуется на не парение воды, другая — на нагревание поверхностного слоя. Длинноволновая радиация полностью поглощается в верхних сантиметрах воды. В условиях ясного неба и спокойного моря такой приток тепла вызывает повышение температуры поверхностного слоя до 28-30°. От теплой поверхности океана и суши путем длинноволнового лучеиспускания и конвекции прогревается нижний слой атмосферы.

У экватора количество приходящего тепла и температура воды и воздуха мало меняются на протяжении года и за ряд лет. Близ тропиков количество радиации несколько варьирует в течение года. Оно велико летом, но зимой из-за меньшей высоты солнца над горизонтом и меньшей продолжительности дня несколько сокращается. В результате температура воздуха и поверхностного слоя воды зимой понижается на 4-5°.

Главный ветер тропической зоны — пассат (северо-восточный в северном полушарии, юго-восточный в южном). В тропических широтах над океаном он всегда дует из восточной части горизонта под углом к экватору. В течение года северная и южная границы пассата сдвигаются; зимой — к экватору, летом — в более высокие широты. При этом пассаты южного полушария в Атлантическом и Тихом океанах распространяются несколько севернее экватора.

Там, где встречаются п затихают пассаты северного и южного полушарий, находится экваториальная зона затишья и штилей. Здесь максимально нагревается поверхность океана. От нее теплеет воздух. Он поднимается, увлекая за собой пары воды, охлаждается на высоте, а атмосферное давление у океана падает. Это вызывает компенсационный приток воздуха извне, каковым и являются пассаты. Влага воздуха превращается в мощные облака. Нагрев и подъем воздуха особенно интенсивны днем, в послеполуденные часы. Именно в это время над штилевым океаном вырастают облака. Струи восходящих потоков воздуха прослеживаются в виде быстро растущих кучевых облаков вертикального развития. Иногда плотные серые слоистые облака покрывают все экваториальное небо, и по многу дней идет несильный дождь. Но более типичны яркие краски неба. Утром над тихим и светлым океаном восходит ясное оранжевое солнце. Оно отвесно и быстро поднимается над горизонтом и начинает свой путь к зениту. Поэтому зори на экваторе короткие. Над водой — лишь рваные облака, оставшиеся после ночного ливня. К полудню воздух становится жарким, он уже насыщен влагой и неподвижен. От обилия влаги в воздухе даль становится туманной, небо — белесым. Океан тоже становится светло-голубым. Над ним растут высокие белые массы кучевых облаков — гигантские колонны, замки, башни. Достигнув на высоте нескольких километров зоны обледенения, вершины их закругляются, превращаются в «наковальни». Температура воздуха и воды 28-30° тепла, влажность воздуха 90% и больше.

По вечерам заходящее солнце рассеивает свои лучи в насыщенной водяными парами атмосфере и создает яркие и сочные закатные краски — красную, вишневую. Небо покрыто розовыми полупрозрачными облаками верхнего яруса, ярко освещены нагромождения высоких кучевых облаков, а нижние, разорванные, плывут темными фиолетовыми тенями над потемневшим океаном.

Вечером и ночью часты сильные ливни с грозой. Становится прохладно, хотя температура падает лишь до 25-24°. Иногда в пределах видимости наблюдается несколько дождевых очагов.

Поднявшийся воздух, отдав океану избыток влаги в виде дождей, растекается в верхних слоях атмосферы от экватора к северу и югу. Постепенно под влиянием вращения Земли он поворачивает к востоку и около 30° северной и южной широт на высоте нескольких километров образует широтные воздушные потоки на восток.

В результате создается избыток воздуха и высокое давление. Воздух опускается к поверхности океана со скоростью нескольких сотен метров в сутки, нагревается и становится очень сухим. На суше в этих широтах находятся великие пустыни — Юго-Западной Азии, Северной Америки, Австралии, Северной и Юго-Западной Африки и т. д.

Так над океаном в зоне высокого давления зарождаются пассаты. Они несут избыток воздуха над поверхностью океана к экваториальной зоне низкого давления. (Часть избыточного воздуха уходит в умеренные широты.) Вращение Земли отклоняет воздушные потоки, движущиеся к экватору, вследствие чего образуются северо-восточный и юго-восточный пассаты. Поток воздуха на высоте от экватора к тропикам получил название антипассата. Так замыкается тропический атмосферный круговорот: подъем у экватора, движение поверху к тропикам, опускание к поверхности близ 30° широты, движение пассата над поверхностью океана к экватору и т. д. Получается своеобразная тепловая машина, описанная академиком В. В. Шулейкиным.

Поскольку интенсивный прогрев экваториальной полосы происходит весь год, то в течение этого времени поддерживается разность давления между экватором и тропиками и дуют пассаты. Недавно были выявлены новые детали процесса — колебания напряженности пассатной циркуляции, развитие западных ветров в экваториальной полосе затухания пассатов.

Сила пассата обычно колеблется. Несколько дней дует слабый ветер, 2-3 балла. Затем он постепенно усиливается, и через несколько дней уже достигает 6-8 баллов (максимальную силу пассат имеет в низких широтах, недалеко от экватора, особенно зимой). Затем сила его вновь начинает уменьшаться.

Вместе с границами пассатов смещается в течение года зона экваториального затишья: в июне-августе — к северу, в декабре-феврале — к югу. Изменяется и ее ширина. То пассат северного полушария почти соприкасается с пассатом южного, и зона затишья практически исчезает, то пассаты не доходят друг до друга, и между ними остается широкая, в 300 миль, штилевая полоса.

Пассаты в зонах их господства создают мощные и устойчивые поверхностные течения на запад — пассатные, или экваториальные. Осадки у экватора обильны, в год выпадает обычно 2-4 м. Особенно дождливы весна и осень, когда солнце проходит через зенит. Это так называемые зенитальные дожди. По обе стороны от экватора количество осадков уменьшается, два дождливых сезона сближаются и близ тропиков сливаются в один дождливый летний сезон. Зима — относительно, а иногда и очень сухое время года. У тропиков выпадает обычно 500-1000 мм осадков в год.

Испарение максимально в сухом воздухе близ тропиков, в зоне зарождения пассатов. У экватора во влажном воздухе оно меньше. Соотношение количества осадков и величины испарения определяет соленость поверхностных слоев воды.

Таким образом, наблюдаются существенные климатические различия между экватором и тропиками: у экватора преобладают маловетрие, постоянно высокая температура воздуха, значительная влажность и облачность, обильные осадки. У тропиков господствуют устойчивые пассатные ветры, более сухой воздух, летние дожди, заметные колебания температуры воздуха в течение года. Морской тропический воздух — теплый и сравнительно сухой — при движении в пассатном потоке к экватору прогревается, насыщается влагой и постепенно трансформируется в экваториальный — очень теплый (27 — 30°) и влажный.

Обычно атмосферные процессы в тропиках отличаются исключительной правильностью. Это определяет относительно малую изменчивость условий в океане. Лишь тропические ураганы нарушают регулярный ход событий.

Климат экваториальной зоны, фактически без засух, формирует на суше природный ландшафт густого и влажного вечнозеленого экваториального леса (в Центральной Африке, Амазонии и Юго-Восточной Азии).

Собственно тропический климат с дождливым летом создает ландшафт саванны — тропической степи с редкими деревьями п небольшими рощами. Таковы ландшафты во многих районах Южной Азии, Южной Америки, на Кубе, но самые классические саванны — в Африке. В умеренном поясе два главных сезона года — холодная зима и более или менее теплое лето. Два основных сезона и в тропиках. Они оба теплые, но зима сухая, а лето влажное. В сухое зимнее время года трава желтеет и выгорает, опадают листья с деревьев, сухой ветер несет горячий воздух из пустынь, высыхают реки, иссякают источники. Пыльная дымка висит над землей. Стада антилоп и других животных преодолевают огромные расстояния в поисках воды и корма. В середине лета со стороны экватора приходят темные тучи, на землю обрушиваются потоки воды. Ливни сопровождаются сильнейшими грозами. Русла рек превращаются в бурные потоки. На равнинах они разливаются па десятки километров в ширину. Животные ищут убежища на холмах. Самое прекрасное время в саванне — после сезона дождей, когда нет ни жары, ни сухости, ни чрезмерной влажности.

Иной характер имеет муссонная циркуляция. Как известно, муссоны развиваются в результате годовой (сезонной) неравномерности нагрева суши и океана. Весной и летом суша нагревается быстрее. Осенью и зимой она быстрее охлаждается. Наоборот, океан из-за большей теплоемкости воды и проникновения значительных количеств тепла в глубину (до нескольких десятков метров) вследствие ветрового перемешивания нагревается значительно медленнее и редко до температуры выше 30°, но сохраняет тепло значительно дольше. В итоге создаются значительные термические различия между сушей и океаном, а следовательно, и разность атмосферного давления. Особенно велика разность атмосферного давления над Азией, с одной стороны, и над Индийским и Тихим океанами — с другой. Поэтому муссонные явления наиболее развиты на южных и восточных окраинах Азии. В Южной Азии весной и летом устанавливается очень высокая температура и необычайно низкое давление. Над Индийским океаном давление сравнительно высокое. Поэтому с июня или июля возникает устойчивый поток воздуха с океана на сушу — летний муссон с юго-запада. Его обычная сила 4-7 баллов. Летний муссон приносит влажный воздух, большую облачность, обильные дожди. Он продолжается до сентября.

Зимой в результате выхолаживания суши над Азией устанавливается высокое давление (порядка 1035 мб). Над теплыми водами океана давление ниже. Разность давлений создает устойчивый, но несильный (2- 4 балла) поток воздуха с континента на океан с северо-востока на юго-запад. По некоторым свойствам он сходен с пассатом. Смена ветра определенным образом влияет на направление течений в северной части Индийского океана, а также на температуру, осадки, испарение, соленость. Аналогичная циркуляция — между Юго-Восточной Азией и Тихим океаном.

Муссонная циркуляция развивается (но слабее) и в некоторых других районах, например к юго-востоку от Северной Америки.

Таким образом, основной процесс в тропиках — интенсивный прогрев поверхности океана и передача тепла в атмосферу. Океан отдает здесь атмосфере тепло, а получает от нее количество движения, порождающее волны и течения.

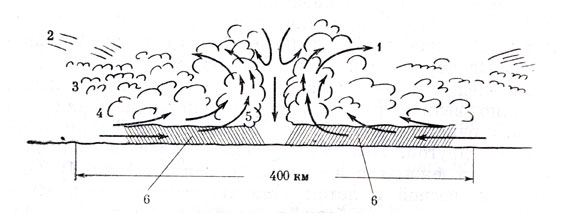

Тропические циклоны. В тропических широтах возникают, развиваются и движутся чрезвычайно опасные метеорологические образования — тропические циклоны. Они распространены в основном в западных, теплых частях океанов. В Атлантическом они называются вест-индскими ураганами, в западной части Тихого — тайфунами. В связи с особенностями циркуляции атмосферы и вод западные части океанов в низких широтах существенно теплее восточных. Особенно сильно, до 30°, эти воды нагреты во второй половине лета и в начале осени. От теплой поверхности воды нагревается воздух. Нагрев вызывает мощные восходящие движения воздуха, происходит сильное испарение, атмосферное давление резко падает. При конденсации влаги выделяется скрытая тепловая энергия, которая нагревает воздух и еще более усиливает восходящие потоки влажного воздуха. В образовавшуюся область пониженного атмосферного давления с разных сторон устремляется, засасывается воздух. Из-за суточного вращения Земли потоки воздуха отклоняются (в северном полушарии против часовой стрелки). Создается воздушный вихрь диаметром в сотни километров, с очень низким давлением в середине (рис. 2). Направленные к его средней части (под некоторым углом) воздушные потоки имеют очень большую скорость и часто (но не всегда) достигают силы урагана, т. е. 12 баллов, или приблизительно 30 и даже 100 м/сек (для такой скорости ветра нет градаций в шкале Бофорта). С возрастанием скорости ветра растет его разрушительная сила как на море, так и на суше. Одновременно с вращательным движением тропический циклон имеет поступательное — он перемещается над теплой водой обычно со скоростью 15-20 км/час и следует приблизительно вдоль оси теплых течений. Теплая поверхность вод поддерживает силу этого вихря, и вдоль течений он проходит большие расстояния, проникая до умеренных широт (Ньюфаундленд, Англия, Япония, Камчатка). Над холодными водами циклон постепенно теряет силу. В северном полушарии ураганы особенно сильны с июля по октябрь. Они сопровождаются сильнейшими ветрами, мощной облачностью, спускающейся до самой поверхности океана, ливневыми дождями. За 1-2 дня выпадают сотни миллионов и миллиарды тонн воды.

Рис. 2. Схема циркуляции потоков воздуха в тропическом циклоне. 1 — направление потоков воздуха. Облака: 2 — перистые; 3 — высокие кучевые; 4 — слоистые дождевые; 5 — кучевые дождевые; 6 — зона дождей

Циклоны Атлантического океана возникают в его тропическом поясе или над Карибским морем. Отсюда они движутся в Мексиканский залив, а затем — на сильно нагретую летом территорию США или Мексики либо идут восточнее, вдоль Гольфстрима. Иногда они меняют направление движения, задерживаются на 1-2 дня на одном месте. Живет циклон несколько дней. По традиции каждому присваивают женское имя. В последние годы одним из наиболее разрушительных был циклон «Флора». Его обнаружили с помощью искусственного спутника 26 сентября 1963 г. к западу от берегов Африки. Через несколько дней он приблизился к Малым Антильским островам, пересек их гряду и достиг острова Гаити. Число жертв на острове достигло 5000 человек. От Гаити «Флора» направилась к Восточной Кубе. Здесь ураган бушевал несколько дней, так как центр его описал сложную траекторию и несколько задержался южнее острова. Ветер и наводнение, вызванное небывалыми по интенсивности дождями, произвели большие разрушения. За 4 дня выпало 2800 мм осадков, т. е. более двух годовых норм, твердый сток рек был в сотни раз больше обычного. Погибло много посевов, скота. Была смыта почва, вырвано с корнем и унесено в море множество деревьев. Число человеческих жертв на Кубе достигло 1200 человек. Циклон вышел в океан севернее Кубы и постепенно утратил разрушительную силу. Много дней спустя встречались в море странные, плывущие пальмовые рощи: деревья были вырваны с корнем, легкие стволы пальм удерживали их на плаву, а сохранившиеся между корнями грунт и камни обеспечивали вертикальное положение деревьев.

Механику и термодинамику урагана изучили лишь в самое недавнее время (академик В. В. Шулейкин и другие исследователи). При анализе использовались фотографии, сделанные с искусственных спутников Земли, и другие материалы. Было определено количество пара, который поднимается до уровня конденсации, выделяющееся при этом тепло и энергия, получаемая ураганом в секунду при обычной летом температуре на поверхности воды +28°. Была вычислена мощность, поглощаемая трением воздуха о поверхность воды.

Мощность атлантического урагана обычно составляет 200 млрд. квт, механическая — лишь 7 млрд. квт, а в редких случаях, когда поверхность воды нагрета почти до 32°, достигает 12 млрд. квт. Величины такого порядка отмечались в августе 1969 г., когда над Карибским морем и Мексиканским заливом проходил циклон «Камилла». Общая энергия среднего циклона эквивалентна силе взрыва нескольких водородных бомб.

Таковы основные особенности климата и погоды в тропических и экваториальных широтах океана, которые определяют все главные черты природы океана до глубины нескольких сотен метров — течения, температуру и другие свойства вод, органический мир, особенности геологии и гидрохимии.

Источник