Система мира Коперника

Гелиоцентрическая система мира — идея о том, что Солнце является центром мироздания и точкой, вокруг которой вращаются все планеты, в том числе и Земля. Данная система предполагает, что наша планета выполняет два вида движения: поступательное вокруг Солнца и вращательное вокруг своей оси. Положение самого же Солнца относительно других звезд считается неизменным.

Термин «гелиоцентризм» происходит от греческого слова «гелиос» (в переводе «Солнце»).

Cчитается, что впервые гелиоцентрическая система мира была изложена в III веке до н. э. Аристархом Самосским. Однако его идеи не приобрели широкого распространения в античности, где господствовала геоцентрическая теория.

В средние века гелиоцентризм почти не упоминался в научных трудах, кроме некоторых его идей, например, вращение Земли вокруг своей оси.

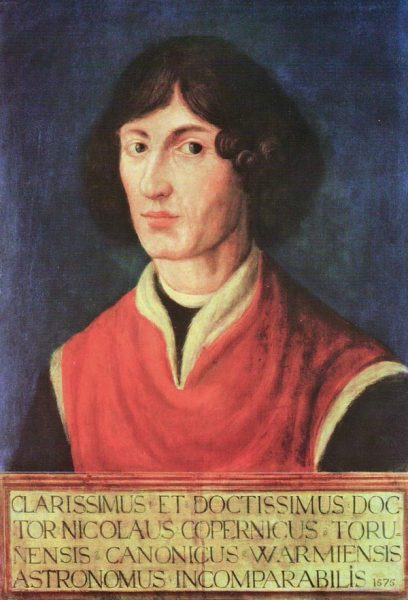

Научная революция Николая Коперника

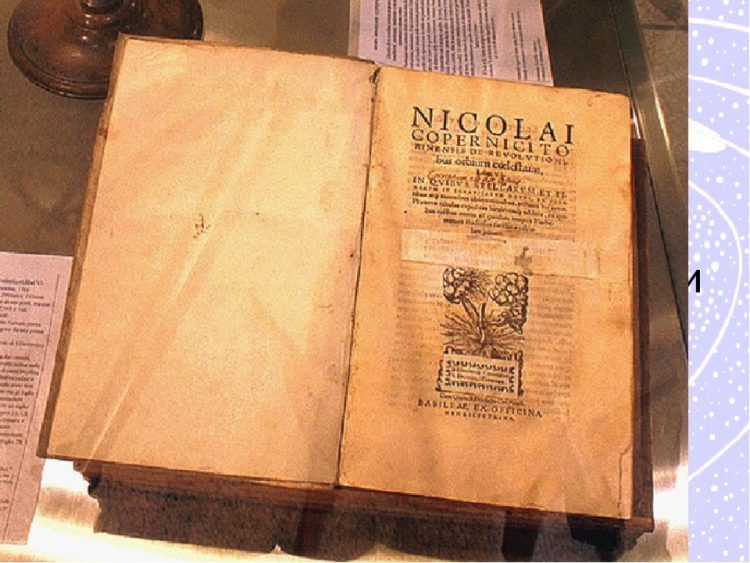

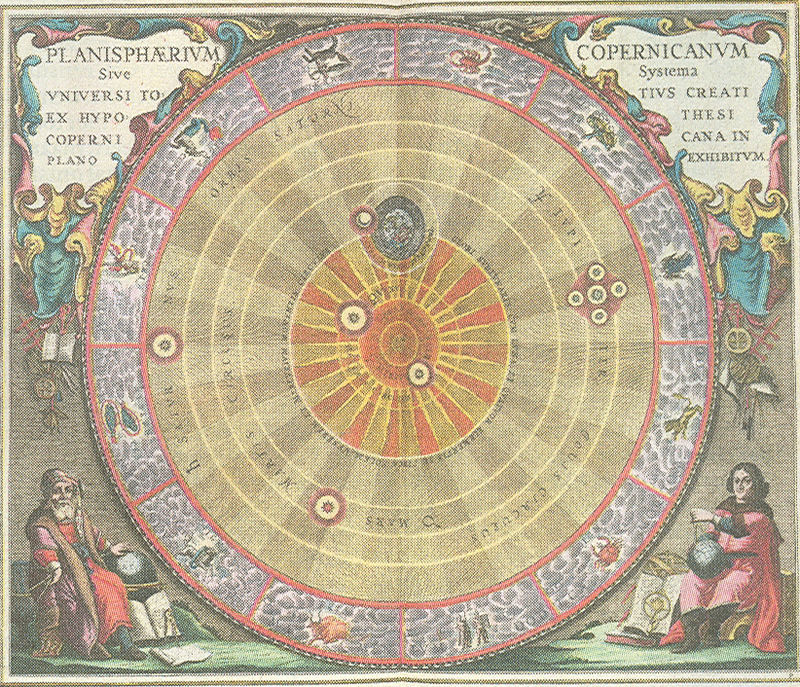

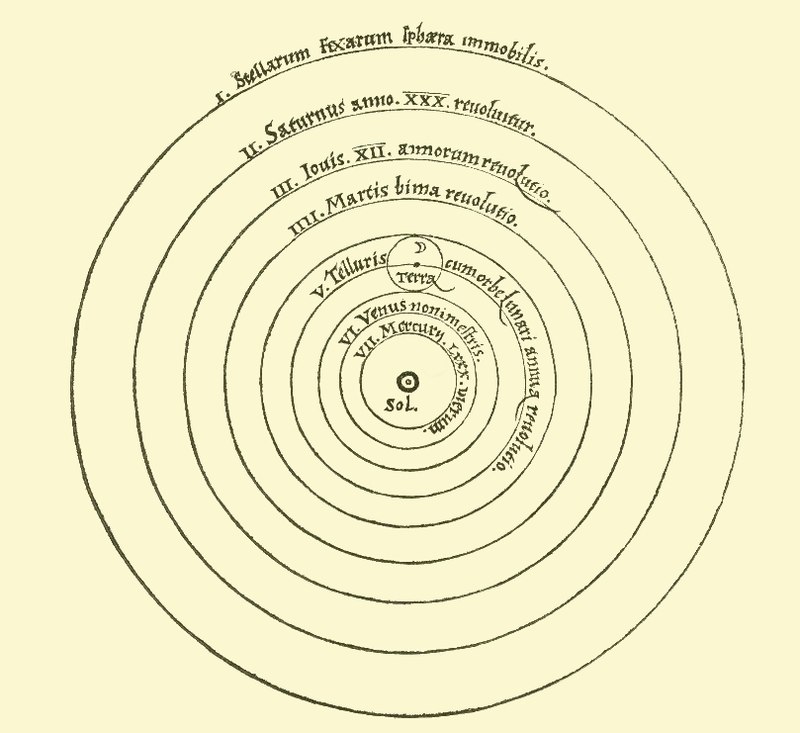

Окончательно гелиоцентрическая система мира возродилась только в XVI веке, когда польский астроном Николай Коперник разработал теорию движения планет вокруг Солнца на основании принципа Пифагора о равномерных круговых движениях. Результаты своих трудов он обнародовал в книге «О вращениях небесных сфер», изданной в 1543 году.

Согласно его концепции смена дня и ночи, а также движение Солнца по небу объясняются вращением Земли вокруг своей оси. Точно также, при помощи движения Земли вокруг Солнца, объясняется движение нашего светила по небосводу в течение всего года.

Коперник объяснил следующие феномены:

- В результате перемещения Земли, которая поочередно, то приближается, то отдаляется от любой из планет нашей системы, эти планеты совершают т.н. попятное движение. То есть спустя какой-то отрезок времени они начинают перемещаться в обратную сторону от направления движения Солнца.

- Предварение равноденствий. На протяжении 18-ти веков ученые искали причины такого эффекта как предварение равноденствий, согласно которому с каждым годом весеннее равноденствие наступает несколько раньше. В своих трудах Николай Коперник смог описать данный эффект как следствие периодического смещения земной оси.

- Гелиоцентрическая система могла объяснить изменение блеска и размеров планет Солнечной системы, а также дать более точную оценку размеров планет и расстояний до них.

Гелиоцентрическая система Коперника может быть сформулирована в следующих утверждениях:

- орбиты и небесные сферы не имеют общего центра;

- центр Земли — не центр Вселенной, но только центр масс и орбиты Луны;

- все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира;

- расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землёй и неподвижными звёздами;

- суточное движение Солнца — воображаемо, и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остаётся параллельной самой себе;

- Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), обращается вокруг Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце (суточное движение, а также годичное движение, когда Солнце перемещается по Зодиаку) — не более чем эффект движения Земли;

- это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет.

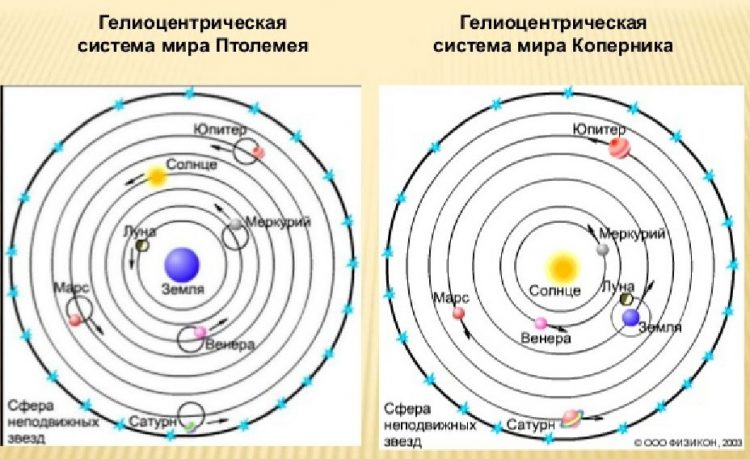

Эти утверждения полностью противоречили господствовавшей на тот момент геоцентрической системе.

Тем не менее, теория Коперника не может быть названа гелиоцентрической в полной мере, поскольку Земля в ней отчасти сохраняла особый статус:

- центром планетной системы было не Солнце, а центр земной орбиты;

- из всех планет Земля единственная двигалась по своей орбите равномерно, в то время как у остальных планет орбитальная скорость менялась.

По всей видимости, у Коперника сохранялась вера в существование небесных сфер, несущих на себе планеты. Таким образом, движение планет вокруг Солнца объяснялось вращением этих сфер вокруг своих осей.

Точность и простота новой системы

Система, предложенная Николаем Коперником, была точнее и проще системы Птолемея. Она сразу же получила широкое практическое применение. На основе данной системы были составлены «Прусские таблицы«, длина тропического года была рассчитана более точно.

В 1582 году была проведена долгожданная реформа календаря – появился новый стиль, григорианский.

Меньшая сложность новой теории, а также получавшаяся в первое время большая точность расчета положений планет на основе гелиоцентрических таблиц отнюдь не являются основными достоинствами системы Коперника.

Более того, при расчетах его теория оказалась лишь незначительно проще птолемеевской. Что касается точности вычислений положений планет, она практически от нее не отличалась, если необходимо было рассчитать изменения, наблюдаемые в длительном промежутке времени. В первое время «Прусские таблицы» давали несколько большую точность.

Это объяснялось, однако, не просто введением гелиоцентрического принципа. Дело в том, что Коперник пользовался более совершенным математическим аппаратом для своих вычислений.

Однако и «Прусские таблицы» в скором времени также разошлись с данными, полученными в ходе наблюдений.

Восторженное отношение к предложенной Коперником теории постепенно сменилось разочарованием в ней у тех, кто ожидал получить немедленный практический эффект. Более полувека, с момента возникновения системы Коперника и до открытия Галилеем фаз Венеры в 1616 году, не было прямых подтверждений того, что планеты движутся вокруг Солнца. Таким образом, истинность новой системы не была подтверждена наблюдениями.

Оценка теории Коперника современниками

Его ближайшими сторонниками первых трёх десятилетий после опубликования книги «О вращениях небесных сфер» был немецкий астроном Георг Иоахим Ретик, одно время сотрудничавший с Коперником, считавший себя его учеником, а также астроном и геодезист Гемма Фризий. Сторонником Коперника был и его друг, епископ Тидеман Гизе.

Книга «Об обращении небесных сфер» Коперник

Но большинство современников из теории Коперника «вырвали» только математический аппарат для астрономических вычислений и практически полное игнорирование его новой, гелиоцентрической космологии. Это произошло, возможно, потому, что предисловие для его книги писал лютеранский богослов, и в предисловии было сказано, что движение Земли является остроумным вычислительным приёмом, но понимать Коперника буквально не следует.

Многие в XVI веке так и считали, что это мнение самого Коперника. И только в 70-е — 90-е годы XVI в. астрономы стали проявлять интерес к новой системе мира. У Коперника появились как сторонники (в том числе философ Джордано Бруно; богослов Диего де Цунига, который использует представление о движении Земли для интерпретации некоторых слов Библии), так и оппоненты (астрономы Тихо Браге и Христофор Клавий, философ Фрэнсис Бэкон).

Противники системы Коперника утверждали, что если бы Земля вращалась вокруг своей оси, то:

- Земля испытывала бы колоссальные центробежные силы, которые неминуемо разорвали бы её на части.

- Все находящиеся на её поверхности лёгкие предметы разлетелись бы во все стороны Космоса.

- Любой брошенный предмет отклонялся бы в сторону запада, а облака плыли бы, вместе с Солнцем, с востока на запад.

- Небесные тела движутся, потому что они состоят из невесомой тонкой материи, но какая сила может заставить двигаться огромную тяжёлую Землю?

Отношение церкви

Католическая церковь вначале не придала большого значения учению, предложенному Коперником. Но, когда выяснилось, что оно подрывает основы религии, его сторонники начали подвергаться преследованию.

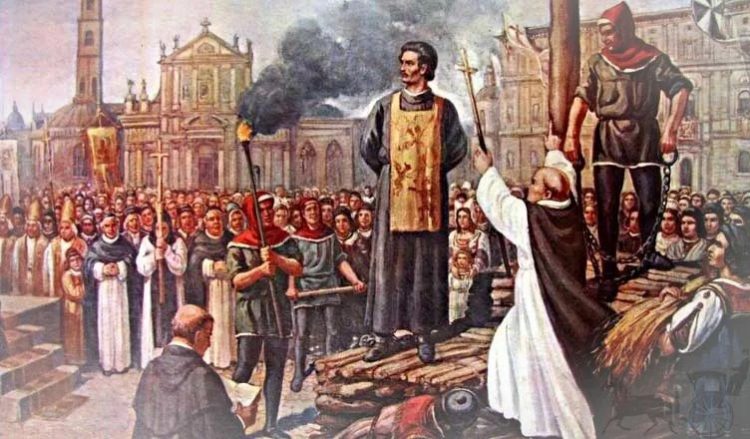

За распространение учения Коперника в 1600 году был сожжен на костре Джордано Бруно, итальянский мыслитель.

Сожжение Джордано Бруно

Научный спор между сторонниками Птолемея и Коперника превратился в борьбу между реакционными и прогрессивными силами. В конце концов победили последние.

Значение

В глобальном смысле теория Коперника определила появление новой методики познания природы, основанной на научном подходе.

Согласно схоластической традиции, которой придерживались его предшественники, для того чтобы познать сущность того или иного объекта, не нужно детально изучать его внешнюю сторону, а можно постичь его непосредственно разумом.

В отличие от них, Коперник показал, что ее можно понять лишь после тщательного изучения рассматриваемого явления, его противоречий и закономерностей. Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника стала мощным толчком в развитии науки.

С научной точки зрения, гелиоцентрическая система мира, выдвинутая в III веке до н. э. Аристархом и возрождённая в XVI веке Коперником, позволила установить параметры планетной системы и открыть законы планетных движений. Обоснование гелиоцентризма потребовало создания классической механики и привело к открытию закона всемирного тяготения.

Эта теория открыла дорогу звёздной астрономии, когда было доказано, что звёзды — это далёкие солнца) и космологии бесконечной Вселенной. Далее гелиоцентрическая система мира все более утверждалась — основное содержание научной революции XVII века состояло в утверждении гелиоцентризма.

Видео

Источник

Гелиоцентрическая система мира

Гелиоцентризм, известный как гелиоцентрическая система мира, позволил сделать обоснованные выводы о действительном расположении планет в Солнечной системе. В соответствии с такой теорией, Солнцу отводится роль центрального небесного тела, вокруг которого происходит вращение Земли и соседних планет. Положение светила при этом всегда остаётся неизменным.

Особенности и отличия от других систем

Термин «гелиоцентризм» возник из греческого языка («гелиос» означает «солнце»). В основу гелиоцентрической системы легли следующие понятия:

- Вселенная не безгранична, благодаря чему представляется возможным отыскать её центр.

- Планеты представлены внешними и внутренними космическими объектами. Ко второй разновидности принадлежат Меркурий и Венера (орбиты вращения этих небесных тел вокруг Солнца находятся внутри земной орбиты).

Ещё одной важной особенностью стала теория о годичных параллаксах звёзд, суть которых состоит в видимом изменении их координат. Возникают они в результате смены позиции астрономов, обусловленной естественным движением Земли вокруг Солнца.

Гелиоцентризм принято рассматривать в качестве противоположности геоцентрической системе Птолемея, возникшей в эпоху античности, и получившей в дальнейшем всеобщее признание. В отличие от рассматриваемой теории, такое учение считало центром Вселенной недвижимую Землю. Остальные небесные тела, включая Солнце, должны были совершать оборот вокруг неё.

Предпосылки возникновения

Предположения о подвижности Земли и её обращении вокруг определённого центра возникали ещё до нашей эры. Многие учёные мужи древней эпохи выдвигали подобные теории, вызывавшие в дальнейшем интерес у наиболее смелых представителей науки.

В Древней Греции

Принято считать, что впервые понятие «гелиоцентрическая система мира» ввёл Аристарх Самосский – древнегреческий астроном, философ и математик, живший в третьем веке до нашей эры . На основании выполненных наблюдений и расчётов этот учёный сделал несколько принципиально новых выводов:

- Земля может выполнять обороты вокруг Солнца, потому как её размеры значительно меньше величины огненного светила;

- учитывая отсутствие видимых годичных параллаксов, можно утверждать, что земная орбита в сравнении с расстояниями до звёзд не более чем точка.

В эпоху античности новые идеи об устройстве мироздания не смогли получить развития и признания. В те времена представители науки твёрдо верили в теорию, в соответствии с которой у всех небесных тел имелись жёсткие сферы, а единым центром для них являлась Земля.

Гелиоцентризм Аристарха Самосского так и не стал популярным. Для античных школ динамика планет представлялась невозможной, а устройство космоса и вовсе не могло быть изучено человеком.

В эпоху Средневековья

Средние века также не стали периодом расцвета гелиоцентрических идей. Система, предложенная Аристархом, была практически позабыта. Несмотря на это, существовало представление о вращении Меркурия и Венеры вокруг Солнца.

Гелиоцентризм обнаруживается в отдельных теориях астронома Ариабхаты, занимавшегося исследованиями в пятом веке нашей эры . Этот индийский учёный не исключал наличия у Земли собственной оси и вращения вокруг неё. Также он разработал «систему полуночи», в соответствии с которой параметры деферента Венеры соответствуют параметрам геоцентрической орбиты Солнца (один из гелиоцентрических принципов).

В начале XII столетия некоторые астрономы из Европы также рассматривали Землю, как вращающуюся вокруг оси. Спустя 100 лет эта гипотеза вместе с версией о наличии у планеты поступательного движения упоминалась Фомой Аквинским.

Возможность осевого вращения Земли активно обсуждалась в XIV веке французами Жаном Буриданом и Николаем Оремом. Этим представителям Парижской школы всё же не удалось получить поддержку научного мира. Гелиоцентризм оставался отвергнутым, а неподвижность нашей планеты по-прежнему не вызывала сомнений.

Ранее Возрождение

Начало Эпохи Возрождения ознаменовалось очередными идеями о подвижности Земли, автором которых стал Николай Кузанский. При этом его предположения носили философский характер, и не основывались на астрономических наблюдениях или расчётах.

В 1450 г. был опубликован перевод Архимедова «Псаммита», упоминающий теорию Аристарха Самосского. Выдающийся европейский астроном Региомонтан, от руки переписавший данный трактат, рассуждал о том, что «движение звёзд может подвергаться незначительным изменениям на фоне подвижности Земли». В то же время он предпочитал оставаться геоцентристом.

В 1499 г. гелиоцентрическая система мира обсуждалась итальянским профессором Франческо Капуано, уделившим немало внимания вращательному и поступательному движению планеты Земля (центр движения при этом не рассматривался). Ни одна из его гипотез не была принята учёным миром.

В 1501 г. итальянец Джорджо Валла озвучивал доктрину Пифагора относительно обращения Земли вокруг главного светила, и говорил о том, что для Меркурия и Венеры также свойственно обращаться вокруг Солнца.

Учение Николая Коперника

Год 1543 стал настоящим прорывом в астрономии. В это время Николай Коперник, учёный и священнослужитель из Польши, представил научному миру свой труд под названием «О вращении небесных сфер». В этой работе он описал гелиоцентрическую теорию и привёл в доказательство её правдивости тщательные расчёты, в основе которых лежали принципы теоретической механики.

Концепция Коперника гласила следующее – чередование тёмного и светлого времени суток, движение Солнца по небосводу обусловлены осевым вращением Земли. Также он сообщал, что благодаря движению нашей планеты вокруг огненного светила, можно объяснить видимое перемещение последнего.

Великий астроном заложил основу устройства мироздания, принятого в наше время. Гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, также способствовала объяснению многих феноменов:

- Земля, которой свойственны поочерёдные приближения и отдаления от планет Солнечной системы, способствует их попятному движению. Это означает, что спустя некоторое время космические объекты принимают направление, обратное движению центральной звезды.

- Многие столетия учёные пытались выяснить, чем обусловлено предварение равноденствий (в соответствии с таковым, весеннее равноденствие начинается немного раньше каждый год). Николай Коперник указал на взаимосвязь этого явления и периодически происходящего смещения земной оси.

- Польский астроном также утверждал, что звёздная сфера находится на огромных дистанциях относительно межпланетных расстояний, по причине чего усложняются наблюдения за годичными параллаксами. Чтобы доказать факт вращения Земли вокруг оси, он приводил несколько аргументов – если рассматривать нашу планету как лишённую подвижности, небосвод должен перемещаться из-за движения звёздной сферы. При учёте удаленности последней, такое вращение потребует немыслимой скорости.

- Гелиоцентрическая система мира поясняла, почему изменяются блеск и размеры планет, входящих в Солнечную систему, более точно рассчитывала параметры небесных тел и расстояния до них. Копернику удалось определить, какова приблизительная величина Луны и Солнца, а также высчитать время, требующееся Меркурию для полного прохождения орбиты вокруг Солнца (измеряется 88 земными сутками).

Гелиоцентризм польского учёного, преподнесённый с научными доказательствами, совершил настоящую революцию в сфере астрономической науки. В то же время данная теория не была лишена определённых недостатков.

В качестве центральной точки системы Коперник рассматривал не Солнце. Эта роль отводилась центру земной орбиты. Кроме этого, входящие в нашу планетарную систему небесные тела осуществляли неравномерное движение по орбитам. Только Земля рассматривалась как объект, сохраняющий орбитальную скорость. При всей новизне своего подхода, Коперник по-прежнему придерживался идеи движения небесных сфер. Астроном лишь пересмотрел центр такого вращения.

Отношение учёных к новой теории

Учение Николая Коперника произвело настоящий переворот в науке того времени. Будучи достаточно смелой, но уже не новой, гелиоцентрическая система мира в очередной раз получила немало приверженцев и противников.

Последователи Коперника

Сторонниками гелиоцентрической теории Николая Коперника в XVI и XVII столетиях стали:

Эти учёные отстаивали учение о мироздании во времена, когда подобные утверждения рассматривались католической церковью как ересь. Итальянский философ и поэт Джордано Бруно говорил о том, что небосвод состоит не только из небесных сфер. По его мнению, существовали и другие светила, обладающие характеристиками Солнца. Революционные убеждения стоили Джордано Бруно жизни. В возрасте 52 лет инквизиция приговорила его к казни через сожжение.

Галилео Галилей, астроном, физик и механик из Италии, стремился развивать теорию Коперника, и проводил научные наблюдения. Этот учёный полагал, что Земля никогда не находилась в области, расположенной между Венерой (Меркурием) и Солнцем. Как и Джордано Бруно, Галилей стал жертвой инквизиции. В 1633 г. 70-летнему исследователю назначили карательную меру в виде пребывания под «домашним арестом», где он и находился до самой кончины.

Противники учения

Представители науки, не признававшие гелиоцентризм, говорили следующее:

- При наличии осевого движения Земли должна возникнуть огромная центробежная сила, способная уничтожить её. При этом на земной поверхности не смогли бы удерживаться мелкие и средние предметы, а их движение оказалось бы противоположным вращению.

- У небесных объектов отсутствует большой вес, благодаря чему они движутся без особого труда. Однако такая тяжёлая планета, как Земля нуждается в значительной силе, способной обеспечить её вращение.

Отвергающий гелиоцентризм Тихо Браге стал основателем так называемой «гео-гелиоцентрической» системы мира. Этот датский астроном утверждал, что Солнце вместе с Луной и сферой звёзд вращаются вокруг Земли. Иные объекты, по его мнению, движутся вокруг солнечного светила.

Последователь гео-гелиоцентрической теории, физик из Германии Иоганн Кеплер, выполнил тщательный анализ наблюдений Браге. На основании этого он сделал выводы, поддерживающие гелиоцентризм:

- плоскости планетарных орбит, входящих в Солнечную систему, пересекаются в месте расположения основной звезды (в результате Солнце рассматривается как центр планетарного вращения, тогда как Коперник полагал таковым земную орбиту);

- для орбитальной скорости Земли характерно время от времени изменяться (подобно остальным планетам);

- скорость движения космических объектов по орбитам, имеющим эллиптическую форму, определяется дистанцией до Солнца (огненное светило выполняет функцию геометрического и динамического центра планетарной системы).

Также Кеплер сумел выяснить причину перемещения планет. Учёному удалось установить, что небесные тела движутся благодаря наличию у Солнца гравитационной силы.

Утверждения, излагающие принципы планетарного движения в Солнечной системе на «математическом языке», получили название «законов Кеплера». Многие из них применяются в современной астрономии в процессе определения орбит дальних космических объектов.

Укрепление гелиоцентрической теории

С наступлением второй половины XVII века гелиоцентризм укрепляет свои позиции. Начало этому процессу положило открытие Исааком Ньютоном закона о всемирном тяготении, способствующего объяснению устройства Солнечной системы. В 1687 г. этот английский физик подтвердил расчёты, сделанные Иоганном Кеплером относительно гравитационных сил солнечного светила.

В последующие годы гелиоцентризм утвердился как обоснованная теория. В 1728 г. английскому астроному Джеймсу Брэдли удалось доказать наличие орбитального движения Земли вокруг Солнца. Данному событию предшествовали длительные астрономические наблюдения, благодаря которым была открыта аберрация света – незначительная односторонняя размытость звёздного изображения, вызванная движениями со стороны наблюдателя. Кроме этого, выявились ежегодные изменения в частоте импульсов, исходящих от пульсаров. Подобные открытия стали доказательством регулярно меняющихся расстояний между Землёй и небесными объектами.

В 20-30 гг. XIX столетия германский учёный Фридрих Вильгельм Струве сумел провести первые наблюдения за годичными звездными параллаксами. Это позволило гелиоцентрическим идеям получить своё беспрекословное подтверждение.

Отношение к теории в России

В России гелиоцентризм и его принципы стали известны только в 1657 г. благодаря монаху Епифанию Славинецкому, выполнившему перевод труда голландца Иоганна Блау. Работа была посвящена особенностям геоцентрической системы и теории Коперника. Немного позже появилась русскоязычная версия «Селенографии» Яна Гевелия, обозначившая основные преимущества новой теории.

Начиная с 1741 г., стали возникать церковные протесты. Святейший синод требовал от Екатерины II наложить запрет на распространение книг, посвящённых гелиоцентризму. Несмотря на оказываемое давление, гелиоцентрическая система мира была включена в школьную программу.

После 1812 г. в России наблюдался религиозный подъём, сопровождавшийся появлением антикоперниканских работ. Последние не получили серьёзного распространения, а некоторые духовные лица (св. Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник) положительно отзывались об идее обращения Земли и других объектов вокруг Солнца.

Значение гелиоцентрической теории

Гелиоцентрическая система мира сыграла огромную роль в истории становления мировой науки. Благодаря её возникновению удалось выяснить, какими параметрами обладает планетарная система, а также определить принципы движения космических тел. Теория поспособствовала становлению принципов классической механики и открытию закона о всемирном тяготении.

Гелиоцентризм значительно способствовал становлению современной космологии и астрономии. Теория, создателем которой стал Аристарх, а продолжателем Коперник, рассматривается как основа актуальных космологических моделей Вселенной.

Источник