Естественное освещение

Единственным источником естественного освещения является солнце.

Оно излучает прямой солнечный свет, часть которого рассеивается в атмосфере и создает рассеянное излучение. Таким образом, различают свет, падающий непосредственно от солнца и свет «неба» — солнечного света рассеянного атмосферой.

Естественное освещение меняется в зависимости от времени дня, состояния погоды и времени года. Главная особенность естественного освещения — непостоянство интенсивности и спектрального состава его излучения. Изменение освещенности подвержено влиянию закономерных и случайных факторов.

Закономерные факторы, влияющие на изменчивость естественного освещения — высота солнца над горизонтом и географическая широта. Случайные факторы определяются состоянием атмосферы — ясно, дождь, туман. Случайным дополнительным фактором является отражение света от земли и окружающих предметов.

С восходом солнца увеличивается интенсивность света и его цветовая температура . Примечателен тот факт, что в силу преломления солнечных лучей в атмосфере мы видим восход солнца несколько раньше, а закат — чуть позже, чем это имеет место в действительности. Расчеты показывают: когда мы видим, что нижний край Солнца коснулся горизонта, в действительности оно уже зашло.

Лучи, входящие в состав солнечного света, фиолетовые, синие, голубые и зеленые, преломляются в атмосфере Земли сильнее, чем желтые и красные. Поэтому первые лучи при восходе Солнца — синий и зеленый, так же как и последний луч заходящего солнца.

Из-за рассеивания в атмосфере синий луч не наблюдается. Зеленый луч — редкое зрелище. Его удается увидеть при очень чистом, спокойном и однородном воздухе, когда вплоть до горизонта отсутствуют конвекционные восходящие потоки в атмосфере. Чаще всего зеленый луч наблюдают на берегу спокойного моря.

Спектральная характеристика естественного освещения

Фазы дневного освещения

Цветовая температура излучения, К

Прямые солнечные лучи при восходе и заходе солнца

Прямой солнечный свет через час после восхода солнца

Прямой солнечный свет ранним утром и в предвечернее время

Солнечный свет в полдень летом

Рассеянный дневной свет в тени летом

Рассеянный дневной свет в пасмурную погоду

Свет от голубого неба

Данные приведены для средней полосы (широта 55°)

В зависимости от высоты солнца над горизонтом естественное освещение делится на периоды эффективного, нормального и зенитного освещения.

Период эффективного освещения характеризуется малой освещенностью и большим содержанием оранжево-красных лучей в естественном свете. При восходе и закате они равноценны свету ламп накаливания (см. табл. 1.2). Их цветовая температура составляет 3000. 3200°К.

Благоприятным для глаз является период нормального освещения. В это время плавно изменяется освещенность и незначительно изменяется спектр естественного освещения.

Период зенитного освещения характеризуется наибольшей разницей освещения горизонтальных и вертикальных поверхностей. Он неприятен для глаз из-за высокого контраста между освещенными участками и освещенностью в тенях. Высокий контраст при зенитном освещении наиболее остро ощущается в южных широтах.

Освещенность земной поверхности в различные периоды года и часы дня, %

Время суток, час

Данные приведены для средней полосы (широта 55°)

В безоблачную погоду, при отсутствии дымки, колебания освещенности, связанные с влиянием атмосферных факторов, невелики. Относительные средние характеристики естественного освещения в безоблачную погоду в зависимости от времени суток приведены в табл. 1.3.

На характер естественного освещения значительное влияние оказывает состояние атмосферы — густота облаков, их высота и расположение по отношению к солнцу, дымка, туман, дождь, снег. При этом изменяется освещенность объектов, контрастность и спектральная характеристика света.

Например, при наличии кучевой облачности освещенность незатененных объектов, освещенных солнцем, увеличивается на 25%, а освещенность в тени возрастает в два с половиной раза. Контрастность освещения снижается приблизительно в два раза в сравнении с освещением в безоблачную погоду. При сплошной облачности наблюдается значительное уменьшение освещенности и контрастности освещения.

С восхождением солнца постепенно увеличивается не только интенсивность света, но и его цветовая температура. Взвешенные в воздухе частицы меньше рассеивают лучи коротковолновой части спектра — фиолетовых, синих и голубых. Увеличение доли синих лучей приводит к расширению коротковолновой части спектра и, следовательно, к увеличению цветовой температуры дневного освещения.

Цветовая температура — это мера объективного впечатления от цвета данного источника света. По определению, цветовой температурой характеризуются источники света с непрерывным спектром излучения, которые излучают свет от нагретого тела.

Зимнее и летнее время

Рис. 1.6. Изменение светлого и темного времени суток в течение года для широты 50°

Человек стремится вставать с рассветом, чтобы максимально использовать световой день. Отсюда берет начало идея летнего и зимнего времени, по которому сейчас живут во многих странах мира. Совмещение времени бодрствования со светлыми часами суток позволяет экономить потребление электроэнергии: весной стрелки часов, идущих по поясному времени, переводят на час вперед, а осенью ставят опять по поясному времени.

На рис. 1.6 показано изменение светлого и темного времени суток в течение года для широты 50° (широта Киева). Границей между светлым и темным временем принято считать начало или конец так называемых гражданских сумерек, то есть времени, когда Солнце опустилось за горизонт на 6°. По вечерам к этому моменту на улицах города следует включать освещение. На графике указано солнечное истинное время.

Среднестатистический человек встает в 7 утра и ложится в 23 часа по местному времени. На графике время бодрствования такого человека отмечено двумя горизонтальными пунктирными линиями. Начиная с марта, он встает после рассвета. Переводя часы вперед, его заставляют вставать раньше (сплошные горизонтальные линии). Это оправдано тем, что он будет вставать в светлое время суток, и расходовать меньше электроэнергии на освещение.

Возвращение на зимнее время в октябре к экономии электроэнергии не приводит. Как оказалось, это делается исключительно для того, чтобы зимой люди не вставали много раньше восхода Солнца. Поэтому переход на зимнее время представляется не оправданным.

Рационально вернуться к декретному времени, отказаться от ежегодного перевода часов и жить при неизменном отсчете, который будет отличаться на один час вперед в сравнении с поясным временем. Такой ритм жизни, с биологической точки зрения, наиболее благоприятен для человека.

Источник

Спектральная освещенность земли солнцем

Световая отдача. Солнца и еще много интересного о самом большом источнике света, тепла и нашей жизни (положение во Вселенной, геометрические параметры, физические процессы, энергетические и светотехнические характеристики)

| (По материалам публикации проф. докт. П. Маркса из журнала «Licht») – [Prof. Dr.-Ing. Peter Marx, MX-Electronic / Die Lichtausbeute der Sonne. «LICHT», 2012, № 7-8, S. 76-77 ]. |

Со́лнечные пя́тна — тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 К по сравнению с окружающими участками фотосферы.

Протуберанцы — плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем.

Температура фотосферы Солнца около 5800 K, причем к основанию хромосферы она падает примерно до 4800 K

Солнце – ближайшая к Земле звезда Вселенной, относящаяся к разряду «жёлтых карликов».

Это раскалённая газовая сфера – 73% от массы и 92 % от объема составляет водород, 25% от массы и 7 % от объёма – гелий. Другие компоненты с малой концентрацией – железо, никель, кислород, азот, кремний, магний, углерод, неон, кальций, хром.

Энергетический спектр излучения Солнца

Цветовая температура излучения Солнца – 5081 К

- в видимой части оптического диапазона (λ = 380-780 нм) Солнце излучает 45% от её общей энергии,

- на долю ультрафиолетового излучения (λ ≤ 380 нм) приходится 9%,

- в инфракрасной части спектра (λ≥ 780 нм) излучается примерно 46% от общей энергии излучения.

Физически Солнце можно рассматривать как Планковский излучатель (абс. чёрное тело) с температурой наружной поверхности 5773 К и удельной плотностью мощности излучения с единицы излучающей площади 6,35 кВт/cм 2 .

Вне атмосферы Земли общая мощность излучения Солнца составляет 1340 Вт/м 2 – эта величина называется солнечной постоянной (С cоnst )

Масса Солнца – 1,99·10 30 кг (99,866% от массы всей солнечной системы)

Диаметр Солнца – Dc= 1,392·10 6 км , экваториальный радиус – 6,95·10 5 км.

Угловой размер Солнца (c Земли) – 32‘

Яркость Солнца: Lc = 1,9·10 9 кд/м 2 (вне земной атмосферы) и 1,5·10 9 кд/м 2 (при измерении с Земли) – тысяча пятьсот мегакандел ! (Сильнейший слепящий источник !)

Площадь проекции поверхности Солнца относительно взгляда c Земли:

Sc.пр.= π (Dc/2) 2 =3,14 (6,957·10 8 м) 2 = 1,52·10 18 м 2

Сила света Солнца: Ic = Lc·Sc.пр.= 1,5·10 9 ·(1,52·10 18 ) = 2,887·10 27 кд = 2,28·10 21 Мкд

Суммарный световой поток Солнца: Фс= 4 π · Ic = 12,56 · 2,887·10 27 = 3,63·10 28 лм

Освещённость от прямого излучения Солнца:

Ес= Ic : (l сз) 2 =2,887·10 27 /(1,496·10 11 ) 2 ≈ 125 000лк. (lсз – расстояние Солнце-Земля)

Сочетание сверхвысоких давлений и температур (15·10 6 К) в центре активного ядра Солнца обусловливает постоянное протекание термоядерных реакций – преобразование водорода в гелий. Ежесекундно 657·10 6 т водорода преобразуется в 653·10 6 т гелия (таким образом, Солнце до некоторой степени можно считать самоконтролируемой водородной бомбой!). Уже в течение 4 млрд. лет каждую секунду Солнце излучает энергию, равную примерно 10 18 Вт · с (это эквивалентно мощности 400 млн. шт. водородных бомб . ). На современном уровне знаний, по данным учёных, до конца термоядерных реакций H→ He на Солнце пройдёт ещё 4,5-5 млрд. лет. Таким образом, полный «срок службы» источника нашей жизни – приблизительно равен 10 млрд. лет !

Большой интерес представляет оценка световой отдачи Солнца. Ниже приведены 2 основных расчётных метода.

Возникающая при реакции в ядре Солнца разность масс равна:

∆m = 657·10 6 т — 653·10 6 т = 4,3·10 6 т.

Это эквивалентная энергия излучения Солнца, которую оно каждую секунду посылает в мировое пространство.

Знаменитая формула Альберта Эйнштейна:

ε = m·c 2 (m – масса, с – скорость света)

Тогда мощность Солнца определится как:

Рс= ∆m·c 2 /cек = 4,3·10 9 кг· (300·10 3 км/c) 2 /cек = 3,87·10 26 Вт

Световая отдача Солнца:

ηс = Фс / Рс = 3,63·10 28 лм / 3,87·10 26 Вт = 93,78 лм/Вт

Световая отдача Солнца может быть также определена по интенсивности спектральной облучённости Ееλ вне земной атмосферы в видимом диапазоне оптического спектра (λ= 380-780 нм).

Е = 683(лм/Вт) · Σ Ееλ· V(λ) ∆λ , где Ееλ – в Вт /(м 2 · нм), ∆λ = 10 нм, пределы суммирования: нижний — λ=380 нм, верхний — λ=780 нм

Тогда Е = 683 лм/Вт · 181,81 Вт /м 2 = 124 176 лк

и с учётом солнечной постоянной Сcоnst=1340 Вт /м 2 световая отдача Солнца:

ηс = 124 176 лм·м -2 /1340 Вт · м -2 = 92,7 лм/Вт.

А теперь «вернёмся на Землю».

Важный вывод для авторов учебников, пособий, консультантов, а также для всех интересующихся светотехникой: наше «старое доброе» Солнышко по световой отдаче ( ≈ 93 лм/Вт) примерно эквивалентно линейным люминесцентным лампам Т16 (Т5) и значительно уступает современным светодиодам и целому ряду газоразрядных ламп высокого давления. Лампы накаливания общего назначения из-за очень низкой световой отдачи (не более 13 лм/ Вт) уходят в прошлое. Они, тем не менее, верно прослужили человечеству почти 130 лет. Многие дизайнеры и архитекторы субъективно отнеслись к запрету ламп накаливания весьма отрицательно.

Интересно, что до настоящего времени на улицах столицы Германии функционирует примерно 40 000 газовых фонарей cо световой отдачей их горелок – 2 лм/Вт (!). Магистрат Берлина принял решение заменить это ностальгическое наследие XIX в. на современные типы светодиодных светильников со световой отдачей не менее 100 лм/Вт.

Источник

Освещённость Земли

Одним из необходимых условий существования жизни на Земле является наличие определённого не только теплового, но и светового режима.

Солнечный световой поток, поступающий на внешнюю границу атмосферы, создаёт там освещённость 135 000 лк. В земной атмосфере часть светового потока рассеивается и участвует в создании освещённости Земли рассеянным светом. Земная поверхность получает, таким образом, солнечный свет в виде прямого света солнечных лучей и в виде рассеянного света, поступающего от небосвода, который, в свою очередь, складывается из света, рассеянного самой атмосферой, и света, рассеянного всеми облаками, имеющимися на небе.

Прямой и рассеянный солнечный свет, достигая поверхности Земли, отражаются от неё и поступают назад в атмосферу. Здесь они снова участвуют в рассеянии, и часть их снова возвращается к земной поверхности, увеличивая её освещённость. Роль каждого из источников и величина его вклада в общую освещённость Земли определяются временем суток (положением Солнца на небосводе), облачностью, прозрачностью атмосферы и отражательной способностью (альбедо) подстилающей земной поверхности.

В дневные часы Земля освещается тремя источниками. При ясном или малооблачном небе главным является Солнце. Диапазон изменения освещённости прямым солнечным светом необычайно велик: от нуля в моменты восхода и захода Солнца до нескольких десятков тысяч люкс (и даже до 100 тыс. лк) около полудня. Освещённость рассеянным светом в течение дня изменяется значительно меньше. Она составляет около 500лк в моменты, близкие к восходу или заходу, и не превышает в среднем 13-15 тыс. лк в околополуденные часы при безоблачном небе.

На освещённость рассеянным светом большое влияние оказывают облака – их количество, форма, расположение на небосводе. Высокие кучевые, слоистые кучевые или просто кучевые облака, покрывающие всё или значительную часть неба, при свободном от них солнечном диске и при больших высотах Солнца могут в два-три раза увеличить освещённость рассеянным светом. В то же время низкие плотные облака слоистых форм (слоисто-дождевые, слоистые и др.) при малых высотах Солнца уменьшают освещённость в несколько раз. Вклад в освещённость отражённого светового потока определяется величиной альбедо подстилающей поверхности. У различных почвенных и растительных покровов альбедо изменчиво. Его величина колеблется от 6-10 до 30-40%.

Наибольшее влияние на увеличение освещённости земной поверхности оказывает снежный покров. Альбедо сухого свежевыпавшего снега приближается к 100%. У загрязнённого и влажного снега альбедо снижается почти до 30%. Отражённый от снежного покрова световой поток способствует увеличению освещённости рассеянным светом. Наиболее значительное увеличение освещённости за счёт отражения от снежного покрова происходит при наличии слоистообразных форм облаков при больших высотах Солнца. В этих условиях рассеянный световой поток, пошедший через облако и достигший Земли, многократно отражаясь от поверхности снега и нижней кромки облаков, увеличивает освещённость отражённым светом в два-три раза.

Такие условия имеют место в арктических районах летом. В средних широтах, например в Санкт-Петербурге, облака летом увеличивают освещённость в среднем на 50-60%, а зимой, наоборот, уменьшают её на 20%. Это объясняется тем, что летом в Санкт-Петербурге высоты Солнца большие и преобладают облака кучевых форм, увеличивающие освещённость. Зимой же высоты Солнца малы и чаще всего наблюдаются облака слоистых форм, уменьшающие освещённость.

Освещённость прямыми солнечными лучами и рассеянным светом вместе принято называть суммарной освещённостью.

После захода Солнца земная поверхность освещается рассеянным светом, исходящим от той части небосвода, которая ещё освещена солнечными лучами. По мере погружения Солнца под горизонт освещённость Земли сначала уменьшается быстро, потом всё медленнее и медленнее, и постепенно наступает полная ночная темнота. Переход от дня к ночи и от ночи ко дню на Земле, благодаря наличию атмосферы и её способности рассеивать свет, происходит не мгновенно с заходом Солнца, а растягивается на некоторый промежуток времени, называемый сумерками.

Одна граница сумерек определённая – она характеризуется моментами восхода или захода Солнца. Вторая граница – время наступления полной ночной темноты – неопределённая. В связи с этим различают несколько видов сумерек в зависимости от глубины погружения Солнца и уровня освещённости на Земле.

Гражданские сумерки начинаются с момента захода Солнца и заканчиваются при глубине погружения Солнца 6-8°. В гражданской жизни наступает ночь, отсюда и название сумерек. На небе становятся видны самые яркие звёзды.

Сумерки морские, или навигационные, начинаются с конца гражданских сумерек и заканчиваются при глубине погружения Солнца 12°. В конце этих сумерек освещённость уменьшается настолько, что судовые штурманы не могут ориентироваться по неосвещённым предметам на берегу. Можно отчётливо различать только линию горизонта. В это время должны включаться все сигнальные и опознавательные огни на берегу и на воде (маяки, бакены и т.д.)

Астрономические сумерки начинаются с конца навигационных сумерек и заканчиваются при глубине погружения Солнца 18°. К этому времени исчезают следы зари, на небе появляются все звёзды (невооружённым глазом видны звёзды 6-й величины) и можно выполнять любые астрономические наблюдения.

При ясном небе освещённость земной поверхности к моменту захода Солнца составляет около 1000лк, к концу гражданских сумерек она уменьшается до нескольких люкс (1-4), к концу навигационных – до тысячных долей люкса (» 0,006) и к концу астрономических – до десятитысячных долей люкса. Таким образом, на протяжении сумерек освещённость земной поверхности изменяется в десятки и сотни миллионов раз.

Продолжительность сумерек зависит от времени года (склонения Солнца) и от широты места. Самые длинные сумерки – в дни летнего и зимнего солнцестояний (22 июня и 22 декабря), самые короткие – в дни весеннего и осеннего равноденствий (21 марта и 23 сентября). С увеличением широты места длительность сумерек увеличивается и на широтах более 60° полуночная глубина погружения Солнца не достигает 18° и вечерние сумерки переходят в утренние. Наступают белые ночи, которыми так знаменит Санкт-Петербург. Освещённость небесного свода даже в полночь близка к вечерней. В полярных областях земного шара на широтах более 66°33¢, когда наступает полярный день, сумерек не бывает совсем, так как Солнце не опускается под горизонт.

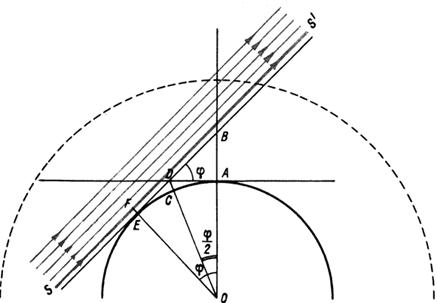

Как же освещается земная поверхность во время сумерек? На рис. 1.48 SS¢ — поток солнечных лучей. Он освещает Землю и атмосферу. Заход Солнца происходит в точке E касания лучами земной поверхности. Касательная EB является границей света и тени и называется терминатором. Часть атмосферы, лежащая выше терминатора, ещё освещена прямыми солнечными лучами и участвует в рассеянии солнечного света.

Рис.1.48. Освещённость Земли в сумерки

Она посылает рассеянный свет во все направления, в том числе и к наблюдателю в точку А. Часть атмосферы, расположенная ниже терминатора, оказалась в тени Земли и в рассеянии солнечного света уже не участвует. В точке А, где находится наблюдатель, уже начались сумерки, Солнце погрузилось под горизонт на угол h, численно равный центральному углу φ. Высоту нижней границы атмосферы, ещё освещённой солнечными лучами и посылающей рассеянный свет во время сумерек, можно вычислить по формулам

а) в направлении на зенит

в) в направлении на горизонт

где R = 6371км – средний радиус Земли.

По мере погружения Солнца под горизонт терминатор поднимается выше и выше, и часть атмосферы, ещё освещённая солнечными лучами, уменьшается, а потому и освещённость в точке А постепенно снижается, переходя в ночную темноту.

В табл.8 приведены численные значения высот в конце разных видов сумерек. Из таблицы следует, что после окончания астрономических сумерек слои атмосферы выше 76км в направлении на горизонт и выше 325км в направлении на зенит ещё освещаются прямыми солнечными лучами и посылают рассеянный свет к земной поверхности.

| Название сумерек | Высоты в направлении, в км |

| На зенит | На горизонт |

| Гражданские | 12,7 |

| Навигационные | |

| Астрономические |

Наблюдения за изменением яркости неба во время сумерек впервые были использованы известным арабским учёным средневековья Альгазеном (965-1039) для определения высоты самой атмосферы. Резкое убывание яркости неба, по его предположению, должно соответствовать границе атмосферы. Определив этот момент, он установил, что атмосфера простирается до высот 26-31км. Такой результат для того времени следует считать хорошим, так как выше содержится не более 0,1% всей массы атмосферы.

В ночные часы земная поверхность освещается рядом источников. Среди них самым мощным, посылающим больше всего света на Землю, является Луна. В безлунные ночи земная поверхность получает свет, исходящий от ночного неба. Общий свет, поступающий от всех источников в отсутствие Луны, называют свечением ночного неба.

Максимальная освещённость, которую создаёт полная Луна, находящаяся в зените при средней прозрачности атмосферы, составляет около 0,25лк. Обычно освещённость лунным светом, если Луна не в зените, не превышает 0,1лк, а впервой и последней четвертях составляет только 0,03-0,04лк. Яркость лунного диска создаётся отражённым солнечным светом. Лунная освещённость составляет 0, 0002-0,0003% солнечной.

А чем освещены все наземные предметы в безлунную ночь? Ну, конечно же, звёздами. Это первое, что приходит на ум любому человеку. В ясную, достаточно тёмную ночь невооружённым глазом можно увидеть и различить на половине небосвода, доступной наблюдению (другая находится за горизонтом), около 2000 звёзд. В расположении отдельных групп звёзд человек с древнейших времён искал и угадывал знакомые ему очертания людей, животных, предметов. Так возникли названия созвездий: Большая Медведица, Геркулес, Кит и другие. На всём небосводе 88 созвездий. В средних широтах одновременно можно видеть не более 20. На рис.1.49 представлены созвездия зимнего неба, видные на широте 40°с.ш., изображённые американским учёным Г. Реем.

Рис.1.49. Созвездия зимнего неба, видные на широте 40°с.ш.

В ясные безлунные ночи на небосводе видно скопление звёзд в виде светлой полосы с неровными краями, будто разлитое по тёмному небу молоко. Это Млечный Путь или наша Галактика (в переводе с греческого означает «молочный»). На рис.1.49 Млечный Путь изображён изогнутой полосой, состоящей из огромного количества звёзд. В области Млечного Пути находится подавляющее большинство ярких звёзд.

Для оценки блеска звёзд, видимых невооружённым глазом, древнегреческий учёный Гиппарх (2в. до н.э.) ввёл специальную шкалу звёздных величин. Все звёзды, видимые простым глазом, по степени их яркости были подразделены на шесть разрядов или величин. Звёзды первой величины являются самыми яркими. Яркость звёзд второй величины примерно в 2,5 раза меньше чем звёзд первой величины и т.д. Такая шкала величин была затем распространена и на звёзды, видимые вооружённым глазом, принимая, что яркость звезды (n+1) величины должна быть примерно в 2,5 раза меньше яркости звезды n-й величины. Звёзды 13-й, 14-й и т. д. величин составляют Млечный Путь. Современная шкала звёздных величин строится так, чтобы разнице в 5 звёздных величин отвечало изменение освещённости, создаваемое звездой, в 100 раз.

Первая попытка подсчитать общее число звёзд была осуществлена ещё в конце 18 века основоположником звёздной астрономии английским астрономом У. Гершелем (1738-1822). В 50-60гг. прошлого века работы по подсчётам числа звёзд были завершены со всей возможной тщательностью на современных телескопах голландцем Б.Я. Боком и его учениками в Гарвардском университете (США).

Первые попытки оценить участие всех звёзд в освещении земной поверхности ночью были сделаны ещё в 1901г. американским астрономом С. Ньюкомбом (1835-1909). По его подсчётам оказалось, что все звёзды, вместе взятые, не могут создать и половины освещённости, наблюдаемой на Земле в безлунную ночь. Подсчётами освещённости занимались и позднее, но почти во всех случаях оказывалось, что света звёзд явно недостаточно. Было высказано предположение о наличии многих неярких звёзд, недоступных наблюдению, но посылающих свой свет на Землю. Однако дальнейшие исследования опровергли это предположение. По мере совершенствования телескопов уточнялись и представления о количестве звёзд каждой звёздной величины и об их блеске.

Невооружённым глазом высоко в горах можно увидеть звёзды до 6-звёздной величины, на уровне моря – до 5-й, а в современные телескопы – до величины 18,8. На всём небосводе насчитывается звёзд: 5-й величины – 1620, ярче 6-й – 4850 и ярче – 18,8 — около 5×10 8 . Это, на первый взгляд, невероятно большое количество – полмиллиарда, как теперь установлено астрофизиками, составляет менее 2% от общего числа звёзд, находящихся в нашей Галактике. Полное количество звёзд в Галактике оценивается в 3×10 10 . Участие самых ярких звёзд 1-й и 2-й величины в освещении земной поверхности составляет менее 1%.

Если бы вдруг все яркие звёзды погасли, то мы бы даже не заметили, что стало темнее. Звёзд больших звёздных величин много, но они находятся далеко от нас, и с увеличением номера звёздной величины уменьшается их роль в освещении Земли. Из всех звёзд основную освещённость на Земле создают звёзды 10-15-й величины, не видимые глазом.

Средняя поверхностная яркость звёздного неба, которая получилась бы, если все звёзды распределить равномерно по небу, составит 5×10 -14 яркости Солнца. Звёзды распределены по небу неравномерно. Большая их часть находится в области Млечного Пути, поэтому яркость неба в Млечном Пути примерно в 9 раз больше, чем у галактического полюса. Роль планет в освещении земной поверхности ничтожно мала.

Если звёзды обеспечивают менее половины наблюдаемой освещённости, то возникает вопрос, какой же источник создаёт остальную освещённость земной поверхности в безлунную ночь? Открытие этого источника принадлежит английскому астроному Слайферу. В 1919г. на основании своих наблюдений он сделал вывод, что каждую ночь весь небосвод излучает непрерывный свет, подобный свету полярных сияний. Так было открыто ночное свечение атмосферы.

Ночное свечение атмосферы представляет собой свечение разреженных газов (люминесценцию), составляющих воздух на высотах от 80 до 300км. По физической природе оно аналогично свечению разреженных газов в газосветных рекламных трубках (красный цвет – это свечение неона, зелёный – паров ртути и т.д.). Спектр свечения атмосферы является довольно сложным. Он состоит из большого числа линий и полос в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра, а также слабого непрерывного участка спектра, называемого континуумом, в области длин волн 0,595 — 0,630мкм. Основные реакции, приводящие к свечению газов, происходят главным образом на высотах 80-100км. Поэтому этот слой называют химической лабораторией атмосферы.

Солнечные лучи пронизывают всю атмосферу, но свечение возникает только в определённом слое. Объясняется это тем, что яркость свечения будет тем больше, чем больше плотность воздуха и чем больше интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца. Оба эти фактора, определяющие свечение воздуха, изменяются очень быстро и как раз в противоположных направлениях.

Плотность воздуха и его давление очень быстро уменьшаются по мере поднятия над земной поверхностью. Среднее давление воздуха в стандартной атмосфере у поверхности Земли на уровне моря равно 1013гПа, на высоте около 5км оно уменьшается вдвое, а на высоте 100км давление измеряется уже десятитысячными долями гектопаскаля. Состав воздуха, какой мы имеем у поверхности Земли, сохраняется неизменным только до высот порядка 80-100км. Плотность ультрафиолетового потока от Солнца с высотой возрастает. Поэтому на некоторой высоте, в каком-то довольно тонком слое, создаются наиболее благоприятные условия, когда ещё достаточны и плотность воздуха и интенсивность излучения.

Освещённость земной поверхности в безлунные ночи при ясной погоде изменяется от 0,0005 до 0,001лк. В пасмурную дождливую погоду освещённость может уменьшаться в 10 и более раз. В больших городах за счёт искусственных источников света, отражаемого облаками, освещённость может достигать 1лк.

Количественное соотношение между звёздным светом и ночным свечением атмосферы изменяется на протяжении ночи, может сильно изменяться от одной ночи к другой, а также различается в зависимости от участка небосвода.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник