В какую сторону вращаются планеты Солнечной системы вокруг Солнца и своей оси?

Планеты участвуют сразу в двух вращательных движениях. С одной стороны, они вращаются вокруг Солнца, с другой стороны, у них также есть и собственная ось вращения. В какую же сторону крутятся планеты Солнечной системы?

Направление вращения зависит от того, с какой стороны смотреть на Солнечную систему. Обычно принято рассматривать вращение с северного направления, то есть так, как будто наблюдатель располагается в районе Полярной звезды. В этом случае все планеты Солнечной системы, само Солнце, а также почти все остальные тела будут вращаться против часовой стрелки. Причиной этого совпадения является то, что когда-то всё вещество Солнечной системы являлось единым газопылевым облаком, которое уже вращалось в этом же направлении. Есть и исключения, например, комета Галлея, вращающаяся по часовой стрелке.

Сложнее обстоит дело с вращением планет вокруг собственных осей. Если смотреть всё с тоже же северного направления, то окажется, что 6 планет крутятся против часовой стрелки (при этом надо понимать, что оси планет не строго перпендикулярны плоскостям их орбит, а имеют некоторый наклон), но две планеты нарушают этот порядок.

Первым исключением является Венера, которая крутится в противоположном направлении. Также примечателен Уран – его ось почти лежит в плоскости эклиптики, поэтому нельзя сказать, по или против часовой стрелки он совершает обороты, он скорее просто катится по своей орбите. Астрономы до сих пор не могут объяснить причины подобных аномалий.

Интересно, что и скорости вращений у планет могут отличаться кардинально. Так, Венера тратит на оборот вокруг собственной оси больше времени, чем на оборот вокруг звезды (243 против 224 дней). Другими словами, сутки на Венере длятся больше года! А вот на Нептуне на один год приходится более 90 тыс. суток.

Список использованных источников

Источник

Почему спутники не падают

Прямо сейчас на орбите Земли расположено более 1000 искусственных спутников. Они выполняют самые разнообразные задачи и имеют различную конструкцию. Но объединяет их одно — спутники вращаются вокруг планеты и не падают.

Быстрое объяснение

На самом деле спутники постоянно падают на Землю из-за воздействия гравитации. Но они всегда промахиваются, т. к. имеют боковую скорость, заданную инерцией при запуске.

Вращение спутника вокруг Земли — это его постоянное падение мимо.

Развёрнутое объяснение

Если вы бросаете мяч в воздух, мяч возвращается обратно вниз. Это из-за гравитации — той же силы, которая удерживает нас на Земле и не дает улететь в открытый космос.

Спутники попадают на орбиту благодаря ракетам. Ракета должна разогнаться до 29 000 км/ч! Этого достаточно быстро, чтобы преодолеть сильное притяжение и покинуть атмосферу Земли. Как только ракета достигает нужной точки над Землей, она отпускает спутник.

Спутник использует энергию, полученную от ракеты, чтобы оставаться в движении. Это движение называется импульсом.

Но как спутник остается на орбите? Разве он не полетел бы по прямой в космос?

Не совсем. Даже когда спутник находится за тысячи километров, гравитация Земли все еще притягивает его. Притяжение Земли в сочетании с импульсом от ракеты заставляет спутник следовать круговой траектории вокруг Земли — орбите.

Когда спутник находится на орбите, он имеет идеальный баланс между импульсом и силой притяжения Земли. Но найти этот баланс довольно сложно.

Гравитация тем сильнее, чем ближе объект к Земле. И спутники, которые вращаются вокруг Земли, должны двигаться на очень высоких скоростях, чтобы оставаться на орбите.

Например, спутник NOAA-20 вращается всего в нескольких сотнях километров над Землей. Он должен путешествовать со скоростью 27 300 км/ч, чтобы оставаться на орбите.

С другой стороны, спутник NOAA GOES-East вращается вокруг Земли на высоте 35 405 км. Чтобы преодолеть гравитацию и остаться на орбите, ему нужна скорость около 10 780 км/ч.

Спутники могут оставаться на орбите в течение сотен лет, поэтому нам не нужно беспокоиться о том, что они упадут на Землю.

Источник

Почему планеты вращаются вокруг Солнца?

Сегодня нет ни малейших сомнений в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Если еще не так давно, в масштабах истории Вселенной, люди были уверены, что центром нашей Галактики является Земля, то сегодня нет никаких сомнений, что все происходит с точностью до наоборот.

От Птолемея до Ньютона

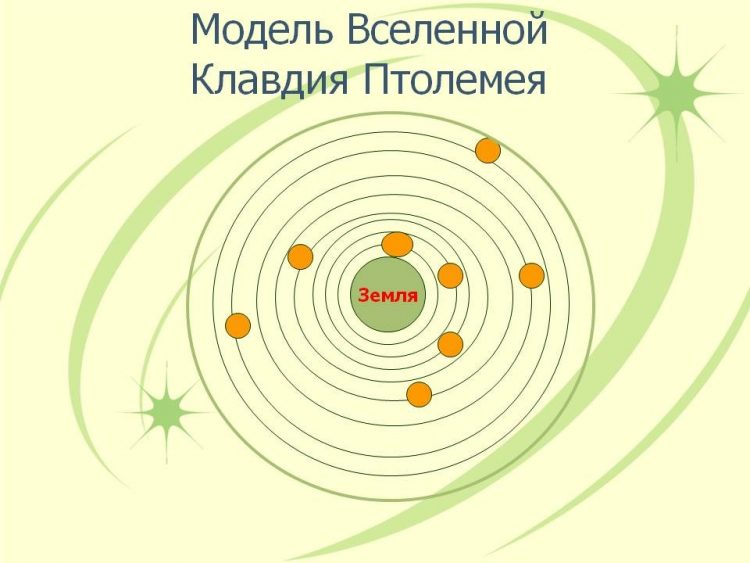

Представления о том, как расположены планеты на небосводе первым в своем трактате «Великое математическое построение по астрономии», высказал древнегреческий астроном Птолемей. Он первым предположил, что они совершают свои движения по кругу. Но Птолемей ошибочно считал, что все планеты, а также Луна и Солнце движутся вокруг Земли. Долгое время его трактат считался общепринятым как в арабском, так и западном мире.

Точку в этом спорном для человечества факте поставил Николай Коперник. Польский астроном создал свою гелиоцентрическую систему, в которой убедительно доказал, что Земля не является центром Вселенной, а все планеты, по его твердому убеждению, вращаются по орбитам вокруг Солнца. Работа польского ученого «О вращении небесных сфер», была издана в немецком Нюрнберге в 1543 году.

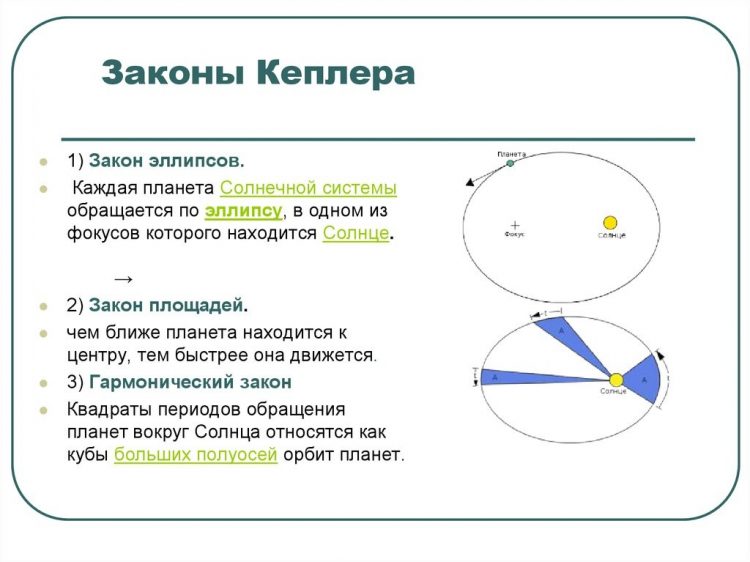

После смерти Коперника его труды продолжил датчанин Тихо Браге. Астроном, являющийся весьма состоятельным человеком, оборудовал принадлежащий ему остров, внушительными бронзовыми кругами, на которые наносил результаты наблюдения за небесными телами. Результаты, полученные Браге, помогли в исследовании математику Иоганну Кеплеру,который вывел три своих знаменитых закона движения планет.

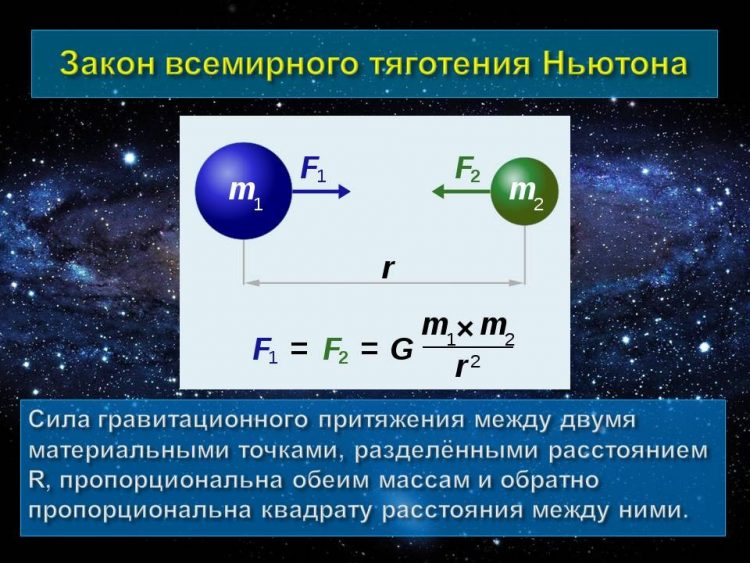

Англичанин Исаак Ньютон, открыв закон всемирного тяготения, существенно продвинул представления человечества об эллиптических орбитах небесных тел. Его объяснения, что приливы и отливы на Земле происходят под влиянием Луны, оказались убедительными для научного мира.

Почему планеты вращаются вокруг Солнца

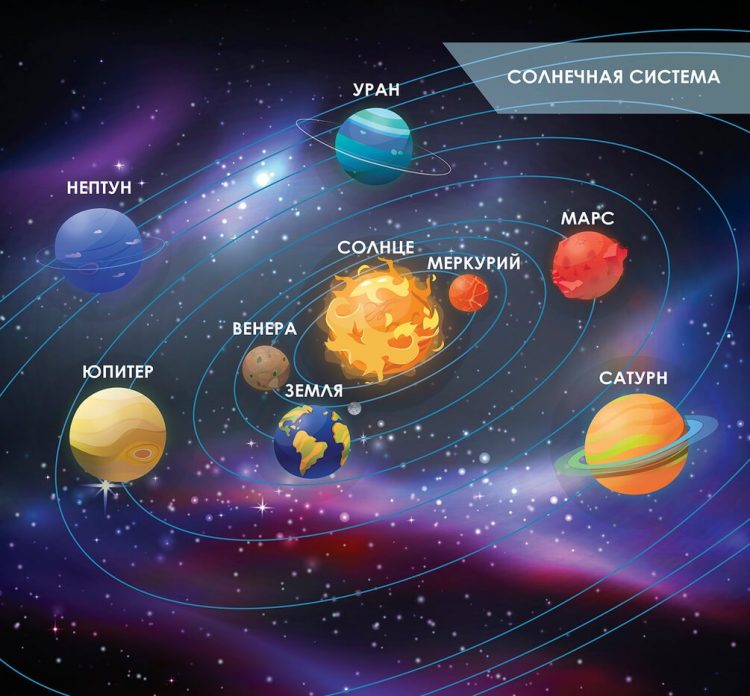

Как Земля, так и все остальные планеты нашей солнечной системы движутся по своей траектории вокруг Солнца. Скорость их движения и траектория могут быть разными, однако все они держатся у нашего естественного светила.

Движение планет по орбите вокруг Солнца происходит под воздействием двоих сил:

- до центровой (сила тяготения Солнца);

- от центровой (силы инерции во время поступательного движения).

Срок, за который планеты совершают полный оборот вокруг Солнца, естественно различный. У Меркурия, самой ближней к звезде, он составляет 88 земных суток. Наша Земля проходит цикл за 365 дней и 6 часов. Самая крупная в Солнечной системе планета Юпитер завершает свой оборот за 11,9 земных лет. Ну а у Плутона, — наиболее удаленной от Солнца планеты оборот и вовсе составляет 247,7 года. +

Закон всемирного тяготения

Солнце является самым крупным объектом в нашей галактике. Масса нашего светила в разы превышает массу всех остальных тел в совокупности. А в физике, как известно, действует сила всемирного тяготения, которую никто не отменял, в том числе, и для Космоса.

Ее закон гласит, что тела с меньшей массой притягиваются к телам с большей массой. Именно поэтому все планеты, спутники и другие космические объекты и притягиваются к Солнцу, самому крупному из них.

Сила тяготения, к слову, аналогичным образом работает и на Земле.

Вспомните, что происходит с теннисным мячиком, брошенным в воздух. Он падает, притягиваясь к поверхности нашей планеты.

Понимая принцип стремления планет к Солнцу, возникает очевидный вопрос: почему они не падают на поверхность звезды, а движутся вокруг нее по собственной траектории. И этому также имеется вполне доступное объяснение.

Инерция

Согласно теории об образовании нашей звезды, около 4,57 млрд. лет назад в космосе возникло огромное количество пыли, которое постепенно превратилось в диск, а затем – в Солнце. Внешние частички этой пыли стали соединяться между собой, образуя планеты. Уже тогда они по инерции начали вращаться вокруг звезды и продолжают двигаться по той же траектории и сегодня.

Следует также учесть, что все планеты в нашей Солнечной системе движутся, не вокруг светила, а вокруг так называемого центра масс. Каждая при этом, вращаясь вокруг своей оси, слегка раскачиваются (подобно юле). К тому же и сама ось может ненамного смещаться.

Что же касается орбиты каждого из объектов, то траектория их движения зависит от скорости и массы. А эти показатели у всех объектов, как вы понимаете, разные. Вот почему Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца, и никак иначе.

Таким образом, инерционное движение отдалят планету от Солнца, но до центровая сила искривляет траекторию и удерживает планету на орбите. Все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении, по тому же направлению и обращаются планеты вокруг своей оси (исключение Венера и Уран).

Практически каждая планета в период своего формирования подвергалась множеству ударов астероидов, в результате которых изменялась ее форма и радиус орбиты. Немаловажную роль играет также и тот факт близкого формирования группы планет и большого скопления космического мусора, в результате чего расстояние между ними минимальное, что, в свою очередь, приводит к нарушению гравитационного поля.

Движение планеты Земля вокруг Солнца и его значение

Земля как планета Солнечной системы по расчетам ученых сформировалась более 4,5 млрд лет назад. За это время расстояние от светила практически не изменялось. Скорость движения планеты и сила притяжения Солнца уравновесили ее орбиту. Она не идеально круглая, но стабильная.

Если бы сила притяжения светила была сильнее или скорость Земли заметно уменьшилась, то она бы упала на Солнце. В противном случае она рано или поздно улетела бы в космос, перестав быть частью системы.

Расстояние от Солнца до Земли делает возможным поддержание оптимальной температуры на ее поверхности.

Путь планеты вокруг светила называется орбитой. Траектория этого полета не идеально круглая. Она имеет эллипсность. Максимальная разница составляет 5 млн км.

Самая близкая точка орбиты к Солнцу находится на расстоянии 147 км. Она называется перигелием. Земля ее проходит в январе. В июле планета находится от светила на максимальном отдалении. Наибольшее расстояние — 152 млн км. Эта точка называется афелием.

Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца обеспечивает соответственно смену суточных режимов и годовых периодов.

Вращение Земли вокруг Солнца

Для человека движение планеты вокруг центра системы незаметно. Это из-за того, что масса Земли огромна. Тем не менее каждую секунду мы пролетаем в пространстве около 30 км. Это кажется нереальным, но таковы расчеты. В среднем считается, что Земля находится от Солнца на расстоянии около 150 млн км. Один полный оборот вокруг светила она делает за 365 дней.

Точное расстояние, которое наша планета проходит за год, двигаясь вокруг светила, составляет 942 млн км. Мы вместе с ней движемся в пространстве по эллиптической орбите со скоростью 107 000 км/час. Направление вращения — с запада на восток, то есть против условной часовой стрелки.

Таким образом, наша планета находится в постоянном движении. Вместе с Солнцем она перемещается в космосе вокруг центра Галактики. А та, в свою очередь, движется во Вселенной. Но наибольшее значение для всего живого играет вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси. Без этого движения условия на планете были бы непригодными для поддержания жизни.

Видео

Источник

Причины особенностей движения спутников

Кузнецов А.И., Кузнецов А.Р.

Не смотря на многовековую историю изучения движения небесных тел, до настоящего времени отсутствуют конкретные представления о физической сущности и факторах, определяющих место расположение и характер вращения спутников как по орбитам, так и вокруг собственной оси. В основе современной теории их движения лежат сложные математические модели, получаемые методом подгонки под существующие результаты наблюдений за их положением в процессе их движения в конкретные периоды времени. Такие модели могут описать движение спутников для сравнительно небольшого участка их орбиты и действуют только в течение определенного промежутка времени.

В прошлые века теории опирались исключительно на модели кеплеровского движения и законы ньютоновской механики. Однако, из-за большой погрешности между фактическим положением тел и получаемыми расчетными данными в дальнейшем к модели начали добавляться возмущения от различных факторов. Это привело к тому, что, с увеличением требований к точности, исследователи выводили чрезвычайно объемные уравнения. Современные аналитические теории движения планет и спутников весьма громоздки и сложны. Кроме того, их постоянно приходится корректировать с учетом вновь полученных результатов наблюдений за их фактическим положением. Постепенно, этот снежный ком данных настолько вырос, что даже самые быстродействующие вычислительные машины не в состоянии справиться с таким объемом информации.

За исключением нескольких простейших механических моделей, точного аналитического решения общей задачи получить невозможно. К тому же, никакое аналитическое решение не будет справедливо на бесконечном интервале времени [1].

К примеру, с древних времён люди пытались описать и объяснить движение Луны, но безуспешно. Основой современных расчётов является теория Брауна, в которой используется более 1400 членов (коэффициентов и аргументов при тригонометрических функциях).

Реальное движение Луны довольно сложное, при его расчёте принято учитывать множество факторов, например, сплюснутость Земли и сильное влияние Солнца, которое притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля. Более точно движение Луны вокруг Земли можно представить, как сочетание нескольких более простых движений. Исходными данными являются результаты измерений дальности расположения Луны с помощью лазерной локации, установленных на ней, уголковых отражателей [1].

Вводя новые факторы, почему-то, никто не задумывается и не пытается их объяснить. Например, если в основе движения небесных тел лежит закон всемирного тяготения (гравитация) и Солнце притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля, то почему она до сих пор вращается вокруг Земли, а не Солнца.

Большинство наблюдаемых, наиболее крупных и близких спутников Солнечной системы обращается вокруг своих планет в том же направлении, в котором происходит осевое вращение планет. Орбиты таких спутников обычно круговые или близкие к ним и лежат вблизи плоскости экватора планеты.

Четкая, обоснованная природа наблюдаемых явлений до настоящего времени отсутствует. Как для других спутников, так и для Луны в частности, не понятны такие закономерности, как:

1. Расположение орбиты спутников именно в районе экватора, а не полюсов, например, или еще где.

2. Наклон орбиты Луны к плоскости Земной орбиты составляет примерно 5 градусов.

3. Наличие орбитального ускорения некоторых спутников.

4. Постепенное удаление Луны от Земли примерно на 4 см в год, в следствие чего её орбита представляет собой медленно раскручивающуюся спираль.

5. Постоянное расположение их, в процессе вращения, к планете одной и той же стороной.

Все перечисленные загадочные явления легко объясняются согласно предложенной нами гипотезы вращения планет Солнечной системы по орбите и вокруг собственной оси. Их положение на орбите и вращение определяется воздействием исходящего снизу от Солнца потока солнечного ветра, вращающегося по конической спирали против часовой стрелки, а сверху опускающегося вниз по внутренней стороне конуса газового потока, вращающегося по часовой стрелке [2].

Такое движение, при обтекании планет (с учетом их атмосферы) сверху и снизу, формирует в районе экватора газодинамическую структуру, включающую область взаимодействия двух соосных встречных сверхзвуковых потоков, в которой сталкивающиеся газы разрежены. Существенной особенностью такой структуры является формирование веерного расширения образующейся смеси газов в пространстве, окружающем плоскость симметрии области взаимодействия потоков [3].

Рассмотрим, с использованием предложенной нами гипотезы, природу перечисленных выше закономерностей поведения спутников в приведенном там порядке:

1. Образование зоны взаимодействия (завихрения) потоков и веерного расширения смеси газов в направлении от планеты, способствует созданию в районе экватора области пониженного давления, которая на Земле распространяется по высоте примерно на 10 градусов широты по обе стороны от экватора.

Именно под воздействием этих потоков орбита спутников, в т. ч. Луны, располагается в месте их стыковки, на линии экватора.

Расположение спутников, характер их движения и расстояние между планетой и спутником (диаметр орбиты) обусловлены влиянием зоны взаимодействия внешнего и внутреннего спиральных потоков, обтекающих планету (рис. 1). Высота и ширина распространения зоны взаимодействия (завихрения) зависит от скорости и плотности этих потоков.

2. При столкновении этих потоков в районе экватора, они образуют вращающуюся вокруг планеты зону взаимодействия (завихрения). Характер вращения зоны, а вместе с ней и спутников, определяется воздействием на них существующего направления движения потоков, планеты и ее атмосферы.

Результирующая сила Fв, возникающая от взаимодействия двух потоков и их веерного расширения, будет действовать по периметру планеты (от нее) в радиальном направлении от линии ее экватора. Давление внутри этой зоны, «вблизи» планеты, будет минимальным, постепенно увеличиваясь по мере ее удаления от поверхности. Возникающая вследствие этого центростремительная сила Fц, будет действовать в плоскости экватора по направлению к планете, удерживая спутник на орбите и заставляя его вращаться вместе с этой зоной вокруг планеты в направлении ее вращения [2].

Учитывая наибольшую силу воздействия внешнего потока, движущегося от Солнца вверх (рис.1, б), орбита спутника в данном месте будет приподнята кверху. Соответственно под давлением внутреннего потока, опускающегося вниз (рис. 1, а), его орбита будет наклонена книзу. Вследствие этого орбита Луны имеет наклон примерно 5 градусов.

3. Луна (спутник) двигаясь вместе с зоной взаимодействия по орбите вокруг планеты, при попадании в поле действия внутреннего потока (рис. 1, а), направление которого совпадает с направлением его движения, приобретает дополнительное орбитальное ускорение. Аналогичное воздействие оказывает внешний поток при попадании Луны (спутника) в поле его воздействия (рис. 1, б). Этим объясняется наличие орбитального ускорения спутников.

4. Положение орбиты спутника (удаленность) от планеты определяется уравновешиванием воздействия на него силы взаимодействия Fв (веерного расширения), направленной от планеты, с центростремительной силой Fц зоны разрежения, направленной в сторону планеты. Это равновесие поддерживается на всем участке орбиты спутника, за исключением зоны действия опускающегося внутреннего потока (рис. 1, а). При движении на этом участке на спутник действует дополнительная центростремительная сила Fцв разряжения в центре воронки внутреннего спирального потока. Под действием этой силы происходит постепенное удаление Луны (спутника) от Земли (планеты) примерно на 4 см в год, в следствие чего её орбита представляет собой медленно раскручивающуюся спираль.

5. В результате совпадения направлений вращения зоны взаимодействия (завихрения) и внутреннего, и внешнего потоков, в месте их соприкосновения (рис. 1), на спутник действует движущая его сила только в одном направлении, заставляя его обращаться вокруг планеты.

Из классической физики известно, что при отсутствии у тела жестких связей, его вращение вокруг собственной оси возможно только при одновременном воздействии на него двух противоположно направленных параллельных сил, расположенных по разные стороны от его оси. При этом характер вращение тела определяется направлением воздействия вращающего момента, создаваемого этими силами.

Действие только одной силы придает спутнику (например, Луне) направленное движение по орбите без вращения вокруг собственной оси (рис.1), т.е. постоянное расположение его, в процессе вращения, к планете одной и той же стороной.

В научных кругах последнее явление принято называть синхронным вращением или приливным захватом. Однако, при расположении наблюдателя, на планете, такое осевое их вращение совсем незаметно. Поэтому, на протяжении столетий длятся споры на тему, существует ли на самом деле вращение спутников, в частности Луны, вокруг своей оси или нет. Общеизвестный пример движения человека вокруг стола, в положении лицом к нему, ничего не доказывает. Это вращение его вокруг собственной оси чисто условное. С таким же успехом можно сказать, что, при вращении велосипедного колеса вокруг оси, штуцер, находящийся на ободе, также совершает вращение вокруг собственной оси, хотя всем ясно, что он закреплен неподвижно.

Постоянным воздействием (давлением) спиральных потоков в районе полюсов, очевидно, можно объяснить существующую сплюснутость (эллипсоидность) спутников и планет, особенно газовой группы, в направлении оси их вращения. Поскольку при столкновении потоков с поверхностью тела, происходит уменьшение их кинетической энергии, сопровождающееся выделением тепла, то это позволяет объяснить скопление на полюсах большинства планет Солнечной системы, в частности в Арктике и Антарктиде толстого слоя льда.

Наличие пониженного атмосферного давления и постоянство места взаимодействия потоков, сопровождающееся выделением тепла, обуславливает наличие на Земле в экваториальной зоне влажного климата со стабильной температурой. В течение года ее колебания составляют всего около 1 градуса.

Наглядным примером образования зоны взаимодействия потоков и вращения ее вокруг планеты являются четкие кольца вокруг Сатурна и менее заметные — вокруг других планет газовой группы. Кольца Сатурна, как и кольца других планет-гигантов, расположены в плоскости экватора планеты. Сатурн обладает заметной системой колец, состоящей главным образом из частичек льда и меньшего количества тяжёлых элементов и пыли.

Происхождение колец Сатурна до сих пор остается предметом дискуссий. По одной из версии, они возникли вместе с планетой. По другой — кольца образовались относительно недавно в результате разрушения одного из его спутников [4].

Согласно нашей гипотезы основными причинами этого являются:

— образование зоны взаимодействия спиральных потоков;

— повышенное содержание водорода в атмосфере газовых планет;

— наличие здесь относительно низких температур.

Известно, что при низких температурах водород переходит в твердую снегообразную фазу. Видно, она то и является основой появления льдинок в кольцах из облаков атмосферы этих планет. Это происходит аналогично образованию льдинок града в тучах в атмосфере Земли, но, вероятно, без участия кислорода.

Самые высокие облака в атмосфере Сатурна наблюдаются именно над экватором на уровне давления 0,07 атмосфер и высоте около 100 км над основным уровнем облаков [4].

Небольшое количестве спутников из скальных пород и полное отсутствие ледяных в зоне планет земной группы объясняется их более близким расположением к Солнцу, наличием сравнительно высоких температур и незначительным содержанием водорода в атмосфере.

Твердая фаза водорода так же является, очевидно, основной составляющей комет в космосе и белых «шапок» на полюсах планет Солнечной системы. Мы считаем, что она же лежит в основе образования гигантского шестиугольника, на северном полюсе Сатурна, не имеющего пока научного объяснения. Причиной его образования, вероятно, являются те же физические процессы, что и при образовании геометрически правильной шестиугольной формы снежинок и льдинок в условиях Земли.

Толщина колец Сатурна составляет всего несколько сотен метров, а ширина – десятки тысяч километров. Сразу после того как они были открыты, у астрономов возник первый вопрос: почему они плоские и тонкие? Считаем, что геометрические размены колец определяются размерами зоны взаимодействия спиральных потоков, которая в свою очередь, зависят от их скорости и плотности. По мере удаления от Солнца скорость спиральных потоков и их плотность уменьшаются, а, следовательно, будет уменьшаться толщина зоны взаимодействия и толщина колец.

Из закона о характере распределения тел внутри вращающегося потока известно, что более крупные и тяжелые тела будут располагаться во внешней части потока, а более мелкие и легкие – во внутренней.

Астрономическими наблюдениями установлено, что чем крупнее и тяжелее спутник, тем на большем расстоянии от Сатурна он находится. Вблизи планеты вращаются наиболее мелкие частицы в виде колец. Все кольца состоят из отдельных кусков льда разных размеров: от пылинок до нескольких метров в поперечнике. Эти частицы двигаются с практически одинаковыми скоростями, поэтому кажутся неподвижными по отношению друг к другу. Все же они медленно перемещаются в разных направлениях — со скоростью 1-2 мм/с [4].

Последнее свидетельствует о наличии внутри зоны взаимодействия завихрений, возникающих от столкновения и перемешивания спиральных потоков.

Скорости ветра на Сатурне достигают 400-500 м/сек. Ветры дуют параллельно экватору в прямом направлении. Скорости ветра значительно различаются на разных широтах. В зонах взаимодействия ветровых течений образуются штормовые системы и вихри аналогично Большому Красному Пятну на Юпитере [4].

Сатурн не единственная планета Солнечной системы, обладающая кольцами. Они обнаружены также у Юпитера, Урана и Нептуна. Их кольца, скорее всего, имеют ту же природу, но гораздо менее заметные.

Орбиты далеких спутников весьма разнообразны. Эксцентриситеты большинства орбит заключаются в пределах 0.15 — 0.6. Наклоны к плоскости орбиты планеты составляют 20 — 40 градусов, причем некоторые далекие спутники движутся по орбитам в том же направлении, что и обращение планеты вокруг Солнца. Другие спутники движутся в обратном направлении. Движение далеких спутников подвержено сильному влиянию притяжения Солнца. Поэтому построение аналитической теории движения далеких спутников планет весьма затруднительно. Удовлетворительных по точности аналитических теорий в настоящее время для них не существует [4].

По нашей гипотезе, спутники подвержены не притяжению Солнца, а воздействию опускающегося вниз (к Солнцу) внутреннего спирального потока. Наблюдающиеся отклонения в характере и направлении движения далеких спутников можно объяснить следующими причинами:

— участок орбиты большого диаметра далеких спутников располагается ближе к центру внутренней воронки опускающегося спирального потока, поэтому испытывают более сильное воздействие центростремительной силы от царящего там разрежения. Это приводит к вытягиванию орбиты в эллипс и повышению ее эксцентриситета;

— увеличение скорости опускающегося спирального потока по мере приближения к центру воронки, способствует более сильному давлению на поверхность спутника и смещению его орбиты вниз, что приводит к увеличению угла ее наклона к плоскости орбиты планеты;

— при достижении критического значения угла наклона и эксцентриситета орбиты (размещении ее участка вблизи воронки), спутник начинает вращаться под действием внутреннего спирального потока, т.е. в направлении противоположном вращению планеты.

Таким образом предложенная гипотеза позволяет объяснить особенности расположения и движения спутников относительно планет в Солнечной системе.

1. Емельянов Н. В. Практическая небесная механика. – М.: Физический факультет МГУ, 2018. 270 с.

2. Кузнецов А.И. Движение и вращение планет и звезд // Материалы Международной научно-практической конференции «ХI Торайгыровские чтения». – Павлодар, 2019. – Т. 4. – С. 3 – 8.

3. Мальцев Р.В., Ребров А.К. Газодинамические коллайдеры: численное моделирование. [Электронный ресурс]. – URL.: [Дата обращения 23.11.2020].

Источник