Строение и эволюция Вселенной

Урок 60. Физика 9 класс (ФГОС)

Конспект урока «Строение и эволюция Вселенной»

Пришло время поговорить о более масштабных образованиях — галактиках. На осеннем ночном небе в ясную безлунную ночь с запада на восток через зенит тянется хорошо заметная светящаяся полоса. Древние греки назвали её Галактикой, что в переводе означает — «млечный» или «молочный». Сейчас же эту полосу мы называем Млечным путём.

Ещё Галилео Галилей в 1609 году обнаружил, что Млечный Путь состоит из огромного числа слабых звёзд. Он проходит через оба полушария по большому кругу небесной сферы.

Таким образом, Галактика — это гравитационно-связанная система, состоящая из сотен миллиардов звёзд и межзвёздной среды.

По некоторым оценкам число звёзд в Галактике составляет порядка 10 12 . Светлая полоса, тянущаяся через всё небо и называемая нами Млечным Путём, — это основная часть Галактики, в которой сосредоточено основное число звёзд. Диаметр Галактики составляет около 30, а толщина около 4 килопарсек (или соответственно около 100 000 и 12 000 световых лет).

Уточним, что в астрономии под световым годом понимается расстояние, которое проходит свет в течение года.

А парсеком называется расстояние, с которого радиус земной орбиты был бы виден под углом в одну угловую секунду. Иными словами, один парсек — это расстояние, примерно равное 206265 средним расстояниям от Земли до Солнца или 3,26 светового года.

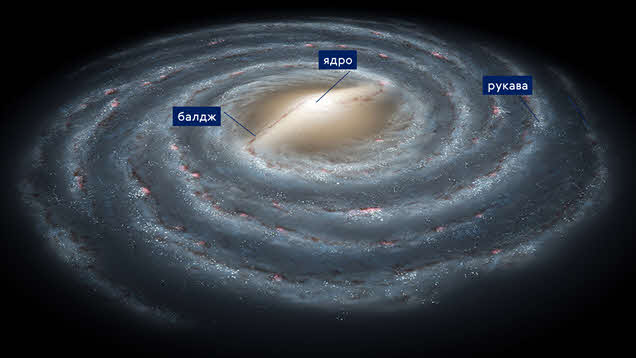

Звёздный диск Галактики имеет структуру в виде спиральных ветвей (рукавов). Шарообразное утолщение в середине диска получило название балдж (от английского слова «вздутие»).

Наиболее плотная и компактная центральная часть Галактики, расположенная в созвездии Стрельца, называется ядром. По некоторым оценкам, его масса составляет несколько десятков миллионов масс Солнца. Также исследования процессов, происходящих в центральной области Галактики, дают основания предполагать, что в ядре располагается сверхмассивная чёрная дыра. Часть звёзд нашей Галактики не входит в состав диска, а образует сферическую составляющую — звёздное гало, радиус которого не менее 20 килопарсек. Гало окружает очень разряженная и большая по размерам (порядка 50—60 килопарсек) внешняя часть Галактики — корона. Масса всей Галактики в пределах объёма радиусом 15 килопарсек, оценивается примерно 200 миллиардов масс Солнца. А с учётом остальной части — в триллион масс.

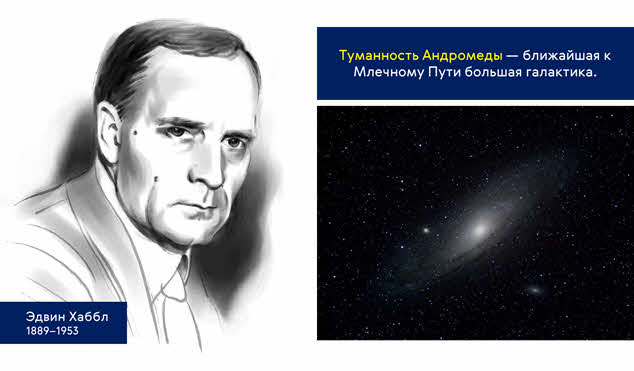

В 1924 году с помощью крупнейшего телескопа того времени известный американский астроном Эдвин Хаббл заметил, что туманность Андромеды — это не сплошное туманное пятно, как считали ранее, а огромное количество звёзд. Дальнейшее изучение известных туманностей показало, что все они также являются гигантскими удалёнными системами, в которых находится миллионы и миллиарды звёзд. Такие гигантские гравитационно-связанные системы звёзд и межзвёздного вещества, расположенные вне нашей Галактики, стали называть галактиками.

Также Хабблом было замечено, что галактики могут отличаться друг от друга по своему внешнему виду и структуре. В связи с этим им было предложено классифицировать галактики по их форме. В современной классификации принято различать четыре основных типа галактик: эллиптические (Е), спиральные (S), неправильные (Ir) и линзовидные (SO).

Эллиптические галактики в проекции на небесную сферу выглядят как круги или эллипсы. Они вращаются очень медленно, а количество звёзд в них плавно убывает от центра к краю. Основную часть таких галактик составляют жёлтые и красные звёзды. В них практически отсутствуют газ, пыль и молодые звёзды большой светимости.

Около половины изученных галактик, относится к галактикам спирального типа — это сильно сплюснутые системы с центральным уплотнением и заметной спиральной структурой.

Почти у половины известных спиральных галактиках имеется почти прямая звёздная перемычка — бар, от которой происходит закручивание спиральных рукавов. Такие галактики ещё называют спиральными с перемычкой.

В рукавах спиральных галактик располагаются самые яркие и молодые звёзды, яркие туманности и звёздные комплексы. Именно поэтому спиральный узор хорошо виден даже у сильно удалённых галактик. Как вы понимаете, наша Галактика, является спиральной. Ближайшая звёздная система, похожая по структуре и типу на нашу, — это туманность Андромеды, свет от которой идёт к нам примерно два миллиона лет.

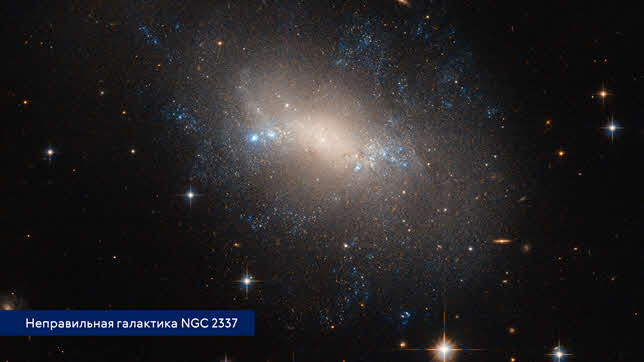

К неправильным галактикам относят маломассивные галактики неправильной структуры. У них не видно чётко выраженного ядра и вращательной симметрии. Видимая яркость таких галактик обусловлена молодыми звёздами большой светимости и областями ионизированного водорода. Самыми близкими к нам неправильными галактиками являются Магела́новы облака (Большое и Малое). Обратите внимание, что на небе выглядят они, как два туманных облака серебристо-голубого цвета.

Последний тип галактик — линзовидные — внешне очень похожи на эллиптические, однако у них сплюснутый звёздный диск. Так же у таких галактик отсутствует плоская составляющая и спиральные ветви.

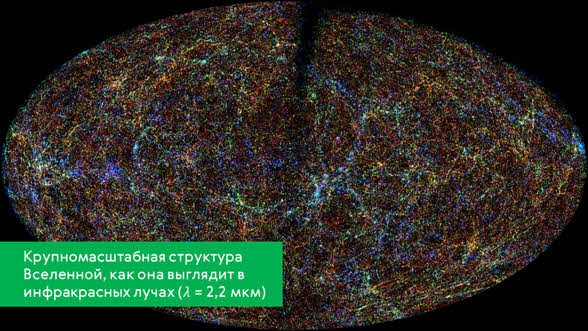

Совокупность наблюдаемых галактик всех типов и их скоплений, а также межгалактической среды, образует Вселенную.

Самым главным свойством Вселенной является её постоянное расширение. Впервые гипотезу о расширении Вселенной выдвинул Альберт Эйнштейн, однако строгих расчётов им предложено не было.

В 1920 году русский учёный Александр Александрович Фридман занялся анализом десяти сложнейших уравнений теории относительности и пришёл к фундаментальному выводу: ни при каких условиях их решение не может быть единственным. Это означало, что невозможно точно ответить на вопрос о том, какой формой обладает Вселенная, каков её радиус кривизны и вообще, стационарна она или нет.

Но тем не менее Фридманом было получено три возможные модели нестационарной Вселенной: две из них описывали монотонно расширяющуюся Вселенную. А третья модель предполагала периодичность Вселенной, то есть радиус кривизны её пространства сначала возрастает от нуля до некоторого значения, а затем вновь уменьшается до нуля. Всё это говорило о том, что Вселенная не может находится в стационарном состоянии, она должна расширяться и сжиматься под действием гравитационных сил.

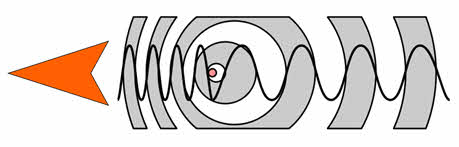

Подтвердить теорию Фридмана о нестационарности Вселенной удалось спустя 7 лет Эдвину Хабблу. Наблюдая за спектрами галактик с помощью мощного телескопа, он обнаружил, что их спектральные линии смещены в длинноволновую область, то есть в сторону красных линий.

Поясним, что это значит. В 1842 году австрийский физик Кристиан Доплер исследуя звуковые волны обнаружил у них интересную особенность. Объясним её на простом примере, с которым вы, наверняка, встречались в своей жизни. Итак, представьте, что вы находитесь на переходе и ждёте, пока проедут машины, чтобы перейти дорогу. Вдруг где-то вдалеке вы слышите звук сирены скорой помощи. Вам переходить нельзя, и вы ждёте пока скорая проедет. Так вот, по мере приближения машины скорой помощи частота звуковых волн, издаваемых сиреной, будет увеличиваться, и вы будите слышать более высокий тон. Это происходит из-за того, что за время испускания одного пика волны от сирены до следующего, скорая проедет некоторое расстояние в вашу сторону. Из-за этого источник каждого следующего пика волны будет ближе, а волны будут достигать ушей чаще. Когда машина проедет мимо вас вы услышите тот самый тон, который издаёт сирена на самом деле. В дальнейшем машина скорой начнёт от вас удаляться, а её тон будет становиться более низким из-за уменьшения частоты звуковых волн.

Другими словами, если источник волн догоняет испускаемые им волны, то длина волны уменьшается. Если удаляется — длина волны увеличивается.

Вот такое вот изменение частоты принимаемых волн при относительном движении источника и приёмника называется эффектом Доплера. Он наблюдается не только для звуковых волн, но и для электромагнитных.

Итак, Хаббл обнаружил смещение спектральных линий галактик в сторону длинноволновой области. В соответствии с эффектом Доплера это означало, что расстояние между наблюдателем с Земли и галактиками увеличивается. Более того, Эдвину Хабблу даже удалось вывести закон, согласно которому скорости удаления галактик пропорциональны расстоянию до них.

Тут сделаем маленькую оговорку. В модели расширяющейся Вселенной, постоянная Хаббла не является константой, то есть она изменяется со временем. Но термин «постоянная» оправдан тем, что в каждый данный момент времени во всех точках Вселенной постоянная Хаббла одинакова.

Но почему же Вселенная расширяется? Ответ на этот вопрос впервые предложили бельгийский священник Жорж Леметр и советско-американский физик Георгий Антонович Гамов. Итак, согласно их теории, Вселенная возникла около 14 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва и с тех пор непрерывно расширяется, и охлаждается.

До взрыва не было ничего: ни материи, ни пространства, ни времени. Четыре фундаментальных взаимодействия объединены в одно. А сама Вселенная представляла собой некую субстанцию с бесконечно малым объёмом и бесконечно большой плотностью. Такое состояние материи принято называть сингулярностью.

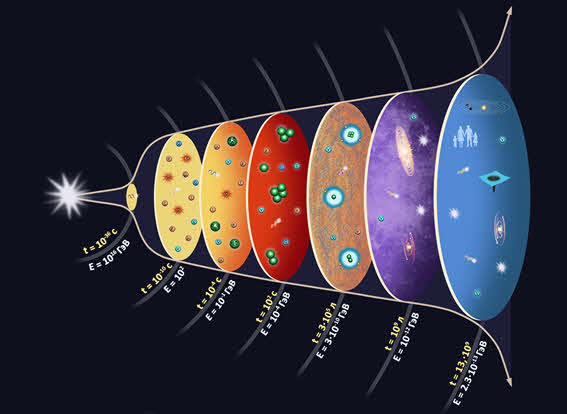

Через 10 –43 секунды после Большого взрыва гравитационное взаимодействие отделилось от объединённого электрослабого и сильного взаимодействия.

Спустя 10 –35 секунды отделяются сильное и электрослабое взаимодействия. В этот же миг началось скачкообразное расширение Вселенной, которое называется инфляционным, продолжавшееся до отметки в 10 –32 секунды. В момент времени 10 –10 секунды все четыре фундаментальных взаимодействия существуют отдельно друг от друга. Вселенная заполнена кварк-глюонной плазмой, лептонами, фотонами, бозонами Хиггса. Примерно через 10 –4 секунды после запуска механизма рождения Вселенной — кварки слились в элементарные частицы. В первые 3 минуты существования Вселенной её температура была настолько высокой, что элементарные частицы не успев объединиться в ядра, при следующем столкновении вновь разлетались. Начиная с четвёртой минуты, Вселенная остыла до такой степени, что начинают образовываться стабильные ядра самых лёгких химических элементов.

В таком состоянии Вселенная находилась около 300 тысяч лет. За это время она остыла на столько, что электроны начали прочно удерживаться ядрами и появились стабильные атомы. После их формирования Вселенная стала прозрачной, а вещество в ней разреженным настолько, чтобы под действием гравитации начали формироваться устойчивые сгустки материи. Но для начала формирования галактик пространство было очень сильно разрежено. Этот парадокс получил название галактическая проблема. Для её устранения в сценарий формирования Вселенной было введено понятие «тёмная материя». Под тёмной материей понимают гипотетическую форму материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, поэтому и не может быть обнаружена прямыми наблюдениями.

Примерно через миллиард лет началось формирование галактик, затем звёзд и планет. Вселенная стала похожа на то, что мы видим сейчас.

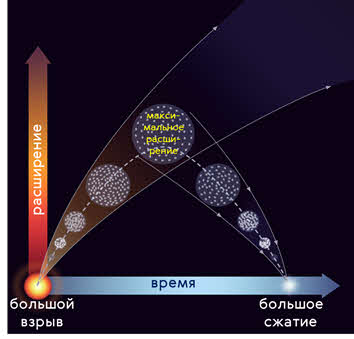

Дальнейшее развитие Вселенной предлагает две модели — закрытую и открытую.

В закрытой модели Вселенная — это система, испытывающая множество эволюционных циклов сжатия и расширения. Полный такой цикл составляет около 100 миллиардов лет. Каждый раз возвращаясь к сингулярности, Вселенная «теряет память» о прошлом снова рождается с новым набором фундаментальных констант.

В открытых моделях предполагается, что примерно сто триллионов лет многие звёзды остынут, планеты оторвутся от своих звёзд, а сами звёзды начнут покидать свои галактики. Затем центральные части галактик превратятся в сверхмассивные чёрные дыры, и тем самым прекратят своё существование.

Источник

Строение и эволюция Вселенной

Урок 65. Физика 11 класс ФГОС

Конспект урока «Строение и эволюция Вселенной»

Мы с вами говорили о том, что во Вселенной существует огромное число (по некоторым данным до двух триллионов) гигантских гравитационно-связанных систем звёзд и межзвёздного вещества — галактик. Но что же такое Вселенная? Этот вопрос волновал человечество на протяжении всей его истории. По сути, существовавшие на каждом этапе развития человеческой цивилизации представления о строении мира можно считать космологическими теориями соответствующей эпохи.

Космология — это раздел астрономии, изучающий свойства, строение и эволюцию Вселенной в целом. В основе этой дисциплины лежат такие науки, как математика, физика, астрономия и философия.

Наиболее ранние формы космологии представляют собой религиозные мифы о сотворении и уничтожении существующего мира. Первой же научной моделью Вселенной можно считать геоцентрическую систему мироустройства Птолемея — Аристотеля. Напомним, что в ней центром Вселенной являлась Земля. А сама Вселенная считалась ограниченной сферой неподвижных звёзд, «за которой нет ничего».

В течение нескольких веков геоцентрическая система мира была общепризнанной и не подвергалась сомнениям (а если кем-то и подвергалась, то его сжигали на костре, как еретика). Первые документальные попытки оспорить геоцентрическую систему мира принадлежат кардиналу Римской католической церкви Николаю Кузанскому. В 1440 году в свет вышел его трактат «Об учёном незнании», в котором была описана новая революционна космологическая модель мира. В частности, он высказал мнение, что Вселенная безгранична, хотя и имеет конечные размеры, так как «бесконечность свойственна только одному Богу». И у Вселенной вообще нет центра: ни Земля, ни Солнце, ни что-либо иное не занимают особого положения. Все небесные тела состоят из той же материи, что и Земля, и, вполне возможно, обитаемы. Почти за два века до Галилея он утверждал: все светила, включая Землю, движутся в пространстве, и каждый наблюдатель вправе считать себя неподвижным. А видимое движение небосвода он объяснял осевым вращением Земли.

Ещё примерно через 200 лет вышел знаменитый труд Николая Коперника «О вращении небесных сфер», где впервые описывается новая космологическая модель Вселенной — гелиоцентрическая модель мира.

В центр мира Коперник поместил Солнце, вокруг которого вращались планеты (в том числе и Земля). Хотя Вселенную Коперник по-прежнему считал ограниченной сферой неподвижных звёзд.

Модификацией системы Коперника была система мироустройства Томаса Диггеса. Он выдвинул идею о том, что звёзды во Вселенной располагаются не на одной сфере, как у Коперника, а на различных расстояниях от Земли до бесконечности.

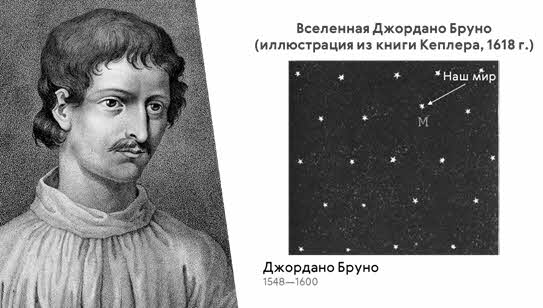

Но самый решительный шаг от гелиоцентризма к бесконечной Вселенной, равномерно заполненной звёздами, сделал итальянский философ Джордано Бруно. В частности, он первым предположил, что звёзды — это далёкие солнца и что физические законы во всем бесконечном и безграничном пространстве одинаковы.

Однако все учёные и философы того времени соглашались в одним: может Вселенная и бесконечна, но она статична, то есть не меняется со временем (как будто звёзды застыли на своих местах).

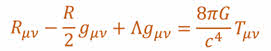

Большое значение для развития современных представлений о строении и развитии Вселенной имеет общая теория относительности Альберта Эйнштейна. Она обобщает теорию тяготения Ньютона для массивных тел и скоростей движения вещества, сравнимых со скоростью света. Однако, что интересно, сам Эйнштейн считал, что Вселенная однородна, изотропна и, главное, стационарна. Даже после того, как было обнаружено красное смещение у далёких галактик и доказано, что объекты во Вселенной постоянно меняются, Эйнштейн считал, что «это никак не влияет на облик Вселенной в целом».

Эта идея на столько проникла в разум учёного, что в своё основное уравнение ОТО он ввёл космологическую постоянную — лямбда-член. Сделано это было для того, чтобы решения уравнения допускали пространственную однородность и статичность Вселенной.

Но выдающийся советский математик Александр Фридман в 1922 году нашёл нестационарное решение уравнения Эйнштейна. Анализ этого решения показал, что ни при каких условиях решение не может быть единственным. Это означало, что невозможно точно ответить на вопрос о том, какова же форма Вселенной, каков радиус её кривизны и вообще, стационарна она или нет.

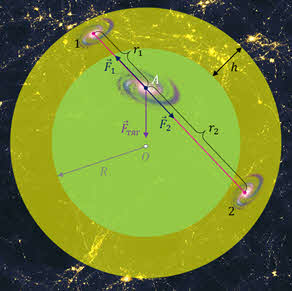

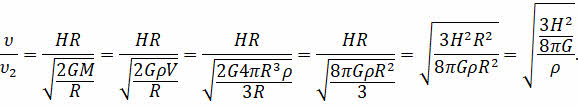

Но тем не менее Фридманом было получено три возможные модели нестационарной Вселенной, которые мы попробуем объяснить, оперируя только привычными нам понятиями теории тяготения Ньютона. Итак, предположим, что мы находимся на Земле и наблюдаем за очень далёкой галактикой, находящейся на известном от нас расстоянии R. При этом будем считать, что распределение вещества во Вселенной действительно является однородным.

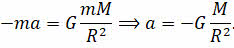

Тогда на движение исследуемой галактики будет оказывать влияние только то вещество, которое находится внутри сферы с радиусом R. Оно, согласно закону всемирного тяготения, будет притягивать галактику к центру этой сферы:

Остальное же вещество Вселенной не будет влиять своим притяжением на движение галактики (так как его действия будут равны по абсолютной величине и направлены в противоположные стороны).

Тогда, на основании второго закона Ньютона мы можем заключить, что исследуемая галактика должна двигаться к центру шара с ускорением, сообщаемым силами гравитации:

Знак «–» указывает на то, что ускорение соответствует притяжению, а не отталкиванию. Это уже говорит нам о том, что Вселенная не стационарна, поскольку в ней действуют силы тяготения.

Теперь вспомним, что движение галактики подчиняется закону Хаббла:

Давайте сравним эту скорость с выражением для второй космической скорости:

Величина, стоящая под знаком корня в числителе, называется критическим значением плотности вещества, от которой зависит характер его движения:

По грубым подсчётам она примерно равна 10 –29 г/см 3 . По современным оценкам, плотность вещества Вселенной близка к критическому значению: она либо немного больше, либо немного меньше (не решён окончательно вопрос об учёте межгалактического газа и «скрытой массы»). Так вот, если средняя плотность Вселенной больше критической, то в будущем расширение Вселенной сменится сжатием, а при средней плотности, равной или меньшей критической, расширение не прекратится.

После таких доводов Эйнштейн сказал, что «введение космологической постоянной было моей величайшей ошибкой» и вычеркнул постоянную из своих уравнений. А зря. Но об этом мы расскажем чуть позже. А пока отметим, что удаление галактик, которое происходит во все стороны от нас, не означает, что наша Галактика занимает какое-то особое положение во Вселенной. Точно такая же картина «разбегания» галактик будет наблюдаться и для любой другой галактики

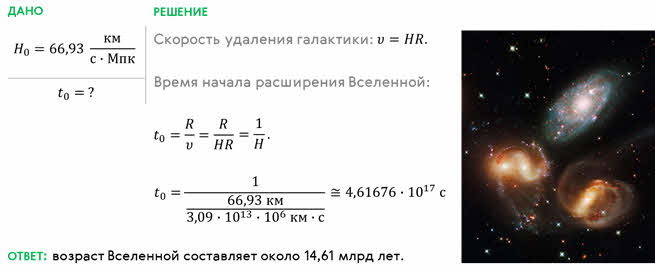

Для определения примерного времени начала наблюдаемого расширения Вселенной можно воспользоваться постоянной Хаббла.

Таким образом, расширение Вселенной началось примерно 14,61 млрд лет назад, что не так уж и далеко от истины.

Но вернёмся к работам Фридмана и Хаббла. Итак, их работы показали, что в прошлом расстояние между галактиками было очень и очень мало. Более того, расчёты, проведённые на основе космологических моделей Фридмана, указывали на то, что в момент начала расширения вещество Вселенной должно было иметь бесконечно большую плотность, заключённую в бесконечно малом объёме.

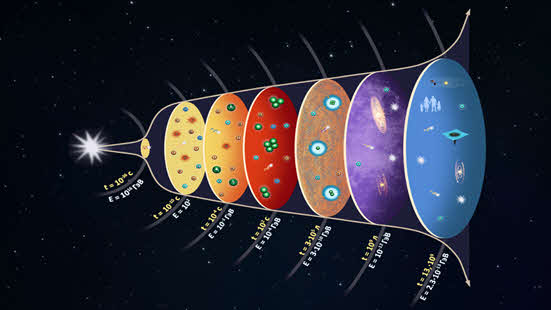

В связи с этим, независимо друг от друга бельгийский священник Жорж Леметр и советско-американский физик Георгий Антонович Гамов предложили новую космологическую модель «горячей Вселенной». В соответствии с ней на ранних стадиях расширения Вселенная характеризовалась не только высокой плотностью вещества, но и его высокой температурой. То есть не существовало ничего: ни материи, ни пространства, ни времени. Четыре фундаментальных взаимодействия объединены в одно. Такое состояние материи принято называть космологической сингуля́рностью. Считается, что в это время вещество имело планковскую энергию (10 19 ГэВ), планковский радиус (10 –35 м), планковскую температуру (10 32 К) и планковскую плотность (

Затем произошло нечто, что мы сейчас называем Большим взрывом.

Через 10 –43 секунды после Большого взрыва гравитационное взаимодействие отделилось от объединённого электрослабого и сильного взаимодействия. Спустя ещё 10 –8 секунды отделились друг от друга сильное и электрослабое взаимодействия. И в этот же момент началось скачкообразное расширение Вселенной, которое называется инфляционным. Оно продолжалось всего около одной миллисекунды (до отметки в 10 –32 с). После чего все четыре фундаментальных взаимодействия начали существовать отдельно друг от друга. А Вселенная представляла собой кварк-глюонную плазму с лептонами, фотонами и бозонами Хиггса. Примерно через 0,1 мс после запуска механизма рождения Вселенной, кварки слились в элементарные частицы — протоны и нейтроны.

Начиная с 4 минуты Вселенная остыла до такой степени, что начали образовываться стабильные ядра водорода и гелия. Спустя 5 минут после начала расширения термоядерные реакции прекратились. В таком состоянии Вселенная находилась около 380 тысяч лет. За это время её температура снизилась настолько, что стало возможным существование стабильных атомов лёгких элементов.

Через миллион лет после Большого взрыва наступила эра вещества, когда стало развиваться многообразие нынешнего мира. А примерно через миллиард лет началось формирование галактик, звёзд и планет. Вселенная стала похожа на то, что мы видим сейчас.

Самым эффектным результатом теории «горячей Вселенной» стало предсказание реликтового излучения — фотонов, образованных через 380 тысяч лет после Большого взрыва, когда Вселенная стала прозрачной. Поэтому образовавшиеся в это время фотоны избежали рассеяния, и до сих пор достигают Земли через пространство продолжающей расширяться Вселенной. По оценкам учёных температура этого остаточного излучения должна быть не более 3 К.

Удивительно, но в 1964 году таинственное реликтовое излучение было обнаружено американскими радиоастрономами Анро Пензиасом и Робертом Уилсоном. При этом максимум излучения приходился на длину волны в 1 мм, что согласно закону смещения Вина соответствует температуре в 2,7 К. Таким образом, теория Га́мова была полностью подтверждена и стала общепризнанной.

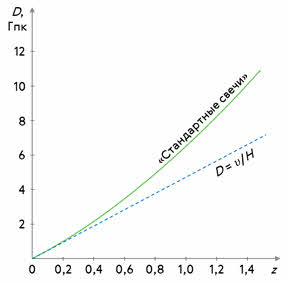

Казалось бы, на этом всё. Но Вселенная только усмехнулась и поставила перед учёными новую задачу: как в дальнейшем будет происходить расширение? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо было найти зависимость скорости удаления галактики от расстояния до неё. Казалось бы, нет ничего проще, если использовать закон Хаббла. Но в конце 90-годов ХХ в. было обнаружено, что в удалённых галактиках, расстояние до которых было определено по закону Хаббла, сверхновые звёзды имеют яркость ниже той, которая им полагается. Это указывало на то, что в действительности расстояние до галактики больше расчётного значения. А это указывало только на одно: Вселенная не просто расширяется, она расширяется с ускорением.

Учёным пришлось пересмотреть все свои старые выводы и предположить, что наблюдаемое ускорение создаётся неким ранее неизвестным видом материи, которая обладает свойством антигравитации. Так появился гипотетический вид энергии, названный тёмной энергией, и описываемой космологической постоянной «Лямбда» в уравнениях Эйнштейна. Как шутили некоторые астрономы: великий и ужасный лямбда-член Эйнштейна вернулся в уравнения общей теории относительности.

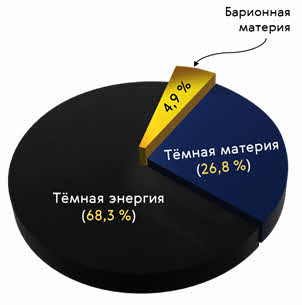

Дальнейшие наблюдательные данные показали, что тёмная энергия практические равномерно заполняет пространство Вселенной. Более того, в марте 2013 года по данным изучения реликтового излучения космической обсерваторией «Планк» было установлено, что общая масса-энергия наблюдаемой Вселенной состоит на 68,3 % из тёмной энергии и на 26,8 % из холодной тёмной материи.

На основании этих данных учёными была предложена новая космологическая модель Вселенной — модель ΛCDM (от английского Lambda-Cold Dark Matter). Новая модель позволила также уточнить возраст Вселенной — (13,799 ± 0,21) миллиарда лет.

Таким образом, развитие современной космологии в очередной раз показало безграничные возможности человеческого разума, способного исследовать сложнейшие процессы, которые происходят во Вселенной на протяжении миллиардов лет.

Источник