Субудай багатур всадник покорявший вселенную

Посвящаю эту книгу памяти моих дедов, простых русских крестьян,

Злыгостева Сергея Ивановича и Гулина Александра Ивановича

О Великой монгольской империи XIII–XIV веков и ее Великом создателе Чингисхане написано столько научных монографий и статей, художественных романов и повестей, отснято столько документальных и художественных фильмов, что одному человеку для того, чтобы переработать и осмыслить все эти горы информации, наверное, понадобилось бы столько же лет, сколько существовала сама эта империя. И, в принципе, кажется, что уже сказано все, что можно было сказать и о самом Чингисхане, и о созданном его гением и волей Монгольском государстве, по своим территориальным масштабам и историческим последствиям не имевшем ничего равного в евразийской истории. И даже маятник исторического познания и оценки этого исторического феномена прошел свою амплитуду: от полного негатива в XIX — первой половине XX веков до апологетики на рубеже XX и XXI столетий. Апофеозом динамики общественного мнения относительно роли Чингисхана в мировой истории, наверное, явилось признание его одним из величайших исторических деятелей II тысячелетия и возведение ему грандиозного памятника в Китае.

Но вот в чем состоит «парадокс» научного познания? Прежде всего, в том, что его горизонты не имеют пределов. История как объект познания неисчерпаема. Человечество, чем дольше оно пребывает на этой Земле, тем больше интересуется своим прошлым. Последнее, слава богу, не «парадокс», а непреложный закон бытия. И это составляет основное условие существования исторической науки как части духовного и интеллектуального пространства человеческого бытия, а ученых-историков — как создателей и наполнителей этого пространства. Правда, с сожалением следует отметить, что современная историческая наука пребывает в состоянии некоего забвения основных постулатов своего предназначения и статуса перед лицом общества. А они, эти постулаты, были в свое время выработаны и сформулированы великими представителями российской научной элиты. И гласят они следующее:

Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе? Что за искусство, которого произведениями могут наслаждаться только немногие специалисты? Ведь надо же помнить, что не люди существуют для науки и искусства, а что наука и искусство вытекали из естественной потребности человека наслаждаться жизнью и украшать её всевозможными средствами.

Я желал бы, чтобы наука не оставалась под спудом, а распространялась из университета во все стороны, чтобы она могла светить и тем, кто бредет по темной дороге невежества. Избранники, занимающиеся наукой, должны смотреть на знание, как на доверенное им сокровище, составляющее собственность всего народа.

Что бы ни говорили и ни писали сейчас о советской исторической науке, но она стояла лицом к широкому читателю. Обращаясь к интересующей нас теме — истории монгольских завоеваний и Монгольской империи, мы не можем не вспомнить научно-популярные книги чл. — корр. АН СССР В. Т. Пашуто и В. Каргалова, посвященные монгольскому нашествию на Русь. Да, это были «идеологически выдержанные» для своего времени работы, но они, написанные академическими учеными, но ясным, доступным языком, насыщенные богатым иллюстративным и картографическим материалом, формировали у читающей публики устойчивое мнение о монгольском нашествии, «татаро-монгольском иге», Золотой орде как об историческом зле и вселенском бедствии для Руси. И в этом они своей цели достигали. Апофеозом «классически-негативной» оценки роли и места монгольского нашествия в истории России и всей Восточной Европы явился нашумевший в свое время роман-эссе писателя В. Чивилихина «Память».

В «перестроечное и постперестроечное» время выдающийся российский историк А. Н. Гумилев получил возможность (и блестяще ее реализовал) качнуть маятник общественного мнения в противоположную сторону, опубликовав серию ярких (во многом также эссеистических) книг, посвященных исторической реабилитации и монгольского нашествия, и Золотой орды. Книги знаменитого автора, изданные колоссальными тиражами, вполне доступны, увлекательны по своему содержанию и языку изложения, но… столь же субъективны, как и книги советских авторов, посвященные золотоордынскому периоду в истории России (правда, с «обратным знаком»).

Эстафету восстановления исторической справедливости относительно Великой Монгольской империи и Золотой орды сейчас несут татарские историки. Но, опять-таки, осуществляют они это на уровне малотиражных академических изданий, практически недоступных для массового читателя.

Однако известно, что «сон разума порождает чудовищ». И они появляются в виде издаваемых чудовищными тиражами псевдоисторических опусов квазиисториков Носовского и Фоменко, в том числе посвященных и истории Золотой орды.

В условиях недостаточного информационно-образовательного поля в области истории общество «рождает собственных Платонов» — историков не по формальным признакам, не по академическим чинам и званиям, а по внутренней потребности и призванию, может быть и не всегда реализованному. Автор предлагаемой книги «Субэдэй. Всадник, покорявший вселенную» — один из них.

Я не ставлю своей целью излагать здесь биографию В. А. Злыгостева, скажу только, что в его жизни было довольно тесное соприкосновение с историей, уже — с археологией. Это ли повлияло на формирование отношения автора к исторической науке или сыграли свою роль еще какие-то факторы, судить не берусь. Но когда после многих лет отсутствия контактов В. А. Злыгостев появился в моей жизни, держа в руках довольно объемную рукопись своей книги, первая моя реакция была — удивление. Затем — некий внутренний скепсис (слишком много сейчас развелось графоманов от истории), но, но мере ознакомления с содержанием рукописи, скепсис уступил место вначале вновь удивлению, а затем (не побоюсь этого эпитета) — восхищению. Восхищению несколькими обстоятельствами, характеризующими автора. Во-первых, его умением, в уже, казалось бы, донельзя «заезженной» теме найти очень мало проработанный историками-профессионалами, но очень важный, с точки зрения понимания величия деяний Чингисхана и глобального характера созданной им империи, аспект — личность Субэдэя (одного из «четырех железных псов Чингисхана») и его роль в создании Великой Монгольской империи. Во-вторых, способностью автора (редкой для историков-дилетантов) проработать (причем критически) практически весь корпус имеющихся источников и огромное количество литературы по данной теме (сопровождающий текст книги справочный аппарат — тому наглядное свидетельство). В-третьих, также не очень часто встречающейся (даже среди историков-профессионалов) способностью к систематизации и логическому осмыслению информации, извлеченной из источников. И наконец, способностью ярким, образным языком изложить свое видение и главного героя исследования, и того исторического пространства, на фоне и в контексте которого жил и действовал Субэдэй-баатур.

Что прежде всего обращает на себя внимание при чтении книги? Автор знает и любит (не идеализирует!) своего героя. Восхищается им (иногда — чрезмерно). Очень четко представляет себе ту историческую ситуацию, в которой (и благодаря которой) расцвел полководческий и дипломатический гении Субэдэя. Умело и органично вписывает его личность в то историческое пространство, которое характеризовало евразийскую историю в конце XII — начале XIII веков (для этого нужно было «перелопатить» огромное количество источников и научной литературы, что В. А. Злыгостевым и было сделано). Язык автора? Книга научно-популярная, хотя и написанная в лучших академических традициях — с большим справочно-библиографическим аппаратом, сопровождающим буквально каждую страницу текста. Поэтому, несмотря на некоторые стилевые «фривольности», она читается легко, и течение мыслей автора вполне понятно, а главное — логично.

Источник

Глава вторая. Тумен Субэдэй-багатура

Глава вторая. Тумен Субэдэй-багатура

«После появления крупных контингентов воинов из консолидированных Чингисханом монгольских племен регулярной становится самая крупная армейская единица — тумен, насчитывающий, как правило, десять тысяч воинов. Командиров туменов (темников), как и тысячников, назначал сам каан. Однако в особых случаях такое назначение мог сделать или наместник Чингисхана, или командир отдельного корпуса или армии (состоявшей из нескольких туменов), который мог набирать воинов в завоевываемых местностях. В последнем случае такое назначение было временным, на период автономных действий такого отдельного корпуса, и требовало утверждения кааном после его возвращения» [6, с. 160]. В практике Субэдэя как командующего ему приходилось формировать крупные воинские соединения из местного населения, более-менее лояльного завоевателям и в Закавказье, и в Дешт-и-Кипчак, и в Китае.

Перед началом войны с империей Цзинь в постоянном ведении и непосредственном подчинении у Субэдэя находился тумен воинов. Возглавлять такое крупное воинское подразделение было очень почетно, но и ответственность за оказанное доверие была велика. Итак, наш герой, наряду с другими «военачальниками, вышедшими из простых солдат… стал командовать армией…[23] Командующему армией в знак его высокого положения давался большой барабан, в который разрешалось бить только по его приказу» [21, с. 35]. Кроме того, командиру тумена выдавался особый знак различия — пайцза. Пайцзы представляли из себя серебряные, позолоченные или золотые дощечки с изображением головы дракона или тигра и выдавались согласно званию или положению. У темника пайцза была «золотая с львиной головой. Кроме того у военачальников от тысячника и выше имелись личные знамена — бунчуки» [6, с. 166]. Субэдэй по распоряжению Чингисхана сам формировал то воинское подразделение, которым командовал. Вначале это была тысяча, ну а затем и тумен, который «собирался» по той же схеме.

Формирование начиналось всегда с десятки, которая «подбиралась строжайше. Это были либо люди одной юрты, либо, в крайнем случае, соседних. Они были родней, вместе росли, знали все друг о друге и чего можно ожидать от каждого в бою» [27, с. 37]. Представители различных племен, собранные в арбаны, будь то найманы, уйгуры, ойраты, кераиты и т. д., распределялись по разным сотням и тысячам, что исключало возможность ненужных контактов между недавними врагами монголов, и таким образом возможность заговоров или измены сводилась к минимуму. Впрочем, в войске Чингисхана, в котором за любую провинность можно было потерять голову, заговорщиков или недовольных не водилось. Ни один источник подобного не сообщает.

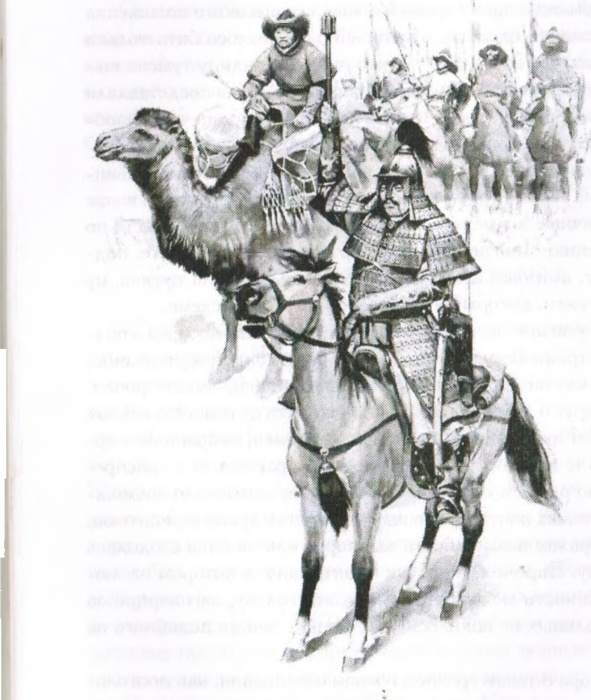

Монгольский военачальник [21, с. 23]

Но говоря о таком грозном боевом соединении, как монгольский тумен, нельзя забывать о главном, что состояло на вооружении этого самого тумена, а следовательно, и всего войска. Речь пойдет о монгольской лошади, без которой никакой империи от моря и до моря не было бы. Вот что по этому поводу пишет Лео де Хартог: «Военную мощь монголов составляли не только прекрасно обученные солдаты, но также лошади, которые были экипированы и никогда не подводили своих хозяев. Они были привычны к резко континентальному климату и особенностям окружающей среды. Приземистые и неказистые на вид животные с могучей шеей и толстой кожей благодаря своей силе и неприхотливости становились прекрасными помощниками, не требовавшими серьезного ухода во время кампаний. Эти небольшие лошади, вне всякого сомнения, способствовали блестящим победам монголов в тяжелой обстановке гористой местности и жестких погодных условиях. Лошади были неприхотливы. В условиях степи монголы могли иметь много лошадей» [4, с. 66]. Конечно же, в тумене Субэдэй-багатура с подвижным составом было все нормально, стоит только взглянуть на карту и проследить за маршрутами его походов и рейдов. Многие тысячи километров остались за его спиной, а крепконогие кони все несли и несли. История общения лошади и человека, насчитывающая несколько тысячелетий, подошла к своему определенному рубежу. Это была эра монгольского всадника, который знал цену тому, на ком он покоряет вселенную. Всего в состав тумена входило 30–40 тысяч голов лошадей и иных животных. На них передвигались, на них воевали ими питались. «Всякий раз, когда (татары) выступают в поход, каждый человек имеет несколько лошадей. [Он] едет на них поочередно, [сменяя их] каждый день. Поэтому лошади не изнуряются» [28, с. 69].

Выше было сказано, что без лошади никакой империи не было бы — не могла она возникнуть и без всадника. Без монгольского воина гении Чингисхана и Субэдэя так бы и сгинули в пучине истории, не окружай их эти сильные, выносливые, жестокие и в то же время абсолютно покорные воле своих господ люди, которым сама их природа, среда обитания и быт дали возможность перемещаться по суше, будь то степь, тайга или горы, в любое время года в любую точку той самой суши. «Монголы были идеально приспособлены для дальних путешествий — каждый воин вез с собой именно то, что было ему необходимо, и ничего больше. Кроме дэла, традиционного монгольского халата, они носили штаны, меховые шапки с ушами и сапоги с толстой подошвой. Кроме одежды, которая могла защитить воина в любую погоду, каждый из них вез с собой кремень, чтобы разводить костры, кожаные фляги для воды и молока, напильник для заточки оружия, аркан, чтобы ловить пленников или животных, иголку для починки одежды, нож, топорик и кожаный мешочек, в который все это паковалось. К тому же каждый арбан вез с собой небольшой шатер» [16, с. 185].

На момент вторжения в Северный Китай тумен состоял из двух видов экипированной кавалерии. Это «легковооруженные конники» и «тяжеловооруженная конница[24]» [27, с. 43]. И те, и другие имели по два, а то и по три лука для стрельбы на разные дистанции и по разным целям: «лук для дальней стрельбы легкими стрелами, для стрельбы по воинам в доспехах, лук с тяжелыми стрелами с закаленными наконечниками» [27, с. 43]. В колчанах, которых у монгольских воинов было также два или три, находилось суммарно 60-100 стрел, плюс «тридцать железных наконечников в запасе» [27, с. 43].

Кроме того, на вооружении были дротики, пики, часто с крюком или петлей, топоры и палицы. Вообще, среди оружия ближнего боя у монголов зафиксированы все виды рубяще-колющего оружия: мечи, палаши, сабли. Из защитного вооружения они имели щиты, панцири-хуяги и ламиллярные доспехи[25] [6, С. 185–189], а также шлемы разных модификаций и «кожаные доспехи для коня» [27, с. 44].

Если сравнивать вооружение монголов и их ближайших противников чжурчжэней, а также рекрутируемых последними китайцев, можно говорить об определенном паритете в ударном и рубяще-колющем вооружении, более слабом защитном доспехе у монголов и многократном превосходстве их в метательном вооружении. Из разных типов луков монголы выпускали прицельно также разноснаряженные стрелы на дистанцию в 150, 200, 300 и более метров[26]. Точность стрельбы была высочайшая, что говорит о том, что лучники и в редкие дни мирной жизни постоянно упражнялись.

Все монгольское войско или отдельно взятый тумен, который, в сущности, являлся копией всей армии, всегда были готовы к войне, никогда не прекращая учений и маневров. Причем маневры проводились и с чисто хозяйственными целями, например, массовые облавные охоты на диких животных, польза от которых была двойная: во-первых, отлаживание действий кавалеристов в условиях, максимально приближенных к боевым, во-вторых, мясо для пищи. По окончании подобного мероприятия происходил анализ действий тех или иных отрядов, их командиров или отдельных рядовых, как после войсковой операции.

Субэдэй-багатур был взыскательными и чрезвычайно строгим военачальником. За малейшее нарушение дисциплины, неверное исполнение приказа, необоснованное отступление он должен был карать своих подчиненных согласно законам, установленным Чингисханом[27]. Субэдэй был из тех высокопоставленных командиров, который мог залезть в походный кожаный мешок любого воина и проверить его содержимое: все ли необходимое имеется для похода. Если у кого-то не хватало… иглы, дело могло кончиться казнью перед строем, причем сам Субэдэй мог, рубанув наотмашь, развалить виноватого от плеча до пояса на страх другим и дисциплины ради. Жестокий век!

В феврале 1211 года тумен Субэдэя располагался в одном переходе от ставки Великого каана, по приказу которого он готов был кинуться в пекло будущей войны с чжурчжэнями, да и с кем угодно. Очень скоро не только центрально-азиатские племена и тангуты почувствуют страшную мощь сплоченных дисциплиной и преданностью хану туменов. Надвигалась мировая война, в которой монгольский всадник будет господствовать на просторах Евразии. А сам тумен можно будет назвать оружием массового поражения XIII века, если хотите, атомной бомбой той эпохи.

Источник