Мухи, Иван Иванович, Альберт II и ещё 10 животных, побывавших в космосе

Экспериментальное изучение космоса — один из самых трудоёмких процессов в истории человечества. Многие из первопроходцев рисковали жизнью ради очередной страницы в летописи «космических достижений». Так уж сложилось, что среди героев, имена которых вписаны в историю изучения околоземного пространства золотыми буквами, были не только люди, но и животные, в отличие от «космонавтов разумных» отнюдь не добровольно ставшие инструментом удовлетворения космических амбиций человеческой цивилизации. Некоторые из животных, о которых вы прочтёте здесь, после судьбоносного полёта вернулись на Землю, а другим повезло меньше — их слава стала посмертной.

1. Плодовые мушки

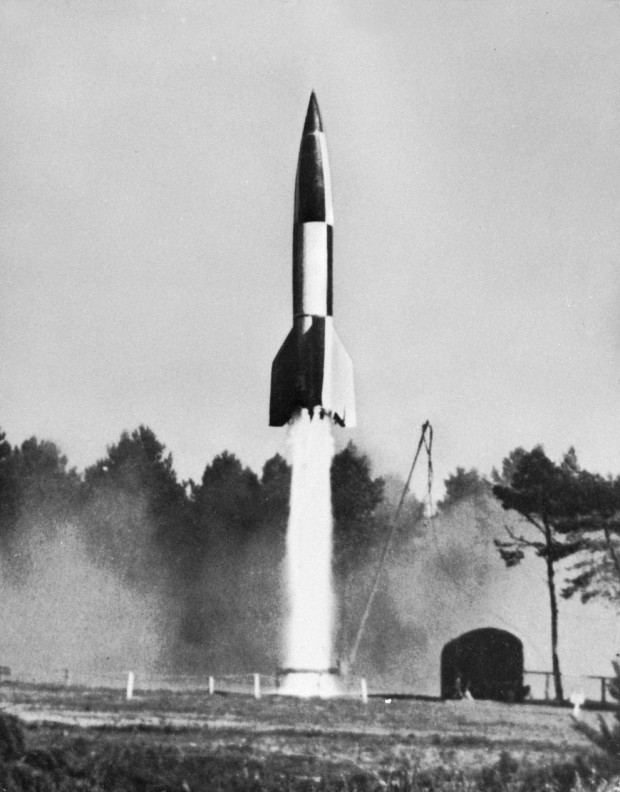

Самыми первыми живыми существами, покинувшими нашу планету, стали обычные плодовые мушки-дрозофилы. 20 февраля 1947-го года Соединённые Штаты запустили ракету «Фау-2» с крошечными космонавтами на борту для изучения воздействия солнечной радиации на живые организмы. Эксперимент прошёл удачно: достигнув высоты 109 км, дрозофилы вернулись на Землю целыми и невредимыми.

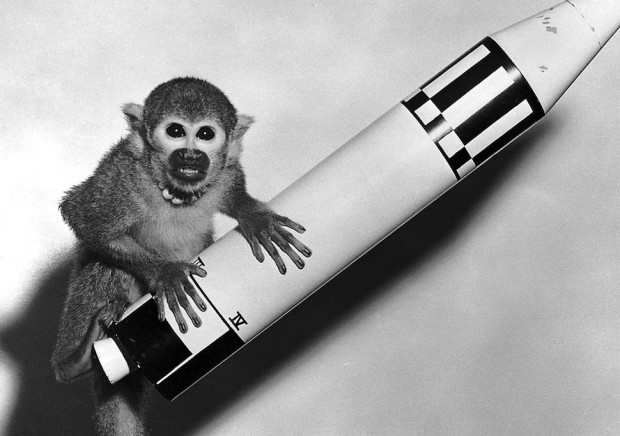

2. Альберт II

Через два с лишним года после успеха плодовых мушек, 14 июня 1949-го, на «Фау-2» в космос отправился Альберт II — небольшой макак-резус. Ракета поднялась на высоту около 134-х км, однако при снижении Альберту не повезло — возникли неполадки с парашютом, в результате чего макак стал одной из первых жертв освоения космоса.

3. Альберт V

Ещё один труженик околоземного пространства по имени Альберт, но не обезьяна, а мышь, погиб 31 августа 1950-го года в результате неудачной посадки после полёта на «Фау-2» Причиной катастрофы снова послужила неисправность парашюта.

4. Дезик и Цыган

Двум псам суждено было стать первыми собаками, побывавшими в космосе. Полёт Дезика и Цыгана, состоявшийся 22 июля 1951-го года, продолжался, в общем, около 20-ти минут, после чего собаки благополучно вернулись на родную планету. Один из псов, Цыган, получил при посадке незначительную травму, ободрав живот, однако в остальном животные чувствовали себя превосходно.

К сожалению, Дезик погиб спустя всего неделю после этого старта — из-за отказа парашютной системы он и его напарница, собака по имени Лиса, погибли от удара о землю.

После этого инцидента Цыгана решили не допускать к полётам, поэтому после судьбоносного полёта кобель прожил более десяти лет и отличался, по свидетельствам современников, на редкость скверным и сварливым характером.

5. Лайка

3 ноября 1957-го года стало важным, но и одним из самых трагичных этапов в освоении космоса. В половине шестого утра по московскому времени собака по имени Лайка отправилась на орбиту Землю в космическом аппарате «Спутник-2». Лайка впервые в истории достигла орбиты и успела совершить четыре витка вокруг Земли, однако погибла из-за перегрева, вызванного просчётами в конструкции спутника и отсутствием системы терморегуляции уже через 5–7 часов после старта, хотя изначально предполагалось, что она проведёт в космосе неделю.

Эксперимент вызвал живую, но преимущественно негативную реакцию мировой общественности. «The New York Times» писала о Лайке: «Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака» (номер от 5 ноября 1957-го года). СССР долгое время скрывал гибель собаки, целую неделю публикуя данные о «самочувствии» мёртвой Лайки, после чего её, согласно официальной версии, «усыпили».

Гибель Лайки доказала: пребывание на орбите неопасно для живых организмов, что ознаменовало собой начало нового этапа освоения околоземного пространства — орбитальных космических полётов.

6. Гордо, Мисс Эйбл и Мисс Бэйкер

Ответом Соединённых Штатов на полёт Лайки стали запуски ракет «Юпитер-АМ» с обезьянами на борту. Первым американским животным, достигшим земной орбиты, стала саймири (род цепкохвостых обезьян) Гордо: 14 декабря 1958-го года обезьяна поднялась на высоту около 500 км, выдержав перегрузки в 10G при взлёте и 40G при снижении, однако капсула с приматом после 15-ти минут пребывания на орбите упала в океан.

Через пять месяцев после путешествия Гордо, 28 мая 1959-го, на орбиту отправились макака-резус по имени Мисс Эйбл и беличий саймири Мисс Бэйкер, которые провели в невесомости 9 минут и вернулись на Землю целыми и невредимыми. Мисс Эйбл скончалась три дня спустя при извлечении одного из электродов — вероятно, исследователи не рассчитали дозу анестезирующего препарата, введённого обезьяне, зато её напарница дожила до 1984-го года и умерла от старости в возрасте 27-ми лет.

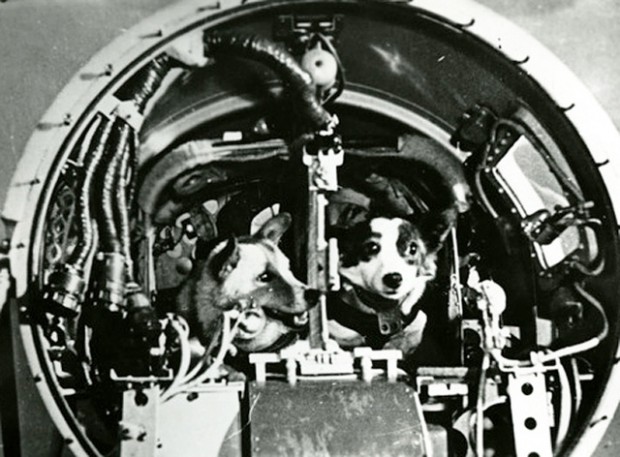

7. Белка и Стрелка

Пожалуй, самые знаменитые из животных, которым покорился космос, Белка и Стрелка не только оставили заметный след в истории космических полётов, но и стали настоящим феноменом массовой культуры — советским собакам-космонавтам посвящены множество литературных, музыкальных и кинематографических произведений.

Белка и Стрелка отправились в судьбоносное путешествие с космодрома Байконур 19 августа 1960-го года, их полёт на аппарате «Спутник-5» продолжался более 25-ти часов, за это время собаки и их попутчики — 40 лабораторных мышей, две крысы, некоторые виды насекомых, растений, грибковых культур, микробов и также семена пшеницы, гороха, лука и другие био-объекты — совершили 17 полных витков вокруг Земли, преодолев 700 тыс км.

Кстати, первыми животными, вернувшимися с орбиты, вполне могли стать другие собаки: основным экипажем в эксперименте были беспородные дворняги Чайка и Лисичка, которые погибли при неудачном запуске 28 июля 1960-го года. После этого решено было задействовать дублёров, которым в итоге и достались все лавры, а всего для участия в опытах было отобрано 12 собак.

После возвращения на Землю Белка и Стрелка прожили долгие годы, а Стрелка даже принесла потомство и одного из щенков, самку по имени Пушинка, Никита Сергеевич Хрущёв подарил Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy), супруге президента США Джона Кеннеди.

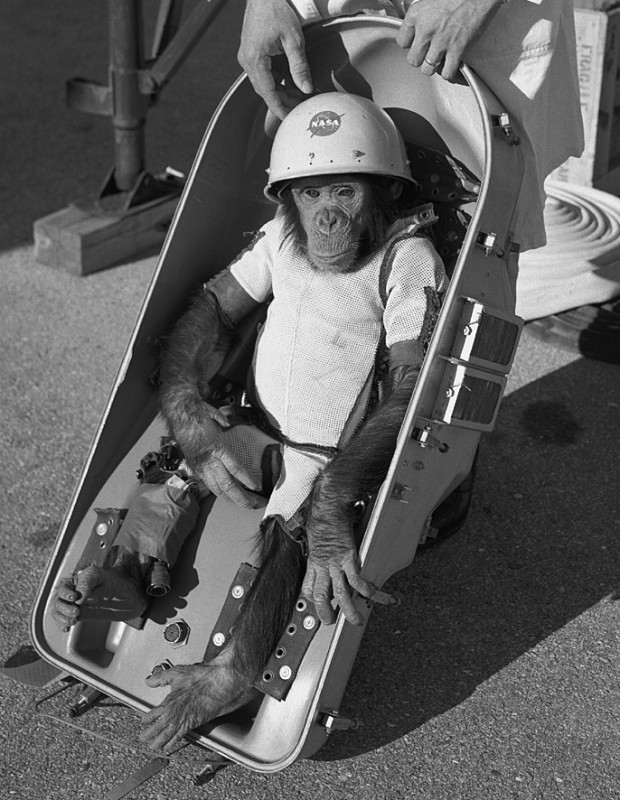

8. Шимпанзе Хэм

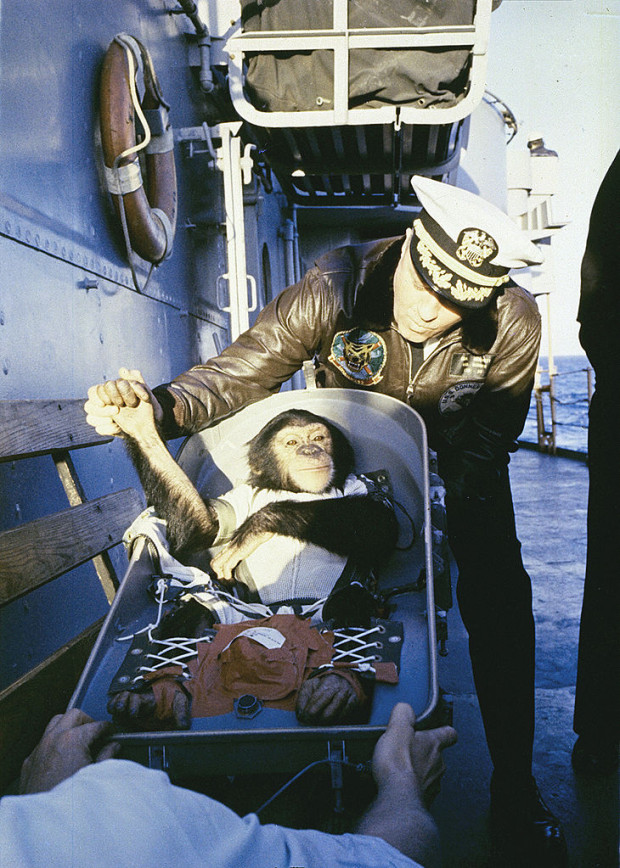

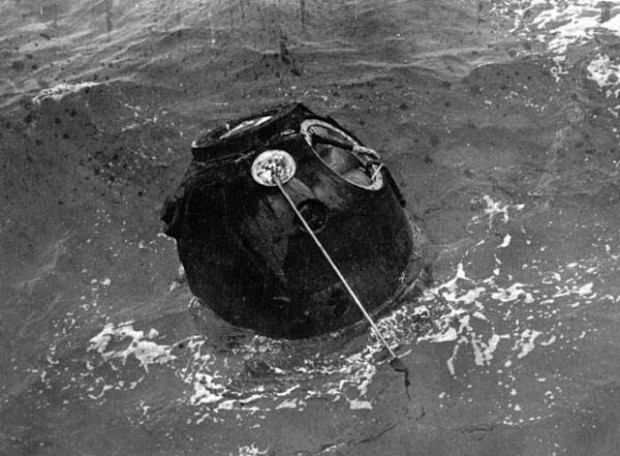

Четырёхлетний Хэм стал первым человекообразным приматом, вернувшимся с околоземной орбиты. Его полёт на космическом корабле «Меркурий-Редстоун-2» состоялся 31 января 1961-го года. Капсула с шимпанзе была запущена с космодрома на мысе Канаверал, и в ходе полёта длительностью 16 минут и 39 секунд Хэму пришлось справиться с «нештатной ситуацией» — примат должен был не позднее, чем через пять секунд после вспышки синего цвета потянуть за определённый рычаг, и обезьяна справилась с задачей блестяще.

Таким образом, исследователи выяснили, что на орбите животное сохраняет способность адекватно реагировать на раздражители. После приводнения в Атлантическом океане капсулу с шимпанзе нашли и подняли на борт спасательного судна. Хэм скончался 19 января 1983-го года в возрасте 26-ти лет.

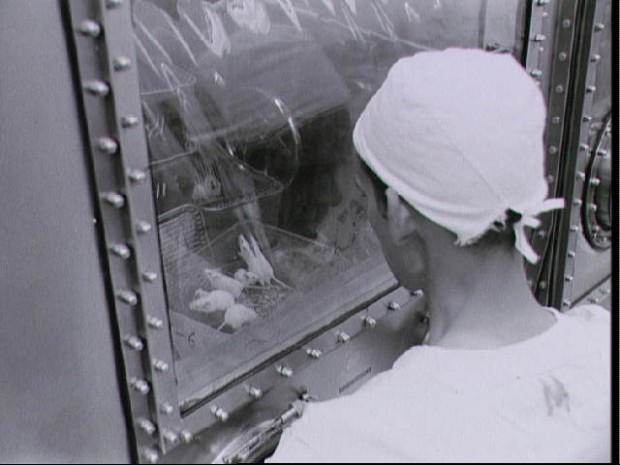

9. Чернушка, морские свинки и Иван Иванович

9 марта 1961-го года состоялся запуск космического аппарата, разработанного для отправки в космос человека: «Спутник-9» был прототипом знаменитого корабля «Восток», благодаря которому наш соотечественник первым из людей взглянул на родную планету с орбиты.

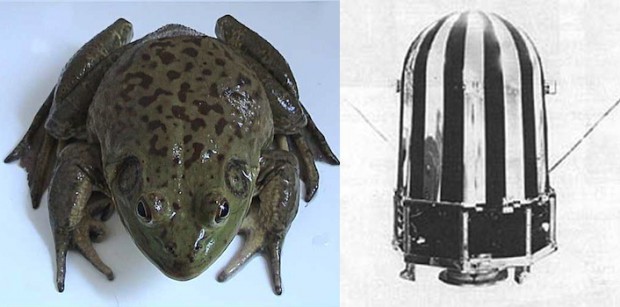

На борту «Спутника-9» находились собака Чернушка, несколько морских свинок, лягушки, мыши, а также манекен, которого прозвали Иван Иванович. После совершения одного витка вокруг Земли аппарат начал снижение и благополучно доставил путешественников на Землю.

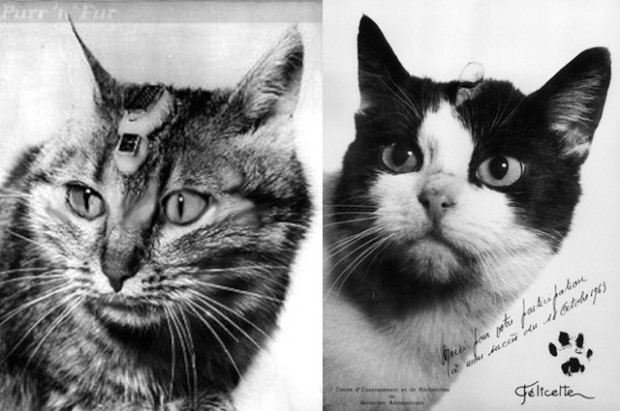

10. Кошка Фелисетт

Этой кошке выпала честь стать первым представителем семейства кошачьих, вернувшихся с орбиты. Изначально на роль первого мяукающего космонавта французские учёные готовили кота Феликса, однако непосредственно перед стартом кот сбежал, поэтому исследователи в срочном порядке стали искать замену. В итоге в космос отправили обыкновенную неподготовленную кошку Фелисетт, которая жила на космодроме, и вряд ли предполагала, что станет первой и единственной «астрокошкой» (как её прозвали газеты) в истории.

18 октября 1963-го года Фелисетт стартовала с космодрома Хаммагир, расположенного в пустыне Сахара на территории Алжира. Ракета «Вероника-47» достигла высоты около 200 км, а затем капсула с кошкой отделилась от разгонного модуля и начала снижение — весь полёт продолжался не более четверти часа. После приземления неподалёку от места запуска учёные извлекли Фелисетт из капсулы, однако тщательно исследовать её состояние после нахождения в околоземном пространстве не удалось: вскоре после знаменательного путешествия кошка сбежала, так что впоследствии французы отказались от идеи отправки кошек космос.

11. Черепахи, черви и компания

Первыми животными, выжившими после полёта вокруг Луны, стали две черепахи, несколько мучных червей, мушек и бактерий. 15 сентября 1968-го года эта компания отправилась в полёт на космическом аппарате «Зонд-5», обогнула спутник Земли и спустя неделю вернулась домой. Черепахи при этом потеряли примерно 10% от массы тела, но в целом никаких физиологических отклонений у животных замечено не было. К сожалению, об этом достижении советской космонавтики быстро забыли — всего через три месяца американцы смогли высадиться на Луне, что затмило собой полёт черепах и червей.

12. Лягушки-путешественницы

9 ноября 1970-го года космическим кораблём «The Orbital Frog Otolith» («OFO-A») на орбиту были доставлены две лягушки, с помощью которых учёные изучали механизм приспособление вестибулярного аппарата к условиям невесомости.

13. Пауки и рыба

Первые пауки, а вместе с ними и первая рыба появились на околоземной орбите 28 июля 1973-го года — отправка животных состоялась в рамках миссии «Скайлэб-3». В числе прочего, на первой американской орбитальной станции «Скайлэб» космонавты изучали плетение паутины в невесомости, а также влияние пребывания в космическом пространстве на нервную систему различных животных.

Источник

Летающие мифические существа

Своими корнями мифология уходит в далекую древность, когда человек отождествлял себя с природой и многие явления, происходящее в ней, объяснить не мог. Так появлялись мифы, мифические существа, о которых мы узнаем из дошедших до нашего времени наскальных рисунков, древних рукописей. Позднее, когда появилась письменность, мифы, предания, легенды стали записывать. В них есть мифические летающие существа, люди-великаны, страшные чудовища и непонятные явления. Человек всегда хотел летать — полет дает ощущение свободы, поэтому летающие существа присутствуют во многих сказках, преданиях, мифах и легендах.

Летающие существа в мифологии разных народов

Мир мифических существ не так уж и мал, просто мы знаем не всех. У каждого народа есть своя мифология, населенная фантастическими существами, о которых мы что-то слышали, читали, но это лишь малая частица удивительного мира, созданного человеком. Необычные существа живут до сих пор, и мы, храня мифы, помогаем им в этом.

Летающий конь — Пегас

Мифология греков богата необычными животными, человекоподобными существами, божественными созданиями. Установить достоверную историю их появления невозможно, поэтому версий их появления множество.

Аналогичная ситуация и с появлением Пегаса, мифического белоснежного коня с белыми или золотистыми крыльями, испускающими свет. Возник он тогда, когда погибла Медуза Горгона, его мать. Будто бы, как только Персей отрубил ей голову, из ее тела появился крылатый конь и воин Хрисаор. Покровителем Пегаса стал Зевс – властелин неба, метатель громов и молний.

В мифах есть и другие варианты рождения необычного коня: капли крови Горгоны, упавшие на землю, песок и кровь возлюбленной, смешанные Посейдоном. По более древней версии легенды конь возник из менструальной крови Медузы.

Название Пегас (бурный поток, течение) конь получил потому, что родился там, где начинается Океан и где владычествует Посейдон. По другому толкованию Пегас, Пегаш, пегашка, пегий – это окрас коня при рождении, а потом его шкура становится белоснежной. Преодолевать большие расстояния мифическому существу позволяли крылья, а скорость он набирал быстро, сделав всего лишь несколько шагов.

Музы, покровительствующие искусств и живущие на вершине горы Геликон, благосклонно относились к Пегасу и часто услаждали его слух прекрасным пением. Однажды во время небесного пения гора начала расти и Пегасу пришлось вмешаться – он, ударив копытом по вершине горы, остановил ее рост, а на месте удара забил источник. Позднее свежая чистейшая вода из источника дарила поэтам, художникам, музыкантам вдохновение, а на горе в честь девяти муз воздвигли храм.

Беллерофонт, сын Посейдона, смог поймать и взнуздать Пегаса после того, как Афина подарила ему уздечку из золота. Это позволило ему стать победителем в битве с Химерой — взмыв над ней он поразил ее сверху стрелой. Владея конем, Беллерофонт возжелал достигнуть вершин Олимпа, но разгневанный и возмущенный Зевс отправил овода, чтобы тот помешал полету. Укус был очень болезненным и, взвившись на дыбы от боли, конь сбросил седока.

Продолжая служить Зеву, Пегас доставлял ему на Олимп громы и молнии от Гефеста.

Интересно! Часто используемое выражение «оседлал Пегаса» применяется к человеку, написавшему вдохновляющие стихи. Чтобы оседлать мифического коня и стать поэтом нужно обладать уздечкой из золота, олицетворяющей чистую душу.

У древних греков магический конь стал эмблемой, позднее, в эпоху Возрождения изображения Пегаса появились на доспехах воинов, еще позже – в геральдике.

Гигантская птица Феникс

Мифологические птицы-гиганты в мифологии мира встречаются повсеместно. Где-то они дружелюбны, где-то настроены враждебно к человеку, но все несут какое-то символическое значение. Пожалуй, Феникс – самое известное мифическое летающее существо.

В странах Средиземноморья, Дальнего Востока и Европы у Феникса есть другие имена, и существует он в различных формах, но все они являются символом воскрешения. В образе огромной птицы можно увидеть черты орла, фазана, павлина.

Впервые необычная птица Феникс упоминается в трудах поэта Гесиода в VIII в. до н. э. Позднее Плиний описывал ее как очень грациозное существо со сверкающими перьями и хохолком на затылке. В других описаниях окраска птицы везде разная, но всегда присутствуют алые, красные и золотистые цвета. Вероятно, птица описывалась в разные периоды своей жизни, поэтому и есть расхождения.

Как считается, Феникс жил уединенно, вдали от человека, не причинял никому вреда и для существования ему нужен только воздух. Собираясь умирать, он летел туда, где жили люди – на Аравийский полуостров.

Интересно! Единого мнения о том, сколько жил Феникс, нет, но наиболее вероятна цифра – 1000 лет.

На полуострове он занимался поисками мирры, настойки опия, девясила и кассия, а после все эти ароматы уносил на крыльях в Финикию, где на самой высокой пальме устраивал гнездо из найденных благовоний. К рассвету гнездо было готово, и новый день птица встречала райским пением, глядя на яркое солнце. Горячие лучи поджигали специи, и сладкоголосая птица погибала в огне.

Спустя девять дней Феникс возрождался из пепла и, дождавшись, когда крылья станут крепче, улетал в город Гелиополь (Египет), унося с собой пепел родителя. Преодолевать долгий путь ему помогало множество птиц, следующих за ним. Оставив пепел на алтаре в храме Солнца, он улетал в восточные земли, где находился его уединенный дом.

Мифическая птица, как утверждают легенды, не умирает навсегда – она возрождается из пепла. У христиан Феникс символизирует вечную жизнь, возрождение, является символом победы над смертью. В мифологии славян Феникс присутствует в образе Жар-птицы и Финиста.

Фантастический грифон

Необычное мифическое летающее существо из фантастической жизни, похожее на льва и орла, встречается в мифах и легендах разных народностей. Птица с орлиной головой, крыльями на львином теле и когтями на 4-х лапах – грифон – олицетворяет господство над воздушными и земными стихиями.

О внешности мифической птицы известно, что спереди она красная, сзади черная, на спине есть белоснежные крылья, способные складываться в любой момент. Жилищем ей служило гнездо из золота, устроенное на недоступной вершине высокой горы.

Сила и когтистые лапы давали возможность захватывать крупную добычу и поднимать ее высоко в воздух. Например, поднять лошадь с всадником или упряжку из двух волов не составляло для грифона никакого труда.

Взгляд полуптицы-полульва, направленный в глаза человека, наказывал или вознаграждал за содеянное, а издаваемые ею зловещие звуки истребляли живность на несколько миль вокруг.

Интересно! Необычная внешность мифического существа говорит о двойственности натуры – лев ответственен за реальный физический мир, а орел отвечает за духовный мир. Грифон соединил в себе черты сильного свирепого чудовища и судьи, творящего на Земле справедливость.

Первые рассказы о магической птице встречаются у Геродота. Он утверждал, что место обитания чудо-птицы находится в северной стране Гиперборее, где много золота, и она должна беречь и охранять его.

Грифон в мифах разных народов:

- в Древнем Египте у грифона были крылья сокола, венец из золота на голове, и он изъявлял волю бога небес – Гора – человеку, затем стал символом воинства и помогал достичь победы в ратных делах;

- у древних греков грифон был огромной разумной птицей, олицетворяющей борьбу духа и слабой плоти человека, размеры огромного существа были сопоставимы с размерами восьми львов, а сила превышала силу ста орлов;

- древние римляне изображали птицу на шлемах как символ благородства и гордости, на гербах знати грифон обозначал связь с богами;

- для скифов птица-чудовище была существом недоверчивым и злопамятным, преследующим человека за кражу из гнезда золота и драгоценностей, ее изображали на стенах домов, мечах и стрелах для защиты;

- у славянских народов в образе льва олицетворялось Солнце, а в образе орла передавалась безграничность, мощь и сила небес;

- так же славяне утверждали, что грифон не терпит лошадей и истребляет их при любой возможности, что к человеку и к богам он благосклонен, что там, где он обитает, растут золотые яблоки и, съев хотя бы одно из них, можно стать мудрым и вечно молодым.

В среде тех, кто увлекается мифологией, бытует мнение, что грифоны существуют и поныне и убежищем им служат Гималаи. О мифических птицах рассказывается в фантастических произведениях, их изображают живописцы на своих полотнах, о них снимают фильмы и делают участниками компьютерных игр.

Ужасные гарпии

В мифах древних греков часто упоминаются необычные фантастические существа, похожие на женщин и на птиц. Птичье туловище с птичьими ногами и острыми когтями в верхней части было похоже на тело женщины с иссохшей сморщенной бледной кожей.

Существа, как описывалось, были покрыты слоем зловонной грязи, волосы взлохмачены и перепутаны, большие уши торчат в разные стороны, крючковатый нос усыпан множеством бородавок, а длинные крылья при полете издают громкий металлический звук.

Заметить их было сложно, потому что передвигались они очень быстро. Сначала слышался ужасный крик и ощущался отвратительный запах, и только потом уже видели тень страшного мифического существа, а потом и его самого.

В переводе с греческого языка гарпия — хищница, похитительница и у древних греков означала приближение несчастья.

Легенды о появлении гарпий:

- пять красивых прекрасных дочерей мифических великанов Тавманта и Электры в ужасных чудовищ превратил Зевс из-за их отвратительного характера;

- чудовища произошли от стоглавого змея, и часть из них уничтожил Геракл при свершении своих 12-ти подвигов;

- пролетая над теплым Эгейским морем, властелин северных холодных ветров Борей увидел на берегу красавицу нимфу и возжелал сделать ее своей женой, но получил отказ, за это он предрек ей рождение ужасных дочерей-чудовищ.

Направлял их для свершения наказания к провинившимся в чем-то людям Зевс. Гарпии наказывали жертву, оставляя без воды и еды, или забирали ее и разрывали когтями.

В Средневековье гарпии стали олицетворять жадность, прожорливость и нечистоплотность.

Сказочные феи

Феями у кельтов и германцев называли мифических существ, похожих на эльфов. У греков феи богини, на латыни «фея» обозначает судьбу.

В мифах фея – это создание с маленькими крыльями, живущее в лесу, в горах и ручьях. Чаще всего они молоды и красивы, но встречаются и страшные старухи, и мужчины-феи. Все они способны совершать чудеса, пользуясь волшебным предметом — палочкой, менять облик, превращаясь в любой предмет, неожиданно появляться и так же внезапно исчезать.

Девушки-феи описываются как красивые создания в одежде из цветочных лепестков с отливающими золотом волосами и просвечивающей тонкой кожей, нежными голосами. Мужчины-феи, наоборот, обладают непривлекательной, даже страшной внешностью как, например, тролли и гоблины.

Бóльшую часть времени чудесные создания проводят в развлечениях, танцуют, поют, играют на свирелях. Ночью, когда яркая луна освещает поляну, они собираются все вместе, и человек, попадая к ним, возвращается назад спустя длительное время, поскольку оно среди этих созданий течет по-иному.

Наряду с развлечениями феи изготавливают необычные вещи (плащ, шапка, сорочка, ковер), обладающие сказочными свойствами – их хозяин может появляться и исчезать неожиданно.

Чаще всего магическая сила несет добро, делая девушек красивыми и талантливыми, а мужчин сильными, отважными, умными. Но в мире фей есть и злые, недобрые – их называют черными феями. Свою черную магию они направляют против светлых сил добрых фей.

На заметку! Оберегом от чар фей служит ветка рябины, листок клевера, но обязательно четырехлистный, металлический предмет.

Обладая необычными способностями и неся, большей частью, добро, феи, в то же время, способны лукавить, озорничать, хитрить, поэтому романтическая связь человека с таким существом не всегда заканчивается хорошо.

Источник