Существует ли мультивселенная?

Представьте, что параллельные вселенные существуют. Как думаете, сколько их? И сильно ли они отличаются от Вселенной, в которой мы живем? На эти и другие не менее провокационные вопросы искал ответы выдающийся британский ученый Стивен Хокинг. Помните сериал «Путешествие в параллельные миры»? В нем студент-физик проводил эксперименты по исследованию гравитации, но вместо гравитационной машины случайно изобрел портал в параллельные вселенные. Вместе со своими друзьями и нечаянно попавшим в портал во время перемещения музыкантом, студент начал свое путешествие по бесчисленному множеству параллельных миров.

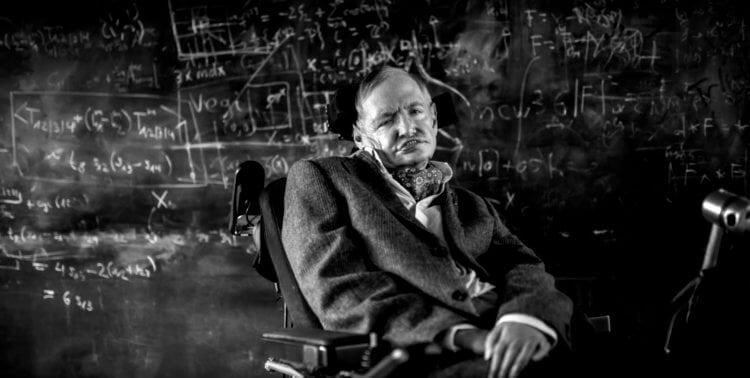

Стивен Хокинг, увы, подобный портал не изобрел. Однако, в соавторстве с физиком-теоретиком Томасом Хертогом из Левенского Университета (Бельгия), Хокинг придумал способ, который позволит человечеству ответить на животрепещущий вопрос — существуют ли параллельные вселенные?

Что такое мультивселенная?

Первым человеком, подразумевающим под мультивселенной бесконечное множество параллельных или альтернативных миров, стал писатель-фантаст Майкл Муркок. В саге под названием «Вечный воитель» Муркок описал около двух десятков воплощений основного персонажа своих произведений. А сам термин придумал в 1895 году философ и психолог Уильям Джеймс, который вкладывал в него совсем иной смысл, а именно — пластичность восприятия действительности (не имеем понятия о чем он).

А вы читали 10 предсказаний Хокинга, которые он оставил в книге после своей смерти

Несмотря на то, что в научно-фантастической литературе идея о параллельных мирах и раньше описывалась многими авторами, сага Муркока вдохнула новую жизнь в теорию об альтернативных мирах. Начиная с 1970-х о мультивселенной не писал только ленивый. Вскоре к фантастам присоединились ученые.

Теория мультивселенной

Сторонниками теории о мультивселенной сегодня являются многие известные ученые. Среди них американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, британский физик-теоретик Брайан Грин, шведско-американский космолог и астрофизик Макс Тегмарк, а также физик-теоретик Мичио Каку, который написал о параллельных мирах одноименную книгу. В ней доктор Каку размышляет об устройстве Вселенной и рассказывает чем занимается современная физика.

Несмотря на столь именитых сторонников, теория мультивселенной — причина споров в научном сообществе. Мы можем сколько угодно размышлять о бесчисленных версиях самих себя, живущих в параллельных мирах, но дело в том, что никто пока не может это доказать или опровергнуть. Сегодня, благодаря предсмертной работе Стивена Хокинга у нас, наконец, появилась возможность узнать правду.

Отметим, что в своей научной работе физики опираются на господствующую сегодня теорию Большого взрыва.

Эхо Большого взрыва

Хокинг и Хертог предлагают отправить в космос зонд для исследования дальнего космоса. По задумке ученых, на космическом аппарате должен быть установлен специальный детектор для сбора информации. Но где они собираются ее искать?

Большой взрыв дал начало Вселенной почти 13,5 миллиардов лет назад. С тех пор она непрерывно расширяется и охлаждается. Стивен Хокинг и Томас Хертог разработали теоретическую модель, в которой Вселенная расширяется бесконечно и представили ее в виде двумерной голограммы.

Когда ученые приступили к работе, оба полагали, что все параллельные вселенные сильно отличаются друг от друга. Но в ходе исследования пришли к выводу, что скорее всего во всех параллельных мирах действуют одни и те же физические законы, поэтому они мало отличаются друг от друга.

Выходит, если сегодня утром в нашей Вселенной вы пили кофе, то в параллельный вполне могли пить апельсиновый сок. Никаких необычных форм жизни там, судя по всему, нет. Только другой вы и апельсиновый сок. При условии, что вы существуете в этой параллельной вселенной, конечно.

Но вернемся к Большому взрыву. Среди огромного количества энергии и радиации, появившихся в результате взрыва, в первые секунды после него возникло реликтовое излучение. Считается, что реликтовое излучение (которое часто именуют микроволновым фоновым излучением), обволакивают всю нашу Вселенную. Таким образом, оно может многое рассказать нам о ее истории.

Стивен Хокинг и его соавтор полагают, что мультивсленная, если она существует, должна была оставить след в реликтовом излучении. Его и должен будет обнаружить специальный детектор, установленный на космическом аппарате. Или не обнаружить — что, в свою очередь, будет означать, что никаких параллельных вселенных не существует.

А вы как думаете, существуют или нет параллельные вселенные? Делитесь своими мыслями в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Источник

Мультивселенная

Мультивселенная — структура, представляющая собой набор из множества вселенных. Концепция мультивселенной очень часто используется в различных вымышленных мирах. Существует не одна теория мультивселенной, но в фантастике наиболее распространены такие, которые подобны «многомировой интерпретации» или «кипящей мультивселенной». Мультивселенная высокого порядка называется Метавселенной.

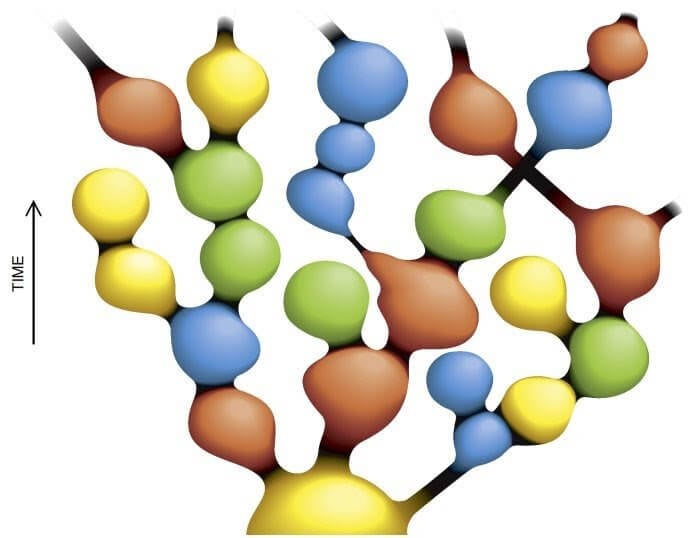

Даже незначительное событие, у которого возможен разный исход, приведет к появлению разных миров

Многомировая интерпретация — концепция, основанная на многомировой интерпретации квантовой механики, которая предполагает существование множества вселенных, находящихся в разных состояниях, но в которых действуют одни и те же физические законы, константами и мировые постоянные. Таким образом параллельные вселенные являются альтернативными возможностями, различными вариантами развития событий. Число миров обычно стремится к бесконечности, в соответствии с числом возможностей. Вселенные могут отличаться положением одного единственного кванта (хотя иногда может быть предусмотрена возможность существования даже абсолютно одинаковых миров), а могут отличаться друг от друга настолько, что потребуется вечность, чтобы обнаружить сходство. Все миры могут либо существовать сразу, либо некая изначальная вселенная может разделяться на бесчисленные варианты самой себя динамически, когда в ней происходят события, которые с той или иной вероятностью могут иметь разный исход. Стоит отметить, что вселенные в полноценном мультиверсе, даже если и являются разными вариантами одного и того же мира, не должны иметь прямой причинной связи друг с другом. То есть каждый мир имеет своё собственное пространство-время и уничтожение одной вселенной не приведёт к цепной реакции разрушения других реальностей, возникших из неё.

Миры, дрейфующие в мерном пространстве, проходят путь от рождения до смерти

Пузырьковая мультивселенная — концепция, предусматривающая существование полностью независимых миров (то есть не являющихся альтернативными возможностями одной и той же структуры), плавающих в неком вневселенском пространстве, подобно тому, как галактики плавают внутри вселенной. «Кипящей» такая мультивселенная называется потому, что в контексте наличия бесчисленных миров, которые постоянно рождаются и умирают (или, возможно, расширяются и сжимаются посредством Больших взрывов и Больших сжатий), пространство, в котором они все находятся, со стороны может напоминать колоссальную чашку кипящего супа. К этой же категории можно отнести любую концепцию, где помимо «основной» вселенной, существуют независимые (не альтернативные возможности) измерения, сравнимые с ней по размеру.

На самом деле существует огромное множество теорий мультивселенной разных уровней. Наиболее полные теории предполагают существование «Конечного Ансамбля», как максимально высокого уровня мультивселенной, где существуют любые вселенные, которые могут быть описаны математически, то есть не только всевозможные события, но и всевозможные мировые постоянные, всевозможные законы физики и любая размерность.

В контексте разрушительного потенциала, полноценной мультивселенной называется лишь та, что содержит бесконечное или стремящееся к таковому количество миров.

Источник

Мультивселенная

Мультивселенная (также мультиверс или мультиленная) — структура, представляющая собой набор из множества вселенных (от двух до бесконечности). Концепция мультивселенной очень часто используется в различных вымышленных мирах. Существует не одна теория мультивселенной, но в фантастике наиболее распространены такие, которые подобны «многомировой интерпретации» или «кипящей мультивселенной». Мультивселенная высокого уровня называется Метавселенной. Даже незначительное событие, у которого возможен разный исход, приведет к появлению разных миров Многомировая интерпретация — концепция, основанная на многомировой интерпретации квантовой механики, которая предполагает существование множества вселенных, находящихся в разных состояниях, но в которых действуют одни и те же физические законы, константами и мировые постоянные. Таким образом параллельные вселенные являются альтернативными возможностями, различными вариантами развития событий. Число миров обычно стремится к бесконечности, в соответствии с числом возможностей. Вселенные могут отличаться положением одного единственного кванта (хотя иногда может быть предусмотрена возможность существования даже абсолютно одинаковых миров), а могут отличаться друг от друга настолько, что потребуется вечность, чтобы обнаружить сходство. Все миры могут либо существовать сразу, либо некая изначальная вселенная может разделяться на бесчисленные варианты самой себя динамически, когда в ней происходят события, которые с той или иной вероятностью могут иметь разный исход. Стоит отметить, что вселенные в полноценном мультиверсе, даже если и являются разными вариантами одного и того же мира, не должны иметь прямой причинной связи друг с другом. То есть каждый мир имеет своё собственное пространство-время и уничтожение одной вселенной не приведёт к цепной реакции разрушения других реальностей, возникших из неё.

Примеры : Миры, дрейфующие в мерном пространстве, проходят путь от рождения до смерти Пузырьковая мультивселенная — концепция, предусматривающая существование полностью независимых миров (то есть не являющихся альтернативными возможностями одной и той же структуры), плавающих в неком вневселенском пространстве, подобно тому, как галактики плавают внутри вселенной. «Кипящей» такая мультивселенная называется потому, что в контексте наличия бесчисленных миров, которые постоянно рождаются и умирают (или, возможно, расширяются и сжимаются посредством Больших взрывов и Больших сжатий), пространство, в котором они все находятся, со стороны может напоминать колоссальную чашку кипящего супа. К этой же категории можно отнести любую концепцию, где помимо «основной» вселенной, существуют независимые (не альтернативные возможности) измерения, сравнимые с ней по размеру.

На самом деле существует огромное множество теорий мультивселенной разных уровней. Наиболее полные теории предполагают существование «Конечного Ансамбля», как максимально высокого уровня мультивселенной, где существуют любые вселенные, которые могут быть описаны математически, то есть не только всевозможные события, но и всевозможные мировые постоянные, всевозможные законы физики и любое количество размерностей.

Источник

Мультивселенная. Исключительно научный подход. Где правда, а где вымысел

Какой бы ни была Вселенная мы не способны собрать всю информацию о ней. Даже если Вселенная бесконечна, мы можем наблюдать лишь ограниченную ее часть. Однако, теоретическая физика выдвигает все более прогрессивные идеи. Согласно одной из них наша Вселенная — всего лишь одна из бесконечного множества ей подобных, которые находятся в одной большой Мультивселенной. В этом может быть что-то от науки, но несомненно есть и что-то чисто умозрительное, ничем не подкрепленное.

Сегодня ученые установили множество фактов о Вселенной, например, что она расширяется, знают свойства галактик, расстояния до них и т.д. Известно также, что вселенная раньше была меньше, а до нее был Большой Взрыв. Однако, Большой Взрыв не является началом Вселенной, ученые могут лишь проследить развитие Вселенной до него. Существуют вещи, которые Большим Взрывом не объясняются, здесь на помощь приходит космическая инфляция (быстрое первоначальное расширение).

В 1980-х годах были предложены различные теоретические последствия инфляции. В 1990-х, 2000-х и 2010-х годах они были подтверждены наблюдениями. Так, инфляция говорит о том, что до Большого Взрыва Вселенная была заполнена только энергией, которая заставляла пространство расширяться. В какой-то момент энергия превратилась в материю и энергию, что и привело к Большому Взрыву.

Возникшая в результате Вселенная Мультивселенной называться не может, если не учитывать квантовую природу всего, в том числе самой инфляции. Но если инфляция имеет те же свойства, что и квантовые поля, то мы приходим к неожиданному выводу. Инфляция не прекращается одномоментно и повсюду. Она прекращается только в некоторых местах, пространство же между этими местами продолжает расширяться.

Таким образом, должно существовать множество мест в пространстве, где инфляция переходит в Большой Взрыв с возникновением Вселенной. Эти Вселенные не пересекаются, т.к. пространство между ними продолжает расширяться. Наблюдаемая нами часть Вселенной — это часть пространства, где закончилась инфляция. В ненаблюдаемой части Вселенной таких мест должно быть много. Такова идея Мультивселенной. Нет никакой возможности проверить ее, но она основана на двух доказанных теориях — инфляции и квантовой физике.

Множество ученых на этом основании пишут статьи о параллельных мирах и как они могут быть связаны между собой. К науке такие теории имеют отдаленное отношение, но за неимением других, они пишут именно об этом. К таким теориям относится, например, теория струн. Она оперирует огромным набором параметров, значения которых никто не знает и даже не понимает как их рассчитать.

Мультивселенная не является научной теорией сама по себе. Это всего лишь теоретическое следствие (возможно, даже неизбежное) тех законов физики, о которых ученые уже знают. Любая теория, пытающаяся объяснить Мультивселенную, как теория струн, не дает ничего, что можно наблюдать или хотя бы попытаться начать искать.

Источник

Даже физиков раздражает теория мультивселенной

Что вы думаете по поводу мультивселенной? Вопрос не был совсем уж неожиданным для нашей импровизированной лекции за обеденным столом, но он застал меня врасплох. Не то, чтобы меня никогда раньше не спрашивали о мультивселенной, но объяснять теоретическую конструкцию – это одно, а объяснять свои чувства к ней – совсем другое. Я могу озвучить все стандартные аргументы и главные вопросы по мультивселенной, я могу ориентироваться в фактах и технических подробностях, но в результатах я теряюсь.

Физики не привыкли говорить о том, как они относятся к чему-то. Мы за твёрдое знание, количественные оценки и эксперименты. Но даже лучшие из беспристрастных анализов начинаются только после того, как мы решаем, в какую сторону нам идти. В зарождающейся области обычно возникает выбор из возможностей, у каждой из которых есть свои достоинства, и часто мы выбираем одну из них инстинктивно. Этот выбор определяется эмоциональными рассуждениями, стоящими над логикой. То, с какой позицией вы ассоциируете себя, это, как говорит физик из Стэнфордского университета Леонард Сасскинд, «больше, чем просто научные факты и философские принципы. Это вопрос хорошего вкуса в науке. И, как и все споры о вкусах, в нём участвуют эстетические чувства».

Сам я занимаюсь теорией струн, и одной из её особенностей является возможность существования множества логически непротиворечивых вариантов вселенных, отличных от нашей. Процесс, создавший нашу Вселенную, может создать и те, другие, что приводит к бесконечному количеству вселенных, где происходит всё, что может произойти. Последовательность рассуждений начинается со знакомого мне места, и я могу следовать завитушкам, которые проделывают уравнения в своём танце на странице, приводящем к этому заключению, но, хотя я представляю себе мультивселенную, как математическую конструкцию, я не могу поверить, что она вдруг выскочит из области теорий и проявит себя в реальности. Как я могу притворяться, что у меня нет проблем с бесконечным количеством копий меня самого, расхаживающих по параллельным мирам, и принимающих решения, как схожие, так и отличающиеся от моих?

Я не один такой двойственный. Дебаты по поводу мультивселенной были горячими, и она остаётся источником противоречий среди самых выдающихся учёных нашего времени. Дебаты по мультивселенной – это не просто обсуждение частностей теории. Это борьба по теме идентичности и результатов, по поводу того, на чём основывается объяснение, из чего состоит доказательство, как мы определяем науку, и есть ли во всём этом смысл.

Когда бы я ни рассказывал о мультивселенной, на один из неизбежно возникающих вопросов у меня есть ответ. Живём ли мы во вселенной или мультивселенной, эти классификации относятся к масштабам, размер которых выходит за рамки воображения. Вне зависимости от результата, жизнь вокруг нас не изменится. Так какая разница?

Разница есть, поскольку то, где мы находимся, влияет на то, кто мы есть. Разные места приводят к разным реакциям, из которых возникают различные возможности. Один объект может выглядеть по-разному на разном фоне. Мы определяемся тем пространством, которое мы населяем, гораздо большим количеством способов, чем мы осознаём. Вселенная – это предел расширения. Она содержит все места действия, все контексты, в которых мы можем представить бытие. Она представляет общую сумму возможностей, полный набор всего, чем мы можем быть.

Измерение имеет смысл только в системе отсчёта. Числа очевидно абстрактны, пока им не назначены единицы измерения, но даже такие размытые определения, как «слишком далеко», «слишком маленький», «слишком странный» подразумевают некую систему координат. Слишком далеко подразумевает точку отсчёта. Слишком маленький относится к шкале. Слишком странный подразумевает контекст. В отличие от всегда объявляемых единиц измерения, система отсчёта предположений определяется редко, но всё-таки значения, присваиваемые вещам – объектам, явлениям, опыту – откалиброваны по этим невидимым осям.

Если мы обнаружим, что всё что мы знаем и можем узнать, находится всего лишь в одном из карманов мультивселенной, сдвинется весь фундамент, на котором мы расположили нашу координатную сетку. Наблюдения не изменятся, но изменятся выводы. Наличие других пузырьковых вселенных возможно и не окажет влияния на те измерения, что мы проводим, но может повлиять на то, как мы их интерпретируем.

Первое, что поражает в мультивселенной – её необъятность. Она больше, чем что-либо, с чем имело дело человечество – такое возвеличивание подразумевается в самом названии. Можно было бы понять, если бы эмоциональная реакция на мультивселенную происходила бы от чувства собственного преуменьшения. Но размер мультивселенной, наверное, наименее противоречивое из её свойств.

Жиан Жудис [Gian Giudice], глава теоретиков ЦЕРН, говорит от имени физиков, когда утверждает, что один взгляд в небо прочищает нам мозги. Мы уже представляем себе наши масштабы. Если мультивселенная существует, то, как он говорит, «проблема противопоставления меня и необъятности вселенной не изменится». Многих даже успокаивает такая космическая перспектива. По сравнению со вселенной все наши проблемы и жизненные драмы уменьшаются так сильно, что «всё, что здесь происходит, не имеет никакого значения», говорит физик и автор Лоуренс Краусс [Lawrence Krauss]. «Меня это очень утешает».

От потрясающих фотографий, сделанных телескопом им. Хаббла, до поэм Октавио Паса об «обширной ночи» и «галактической песни» Монти Пайтонов, существует романтизм, связанный с нашим лилипутским масштабом. В какой-то момент нашей истории мы смирились с нашей бесконечной малостью.

Не из-за нашей ли боязни масштабов мы так неохотно принимаем понятие мультивселенной, включающее миры, находящиеся вне нашего поля зрения, и обречённые там находиться? Это, конечно, очень частая жалоба, которую я слышу от моих коллег. Южноафриканский физик Джордж Эллис, сильно возражающей против мультивселенной, и британский космолог Бернард Карр, настолько же сильно за неё агитирующий, обсуждали эти вопросы в нескольких очаровательных разговорах. Карр считает, что их точка расхождения относится к тому, «какие свойства науки необходимо считать неприкосновенными». Обычным показателем служат эксперименты. Сравнительные наблюдения – допустимая замена. Астрономы не в состоянии управлять галактиками, но обозревают их миллионами, в разных формах и состояниях. Ни один из методов не подходит мультивселенной. Лежит ли она, в таком случае, за пределами научной области?

Сасскинд, один из отцов теории струн, обнадёживает нас. В эмпирической науке существует третий подход: делать выводы о невидимых объектах и явлениях из того, что мы в состоянии увидеть. Для примера достаточно будет взять субатомные частицы. Кварки навечно связаны в протоны, нейтроны и другие составные частицы. «Они, так сказать, скрыты за завесой,- говорит Сасскинд,- но сейчас, хотя ни единого изолированного кварка мы не видели, никто всерьёз не будет подвергать сомнению правильность теории кварков. Это часть фундамента современной физики».

Поскольку Вселенная расширяется с ускорением, галактики, находящиеся сейчас на горизонте поля зрения, вскоре исчезнут за ним. Мы не считаем, что они уйдут в небытие, так же, как мы не считаем, что корабль будет дезинтегрирован, скрывшись за горизонтом. Если известные нам галактики могут существовать в отдалённых районах за пределами поля зрения, кто скажет, что там не может быть и чего-то другого? Вещей, которые мы никогда не видели, и никогда не увидим? Как только мы признаем возможность существования регионов, находящихся вне нашего кругозора, последствия вырастают экспоненциально. Британский королевский астроном Мартин Рис сравнивает эту линию рассуждений с терапией, направленной на выработку отвращения. Когда вы признаёте наличие галактик вне нашего текущего горизонта, вы «начинаете с маленького паука, находящегося очень далеко», но, вы не успеете оглянуться, как дадите волю возможности существования мультивселенной, населённой бесконечными мирами, возможно, сильно отличающимися от вашего – то бишь, «найдёте тарантула, ползающего по вам».

Отсутствие возможности напрямую управлять объектами никогда не было моим персональным критерием определения пригодности физической теории. Если что-то и волнует меня по поводу мультивселенной, уверен, к этому оно отношения не имеет.

Мультивселенная бросает вызов ещё одному дорогому нам представлению – уникальности. Может ли это быть причиной проблем? Как поясняет космолог Александр Виленкин, неважно, насколько велик наблюдаемый регион, пока он конечен, он может находиться в конечном числе квантовых состояний. И описание этих состояний однозначно определяет содержимое региона. Если этих регионов бесконечно много, то то же самое состояние обязательно будет воспроизведено где-то ещё. Даже наши слова будут точно воспроизведены. Поскольку процесс продолжается в бесконечность, наших копий тоже будет бесконечное количество.

«Наличие этих копий вгоняет меня в депрессию,- говорит Виленкин. – У нашей цивилизации есть много отрицательных черт, но мы хотя бы могли заявлять об её уникальности – как о произведении искусства. А теперь мы и этого не можем сказать». Я понимаю, что он имеет в виду. Это волнует и меня, но не уверен, что именно эта мысль лежит в основе моей неудовлетворённости. Как говорит с тоской Виленкин, «Я недостаточно самонадеян, чтобы говорить реальности, какой она должна быть».

Главная загадка дебатов заключается в странной иронии. Хотя мультивселенная увеличивает нашу концепцию физической реальности до почти невообразимого размера, она вызывает чувство клаустрофобии, поскольку проводит границу нашего знания и наших возможностей получения знаний. Теоретики мечтают о мире без своевольности, описываемом самодостаточными уравнениями. Наша цель – найти логически полную теорию, сильно ограниченную самодостаточностью, и принимающую только одну форму. Тогда для нас, даже не знающих, откуда или почему взялась эта теория, её структура не будет выглядеть случайной. Все фундаментальные константы природы появятся «из математики, числа π и двоек», как говорит физик из Беркли Рафаэль Буссо [Raphael Bousso].

В этом притягательность Общей теории относительности Эйнштейна – причина, по которой физики всего мира восклицают из-за её необычной бессмертной красоты. Соображения симметрии диктуют уравнения так чётко, что теория кажется неизбежной. Именно это мы хотели повторить в других областях физики. И пока у нас ничего не получилось.

Десятилетиями учёные ищут физические причины того, почему фундаментальные константы обязаны принимать именно такие значения, какие у них имеются, но пока ещё ни одной причины обнаружено не было. И вообще, если мы используем имеющиеся теории, чтобы вычислять возможные значения некоторых из известных параметров, результаты оказываются до смешного далеки от измеренных величин. Но как же объяснить эти параметры? Если существует всего одна-единственная вселенная, то управляющие ей параметры должны быть облечены особым значением. Либо процесс, управляющий выбором параметров, случаен, либо в нём есть некая логика, или даже продуманная цель.

Ни один из вариантов не выглядит привлекательно. Мы, учёные, проводим жизнь в поисках законов, поскольку считаем, что всё происходит по какой-то причине, даже если она нам неизвестна. Мы ищем закономерности, потому что верим в некий порядок во вселенной, даже если не видим его. Чистая случайность не вписывается в это мировоззрение.

Но говорить о разумном плане тоже не хочется, ведь это подразумевает существование некоей силы, предшествовавшей законам природы. Эта сила должна выбирать и судить, что, в отсутствие такой чёткой, сбалансированной и жёстко ограниченной структуры, как, например, ОТО, подразумевает произвол. В идее о возможности существования нескольких логически непротиворечивых вселенных, из которых была выбрана только одна, есть что-то откровенно неудовлетворительное. Если бы это было так, то, как говорит космолог Деннис Сциама [Dennis Sciama], придётся думать, что «существует некто, изучающий такой список, и приговаривающий, ‘Нет, такой вселенной у нас не будет, и такой не будет. Будет только вот такая’».

Лично меня такой вариант, со всеми его подтекстами по поводу того, что могло бы быть, огорчает. На ум приходят различные сцены: брошенные дети в приюте из какого-то забытого фильма, когда одного из них усыновляют; лица людей, лихорадочно стремившихся к мечте, но не достигших её; выкидыши в первом триместре. Такие вещи, которые почти уже родились, но не смогли, мучают меня. Если не существует теоретического ограничения, исключающего все возможности, кроме одной, такой выбор кажется жестоким и несправедливым.

В таком тщательно настроенном творении как объяснить ненужные страдания? Поскольку эти философские, этические и моральные проблемы не относятся к области физики, большинство учёных избегает их обсуждений. Но нобелевский лауреат Стивен Вайнберг [Steven Weinberg] высказался от их имени: «Есть ли в нашей жизни следы великодушного творца – на этот вопрос каждый ответит для себя. Моя жизнь была удивительно счастливой. Но всё равно, я видел, как моя мать мучительно умирала от рака, как болезнь Альцгеймера разрушала личность отца, и как множество двоюродных и троюродных родственников было убито при Холокосте. Признаки присутствия великодушного творца очень хорошо спрятаны».

Перед лицом боли принять случайность гораздо легче, чем чёрствое игнорирование или намеренное злодеяние, присутствующее в дотошно продуманной вселенной.

Мультивселенная обещала отвлечь нас от этих ужасных мыслей, дать нам третий вариант, побеждающий дилемму объяснения.

Конечно, мультивселенную физики придумали не для этого. Она появилась из других соображений. Теория космической инфляции должна была объяснить широкомасштабную гладкость и отсутствие кривизны Вселенной. «Мы искали простое объяснение тому, почему Вселенная похожа на большой шар,- говорит физик из Стэнфорда Андрей Линде. – Мы не знали, что что-то пойдёт к этой идее в нагрузку». Нагрузкой стало понимание того, что наш Большой взрыв был не уникальным, и что, вообще-то, должно существовать бесконечное количество таких взрывов, каждый из которых создаёт не связанное с нашим пространство-время.

Затем появилась теория струн. На сегодня это лучший кандидат на объединённую теорию всего. Она не только достигает невозможного – примирения гравитации и квантовой механики – но просто-таки настаивает на этом. Но для схемы, уменьшающей невероятное разнообразие вселенной до минимального набора строительных кирпичиков, теория струн страдает от унизительной проблемы: мы не знаем, как определить точные значения фундаментальных констант. По текущим прикидкам, существует потенциальных возможностей – неизмеримо огромное число, для которого у нас даже нет названия. Теория струн перечисляет все формы, которые способны принять законы физики, и инфляция даёт возможность для их реализации. С рождением каждой новой вселенной тасуется воображаемая колода карт. Розданная рука определяет законы, управляющие вселенной.

Мультивселенная объясняет, каким образом константы из уравнений приобрели присущие им значения, не привлекая случайность или разумный выбор. Если есть множество вселенных, в которых реализованы все возможные законы физики, мы получаем именно такие значения при измерениях, потому что наша вселенная находится именно на этом месте ландшафта. Никакого более глубокого объяснения нет. Всё. Это и есть ответ.

Но, освобождая нас от старой дихотомии, мультивселенная оставляет нас в тревожном состоянии. У вопроса, над которым мы бились так долго, может не быть более глубокого ответа, чем «так всё устроено». Возможно, это лучшее, что мы можем сделать, но мы к таким ответам не привыкли. Он не срывает покровы и не объясняет, как всё работает. Более того, он разбивает мечту теоретиков, утверждая, что уникального решения найти нельзя, поскольку его не существует.

Некоторым людям не по душе такой ответ, другие считают, что это и ответом-то назвать нельзя, а иные просто принимают его.

Нобелевскому лауреату Дэвиду Гроссу [David Gross] кажется, что мультивселенная «попахивает ангелами». Он говорит, что принятие мультивселенной сродни тому, что вы сдаётесь, принимая, что вы никогда ничего не поймёте, потому что всё наблюдаемое можно свести к «исторической случайности». Его коллега по нобелевке, Герард ’т Хоофт, жалуется, что не может принять сценарий, по которому нужно «перебирать все решения, пока не найдёте соответствующее нашему миру». Он говорит: «физики не работали так в прошлом, и ещё можно надеяться, что в будущем у нас появятся доказательства получше».

Космолог из Принстона, Пол Стейнхардт [Paul Steinhardt] называет мультивселенную «теорией чего угодно», потому что она всё допускает и ничего не объясняет. «Научная теория обязана быть избирательной,- говорит он. – Её сила в исключаемом количестве возможностей. Если она включает все возможности, то не исключает ничего, и сила её нулевая». Стейнхардт был одним из ранних сторонников инфляции, пока не понял, что она приводит к мультивселенной, и порождает пространство возможностей, вместо того, чтобы делать конкретные предсказания. С тех пор он стал одним из самых громких критиков инфляции. В недавнем эпизоде Star Talk он представился, как поборник альтернатив мультивселенной. «Чем вам так насолила мультивселенная? — пошутил ведущий. – Она уничтожила одну из моих любимых идей», ответил Стейнхардт.

Физики должны были заниматься истиной, абсолютными понятиями, предсказаниями. Либо вещи такие, либо не такие. Теории не должны быть гибкими или инклюзивными, они должны быть ограничивающими, строгими, исключающими варианты. Для любой ситуации хочется иметь возможность предсказать вероятный – а в идеале, единственный и неизбежный – результат. Мультивселенная ничего такого нам не даёт.

Дебаты по поводу мультивселенной часто выливаются в шумные споры, где скептики обвиняют поборников идеи в предательстве науки. Но важно осознать, что такое положение вещей никто не выбирал. Всем хочется вселенную, органически возникающую из прекрасных глубоких принципов. Но из того, что нам известно, в нашей вселенной такого нет. Она такая, какая есть.

Нужно ли спорить против идеи мультивселенной? Должна ли она остаться на вторых ролях? Многие мои коллеги пытаются представить её в более выгодном свете. Логически рассуждая, с бесконечным количеством вселенных работать проще, чем с одной – меньше вещей приходится объяснять. Как говорил Сциама, мультивселенная «в каком-то смысле удовлетворяет бритве Оккама, поскольку вам хочется минимизировать количество случайных ограничений, налагаемых на вселенную». Вайнберг говорит, что теория, свободная от произвольных предположений, и не подвергавшаяся «тщательной подстройке для соответствия наблюдениям», красива сама по себе. Может оказаться, что эта красота сходна с красотой термодинамики, со статистической красотой, объясняющей состояние макроскопической системы, но не каждой из её отдельных компонент. «В поисках красоты нельзя быть заранее уверенным в том, где вы её обнаружите, или какую именно красоту найдёте», говорит Вайзенберг.

Много раз, когда я размышлял над этими сложными интеллектуальными проблемами, мысли мои возвращались к простой и прекрасной мудрости Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери, который, считая свою любимую розу единственной для всех миров, оказался в розовом саду. Сбитый с толку таким предательством и огорченный утратой важности – его розы и себя самого – он плачет. В итоге он понимает, что его роза «важнее сотен остальных», потому что она его.

В нашей Вселенной может не быть ничего особенного, кроме того, что она наша. Разве этого не достаточно? Даже если все наши жизни и всё, что мы можем познать, окажутся незначительными в масштабах космоса, они всё же наши. Есть что-то особенное в здесь и сейчас, в том, что нечто – моё.

Несколько раз за последние месяцы я воспроизводил в уме мой разговор с Жианом Жудисом. Я находил уверенность в том, как спокойно он относился к огромному количеству возможных вселенных и вроде бы случайных выборах, сделанных нашей. Возможно, мультивселенная просто сообщает нам, что мы работаем не над теми вопросами, говорит он. Возможно, как Кеплер с орбитами планет, мы пытаемся найти в числах более глубокий смысл, чем там есть.

Поскольку Кеплер знал лишь о существовании Солнечной системы, он считал, что в форме орбит планет и в расстояниях между ними скрыта какая-то важная информация, но оказалось, что это не так. Эти значения не были фундаментальными, они были просто данными об окружении. В то время это могло показаться прискорбным, но с точки зрения ОТО мы уже не испытываем чувства потери. У нас есть прекрасное объяснение гравитации. Просто в этом объяснении значения, связанные с орбитами планет, не являются фундаментальными константами.

Возможно, говорит Жудис, мультивселенная подразумевает нечто похожее. Может, нам надо отказаться от того, за что мы хватаемся. Может, нужно мыслить шире, перегруппироваться, поменять вопросы, задаваемые нами природе. По его словам, мультивселенная может открыть «чрезвычайно удовлетворительные, приятные и расширяющие взгляд возможности».

Из всех аргументов в пользу мультивселенной этот нравится мне больше всего. В любом сценарии в любой физической системе можно задать бесконечно много вопросов. Мы пытаемся распутать проблему до её основ и спрашивать самые базовые вопросы, но наша интуиция построена на том, что было раньше, и возможно, что мы основываемся на парадигмах, уже не имеющих отношения к новым областям, которые мы пытаемся изучить.

Мультивселенная больше похожа на ключ, чем на закрытую дверь. С моей точки зрения, мир окрасился надеждой и наполнился возможностями. Он не более расточителен, чем беседка, полная роз.

Источник