Происхождение Вселенной: 7 различных теорий

Как появилась Вселенная, которую мы знаем? И как мы объясним ее происхождение? Несомненно, все остальные свидетельства и данные, собранные за эти годы космологами, указывают на то, что все это могло начаться с «большого взрыва». Но что, если есть еще?

В 1927 году бельгийский астроном Жорж Леметр стал первым, кто предложил теорию расширяющейся Вселенной (позже подтвержденную Эдвином Хабблом). Он предположил, что расширяющаяся Вселенная может быть прослежена до особой точки, которую он назвал «первичным атомом», назад во времени. Это заложило основу современной теории Большого Взрыва.

Что такое теория большого взрыва?

Теория Большого взрыва — это объяснение, основанное в основном на математических моделях, того, как и когда возникла Вселенная.

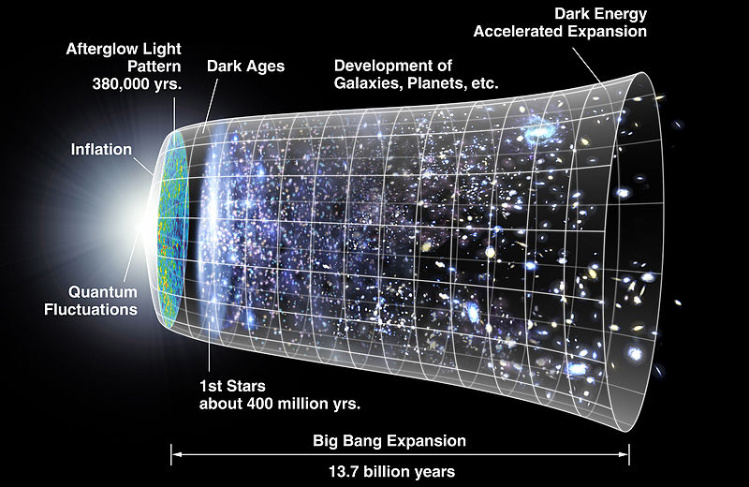

Космологическая модель Вселенной, описанная в теории Большого взрыва, объясняет, как она первоначально расширилась из состояния бесконечной плотности и температуры, известного как изначальная (или гравитационная) сингулярность. За этим расширением последовала космическая инфляция и резкое падение температуры. Во время этой фазы Вселенная раздувалась с гораздо большей скоростью, чем скорость света (в 10 26 раз).

Впоследствии Вселенная была разогрета до такой степени, что элементарные частицы (кварки, лептоны и так далее) до постепенного понижения температуры (и плотности) привели к образованию первых протонов и нейтронов.

Через несколько минут после расширения протоны и нейтроны объединяются, образуя первичные ядра водорода и гелия-4. Предполагаемый радиус наблюдаемой Вселенной в течение этой фазы составлял 300 световых лет. Первые звезды и галактики появились примерно через 400 миллионов лет после этого события.

Важнейшим элементом модели Большого Взрыва является космическое сверхвысокочастотное фоновое излучение (Реликтовое излучение), представляющий собой электромагнитное излучение, оставшееся со времен зарождения Вселенной. Реликтовое излучение остается самым убедительным доказательством большого взрыва.

Хотя теория остается широко признанной во всем научном спектре, несколько альтернативных объяснений — таких, как стационарная Вселенная и вечная инфляция, приобрели привлекательность с годами.

7. Теория вечной инфляции

Понятие инфляции было введено космологом Аланом Гутом в 1979 году, чтобы объяснить, почему Вселенная плоская, чего не хватало в первоначальной теории Большого взрыва.

Хотя идея Гута об инфляции объясняет плоскую Вселенную, она создала сценарий, который не позволяет Вселенной избежать этой инфляции. Если бы это было так, не произошло бы повторного нагрева Вселенной, равно как и образования звезд и галактик.

Эта конкретная проблема была решена Андреасом Альбрехтом и Полем Штайнхардтом в их «новой инфляции». Они утверждали, что быстрое расширение Вселенной произошло всего за несколько секунд, прежде чем прекратиться. Он продемонстрировал, как Вселенная может быстро раздуваться и при этом нагреваться.

Концепция «вечной инфляции», или теория хаотической инфляции, была введена Андреем Линде, профессором Стэнфордского университета. Он был основан на предыдущих работах Штейнхардта и Александра Виленкина.

Теория утверждает, что инфляционная фаза Вселенной продолжается вечно; это не конец для Вселенной в целом. Другими словами, космическая инфляция продолжается в одних частях Вселенной и прекращается в других. Это приводит к сценарию мультивселенной, в котором пространство разбивается на пузыри. Это как вселенная внутри вселенной.

В мультивселенной в разных вселенных могут действовать разные законы природы, физики. Итак, вместо единого расширяющегося космоса наша Вселенная могла бы быть инфляционной мультивселенной с множеством маленьких вселенных с различными свойствами.

Однако Пол Стейнхардт считает, что его теория «новой инфляции» ни к чему не приводит и не предсказывает, и утверждает, что понятие мультивселенной является «фатальным недостатком» и неестественным.

6. Конформная циклическая модель

Роджер Пенроуз, 6 ноября 2005 года

Модель конформной циклической космологии (англ. conformal cyclic cosmology или CCC) предполагает, что Вселенная проходит через повторяющиеся циклы большого взрыва и последующих расширений. Общая идея состоит в том, что «большой взрыв» был не началом Вселенной, а скорее переходной фазой. Его разработал физик-теоретик и математик Роджер Пенроуз.

В качестве основы для своей модели Пенроуз использовал множественные метрические последовательности FLRW (Фридмана – Лемэтра – Робертсона – Уокера). Он утверждал, что конформная граница одной последовательности FLRW может быть присоединена к границе другой.

Метрика FLRW — это наиболее близкое приближение к природе Вселенной и часть модели Лямбда-CDM. Каждая последовательность начинается с большого взрыва, за которым следует инфляция и последующее расширение.

Циклическая или осциллирующая модель, в которой Вселенная повторяется снова и снова в неопределенном цикле, впервые оказалась в центре внимания в 1930-х годах, когда Альберт Эйнштейн исследовал идею «вечной» Вселенной. Он считал, что по достижении определенной точки Вселенная начинает коллапсировать и заканчивается Большим хрустом перед тем, как пройти через Большой отскок.

Прямо сейчас существует четыре различных варианта циклической модели Вселенной, одна из которых — конформная циклическая космология.

5. Мираж четырехмерной черной дыры

Исследование, проведенное группой исследователей в 2013 году, предположило, что наша Вселенная могла возникнуть из обломков, выброшенных из коллапсировавшей четырехмерной звезды или черной дыры.

По мнению космологов, участвовавших в исследовании, одно из ограничений теории Большого взрыва — объяснение температурного равновесия, обнаруженного во Вселенной.

Хотя большинство ученых согласны с тем, что инфляционная теория дает адекватное объяснение того, как маленький участок с однородной температурой быстро расширится и превратится во Вселенную, которую мы наблюдаем сегодня, группа сочла это неправдоподобным в силу хаотичной природы Большого взрыва.

Для решения этой проблемы команда предложила модель космоса, в которой наша трехмерная Вселенная является мембраной и плавает внутри четырехмерной «объемной вселенной». Они утверждали, что если в четырехмерной «объемной вселенной» есть четырехмерные звезды, то, скорее всего, они обрушатся в четырехмерные черные дыры. Эти четырехмерные черные дыры будут иметь трехмерный горизонт событий (точно так же, как трехмерные имеют двухмерный горизонт событий), который они назвали «гиперсферой».

Когда команда смоделировала коллапс 4-D звезды, они обнаружили, что выброшенные обломки умирающей звезды, скорее всего, образуют 3-D мембрану вокруг этого 3-мерного горизонта событий. Наша Вселенная могла бы быть одной из таких мембран.

Модель «четырехмерной черной дыры» космоса действительно объясняет, почему температура во Вселенной почти равномерна. Она также может дать ценную информацию о том, что именно спровоцировало космическую инфляцию через несколько секунд после ее возникновения. Однако недавнее наблюдение, проведенное спутником Planck ЕКА, выявило небольшие вариации температуры космического микроволнового фона (CMB). Эти спутниковые показания отличаются от предложенной модели примерно на четыре процента.

4. Теория плазменной Вселенной

На наше нынешнее понимание Вселенной в основном влияет гравитация, в частности Общая теория относительности Эйнштейна, с помощью которой космологи объясняют природу Вселенной. По совпадению, как и большинство других вещей, ученые на протяжении многих лет рассматривали альтернативу гравитации.

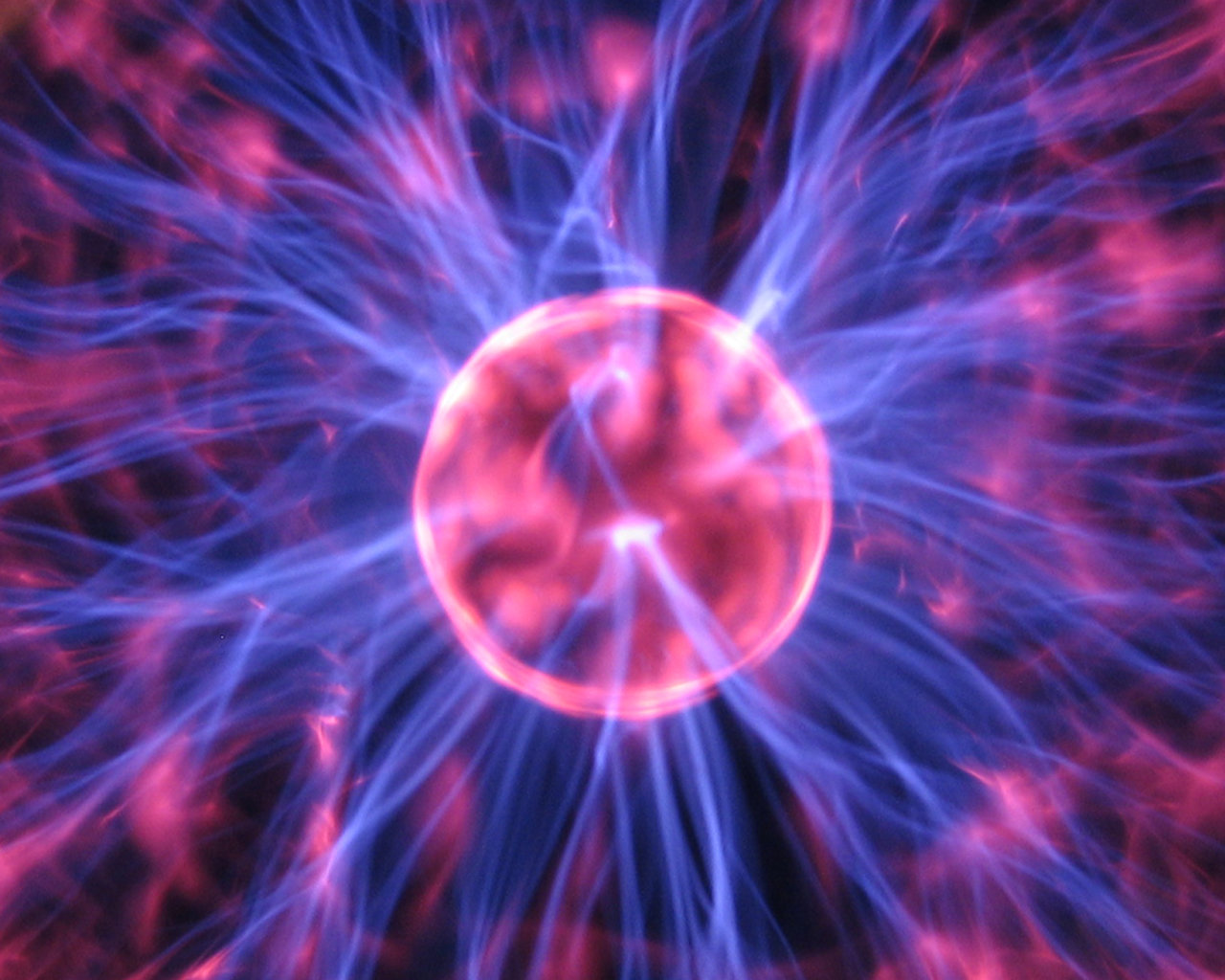

Космология плазмы (или теория плазменной Вселенной) предполагает, что электромагнитные силы и плазма играют очень важную роль во Вселенной вместо гравитации. Хотя у этого подхода много разных вариантов, основная идея остается той же; каждое астрономическое тело, включая Солнце, звезды и галактики, является результатом какого-либо электрического процесса.

Первая выдающаяся теория плазменной Вселенной была предложена лауреатом Нобелевской премии Ханнесом Альвеном в конце 1960-х годов. Позже к нему присоединился шведский физик-теоретик Оскар Клейн для разработки модели Альфвена – Клейна.

Модель построена на предположении, что Вселенная поддерживает равные количества материи и антивещества (это не так, согласно современной физике элементарных частиц). Границы этих двух областей отмечены космическими электромагнитными полями. Таким образом, взаимодействие между ними приведет к образованию плазмы, которую Альфвен назвал «амбиплазмой».

Согласно теории, такая плазма должна образовывать большие участки вещества и антивещества по всей Вселенной. Кроме того, было высказано предположение, что наше текущее местоположение в космосе должно быть в той части, где материи гораздо больше, чем антивещества, — таким образом решается проблема асимметрии материи и антивещества.

3. Теория медленного замораживания

Десятилетия математического моделирования и исследований привели космологов к обоснованному выводу, что наша Вселенная возникла из одной точки с бесконечной плотностью и температурой, называемой сингулярностью. Последующее расширение Космоса позволило ему остыть, что привело к образованию галактик, звезд и других астрономических объектов.

Однако, как мы знаем, стандартная модель Большого взрыва не осталась незамеченной, и одна из таких сложных теорий была предложена Кристофом Веттерихом, профессором Гейдельбергского университета в Германии.

Веттерих утверждал, что Вселенная, которую мы знаем сегодня, на самом деле могла начаться как холодная и разреженная, пробудившаяся от долгого замораживания. Со временем фундаментальные частицы в ранней Вселенной стали тяжелее, а гравитационная постоянная уменьшилась.

Кроме того, он объяснил, что если массы частиц увеличиваются, излучение из ранней Вселенной может заставить пространство казаться более горячим и удаляться друг от друга, даже если это не так.

Основная идея космической модели Медленного Замораживания Веттериха состоит в том, что у Вселенной нет ни начала, ни будущего. Вместо горячего Большого взрыва теория защищает холодную и медленно эволюционирующую Вселенную. Согласно Веттериху, теория объясняет флуктуации плотности в ранней Вселенной (первичные флуктуации) и то, почему в нашем нынешнем космосе преобладает темная энергия.

2. Индуистская космология

Религия и наука были лучшими врагами, по крайней мере со времен Коперника и Галилея. Возможно, нет места науке, когда мы говорим о религии и наоборот. Однако есть одна религия, космологические верования которой хорошо согласуются с современной моделью Вселенной.

Теории творения в индуистской мифологии широко рассматриваются как одна из самых древних и значимых из всех других религиозных аналогий. На протяжении многих лет выдающиеся физики и космологи, включая Карла Сагана и Нильса Бора, восхищались индуистскими космологическими верованиями за их близкое сходство с временными линиями в стандартной космологической модели Вселенной.

Согласно индуистской мифологии, Вселенная следует бесконечной циклической модели. Это означает, что на смену нашей нынешней Вселенной придет бесконечное количество вселенных. Каждая повторение Вселенной делится на две фазы — «калпа» (или день Брахмы) и «пралая» (ночь Брахмы), и каждая из них длится 4,32 миллиарда лет. Согласно индуистской мифологии, возраст Вселенной (8,64 миллиарда лет) превышает расчетный возраст Солнечной системы.

1. Стационарная Вселенная

Стационарная модель утверждает, что наблюдаемая Вселенная остается неизменной в любом месте и в любое время. Во Вселенной, которая вечно расширяется, материя непрерывно создается, чтобы заполнить пространство.

Согласно модели, галактики и другие крупные астрономические тела рядом с нами должны казаться похожими на те, что находятся далеко. Однако Большой взрыв говорит нам, что далекие галактики должны выглядеть моложе, чем находящиеся в непосредственной близости (при наблюдении с Земли), поскольку свету требуется гораздо больше времени, чтобы добраться до нас.

Идея стационарного состояния была впервые предложена в 1948 году космологами Германом Бонди, Фредом Хойлом и Томасом Голдом. Она исходила из совершенного космологического принципа, который сам по себе утверждает, что Вселенная, где бы ты ни смотрел, одинакова, и она всегда будет одинаковой.

Теория стационарных состояний получила широкую популярность в начале и середине XX века. Однако к 1960-м годам она была в основном отвергнута научным сообществом в пользу Большого взрыва после открытия космического микроволнового фона.

Источник

Сущность концепции развития

Концепция развития и эволюция вселенной

В последние десятилетия развивается представление о том, что материи изначально присуща тенденция не только к разрушению упорядоченности и возврату к исходному хаосу, но и к образованию все более сложных и упорядоченных систем разного уровня. Представление о разрушительной тенденции материи сформировалось в результате развития двух отраслей классической физики – статистической механики и термодинамики, – которые описывают поведение изолированных (замкнутых) систем, т. е. систем не обменивающихся ни энергией, ни веществом с окружающей средой. При этом особая роль принадлежит второму началу термодинамики, определяющему необратимость процессов преобразования энергии в замкнутой системе. Такие процессы рано или поздно приводят систему к ее самому простому состоянию – термодинамическому равновесию, которое эквивалентно хаосу, когда отсутствует какая-либо упорядоченность и все виды энергии переходят в тепловую, в среднем равномерно распределенную между всеми элементами системы. В прошлом обсуждалась возможность приложения второго начала термодинамики ко Вселенной, которая полагалась замкнутой системой. Из этого следовал вывод о деградации Вселенной – ее тепловой смерти.

Известно, что все реальные системы, от самых малых до самых больших, являются открытыми, т. е. Они обмениваются энергией и веществом с окружающей средой и не находятся в состоянии термодинамического равновесия. В таких системах возможно образование нарастающей упорядоченности. На данной основе возникло представление о самоорганизации вещественных систем. Самоорганизацией принято называть природные скачкообразные процессы, переводящие открытую неравновесную систему, достигшую в своем развитии критического состояния, в новое устойчивое состояние с более высоким уровнем сложности и упорядоченности по сравнению с исходным. Критическое состояние характеризуется крайней неустойчивостью, которой завершается плавное эволюционное развитие открытой неравновесной системы.

В последние десятилетия исследования процессов самоорганизации производятся в трех направлениях: синергетика, термодинамика неравновесных процессов и математическая теория катастроф.

Синергетика изучает связи между элементами (подсистемами) структуры, которые образуются в открытых системах (биологических, физико-химических и др.) благодаря интенсивному обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень упорядоченности, т. е. уменьшается энтропия. Основа синергетики – термодинамика неравновесных процессов, теория случайных процессов, теория нелинейных колебаний и волн. Объект изучения синергетики, независимо от его природы, должен удовлетворять трем условиям: открытость, существенная неравновесность и скачкообразный выход из критического состояния.

Открытость означает незамкнутость системы, для которой возможен обмен энергией и веществом с окружающей средой. Существенная неравновесность приводит к критическому состоянию, сопровождающемуся потерей устойчивости. В результате скачкообразного выхода из критического состояния образуется качественно новое состояние с более высоким уровнем упорядоченности. Примером самоорганизующейся системы может служить оптический квантовый генератор – лазер. При его работе соблюдаются три перечисленные условия: открытость системы, снабжаемой извне энергией, ее сугубая неравновесность, достижение критического уровня накачки, при котором возникает упорядоченное, монохроматическое излучение.

«Повсюду, куда ни посмотри, обнаруживается эволюция, разнообразие форм и неустойчивости. Интересно отметить что такая картина наблюдается на всех уровнях – в области элементарных частиц, в биологии, в астрофизике», – так считает один из основоположников термодинамики неравновесных процессов, лауреат Нобелевской премии 1977 г. бельгийский физик и физикохимик И.Л. Пригожий (р. 1917).

Сложная неравновесная система может перейти из неустойчивого в одно из нескольких дискретных устойчивых состояний. В какое именно из них совершится переход – дело случая. В системе, пребывающей в критическом состоянии, развиваются сильные флуктуации, при одной из которых инициируется скачок в конкретное устойчивое состояние. Процесс скачка однообразный и необратимый. Критическое значение параметров системы, при которых возможен переход в новое состояние, называется точкой бифуркации.

Самоорганизация включает случайное и закономерное в развитии любых систем, в котором можно выделить две фазы: плавную эволюцию, ход которой достаточно закономерен и детерминирован, и скачок в точке бифуркации, протекающий случайно и поэтому случайно определяющий последующий закономерный эволюционный этап вплоть до следующего скачка в точке бифуркации. Прямое отношение к концепции самоорганизации имеет математическая теория катастроф, описывающая различные скачкообразные переходы, спонтанные качественные изменения и т. п. В теории катастроф применяется довольно сложный математический аппарат – топологическая теория динамических систем.

Концепция развития процессов в природе включает три положения: системность, динамизм и самоорганизацию.

Системность заключается в упорядоченной, структурной организации материи, при которой Вселенная – самая крупная из известных науке систем, на определенных этапах развития которой образуются разномасштабные подсистемы, характеризуемые открытостью и неравновесностью. Внешней средой для любой подсистемы служит материальная подсистема более крупного масштаба, с которой она обменивается энергией и веществом. Предполагается, что внешней средой для Вселенной служит физический вакуум. Любая подсистема Вселенной, например, галактика, Солнечная система, планета, биосфера, человек и т. д. представляет собой целостное материальное образование, обладающее определенной автономией и собственным путем развития, но остающаяся неотъемлемой составной частью целого.

Для системы любого масштаба характерен динамизм, означающий ее развитие, движение. Без развития, без движения невозможно существование реальной системы, вне зависимости от степени ее упорядоченности.

В процессе развития присущая материальным системам способность к усложнению приводит к образованию упорядоченных структур, т. е. происходит самоорганизация систем. В усложнении систем различают два взаимосвязанных механизма: объединение частей и разделение (фракционирование) систем. Такие механизмы характерны для всех уровней сложности и упорядоченности, начиная с микромира и кончая крупномасштабными структурами Вселенной. На разных уровнях сложности системы в основе развития лежат силы, казалось бы, разной природы, но в конечном счете сводящиеся к четырем фундаментальным взаимодействиям. Так, на ядерном уровне организации материи сильное взаимодействие выступает в роли ядерных сил, объединяющих нуклоны в ядра, а слабое взаимодействие – в роли их радиоактивного распада. На атомном уровне функции объединения и фракционирования выполняет электромагнитное взаимодействие в форме притяжения разноименных и отталкивания одноименных электрических зарядов. На молекулярном уровне электромагнитное взаимодействие обеспечивает химическую связь. В основе объединения и фракционирования структур Вселенной лежат гравитационные и электромагнитные силы.

Поиск истоков самоорганизации требует более глубокого, чем сегодня, проникновения вглубь строения вещества.

Для направленного развития любая система должна обладать способностью накапливать, хранить и использовать информацию, а это означает, что неотъемлемой частью самоорганизации является ее информативность. В этом вопросе пока много неясного. В то же время на сегодняшний день удалось выяснить принцип решения природой хранения и передачи информации лишь на одном примере – на примере генного механизма, управляющего структурой и направлением развития живых систем.

В концепции развития решается вопрос соотношения случайного и закономерного. Эволюционные этапы развития вполне детерминированы. При эволюционном развитии поведение системы предсказуемо и даже управляемо при наличии необходимых средств управления. В критических точках – точках бифуркации, – достигаемых на завершающей стадии эволюции, господствует случайность. Точку бифуркации можно образно представить в виде перекрестка с несколькими ответвлениями пути, и на нем, как в сказке, выбор пути означает и выбор судьбы.

Следует подчеркнуть особую роль случайности в процессе самоорганизации на завершающей стадии эволюционного развития. Именно случайность определяет возможность перехода системы в более упорядоченное состояние. Можно привести множество примеров, когда подобного рода случайные переходы хотя в принципе и возможны, т. е. вероятность их не равна нулю, но в реальном случае вероятность настолько мала, что их достижение с большой степенью достоверности можно считать практически не реализуемым. Можно считать, например, что вероятность процесса сборки часов из случайно разбросанных деталей отлична от нуля, но при этом трудно представить, что из деталей без вмешательства человека случайно образуется упорядоченная структура – часы. В этой связи полезно помнить, что концепция самоорганизации и синергетический подход, как и многие другие концепции, идеи и даже фундаментальные законы, имеют вполне определенную область применения. Судя по возрастающему потоку публикаций, можно заключить, что идеи самоорганизации и синергетики пытаются внедрить во многие отрасли науки и распространить их на многие объекты, начиная со Вселенной, кончая обществом и человеком. Конечно же, такая тенденция не может не привести к ошибочным результатам, что, естественно, сдерживает процесс поступательного развития естествознания и науки в целом.

Эволюция Вселенной

Вселенная и разновидности материи

Вселенная представляет собой самую крупную вещественную систему, т. е. систему объектов, состоящих из вещества. Иногда понятие «вещество» отождествляют с понятием «материя». Такое отождествление может привести к ошибочным заключениям. Материя – понятие самое общее, в то время как вещество – это лишь одна из форм ее существования. В современном представлении различают три взаимосвязанных формы материи: вещество, поле и физический вакуум. Вещество состоит из дискретных частиц, проявляющих волновые свойства. Для микрочастиц характерна двойственная корпускулярно-волновая природа. Физический вакуум, его свойства пока познаны намного хуже многих вещественных систем и структур. По современному определению, физический вакуум – это нулевые флуктуирующие поля, с которыми связаны виртуальные частицы. Физический вакуум обнаруживается при взаимодействии с веществом на его глубинных уровнях. Предполагается, что вакуум и вещество неразделимы и ни одна вещественная частица не может быть изолирована от его присутствия и влияния. В соответствии с концепцией самоорганизации физический вакуум выступает в роли внешней среды для Вселенной.

Основные концепции космологии

Принято считать, что основные положения современной космологии – науки о строении и эволюции Вселенной – начали формироваться после создания в 1917 г. А. Эйнштейном первой релятивистской модели, основанной на теории гравитации и претендовавшей на описание всей Вселенной. Данная модель характеризовала статическую Вселенную и, как показали астрофизические наблюдения, оказалась неверной.

Решительный шаг к наиболее полному пониманию космологических проблем сделал в 1922 г. профессор Петроградского университета А.А. Фридман (1888 – 1925). В результате решения космологических уравнений он пришел к выводу: Вселенная не может находиться в стационарном состоянии – она должна расширяться либо сужаться.

Следующий важный шаг был сделан в 1924 г., когда в обсерватории Маунт Вилсон в Калифорнии американский астроном Э. Хаббл (1889–1953) измерил расстояние до ближайших галактик (в то время называемых туманностями) и тем самым открыл мир галактик. В 1929 г. в той же обсерватории Э. Хаббл по красному смещению спектральных линий в спектре излучения галактик экспериментально подтвердил теоретический вывод А.А. Фридмана о расширении Вселенной и установил эмпирический закон(закон Хаббла), согласно которому скорость удаления галактики υ прямо пропорциональна расстоянию r до нее, т. е.

где Н– постоянная Хаббла.

С течением времени постоянная Хаббла постепенно уменьшается – разбегание галактик замедляется. Но такое уменьшение за наблюдаемый промежуток времени ничтожно мало.

Обратной величиной постоянной Хаббла определяется время жизни (возраст) Вселенной. Из результатов наблюдения расширения Вселенной следует, что скорость разбегания галактик увеличивается примерно на 75 км/с на каждый миллион парсек (1 парсек равен 3,3 светового года; световой год – это расстояние, проходимое светом в вакууме за 1 земной год и равное примерно 10 6 м.). При данной скорости экстраполяция к прошлому приводит к выводу, что возраст Вселенной составляет 15 млрд. лет, а это означает, что вся Вселенная 15 млрд. лет назад была сосредоточена в очень маленькой области. Предполагается, в то время плотность вещества Вселенной была такая же, как у атомного ядра, т. е. вся Вселенная представляла огромную ядерную каплю. По каким-то причинам ядерная капля оказалась в неустойчивом состоянии и взорвалась. Данное предположение лежит в основе концепции большого взрыва.

Произведение времени жизни Вселенной на скорость света определяет радиус космологического горизонта. Космологический горизонт – граница возможностей познавать Вселенную посредством астрономических наблюдений. Информация об объектах, находящихся за космологическим горизонтом, до нас еще не дошла, а это означает, что в принципе мы не можем заглянуть за космологический горизонт. Несложный расчет показывает, что радиус космологического горизонта равен приблизительно 10 26 м. Очевидно, что данный радиус ежесекундно увеличивается примерно на 300 тыс. км. Но такое увеличение ничтожно мало по сравнению с величиной радиуса горизонта. Для заметного расширения космологического горизонта нужны миллиарды лет.

В концепции большого взрыва предполагается, что расширение Вселенной происходило с одинаковой скоростью, начиная с момента взрыва ядерной капли. В настоящее время активно обсуждается и другая гипотеза, в соответствии с которой Вселенная не всегда расширялась, а пульсирует между конечными пределами плотности. Данная гипотеза называется пульсирующей Вселенной. Из нее следует, что в некотором прошлом скорость удаления галактик была меньше, чем сейчас, и были периоды, когда Вселенная сжималась, т.е. галактики приближались друг к другу и с тем большей скоростью, чем большее расстояние их разделяло.

Начиная с конца 40-х годов нашего века все больше внимания в космологии привлекает физика процессов на разных этапах космологического расширения. В предложенной в то время Г.А. Гамовым (Г.А. Гамов – физик-теоретик, эмигрировавший в 1933 г. из Советского Союза в США.)* (1904–1968) модели горячей Вселенной рассматривались ядерные реакции, протекавшие в очень плотном веществе в начальный момент расширения Вселенной. При этом предполагалось, что температура вещества была очень высокой и начала падать с расширением Вселенной. Из данной модели следовало, что вещество, из которого формировались первые звезды и галактики, должно состоять в основном из водорода (75%) и гелия (25%). Из нее вытекал и другой важный вывод – в сегодняшней Вселенной должно наблюдаться слабое электромагнитное излучение, сохранившее память о начальном этапе развития Вселенной, характеризовавшейся большой плотностью вещества и высокой температурой. Такое излучение называется реликтовым.

С развитием астрономических средств наблюдения, в частности, с рождением радиоастрономии, появились новые возможности познания Вселенной. В 1965 г. американские астрофизики А. Пензиас (р. 1933г.) и Р. Вильсон (р. 1936г.) экспериментально обнаружили реликтовое излучение, за что были удостоены в 1978г. Нобелевской премии. Реликтовое излучение – это фоновое космическое излучение, спектр которого близок к спектру абсолютно черного тела с температурой около 3 К. Наблюдается оно на волнах длиной от нескольких миллиметров до десятков сантиметров практически изотропно.

Образование объектов Вселенной

В 1963 г. на очень больших расстояниях от нашей Галактики, на границе наблюдаемой Вселенной, были обнаружены удивительные объекты, получившие название квазаров. При сравнительно небольших размерах (поперечник их составляет около нескольких световых недель или месяцев) квазары выделяют колоссальную энергию, примерно в 100 раз превосходящую энергию излучения самых гигантских галактик, состоящих из десятков и сотен миллиардов звезд. Какие физические процессы могут приводить к выделению столь грандиозного количества энергии, все еще остается неясным. Но все же достигнуты некоторые успехи в решении другого вопроса: какое место занимают квазары в ряду других объектов Вселенной? Астрономы обратили внимание на определенное сходство между квазарами и ядрами некоторых галактик, проявляющими особенно высокую активность. Как уже отмечалось, квазары -– весьма удаленные объекты. А чем дальше от нас находится тот или иной космический объект, тем в более отдаленном прошлом мы его наблюдаем. Это связано с конечной скоростью распространения света. Хотя она и составляет около 300 тыс. км/с, даже при такой огромной скорости для преодоления космических расстояний необходимы десятки, сотни и даже миллиарды лет. Так что, глядя на небо, мы видим объекты Вселенной – Солнце, планеты, звезды, галактики – в прошлом. Причем различные объекты – в разном прошлом. Например, Полярную звезду – такой, какой она была около шести веков назад. А галактику в созвездии Андромеды мы наблюдаем с опозданием на 2 млн. лет.

Квазары удалены от нас на миллиарды световых лет. Галактики же, в том числе и галактики с активными ядрами, в среднем расположены ближе. Следовательно, это объекты более позднего поколения, они должны образоваться вслед за квазарами. Возможно предположение: не являются ли квазары протоядрами будущих галактик? Теми «зародышами», вокруг которых впоследствии возникают десятки и сотни миллиардов звезд, образующих звездные острова Вселенной? При попытке ответить на данные вопросы родилась гипотеза о черных дырах. Сущность ее заключается в следующем. Если некоторая масса вещества оказывается в сравнительно небольшом объеме, критическом для нее, то под действием сил собственного тяготения такое вещество начинает неудержимо сжиматься. Наступает своеобразная гравитационная катастрофа – гравитационный коллапс. В результате сжатия растет концентрация массы. И наконец наступает момент, когда сила тяготения на ее поверхности становится столь велика, что для ее преодоления надо было бы развить скорость, превосходящую скорость света. Такие скорости практически недостижимы, и из замкнутого пространства черной дыры не могут вырваться ни лучи света, ни частицы. Излучение черной дыры оказывается «запертым» гравитацией. Черные дыры способны только поглощать излучение. На рис. 5.1 изображена воображаемая картина прохождения лучей вблизи черной дыры. Луч, проходящий на близком расстоянии от нее, поглощается, а более отдаленные лучи искривляются

Рис. 5.1.Лучи света вблизи черной дыры

Предполагается, что образование черных дыр во Вселенной может происходить различными путями. Так, они могут возникать в результате сжатия массивных звезд на заключительных стадиях их жизни или вследствие концентрации вещества в центральных частях достаточно массивных звездных систем. В частности, высказывается предположение о том, что в ядрах галактик и квазарах могут находиться сверхмассивные черные дыры, которые и являются источником активности данных космических объектов. При поглощении черной дырой окружающего вещества его энергия падения в гравитационном поле преобразуется в другие виды энергии.

Результаты наблюдения галактики М-87 позволяют предположить, что в непосредственной близости от ее центра сконцентрирована слабосветящаяся масса, превосходящая 5 млрд. солнечных масс. Похожие результаты получены и для других галактик. Может быть, это и есть гигантские черные дыры или какие-то другие сверхплотные образования еще неизвестной нам природы. Существование черных дыр следует из общей теории относительности, и об их астрономическом открытии пока говорить еще рано.

Еще сравнительно недавно основные положения космологии базировались на идеях классической физики. Развитие рассматривалось как медленный и плавный процесс перехода от одного стационарного состояния к другому. Считалось, что звезды постепенно рассеивают свое вещество, и оно накапливается в виде гигантских туманностей. Туманности сгущаются в звезды и т. д. Однако наблюдения последних десятилетий свидетельствуют о том, что в развитии материи во Вселенной играют определенную роль и нестационарные процессы, в частности, взрывные процессы. Можно предполагать, что нестационарные процессы представляют собой своеобразные поворотные пункты в развитии космических объектов, где совершаются переходы из одного качественного состояния в другое, образуются новые небесные тела. Другими словами, возникает самоорганизация Вселенной.

Вопрос об образовании космических объектов в результате нестационарных процессов и о самоорганизации Вселенной еще окончательно не решен. Кроме того, одна из важных проблем современного естествознания состоит в том, чтобы установить, в каком физическом состоянии находилось вещество до начала расширения Метагалактики. Видимо, это было состояние чрезвычайно высокой плотности. Для описания явлений, происходящих при столь высокой плотности, современные фундаментальные физические теории, к сожалению не применимы. При таких условиях проявляются не только гравитационные, но и квантовые эффекты, характерные для процессов микромира. А теории, которая объединяла бы их, пока нет – ее предстоит еще создать.

Одно из предположений, следующих из концепции самоорганизации, заключается в том, что первоначальный сгусток материи возник из физического вакуума. Физический вакуум, как уже отмечалось, – своеобразная форма материи, способная при определенных условиях «рождать» вещественные частицы без нарушения законов сохранения материи и движения.

Вселенная в широком смысле – это среда нашего обитания. Поэтому немаловажное значение для практической деятельности человека имеет то обстоятельство, что во Вселенной господствует необратимые физические процессы, что она изменяется с течением времени, находится в постоянном развитии. Человек приступил к освоению космоса, наши свершения приобретают все больший размах, глобальные и даже космические масштабы. И для того, чтобы учесть их близкие и отдаленные последствия, те изменения, которые они могут внести в состояние среды нашего обитания, в том числе и космической, мы должны изучать не только земные явления и процессы, но и закономерности космического масштаба.

Структура Вселенной

Глядя на усыпанное звездами небо, человек приходит в восторг, не оставаясь равнодушным к созерцаемому. «Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне – дна» – эти прекрасные строки М.В. Ломоносова, написанные на заре зарождения русской поэзии, образно и наиболее полно отражают первое впечатление, которое испытывает человек, любуясь очаровательной картиной звездного неба. Про звезды сложено множество стихов, песен. Звезды и бескрайнее небесное пространство всегда притягивали и притягивают всех: и самого обыкновенного человека, и поэта, и ученого. Но для ученых, естествоиспытателей звездное небо – не только предмет восторга и наслаждения, но и интересный, неисчерпаемый объект исследований.

В ясную погоду в безлунную ночь невооруженным глазом можно насчитать на небосводе до трех тысяч звезд. Но это лишь небольшая часть тех звезд и других космических объектов, из которых состоит Вселенная. Вселенная – это весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития. Часть Вселенной, которая доступна исследованию астрономическими средствами, соответствующими достигнутому уровню развития науки, называется Метагалактикой. По-другому, Метагалактика – охваченная астрономическими наблюдениями часть Вселенной. Она находится в пределах космологического горизонта.

Структура Вселенной – предмет изучения космологии – одной из важных отраслей естествознания, – находящейся на стыке многих естественных наук: астрономии, физики, химии и др. Главные составляющие Вселенной – галактики, представляющие собой громадные звездные системы, содержащие не менее 100 млрд. звезд. Солнце вместе с планетной системой входят в нашу Галактику, наблюдаемую в форме Млечного Пути. Кроме звезд и планет, Галактика содержит разреженный газ и космическую пыль.

Млечный Путь хорошо виден в безлунную ночь. Он кажется скоплением светящихся туманных масс, протянувшимся от одной стороны горизонта до другой. Наблюдая Млечный Путь в телескоп, мы обнаруживаем, что он состоит из множества звезд. По форме он напоминает сплюснутый шар, заполненный 150 млрд. звезд, В центре его находится ядро, от которого отходит несколько спиральных звездных ветвей, что придает нашей Галактике спиральную форму. Наша Галактика чрезвычайно велика: от одного ее края до другого световой луч путешествует около 100 тыс. земных лет. Большая часть ее звезд сосредоточена в гигантском диске толщиной около 1500 световых лет. На расстоянии около 30 тыс. световых лет от центра Галактики расположено наше Солнце.

Основное «население» Галактики – звезды. Мир звезд необыкновенно разнообразен. И хотя все звезды – раскаленные шары, подобные Солнцу, их физические характеристики различаются весьма существенно. Есть, например, звезды гиганты и сверхгиганты. По своим размерам они значительно превосходят Солнце. Объем одной из звезд в созвездии Цефея больше объема Солнца в 14 млрд. раз. Если бы эту громадную звезду можно было бы поместить на место Солнца в центре нашей планетной системы, то не только Земля, но и орбиты более далеких планет – Марса, Юпитера, даже Сатурна – оказались бы внутри такого сверхгигантского шара.

Кроме звезд-гигантов существуют и звезды-карлики, значительно уступающие по своим размерам Солнцу. Известны карлики, которые меньше Земли и даже Луны. Вещество их отличается чрезвычайно высокой плотностью. Так, если из материала одного из наиболее плотных белых карликов можно было бы изготовить гирю, равную по размерам обычной килограммовой гире, то на Земле такая гиря весила бы 4 тыс. т.

Еще большей плотностью обладают нейтронные звезды. Поперечник такой звезды, состоящей главным образом из ядерных частиц – нейтронов, составляет всего около 20–30 км, а средняя плотность вещества достигает 100 млн. т/см 3 . По существу нейтронная звезда – это громадное атомное ядро. Существование нейтронных звезд было теоретически предсказано еще в 30-х годах. Однако обнаружить их удалось в 1967 г. по необычайному импульсному радиоизлучению. Нейтронные звезды быстро вращаются, и радио-луч каждой вращающейся звезды регистрируется радиотелескопом как импульс радиоизлучения. В этой связи нейтронные звезды подобного типа называются пульсарами. Большинство пульсаров излучает в радиодиапазоне от метровых до сантиметровых волн. Они иногда называются радиопульсарами. Пульсары в Крабовидной туманности и ряд других излучают, кроме того, в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах.

Звезды обладают различными поверхностными температурами – от нескольких тысяч до десятков тысяч градусов. Соответственно различен и цвет звезд. Сравнительно «холодные» звезды – с температурой около 3–4 тыс. градусов – красного цвета. Наше Солнце, поверхность которого «нагрета» до 6 тыс. градусов имеет желто-зеленый цвет. Самые горячие звезды – с температурой, превосходящей 12 тыс. градусов, – белые и голубоватые.

Во Вселенной наблюдаются вспышки новых и сверхновых звезд. Такие звезды в некоторый момент времени в результате бурных физических процессов неожиданно увеличиваются в объеме, «раздуваются», сбрасывают свою газовую оболочку и в течение нескольких суток выделяют чудовищное количество энергии – в миллиарды раз больше, чем излучает Солнце. Затем, исчерпав свои ресурсы, они постепенно тускнеют, превращаясь в газовую туманность. Так на месте сверхновой звезды образовалась Крабовидная туманность. Она является мощным источником излучения, что свидетельствует о происходящих внутри нее интенсивных процессах.

Звезды, составляющие Галактику, движутся вокруг ее центра по очень сложным орбитам. С огромной скоростью – около 250 км/с – движется в мировом пространстве и наше Солнце, увлекая за собой свои планеты. Солнечная система совершает один полный оборот вокруг галактического центра за 180 млн. лет.

Ближайшие к нашей Галактике звездные системы удалены от нас на расстояние около 150 тыс. световых лет. Они видны на небе Южного полушария как маленькие туманные пятна. Впервые их подробно описал спутник и биограф Магеллана Пигафетт во время знаменитого кругосветного путешествия. Они вошли в историю естествознания под названием Магеллановых облаков – Большого и Малого. Радиоастрономические исследования последних десятилетий показали, что Магеллановы облака – это своеобразные спутники нашей Галактики: они обращаются вместе с ней вокруг своего центра.

На расстоянии около 2 млн. световых лет от нас находится ближайшая к нашей Галактике – Туманность Андромеды. Туманность Андромеды по своему строению напоминает нашу Галактику, но значительно превосходит ее по своим размерам. Подобно нашей Галактике, Туманность Андромеды имеет спутников – две эллиптические туманности, состоящие из огромного числа звезд.

По форме и строению различают эллиптические, спиральные, шаровые и неправильной формы галактики. Почти четверть всех изученных галактик относятся к эллиптическим. Плотность распределения звезд в них равномерно убывает в направлении от центра. Самые яркие в них звезды – красные гиганты. Одна из типичных спиральных галактик показана на рис. 5.2. К ним относится наша Галактика, Туманность Андромеды и многие другие. Галактика неправильной формы не имеет центральных ядер; закономерность распределения звезд в них пока не обнаружена. В созвездии Центавра наблюдается шаровая галактика, являющаяся источником радиоизлучения.

Рис. 5.2.Типичный образец спиральной галактики

Наша Галактика, Туманность Андромеды вместе с другими соседними звездными системами образуют Местную систему галактик. Bee состав входит 16 галактик. Поперечник ее равен 2 млн. световых лет. Звездные острова, галактики – типичные объекты Вселенной. К настоящему времени известно множество галактик во всех участках небесной сферы.

Источник