Спектральная классификация звезд: зависимость цвета и температуры

Спектральная классификация звезд и зависимость цвета от температуры их поверхности

Цвет звезды определяется разностью между её фотографической и фотовизуальной величинами. По общему соглашению эти шкалы выбраны так, чтобы белая звезда, типа Сириуса, имела в обеих шкалах одну и ту же величину. Разность между фотографической и фотовизуальной величинами называется показателем цвета данной звезды. Для таких голубых звёзд, как Ригель, это число будет отрицательным, так как такие звёзды на обычной пластинке дают большее почернение, чем на чувствительной к жёлтому свету.

Классификация звезд по температуре и цвету

У красных звёзд типа Бетельгейзе показатель цвета доходит до +2-3 звёздных величин. Это измерение цвета одновременно является и измерением поверхностной температуры звезды, причём голубые звёзды оказываются значительно горячее красных.

Поскольку показатели цвета можно довольно легко получить даже для очень слабых звёзд, они имеют большое значение при изучении распределения звёзд в пространстве.

К важнейшим инструментам исследования звезд, относятся спектральные приборы. Даже самый поверхностный взгляд на спектры звезд обнаруживает, что не все они одинаковы. Бальмеровские линии водорода в некоторых спектрах сильны, в некоторых — слабы, в некоторых – вообще отсутствуют.

Какую температуру имеют солнечные пятна? Давайте посмотрим. Подробнее об этом

Вскоре стало ясно, что спектры звёзд можно разделить на небольшое число классов, постепенно переходящих друг в друга. Ныне применяемая спектральная классификация была разработана в Гарвардской обсерватории под руководством Э. Пикеринга.

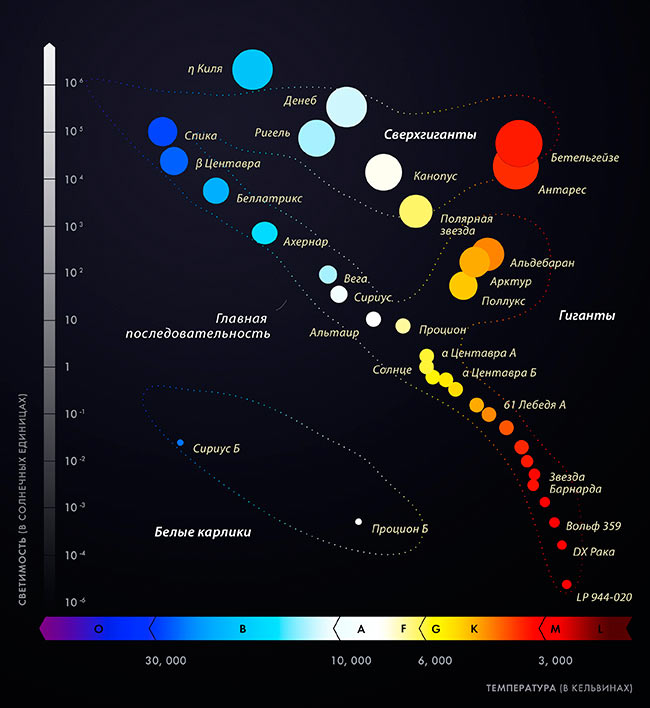

Вначале спектральные классы обозначались латинскими буквами в алфавитном порядке, но в процессе уточнения классификации установились следующие обозначения для последовательных классов: О, В, A, F, G, К, М. Кроме того, немногочисленные необычные звёзды объединяются в классы R, N и S, а отдельные индивидуумы, совершенно не укладывающиеся в эту классификацию, обозначаются символом PEC (peculiar – особенные).

Интересно отметить, что расположение звёзд по классам является одновременно и расположением по цвету.

Вас может заинтересовать

- Звёзды класса В, к которому относятся Ригель и многие другие звёзды в Орионе, — голубые;

- классов O и А — белые (Сириус, Денеб);

- классов F и G — жёлтые (Процион, Капелла);

- классов К и М, — оранжевые и красные (Арктур, Альдебаран, Антарес, Бетельгейзе).

Расположив спектры в том же порядке, мы видим, как максимум интенсивности излучения сдвигается от фиолетового к красному концу спектра. Это указывает на понижение температуры по мере перехода от класса О к классу М. Место звезды в последовательности определяется скорее температурой её поверхности, чем химическим составом. Принято считать, что химический состав один и тот же для огромного большинства звёзд, но различные температуры и давления на поверхности вызывают большие различия в звёздных спектрах.

Спектральные классы звезд

Голубые звёзды класса О являются самыми горячими. Их температура поверхности достигает 100 000°С. Спектры их легко узнать по присутствию некоторых характерных ярких линий или по распространению фона далеко в ультрафиолетовую область.

Непосредственно за ними следуют голубые звёзды класса В, также весьма горячие (поверхностная температура 25 000°С). Их спектры содержат линии гелия и водорода. Первые слабеют, а последние усиливаются при переходе к классу А.

В классах F и G (типичная звезда класса G — наше Солнце) постепенно усиливаются линии кальция и других металлов, как, например, железа и магния.

В классе К очень сильны линии кальция, появляются также молекулярные полосы.

Класс М включает красные звёзды с поверхностной температурой, меньшей 3000°С; в их спектрах видны полосы окиси титана.

Классы R, N и S относятся к параллельной ветви холодных звёзд, в спектрах которых присутствуют другие молекулярные компоненты.

Для знатока, однако, есть очень большая разница между «холодной» и «горячей» звёздами класса В. В точной классификационной системе каждый класс подразделяется ещё на несколько подклассов. Самые горячие звёзды класса В относятся к подклассу ВО, звёзды со средней для данного класса температурой — к подклассу В5, самые холодные звёзды — к подклассу В9. Непосредственно за ними следуют звёзды подкласса АО.

Звезды рождаются, живут и умирают почти как живые существа. Узнайте больше об эволюции звезд Подробнее об этом

Изучение спектров звёзд оказывается весьма полезным, так как даёт возможность грубо расклассифицировать звёзды по абсолютным звёздным величинам. Например, звезда ВЗ является гигантом с абсолютной звёздной величиной, примерно равной — 2,5. Возможно, правда, что звезда окажется в десять раз ярче (абсолютная величина — 5,0) или в десять раз слабее (абсолютная величина 0,0), так как по одному только спектральному классу невозможно дать более точной оценки.

Устанавливая классификацию звёздных спектров, весьма важно попытаться внутри каждого спектрального класса отделить гиганты от карликов или там, где этого деления не существует, выделить из нормальной последовательности гигантов звёзды, обладающие слишком большой или слишком малой светимостью.

Источник

Все о температуре и цвете звезд.

Легко заметить, что звезды имеют различные цвета — одни белые, другие желтые, третьи красные и т. п. Белый цвет имеют, например, Сириус и Вега, желтый — Капелла, красный — Бетельгейзе и Антарес. Звезды различных цветов имеют различные спектры и различные температуры. Подобно накаливаемому куску железа, белые звезды более горячие, а красные — менее.

Установлено, что наиболее горячими являются голубые, затем белые звезды. Температура их поверхностей составляет от 10 000 до 30 000° С, но иногда встречаются и более горячие звезды с температурой до — 100 000° С. Желтые звезды холоднее: температура их поверхностей около 6000° С. Наименее раскалены красные звезды: температура их поверхностей всего 3000° С, а иногда даже 2000° С и менее. В недрах звезд, как и в недрах Солнца, температура доходит до многих миллионов градусов.

Сравнивая Солнце по спектру и по температуре со звездами, мы приходим к заключению, что Солнце является желтой звездой средней температуры (6000° С).

Кроме различия в температурах по спектрам звезд, обнаруживают и некоторые различия в их химическом составе, который у всех звезд в общем сходен и близок к химическому составу Солнца и Земли. Изучая звездные спектры, мы обнаруживаем на звездах те же химические элементы, которые нам известны на Земле и на Солнце. Это подтверждает материальное единство вещества, из которого состоят Земля и другие небесные тела, и опровергает религиозные утверждения о различии между земным и небесным.

Существуют звезды, которые по светимости принадлежат к звездам-карликам, имеют белый цвет и высокую температуру. По размерам белые звезды-карлики являются наименьшими из звезд (иногда даже меньше Земли). Примером белого карлика является спутник Сириуса. Эта слабая звезда обращается около Сириуса подобно планете, однако ее масса почти равна массе Солнца, и она (звезда) излучает собственный свет.

Большинство звезд подчиняется важной закономерности — чем больше их масса, тем больше и их светимость. Эта связь отражает физические условия, при которых могут устойчиво существовать звезды.

Массы звезд-гигантов больше, чем массы звезд-карликов, но различия эти не так велики, как различия в светимости. Массы тяжелых звезд раз в 10 больше массы Солнца. Крайне редки звезды с массами в несколько десятков масс Солнца. Следовательно, по своей массе Солнце тоже является средней звездой.

Чёрный карлик — это белый карлик, который остыл до температуры реликтового излучения (космического микроволнового фона), и поэтому стал невидим. В отличие от красных карликов, коричневых карликов и белых карликов, чёрные карлики — это гипотетические объекты во Вселенной.

Когда звезда эволюционировала в белого карлика , она больше не имела источника тепла и сияла всего лишь потому, что всё ещё была горячая. Как будто что-то достали из духовки. Если оставить белого карлика в покое, со временем он остынет до температуры, окружающей его среды. В отличие от сегодняшнего ужина, который остывает за счёт конвекции, теплопроводности и излучения, белый карлик охлаждается только через излучение.

Источник

Жёлтые карлики: от вспышки до угасания

Желтыми карликами именуются звезды, имеющие вес, сопоставимый с весом нашего Солнца(± 20%) , которое также является желтым карликом. Кроме массы учитывается и температура поверхности звезды, она должна быть в пределах 4700-5700 тыс. градусов Цельсия.

Разумеется, что в разных слоях звезды температура может очень резко различаться. Так например, солнечная корона прогревается сильнее, около 1,5 млн.°С.

Время жизни таких звезд обычно не превышает 8-12 млрд. лет и их эволюция проходит особенно, отличаясь от эволюции звёзд меньшего размера и веса или звёзд-гигантов. В состав желтых карликов входят в основном водород и гелий в пропорциях: 75 к 25-ти. На самом деле водорода чуть меньше, так как около 2% состава Солнца занимают металлы и различные газы.

Солнце, сфотографированное в рентгеновских лучах. Фото: NASA/SDO/AIA/S. Wiessinger, Public domain, через Викисклад

О том, как зарождаются такие звезды мы можем судить по исследованиям ученых. Так например, Солнце образовалось из газо-пылевого межзвездного облака, раскинувшегося в пределах 2-3 св. лет. Вероятно, что облако, давшее Солнцу материалы — это остатки звезд, существовавших ранее.

Если взять все время с момента образования Вселенной, то Солнце — это звезда третьего поколения. Первое и второе были гигантами и сверхгигантами, которые быстро сожгли свои запасы водорода и взорвались сверхновыми.

Рассмотрим ситуацию на примере Солнца

Когда с гигантами было покончено, то их остатки сформировались в межзвездные облака. Под действием сил гравитации материал сжимался, организуясь в центре будущей звезды более плотно. Уплотнение сопровождалось нагревом газа до того момента, пока температура не достигла критического максимума, спровоцировавшего термоядерную реакцию.

Далее произошел сильный взрыв, воспламенивший новообразованную звезду. Часть строительных материалов разметало на расстоянии 1 св. года от центра, из чего впоследствии образовались планеты. Таким было рождение нашей Солнечной системы, и можно предполагать, что схожим образом рождаются и другие желтые карлики.

Источник

Желтые карлики — звезды солнечного типа (видео)

Желтые карлики – это, как правило, звезды средней массы, светимости и температуры поверхности.

Они являются звездами основной последовательности, располагаясь примерно в середине на диаграмме Герцшпрунга — Рассела и следуя за более холодными и менее массивными красными карликами.

По спектральной классификации Моргана-Кинана желтые карлики соответствуют в основном классу светимости G, однако в переходных вариациях соответствуют иногда классу К (оранжевые карлики) или классу F в случае с желто-белыми карликами.

Масса желтых карликов лежит зачастую в пределах от 0,8 до 1,2 массы Солнца. При этом температура их поверхности составляет в своем большинстве от 5 до 6 тысяч градусов по Кельвину.

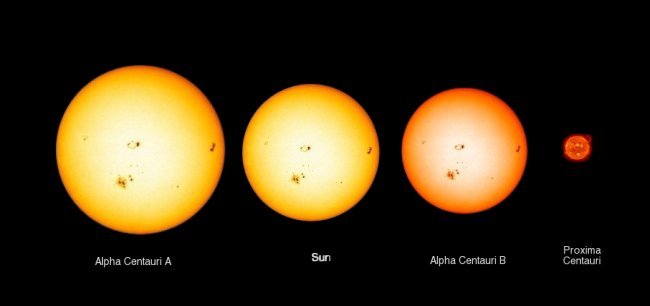

Наиболее ярким и известным нам представителем из числа желтых карликов является наше Солнце. Кроме Солнца, среди ближайших к Земле желтых карликов стоит отметить:

Две компоненты в тройной системе Альфа Центавра, среди которых Альфа Центавра А по спектру светимости аналогично Солнцу, а Альфа Центавра В – типичный оранжевый карлик класса К. Расстояние до обеих компонент составляет чуть более 4-х световых лет.

Оранжевый карлик — звезда Ран, она же Эпсилон Эридана, с классом светимости К. Расстояние до Рана астрономы оценили примерно в 10 с половиной световых лет.

Двойная звезда 61 Лебедя, удаленная от Земли на чуть более 11 световых лет. Обе компоненты 61 Лебедя типичные оранжевые карлики класса светимости К.

Солнцеподобная звезда Тау Кита, удаленная от Земли примерно на 12 световых лет, со спектром светимости G и интересной планетной системой, состоящей минимум из 5 экзопланет.

Эволюция желтых карликов весьма интересна. Продолжительность жизни желтого карлика составляет примерно 10 миллиардов лет.

Как и большинства звезд в их недрах протекают интенсивные термоядерные реакции, в которых в основном водород перегорает в гелий.

После начала реакций с участием гелия в ядре звезды водородные реакции перемещаются все больше к поверхности. Это и становится отправной точкой в преобразовании желтого карлика в красный гигант. Результатом подобного преобразования может служить красный гигант Альдебаран.

С течением времени поверхность звезды будет постепенно остывать, а внешние слои начнут расширяться. На конечных стадиях эволюции красный гигант сбрасывает свою оболочку, которая образует планетарную туманность, а его ядро превратится в белый карлик, который далее будет сжиматься и остывать.

Подобное будущее ждет и наше Солнце, которое сейчас находится на средней стадии своего развития. Примерно через 4 миллиарда лет оно начнет свое превращение в красный гигант, фотосфера которого при расширении может поглотить не только Землю и Марс, но даже и Юпитер.

Найдены дубликаты

Исследователи космоса

8.3K постов 37.1K подписчиков

Правила сообщества

Какие тут могут быть правила, кроме правил установленных самим пикабу 🙂

Формула для запоминания классов светимости:

Более того каждый миллиард лет светимость Солнца на 10% увеличивается. Так что через миллиард лет жить на Земле будет достаточно некомфортно.

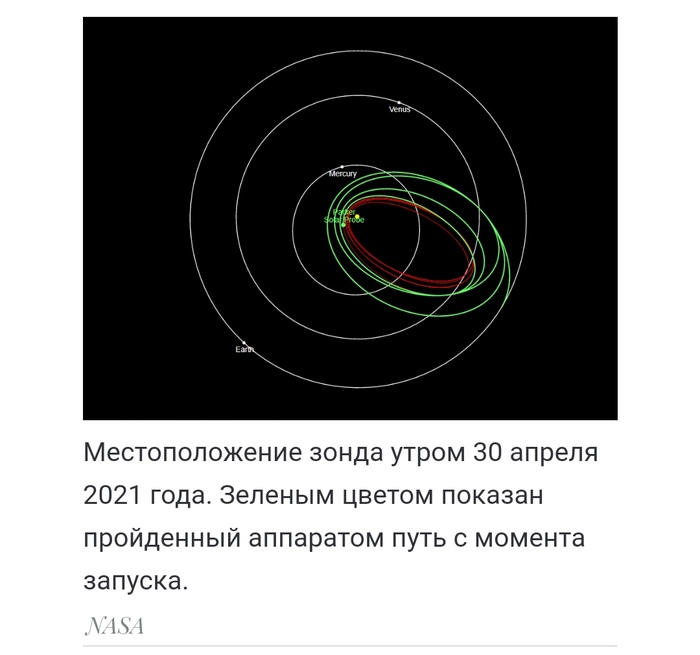

Зонд «Паркер» пролетел вблизи Солнца со скоростью 147 километров в секунду

Солнечный зонд «Паркер» совершил восьмой по счету близкий пролет мимо Солнца, установив новые рекорды по скорости движения и близости к звезде. Он оказался всего в 10,4 миллионах километров от фотосферы, двигаясь при этом со скоростью 147 километров в секунду, сообщается на сайте миссии.

Запуск «Паркера» состоялся в середине 2018 года. За семь лет работы зонд должен провести обширные исследования солнечного ветра и внешних слоев Солнца, причем перигелий каждой из 24 запланированных орбит будет оказываться все ближе к звезде. На данный момент «Паркер» семь раз пролетел мимо звезды и собрал научные данные, которые невозможно получить при наблюдениях с околоземной орбиты: показал структуру солнечного ветра, определил механизмы ускорения частиц около Солнца и увидел рождение частиц на границе между быстрым и медленным солнечным ветром. При этом научная программа аппарата не ограничивается Солнцем — в нее входят наблюдения за астероидами, кометами, Венерой и даже межпланетной пылью.

25 апреля 2021 года зонд начал восьмое тесное сближение с Солнцем, а 29 апреля пролетел на минимальном расстоянии 10,4 миллиона километров от фотосферы звезды, что эквивалентно всего 27 расстояниям от Земли до Луны, двигаясь при этом со скоростью 147 километров в секунду относительно Солнца. Таким образом, «Паркер» вновь побил рекорды как по скорости движения, так и по близости к Солнцу рукотворного космического аппарата. От перегрева научную аппаратуру защищает тепловой щит, внешняя поверхность которого нагрелась до 650 градусов по Цельсию во время пролета.

Сбор научных данных будет продолжаться до 4 мая, а передача данных на Землю будет вестись до 28 мая. Ожидается, что в середине декабря 2024 года зонд практически войдет в атмосферу Солнца, оказавшись вблизи точки Альвена, где солнечный ветер ускоряется настолько, что покидает звезду.

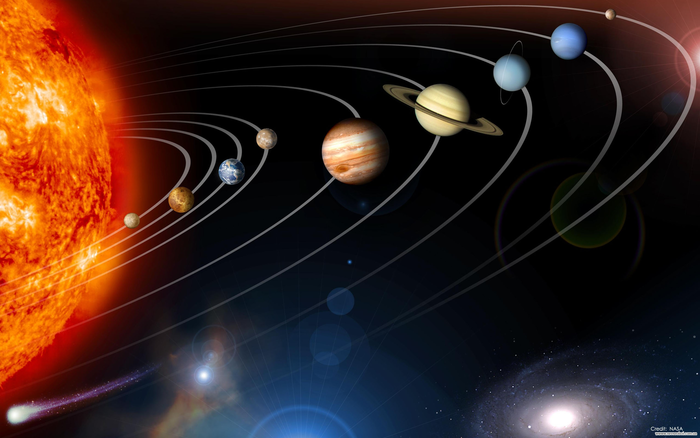

Биография Солнечной системы

700 млн лет – столько понадобилось для того, чтобы сформировалась наша Солнечная система. Невеликий срок в масштабах Вселенной. Но все ключевые события для нашего «солнечного семейства» успели произойти именно за это время. Какие же?

В начале было облако

Все началось около 4 млрд 600 млн лет назад. Именно тогда огромное облако молекулярной пыли, спокойно плывшее в Млечном Пути, вдруг стало сжиматься. Это случилось благодаря вспыхнувшей неподалеку сверхновой звезде, ударная волна от которой прошла через все облако и спровоцировала гравитационный коллапс. А еще взрыв гигантской звезды наполнил облако газом и тяжелыми элементами – железом и ураном, позже ставших кирпичиками, из которых состоит Солнечная система.

Сжатие происходило очень быстро. Помимо этого, облако еще и вращалось. Дело в том, что все вокруг нас, включая галактику, находится в постоянном вращении. Вращение – это часть физики звездного коллапса. Когда в газопылевом облаке возникла гравитация, оно не только стало быстрее вращаться, но и расплющилось в диск. В условиях стремительного сжатия и хаотичного вращения газ и пыль начали уплотняться во множество комков. Эти комки были ничем иным, как будущими звездами.

Очень скоро часть этого облака станет раздробленной Солнечной системой, в центре которой засияет яркая протозвезда. Она начнет поглощать пыль и газ, из которых тогда состояла солнечная туманность. Большая часть из всего этого «мусора» окажется в недрах Солнца, а из мизерных остатков образуются планеты, спутники, астероиды и даже мы сами.

Солнечная система была не единственным «ребенком» огромного газопылевого облака, одновременно с ней на свет «рождаются» и ее «братья» – другие звездные системы.

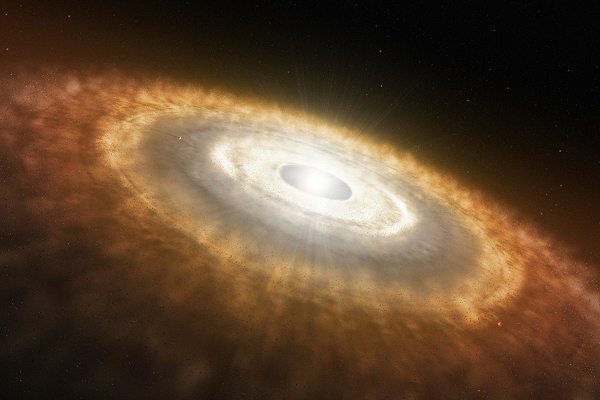

То же самое мы можем наблюдать сегодня в созвездии Ориона, через которое протянулось гигантское молекулярное облако протяженностью в сотни световых лет. В некоторых местах видно, как из этих комков образуются молодые звезды, словно гигантские диско-шары, подсвечивающие окружающий их газ всеми цветами радуги.

Туманность Ориона / ©NASA

На сегодняшний день существует два подхода к вопросу образованию планетных систем. Один из них – это развитие идей советского ученого Виктора Сафронова, так называемая модель аккреции на ядро. Согласно этой модели, сначала образуется некая заготовка планеты, зародыш, каменное ядро, на которое потом аккрецирует газ, и образуется уже планета-гигант наподобие Юпитера, Сатурна или других планет-гигантов. Второй подход связан с попытками объяснить образование планет в протопланетном диске тем же механизмом, который приводит и к образованию звезд, то есть гравитационной неустойчивостью. Если диск достаточно массивен, и в нем достаточно много вещества, то могут образовываться какие-то неоднородности, которые будут сжиматься под действием собственной тяжести. Если они будут достаточно массивны, они будут падать внутрь себя, коллапсировать и превращаться в массивные планеты. В научной среде преимущество пока имеет первая – сафроновская теория образования планет.

В «младенчестве» у Солнечной системы не было никаких планет. Самого Солнца как такового тоже не существовало – была лишь небольшая протозвезда, свет от которой был очень тусклым из-за скопленных вокруг нее газа и пыли. Впрочем, планеты будут формироваться очень быстро.

Материал для их «изготовления» разделился на несколько «слоев» в зависимости от температур диска. Ближе к протосолнцу, при температуре свыше 2 тыс. градусов, все испарилось. На расстоянии 8 млн км находилась каменная линия, где металлы и минералы затвердели.

Следующий рубеж принято называть линией снега – эта верхняя граница внутренней Солнечной системы. Вода, метан и аммиак существуют здесь только в виде льда. Но почему мы говорим именно об этих веществах? Все просто – в Солнечной системе их больше всего, особенно воды. Все это – компоненты водорода в том или ином виде, а водород является самым распространенным элементом в Солнечной системе того времени.

Как эти, так и другие элементы, объединяет одно – они пока находятся здесь в виде микроскопических частиц. Но уже очень скоро путем аккреции их начнет притягивать друг к другу, и они превратятся в камни и кусочки льда, которые, в свою очередь, тоже притянет вместе. Из них образуются более-менее большие каменные куски (примерно 1 км на 1,5 км), называемые планетезимали. Это первый строительный материал, из которого через 3 млн лет сформируются протопланеты – «зародыши» планет.

Художественное видение линии снега / ©ESA

А пока протопланеты схожи по размерам с Луной. Сталкиваясь между собой, они образуют большие планеты. Планеты внутренней Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля и Марс – получились небольшими, меньше внешних, потому что им досталось меньше строительного материала (ближе к звезде, там, где достаточно горячо из-за ее излучения, не могут конденсироваться льды, не могут конденсироваться в твердое вещество вода, аммиак и другие газы, поэтому там возможно образование только каменных планет. Поэтому эти планеты получаются менее массивными, ведь для их образования доступно меньше вещества).

Буквально за 3 млн лет появляется гигант Солнечной системы – молодой замерзший Юпитер. Прежде чем стать газовым гигантом, Юпитер был суперземлей – крупной каменной планетой, масса которой в несколько раз превышает массу Земли. Он продолжал расти, притягивая к себе все новые протопланеты. Из-за своей массы Юпитер стал «гравитационным разбойником». Как космический пылесос он поглощал все газы на своем пути и за 100 тыс. лет нарастил 90% своей нынешний массы.

Другие планеты внешней Солнечной системы – Сатурн, Уран и Нептун – последовали его «хулиганскому» примеру. И хотя накопить столь убедительную «мышечную» массу большинству из них все же не удалось, Юпитер и Сатурн в конечном итоге вобрали в себя 92% всего не солнечного вещества!

Благодаря «прожорливости» этих двух гигантов за 10 млн лет существования молодой Солнечной системы в ней кончился практически весь газ, в частности, водород и гелий, из-за которых так быстро выросли Юпитер и Сатурн. Их неуемная «жадность», однако, сыграла на руку их более «скромным» собратьям. Ведь если бы Юпитер и Сатурн не притянули весь газ и пыль, мы могли бы лицезреть наше Солнце лишь как довольно тусклый нечеткий диск. Впрочем, не могли бы – в отсутствии нормального солнечного света жизнь на нашей планете едва ли могла достигнуть такого разнообразия, чтобы на ней появились столь любопытные существа как Homo sapiens. Солнце, впрочем, способствовало этому и само. Ведь оно продолжало вбирать в себя водород и гелий, иначе не выросло бы до таких размеров, так и оставшись протозвездой. Юпитер, кстати, и сам бы мог стать звездой, если бы обладал значительно большей массой.

Второе рождение Солнца

Наше Солнце родилось дважды. Та звезда, о которой мы говорили до сих пор, была лишь протосолнцем. В начале своей жизни спектр света ее был другим. Протосолнце обладало огромной энергией как и сейчас, но было более красным. В возрасте 50 млн лет с Солнечной системой происходит знаковое событие – наша звезда достигает критической температуры и давления, в ее ядре начинается ядерная реакция. С энергией водородной бомбы наше протосолнце взрывается, и рождается новая полноценная звезда.

Солнце созрело, а сформировавшиеся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун улетели за снеговую линию. Между тем, в горячей внутренней области, где было много камней и мало газа, творился хаос: крошечные протопланеты продолжали сталкиваться и расти.

Образование внутренних планет Солнечной системы продолжалось в 10 раз дольше, чем формирование газовых гигантов. Спустя 75 млн лет этот процесс подошел к концу. Пыль этих «боев» рассеялась, и из глубин космоса проступили очертания четырех внутренних планет – Меркурия, Венеры, Земли и Марса.

Детство нашей Земли тем не менее было трудным. В то время, когда протоземля достигла нынешних размеров и заняла стабильную орбиту, у нее был космический преследователь. Считается, что на начальных стадиях развития Землю сопровождала другая протопланета – Тея. У нее была почти такая же орбита, как и у Земли. Она буквально следовала за ней по пятам. Неудивительно, что подобный «контроль» рано или поздно должен был вылиться в ожесточенный «конфликт» – планеты столкнулись. И вновь великие бедствия обернулись великим созиданием – из обломков Теи и самой Земли сформировался спутник – Луна (читайте об этом в прошлом номере журнала в статье «История Земли за 30 минут»). Выжив в катаклизме и сформировав Луну, Земля стала одной из самых стабильных планет внутренней Солнечной системы. Вероятно, это еще одна причина, почему именно на ней появилась жизнь (по крайней мере, столь разнообразная).

Кольцо астероидов и пояс Койпера

Казалось бы, формирование планет закончено, но между Марсом и Юпитером и по сей день существует кольцо, которое давным-давно должно было превратиться в еще одну планету. Но рождение ее невозможно – «злодейка-судьба» в образе гиганта Юпитера не позволяет ей сформироваться: гравитационная сила газовой планеты постоянно сталкивает астероиды и не дает им притянуться друг к другу.

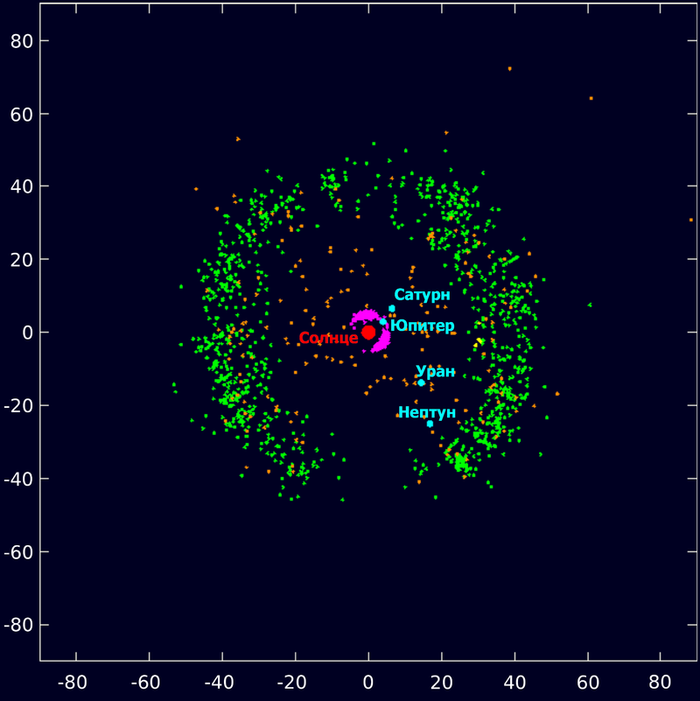

Ближе к краю Солнечной системы, за орбитой Нептуна, расположилось еще одно кольцо астероидов – пояс Койпера. В нем много камней и льда, но все они летают так далеко друг от друга, что почти никогда не сталкиваются, потому не образуют планет.

Объекты основного пояса показаны зеленым цветом, рассеянного диска – оранжевым. Четыре внешних планеты выделены голубым цветом, троянские астероиды Нептуна – желтым, Юпитера – розовым. Появление промежутка в нижней части рисунка связано с нахождением в этой области полосы Млечного пути, скрывающей тусклые объекты / ©Wikimedia Commons

Помимо кольца астероидов и пояса Койпера, в Солнечной системе существует и гипотетическая сферическая область, называемая облаком Оорта. Именно она, по мнению многих исследователей, считается «родиной» долгопериодических комет. И хотя инструментально существование облака Оорта не подтверждено, многие косвенные данные указывают на его существование. Считается, что облако Оорта является остатком исходного протопланетного диска, который сформировался вокруг Солнца примерно 4,6 млрд лет назад. Общепринятая гипотеза гласит, что объекты облака Оорта первоначально формировались намного ближе к Солнцу в том же процессе, в котором образовались планеты и астероиды, но гравитационное взаимодействие с молодыми планетами-гигантами, такими, как Юпитер, отбросило эти объекты на чрезвычайно вытянутые эллиптические или параболические орбиты.

Поздняя тяжелая бомбардировка

Впрочем, через 50 млн лет после рождения Солнечной системы в поясе Койпера и кольце астероидов было в 100 раз больше тел, чем сегодня. Все они сыграли разрушительную, но очень важную роль в эволюции каменистых внутренних планет, включая нашу Землю.

Причиной драмы, однако, стали тогда газовые гиганты, чьи сместившиеся орбиты чуть не погубили Солнечную систему. Когда Юпитер вошел в резонанс с Сатурном, возникло гравитационное возбуждение и произошла катастрофа – планеты разлетелись по Солнечной системе. Две планеты – Нептун и Уран, пострадали больше всех. Их орбиты поменялись местами.

Резонанс Юпитер-Сатурн основательно проредил и пояс астероидов, и пояс Койпера. 99% тел в поясах астероидов и Койпера разлетелась, большая часть из них оказалась за пределами Солнечной системы. Но некоторые отправились внутрь. Земля, как и другие каменистые планеты, оказалась на линии огня. Это событие известно как поздняя тяжелая бомбардировка. Но принцип «нет худа без добра» сработал снова. Многие ученые считают, что именно такие бомбардировки могли принести на Землю воду, а заодно и органические минералы и вещества, из которых позже развилась жизнь.

С тех пор, насколько известно современной науке, серьезных катаклизмов в Солнечной системе не происходило. Многие вообще считают ее нетипичной по сравнению с другими подобными системами именно в силу ее стабильности. Неужели мы – особенные.

Солнечная система должна просуществовать еще порядка 5 млрд лет – до тех пор, пока термоядерная реакция в недрах Солнца не прекратится и оно не расширится. Когда это произойдет, оно превратится в красного гиганта и поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, нашу Землю. Но даже если наша планета и избежит этой участи, жизнь на ней станет совершенно невозможной из-за близости гигантского Солнца. Зона обитаемости сместится к самым краям планетной системы. Впрочем, из-за чрезвычайно увеличившейся площади поверхности Солнце будет гораздо более «прохладной» звездой, чем прежде. После этого нашу систему ждет еще большая трагедия – Солнце вновь начнет сжиматься. Это будет происходить до тех пор, пока оно не превратится в белого карлика – звездное ядро, необычайно плотный объект в половину первоначальной массы светила, но размером всего лишь с Землю. Процесс «умирания» Солнца, как и всего в этом мире, начался еще в момент его рождения. Поскольку Солнце сжигает запасы водородного топлива, выделяющаяся энергия, поддерживающая ядро, имеет тенденцию заканчиваться, заставляя звезду сжиматься. Это увеличивает давление в ее недрах и нагревает ядро, таким образом ускоряя сжигание топлива. В результате Солнце становится ярче примерно на десять процентов каждые 1,1 млрд лет, и станет ярче еще на 40% в течение следующих 3,5 млрд лет.

Источник