Цефеида

Цефеиды — звезды, мощность излучения которых в десятки тысяч раз больше, чем у Солнца. Это желтые сверхгиганты, температура их поверхности в среднем примерно такая же, как и у Солнца. Интересны прежде всего тем, что светимость цефеид меняется строго периодически — от суток до месяца. В максимальном блеске типичная цефеида становится ярче на одну — две звездные величины, что соответствует увеличению мощности излучения по сравнению с минимальным блеском примерно в 2,5—6 раз.

Где их можно найти

Сейчас в нашей Галактике известно несколько сот цефеид, еще несколько тысяч обнаружены в других галактиках. Благодаря цефеидам астрономы научились определять расстояния до других галактик. Не случайно цефеиды называют маяками Вселенной. Цефеиды — сравнительно молодые звезды, в Галактике они заметно концентрируются к ее плоскости и встречаются в рассеянных звездных скоплениях. А вот весьма многочисленные звезды другого типа пульсирующих переменных, звезды типа RR Лиры, в своем большинстве принадлежат к числу самых старых звезд. Их концентрация в галактической плоскости незначительна, зато этих звезд очень много в направлении на центр Галактики и в некоторых шаровых звездных скоплениях, являющихся самыми старыми известными в Галактике образованиями (их возраст превышает 10 млрд. лет).

Почему меняют светимость

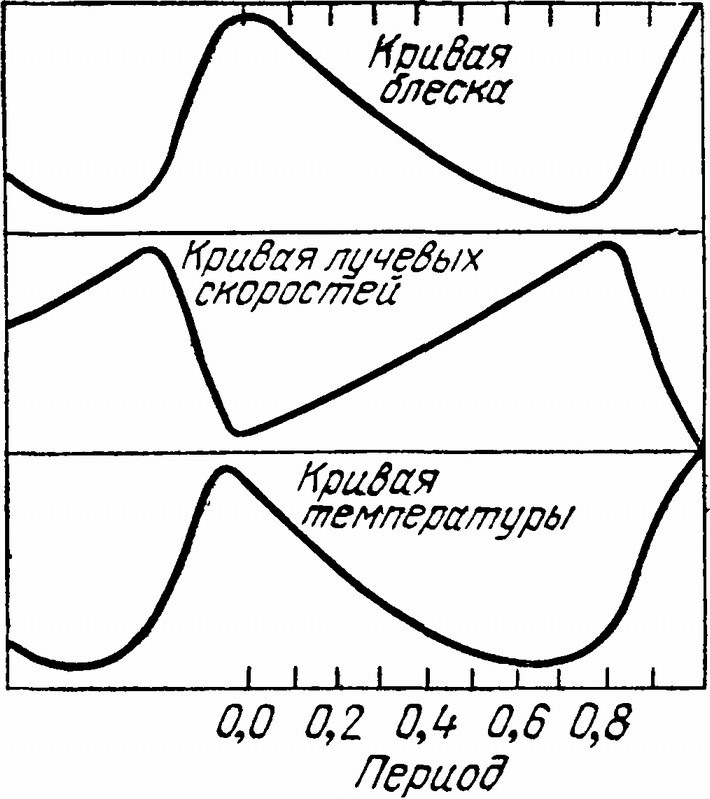

Причина изменения светимости цефеид — радиальные пульсации. Атмосферы цефеид то расширяются, то сжимаются. При сжатии атмосфера звезды разогревается, а при расширении охлаждается. Мы видим цефеиду наиболее яркой, когда она сравнительно небольшая, но горячая. Пульсации цефеид проявляются не только в изменениях блеска. Для любой постоянной звезды можно определить скорость, с какой она движется вдоль луча зрения (лучевую скорость). У цефеид, как показали наблюдения, лучевые скорости меняются с тем же периодом, что и блеск: звезда пульсирует, и мы видим, как варьируют скорости атмосферных слоев относительно земного наблюдателя.

Чем полезны

Измеряя переменность блеска цефеиды и ее лучевой скорости, можно довольно точно определить размеры звезды и их изменения в ходе пульсаций. Ученым удалось определить взаимосвязь периода переменности цефеид и их светимости: чем больше период переменности, тем больше энергии цефеида излучает в пространство за единицу времени. Вычислив мощность излучения по зависимости период — светимость, можно определить расстояние до цефеиды, а если она входит в звездную систему (звездное скопление, галактику), то и расстояние до этой звездной системы.

Зная период цефеиды, можно определить и ее возраст. В 60-е гг. XX в. советский астроном Ю. Н. Ефремов установил: чем больше период цефеиды, тем она моложе. Однако не следует думать, что блеск любой пульсирующей переменной звезды меняется строго периодически. Даже переменные типа Миры Кита, характеризующиеся довольно регулярным поведением, в точности не повторяют форму кривой блеска и продолжительность интервала между максимумами от одного цикла к следующему.

Источник

Цефеиды

Астрономы называют цефеиды маяками Вселенной, так как при помощи этих звезд можно точно рассчитать расстояние до отдаленных космических объектов.

Переменные звезды

Цефеиды относятся особому классу регулярных переменных звезд. Наиболее известной их представительницей является Полярная звезда, которая по сегодняшний день служит заблудившимся путникам ориентиром, показывая в северном полушарии точное направление на север.

Переменные звезды получили свое название благодаря тому, что их излучение субъективно воспринимается, как переменное – эти звезды, словно лампочки новогодней гирлянды, мигают нам из далеких глубин галактик. Их мигание вызвано рядом физических процессов, которые происходят внутри этих небесных тел. В астрономическом сообществе они широко известны, как природа переменности цефеид.

Природа переменности цефеид

Как мы уже говорили выше, мигание или пульсация цефеид вызвана рядом естественных физических процессов, которые до конца еще не выяснены астрономами.

Суть этих процессов сводится к тому, что в верхних слоях звезд нарушены процессы газового давления и тяготения, из-за чего радиус звезды периодически сжимается, что наблюдателем воспринимается не иначе, как пульсация.

Сжатие радиуса звезды прямым образом влияет на температуру ее поверхности. Так, уменьшение радиуса цефеиды на 15% способно вызвать увеличение температуры звезды более чем на 1000 градусов по Кельвину.

Вместе с изменением длины радиуса звезды, изменяется и ее звездная величина – блеск. При минимальном радиусе звезда излучает максимальное количество света, а с увеличением радиуса количество излучаемого света становится меньше.

Происхождение названия

Название «Цефеиды» происходит от наименования одноименной звезды Дельта Цефея. Звездная величина этого небесного светила меняется каждые пять дней в диапазоне от 3,6 до 4,3 единиц.

Физические характеристики

Цефеиды – это обычно гиганты и сверхгиганты, относящиеся к спектральным классам F и G. Эти звезды в несколько тысяч раз ярче нашего Солнца, что не всегда пропорционально их массе. Например, встречаются цефеиды масса которых составляет всего четверть солнечной. Однако есть среди них гиганты, вес которых превосходит массу нашей звезды в сорок раз. Часто среди цефеид встречаются двойные звезды, однако существуют и цефеиды-одиночки, которые также отличаются высокой степенью свечения.

Типы цефеид

Астрономы различают два типа цефеид: цефеиды населения І и населения ІІ. Цефеиды первого населения обычно обитают в рассеянных звездных скоплениях. Эти звезды имеют сравнительно молодой возраст. Их обычно называют классическими цефеидами.

Ярким представителем цефеид второго населения является W Девы. Если цефеиды населения І обитают в рассеянных звездных скоплениях, то цефеиды населения ІІ наиболее часто встречаются в шаровых скоплениях, расположенных вблизи галактического центра. Их возраст выше возраста звезд населения І, а свечение заметно ниже.

Значимость в астрономии

Астрономы называют цефеиды маяками Вселенной. Причина этого в том, что эти небесные тела позволяют вычислить расстояние к удаленным космическим объектам, в частности галактикам. Происходит это следующим образом. Допустим, вы обнаружили цефеиду в другой галактике. Первое, что вам нужно сделать – это вычислить период ее пульсации, благодаря которому вы сможете измерить светимость звезды. Сравнив последнюю величину с ее видимым блеском, можно узнать расстояние до звезды, а также до галактики, в которой вы ее обнаружили.

Источник

Маяки Вселенной — цефеиды

Периодические изменения блеска наблюдаются не только у алголей, но и у других звезд, называемых переменными. Среди них особенно упорно сопротивлялись попыткам разгадать их природу цефеиды, названные так по типичной своей представительнице δ Цефея. Строго периодически, с периодом в 5 дней 10 часов 48 минут, ее блеск сначала увеличивается на 0,75 звездной величины, а затем более медленно ослабевает. Выяснилось также, что по мере приближения к максимуму блеска спектр звезды становится все более ранним, температура все выше, цвет все белее. У самой δ Цефея спектр меняется в пределах целого класса, температура же меняется в пределах 800°.

Ясно, что изменения блеска цефеид вызваны не геометрическими причинами, как, например, затмениями одной звезды другою, а физическими причинами. Физические характеристики самой звезды действительно периодически меняются, отчего меняется и излучение ею энергии, в том числе световой. Параллельно с изменением блеска происходит и периодическое колебание лучевой скорости цефеид, что было впервые подмечено А.А. Белопольским. Изменения блеска их невелики и не превосходят полутора звездных величин.

Все эти изменения удовлетворительно объясняются, если рассматривать цефеиды как пульсирующие звезды, на что впервые указывал еще известный русский физик Н.А. Умов и что потом развили в теорию Шепли (США), Эддингтон (Англия) и особенно подробно С.А. Жевакин в СССР. Как надувные мячики из тонкой резины, они то увеличиваются в размере, то уменьшаются. Движение их поверхности при этой пульсации то к нам, то от нас и создает колебания лучевой скорости. Однако температура звезды при сжатии в соответствии с законами физики повышается, отчего спектральный класс становится более ранним, и общий блеск звезды все-таки повышается, несмотря на ее уменьшившуюся поверхность.

Вероятно, цефеиды — это неустойчивые звезды, у которых однажды случившийся в них толчок за счет внутренних сил вызывает колебания, подобные колебаниям маятника. С течением времени, когда иссякнет источник энергии, поддерживающий эти колебания, возникшие в звезде пульсации должны ослабеть и затухнуть. Никто, однако, не ожидал, что это вскоре будет наблюдаться. Первый, и пока единственный раз постепенное прекращение переменности блеска всего лишь за четыре года было замечено недавно. Цефеида RU Жирафа, обнаруженная в 1899 г., изменяла свой блеск на целую звездную величину с периодом около 22 суток, начиная с 1899 г., когда ее обнаружили. К 1966 г. ее переменность почти полностью прекратилась.

Периоды разных цефеид заключены в пределах от 1½ часов до 45 суток, причем после периода короче одних суток сразу происходит скачок к периодам более двух суток.

Все цефеиды — звезды-гиганты большой светимости, но у них наблюдается замечательное соотношение: чем больше период изменения блеска цефеиды, тем ее светимость больше. Это замечательное открытие сделала мисс Ливитт в Гарвардской обсерватории.

Рис. 156. Кривые изменения блеска, лучевых скоростей поверхностных слоев и их температуры у звезды δ Цефея.

Связь между логарифмом периода, измеряемого в сутках, и абсолютной звездной величиной представлена на рис. 157.

Такое свойство делает цефеиды своего рода маяками Вселенной. Обладая большой светимостью, они видны на огромных расстояниях от нас и, зная из наблюдений их период и видимый блеск, эти расстояния легко подсчитать. Цефеиды благодаря отмеченному их свойству очень помогают нам не только при исследовании размеров, формы и строения нашей звездной системы, но и при изучении других звездных систем.

Источник

Цефеиды — маяки Вселенной

Анатомия великой спирали

Осознать связь Млечного Пути, перекинувшегося через ночной небосвод, с понятием «наш дом» довольно трудно. В век, горящий электрическими огнями, Млечный Путь для жителей городов практически недоступен. Увидеть его можно только вдали от городских огней, причем в определенное время года. Особенно красив в наших широтах он бывает в августе, когда проходит через область зенита и, словно гигантская небесная арка, возвышается над спящей Землей.

На берегах молочной

Тайна Млечного Пути не давала людям покоя на протяжении долгих веков. В мифах и легендах многих народов мира его называли Дорогой Богов, таинственным Звездным Мостом, ведущим в райские кущи, волшебной Небесной Рекой, наполненной божественным молоком. Полагают, что именно он имелся в виду, когда старинные русские сказки говорили о молочной речке с кисельными берегами. А жители древней Эллады звали его Galaxias kuklos, что означает «молочный круг». Отсюда и происходит привычное сегодня слово Галактика.

Но в любом случае, Млечный Путь, как и все, что можно увидеть на небе, считался священным. Ему поклонялись, в честь него строили храмы. Между прочим, мало кто знает, что елка, которую мы украшаем на Новый год, есть не что иное, как отголосок тех древних культов, когда Млечный Путь представлялся нашим предкам осью Вселенной, Мировым Древом, на невидимых ветвях которого зреют плоды звезд. Именно на Новый год Млечный Путь «стоит» вертикально, словно поднимающийся из-за горизонта ствол. Вот почему в подражание древу небесному, вечно плодоносящему, в начале нового годового цикла наряжали дерево земное. Верили, что это давало надежду на будущий урожай и благосклонность богов.

Что же такое Млечный Путь, почему он светится, и светится неоднородно, то льется по широкому руслу, то вдруг разделяется на два рукава?

Научной истории этого вопроса можно насчитать как минимум 2 000 лет. Так, Платон называл Млечный Путь швом, соединяющим небесные полушария, Демокрит и Анаксагор говорили, что его подсвечивают звезды, а Аристотель объяснял его светящимися парами, располагающимися под Луной. Было и другое предположение, высказанное римским поэтом Марком Манилием: возможно, Млечный Путь — это сливающееся сияние маленьких звезд. Как недалек был он от истины. Но подтвердить ее, наблюдая за звездами невооруженным глазом, было невозможно.

Тайна Млечного Пути приоткрылась только в 1610 году, когда знаменитый Галилео Галилей навел на него свой первый телескоп, в который увидел «необъятное скопище звезд», для невооруженного глаза сливающихся в сплошную белую полосу. Галилей был поражен, он понял, что неоднородность, даже клочковатость строения белой полосы объясняется тем, что она состоит из множества звездных скоплений и темных облаков. Их комбинация и создает неповторимый образ Млечного Пути. Однако почему неяркие звезды концентрируются в узкую полосу, понять на тот момент было невозможно.

Проектировщик Вселенной

Еще одним исследователем Млечного Пути стал в XVIII веке Вильям Гершель. Будучи музыкантом и композитором, он занимался наукой о звездах и изготовлением телескопов. Последний из них был весом в тонну, имел диаметр зеркала 147 сантиметров и длину трубы целых 12 метров. Однако большинство своих открытий, которые стали закономерной наградой за усердие, Гершель сделал при помощи телескопа, вдвое меньшего этого гиганта.

Одно из самых важных открытий, как его называл сам Гершель, был Великий План Вселенной. Метод, который он применил, оказался простым подсчетом звезд в поле зрения телескопа. И естественно, в разных частях неба обнаружилось разное количество звезд. (Участков неба, где проводился подсчет звезд, получилось более тысячи.) На основе этих наблюдений Гершель сделал вывод о форме Млечного Пути уже как о звездном острове во Вселенной, которому принадлежит и Солнце. Он даже нарисовал схематический рисунок, из которого видно, что наша звездная система имеет неправильную вытянутую форму и напоминает гигантский жернов. Ну а поскольку этот жернов окружает наш мир кольцом, то, следовательно, Солнце находится внутри него и расположено где-то вблизи центральной части. Именно так нарисовал Гершель, и это представление дожило в умах ученых почти до середины прошлого века.

На основании выводов Гершеля и его последователей получалось, что Солнце имеет в Галактике, называемой Млечным Путем, особое центральное положение. Такая структура была чем-то похожа на геоцентрическую систему мира, принятую до эпохи Коперника, с той лишь разницей, что раньше центром Вселенной считалась Земля, а теперь Солнце.

И все же, оставалось непонятным, есть ли за пределами звездного острова, иначе — нашей Галактики, другие звезды? Телескопы Гершеля позволили приблизиться к разгадке и этой тайны. Ученый обнаружил на небе множество слабых туманных светящихся пятен и исследовал наиболее яркие из них. Увидев, что некоторые из пятен распадаются на звезды, Гершель сделал смелый вывод, что это не что иное, как другие звездные острова, подобные нашему Млечному Пути, только очень далекие. Именно тогда он предложил во избежание путаницы писать название нашего Мира с прописной буквы, а остальных — со строчной. Так же произошло и со словом Галактика. Когда мы пишем его с прописной буквы, то имеем в виду наш Млечный Путь, когда со строчной — все прочие галактики. Сегодня термином Млечный Путь астрономы называют и «молочную реку», видимую на ночном небе, и всю нашу Галактику, состоящую из сотен миллиардов звезд. Таким образом, этот термин употребляется в двух смыслах: в одном — при разговоре о звездах на Земном небе, в другом — при обсуждении устройства Вселенной.

Спиральные ветви содержат множество звезд высокой светимости и массы. А если масса звезды велика, порядка десятка масс Солнца, ее ждет незавидная судьба, заканчивающаяся грандиозной космической катастрофой — взрывом, называемым вспышкой сверхновой звезды. При этом вспышка бывает настолько сильной, что эта звезда светит, как все звезды Галактики, вместе взятые. Такие катастрофы астрономы часто фиксируют в других галактиках, однако в нашей — последние несколько сот лет подобного не происходит. При взрыве сверхновой возникает мощная волна жесткого излучения, способная уничтожить все живое на пути. Может быть, именно из-за уникального положения в Галактике нашей цивилизации удалось развиться до такой степени, что ее представители пытаются познать свой звездный остров. Получается, что возможных братьев по разуму можно искать только в тихих галактических «закутках», наподобие нашего.

Цефеиды — маяки Вселенной

В понимании строения «собственной» Галактики большую роль сыграли исследования туманности Андромеды. Туманные пятна на небосводе были известны давно, но их считали либо клочками, оторвавшимися от Млечного Пути, либо сливающимися в сплошную массу далекими звездами. Но одно из таких пятен, известное как туманность Андромеды, было самым ярким и привлекало к себе наибольшее внимание. Его сравнивали и со светящимся облаком, и с пламенем свечи, а один астроном даже считал, что в этом месте хрустальный купол небес тоньше, чем в других, и на Землю сквозь него льется свет Царства Божьего.

Туманность Андромеды действительно захватывающее зрелище. Если бы наши глаза были более чувствительны к свету, она предстала бы нам не маленьким вытянутым туманным пятнышком, где-то в четверть лунного диска (это ее центральная часть), а образованием, в семь раз превышающим полную Луну. Но и это еще не все. Современные телескопы видят туманность Андромеды такой, что на ее площади умещается до 70 полных лун. Понять структуру туманности Андромеды удалось лишь в 20-х годах прошлого века. Это сделал с помощью телескопа с поперечником зеркала 2,5 м американский астрофизик Эдвин Хаббл. Он получил снимки, на которых красовался, теперь уже сомнений не было, гигантский звездный остров, состоящий из миллиардов звезд, — другая галактика. А наблюдение отдельных звезд туманности Андромеды позволили решить еще одну задачу — вычислить расстояние до нее. Дело в том, что во Вселенной существуют так называемые цефеиды — переменные звезды, пульсирующие благодаря внутренним физическим процессам, изменяющим их блеск. Эти изменения происходят с определенным периодом: чем период больше, тем выше светимость цефеиды — энергия, выделяемая звездой в единицу времени. А по ней можно определить и расстояние до звезды. Так, например, цефеиды, выявленные в туманности Андромеды, позволили определить расстояние до нее. Оно оказалось огромным — 2 миллиона световых лет. Впрочем, это только одна из ближайших к нам галактик, которых, как оказалось, во Вселенной великое множество.

Чем мощнее становились телескопы, тем яснее очерчивались варианты строения наблюдаемых астрономами галактик, которые оказались очень необычными. Среди них есть так называемые неправильные, не имеющие симметричной структуры, есть эллиптические, а есть — спиральные. Вот они-то и кажутся наиболее интересными и загадочными. Представьте себе ярко сияющую сердцевину, из которой выходят исполинские светящиеся спиральные ветви. Есть галактики, у которых ярче выражена именно сердцевина, а у других доминируют ветви. Существуют и галактики, где ветви выходят не из сердцевины, а из особой перемычки — бара.

Так к какому же типу отнести наш Млечный Путь? Ведь, находясь внутри Галактики, понять ее строение намного труднее, нежели наблюдая со стороны. Ответить на этот вопрос помогла сама природа: галактики по отношению к нам «разбросаны» в самых разных положениях. Одни мы можем видеть с ребра, другие «плашмя», третьи — в различных ракурсах.

Долгое время считалось, что ближайшая к нам галактика — Большое Магелланово Облако. Сегодня известно, что это не так. В 1994 году космические расстояния были измерены более точно, и первенство получила карликовая галактика в созвездии Стрельца. Однако совсем недавно и это утверждение пришлось пересмотреть. В созвездии Большого Пса обнаружился еще более близкий сосед нашей Галактики. От него до центра Млечного Пути всего 42 тысячи световых лет.

Всего известно 25 галактик, составляющих так называемую Местную систему, то есть сообщество галактик, непосредственно связанных друг с другом гравитационными силами. Поперечник Местной системы галактик равен примерно трем миллионам световых лет. В Местную систему помимо нашего Млечного Пути и его спутников входит и туманность Андромеды, ближайшая к нам гигантская галактика с ее спутниками, а также еще одна спиральная галактика созвездия Треугольника. Она повернута к нам «плашмя». Доминирует в Местной системе, безусловно, туманность Андромеды. Она в полтора раза массивнее Млечного Пути.

Источник