Школьная Энциклопедия

Nav view search

Навигация

Искать

Коперник о Вселенной

Подробности Категория: Этапы развития астрономии Опубликовано 18.09.2012 17:46 Просмотров: 20710

Никола́й Копе́рник — польский и прусский астроном, математик, экономист, каноник эпохи Ренессанса , автор гелиоцентрической системы мира.

Факты биографии

Николай Коперник родился в Торуни в купеческой семье в 1473 г., рано лишился родителей. О национальности его нет определенного мнения – одни считают его поляком, другие – немцем. Его родной город вошел в состав Польши за несколько лет до его рождения, а до этого был частью Пруссии. Но воспитывался он в немецкой семье дяди по матери.

Учился в Краковском университете, где изучал математику, медицину и богословие, но особенно его привлекала астрономия. Затем уехал в Италию и поступил в Болонский университет, где готовился в основном к духовной карьере, но и там занимался астрономией. В Падуанском университете изучал медицину. По возвращении в Краков работал врачом, одновременно являясь доверенным лицом дяди, епископа Лукаса.

После смерти дяди жил в маленьком городке Фромборк в Польше, где он служил каноником (священником католической церкви), но занятия астрономией не прекращал. Здесь же у него сложился замысел новой астрономической системы. Он делился своими мыслями с друзьями, поэтому очень скоро разошелся слух о молодом астрономе и его новой системе.

Коперник одним из первых высказал мысль о всемирном тяготении. В одном из его писем говорится: «Я думаю, что тяжесть есть не что иное, как некоторое стремление, которым божественный Зодчий одарил частицы материи, чтобы они соединялись в форме шара. Этим свойством, вероятно, обладают Солнце, Луна и планеты; ему эти светила обязаны своей шаровидной формой».

Он уверенно предсказал, что Венера и Меркурий имеют фазы, подобные лунным. После изобретения телескопа Галилей подтвердил это предвидение.

Известно, что талантливые люди талантливы во всем. Коперник также показал себя всесторонне образованным человеком: по его проекту в Польше была введена новая монетная система, в городе Фромборке он построил гидравлическую машину, снабжавшую водой все дома. Как врач, занимался борьбой с эпидемией чумы в 1519 г. Во время польско-тевтонской войны (1519—1521) организовал успешную оборону епископства от тевтонов, а затем принимал участие в мирных переговорах, завершившихся созданием первого протестантского государства — герцогства Пруссия.

В возрасте 58 лет Коперник удалился от всех дел и занялся работой над своей книгой «О вращении небесных сфер», одновременно безвозмездно лечил людей.

Умер Николай Коперник в 1543 г. от инсульта.

Гелиоцентрическая система мира Коперника

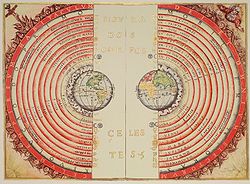

Гелиоцентрическая система — представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается Земля и другие планеты. Земля, в соответствии с этой системой, обращается вокруг Солнца за один звездный год, а вокруг своей оси – за одни звездные сутки. Это представление противоположно геоцентрической системе мира (представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды).

Учение о гелиоцентрической системе возникло еще в античности, но широкое распространение получило с конца эпохи Возрождения.

Догадки о движении Земли существовали у пифагорейцев, Гераклида Понтийского, но подлинно гелиоцентрическая система была предложена в начале III века до н. э. Аристархом Самосским. Считается, что Аристарх пришёл к гелиоцентризму исходя из установленного им факта, что Солнце по размерам много больше Земли (единственный дошедший до нас труд учёного). Естественно было предположить, что меньшее тело обращается вокруг большего, а не наоборот. Существовавшая до этого геоцентрическая система мира оказывалась не в состоянии объяснить изменение видимого блеска планет и видимого размера Луны, что греки правильно связывали с изменением расстояния до этих небесных тел. Она позволяла также установить порядок следования светил.

Но после II века н. э. в эллинистическом мире прочно утвердился геоцентризм, основанный на философии Аристотеля и планетной теории Птолемея.

В Средние века гелиоцентрическая система мира была практически забыта. Исключением являются астрономы Самаркандской школы, основанной Улугбеком в первой половине XV века. Некоторые из них отвергали философию Аристотеля как физический фундамент астрономии и считали вращение Земли вокруг оси физически возможным. Есть указания, что некоторые из самаркандских астрономов рассматривали возможность не просто осевого вращения Земли, но движения её центра, а также разрабатывали теорию, в которой Солнце считается вращающимся вокруг Земли, но все планеты вращаются вокруг Солнца (что можно назвать гео-гелиоцентрической системой мира).

В эпоху Раннего Возрождения о подвижности Земли писал Николай Кузанский, но его суждение было сугубо философским. Были и другие предположения о движении Земли, но системы как таковой не существовало. И только в XVI веке гелиоцентризм возродился окончательно, когда польский астроном Николай Коперник разработал теорию движения планет вокруг Солнца на основании пифагорейского принципа равномерных круговых движений. Результатом его трудов была книга «О вращениях небесных сфер», изданная в 1543 г. Он считал недостатком всех геоцентрических теорий то, что они не позволяют определить «форму мира и соразмерность его частей», то есть масштабы планетной системы. Возможно, он исходил из гелиоцентризма Аристарха, но это окончательно не доказано, в окончательной редакции книги ссылка на Аристарха исчезла.

Коперник считал, что Земля совершает троякое движение:

1. Вокруг своей оси с периодом в одни сутки, следствием чего является суточное вращение небесной сферы.

2. Вокруг Солнца с периодом в год, приводящее к попятным движениям планет.

3. Так называемое деклинационное движение с периодом также примерно в один год, приводящее к тому, что ось Земли перемещается приближенно параллельно самой себе.

Коперник объяснил причины попятных движений планет, вычислил расстояния планет от Солнца и периоды их обращений. Зодиакальное неравенство в движении планет Коперник объяснял тем, что их движение является комбинацией движений по большим и малым кругам.

Гелиоцентрическая система Коперника может быть сформулирована в следующих утверждениях:

- орбиты и небесные сферы не имеют общего центра;

- центр Земли — не центр Вселенной, но только центр масс и орбиты Луны;

- все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира;

- расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землёй и неподвижными звёздами;

- суточное движение Солнца — воображаемо, и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остаётся параллельной самой себе;

- Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), обращается вокруг Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце (суточное движение, а также годичное движение, когда Солнце перемещается по Зодиаку) — не более чем эффект движения Земли;

- это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет.

Эти утверждения полностью противоречили господствовавшей на тот момент геоцентрической системе.

Центром планетной системы у Коперника было не Солнце, а центр земной орбиты;

из всех планет Земля единственная двигалась по своей орбите равномерно, в то время как у остальных планет орбитальная скорость менялась.

Видимо, у Коперника сохранялась вера в существование небесных сфер, несущих на себе планеты. Таким образом, движение планет вокруг Солнца объяснялось вращением этих сфер вокруг своих осей.

Оценка теории Коперника современниками

Его ближайшими сторонниками первых трёх десятилетий после опубликования книги «О вращениях небесных сфер» был немецкий астроном Георг Иоахим Ретик, одно время сотрудничавший с Коперником, считавший себя его учеником, а также астроном и геодезист Гемма Фризий. Сторонником Коперника был и его друг, епископ Тидеман Гизе. Но большинство современников из теории Коперника «вырвали» только математический аппарат для астрономических вычислений и практически полное игнорирование его новой, гелиоцентрической космологии. Это произошло, возможно, потому, что предисловие для его книги писал лютеранский богослов, и в предисловии было сказано, что движение Земли является остроумным вычислительным приёмом, но понимать Коперника буквально не следует. Многие в XVI веке так и считали, что это мнение самого Коперника. И только в 70-е — 90-е годы XVI в. астрономы стали проявлять интерес к новой системе мира. У Коперника появились как сторонники (в том числе философ Джордано Бруно; богослов Диего де Цунига, который использует представление о движении Земли для интерпретации некоторых слов Библии), так и оппоненты (астрономы Тихо Браге и Христофор Клавий, философ Фрэнсис Бэкон).

Противники системы Коперника утверждали, что если бы Земля вращалась вокруг своей оси, то:

- Земля испытывала бы колоссальные центробежные силы, которые неминуемо разорвали бы её на части.

- Все находящиеся на её поверхности лёгкие предметы разлетелись бы во все стороны Космоса.

- Любой брошенный предмет отклонялся бы в сторону запада, а облака плыли бы, вместе с Солнцем, с востока на запад.

- Небесные тела движутся, потому что они состоят из невесомой тонкой материи, но какая сила может заставить двигаться огромную тяжёлую Землю?

Значение

Гелиоцентрическая система мира, выдвинутая в III веке до н. э. Аристархом и возрождённая в XVI веке Коперником, позволила установить параметры планетной системы и открыть законы планетных движений. Обоснование гелиоцентризма потребовало создания классической механики и привело к открытию закона всемирного тяготения. Эта теория открыла дорогу звёздной астрономии, когда было доказано, что звёзды — это далёкие солнца) и космологии бесконечной Вселенной. Далее гелиоцентрическая система мира все более утверждалась — основное содержание научной революции XVII века состояло в утверждении гелиоцентризма.

Источник

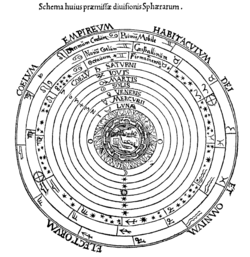

Птолемеева система мира

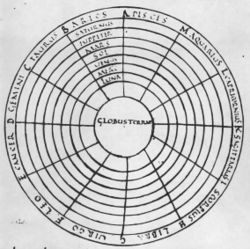

Геоцентрическая система мира (от др.-греч. Γῆ, Γαῖα — Земля) — представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды. Альтернативой геоцентризму является гелиоцентрическая система мира.

Содержание

Развитие геоцентризма

С древнейших времён Земля считалась центром мироздания. При этом предполагалось наличие центральной оси Вселенной и асимметрия «верх-низ». Землю от падения удерживала какая-то опора, в качестве которой в ранних цивилизациях мыслилось какое-то гигантское мифическое животное или животные (черепахи, слоны, киты). Первый древнегреческий философ Фалес Милетский в качестве этой опоры видел естественный объект — мировой океан. Анаксимандр Милетский предположил, что Вселенная является центрально-симметричной и в ней отсутствует какое-либо выделенное направление. Поэтому у находящейся в центре Космоса Земле отсутствует основание двигаться в каком-либо направлении, то есть она свободно покоится в центре Вселенной без опоры. Ученик Анаксимандра Анаксимен не последовал за учителем, полагая, что Земля удерживается от падения сжатым воздухом. Такого же мнения придерживался и Анаксагор. Точку зрения Анаксимандра разделяли, однако, пифагорейцы, Парменид и Птолемей. Не ясна позиция Демокрита: согласно разным свидетельствам, он последовал Анаксимандру или Анаксимену.

Анаксимандр считал Землю имеющей форму низкого цилиндра с высотой в три раза меньше диаметра основания. Анаксимен, Анаксагор, Левкипп считали Землю плоской, наподобие крышки стола. Принципиально новый шаг сделал Пифагор, который предположил, что Земля имеет форму шара. В этом ему последовали не только пифагорейцы, но также Парменид, Платон, Аристотель. Так возникла каноническая форма геоцентрической системы, впоследствии активно разрабатываемая древнегреческими астрономами: шарообразная Земля находится в центре сферической Вселенной; видимое суточное движение небесных светил является отражением вращения Космоса вокруг мировой оси.

Что касается порядка следования светил, то Анаксимандр считал звёзды расположенными ближе всего к Земле, далее следовали Луна и Солнце. Анаксимен впервые предположил, что звёзды являются самыми далёкими от Земли объектами, закреплёнными на внешней оболочке Космоса. В этом ему следовали все последующие учёные (за исключением Эмпедокла, поддержавшего Анаксимандра). Возникло мнение (впервые, вероятно, у Анаксимена или пифагорейцев), что чем больше период обращения светила по небесной сфере, тем оно выше. Таким образом, порядок расположения светил оказывался таким: Луна, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, звёзды. Сюда не включены Меркурий и Венера, потому что у греков были разногласия на их счёт: Аристотель и Платон помещали их сразу за Солнцем, Птолемей — между Луной и Солнцем. Аристотель считал, что выше сферы неподвижных звёзд нет ничего, даже пространства, в то время как стоики считали, что наш мир погружен в бесконечное пустое пространство; атомисты вслед за Демокритом полагали, что за нашим миром (ограниченным сферой неподвижных звёзд) находятся другие миры. Это мнение поддерживали эпикурейцы, его ярко изложил Лукреций в поэме «О природе вещей».

Обоснование геоцентризма

Древнегреческие учёные по-разному, однако, обосновывали центральное положение и неподвижность Земли. Анаксимандр, как уже указывалось, в качестве причины указывал сферическую симметрию Космоса. Его не поддерживал Аристотель, выдвигая контрдовод, приписанный впоследствии Буридану: в таком случае человек, находящийся в центре комнаты, в которой у стен находится еда, должен умереть с голоду (см. Буриданов осёл). Сам Аристотель обосновывал геоцентризм следующим образом: Земля является тяжёлым телом, а естественным местом для тяжёлых тел является центр Вселенной; как показывает опыт, все тяжёлые тела падают отвесно, а поскольку они движутся к центру мира, Земля находится в центре. Кроме того, орбитальное движение Земли (которое предполагал пифагореец Филолай) Аристотель отвергал на том основании, что оно должно приводить к параллактическому смещению звёзд, которое не наблюдается.

Ряд авторов приводит и другие эмпирические доводы. Плиний Старший в своей энциклопедии «Естественная история» обосновывает центральное положение Земли равенством дня и ночи во время равноденствий и тем, что во время равноденствия восход и заход наблюдается на одной и той же линии, а восход солнца в день летнего солнцестояния находится на той же линии, что и заход в день зимнего солнцестояния. С астрономической точки зрения, все эти доводы, конечно, являются недоразумением. Немногим лучше и доводы, приводимые Клеомедом в учебнике «Лекции по астрономии», где он обосновывает центральность Земли от противного. По его мнению, если бы Земля находилась к востоку от центра Вселенной, то тени на рассвете были бы короче, чем на закате, небесные тела при восходе казались бы больше, чем при заходе, а продолжительность с рассвета до полудня была бы меньше, чем от полудня до заката. Поскольку всего этого не наблюдается, Земля не может быть смещена к западу от центра мира. Аналогично доказывается, что Земля не может быть смещена к западу. Далее, если бы Земля располагалась севернее или южнее центра, тени на восходе Солнца простирались бы в северном или южном направлении, соответственно. Более того, на рассвете в дни равноденствий тени направлены точно в направлении захода Солнца в эти дни, а на восходе в день летнего солнцестояния тени указывают на точку захода Солнца в день зимнего солнцестояния. Это также указывает на то, что Земля не смещена к северу или югу от центра. Если бы Земля была выше центра, то можно было бы наблюдать меньше половины небосвода, в том числе менее шести знаков зодиака; как следствие, ночь всегда была бы длиннее дня. Аналогично доказывается, что Земля не может быть расположена ниже центра мира. Таким образом, она может находиться только в центре. Примерно такие же доводы в пользу центральности Земли приводит и Птолемей в Альмагесте, книга I. Разумеется, доводы Клеомеда и Птолемея доказывают только, что Вселенная гораздо больше Земли, и поэтому также являются несостоятельными.

Птолемей пытается также обосновать и неподвижность Земли (Альмагест, книга I). Во-первых, если бы Земля смещалась от центра, то наблюдались бы только что описанные эффекты, а раз их нет, Земля всегда находится в центре. Другим доводом является вертикальность траекторий падающих тел. Отсутствие осевого вращения Земли Птолемей обосновывает следующим образом: если бы Земля вращалась, то «. все предметы, не опирающиеся на Землю, должны казаться совершающими такое же движение в обратном направлении; ни облака, ни другие летающие или парящие объекты никогда не будут видимы движущимися на восток, поскольку движение Земли к востоку будет всегда отбрасывать их, так что эти объекты будут казаться движущимися на запад, в обратном направлении». Несостоятельность этого довода стала ясна только после открытия основ механики.

Объяснение астрономических явлений с позиций геоцентризма

Наибольшей трудностью для древнегреческой астрономии являлось неравномерность движения небесных светил (особенно попятные движения планет), поскольку в пифагорейско-платоновской традиции (которой в значительной степени следовал и Аристотель), они считались божествами, которым надлежит совершать только равномерные движения. Для преодоления этой трудности создавались модели, в которых сложные видимые движения планет объяснялись как результат сложений нескольких равномерных движений по окружностям. Конкретным воплощением этого принципа являлись поддержанная Аристотелем теория гомоцентрических сфер Евдокса-Каллиппа и теория эпициклов Аполлония Пергского, Гиппарха и Птолемея. Впрочем, последний был вынужден частично отказаться от принципа равномерных движений, введя модель экванта.

Отказ от геоцентризма

В ходе научной революции XVII века выяснилось, геоцентризм несовместим с астрономическими фактами и противоречит физической теории; постепенно утвердилась гелиоцентрическая система мира. Основными событиями, приведшими к отказу от геоцентрической системы, были создание гелиоцентрической теории планетных движений Коперником, телескопические открытия Галилея, открытие законов Кеплера и, главное, создание классической механики и открытие закона всемирного тяготения Ньютоном.

Геоцентризм и религия

Уже одна из первых идей, оппозиционных геоцентризму (гелиоцентрическая гипотеза Аристарха Самосского) привела к реакции со стороны представителей религиозной философии: стоик Клеанф призвал привлечь Аристарха к суду за то, что он двигает с места «Очаг мира», имея в виду Землю; неизвестно, впрочем, увенчались ли старания Клеанфа успехом. В Средневековье, поскольку христианская церковь учила, что весь мир создан Богом ради человека (см. Антропоцентризм), геоцентризм также успешно адаптировался к христианству. Этому способствовало также буквальное прочтение Библии. Научная революция XVII веке сопровождалась попытками административного запрета гелиоцентрической системы, что привело, в частности, к судебному процессу над сторонником и пропагандистом гелиоцентризма Галилео Галилеем. В настоящее время геоцентризм как религиозная вера встречается среди некоторых консервативных протестантских групп в США.

Ссылки

См. также

Литература

- T. L. Heath, «Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus: a history of Greek astronomy to Aristarchus», Oxford, Clarendon, 1913; reprinted New York, Dover, 1981.

- А. Паннекук, «История астрономии», М., Наука, 1966.

- С. В. Житомирский, «Античная астрономия и орфизм», М., Янус-К, 2001.

- А. И. Еремеева, Ф. А. Цицин, «История астрономии», М., Изд-во МГУ, 1989.

- Г. М. Идлис, «Революции в астрономии физике и космологии», М., Наука, 1985.

- И. Д. Рожанский, «История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи», М., Наука, 1988.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Птолемеева система мира» в других словарях:

ПТОЛЕМЕЕВА СИСТЕМА МИРА — получившая завершение в трудах древнегреческого астронома Птолемея геоцентрическая система мира … Большой Энциклопедический словарь

Птолемеева система мира — геоцентрическая система мира (См. Системы мира), разработанная древнегреческим астрономом Птолемеем (См. Птолемей). … Большая советская энциклопедия

Птолемеева система мира — получившая завершение в трудах древнегреческого астронома Птолемея геоцентрическая система мира … Энциклопедический словарь

ПТОЛЕМЕЕВА СИСТЕМА МИРА — получившая завершение в трудах др. греч. астронома Птолемея геоцентрич. система мира … Естествознание. Энциклопедический словарь

ПТОЛЕМЕЕВА СИСТЕМА — (от соб. им. астронома 2 го стол. по Р. Хр.). Система, по которой земля находится в центре вселенной. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПТОЛЕМЕЕВА СИСТЕМА система вселенной ученого II в. по Р. Х.… … Словарь иностранных слов русского языка

ПТОЛЕМЕЕВА СИСТЕМА — МИРА, получившая завершение в трудах древнегреческого астронома Птолемея (см. ПТОЛЕМЕЙ Клавдий) геоцентрическая система мира. Иногда ее называют системой Аристотеля Птолемея. В основе этой системы лежат четыре главных допущения: 1) Земля… … Энциклопедический словарь

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА — (Птолемеева система мира), возникшее в др. греч. науке и сохранившееся вплоть до позднего средневековья антропоцентрич. представление о цент. положении Земли во Вселенной. Согласно Г. с. м., планеты, Солнце и др. небесные светила обращаются… … Естествознание. Энциклопедический словарь

геоцентрическая система мира — (Птолемеева система мира), возникшее в древнегреческой науке и сохранившееся вплоть до позднего средневековья антропоцентрическое представление о центральном положении Земли во Вселенной. Согласно геоцентрической системе мира, планеты, Солнце и… … Энциклопедический словарь

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА — (Птолемеева система мира) возникшее в древнегреческой науке и сохранившееся вплоть до позднего средневековья антропоцентрическое представление о центральном положении Земли во Вселенной. Согласно геоцентрической системе мира, планеты, Солнце и… … Большой Энциклопедический словарь

ПТОЛЕМЕЙ — (Ptolemmaeus) Клавдий (90 168), греческий астроном и географ. Работал в библиотеке Александрии Египетской, в то время крупном центре греческой учености. Его главная работа по астрономии, Альмагест, опиравшаяся на работы ГИППАРХА, содержала… … Научно-технический энциклопедический словарь

Источник